- Трагедия, ставшая триумфом

- СССР: чем гордились советские люди и о чём им не рассказывали

- 1920 – 1930-е годы: электрификация всей страны и великие стройки

- 1920-е – 1930-е годы: время репрессий

- Интересный факт

- 1940 – 1950-е годы: победа над фашизмом и развенчание культа личности

- 1950-е годы: время умалчивания неудач

- 1960 – 1970-е годы: лидерство в космосе и в хоккее

- 1960 — 1970-е годы: экологические катастрофы и эпоха застоя

- 1980 – 1990-е: начало конца страны Советов

Трагедия, ставшая триумфом

Начало тридцатых годов. Страна охвачена энтузиазмом трудовых свершений. Пущен крупнейший в Европе рудник по добыче железной руды на горе Магнитной, введены в действие первые доменные печи на Магнитогорском и Кузнецком металлургических комбинатах, выполнены по основным показателям планы ГОЭЛРО, пущена Днепровская ГЭС.

Реальным для страны становилось и освоение Северного морского пути, имеющего большое хозяйственное и оборонное значение. Первым по этому пути за одну навигацию прошел из Архангельска во Владивосток ледокольный пароход «Сибиряков». Это произошло в 1932 году.

Стоит сказать, что этот рейс явился воплощением мечты замечательного флотоводца России С.О. Макарова, высказавшего еще в 1897 году на заседании Русского Географического общества в лекции «К Северному полюсу — напролом» мысль о постройке ледокола для плавания по Северному морскому пути. Целесообразность этой идеи он подчеркнул следующим образом: «Достаточно взглянуть на карту России, чтобы понять, что она своим фасадом выходит на Ледовитый океан». Такой ледокол при непосредственном участии С.О. Макарова был построен уже в 1898 году, а летом следующего года на нем был совершен первый рейс в Арктику. Это был ледокол «Ермак», названный так в честь первооткрывателя Сибири. Этому кораблю была суждена большая жизнь: в составе арктического флота он находился свыше шестидесяти лет, заметны были его заслуги и в годы Великой Отечественной войны — вместе с другими ледоколами «Ермак» осуществлял переброску войск и военной техники.

После успешного рейса ледокольного парохода «Сибиряков» в конце 1932 года, руководство страны принимает решение об организации Главного управления Северного морского пути (Главсевморпуть). Его начальником назначается замечательный русский ученый, государственный и общественный деятель, академик О.Ю. Шмидт, имя которого ярко вписано в героическую историю освоения Арктики.

Главсевморпуть ведет большую работу. В тридцатые годы трудом и доблестью полярников создаются десятки научных зимовок, по сей день несущих круглосуточную вахту в Северном Ледовитом океане. Чтобы закрепить успех плавания «Сибирякова», Главсевморпуть решает послать Северным морским путем уже обычный пароход. Наиболее подходящим сочли недавно построенный в Дании для СССР пароход «Челюскин». Это было судно водоизмещением порядка 7000 тонн, с мощностью силовой установки в 2400 л.с., со скоростью хода 12,5 узлов, вступившее в эксплуатацию в 1933 году.

16 июля этого же года «Челюскин» вышел из Ленинградского порта. Без происшествий пароход обогнул Скандинавский полуостров, принял в Мурманске необходимый для рейса груз, участников экспедиции и в августе вышел в Баренцево море. Первая половина пути прошла без происшествий, однако в Восточно-Сибирском море судно подверглось настолько сильному натиску льдов, что корпус парохода не выдержал: несколько шпангоутов были погнуты, а один лопнул, обнаружилась течь. Опасные повреждения экипажу удалось устранить.

В Чукотском море через трудный участок, забитый тяжелыми льдами, «Челюскина» должен был проводить мощный ледокол «Красин». Но когда дошли до мыса Челюскина, стало ясно, что от помощи ледокола придется отказаться, так как «Красин» сломал об лед один из трех своих машинных валов и потерял значительную часть своих качеств.

Это была первая неожиданность. О второй стало известно позднее, когда за кормой осталась уже большая часть моря Лаптевых. Из бухты Тикси пришла радиограмма от летчика С.А. Леваневского, который должен был обеспечить экспедицию авиаразведкой. Он сообщал, что мотор его самолета выработал ресурс, и полеты надо льдами придется прекратить. Это значило одно — дальше необходимо пробиваться собственными силами.

Выйдя в Восточно-Сибирское море, «Челюскин» двинулся к острову Врангеля. Пробиться к нему не удалось и пришлось отвернуть на юг — к Чукотке, а затем пробиваться от мыса к мысу.

Ледовая обстановка день ото дня становилась все более тяжелой, и вскоре «Челюскин» не столько расталкивал льдины, сколько вместе с ними медленно дрейфовал на восток.

5 ноября льды вытолкали «Челюскин» в Берингов пролив. Более трех месяцев ледяные поля тянули судно по Чукотскому морю. Льды то и дело до хруста сжимали судно. Все было приготовлено к немедленному спуску на лед.

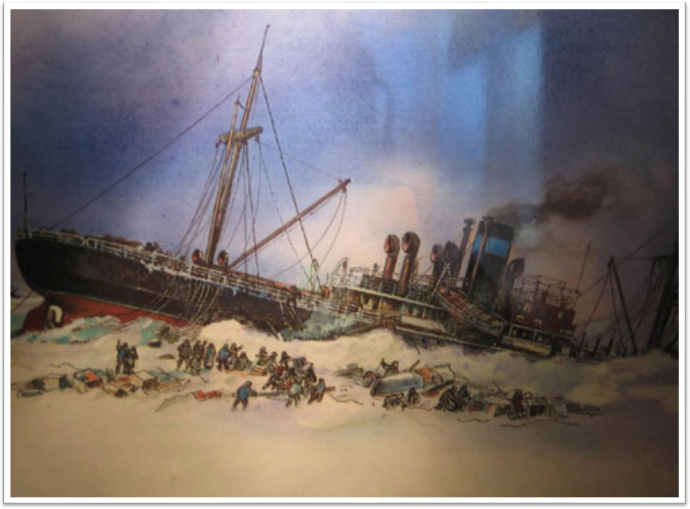

Катастрофа произошла в самый разгар полярной зимы — 13 февраля 1934 года. Невиданной силы напор льдов, перекатывающихся друг через друга и достигающих высоты восьми метров, пробил борт. В авральном режиме началась выгрузка аварийного запаса.

Лед продолжал вдавливать железные листы обшивки и рвать их по шву, левый борт у носового трюма разорвало, была порвана и подводная часть. Пароход был обречен.

Через два часа пятнадцать минут после начала сжатия льдами «Челюскин» затонул. До этого момента удалось сбросить на лед весь аварийный запас — продукты, палатки, горючее, другое имущество. Из ста пяти челюскинцев сто четыре сошли на лед. Погиб один человек, им был завхоз Борис Могилевич. Он покидал пароход одним из последних, и его придавило досками. Помочь ему было невозможно.

Далекое Чукотское море, огромное ледяное поле, штормовая морозная ночь и мороз -38 градусов, ветер — семь баллов и полная неясность, что ждет впереди.

Высадившиеся на льдине люди не падали духом. Они оборудовали лагерь, ставший впоследствии знаменитым. Находясь в необычайно тяжелых условиях, они не сомневаются, что им окажут помощь, и делают все, чтобы продержаться до ее прихода. С полной отдачей работают, строят аэродромы — их за время дрейфа было построено тринадцать, снимают фильм, выпускают стенгазету «Не сдадимся!», ведут научные наблюдения, учатся в ледовом университете, где бессменным лектором работает Отто Юльевич Шмидт.

«Спасти челюскинцев!» — такой лозунг прокатился по всей стране. В редакции и организации пошли многочисленные заявления добровольцев, а также разнообразные проекты спасательных работ и экспедиций.

На следующий день после гибели корабля была создана специальная комиссии, которая взяла на себя организацию спасения лагеря О.Ю. Шмидта. Возглавил этот орган заместитель председателя Совнаркома СССР В.В. Куйбышев.

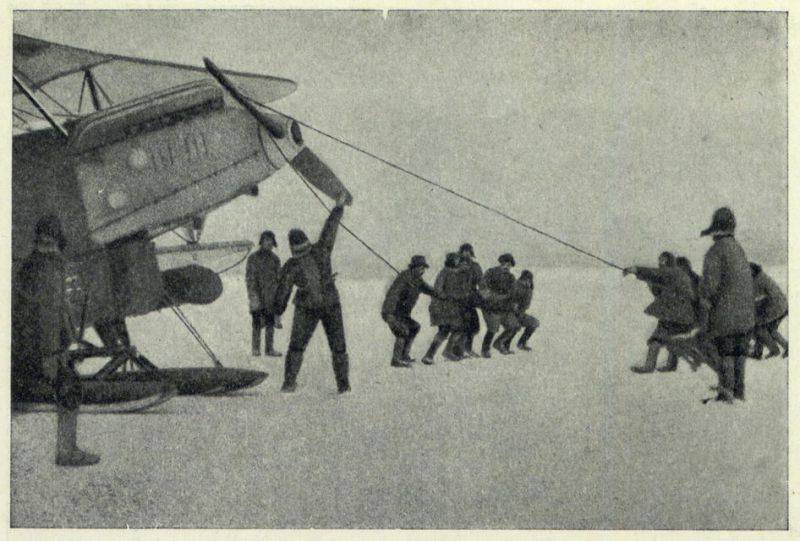

Для спасения пленников Арктики готовились к рейду по льду отряды спасателей, которые должны были добираться на собачьих упряжках. Кроме того на выручку к лагерю О.Ю. Шмидта отправили два ледокола. Одним из первых был отдан приказ задействовать для спасения авиацию. Таким образом, помощь отправлялась по земле, по воде и по воздуху.

Однако пробиться к челюскинцам на собачьих упряжках не удалось. Ледоколам же предстоял очень долгий путь. Подсчитали, что когда они достигнут лагеря, льды могут уже растаять и помощь опоздает. Оставался последний путь — воздушный. Об этом радировал в Москву и О.Ю. Шмидт: «Самолеты всего реальней».

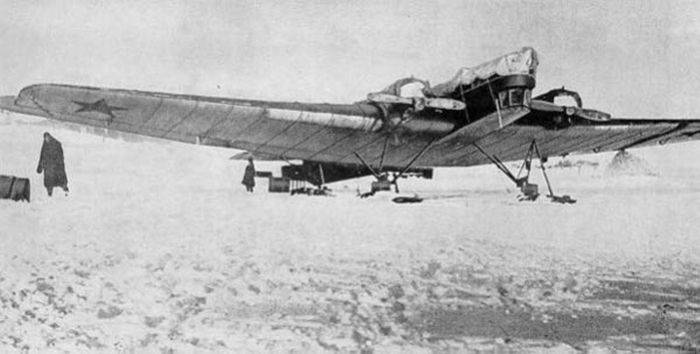

Первым в ледовый лагерь из Уэлена прилетел морской летчик А.В. Ляпидевский на самолете АНТ-4. Пятого марта он вывез с льдины десять женщин и двух детей. Именно Анатолию Ляпидевскому была вручена грамота N 1 о присвоении звания Героя Советского Союза.

На пароходе «Смоленск», вышедшем в море из Владивостока 2 марта, было доставлено пять бипланов Р-5 и два По-2, которые выгрузили на Олюторовском мысе в Беринговом море — исходном пункте воздушного пути в лагерь челюскинцев. В состав спасательного отряда кроме летчиков входили пятьдесят техников.

Из Олюторки авиаторы пробились в Анадырь. Далее курс был взят на бухту Провидения, Ванкарем, где пробыли меньше часа, и оттуда до лагеря оставалось еще 55 минут полета. На ближайший подступ к лагерю Шмидта — Уэллен — прилетели только 3 апреля.

Первым из этой группы самолетов Р-5 на льдину сел руководитель Н.П. Каманин, следом за ним самолет В.С. Молокова. Взяв в первом рейсе с льдины по три человека, Каманин и Молоков через час возвратились в Ванкарем. Завязалось «регулярное воздушное сообщение» по воздушной трассе Ванкарем — лагерь Шмидта — Ванкарем.

Наиболее удачным был день 11 апреля, когда Молоков сделал четыре рейса к челюскинцам, Каманин — три. В тот день ими было вывезено из лагеря 35 человек. Еще одной радостью того дня было то, что на мыс Северный на своем самолете Р-5 прилетел знаменитый М.В. Водопьянов.

Для помощи челюскинцам на самолете РС-4 прилетел и И.В. Доронин, который первым преодолел Анадырский хребет в 35-градусный мороз, следом за ним шел Водопьянов.

Морские летчики М.Т. Слепнев и С.А. Леваневский на специально закупленных в Америке для оказания помощи челюскинцам двух девяти местных монопланах «Флейстер» стартовали из Нома. Вот только самолет Леваневского потерпел аварию, и принять участие в спасении ему не довелось.

Всего Ляпидевским в один рейс было вывезено двенадцать человек, Молоковым за девять перелетов — 39 человек, Каманиным за такое же количество рейсов — 34, Водопьяновым за три рейса — десять человек, Слепневым за один раз — пять человек и Дорониным за один рейс — два человека.

В это время тяжело заболел воспалением легких О.Ю. Шмидт. Он был переправлен на Аляску для оказания срочной медицинской помощи на борту самолета «Флейстер» М.Т. Слепневым.

13 апреля 1934 год лагерь Шмидта опустел: все челюскинцы были переброшены на Большую землю. Кренкель отстучал последнюю радиограмму — рапорт об успешном окончании эвакуации, погрузил на самолет Водопьянова свою рацию и в числе последних вместе с капитаном «Челюскина» В.И. Ворониным и комендантом ледового аэродрома А.Е. Погосовым покинул льдину.

Развитие событий подтвердило, что в тех условиях оказать необходимую помощь попавшим в беду челюскинцам стало возможным только благодаря использованию авиации, мастерству и мужеству летчиков. Всё мировое сообщество, авиационные специалисты и полярники дали челюскинской эпопее наивысшую оценку. Настолько хорошо организованной и проведенной спасательной операции в мировой истории еще не было.

Стоит отметить и тот факт, что за исключением двух «Флейстеров» и одного «Юнкерса» все самолеты были советского производства.

14 апреля на далекую Чукотку пришла правительственная телеграмма, в которой сообщалось о присвоении летчикам Ляпидевскому, Леваневскому, Молокову, Каманину, Слепневу, Водопьянову, Доронину недавно утвержденного звания Героя Советского Союза.

Эпопея по спасению челюскинцев нашла широкий отзвук и за рубежом. Некоторые весьма скептически высказывались о возможности спасения членов экспедиции. Но многие выражали уверенность, что предпринятые меры спасут людей. Академик И.М. Майский, в то время посол СССР в Англии, вспоминал два своих разговора о челюскинцах со всемирно известными, но очень не похожими друг на друга англичанами.

Первый из них — Бернард Шоу. Знаменитый писатель, поклонник Советского союза, известный своим саркастическим взглядом на жизнь, не скупился на самые восторженные слова. Он восхищался О.Ю. Шмидтом, челюскинцами, советскими летчиками, советским правительством. При этом он со смехом сказал: «Удивительная у вас страна! Вам удалось превратить Полярную трагедию в настоящее национальное торжество».

Лидер же английских либералов Ллойд Джорд оценил события с позиции опытного политика: «Ни одно другое правительство не пошло бы на такие жертвы для спасения полярных исследователей! — сказал он Майскому. — Вы одержали большую дипломатическую победу».

После прекращения существования ледового лагеря, еще много времени продолжалась переброска спасенных по воздуху из Ванкарема в Уэллен, а далее — в бухту Провидения, для доставки пароходом на материк. Дальше они ехали поездом. На всем пути челюскинцев встречали жители городов и поселков, мимо которых следовал поезд, стихийно проводились митинги, люди выражали свое ликование по поводу счастливого завершения челюскинской эпопеи.

А 19 июня 1934 года участников экспедиции и первых летчиков — Героев Советского Союза встречала и приветствовала Москва. Над Красной площадью, в честь этого события, пролетел и символически приветствовал героев гигантский воздушный корабль «Максим Горький», сопровождаемый почетным эскортом двух истребителей. Вел его заслуженный летчик Союза ССР М.М. Громов, ставший в сентябре 1934 года восьмым Героем Советского Союза.

В 1974 году гидрографическому судну «Степан Малыгин» удалось обнаружить точное место гибели «Челюскина». Погибший корабль покоится на глубине 50 метров в 1100 метрах от места, определенного в свое время челюскинцами — 155 миль от мыса Северный и 144 мили от мыса Уэллен.

Источники:

Почтарев А., Горбунова Л. Полярная авиации России 1914-1945. М.: Паулсен, 2011. С.193-215.

Демин А. Забытые страницы челюскинской эпопеи. // Авиация и космонавтика. 1999. №4. С. 5-14.

Каманин Н. Лётчики и космонавты. М.: Политиздат, 1971. С. 66-74.

Матулевич Б. Герои спасали героев. // Гражданская авиация. 1994. №5. С. 14-15.

Орлов М. Последняя надежда. // Крылья Родины. 2002. №3. С. 11.

Источник

СССР: чем гордились советские люди и о чём им не рассказывали

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1920 – 1930-е годы: электрификация всей страны и великие стройки

Главным достижением Страны Советов 1920-х годов стала электрификация страны, борьба с беспризорностью и ликвидация безграмотности. Для всех советских граждан медицинское обслуживание и образование стали бесплатными. В Крыму открылся детский оздоровительный лагерь «Артек».

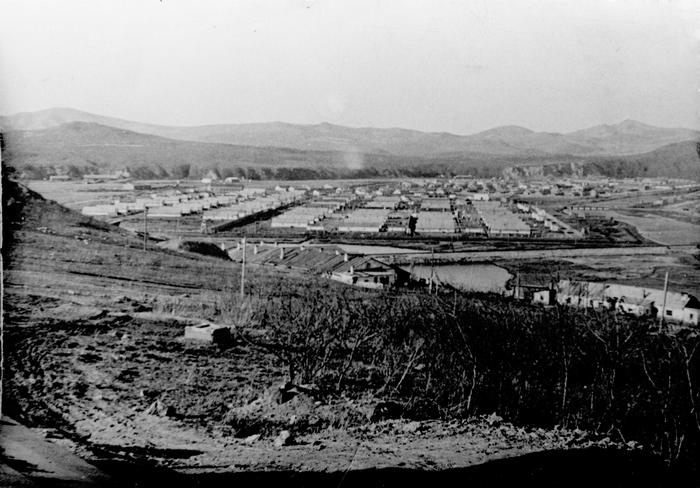

1930-е годы вошли в историю как время великих строек: в рекордные сроки был построен Беломорско-Балтийский канал, введены в строй агрегаты на ДнепроГЭСе. Страна взяла курс на индустриализацию. Размах получили разработки отечественных учёных, связанные с сельским хозяйством — борьбой с засухой, механизацией, химизацией и повышением урожайности. Начинает развиваться новое направление науки — ядерная физика.

Именно в эти годы снимаются первые советские фильмы «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна, «Цирк» и «Веселые ребята» Григория Александрова, Шолохов пишет свой роман «Тихий Дон», за который позже он получил Нобелевскую премию по литературе.

1920-е – 1930-е годы: время репрессий

Большевики начали репрессии против политических противников сразу после Октябрьской революции. Но продолжались они и в 30-е годы. Тогда широко была распространена борьба с «вредительством», саботажем, политическими преступлениями, большая часть дел по которым была фальсифицирована, и борьба с кулаками. Только за период с августа 1937 по ноябрь 1938 было казнено 390 тыс. человек и 380 тыс. отправлено в ГУЛАГи. Это время вошло в историю и как время репрессий в отношении этнических меньшинств, в частности немцев, латышей, поляков, румын и болгар.

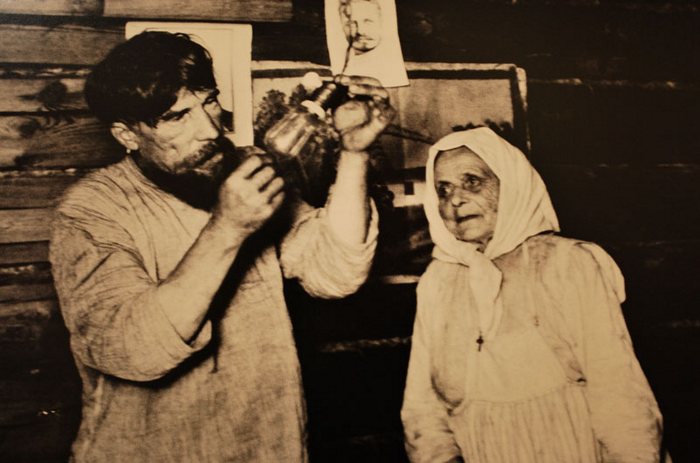

Интересный факт

Символ счастливого детства в СССР – улыбающаяся девочка на руках у Иосифа Сталина. Это 6-летняя Геля Маркизова, которая приехала в Кремль со своим отцом, одним из руководителей делегации от Бурят-Монголии.

Правда, тогда никто и представить не мог, что уже через год девочке придётся сменить фамилию, а её лицо пропаганда отдаст самой известной пионерке страны Мамлакат Наханговой. А всё потому, что отца Гели назвали шпионом японской разведки и расстреляли, а она закономерно стала дочерью врага народа.

1940 – 1950-е годы: победа над фашизмом и развенчание культа личности

1940-е отметились страшной войной, победой над фашизмом и началом восстановления страны. В это время в Москве построены лучшие произведения сталинского ампира: комплекс высотных зданий в разных районах столицы, получивший название «7 сестер» и новые станции столичного метро. Именно в это время начинается «холодная война» и гонка вооружений между Западом и СССР. Это подтолкнуло к созданию лучших образцов советской военной техники.

8 марта 1950 года СССР официально объявил о наличии атомной бомбы, положив конец американской монополии на самое разрушительное в мире оружие. В 1953 году СССР сообщает и об успешном испытании водородной бомбы. В период с 1954 по 1960 осваиваются целинные земли Казахстана, Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В 1957 на воду спущен атомный ледокол «Ленин». Именно в это время впервые с 1908 года советские ученые получили несколько Нобелевских премий.

В 1956-ом Никита Хрущёв выступает на XX съезде КПСС с докладом «О культе личности и его последствиях», в котором развенчивает культ личности покойного «отца народов». В 1961 тело Сталина вынесли из Мавзолея. Начались массовые переименования: Сталинград — в Волгоград, столицу Таджикской ССР Сталинабад переименовали в Душанбе. Повсеместно демонтировали памятники Сталину, а многие художественные фильмы подвергли цензуре с целью избавления от «навязчивого образа».

В эти годы по всей планете гремит слава русского балета, а одним из самых весомых событий культурной жизни становятся Гастроли Большого театра.

В 1958 фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова получил Золотую пальмовую ветвь на фестивале в Каннах. И в этом же году Нобелевскую премию по литературе присудили Борису Пастернаку за роман «Доктор Живаго». Правда, поэта от премии вынудили отказаться, а роман в СССР так и не был напечатан.

1950-е годы: время умалчивания неудач

Советским гражданам о неудачах предпочитали не рассказывать. Так ещё в 1957 году, задолго до Чернобыльской аварии, случилась более масштабная катастрофа, связанная с распространением ядерных веществ. Авария в Кыштымске оставила без домов 11 тыс. людей, радиоактивному воздействию подверглись порядка 270 тыс. человек. В первый раз о трагедии упомянули только в 1960 году, а о её последствиях известно стало только в начале 2000-х.

1960 – 1970-е годы: лидерство в космосе и в хоккее

1960-е годы для СССР стали временем лидерства в мире космических технологий, которое началось с полёта в космос первого человека – Юрия Гагарина. Даже злопыхатели СССР называли это событие «неподдельным достижением советского времени».

1960-е – это ещё и годы мирового признания культуры страны Советов. Нобелевскую премию по литературе получает Михаил Шолохов. Скрипач Давид Ойстрах не только собирает концертные залы по всему миру, но и становится членом Американской академии наук и искусств в Бостоне, почётным членом Национальной академии «Санта-Чечилия» в Риме, член-корром Академии искусств в Берлине, Бетховенского общества, Шведской музыкальной академии в Стокгольме, почётным доктором музыки Кембриджского университета и кавалером орденов ряда европейских стран. На мировой оперной сцене гремят имена Ирины Архиповой, Елены Образцовой, Галины Вишневской, Майи Плисецкой, Тамары Синявской, Рудольфа Нуреева, Натальи Макаровой и Михаила Барышникова. Фильм Андрея Тарковского «Иваново детство» на Венецианском фестивале получает «Золотого льва».

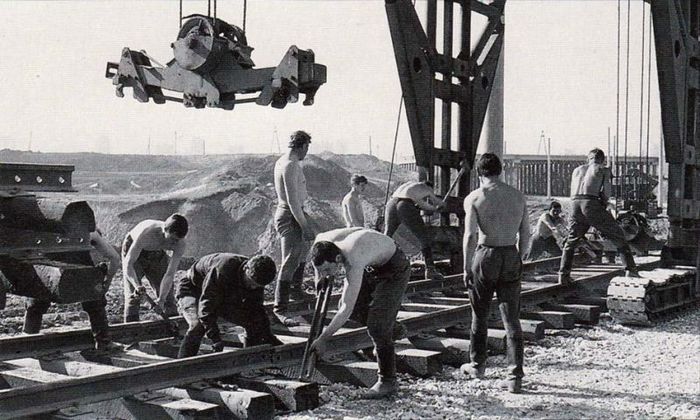

В период с 1970 года по 1973 происходят первые в мире мягкие посадки на Венеру советских космических станций Венера-7, Венера-8, Венера-9 и Венера-10. Начинается главная комсомольская стройка страны – строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМа). 1970-е стали ещё и триумфом советского хоккея.

В 1977 году право граждан СССР на бесплатное образование всех уровней (от начального до высшего) закрепили 45-ой статьёй Конституции.

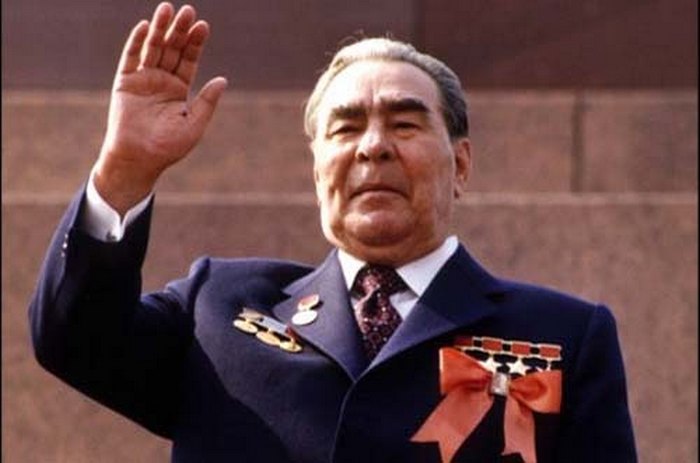

1960 — 1970-е годы: экологические катастрофы и эпоха застоя

Кто-то считает брежневскую эпоху «золотым веком», записывая на счёт этого времени построенные заводы, статистику роста, построенные заводы, гениальные фильмы и другие непревзойдённые достижения. Обличители «застоя» констатируют провалы снабжения населения, дефицит товаров, низкое качество продукции и разрушительные экологические последствия хозяйственной деятельности.

В частности, в 1960-х из-за орошения Аральское море, которое в ту пору было четвёртым по величине озером в мире, начало высыхать. С 1960 года до 2007 его площадь поверхность этого водоёма сократилась с 68,90 тыс. км. кв. до 14,1 тыс. км. кв.

1977 год запомнился гражданам СССР серией террористических актов в Москве. Взрыва было три: в вагоне московского метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская», в торговом зале продуктового магазина на Большой Лубянке и около продовольственного магазина на Никольской. В результате 7 человек погибли, 37 получили ранения. Главным организатором и руководителем терактов был признан Степан Затикян, армянский националист, который жаждал «наказать русских за угнетение армянского народа». Против вынесенного ему смертного приговора выступили советские диссиденты, а в частности А. Д. Сахаров.

1980 – 1990-е: начало конца страны Советов

Период 1980-х начался с Московской Олимпиады. В 1981 фильм «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова получает «Оскар». Известно, что позже Рональд Рейган, готовясь к встрече с Михаилом Горбачёвым, посмотрел этот фильм 8 раз, пытаясь «понять загадочную русскую душу».

В конце 1980-х на политическую арену выходит Михаил Горбачёв. В стране начинает витать дух свободы, перестройки и гласности. Мало кто мог предположить, что страна вышла на финишную прямую своего существования. 15 ноября 1988 года советский корабль-космоплан многоразовой транспортной космической системы «Буран» совершил свой первый и единственный полёт, завершив, пожалуй, эпоху достижений СССР.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник