- Распад ОВД и СЭВ: конец военного и экономического господства СССР в Восточной и Центральной Европе

- Организация Варшавского договора: формирование, состав, внешняя и внутренняя политика

- Кризис власти в социалистических государствах

- Конец холодной войны

- Роспуск ОВД

- Экономическая ситуация в СССР и Восточной Европе в 80-е гг. XX в.

- Распад СЭВ

- 1949 организация стран восточной европы

- СЭВ и ОВД.

- Развитие стран «народной демократию» в 50 — 80-е п. ХХ в.

- Особый путь Югославии.

- Перемены в Восточной Европе В конце хх в.

- Хронология событий в Восточной Европе

Распад ОВД и СЭВ: конец военного и экономического господства СССР в Восточной и Центральной Европе

Распад Организации Варшавского договора (ОВД) и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) ознаменовали конец присутствия СССР в Восточной Европе в военном и экономическом смысле, что было сопряжено с развалом социалистического блока в европейских странах. Распад ОВД и СЭВ является одними из ключевых событий времен холодной войны.

Организация Варшавского договора: формирование, состав, внешняя и внутренняя политика

Подписание Варшавского договора (в официальном употреблении — «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи») состоялось 14 мая 1955 года в столице Польши. Фактически он закреплял военный союз европейских социалистических государств, вошедших в Организацию Варшавского договора. К нему относились:

Договор заключался на 20 лет с условием автоматического продления сроком еще на 10 лет. Официально вступил в силу 5 июня 1955 года.

Основные пункты Варшавского договора содержали общую концепцию поддержания мира в Европе того времени:

- Цель ОВД — поддержание мира в Европе на основе положений Устава ООН.

- Общие принципы — уважение суверенитета государств и невмешательство в их внутренние дела.

- Договор предполагал взаимопомощь и взаимозащиту в случае нападения на любую из стран-участниц ОВД вкупе с консультациями по наиболее актуальным темам.

- Для координации деятельности ОВД создавались ОКВС (Объединенное командование вооруженными силами) и ПКК (Политический консультативный комитет).

Однако далеко не все страны с социалистическим строем стали участницами ОВД. В частности, это касалось Югославии, проводившей независимую политику, что вылилось в «движение неприсоединения» — объединение государств, отказавшихся вступить в ОВД или НАТО. Со временем от участия в ОВД отказалась и Албания по причине политических разногласий с Советами (официально вышла из состава ОВД в 1968 году).

Внешнеполитический курс ОВД состоял в поддержании существующего порядка в социалистических странах, что стало возможно благодаря Варшавскому договору, закрепившему советское военное присутствие в некоторых государствах Европы. Официально предполагалось, что советские войска будут отражать вероятные нападения со стороны НАТО, однако на деле их функция нередко сводилась к противодействию свержению социалистического строя:

- В 1958 году ПКК предложил заключить договор о ненападении с НАТО, однако Штаты проигнорировали данную инициативу.

- 1961-1962 годы — время Берлинского и Карибского кризисов, в период которых ОВД демонстрировала полную поддержку в отношении СССР.

- 1956 год и 1968 год ознаменовались подавлением антикоммунистических выступлений в Венгрии и Чехословакии соответственно. И если в Венгрии все обошлось только участием советских войск (операция «Вихрь»), то в Чехословакии присутствовали советские, немецкие, польские, венгерские и болгарские контингенты (операция «Дунай»). Ввод войск в Чехословакию был осужден со стороны Румынии, которая в дальнейшем ограничила свое участие в ОВД.

Вместе с тем, членство в ОВД не означало обязательное участие во всех военных операциях организации:

- В 1979 году в войне в Афганистане участвовали только войска СССР, союзники же просто выражали общую поддержку на мировой политической арене.

- В 1981 году антикоммунистические настроения проникли уже в Польшу, однако на этот раз другие страны не стали вмешиваться с целью подавления кризиса, как это было в Чехословакии.

Все воинские соединения Советов находились на территориях государств-участников ОВД на основании двусторонних договоров. Крупнейшие из них:

- ГСВГ (Группа советских войск в Германии, позднее ЗГВ);

- СГВ (Северная группа войск) в Польше, там же располагалось Главное командование Западного направления — общее командование силами ОВД;

- ЮГВ (Южная группа войск) в Венгрии;

- ЦГВ (Центральная группа войск) в Чехословакии.

Однако содействие ОВД Советам выражалось не только на военном поприще. Пример тому — бойкот Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе, что было ответом на бойкот Олимпиады в Москве в 1980 году со стороны НАТО.

Кризис власти в социалистических государствах

В 1985 году срок действия Варшавского договора продлился еще на 20 лет. Однако к тому времени в Советах начался период перестройки, что повлекло существенные изменения во внешней и внутренней политике. Впредь правительство выступало за построение системы коллективной безопасности, разоружение и реальное невмешательство в дела социалистических государств.

В 1988-1989 годах в Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Румынии и Чехословакии наметились тенденции к антикоммунистическим настроениям. Впоследствии это вылилось в смену правительств во всех обозначенных государствах. Венгерский и польский сценарий предполагали долгие переговоры и переход власти к оппозиции. В Чехословакии падение коммунистического строя было связано с массовыми мирными протестами. В отличие от нее, румынская революция была кровавой, однако также завершилась концом власти коммунистов. В Болгарии же новое правительство победило только в 1990 году.

9 ноября 1989 года прошло падение Берлинской стены и последующее объединение Германии 3 октября 1990 года. Фактически переставшая существовать ГДР вошла в состав ФРГ, а значит в и НАТО.

СССР, сам находившийся в кризисе, не мог повлиять на эти настроения, а следовательно, и вмешаться с целью защиты коммунистического строя. Новые европейские правительства повернулись на 180 градусов, став сотрудничать не с Советами, а с США и Западной Европой. В 1991 году Венгрия, Польша и Чехословакия образовали Вишеградскую группу — орган, призванный облегчить интеграцию бывших социалистических республик в Североатлантический альянс и западноевропейскую экономическую и политическую системы. Позднее к Вишеградской группе присоединились Болгария и Румыния.

Конец холодной войны

19-21 ноября 1990 года в Париже состоялось собрание стран-участниц Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). На нем присутствовали и государства, входящие в ОВД. Итогом стало подписание Парижской хартии (или Хартии для новой Европы), обозначившей окончание холодной войны, а также ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе), который ограничил военный контингент НАТО и ОВД. Помимо этого, 22 страны из НАТО и ОВД подписали специальную совместную декларацию, которая еще раз документально подтвердила конец холодной войны.

Однако, по мнению некоторых историков, в свете продолжившегося противостояния США и России (правопреемницы СССР) холодная война длится до сих пор, превратившись в застойную стадию в отношениях этих двух государств.

Роспуск ОВД

В обозначенных условиях ОВД перестала выполнять ранее возложенные на нее функции. В связи с этим 25 февраля 1991 года было объявлено о роспуске организации, а 30 июня-1 июля 1991 года — о прекращении действия Варшавского договора. С этого времени бывшие социалистические республики получили право самостоятельного выбора военных или политических союзников.

С прекращением существования ОВД неизбежно встал вопрос о легитимности нахождения советских войск в Венгрии, бывшей ГДР, Польше и Чехословакии. В соответствии с договоренностями, Южная и Центральная группы войск покинули пределы Венгрии и Чехословакии в июне 1991 года. В Польше же находились военные части уже бывшего СССР вплоть до 1993 года.

Вывод войск из объединенной Германии регулировался Договором об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года, который заключался Советами, Штатами, Британией, Францией, ФРГ и ГДР. По нему СССР обязывался вывести свои войска до конца 1994 года. Уже после распада Советов Россия на правах правопреемницы подтвердила взятые обязательства и передвинула срок на 31 августа 1994 года.

Таким образом, роспуск ОВД положил конец советскому военному присутствию в странах Восточной и Центральной Европы, что повлекло расширение НАТО за счет лояльности бывших социалистических республик. В 1999 году членами НАТО стали Венгрия, Польша, Чехия; в 2004 году — Прибалтика, Болгария, Словакия, Словения, Румыния; в 2009 году — Хорватия и Албания. Присоединение этих стран означало для России приближение Североатлантического альянса к ее границам.

Экономическая ситуация в СССР и Восточной Европе в 80-е гг. XX в.

80-е годы ознаменовались нарастанием кризиса внутри СЭВ. Уже к концу 70-х годов стало ясно, что социалистический принцип разделения труда потерял свою актуальность. Рост товарооборота и наращивание поставок стратегических ресурсов между станами-участницами СЭВ заметно просели в условиях невозможности Советов увеличить экспорт готовой продукции.

Из стран СЭВ Советы получали до 77% готовой одежды, обуви и мебели, до 95% — галантереи. Сам СССР поставлял в страны СЭВ около 40% нефти и нефтепродуктов, 70% — твердого топлива, 50% — газа, 87% — продуктов черной металлургии, 96% — железной руды. При этом цены на обозначенную продукцию для партнеров Советов были на 25-45% ниже мировых. Скидка же СССР от Восточной Европы составляла примерно 15-30%.

Параллельно с этим производственная кооперация в СЭВ серьезно отставала по сравнению с западной. И разрыв рос по мере невосприимчивости социалистических методов хозяйствования ко всему новому в условиях научно-технической революции. Кроме того, стагнацию товарообмена сопровождали дефицит высококачественной продукции, несбалансированность ее стоимости, а также инертность самой экономической системы. Вследствие этого страны СЭВ перестали быть способны к освоению новейших технологических решений.

В ноябре 1986 года Горбачев на встрече высших руководителей стран-членов СЭВ отметил, что необходимо активизировать сотрудничество стран социалистического лагеря на фоне того, что «развитие мировой социалистической системы замедлилось». Потому в 1987 году было принято решение о создании единого социалистического рынка. Для этого в 1988 году сформировали временную рабочую группу исполкома СЭВ. В ее функцию входила подготовка конкретных предложений по улучшению текущей экономической ситуации. Итогом работы группы стала система сертификации СЕПРОРЕВ. Она регулировала безопасность здравоохранения и экологии, а также качество продукции, поставляемой в страны СЭВ.

Распад СЭВ

В условиях политической дезинтеграции социалистического лагеря и внутренних экономических проблем, усугубленных обвалом цен на энергоносители, Советы предложили в 1989 году перейти на расчет по среднемировым ценам. Осуществлено это было лишь отчасти. В январе 1990 года в Софии на сессии СЭВ страны-участницы согласились на постепенный переход к взаиморасчетам в свободно конвертируемой валюте по мировым ценам.

29 июня 1990 года Госбанк СССР объявил о выходе страны с 1 января 1991 года из системы расчетов в переводных рублях и последующем переходе расчетов в свободно конвертируемую валюту. Де-факто это означало подрыв всей существующей экономической системы.

5 января 1991 года состоялось заседание комитета СЭВ в Москве, где было принято решение преобразовать существующую структуру в Организацию международного экономического сотрудничества.

28 июня 1991 года на заседании Совета СЭВ в Будапеште Болгария, Вьетнам, Польша, Венгрия, СССР, Монголия, Куба, Чехословакия и Румыния расформировали СЭВ, что означало конец экономической интеграции стран бывшего социалистического лагеря.

Источник

1949 организация стран восточной европы

В годы Второй мировой войны в странах Восточной Европы значительно возрос авторитет левых сил, прежде всего коммунистов. В ряде государств они возглавили антифашистские восстания (Болгария, Румыния), в других руководили партизанской борьбой. В 1945 — 1946 гг. во всех странах приняли новые конституции, ликвидировали монархии, власть перешла к народным правительствам, были национализированы крупные предприятия и проведены аграрные реформы. На выборах коммунисты заняли прочные позиции в парламентах. Они призывали к еще более радикальным переменам, против чего выступали буржуазные демократические партии. Одновременно всюду развернулся процесс слияния коммунистов и социал-демократов при доминировании первых.

Мощную поддержку коммунистам оказывало присутствие в странах Восточной Европы советских войск. В условиях начавшейся «холодной войны» была сделана ставка на ускорение преобразований. Это в значительной мере соответствовало настроениям большинства населения, среди которого был велик авторитет Советского Союза, а в строительстве социализма многие видели способ быстрого преодоления послевоенных трудностей и дальнейшего создания справедливого общества. СССР оказывал этим государствам огромную материальную помощь.

На выборах 1947 г. коммунисты получили большинство мест в сейме Польши. Сейм избрал президентом коммуниста Б. Берута. В Чехословакии в феврале 1948 г. коммунисты в ходе многодневных массовых митингов рабочих добились создания нового правительства, где они играли ведущую роль. Вскоре президент Э. Бенеш подал в отставку, а новым президентом был избран лидер компартии К. Готвальд.

К 1949 г. во всех странах региона власть оказалась в руках коммунистических партий. В октябре 1949 г. образовал ась ГДР. В некоторых странах сохранилась многопартийная система, но она во многом стала формальностью.

СЭВ и ОВД.

С образованием стран «народной демократии» начался процесс формирования мировой социалистической системы. Экономические связи между СССР и странами народной демократии осуществлялись на первом этапе в форме двустороннего внешнеторгового соглашения. Одновременно СССР жестко контролировал деятельность правительств этих стран.

С 1947 г. этот контроль осуществлял наследник Коминтерна-Коминформ. Большое значение в расширении и укреплении экономических связей стал играть Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), созданный в 1949 г. Его членами являлись Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия, позже вступила Албания. Создание СЭВ явилось определенным ответом на создание НАТО. Целями СЭВ были объединение и координация усилий в развитии экономики стран — членов Содружества.

В политической области большое значение имело создание в 1955 г. Организauии Варшавского договора (ОВД). Его создание стало ответом на прием ФРГ в НАТО. В соответствии с условиями договора его участники обязались в случае вооруженного нападения на кого-либо из них оказать подвергшимся нападению государствам немедленную помощь всеми средствами, включая применение вооруженной силы. Создавалось объединенное военное командование, проводились совместные военные учения, унифицировались вооружение и организация войск.

Развитие стран «народной демократию» в 50 — 80-е п. ХХ в.

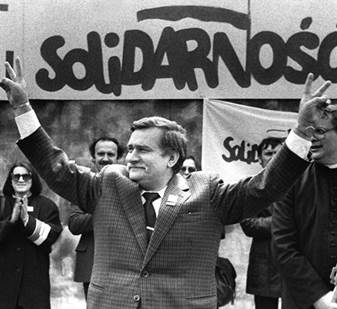

https://ru.wikipedia.org/wiki/Валенса,_Лех

К середине 50-х гг. хх в. В результате ускоренной индустриализации в странах Центральной и Юго-Восточной Европы был создан значительный экономический потенциал. Но курс на преимущественное развитие тяжелой промышленности при незначительных вложениях в сельское хозяйство и производство потребительских товаров привел к снижению уровня жизни.

Смерть Сталина (март 1953 г.) породила надежды на политические перемены. Руководство ГДР в июне 1953 г. провозгласило «новый курс», предусматривавший укрепление правопорядка, увеличение выпуска товаров народного потребления. Но одновременное повышение норм выработки рабочих послужило толчком к событиям 17 июня 1953 г., когда в Берлине и других крупных городах начались манифестации, в ходе которых выдвигались экономические и политические требования, в том числе проведения свободных выборов. С помощью советских войск полиция ГДР подавила эти выступления, которые руководство страны оценило как попытку «фашистского путча». Тем не менее, после этих событий началось более широкое производство товаров народного потребления, снизились цены.

Решения ХХ съезда КПСС о необходимости учета национальных особенностей каждой страны были формально одобрены руководством всех компартий, но далеко не везде стал осуществляться новый курс. В Польше и Венгрии догматическая политика руководства привела к резкому обострению социально-экономических противоречий, что привело осенью 1956 г. к кризису.

Выступления населения в Польше привели к отказу от насильственной коллективизации и некоторой демократизации политической системы. В Венгрии внутри коммунистической партии возникло реформистское крыло. 23 октября 1956 г. начались демонстрации в поддержку реформистских сил. Их лидер И. Надь возглавил правительство. По всей стране происходил и митинги, начались расправы над коммунистами. 4 ноября советские войска стали наводить порядок в Будапеште. В уличных боях погибло 2700 венгров и 663 советских солдата. После «чистки», проведенной советскими спецслужбами, власть была передана Я. Кадару. В 60-70-е гг. ХХ в. Кадар проводил политику, нацеленную на повышение уровня жизни населения при недопущении политических перемен.

В середине 60-х гг. обострилась обстановка в Чехословакии. Экономические трудности совпали с призывами интеллигенции совершенствовать социализм, придать ему «человеческое лицо». Партия одобрила в 1968 г. программу экономических преобразований и демократизации общества. Страну возглавил А.Дучек., сторонник преобразований. Руководство КПСС и компартии восточноевропейских стран к этим переменам отнеслось резко отрицательно.

Пять членов руководства КПЧ тайно направили письмо в Москву с просьбой вмешаться в ход событий и предотвратить «уг¬розу контрреволюции». В ночь на 21 августа 1968 г. войска Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и СССР вошли в Чехословакию. Опираясь на присутствие советских войск, противники реформ перешли в наступление.

Прага. 1968 год |

На рубеже 70-80-х гг. ХХ в. кризисные явления обозначились в Польше, которая довольно успешно развивалась в предшествующий период. Ухудшение положения населения вызвало забастовки. В их ходе возник независимый от властей профсоюзный комитет «Солидарность» во главе с Л. Валенсой. В 1981 г. президент Польши генерал В. Ярузельский ввел военное положение, лидеры «Солидарности» были подвергнуты домашнему аресту. Однако структуры «Солидарности» начали действовать в подполье.

Особый путь Югославии.

Йосип Броз Тито | Ио́сип Броз Ти́то (Тито — партийный псевдоним, соединившийся с фамилией), в советских документах упоминается под именем Иосип Францович Брозович[2] (7 мая 1892 года (по официальной версии 25 мая 1893 года), Кумровец, Королевство Хорватия и Славония, Австро-Венгрия — 4 мая 1980 года, Любляна, Социалистическая Республика Словения, СФРЮ) — югославский революционер и политический деятель. Лидер Югославии с 1945 года вплоть до своей смерти в 1980-м. С декабря 1937 возглавлял КПЮ. Был председателем Союза коммунистов Югославии с 1966 года https://ru.wikipedia.org/wiki/Броз_Тито,_Иосип |

В Югославии коммунисты, руководившие антифашистской борьбой в 1945 г., взяли власть. Президентом страны стал их лидер хорват И Броз Тито. Стремление Тито к независимости привело в 1948 г. к разрыву отношений между Югославией и СССР. Были репрессированы десятки тысяч сторонников Москвы. Сталин развернул антиюгославскую пропаганду, но не пошел на военное вмешательство.

Советско-югославские отношения были нормализованы после смерти Сталина, однако Югославия продолжала идти по своему пути. На предприятиях функции управления осуществляли трудовые коллективы через выборные советы рабочих. Планирование из Центра передавалось на места. Ориентация на рыночные отношения привела к росту выпуска товаров широкого потребления. В сельском хозяйстве почти половину хозяйств составляли крестьяне-единоличники.

Положение в Югославии осложнялось ее многонациональным составом и неравномерностью развития республик, входивших в нее. Общее руководство осуществлял Союз коммунистов Югославии (СКЮ). Председателем СКЮ с 1952 г. был Тито. Он же занимал посты президента (пожизненно) и председателя Совета Федерации.

Перемены в Восточной Европе В конце хх в.

Политика перестройки в СССР вызвала сходные процессы в странах Восточной Европы. При этом советское руководство к концу 80-х п. ХХ в. отказалось от политики сохранения существовавших режимов в этих странах, напротив, призывала их к «демократизации». В большинстве правящих там партий сменилось руководство. Но попытки этого руководства проводить реформы наподобие перестроечных, как и в Советском Союзе, не увенчались успехом. Ухудши-лось экономическое положение. Массовый характер приобрело бегство населения на Запад. Сформировались оппозиционные властям движения. Всюду шли демонстрации, забастовки. В результате манифестаций октября — ноября 1989 г. в ГДР правительство ушло в отставку, 8 ноября началось разрушение Берлинской стены. В 1990 г. произошло объединение ГДР и ФРГ.

В большинстве стран коммунисты были отстранены от власти в ходе демонстраций населения. Правящие партии самораспустились или преобразовались в социал-демократические. Вскоре были проведены выборы, на которых победу одержали бывшие оппозиционеры. Эти события получили название «бархатных революций». Лишь В Румынии противники главы государства Н. Чаушеску организовали в декабре 1989 г. восстание, в ходе которого погибло немало людей. Чаушеску и его супруга были убиты. В 1991 г. сменился режим в Албании.

Драматические события разыгрались в Югославии, где на выборах во всех республиках, кроме Сербии и Черногории, победу одержали оппозиционные коммунистам партии. Словения и Хорватия провозгласили независимость в 1991 г. В Хорватии сразу же началась война между сербами и хорватами, так как сербы опасались преследований, имевших место во время Второй мировой войны со стороны хорватских фашистов-усташей. Позже провозгласили независимость Македония и Босния и Герцеговина. После этого Сербия и Черногория образовали Союзную Республику Югославию. В Боснии и Герцеговине начался конфликт между сербами, хорватами и мусульманами. Он продолжался до 1997 г.

По иному произошел распад Чехословакии. После референдума она мирно разделилась в 1993 г. на Чехию и Словакию.

После политических перемен во всех восточноевропейских странах начались преобразования в экономике и других сферах жизни общества. Всюду отказались от плановой экономики и командно-административной системы управления, началось восстановление рыночных отношений. Проводилась приватизация, прочные позиции в экономике получил иностранный капитал. Первые преобразования получили название «шоковой терапии», поскольку были связаны с кризисом производства, массовой безработицей, инфляцией и т.д. Особенно радикальные перемены в этом плане происходили в Польше. Всюду усилилось социальное расслоение, возросли преступность, коррупция. Особенно тяжелая обстановка сложил ась в Албании, где в 1997 г. произошло народное восстание против правительства.

Однако к концу 90-х гг. ХХ в. положение в большинстве стран стабилизировалось. Была преодолена инфляция, затем начался экономический рост. Наибольших успехов достигли Чехия, Венгрия, Польша. Большую роль в этом сыграли иностранные инвестиции. Постепенно восстанавливались и традиционные взаимовыгодные связи с Россией и другими постсоветскими государствами. Во внешней политике все восточноевропейские страны ориентируются на Запад, они взяли курс на вступление в НАТО и ЕС. ДЛЯ внутриполитической обстановки в этих странах характерна смена у власти правых и левых партий. Однако их политика и внутри страны, и на международной арене во многом совпадает.

Хронология событий в Восточной Европе

1940-е г. – в странах Восточной Европы произошла волна переворотов, которая привела к власти коммунистов; в эти годы на карте Европы появляются новые государства.

1945 г. – образование Федеративной Народной Республики Югославии во главе с коммунистическим правительством Иосипа Броза Тито. В Югославию вошли Сербия (в составе Сербии – албанские автономии Косово и Метохия, Воеводина), Черногория, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Македония.

1949 г. – разделение Германии на два государства: Федеративную Республику Германию (включала оккупационные зоны США, Великобритании и Франции) и Германскую Демократическую Республику (оккупационная зона СССР).

1955 г. – создание военного союза европейских социалистических государств (Организации Варшавского договора – ОВД), главная роль в котором принадлежала СССР. В него вошли СССР, Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия.

Середина 1950-х гг. – волна народных выступлений, связанных с наступлением оттепели в СССР.

1953 г. – восстание рабочих ГДР против повышения норм выработки, с требованиями отменить политическую цензуру и выпустить политических заключённых. По распоряжению СССР повстанцев расстреливали, арестовывали.

1956 г. – восстание в Венгрии против просоветского режима. Восстание подавлено советскими войсками в ходе многодневных уличных боёв. Погибло около 3200 человек.

1956 г. – восстания рабочих в Польше против просоветских ставленников.

1961 г. – возведение Берлинской стены с целью остановить массовое бегство жителей Восточного Берлина (ГДР) в ФРГ.

1968 г. – в Чехословакии к власти пришёл Александр Дубчек, который начал проводить политику расширения гражданских свобод, введение рыночных элементов в экономику. 20–21 августа 1968 г. – в Чехословакию были введены войска Организации Варшавского договора. Политика Дубчека и вооружённое подавление мирной программы реформ вошло в историю как «Пражская весна».

1968 г. – антиправительственные выступления студентов в Польше.

1980 г. – серия забастовок в Польше в связи с повышением цен. После победы всеобщей стачки была создана независимая организация рабочих «Солидарность» во главе с Лехом Валенсой, которая в дальнейшем сыграет большую роль в истории Польши.

1981 г. – к власти пришёл генерал Войцех Ярузельский. Для противодействия рабочей организации «Солидарность» в стране введено военное положение.

1989 г. – ослабление советской поддержки правительств Восточной Европы, усиление центробежных тенденций в Восточной Европе. Просоветские режимы рухнули очень быстро и в основном мирно (исключение – режим Николае Чаушеску в Румынии сопротивлялся в многодневных уличных боях). Новые правительства стали осуществлять переход к рыночной экономике.

1989 г. – всеобщий антиправительственный протест в Чехословакии под руководством союза оппозиции «Гражданский форум», к власти пришёл президент Вацлав Гавел, парламент возглавил Александр Дубчек. Смена власти в Чехословакии вошла в историю как «бархатная революция». В 1992 г. Чехословакия распалась на независимые государства Чехии и Словакии.

1989 г. – решение правительства ГДР о разрешении беспрепятственного перехода из Восточного Берлина в Западный, что повлекло за собой стихийный демонтаж берлинской стены.

1990 г. – официальное прекращение существования ГДР, вхождение её в состав ФРГ.

1991 г. – провозглашение независимости Хорватии и Словении. Югославская армия, силой пытавшаяся удержать единство страны, развязала войну, которая привела к распаду государства Югославия.

1992 г. – признана независимость Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Союзной Республики Югославия (в её составе остались Сербия и Черногория).

1997–1999 гг. — национальный военный конфликт в Косово между сербами и албанцами. НАТО поддержало курс албанцев на независимость, силами НАТО была осуществлена бомбардировка Белграда. Косово стало независимым государством, не признанным Сербией.

2006 г. – провозглашение независимости Черногории. Окончательное прекращение существования Югославии.

С 1990-х гг. начинается постепенная интеграция стран Восточной Европы в Европейский союз и НАТО.

Источник