Армянский язык

Армянский · Балтские · Венетский

Германские · Иллирийские

Арийские: Нуристанские, Иранские, Индоарийские, Дардские

Италийские (Романские)

Кельтские · Палеобалканские

Славянские · Тохарские

курсивом выделены мёртвые языковые группы

Венеты · Германцы · Греки

Иллирийцы · Иранцы · Индоарийцы

Италики (Романцы) · Кельты

Киммерийцы · Славяне · Тохары

Фракийцы · Хетты курсивом выделены ныне не существующие общности

Армя́нский язы́к (հայերեն (традиционной орфографии): ( hɑjɛɾɛ́n ) — «армянский» [язык]) — индоевропейский язык, обычно выделяемый в отдельную подгруппу [2] [3] , реже совмещаемый с греческим и фригийским языками [4] .

Среди индоевропейских языков является одним из древнеписьменных [5] . Армянский алфавит создан Месропом Маштоцем в 405—406 гг. н. э. (см. Армянская письменность). Общее число говорящих по всему миру — около 6,4 млн человек [1] . В настоящее время представлен западноармянским и восточноармянским вариантами. В течение своей долгой истории армянский язык контактировал со многими языками. Будучи ветвью индоевропейского языка, армянский в дальнейшем соприкасался с разными индоевропейскими и неиндоевропейскими языками — как живыми, так и ныне мёртвыми, переняв у них и донеся до наших дней многое из того, чего не могли сохранить прямые письменные свидетельства. С армянским языком в разное время соприкасались хеттский и иероглифический лувийский, хурритский, урартский, аккадский язык, арамейский, сирийский, парфянский язык, персидский, грузинский, греческий и латинский. Особенно важны эти данные для урартологов, иранистов, картвелистов, которые черпают многие факты истории изучаемых ими языков из армянского.

Содержание

Периодизация

Периодизация развития разговорной и литературной форм армянского языка имеет некоторые различия — фиксация норм разговорного языка в литературной форме запаздывает на 1—2 века.

История литературного (письменного) армянского языка делится на 3 периода:

- древний — V—XI века. Язык этого периода называется древнеармянским, а язык письменных памятников — грабар

- средний — XI—XVII века. Язык среднего периода называется среднеармянским

- новый — с XVII века и по наше время [6] . Новый период характеризуется формированием современного армянского языка, который с конца XIX века приобретает особенности новоармянского литературного языка. Представлен восточным и западным вариантами, распадающимися на множество диалектов (более 50). Население Республики Армения пользуется восточным вариантом армянского языка (ашхарабар).

Лингвистические особенности армянского языка

Типология порядка слов в предложении — главным образом SOV.

- на древнем этапе:

- индоевропейская фонологическая система с некоторыми модификациями;

- утрата различия гласных по долготе;

- переход слоговых сонантов в гласные и неслоговых сонантов в согласные;

- появление новых фрикативных фонем;

- появление аффрикат;

- изменение взрывных по перебою, аналогичному германскому передвижению согласных;

- наличие трёх рядов согласных (звонких, глухих и придыхательных);

- в средний период:

- оглушение звонких и озвончение глухих;

- монофтонгизация дифтонгов;

- в новый период:

- образование двух основных ветвей диалектов языка и соответственно двух литературных норм (расхождение прежде всего в консонантизме).

- преимущественно агглютинативная морфология, с элементами аналитизма;

- в некоторых диалектах остаточно сохранились следы двойственного числа;

«После распада единого большого языка красота возникла: язык грека — нежный, римлянина — резкий, гунна — угрожающий, сирийца — молящий, перса — роскошный, алана — цветистый, гота — насмешливый, египтянина — словно доносящийся из скрытного и темного места, индуса — стрекочущий, а армянина — вкусный и могущий все языки в себя вобрать. И как цвет другим (в сравнении с другим) цветом проясняется, и лицо — лицом, и рост — ростом, и искусство — искусством, и дело — делом, так и язык языком красив»

- постпозитивный определённый артикль;

- сохранение трёхрядовой системы указательных местоимений;

- наследование индоевропейских основных принципов образования глагольных и именных основ, отдельных падежных и глагольных флексий, словообразовательных суффиксов;

- наличие 2 чисел;

- отмирание категории рода в восточном варианте;

- агглютинативный принцип образования множественного числа;

- различение 7 падежей (именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, отложительный, местный — только в восточноармянском) и 8 типов склонения (6 внешних и 2 внутренних, образующихся соответственно при помощи внешних или внутренних флексий);

- сохранение почти всех разрядов индоевропейских местоимений;

- наличие у глагола 3 залогов (действительный, страдательный и средний), 3 лиц, 2 чисел, 5 наклонений (изъявительное, повелительное, желательное, условное, побудительное), 3 времён (настоящее, прошедшее, будущее), 3 видов действия (совершаемый, совершённый и подлежащий совершению), 2 типов спряжения для восточноармянского варианта языка [8] и 3 для западноармянского (западноармянские спряжения — в количестве 3-х являются более консервативными, сохраняя i-серию, в то время как в восточноармянском их всего 2, вместо 1-го, 2-го, и 3-го спряжений на a, e, и i, сохраняются только серии с a, e, формы на i в Ашхарабаре примыкают к спряжению на e), простых и аналитических форм (с преобладанием аналитических), появление аналитических глагольных конструкций уже в древний период, 7 причастий.

Нор-нахичеванский (крымско-анийский) диалект донских армян (а точнее субдиалект сёл Чалтырь и Крым) сохраняет спряжение на u, существовавшее ещё в древнеармянском языке, хотя к нему принадлежит небольшое число глаголов. Примеры: k’tsutsunum, k’tsutsunus, k’tsutsune, k’tsutsunuk, k’tsutsunun, k’tsutsununk; g’ulum, g’ulus, g’ule, g’uluk, g’ulun, g’ulunk; g’desnum, g’desnus, g’desne, g’desnuk, g’desnun, g’desnunk; k’temuztsunum, k’temuztsunus, k’temuztsune, k’temuztsunuk, k’temuztsunun, k’temuztsununk и т. д.;

- Система аффрикат уникальна для и.-е. языков и возможно обязана своим существованием субстратным явлениям.

- агглютинативное склонение имен на современном этапе, только при формах множественного числа. Систему склонения имен существительных множественного числа в армянском языке (как и в осетинском) и тохарском нельзя считать продолжением или развитием древнего индоевропейского склонения. В то время как падежи единственного числа продолжают индоевропейские флексии. На склонение в формах множественного числа могли повлиять и субстратные и адстратные и суперстратные слои. Хотя быть может это явление ближе все же к «групповой флексии» в тохарском, где наблюдается типологически сходные структуры при склонении имен во множественном числе.

- групповая флексия. Когда группа существительное — прилагательное оформляется падежными признаками только существительным. Прилагательное в препозиции неизменяемо. Это тоже явление, которого не было в грабаре, там прилагательные могли изменяться по числам и падежам.

- послелоги.

- предшествование определения определяемому.

Главные группы диалектов

- Восточная группа диалектов и восточноармянский литературный язык — распространены на территории бывшего СССР (за некоторым исключением — города Ростов-на-Дону и сёл Мясниковского района Ростовской области, населенных армянами-переселенцами с Крымского полуострова, а до этого изгнанных из города Ани, Западной Армении и Черноморского побережья Кавказа, заселенного с конца XlX века армянами из Османской империи, говорящими на западных диалектах армянского языка), в Иране и Индии. Восточноармянский вариант литературного языка — официальный язык Республики Армения.

- Западная группа диалектов и западноармянский литературный язык — диалекты армян диаспоры, распространены на Ближнем Востоке, в Европе и Америке, на территории бывшего СССР — в г. Ростов-на-Дону и прилегающем к нему Мясниковском районе Ростовской области (сёла Чалтырь, Крым, Большие-Салы, Султан-Салы, Несветай и др.,) где компактно проживают армяне-переселенцы с Крымского полуострова, говорящие на нор-нахичеванском диалекте западноармянского языка; и на Черноморском побережье Кавказа, где проживают армяне, переселенные из Османской империи.

История развития армянского языка

История армянского языка

Греко-армянский праязык

Протоармянский язык

(V—XI века)

Среднеармянский язык

(XI—XVII века)

Новоармянский язык

(с XVII века)

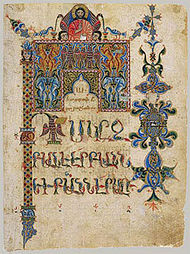

История создания алфавита

Данииловы письмена

Армянская пунктуация

Армянская историография

Формирование армянского языка связано с процессом образования армянской народности. По самой распространённой в научных кругах версии носители праармянского языка, мушки, ещё до образования государства Урарту мигрировали в XIII—IX веках до н. э. с Балкан на Армянское нагорье и осели в области, позже известной как Мелитена. (Внутри Армении больше распространена альтернативная теория о том, что армяне ещё ранее жили в области Хайаса, упоминаемой в хеттских текстах.) Праармянское население, находившееся в меньшинстве, этнически растворилось в населявших Армянское нагорье хурритах, урартах, лувийцах и семитах, сохранив, однако, основу своего языка и лишь восприняв крупный пласт заимствований из других языков [9] . Более подробно см. Этногенез армян.

На армянский язык оказал влияние длительный период двуязычия в IX—VII веках до н. э., причём индоевропейские его элементы наслоились на язык древнего населения Армянского нагорья — урартийцев (по Геродоту «алародиев»), сохранившийся в урартских клинописных текстах [10] .

В бехистунской надписи Дария I, сына Гистаспа (VI век до н. э.), уже упоминаются и армяне, и Армения как одна из областей, входивших в состав древнеперсидской монархии Ахеменидов. Образование армянского языка происходило путём ассимиляции, которой подверглись языки старого населения будущей Армении. Помимо урартийцев (халдов, алародийцев), армяне, ассимилируются и с целым рядом иных народностей. Этот процесс происходил постепенно в течение нескольких веков. Хотя Страбон (кн. XI, гл. 14) и передаёт, что в его время народности, входившие в состав Армении, говорили на одном языке («были одноязычны»), однако надо думать, что индоевропейский характер армянского языка подвергся значительному видоизменению как в грамматике, так и в лексике. Формирование армянского языка в основном закончилось в III—II вв. до н. э.

О судьбах армянского языка до V века н. э. нет никаких свидетельств, за исключением немногих отдельных слов (главным образом собственных имён), дошедших в трудах древних классиков. Таким образом отсутствует возможность проследить историю развития армянского языка в течение тысячелетий (с конца VII века до н. э. и до начала V века н. э.). Древнеармянский язык известен по письменным памятникам, восходящим к первой половине V в. н. э., когда Месропом Маштоцем был составлен (405—406 гг.н. э.) для армянского языка новый алфавит. Этот древнеармянский литературный язык (так наз. «грабар», то есть «письменный») является в грамматическом и лексическом отношении уже цельным, имея своей основой один из древнеармянских диалектов, поднявшийся на ступень литературной речи; быть может, этим диалектом был диалект древней Таронской области, сыгравшей весьма значительную роль в истории древнеармянской культуры (см. Л. Мсерианц, «Этюды по армянской диалектологии», ч. I, М., 1897, стр. XII и след.). О других древнеармянских диалектах почти ничего неизвестно.

Древнеармянский литературный язык («грабар») получил свою обработку гл. обр. благодаря армянскому духовенству. В то время как «грабар», получив определённый грамматический канон, был удержан на известной стадии своего развития, живая, народная армянская речь продолжала свободно развиваться. В известную эпоху она вступает в новую фазу своей эволюции, которую принято называть среднеармянской.

Среднеармянский период отчётливо обнаруживается в памятниках письменности, начиная лишь с XII в. Среднеармянский в основном служил органом произведений, рассчитанных на более широкий круг читателей (поэзия, сочинения юридического, медицинского и сельскохозяйственного содержания). В киликийский период армянской истории (XI—XIV вв.), в связи с усилением городской жизни, развитием торговли с Востоком и Западом, сношениями с европейскими государствами, европеизацией государственного строя и жизни — народная речь становится органом письменности, почти равноправным с классическим древнеармянским.

Дальнейшую ступень в истории эволюции армянского представляет новоармянский, развившийся из среднеармянского. Права гражданства в литературе он получает лишь в первой половине XIX в. Различаются два новоармянских литературных языка — один «западный» (турецкая Армения и её колонии в Западной Европе), другой «восточный» (Армения и её колонии в России и т. д.). Средне- и новоармянский значительно отличаются от древнеармянского как в грамматическом, так и словарном отношении. В морфологии появляется немало новообразований (напр. в образовании множественного числа имён, форм страдательного залога и т. д.), а также упрощение формального состава вообще. Синтаксис в свою очередь имеет много своеобразных черт.

Книгопечатание на армянском языке возникло в начале XVI века, благодаря деятельности Акопа Мегапарта.

Десятки памятников античной литературы и письменности до нас дошли только в армянском переводе : Зенона, Евсевия Кесарийского, Аристида, Филона Александрийский, Иоанна Златоуста и многих других, а переводы Аристотеля и Платона на армянский язык считаются наиболее близкими к оригиналу.

В 2005 году было широко отмечено 1600-летие армянской письменности.

История изучения армянского языка

V—X века

Первым исследователем армянского языка считается Месроп Маштоц (361—440), создавший в 405—406 годах армянский алфавит. После создания алфавита Маштоц с группой учёных-монахов определяет фонетические и орфографические нормы армянского языка [11] . Вo второй половине V века на армянский язык было переведено «Грамматическое искусство» Дионисия Фракийского (II—I до н. э.), что стало началом нового этапа изучения армянского языка, формирования собственных языковедческих взглядов [12] . Этот труд стал основой работ учёных-языковедов раннесредневековой и средневековой Армении — Мамбра Верцаноха (V век), Давида Анахта (V—VI века), Мовсеса (VII век), и других. Езник Кохбаци, автор середины V века, принимает первую попытку выделить диалекты армянского языка [12] . Давид Грамматик (V—VI вв.) («Грамматическое толкование» [13] ) внес особый вклад в классификации принципов этимологии армянского языка [12] . В изучении этимологии Григор Магистрос (ок. 990—1059) учитывает артикуляторную классификацию звуков и материал других языков [12] . Степанос Сюнеци (VI —ум. 735) считает, что грамматика должна опиратся на литературу как первоисточника материала, последний ставит вопросы о роли грамматики в решении вопросов правописания и орфоэпии, критике литературных текстов и т. д. [12] . Сюнеци перечисляет окраинные диалекты армянского языка, отмечает их литературную значимость [14] :

И также /следует/ знать все окраинные диалекты своего языка, кои суть корчайский и хутский и Четвёртой Армении и сперский и сюнийский и арцахский, а не только срединный и центральный, ибо /и диалекты/ эти пригодны для стихосложения, а также для истории полезны

Грамматический труд Амама Аревелци (IX век) [15] [16] является главным образом богословским [12] . Если с конца VII века появляются первые словари с алфавитным расположением слов [12] , то уже с конца X века армянская лексикография переживает бурный расцвет [12] .

XI—XVI века

Новый подъем армянской грамматической мысли отмечается с XI-го, и особенно в XII—XIII веках [12] . Григор Магистрос в своем грамматическом труде включает компиляцию идей всех предшествующих армянских грамматиков. Магистрос утверждает о необходимости знания языков, с которыми армянский входит в соприкосновение, протестует против произвольного этимологизирования [12] . Важным событием эпохи становится первая орфографическая реформа. Во второй половине XII века Аристакес Грич пишет орфографический словарь армянского языка [18] [19] . После потери страной независимости учёные и церковные деятели Армении продолжали создавать словари и грамматические труды, посвящённые армянскому языку. Наиболее значимым памятником грамматического искусства времени является произведение-компиляция Ованеса Ерзнкаци (1250—1326) [12] . Ерзнкаци приводит таблицы спряжения с примерами из древнеармянского и среднеармянского языков [12] . Наиболее известны также труды Есаи Нчеци (1260/1265—ок. 1338), Ованеса Ерзнкаци (1270-гг.—1338) («Краткая теория грамматики»), Григора Татеваци (1346—1409), Аракела Сюнеци (ок. 1350—1425), Ованнеса Ерзнкаци (1230-е гг.—1293) («Собрание грамматических толкований», закончил в 1291 году). Значительный вклад в развитии армянской лингинвистики имел Геворг Скевраци (XIII — 1301) автор 3 сочинении: «Наставление о свойствах слогов», «Наставление о просодии» и «Наставление об искусстве писания» [18] . Скевраци развивает лингвистические принципы Аристакеса Грича, первым решает принципы слогоделения армянского языка, занимается вопросами орфоэпии, пунктуации, разрабатывает правила переноса [18] . Рекомендуемые Скевраци правила, с небольшими изменениями, используются в армянском языке до сих пор [18] . В труде «О частях слова» Вардан Аревелци (ок. 1198—1271) описывает принципы синтаксиса армянского языка, выделяет 8 частей слова. В 1567 году Абгар Токатеци издал первую печатную азбуку [20] армянского языка — «Малая грамматика или азбука» («Փոքր քերականություն կամ այբբենարան») (рукописные — с V столетия).

XVII—XVIII века

С середины XVI века также европейские учёные начали проявлять интерес к армянскому языку, однако изучение армянского языка в Европе берёт начало с первой половины XVII века. Франческо Ривола в 1621 году издал первый печатный словарь армянского языка — «Армяно-латинский словарь» («Dictionarium armeno-latinum» [22] [23] [24] ) (рукописные с VII века [12] , наиболее известен из них орфографический словарь Аристакеса Грича относящаяся к XII веку). В 1624 году он же издал «Армянскую грамматику» (второе издание вышло в 1633 году по поручению кардинала Ришелье). В 1645 году Клемент Галанус издал «Грамматику и логику», также посвященную армянскому языку [12] .

В XVII веке — начале XVIII века в разных странах Европы учёные-языковеды развивают традиции армянской лингвистики и филологии. Уже на рубеже XVII—XVIII веков армянские мыслители работают на подступах к сравнительно-историческому языкознанию [12] . Симеон Джугаеци (кон. XVI века —1657) пишет труд «Книга называемая грамматикой», (1637, изд. 1725), в котором подробно анализировал все аспекты армянского языка (грамматика, фонетика и т. д.). В 1674 издается труд Ованнеса Олова (1635—1691) «Краткое риторическое искусство» с которого начинается новая эпоха научного изучения стилистики армянского языка [25] . В том же году выходит его «Армянская грамматика» (лат.). Воскан Ереванци (1614—1674) в «Книге грамматики» (1666) дает изучение древнеармянского языка [26] . В 1698 году Еремия Мегреци пишет объяснительный [22] «Армянский словарь» охватывающий ок. 8500 слов [22] . Продолжают создаватся двуязычные словари [27] . Багдасару Дпиру (1683—1768) принадлежат ценные научные труды «Краткая грамматика» (1736), «Книга грамматики» (1760) и т. д. [28] . Важное место в истории изучения армянского языка занимают Матурен Лакроз (1680—1756), Иоган Шредер (1680—1756), Мхитар Себастаци (1676—1749), и другие. В 1781 издается первая печатная азбука на новоармянском языке [20] .

Особую ценность для XVIII века представляют труды «Грамматика древнеармянского языка» (1730, второе издание в 1770) и «Словарь армянского языка» (т.1-2, 1749—1769) Мхитара Себастаци, а также «Сокровище армянского языка» (1711, Амстердам) немецкого востоковеда-армяноведа И. Шредера.

Письменность на армянском языке

Армянская письменность до V века

Существует мнение, согласно которому ещё в III—I вв. до н. э. у древних армян существовали особные «жреческие письмена», которым создавались храмовые книги и летописи [29] . До V века н. э. в Армении развивалась иноязычная литературная традиция. Ряд учёных утверждают, что учёный и проповедник христианства Месроп Маштоц воссоздал древнеармянский алфавит, найденный неким епископом Даниилом. О так называемых «Данииловых письменах» сообщают древнеармянские историографы Корюн, Мовсес Хоренаци [30] и Лазар Парпеци. О наличии армянского письма прямо указывают знаменитый Ипполит (II—III вв.) [31] и Филострат (II—III вв.) в «Жизне Аполлония Тианского» (217 год) [32] :

Некогда в Памфилии была поймана самка барса с золотым обручем на шее, и на обруче том было начертано армянскими письменами: «Царь Аршак — Нисейскому богу»

Близ города Игдир ещё в прошлом веке были найдены неизвестные науке письмена, до сих пор не расшифрованные. Согласно сведениям древнеармянских и др. авторов (например Диодор Сицилийский [33] , I в. до. н. э.), в армянском дворе до V века писали на арамейском и греческом языках, однако есть основы полагать, что арамейскими и греческими письменами писали также на армянском. Во времена создания (480-е гг.) «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци, по его же сообщениям, эти царские рукописи были широко известны [34] :

Но могут сказать: (это произошло) из-за отсутствия в то время письма и литературы, либо же из-за разнообразных войн, следовавших вплотную одна за другой. Но это мнение несостоятельно, ибо были же промежутки между войнами, как и персидское и греческое письмо, на котором написаны хранящиеся у нас по сей день многочисленные книги, содержащие сведения о собственности в деревнях и областях как и в каждом доме, об общинных тяжбах и сделках, особенно же — о наследовании исконных состояний.

Хоренаци сообщает о неком жреце Олюмп (ок. I—II вв.), который писал «Храмовые истории» [35] , однако на каком языке, автор молчит. Известно только, что в III веке сирийский ученый Вардесан перевел их на сирийские и греческие языки. Армянский летописец Вардан Аревелци, живший в XIII веке, также имел предположения о наличии армянской письменности в эпоху язычества:

Существование армянских письмен, (оставшихся) от древности, было доказано во время царя Левона, когда в Киликии нашли монету, на которой армянскими буквами было изображено имя языческого царя Хайкида [36]

До V века в Армении широкое распространение имели особенно греческие и арамейские письмена.

По сведению Плутарха царь Великой Армении Артавазд II (I в. до.н. э.) писал драмы на греческом языке. Он стал основоположником армянской иноязычной литературы. В I в. до. н. э. жил и творил армянский поэт Вруйр, [37] сын царя Арташеса. Григор Просветитель (III—IV вв.) писал церковнорелигиозные труды на греческом и парфянском языке.

Древнейший сохранившийся труд армянской письменной культуры «История Армении» («История св. Григория и обращения Армении в христианство») автора III—IV веков Агатангелоса.

Наличие армянской письменной и литературной традиции до создания Месропом Маштоцем в 405—406 гг. современного армянского алфавита общепризнано. В истории многих цивилизаций известны примеры, когда письменная культура изначально развивалась не на родном языке (в Азии особенно на арабском, персидском, в Европе латинском и греческом) или же на родном языке, однако позаимствованным письмом (особенно арабица и латиница).

В древней Армении до принятия христианства (301 год), среди языческих верований существовал культ Бога письменности — Тир

Источник