- Как была открыта Антарктида: история экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева в 1820 году

- Подготовка и начало экспедиции

- Главные открытия команды Беллинсгаузена и Лазарева

- Второй этап антарктической экспедиции

- Результаты путешествия длиною в два с лишним года

- Беллинсгаузен, Фаддей Фаддеевич

- Содержание

- Биография

- Детство

- Служба до кругосветного плавания

- Кругосветное плавание. Открытие Антарктиды

- Значение экспедиции

- После кругосветного плавания

- Личностные характеристики по воспоминаниям современников

- Влияние на потомков

Как была открыта Антарктида: история экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева в 1820 году

В семидесятых годах восемнадцатого века установить наличие материка в районе южного полюса пытался великий британский мореплаватель Дж. Кук. И когда он оказался в самой южной точке своего путешествия, находившейся на 71 градусе ю. ш., он посчитал, что никакой Антарктиды нет либо добраться до неё невозможно. Путь дальше на юг ему перекрыли так называемые паковые льды (многолетние морские льды толщиной не меньше трёх метров). Авторитетное мнение Кука во многом стало причиной того, что на долгое время мореплаватели отказались от поиска Антарктиды.

Подготовка и начало экспедиции

Однако 12 апреля 1819 года (здесь и далее — все даты по новому стилю) Иван Крузенштерн написал министру Российской Империи Ивану де Траверсе записку о том, что необходимо исследовать «страны Южного полюса» и восполнить возможные пробелы в данной части карты Земли. Главная цель планирующейся российской экспедиции была очевидна: подтвердить или не подтвердить гипотезу о шестом материке — Антарктиде. И спустя несколько месяцев, в июне 1819-го, проведя серьёзные приготовления, два военных шлюпа — «Мирный» и «Восток» — выдвинулись из Кронштадта и отправились в долгое и опасное плавание. «Востоком» руководил капитан Фаддей Беллинсгаузен, а «Мирным» — Михаил Лазарев.

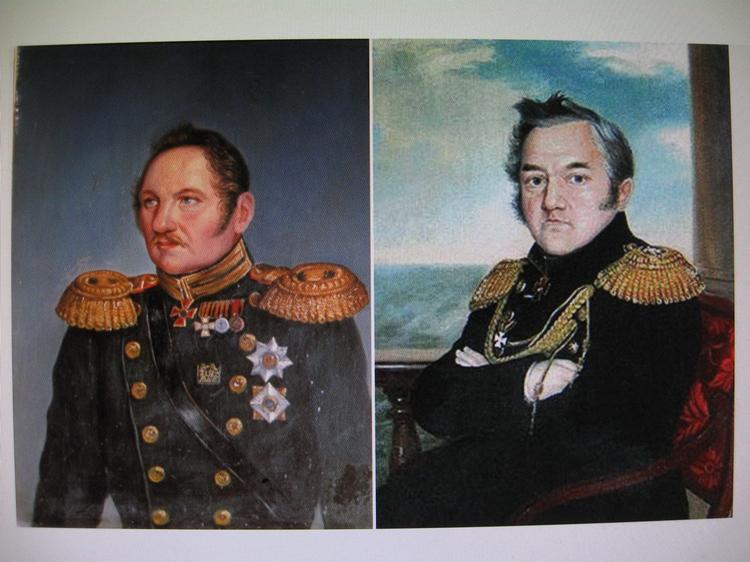

Портреты Беллинсгаузена и Лазарева

Существенным недостатком этой экспедиции стало то, что шлюпы очень сильно отличались по своим характеристикам. «Мирный», созданный по проекту отечественных инженеров Курепанова и Колодкина, и укреплённый дополнительно, значительно превосходил второе судно. «Восток», спроектированный английскими инженерами, так и не удалось сделать столь же устойчивым, как и «Мирный». Корпусная часть «Востока» оказалась недостаточно прочной для путешествия среди твёрдых льдов. И его пришлось неоднократно чинить в период экспедиции. В конечном счёте состояние «Востока» оказалось таким плачевным, что Беллинсгаузен решил прервать экспедицию ранее положенного срока и вернуться домой. Оба её руководителя постоянно выражали своё недовольство тем, что в их распоряжении находятся два очень различающихся корабля, в частности, по параметру скорости движения.

Первая долгая остановка была сделана в английском портовом городе Портсмуте. Здесь корабли экспедиции находились чуть ли не целый месяц. Данная остановка нужна была для того, чтобы запастись продовольствием, купить хронометры и различное мореплавательное оборудование.

Осенью, дождавшись попутного ветра, «Восток» и «Мирный» поплыли через Атлантику к экзотическом бразильским землям. С самого начала плавания члены команды стали вести научные наблюдения. Все эти наблюдения Фаддей Беллинсгаузен и его подчинённые аккуратно отображали в соответствующем журнале. На 21 сутки плавания корабли оказались у одного из Канарских островов — Тенерифе.

Следующая остановка была уже после пересечения экватора — судна Беллинсгаузена и Лазарева встали в порту Рио-де-Жанейро. Заполнив трюмы продовольствием и сверив хронометры, суда покинули этот населённый пункт, выбрав курс на пока её неизведанные участки холодного Южного океана.

Главные открытия команды Беллинсгаузена и Лазарева

В последние дни 1819 года шлюпы приблизились к субантарктическому острову Южной Георгии. Здесь уже судна неспешно двигались вперёд, лавируя между льдин. Чуть позднее Анненков, один из членов экспедиции, открыл и сделал описание маленького, до этого неизвестного острова. Кроме того, он дал острову в качестве названия свою фамилию.

Также известно, что несколько раз Беллинсгаузен пытался измерять водную глубину, но ни разу не смог достать дна. На судах, совершающих длительные плавания, моряки в те времена часто мучились от нехватки свежих запасов пресной воды. В ходе описываемой экспедиции российские мореплаватели придумали, как получать её из льдов айсбергов.

В самом начале 1820-го года российские шлюпы проплыли рядом с неведомым островом, покрытым полностью льдами и снежными сугробами. На следующий день члены экспедиции увидели ещё два новых острова. Их тоже отметили на путевых картах, назвав фамилиями членов команды (Лескова и Завадовского). Кстати, остров Завадовского, как выяснилось позже, является действующим вулканом. А всю новую группу островов стали называть островами Траверсе — по фамилии уже упоминавшегося российского министра.

Продвинувшись далее на юг, корабли наткнулись ещё одну группку островов, которые тут же были наименованы островами Сретения. Далее экспедиция подплыла к Сандвичевым островам, описанных некогда Джеймсом Куком. Оказалось, что Кук посчитал одним большим островом целый архипелаг. Данную неточность российские мореплаватели пометили на своих картах. Всему архипелагу в итоге Беллинсгаузен дал название Южные Сандвичевы острова.

В третьей декаде января 1820 года перед шлюпами возник густой побитый лёд, которым было покрыто пространство до самого горизонта. Экспедиция решила обогнуть его, свернув на север. Суднам из-за такого манёвра вновь пришлось пройти около Южных Сандвичевых островов, а затем наконец ушли за полярный круг.

Наиболее значимое событие произошло 28 января 1820-го года. Как раз в этот день наши мореплаватели открыли Антарктиду, приблизившись вплотную к ней в месте со следующими координатами 2° 14′ 50″ з. д. и 69° 21′ 28″ ю. ш. Это район нынешнего шельфа Беллинсгаузена у так называемого Берега Принцессы Марты. Описывается, что сквозь туман путешественники смогли рассмотреть настоящую стену льда, которая тянулась так далеко, насколько хватало взгляда.

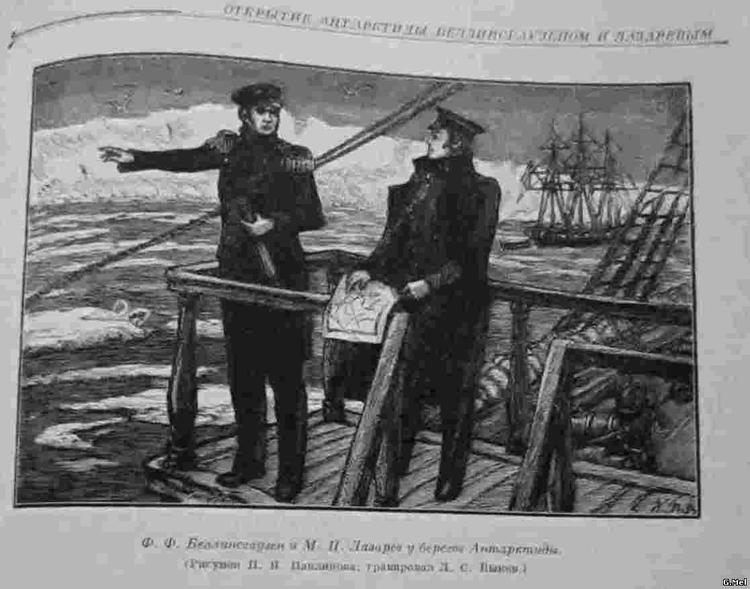

Беллинсгаузен и Лазарев впервые увидели Антарктиду

2 февраля участники экспедиции вторично увидели берега Антарктиды. Близко к береговым обрывам самого южного материка шлюпы экспедиции были также 17 и 18 февраля, но пристать им там так и не удалось. Ближе к концу антарктического лета климатические условия стали сложнее, и суда экспедиции двинулись вдоль ледяных глыб и айсбергов по Тихому океану — здесь дополнительно было открыто ещё несколько неизвестных ранее островов.

21 марта 1820 года в том же Индийском океане команды шлюпов столкнулись с сильным штормом, который длился не один день. Для изнурённых долгим путешествием моряки это стало суровым испытанием, которое они, впрочем, выдержали.

В один из апрельских дней судно «Восток» встало на якорь в гавани населённого пункта Порт-Джексон (сейчас это австралийский Сидней). И лишь через неделю туда же пришёл корабль «Мирный». На этом первый этап экспедиции завершился.

Шлюпы «Восток» и «Мирный»

Второй этап антарктической экспедиции

В последующие зимние месяцы российские шлюпы бороздили спокойные тропические широты Тихого океана. Члены экспедиции в это время выполняли полезные географические работы: уточняли местоположение уже известных островов и их контуров, определяли высоту гор, наносили на карты 15 новых встретившихся им на пути географических объектов и т. д.

Вернувшись в Порт-Джексон, команды шлюпов начали вести подготовку к заплыву в полярные широты. Такая подготовка длилась примерно два месяца. Приближалось очередное антарктическое лето (а в южном полушарии времена года устроены «наоборот»: декабрь, январь, февраль — самые тёплые месяцы, а июнь, июль — очень холодные), и в середине ноября шлюпы вновь оказались в антарктических водах, двигаясь по компасам на юго-восток. А вскоре шлюпам удалось зайти дальше 60 южной параллели.

В начале 1821 года, огибая Антарктиду с западной стороны, Беллинсгаузен и Лазарев осуществили ещё некоторое количество открытий. 22 января был обнаружен достаточно крупный (154 квадратных километра) остров Петра I — то есть его назвали именем императора, основавшего отечественный военный флот. Однако подобраться к нему помешали льды, поэтому на него было решено не высаживаться. А позднее члены экспедиции увидели ещё один остров с протяжённым гористым берегом, который не был покрыт льдом. Его назвали Землёй Александра I. Впоследствии оказалось, что это крупнейший остров Антарктики, его площадь составляет больше 43 тысяч квадратных километров.

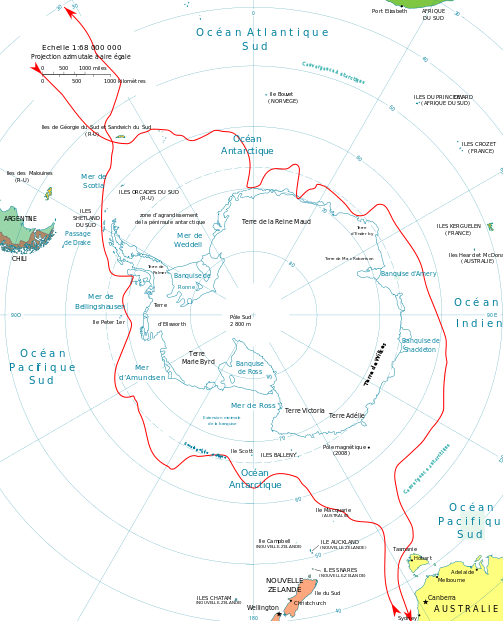

Земля Александра I отмечена на карте красным

Затем экспедиция добралась до Южных Шетландских островов (они были открыты чуть ранее британским моряком Смитом) и нанесла их на географические карты. Дальше корабли двинулись в северо-восточном направлении, и в результате была обнаружена очередная небольшая группка из трёх островков. Им придумали весьма поэтичное название — Три Брата, однако на нынешний момент эти острова называются иначе. Картографированные в ходе этого же плавания острова Михайлова, Шишкова, Мордвинова и Рожнова, также были впоследствии переименованы (в современной картографии эти географические объекты называют Корнуэлс, Кларенс, Элефант и Гиббс).

Путь шлюпов Беллинсгаузена и Лазарева на карте

Результаты путешествия длиною в два с лишним года

Под давлением обстоятельств и в связи с выполнением большинства поставленных задач, экспедиция от Шетландских островов двинулась на Рио, а оттуда — по Атлантическому океану к европейским берегам. «Восток» и «Мирный» возвратились в Россию пятого августа 1821-го года — их путешествие длилось ровно 751 сутки. Встречал экспедицию в Кронштадте сам правитель Александр I. Многие участники этого выдающегося плавания были поощрены наградами, новыми званиями и т.д.

Почтовая марка, посвящённая антарктической экспедиции 1820 года

Результаты путешествия Лазарева и Беллинсгаузена трудно переоценить. Заветный материк был обнаружен, а вместе с ним и ещё и 29 островков и островов. Шлюпы экспедиции фактически обошли вокруг всей Антарктиды. Кроме того, были собраны удивительные коллекции (этнографическая и естественно-научная), которые и сейчас находятся в Казанском университете, и сделаны отличные эскизы пейзажей Антарктики и живущих в тех местах животных. Первое опубликованный отчёт о путешествии, созданный непосредственными его участниками, составил два тома с атласом карт и прочих дополнительных материалов.

В дальнейшем, конечно, Антарктида подверглась широкому изучению со стороны специалистов различных стран. Сейчас Антарктида является нейтральной землёй, не принадлежащей никому. Здесь запрещено строительство объектов военного назначения, запрещён заход вооружённых и боевых судов. Все эти детали прописаны в договоре об Антарктике, подписанном в далёком 1959 году.

В восьмидесятые Антарктиду дополнительно признали безъядерной зоной. Такая формулировка предполагает жёсткий запрет на появление в антарктических холодных водах атомоходов, а на суше — атомных блоков. Сегодня участниками договора об Антарктике являются более 50 стран и ещё несколько десятков государств обладают статусом наблюдателей.

Источник

Беллинсгаузен, Фаддей Фаддеевич

| Годы жизни | 1778 — 1852 |

| Место рождения | о. Эзель, Лифляндская губерния |

| Гражданство | Российская империя |

Орден Владимира I ст., орден Белого орла, орден Святого Александра Невского с пожалованием через два года алмазных знаков к нему, орден Святого Георгия IV степени

Содержание

Биография

Детство

С раннего детства хотел связать свою жизнь с морем: «Я родился среди моря; как рыба не может жить без воды, так и я не могу жить без моря». В 1789 поступил в Кронштадтский морской кадетский корпус. Стал гардемарином и в 1796 совершил плавание к берегам Англии.

Служба до кругосветного плавания

В 1797 стал мичманом — получил свой первый офицерский чин. В 1803-1806 Беллинсгаузен служил , который вошел в состав экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, совершившей первое русское кругосветное плавание.

Способности Беллинсгаузена были замечены командиром Кронштадтского порта, рекомендовавшим его Крузенштерну, под руководством которого в 1803—1806гг., на корабле «Надежда», Беллинсгаузен совершил первое кругосветное плавание, составив почти все карты, вошедшие в «Атлас к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна».

В 1810-1819 командовал различными кораблями на Балтийском и Черном морях.

Кругосветное плавание. Открытие Антарктиды

При подготовке второго русского кругосветного плавания, организованного с одобрения императора Александра Первого, Крузенштерн рекомендовал сделать Беллинсгаузена её руководителем. Главная цель похода обозначалась морским министерством как чисто научная: «открытие в возможной близости Антарктического полюса» с целью «приобретения полнейших познаний о земном шаре».

Летом 1819 капитана 2-го ранга Фаддей Фаддеевича Беллинсгаузена назначили командиром парусного шлюпа «Восток» и начальником экспедиции для открытия шестого материка. Вторым шлюпом — «Мирный», командовал молодой ещё тогда лейтенант Лазарев Михаил .

Выйдя 4 июня 1819 из Кронштадта, экспедиция прибыла 2 ноября в Рио-де-Жанейро. Оттуда Беллинсгаузен сперва направился прямо на юг и, обогнув юго-западный берег острова Новая Георгия, открытого Куком, около 56° ю. ш. открыл 3 острова маркиза де Траверсе, осмотрел южные Сандвичевы острова, пошёл к востоку по 59° ю. ш. и два раза отправлялся далее на юг, насколько позволяли льды, достигнув 69° ю. ш.

В январе 1820 корабли экспедиции подошли к берегу Антарктиды и был исследован прибрежный ледяной шельф по пути на восток. Так был открыт новый континент, который Беллинсгаузен назвал “ледяным”. Открыли Антарктиду приблизившись к ней в точке 69° 21′ 28″ ю. ш. и 2° 14′ 50″ з. д. (район современного шельфового ледника), 2 февраля с кораблей во второй раз видели побережье. А семнадцатого и восемнадцатого февраля, экспедиция подошла к берегу почти вплотную.

После этого, в феврале и марте 1820, корабли разделились и отправились в Австралию (Порт-Джексон, сейчас это Сидней) по водной глади Индийского и Южного океанов (55° шир. и 9° долг.), ещё никем не посещённым. Из Австралии шлюпы экспедиции отправились в Тихий океан, где были открыты ряд островов и атоллов (Беллинсгаузена, Восток, Симонова, Михайлова, Суворова, Россиян и другие), другие посетили(Остров Великого Князя Александра), когда вернулись в Порт-Джексон.

В ноябре корабли экспедиции вновь пошли в южнополярные моря, посетив остров Маккуори под 54° ю. ш., к югу от Новой Зеландии. От него экспедиция отправилась прямо на юг, затем к востоку и три раза пересекла Полярный круг. 10 января 1821 под 70° ю. ш. и 75° з. д. мореплаватели наткнулись на сплошной лёд и вынуждены были отправиться на север, где были открыты между 68° и 69° ю. ш. остров Петра I и берег Александра I, после этого пришли к островам Новой Шотландии. В августе 1821, после 751-дневного похода экспедиция вернулась в Кронштадт.

Значение экспедиции

Плавание Беллинсгаузена по справедливости считается одним из самых важных и трудных, когда-либо совершенных. Ещё в 70-х годах XVIII века, знаменитый Кук первым достиг южнополярных морей и, встретив в нескольких местах сплошной лёд, заявил невозможным дальнейшее проникновение на юг. Ему поверили на слово, и сорок пять лет не было походов в южнополярные широты.

Беллингсгаузен сумел доказать ошибочность этого мнения и сделал очень много для исследования южнополярных стран посреди постоянных трудов и опасностей, на двух небольших шлюпах, не приспособленных для плавания во льдах.

Также, Беллинсгаузен пытался найти возможность прохода в реку Амур морских кораблей. Попытка была неудачной. Он не смог обнаружить фарватер в Амурском лимане. Кроме того из-за погоды не получилось развеять ошибочное мнение Лаперуза о том, что Сахалин является полуостровом.

Всего, за 751 день плавания экспедиции, были открыты 29 островов и 1 коралловый риф в Тихом и Атлантическом океанах. Было пройдено 92.000 км. С собой экспедиция привезла ценные ботанические, зоологические и этнографические коллекции.

После кругосветного плавания

По возвращении из плавания Беллинсгаузен был произведён в чин капитана 1-го ранга, через два месяца в чин капитан-командора и награждён «за беспорочную выслугу, в офицерских чинах, 18-ти шестимесячных морских кампаний» орденом Св. Георгия IV степени. В 1822-1825 годах командовал 15-м флотским экипажем, а затем был назначен генерал-цейхмейстером морской артиллерии и дежурным генералом Морского министерства. В 1825 году награждён орденом Св. Владимира II степени.

После восшествия на престол императора Николая I Беллингсгаузен был назначен членом комитета для образования флота и в 1826 году произведён в чин контр-адмирала.

В 1826-1827 году командовал отрядом судов в Средиземном море.

Командуя Гвардейским экипажем, Фаддей Фаддеевич участвовал в Русско-турецкой войне 1828—1829 и за отличие при взятии Мессеврии и Инады был награждён орденом Святой Анны I степени.

6 декабря 1830 года произведён в чин вице-адмирала и назначен начальником 2-й дивизии Балтийского флота. В 1834 году пожалован орденом Белого орла.

В 1839 году заслуженный моряк был назначен главным командиром Кронштадтского порта и военным генерал-губернатором Кронштадта. Ежегодно на время морской кампании Беллингсгаузен назначался командующим Балтийским флотом, за свои заслуги в 1840 году награждён орденом Св. Александра Невского с пожалованием через два года алмазных знаков к нему. В 1843 году произведён в чин адмирала и в 1846 году награждён орденом Св. Владимира I степени.

Умер в Кронштадте в возрасте 73 лет.

В 1870 г. ему воздвигли памятник в Кронштадте.

Личностные характеристики по воспоминаниям современников

Во время поисков лидера второй русской кругосветки Крузенштерн рекомендовал капитана 2-го ранга Беллинсгаузен следующими словами: «Наш флот, конечно, богат предприимчивыми и искусными офицерами, однако из всех оных, коих я знаю, не может никто, кроме Головнина, сравняться с Беллинсгаузеном.»

Влияние на потомков

Книга Беллинсгаузена: «Двукратные изыскания в южно-полярном океане и плавание вокруг света» (СПб., 1881) не потеряла актуальности до сих пор, хотя уже стала редкой.

Источник