Сельма Лагерлеф

Биография

Начало жизни Сельмы Лагерлёф можно изложить при помощи самого короткого в мире рассказа, принадлежащего перу Эрнеста Хемингуэя «Продаются детские башмачки, неношеные». Но писательница, как Феникс, восстала из пепла, преодолела немощь, одиночество и бедность. Произведения шведской гуманистки пережили время и продолжают учить доброте и оптимизму.

Детство и юность

Поздней осенью 1858 года в семье отставного поручика Эрика и преподавательницы Элизабет Лагерлёф родилась девочка, которая через 50 лет первой из женщин удостоилась Нобелевской премии по словесности. Малышка, получившая имя Сельма Оттилия, была «гадким утенком» – с рождения слабенькой, а с 3 лет – парализованной. Но, в отличие от персонажа Андерсена, девочку окружали заботой и лаской. На семейном фото 1872 года именно Сельму, а не здоровых дочек ласково обнимает отец.

Непростое детство будущей писательницы скрашивали живописная природа Южной Швеции, в которой находилось родовое гнездо Морбакка, предания и легенды. В окружении девочки оказались две чудесные рассказчицы – бабушка и тетушка Нана (Оттилиана), знавшие множество сказок.

Хотя старшая из родственниц скончалась, когда Сельме было всего 5 лет, образ пожилой сказительницы навсегда сохранился в сердце Лагерлёф. В зрелом возрасте писательница поблагодарила Максима Горького за мастерство, с которым литератор в повести «Детство» нарисовал портрет седовласой бабушки-сказочницы.

В 9 лет благодаря усилиям медиков, щедро финансируемых отцом, Сельма стала самостоятельно передвигаться, а в 18 – ходить, опираясь на трость. За годы болезни будущий нобелевский лауреат прочитала сотни книжек и уже в 7-летнем возрасте захотела стать писателем. Первыми произведениями девочки стали маленькие рассказы и пьесы.

В 23 года Сельма поступила в подготовительный колледж, в котором подвергалась насмешкам как хромоножка и переросток. После окончания педагогической семинарии, обучаясь в которой, девушка опубликовала несколько сонетов в феминистическом журнале, Сельма начала работать в женской гимназии, ночи посвящая литературному творчеству.

Ученицы были в восторге от необычной учительницы, умеющей увлекательно рассказывать о трудных понятиях, а начальство, сомневающееся в профессиональной пригодности молодой преподавательницы, донимало девушку проверками.

В конце 80-х годов 19 века в жизни Сельмы Лагерлёф произошли печальные события – смерть любимого отца и продажа Морбакки за долги. Но начинающая писательница не сдавалась и вопреки обстоятельствам продолжала работать над первым романом «Сага о Йёсте Берлинге».

И тут девушке улыбнулась удача: известная газета объявила конкурс на произведение, интересное для читателей, в котором победила сага Лагерлёф. Гонорар за книгу и пожалованная королем стипендия позволили писательнице расстаться с преподаванием, сосредоточившись на литературном труде, и съездить на Святую землю и Апеннинский полуостров.

Книги

Успех произведений Лагерлёф во многом обусловлен усталостью от критического реализма читателей конца 19 века. Писательница возродила в шведской литературе традиции романтизма, умело использовала в творчестве фольклорные мотивы. Жизнь крестьян с радостями и горестями изображалась с теплотой и достоверностью. Сквозной темой книг Лагерлёф являются горечь потери родного очага и радость от его возвращения.

Роман «Иерусалим» с сочувствием рассказывает о шведских фермерах, под влиянием секты переселившихся на берега реки Иордан, чтобы умереть на Святой земле. «Император Португалии» повествует о бедняке, считающем себя монархом и находящем спасение в любви к блудной дочери.

Самым крупным произведением Лагерлёф является сага о роде Лёвеншёльдов, в которой события семейной хроники обусловлены пророчествами и проклятиями. Многие книги писательницы носят автобиографический характер – таковы «Сказка о сказке и другие сказки», «Морбакка», «Мемуары ребенка», «Дневник».

Самое известное произведение Сельмы Лагерлёф — «Путешествие Нильса с дикими гусями», написанное в качестве занимательного учебника по географии для шведских школьников. На создание книги писательницу мотивировало задание Союза народных учителей, а вдохновили сказки Редьярда Киплинга и голландская повесть «Серебряные коньки».

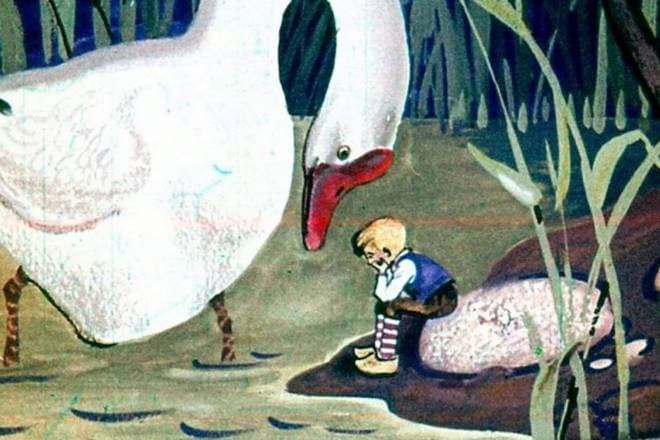

Шалунишка Нильс в результате волшебства уменьшается в размерах и на спине прибившегося к дикой стае гуся Мартина облетает всю Скандинавию. В ходе путешествия герой совершенствуется и из капризного озорника превращается в доброго и ответственного мальчика, ценящего семью и традиции, уважающего природу и историю родной страны. Черты писательницы отражены в образе хромоногой мудрой гусыни Акки Кнебекайзе.

Приключения Нильса хорошо знают в России. С 1912 по 2016 годы выпущено 5 переводов книги, наиболее известная из которых – версия Людмилы Брауде. В советской интерпретации домовой превратился в гнома, исчезли религиозные мотивы и самые кровавые сцены. В 1950 году по мотивам произведения в СССР сняли мультфильм «Заколдованный мальчик».

В 1909 году Лагерлёф удостоилась Нобелевской премии, благодаря которой сумела выкупить Морбакку.

Личная жизнь

Сельма Лагерлёф была верующим человеком. Судьба Спасителя неоднократно вдохновляла литератора на создание произведений, наиболее известные из которых: «Святая ночь», «Чудеса Антихриста», «Роза Христа», «Легенды о Христе». Уважение писательницы к Иисусу основывалась не на боязни, а на любви.

Среди увлечений Сельмы, помимо книг и творчества, можно назвать садоводство – в возвращенное с большими усилиями поместье славилось цветами, выращенными писательницей. Цитаты Лагерлёф свидетельствуют об оптимизме женщины.

Личная жизнь литератора долго была тайной. Когда архивы нобелевского лауреата рассекретились, выяснилось, что создательницу Нильса связывали продолжительные любовные отношения с двумя дамами – писательницей Софи Элькан и феминисткой Вальборг Оландер.

Неизвестно, являлась ли Лагерлёф лесбиянкой от природы, или к необычной ориентации Сельму подтолкнули невозможность вследствие хромоты найти мужа и превращение в ходе борьбы за Морбакку в «главного мужчину в семье».

Смерть

Сельма Лагерлёф, вопреки болезням, преследовавшим в детстве, прожила длинную жизнь, скончавшись в родовом имении в 81 год. Причиной смерти стал перитонит.

В честь нобелевского лауреата названы улицы в Гамбурге и Иерусалиме, присуждается ежегодная шведская премия за лучшее произведение для детей.

Писательнице и ее литературному сыну установлены памятники: Сельме – в городке Фалун, а Нильсу – в Карлскруне, в котором происходили многие события знаменитой книги, и в Токио. Список экранизаций произведений Лагерлёф включает 39 наименований. В 2008 году биографию писательницы экранизировали – вышел шведский сериал «Selma».

Интересные факты

- В 1912 году писательница гостила в Санкт-Петербурге в семье Альфреда Нобеля;

- Сельма – автор сценария фильма «Возница», выпущенного в Швеции в 1920 году;

- В 1938 году писательница сыграла в кино саму себя;

- В нацистской Германии ценили Лагерлёф за романтизм и опору на арийские легенды, называя «нордической поэтессой». Это помогало шведской гуманистке спасать от фашистских преследований лиц, неугодных гитлеровскому режиму – в частности, будущего нобелевского лауреата, писательницу Нелли Закс;

- В 1937 году в Советском Союзе Сельму включили в список «антифашистских писателей мира», но, когда СССР стал расширять территорию на Карельском перешейке, Лагерлёф отдала золотую медаль в фонд помощи финскому народу, противостоящему агрессии южного соседа.

Цитаты

«Самая мягкая постель не приносит отдохновения тому, кому не спится от горя»

«Людям не всегда нужны советы. Иногда им нужна рука, которая поддержит, ухо, которое выслушает, и сердце, которое поймет»

«Пока можно читать занимательные книги, ни мне, ни кому-либо незачем быть несчастными»

«…Ощущение горя и радости зависит в сущности от самого человека, от того, как он смотрит на вещи».

Источник

Познавательный ресурс о культуре, науке и искусстве

Кур.С.Ив. ом

Сайт Курия Сергея Ивановича

Сказочный путеводитель по Швеции («Чудесное путешествие Нильса с гусями» С. Лагерлёф)

Автор статьи: Сергей Курий

Рубрика «Культовые Сказки»

С малышом-коротышом Нильсом Хольгерссоном и его гусиной эскадрильей мне пришлось знакомиться целых три раза. В смысле — знакомиться заново. Первым знакомством, безусловно, был замечательный советский мультфильм 1955 года «Заколдованный мальчик».

Следующим на очереди был перевод сказки, а точнее — не перевод, а вольный пересказ, сделанный З. Задунайской и А. Любарской. О том, насколько он вольный, я узнал, уже будучи взрослым, когда мне в руки, наконец-то, попала полная версия книги в переводе Л. Брауде. Сразу же возник вопрос: а много ли у нас найдётся детей, способных осилить эту версию, где на каждом шагу приходиться продираться сквозь подробные описания шведских провинций, местных реалий и природных зарисовок? Почему любимая сказка шведской детворы оказывается столь тяжеловесной для детворы нашей? Причины этого напрямую связаны с историей создания книги…

Учительница становится писательницей

Мечта стать писательницей преследовала шведскую девочку Сельму Оттилию Лувису Лагерлёф (р. 20.11.1858) с семи лет. Развитию её буйного воображения способствовали обстоятельства не самого приятного характера. С 3-х лет Сельму парализовало, и, прикованная к постели, девочка могла часами слушала сказки, которые рассказывала её любимая бабушка.

А затем в жизни Сельмы произошло событие, вполне сравнимое со сказочным. В девятилетнем возрасте её отправляют на лечение в Стокгольм. И столичным врачам удаётся сделать невозможное — девочка вновь стала ходить, хотя и до конца жизни хромала.

Писательство, как известно, дело ненадёжное, поэтому Сельма окончила педагогическое училище и стала работать в школе для девочек в г. Ландскруна. В 1885 году её вновь настигло горе – да не одно, а целых два. Умер, горячо любимый, отец, а родовое имение рода Лагерлёф – Морбакка – тут же продали за долги.

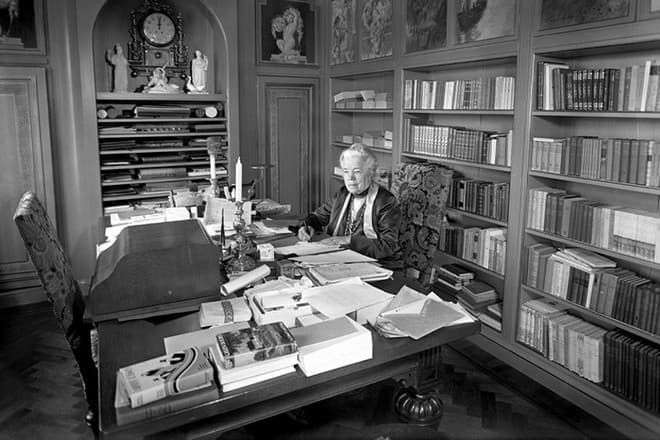

Сельма Лагерлёф родилась 20 ноября 1858 г. На этом фото её 23 года.

Как ни странно, поправить финансовое благосостояние учительнице помогла именно детская мечта. В 1891 году она участвует в литературном конкурсе и пишет роман «Сага о Йёсте Берлиге». Романтическое произведение прозвучало так свежо на фоне господства реалистического стиля, что «Сага» быстро снискала любовь читателей и восторженные похвалы критиков. Уже спустя пять лет Сельма почувствовала себя достаточно состоятельной, чтобы бросить учительское ремесло и полностью отдаться творчеству. Однако, её терзали и сомнения.

Сельма Лагерлёф:

«Я слишком быстро двинулась вперед. Не знаю, сумею ли сохранить свое место в литературе, не говоря уж о том, чтобы пойти дальше».

Однако настоящий триумф писательницы был ещё впереди…

Учебник становится сказкой

«…вдруг мальчику явственно представилась его школа. …он,

Нильс, стоит у географической карты и должен отвечать

на какие-то вопросы о Блекинге. Время идет, а он молчит.

Лицо учителя мрачнеет. Он хотел бы почему-то, чтоб

ученики знали географию лучше всех других предметов».

(С. Лагерлёф «Удивительное путешествие Нильса…»)

В начале ХХ века руководитель Всеобщего союза учителей народных школ – Альфред Далин — инициировал смелый педагогический эксперимент. Он подумал: а что если создать школьные учебники не в привычном сухом стиле, а похожими на увлекательные литературные произведения?

По замыслу каждый учебник должны были писать два человека: собственно писатель и специалист по предмету. Неудивительно, что среди первых претендентов, способных воплотить эту нелёгкую идею, была Сельма Лагерлёф. Она была и учительницей, и писательницей в одном флаконе, поэтому сразу отказалась от соавторов.

Сельма Лагерлеф:

«Уж если я берусь за какую-то работу, то должна ощущать и всю меру ответственности за нее.

…Мысленно я задавала самой себе вопрос: что должен в первую очередь знать ребенок, о чем должен иметь свежее, живое представление? И ответ, само собою разумеется, напрашивался: первое, что должны узнать малыши, – это их собственная страна».

Одним словом, писательница взялась за учебник по шведской географии. Впрочем, от посторонней помощи она не отказалась. Тот же Альфред Далин разослал по разным уголкам Швеции опросные листы с целью получить интересный местный материал по этнографии м фольклору. Работа над книгой началась в 1904 году, и поначалу продвигалась тяжело.

Из писем Лагерлёф — Далину:

«До сих пор работа над учебником убедила меня, пожалуй, лишь в том, как мало мы знаем о нашей стране; правда, быть может, мне следовало бы сказать: как мало знаю о ней я. Читаю что придется по геологии, зоологии, ботанике, истории! Все науки так немыслимо шагнули вперед с тех пор, как я окончила школу!

…я буду думать о форме книги, которая действенней всего помогла бы вложить премудрость о нашей стране в эти маленькие головки. Возможно, старые предания помогут нам…».

Материал накапливался, но Сельма не хотела, чтобы книга предстала в виде разрозненных фрагментов. Ей нужна была связующая сюжетная линия, на которую, как на нить, можно было бы нанизывать географические сведения и местные легенды. В поисках вдохновения писательница лично совершает поездку по Швеции – посещает провинции Смоланд, Блёкинг, Норрланд и даже спускается в шахту Фалунского рудника.

В своём турне она не могла проехать мимо прекрасной провинции Вёрмланд, где располагалась её родная и потерянная Морбакка.

Сельма Лагерлёф:

«Что-то есть необыкновенное в воздухе Морбакки. Здесь рождается энергия, но она пропадает, стоит выйти в большой мир. А в Морбакке она лежит, как поле под паром».

Если верить самой писательнице, именно во время посещения Морбакки её настигло озарение. Внезапно, ей показалось, что она видит крохотного мальчонку, которого пытается схватить сова. Позже эта «история» прямиком попадёт прямо в сказку вместе с самой Лагерлёф.

Рис. — В. Куприянов.

Сельма Лагерлёф «Удивительное путешествие Нильса…»:

«Сначала женщина от изумления не могла двинуться с места. Но малыш кричал все жалобней и жалобней; тогда она поспешила вмешаться и разняла сражавшихся. Сова взлетела на дерево, а малыш остался на дорожке, даже не пытаясь спрятаться или убежать.

…- Показать тебе, где переночевать? А ты разве не здешний?

— Ага, вы думали, я из малого народца, — сказал коротыш. — Но я такой же человек, как и вы, хоть меня и заколдовал домовой!».

Второй отправной точкой сюжета стало реальное воспоминание об удивительном случае, произошедшем в Морбакке её детства. Однажды белый домашний гусь сбежал из усадьбы Лагерлёф вместе со стаей диких гусей, а спустя время вернулся… с гусыней и выводком гусят!

Кадр из м-ф «Заколдованный мальчик» (1955).

И, наконец, последнее – решающее – влияние на сюжет сказки оказали произведения Киплинга с его говорящими животными.

Из письма Лагерлёф — Далину:

«Среди всех моих исканий и попыток сделать описания холмов и болот, берегов и гор привлекательными для девятилетних детей мне пришли в голову анималистские книги английского писателя Киплинга. …именно его пример соблазнил меня попытаться, поместив животных в какой-то ландшафт, оживить его».

Так родилась долгожданная центральная сюжетная нить. Мальчишка, превращённый домовым в лилипутика, совершает на спине домашнего гуся Мортена головокружительное путешествие с дикой гусиной стаей через всю Швецию. Он наблюдает разные провинции, города, сёла, заводы, знакомиться с местными жителями и их обычаями, слушает легенды и истории. И при этом, конечно, сам постоянно переживает опасные и увлекательные приключения.

Карта маршрута Нильса 1947 г. в мемориальном музее в Морбакке:/

Однако путешествие Нильса – не просто авантюра. Во время испытаний вредный и даже жестокий мальчик учиться любить, сопереживать, помогать другим и прощать. Он уже не может подставить другого человека, даже ради того, чтобы снять с себя заклятие. А в конце книги Нильс помогает освободиться из плена извечному врагу гусиной стаи – лису Смирре. Недаром в одной из анкет на вопрос «Ваша излюбленная добродетель?» христианка Лагерлёф ответила: «Милосердие».

Рис. — Б.Диодоров.

Писательницу интересуют не только люди. Огромное количество страниц книги посвящено природе Швеции. Здесь разговаривают не только животные, но даже реки, скалы и лес. Сельма одной из первых заставила людей задуматься об экологии, о сохранении естественной среды от посягательств человека.

Сельма Лагерлёф «Удивительное путешествие Нильса…»:

«- Если ты научился у нас чему-нибудь хорошему, Малыш-Коротыш, то ты, может, и не считаешь, что всем на земле должны владеть люди, — повела речь гусыня-предводительница. — Подумай, у вас, людей, такие большие угодья, столько земли! Неужто вы не можете оставить несколько голых шхер, несколько обмелевших озер, болотных трясин, несколько безлюдных скал и отдаленных лесов нам, чтобы мы, бедные птицы и звери, жили там в мире и в покое!».

Рис. — В. Куприянов.

24 ноября 1906 года первый том «Удивительного путешествия Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции» появился на прилавках магазинов. Через год подоспел и второй. В стране как раз проходила реформа правописания, и книга стала одним из первых произведений напечатанных по новым правилам лексики.

Сразу скажу, что сказка вызвала восторг далеко не у всех шведских критиков. Многие из тех, кто смотрели на произведение с учебно-педагогической точки зрения, обвиняли писательницу в географических и биологических неточностях, укоряли в том, что провинция Смоланд изображена слишком убогой, а провинция Голланд и вовсе только упомянута. В этом было зерно истины – для полноценного школьного учебника «Нильс» не очень-то годился. Скорее, это было замечательное пособие для дополнительного чтения.

Рис. John Bauer из издания 1906 г.

Однако большинство шведских читателей не стали заморачиваться по поводу научных тонкостей и полюбили книгу всем сердцем. Шведский поэт Карл Снойльский восторженно писал, что эта сказка вселила «жизнь и краски в сухой пустынный песок школьного урока». Ему вторил шведский исследователь Нильс Афцелиус: «Вместо того чтобы написать справочник для студентов университета, она подарила детям стимул к познанию».

Сельма Лагерлеф:

«Думаю и надеюсь, что сказки заставят ребенка заинтересоваться истинным положением вещей. …Пока детям весело читать эту книгу, она будет побеждать».

После «Нильса» слава Сельмы Лагерлёф приобретает сначала национальный, а потом и всемирный размах. В 1909 году писательница становится первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии по литературе, которую ей вручили, как «как дань высокому идеализму, яркому воображению и духовному проникновению, которые отличают все её произведения». В 1914 году Лагерлёф снова становится первой — первой женщиной-членом Шведской Академии.

Сельма Лагерлёф в 1906 г.

Получив премию, Сельма тут же выкупает своё родное имение Морбакку, где и живёт до конца своих дней (она умерла 16 марта 1940 г.). После смерти писательницы Морбакка превращается в музей, Нильс верхом на гусе становится одним из неофициальных символов Швеции, а в 1991 году портреты писательницы и её героев украсили банкноту номиналом 20 шведских крон.

Нильс становится русским

«…в Швеции, в 1969 году, мне захотелось перевести книгу Сельмы

Лагерлёф о Нильсе Хольгерссоне. Однако это оказалось совсем

непросто и потребовалось почти 7 лет упорного труда.

Пришлось, как и самой писательнице, изучать географию,

геологию и фольклор Швеции, зоологию и ботанику».

(Л. Брауде, из предисловия к переводу «Нильса» 1982 г.)

Нильс «разлетелся» по всему свету. Заглянул он и в Советский Союз. Интересно, что в нашей культуре существует, как минимум, три «Нильса», и все они – очень разные.

Хотя первый русский перевод сказки был сделан Людмилой Хавкиной ещё в 1908 году, он вышел не очень удачным и успеха среди читателей он не снискал. По-настоящему, «Нильс» стал для нас своим лишь в советскую эпоху. При этом отношение к самой Лагерлёф в СССР какое-то время было неоднозначным. С одной стороны, писательница была сознательной антифашисткой. Буквально перед смертью она успела помочь, преследуемой режимом, поэтессе Нелли Закс эмигрировать из Германии в Швецию. С другой стороны, во время Советско-Финской войны Лагерлёф сочувствовала финнам и даже пожертвовала в помощь Финляндии свою Нобелевскую медаль.

Портрет Сельмы Лагерлёф кисти Карла Ларссона. 1908 г.

Тем не менее, это не помешало З. Задунайской и А. Любарской выпустить в 1940 году свою версию сказки под названием «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Правда, с оригиналом переводчицы обошлись очень вольно.

Объём книги ужали в 6 раз – вместо 55 глав осталось лишь 17. Сокращение шло за счёт выбраковки большинства географических описаний и этнографических подробностей. Исчезли и многие побочные легенды и истории, которые Лагерлёф старательно нанизывала на основную нить сюжета.

В результате, изменился сам дух сказки. Из неё исчезла лирика, исчезло личное отношение писательницы к происходящему. Пейзаж, написанный акварелью, превратился в яркие картинки. Остался только центральный авантюрный сюжет – и тот, изрядно сокращённый и переписанный.

Первое издание пересказа З. Задунайской и А. Любарской.

Зато такой «Нильс» тут же обрёл огромную популярность, и до сих пор входит у нас в число самых любимых детских книг.

Популярность пересказа привела к тому, что в 1955 году на студии «Союзмультфильм» Владимир Полковников и Александра Снежно-Блоцкая снимают м-ф «Заколдованный мальчик», благодаря которому о Нильсе узнали уже миллионы.

Я до сих пор помню и вереницу крыс, шагающую вслед за дудочкой Нильса, и тяжёлую поступь статуи короля, приводившую меня в ужас (о пушкинском «Медном всаднике» и «Каменном госте» я тогда ещё не знал). И, конечно же, в наш лексикон тут же вошло восклицание: «Ты ещё крепкий старик, Розенбом!».

Стоит ли говорить, что сюжет мультфильма был ещё больше сокращён и изменён (достаточно вспомнить титры «И в Лапландии ничего особенного тоже не произошло»). Повольничали аниматоры и над образами героев. Так, предводительнице крыс художники придали черты и повадки Гитлера, а статуи короля и Розенбома приобрели внешнее сходство с, озвучивающими их, актёрами — Алексеем Коноваловым и Георгием Вициным.

Речь предводительницы крыс из м-ф:

«Мои смелые воины! Я привела вас сюда, и поведу вас дальше! Мы овладели подвалом Глиммингенского замка, овладели зерном, которого нам хватит на всю жизнь! Но этого мало! Весь замок должен принадлежать нам. А главное – мы растерзаем летучих мышей – этих жалких изменников, у которых хватает наглости называться мышами!»

В 1958 году в СССР уже устроили целый вечер, посвящённый 100-летнему юбилею писательницы. А вот полного перевода её сказки пришлось ждать долго.

Он вышел лишь в 1982 году стараниями специалистки по скандинавской литературе и поборницы адекватных переводов – Лидии Брауде. Естественно, с комментариями. Оказалось, что в оригинале сказка о Нильсе совсем-совсем другая — не столь динамичная и весёлая, напоминающая дерево с многочисленными ответвлениями и множеством табличек с малознакомыми названиями – университетский городок Упсала, провинция Сконе, остров Готланд, Ботанический сад Карла Линнея и т.д. Мы узнаём, что гуся зовут не Мартин, а Мортен, а имя гусыни-предводительницы – Кебнекайсе – является названием высочайшей горной вершины Швеции.

Издание 1982 г. в пер. Л. Брауде.

Естественно, полный перевод крайне важен для понимания того, что хотела донести до читателя Лагерлёф. Вот только боюсь, что, несмотря на дополнительное количество интересных легенд и приключений, наш ребёнок вряд ли осилит всю эту шведскую этнографию. В отличие от шведских детей, она ему не близка и соответственно малоинтересна.

Чтобы лучше понять отличия между версиями «Нильса», возьмём несколько сцен, которые присутствуют и в оригинале, и в пересказе, и в мультфильме.

1) ЗАВЯЗКА

В оригинале родители Нильса идут в церковь, а мальчишку заставляют читать воскресную проповедь. В пересказе 1940 года все религиозные атрибуты исчезли – родители идут на ярмарку, а Нильс учит обычные уроки.

Домовой, заколдовавший мальчика, в пересказе становится, более привычным, гномом. Если в книгах, он уменьшает Нильса самовольно, наказывая того за жадность, то в м-ф Нильс сам допускает оплошность, заявляя, что желает стать таким, как гном. Конечно, мальчик имел в виду магические способности, но гном исполнил его пожелание по-своему.

Кадр из м-ф «Заколдованный мальчик» (1955).

2) ИЗГНАНИЕ КРЫС

Думаю, ни для кого не секрет, что изгнание крыс из Глиммингенского замка с помощью волшебной дудочки – это вариация на тему немецкой легенды о Гаммельнском крысолове, который избавил город Гаммельн от крыс, а когда ему отказались платить, то увёл из города и всех Гаммельнских детей.

Кадры из м-ф «Заколдованный мальчик» (1955).

В отличие от волшебной дудочки замок Глимменгхеус – не плод фантазии. Это неказистое мрачное строение с толстыми стенами поначалу принадлежало датчанам, а потом было отвоёвано шведами — вместе со всей провинцией Сконе, откуда и был родом Нильс.

Реальный замок Глимменгхеус.

В пересказе и м-ф история с дудочкой выглядит просто и ясно: крысы – зло, и мальчик топит их в озере. В оригинале же действуют два вида крыс: чёрные (старожилы замка) и серые (пришлые захватчики). Поэтому, по сути, Нильс выступает на стороне одних крыс против вторых. Его цель – не убить серых крыс, а увести их из замка подальше, чтобы чёрные крысы успели вернуться и защитить своё пристанище. К слову, серые крысы действительно пришли в Европу из Азии лишь в Средние века и изрядно потеснили, господствовавшую до этого, чёрную разновидность.

3) ДВЕ СТАТУИ

Портовый город, где Нильс встречался с двумя ожившими статуями, называется Карлскруна (швед. «Корона Карла»). Его основал великий шведский король Карл XI ещё в 1680 году с целью основания здесь военно-морской базы. Понятно, что в городе стоит статуя Карла — именно её так необдуманно дразнит Нильс.

Второй персонаж – деревянная статуя Старика Русенбума (Розенбома) – тоже не выдумана писательницей. Она изображает собой старого боцмана и действительно стоит у Адмиральской церкви (самой старой деревянной церкви в Швеции). Правда, старую статую в виду износа (дерево всё-таки) спустя время заменили на новую. В шапке Розенбома прорезано отверстие для монеток, и статуя играет роль своеобразной кружки для подаяний. В м-ф церковь не упоминается, и боцман стоит у трактира.

Реальные памятники Карлу и Розенбому в Карлскруне.

А вот конец истории сильно разнится во всех трёх версиях. В оригинале статуи просто исчезают с первыми лучами солнца. В пересказе бронзовый король тоже исчез, но перед этим успел в ярости разбить своей тростью статую Розенбома (советским детям решили лишний раз напомнить о жестокости монархов). Однако в м-ф Розенбома пощадили, а король сбежал потому, что ровно в три часа должен вернуться на свой пьедестал.

Розенбом и король из мультфильма 1955 г.

4) РАЗВЯЗКА

Не менее разнообразной вышел и пересказ истории со снятием заклятия. В оригинале Нильс узнаёт, что снять его можно, если кто-то другой захочет стать таким же маленьким, как он. Однако мальчик не захочет воспользоваться этим способом (путём обмана ловя людей на слове), и заклятие в конце книги спадает само по себе – как награда за добрые дела.

В пересказе 1940 г. Нильс всё-таки применяет заклинание по отношению к гусёнку, который не хочет становиться взрослым (почему-то переводчицы решили, что оставить гуся маленьким – не такое уж зло).

В м-ф всё приведено к более традиционным сказочным мотивам. Гном ставит Нильсу несколько условий – «когда замок спасёт дудочка, когда король снимет шляпу». Ну, а последнее условие на самом деле оказывается испытанием – сможет ли мальчик ради своего спасения пожертвовать жизнью Мартина? Нильс делает правильный моральный выбор, и именно за жертву во имя друга гном освобождает его от заклятия.

Памятник Нильсу в Карлскруне.

Как видите, у каждого из трёх русских обличий Нильса есть свои достоинства и недостатки. Конечно, дети ещё долго будут любить м-ф и пересказ. А вот полный перевод будет интересен людям постарше – особенно тем, кто интересуется Швецией, её историей и фольклором. Возможно, со временем кто-то из переводчиков осмелиться на ещё один пересказ, который упростит для нашего читателя географическую составляющую, но при этом не сильно исказит сюжет, оставит многие интересные истории и сохранит лирический дух сказки великой шведской писательницы.

Автор: Сергей Курий

март 2014 г.

Источник