«Ни страны, ни погоста…»

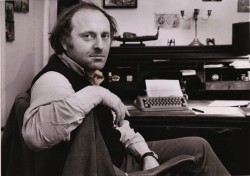

Лауреат Нобелевской премии по литературе родился 75 лет назад, 24 мая 1940 года в Ленинграде.

…Вечер 27 января 1996 года Бродский проводил в своем доме в Нью-Йорке. Пожелав жене спокойной ночи, поэт сказал, что ему нужно еще поработать, и поднялся к себе в кабинет. Утром там, на полу, его и обнаружила жена. Врачи констатировали инфаркт. Похоронили его на следующий день — в склепе на кладбище при храме Св. Троицы на берегу Гудзона. Хотя в своих стихах сам он высказывал такое пожелание:

Ни страны, ни погоста

Не хочу выбирать

На Васильевский остров

Я приду умирать…

Воля поэта вполне могла быть исполнена после его смерти. Но предложение депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой — похоронить поэта в Санкт-Петербурге на Васильевском острове, где есть старинное Смоленское кладбище — было отвергнуто его близкими.

Поэт и переводчик Илья Кутик рассказал, будто за две недели до своей смерти Бродский купил себе место в часовне на нью-йоркском кладбище и составил завещание. Однако это не подтверждается другими источниками.

По словам вдовы Бродского, итальянки Марии Соццани, идею о похоронах в Венеции высказал один из его друзей. «Это город, который, не считая Санкт-Петербурга, Иосиф любил больше всего, – сказала она. — Кроме того, рассуждая эгоистически, Италия — моя страна, поэтому было лучше, чтобы мой муж там и был похоронен».

В 1997 году на кладбище Сан-Микеле в Венеции Иосифа Бродского похоронили во второй раз. Устроить могилу между могилами Стравинского и Дягилева, как планировалось, оказалось невозможно: Бродский не был православным. Отказало в погребении и католическое духовенство. В результате решили похоронить тело в протестантской части кладбища.

…Его отец, вернувшись с войны, работал фотографом и журналистом-газетчиком. Мать была бухгалтером. В 1942 году, после страшной блокадной зимы, мать, вместе с Иосифом, уехала в эвакуацию в Череповец, вернулись они в Ленинград в 1944-м. В 1947 году Иосиф пошел в школу, но так ее и не закончил. Учился не просто плохо, а очень плохо. Получал «двойки», а в седьмом классе остался на второй год. Потом вообще бросил учебу и пошел работать учеником фрезеровщика на завод «Арсенал».

Безуспешно пытался поступить в школу подводников, а затем вдруг загорелся идеей стать врачом. Но, поработав месяц помощником прозектора в морге при областной больнице, отказался от медицинской карьеры. Бродский трудился также истопником в котельной, матросом на маяке, рабочим в геологических экспедициях в Сибири.

Шагом ухожу навсегда.

Пахнет новенькая спецовка

Ветром свободы, огнем труда.

В это время Бродский много читал, в первую очередь, поэзию, стал изучать английский и польский языки, а также начал писать стихи. И 14 февраля 1960 года состоялось его первое крупное публичное выступление на «турнире поэтов» в ленинградском Дворце культуры имени А.М. Горького.

В декабре 1960 года он, со своим близким приятелем, летчиком Олегом Шахматовым, поехал в Самарканд. Там они стали обсуждать план побега за границу на угнанном самолете внутренней линии, который предстояло посадить на американской военной базе в Афганистане.

Бродский должен был оглушить пилота ударом по голове, после чего Шахматов занял бы его место за штурвалом. Но до дела не дошло. Потом он рассказывал: накануне он расколол грецкий орех, увидел две его половинки, похожие на полушария человеческого мозга, и понял, что никогда не сможет ударить человека по голове.

Вскоре Шахматов был арестован за незаконное хранение оружия. На следствии, рассчитывая на снисхождение, он рассказал о якобы существовавшей в Ленинграде «подпольной антисоветской группе», назвал имена, в том числе и Бродского. Поэта арестовали, но, продержав два дня, выпустили, поскольку ничего противозаконного он не совершил.

Постепенно Бродский становится известным в среде ленинградских поэтов. В августе 1961 года в Комарове его познакомили с Анной Ахматовой. Первым опубликованным стихотворением Бродского стала «Баллада о маленьком буксире», напечатанная в сокращенном виде в детском журнале «Костер» в 1962 году.

Статья «Окололитературный трутень» появилась 29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград». Ее авторы клеймили Бродского за «паразитический образ жизни». Затем та же газета опубликовала подборку писем читателей с требованиями наказать «тунеядца Бродского», и 13 января 1964 года его арестовали. Протокол судебного заседания потом распространили в «самиздате» и переправили на Запад, где его опубликовали. Особенно широко цитировался следующий эпизод:

Судья: А вообще, какая ваша специальность?

Бродский: Поэт, поэт-переводчик.

Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский: Никто. А кто причислил меня к роду человеческому?

Судья: А вы учились этому?

Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят… Где учат…

Бродский: Я не думал… Я не думал, что это дается образованием.

Бродский: Я думаю, это… от Бога…

В итоге Бродский был приговорен к пяти годам принудительного труда и сослан в Коношский район Архангельской области, где поселился в деревне Норенская. Позже поэт назовет это время, как это ни странно, самым счастливым в своей жизни. В ссылке Бродский изучал английскую поэзию.

Сторонники поэта, а также некоторые видные деятели культуры, в том числе Шостакович, Твардовский, Паустовский и другие писали письма в защиту Бродского в партийные и судебные инстанции. В сентябре 1965 года, под давлением общественности, в частности, после обращения к советскому правительству Жан-Поля Сартра и ряда других зарубежных писателей, срок ссылки был сокращен и Бродский вернулся в Ленинград. Знаменитым во всем мире он поначалу стал вовсе не благодаря своим стихам, а приговору. Неслучайно мудрая Анна Ахматова, узнав о суде, сказала: «Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он нарочно кого-то нанял».

Бродский противился навязываемому ему — особенно западными средствами массовой информации — образу диссидента, борца с советской властью.

У него практически не было политических стихотворений, он не показывал в своих стихах власти «фигу в кармане», как это порой делал Евгений Евтушенко. Мало того, у него были стихи, которые хотя и не соответствовали тогдашним стандартам, но диссидентскими вообще никак не назовешь.

Он не любил рассказывать о перенесенных в ссылке лишениях, не старался прослыть «жертвой режима». Бродский делал заявления вроде: «Мне повезло во всех отношениях. Другим людям доставалось гораздо больше, приходилось гораздо тяжелее, чем мне». Он вообще не занимался политикой, а писал стихи. Только услышав о том, что Е. Евтушенко высказывается против колхозов, Бродский с возмущением заявил: «Если Евтушенко против, то я – за».

В конце 1965 года он сдал в Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» рукопись своей книги «Зимняя почта (стихи 1962—1965)». Ее автору возвратили, пришлось заниматься переводами, также стихи его появлялись в «самиздате». Он стал популярным у иностранных журналистов и славистов, приезжавших в СССР. В результате его стали издавать на Западе, присылать приглашения…

В ОВИР Бродского вызвали 10 мая 1972 года, а уже 4 июня, лишенный советского гражданства, поэт вылетел из Ленинграда в Вену. Так, закончив всего 7 классов средней школы, поэт стал работать в университетах — он сменил их несколько, в США и Англии — преподавая историю русской литературы, поэзию, теорию стиха, выступая с лекциями и чтением стихов на международных литературных фестивалях и форумах.

Если в СССР он скрывал свои убеждения, то, оказавшись потом на Западе, уже этого не делал. Американский литературовед-славист Эллендея Проффер Тисли так писала о нем в своей книге: «Бродский был непримиримым врагом коммунизма и стопроцентным сторонником всего западного». Признает она и тот факт, что у поэта был очень непростой характер: «Иосиф Бродский был самым лучшим из людей, и самым худшим. Он не был образцом справедливости и терпимости. Он мог быть таким милым, что через день начинаешь без него скучать; мог быть таким высокомерным и противным, что хотелось, чтобы под ним разверзлась клоака и унесла его».

Родители Бродского несколько раз подавали заявление с просьбой разрешить им повидать сына, но каждый раз получали отказ. Когда они умерли, поэту не позволили приехать на их похороны. В 1977 году Бродский принял американское гражданство. В 1990 году женился на Марии Соццани, итальянской аристократке, русской по материнской линии.

В 1987 году Бродский был награжден Нобелевской премией по литературе «за всеохватное авторство, исполненное ясности мысли и поэтической глубины». Он стал одним из самых молодых лауреатов премии за все годы ее присуждения.

Многие считают, что Бродский, как и Борис Пастернак, получили премию по политическим мотивам. Об этом же говорили, когда ее присудили развалившему СССР Михаилу Горбачеву. Получил Нобеля Александр Солженицын, а вот Лев Толстой отказался от получения премии, памятуя о том, на какие средства она создана. Отец Альфреда Нобеля нажил свое состояние в России на бакинских нефтяных промыслах, а он сам – на изобретении динамита, за что его называли «торговцем смертью».

Не все писатели, даже либеральные собратья по перу, одобрили присуждение премии. Василий Аксенов, например, писал, что Бродский – «вполне середняковский писатель, которому когда-то повезло, как американцы говорят, оказаться «в верное время в верном месте».

После начала «перестройки» произведения Бродского стали, наконец, широко публиковать и в России. В 1995 году поэту было присвоено звание почетного гражданина Санкт-Петербурга, мэр Анатолий Собчак настойчиво приглашал его вернуться. Но он откладывал приезд.

Прожив многие годы за границей, Бродский стал говорить о себе так: «Я — еврей, русский поэт и американский гражданин».

Источник

☝️Ни страны, ни погоста

В 1972 году под давлением властей СССР Иосиф Бродский вынужден был эмигрировать в США, где и прожил оставшиеся 24 года жизни. Ровно за десять лет до эмиграции поэт пишет одно из лучших своих стихотворение «Ни страны, ни погоста», в котором буквально завещает похоронить на Васильевском острове.

В год написания строк Бродскому было 22 года, и он ещё не познал «радостей» ссылки, но уже показывает себя пророком, у которого скоро не будет ни погоста на Родине, ни самой страны. Тёмные тучи только сгущаются, но грома нет. Более того, в 1962 году в жизни Бродского больше светлых событий, например, встреча с Мариной Басмановой, ставшей надолго верным спутников Иосифа.

Пророческие строки

Строки, написанные за 10 лет до отъезда из СССР и за 34 года до смерти, стали пророческими. В них он предвидит своё расставание со страной, он уже в 1962 году видит себя разлученным с Родиной.

И увижу две жизни

далеко за рекой,

к равнодушной отчизне

прижимаясь щекой.

Родина станет равнодушной у Бродскому задолго до отъезда. Если бы дело было только в ссылке, то может Иосиф бы и не уехал, но его перестали печатать. Что такое для поэта писать годами в ящик, может знать только автор строк. В конце концов, Бродскому надо было на что-то жить.

Почему Васильевский остров

Васильевский остров выбран не для красивой рифмы, ведь это место, где прошло детство поэта, где он помнит особенный звук дождевой воды, стекающей по трубам с крыш, где помнит каждый уличный камень и столб. Именно сюда он хочет вернуться и именно вернуться, а не остаться, так как предвидит свой отъезд.

Две жизни – это жизнь в СССР и за границей, ещё одно пророчество в стихе. Эти две жизни похожи на двух девочек-сестричек и составляют суть одного человека.

Словно девочки-сестры

из непрожитых лет…

Эти две земные жизни выбегают на остров и машут душе-мальчику вслед. Всего 56 лет, а сколько не прожито и на Васильевском острове душа прощается с телом. Пусть прах Бродского упокоился в Венеции, которая после Питера была любимым городом поэта, но душой он всегда был на Неве.

Относительно лёгкое для чтения, восприятия и запоминания стихотворение Бродского, в котором навеки запечатлены любовь к Петербургу, тоска по Родине и предвиденье неизбежности разлуки.

Полный текст стихотворения

Ни страны, ни погоста

не хочу выбирать.

На Васильевский остров

я приду умирать.

Твой фасад темно-синий

я впотьмах не найду.

между выцветших линий

на асфальт упаду.

И душа, неустанно

поспешая во тьму,

промелькнет над мостами

в петроградском дыму,

и апрельская морось,

над затылком снежок,

и услышу я голос:

— До свиданья, дружок.

И увижу две жизни

далеко за рекой,

к равнодушной отчизне

прижимаясь щекой.

— словно девочки-сестры

из непрожитых лет,

выбегая на остров,

машут мальчику вслед.

Читает Бродский

Вникнуть в смысл строек стихотворения поможет сам Бродский, который читает его на аудио выше.

Источник

«Ни страны, ни погоста…» И. Бродский

Ни страны, ни погоста

не хочу выбирать.

На Васильевский остров

я приду умирать.

Твой фасад темно-синий

я впотьмах не найду.

между выцветших линий

на асфальт упаду.

И душа, неустанно

поспешая во тьму,

промелькнет над мостами

в петроградском дыму,

и апрельская морось,

над затылком снежок,

и услышу я голос:

– До свиданья, дружок.

И увижу две жизни

далеко за рекой,

к равнодушной отчизне

прижимаясь щекой.

– словно девочки-сестры

из непрожитых лет,

выбегая на остров,

машут мальчику вслед.

Дата создания: 1962 г.

Анализ стихотворения Бродского «Ни страны, ни погоста…»

В 1972 году Иосиф Бродский вынужден был покинуть Советский Союз под давлением сотрудников КГБ. Выбор у поэта был небольшой – либо навсегда уехать за границу, либо вновь отправиться в тюрьму и в лагеря, где Бродский провел без малого 5 лет. Поэт выбрал первый вариант, понимая, что вряд ли сможет еще когда-нибудь вернуться в любимый Ленинград.

Примечательно, что ровно за 10 лет до эмиграции, в 1962 году 22-летний Бродский написал стихотворение «Ни страны, ни погоста…», которое по сей день можно расценивать, как завещание поэта. В первых строчках этого произведения автор признается, что не хочет выбирать место своей смерти, так как оно очевидно. «На Васильевский остров я приду умирать», – отмечает поэт. Именно здесь. Среди полуразрушенных послевоенных бараков, прошла юность Бродского, который знает каждую выбоину в асфальте, и каждый кирпич в кладке соседских домов. Поэтому неудивительно, что в последние мгновения своей жизни Бродскому хочется видеть родной и до боли знакомый пейзаж. Поэт не исключает того, что к тому моменту, когда придет час уйти в иной мир, его любимый город изменится до неузнаваемости. Однако Бродского это нисколько не пугает, потому что ход времени остановить невозможно. «И душа неустанно, поспешая во тьму, промелькнет над мостами в петроградском дыму», – именно так поэт представляет последние мгновения собственной жизни.

Бродский верит в то, что за чертой, отделяющей жизнь от смерти. Существует некий иной мир, в котором все будет расставлено на свои места. Но уже сейчас поэту ясно, что, «к равнодушной отчизне прижимаясь щекой», он так и останется навсегда босоногим питерским мальчишкой, которому очень дороги детские воспоминания. Автор даже мысленно не может представить себе, что все произойдет как-то иначе, он не видит себя вне любимого города, вне страны, которую хоть и осуждает, но воспринимает, как родину, которую выбирать не принято. Тем не менее, уже через 10 лет станет очевидно, что спорить с судьбой совершенно бессмысленно.

Во время жизни за границей Бродский успел побывать во многих городах мира. Но особенно сильное впечатление произвела на поэта Венеция, в которой он увидел черты любимого Ленинграда. Поэтому часть своего праха Бродский завещал оставить на берегу одного из венецианских каналов. В итоге именно в Венеции поэт и был похоронен по настоянию родственников и друзей, которые поклялись выполнить последнюю волю усопшего.

Источник