Паломнические пути

средневековой Европы

Конечно, первым и основным центром общеевропейского паломничества становится Святая земля. Собственно, даже само слово «паломник» этимологически связано со словом «пальма» — в связи с утвердившейся среди богомольцев практикой привозить из Иерусалима пальмовые ветви. О Палестине, как древнейшем объекте христианского паломничества, говорят и первые европейские путеводители по святым местам — итинерарии или «дорожники». Самые древние из дошедших до нас путеводителей посвящены описанию именно Святой земли: это «Бордоский путник» 333 года, описывающий путешествие неизвестного паломника из Бордо по Иерусалиму, а также «Хождения Сильвии» конца IV века, описывающие путешествие испанской паломницы по Палестине. Со временем география паломничества начала расширяться и к Иерусалиму добавились города, которые становились местами пребывания различных христианских реликвий. В связи с чем, в Средние века начала разделяться практика великого и малого паломничества. Великое паломничество — peregrinationes primarie — предполагало путешествие к святыням Святой земли или хранящимся в Европе реликвиям, относящимся к Христу, Богородице или апостолам. Тогда как малое паломничество — peregrinationes secundariae — предполагало поклонение каким-то небольшим святыням местного значения, находящимся в самых разных местах Европы. А через некоторое время сформировались и общеевропейские паломнические маршруты — легендарные пути средневековой Европы, пересекающие границы сразу нескольких ее стран, по которым-то и бродили толпы пилигримов, облачавшихся в паломническую одежду: темный плащ, калиги, греческую шляпу с широкими полями, красным крестом на шляпе и плаще и клюкой и сумой, ставшими их непременными атрибутами.

В средневековой Западной Европе паломничество по христианским святыням очень быстро стало массовым явлением, что привело к возникновению целой паломнической инфраструктуры: ведь постепенно все основные паломнические пути начали застраиваться всеми необходимыми для странствующих пилигримов заведениями — постоялыми дворами, приютами и странноприимными домами, харчевнями, колодцами и больницами. Со временем, основные паломнические дороги взяли под свою опеку рыцарские орден: Орден госпитальеров, история которого и началась с расположенного в Иерусалиме госпиталя для пришедших в Святую землю паломников; и Орден тамплиеров, рыцари которого считали своим долгом охранять эти дороги и защищать идущих по ним пилигримов. А впоследствии, в разных городах Западной Европы начали появляться профессиональные цехи по организации таких паломничеств: так, в Венеции появился цех судохозяинов, которые, по условиям заключенного с ними контракта, обязывались переправлять паломников в Иерусалим, сопровождать и защищать их на протяжении всего пути, оплачивать всевозможные пошлины и расходы. Интересно, что со временем в католической церкви появилась практика назначать Великое паломничество к святыням Святой земли или хранящимся в Европе реликвиям, относящимся к Христу, Богородице или апостолам, в качестве епитимии для отпущения грехов, что, вероятно, также способствовало росту их массовости.

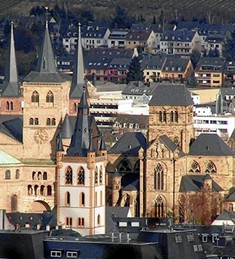

Нескончаемые толпы паломников на протяжении веков ходили в Рим — город двух первоверховных апостолов Петра и Павла, где по приказу императора Нерона в 60-х годах I века они приняли мученическую смерть. Паломничество в Рим началось с тех пор как в IV веке по приказу императора Константина были обнаружены гробницы каждого из апостолов и над ними возведены базилики, ставшие местами пребывания их святых мощей — базилика Святого Петра на Ватиканском холме и базилика Святого Павла на Остийской дороге. А также, после того, как в Рим была доставлена значительная часть евангельских реликвий, обнаруженных царицей Еленой при раскопках в Иерусалиме и размещенных в целом ряде его храмах — прежде всего, в Латеранской базилика Святого Иоанна и известном реликварии базилики Святого Иерусалимского Креста.

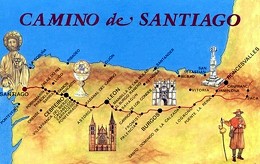

Со времен Реформации, а тем более после Французской революции, практика паломничества в странах Европы начала угасать, а паломнические дороги и их святыни стремительно забываться. Но в XIX веке совершенно случайно произошло переоткрытие забытого со времен Реформации «Пути Святого Иакова»: он был обнаружен европейскими учеными и искусствоведами, обратившими внимание на проложенную вдали от основных культурных центров Европы, через совсем небольшие европейские городки, дорогу, застроенную за века паломничества выдающимися средневековыми памятниками. Интересно, что в наше время произошло возрождение Французского паломнического пути и даже возникло общество «Друзей святого Иакова», которое следит за сохранностью этого пути и оберегает все его ориентиры в первозданном виде.

Между прочим, паломническая практика очень быстро стала популярна и на Руси — буквально с первых же веков русского христианства. Основными местами поклонения русских паломников стали Иерусалим, Константинополь и Афон. Паломнические описания стали одним из самых распространенных жанров древнерусской литературы, среди которых можно вспомнить «Житие и хождение Даниила, Русской земли игумена» XII века; описание святынь Царьграда новгородского архиепископа Антония XII века и новгородского инока Стефана XIV века; «Хождение митрополита Агрефенья обители пресвятой Богородицы» XIV века; описание Константинополя, Иерусалима и Афона диакона Игнатия Смолянина XIV века; «Хождение инока Варсонофия к Святому граду» XV века и самое популярное паломническое произведение на Руси — «Хождение Трифона Коробейникова» XVI века. Но с середины XV века — со времен падения Византии — русское паломничество на Восток ослабело, у паломников появились жалобы на постоянные неудобства и притеснение со стороны мусульман. Дальнейшие «теплые» отношения России с Османской империей, вылившиеся в череду русско-турецких войн, также не способствовали русскому паломничеству на Восток. И лишь в XIX веке ситуация изменилась благодаря деятельности Императорского Палестинского общества, которое организовывало паломничество на Святую землю и даже издавало специальные паломнические путеводители с перечнем Иерусалимских святынь.

Источник

Походы и путешествия средневековья. Паломничество. Странствие с миссионерскими целями.

Начало средневековья ознаменовалось «великим переселением народов». Северные европейские народы также пришли в движение в необычайных размерах. Римская империя пыталась регулировать этот процесс. С некоторыми народами заключали договоры, позволявшие им селиться на территории империи, где для них выделялись казенные или отторгнутые от больших поместий земли. Это были бургунды, вестготы. Всё больше Римская империя узнает о варварах, живущих около ее границ. В раннее средневековье регулярное дорожное сообщение существовало благодаря римским дорогам. С IV в. их начинают восстанавливать, и они приобретают «вторую жизнь». В Центральной Европе первая дорога государственного значения. Всю Центральную Европу пересекала грунтовая дорога .По ней доставляли янтарь. Лучшие дороги в Византийской империи были на Балканах.

Широкое распространение в средние века получило паломничество. Покровителями паломников в средневековье становятся волхвы: Бальтазар, Мельхиор и Каспар, совершившие странствие для поклонения Младенцу Иисусу. Они стали почитаться христианами со II века.

Странствия пилигримов в Палестину начались уже в III – IV вв. При императоре Константине были построены храмы в Иерусалиме, в частности Храм «Гроба Господня». Мать Константина, царица Елена, предприняла странствие в Иерусалим, где содействовала открытию «Древа Креста Господня» в одной из пещер, недалеко от Голгофы. К этому времени восходят имена таких известных паломников, как св. Порфирия, впоследствии ставшим епископом Газским; Евсевия Кремонского; св. Иеронима, изучавшего в Вифлееме Святое Писание апостола Павла; дочь Иеронима – Евстахия из знаменитого рода Гракхов, которая похоронена недалеко от места рождения Иисуса Христа.

По мере распространения христианства, в Европе все больше появлялось желающих посетить Палестину. В IV в. паломничество в Святую Землю сделалось настолько массовым явлением, что и среди самих паломников оно часто стало восприниматься просто как «зарубежный туризм». Уже в V в. для паломников, следовавших из Галлии, был составлен маршрут, или дорожник, который служил им путеводителем от берегов Роны и Дордоны до реки Иордан. В VI в. из Пьяченцы совершил странствие в Святую Землю св. Антонин с большим количеством своих почитателей. После этого путешествия бы составлен еще один дорожник – «Пьяченский дорожник», обстоятельно описана Святая Земля.

Но в VII в. при халифе Омаре случилось событие, которое для христиан считается самым большим бедствием со времен рождения Христа. Священный город Иерусалим был захвачен мусульманами. До сих пор не стихают страсти на этой многострадальной земле.

Однако даже и в этих условиях паломничество к святым местам продолжалось. Наиболее благоприятные условия для паломничества сложились во времена правления халифа из династии Абассидов – Гаруна аль-Рашида (786 – 809). Между ним и императором Карлом Великим (768 – 814) установились полные взаимного уважения отношения. Он послал Карлу Великому ключи от храма Гроба Господня. В это время в Иерусалиме по указу Карла Великого был построен специальный странноприимный дом для паломников.

Начиная с IX в., паломничество стало налагаться в виде публичной кары и средства к искуплению вины. А в XI в. католическая церковь заменила паломничеством церковное покаяние.

Таким образом, паломничество является одной из сторон внутренней мотивации туризма и близко самым естественным чувствам человека, помноженным на религиозный порыв. В большой чести у паломников были св. Иларий в Пуатье, св. Марциал в Лиможе, св. Сернен в Тулузе, св. Дени в Париже, св. Реми в Реймсе, св. Мартин в Type, которым шли поклоняться за 200 км и более. Со временем объектами поклонения паломников становятся гробницы епископов. Известно паломничество основателя франкского государства Хлодвига к обители Сен-Мартен в Type в 498 г.

К «местным» паломническим центрам можно отнести Гаргано, знаменитый чудесами св. Михаила, или Кассино, прославленный св. Бенедиктом. Были свои святыни и на Пиренейском полуострове, занятом маврами, куда также шли паломники из Европы. Французский король Робер ездил в Рим поклониться мощам св. Петра и Павла. Одной из христианских святынь, находившихся в Галисии, была могила Святого Иакова.

Паломничество породило еще один вид путешествий – странствия с миссионерскими целями. Одним из первых миссионеров, распространявших христианство еще в IV в. в европейских странах, был Мартин Турский. Начав проповедническую деятельность в районах северо-западной Галлии, он затем отправился в Британию. Там его деятельность была настолько успешна, что многие бритты, став христианами, в свою очередь занялись миссионерской деятельностью. Они распространили христианство в Ирландии и далее, вплоть до Исландии.

В IV – VIII вв. ирландская церковь по уровню культуры занимала лидирующее положение в Европе. Многие из ирландских монахов стали основными проповедниками христианства. Наиболее прославленным из них является св. Колумбан, живший на рубеже VI – VII вв. Он знал произведения Вергилия и Горация, читал Сенеку и Ювенала, но главным его желанием было «странствовать за Христа». Подобно Христу, он отправился в путь с двенадцатью товарищами-монахами. Первый монастырь был им создан в 575 г. в пустынных Вогезах. Как миссионер он путешествовал по Галлии, Алеманнии и Лангобардии, основывая монастыри. Наиболее известным и крупным культурным центром становится монастырь недалеко от Генуи – Боббио.

Другим примером миссионерской деятельности являются странствия Св. Аманда, современника Колумбана.

Вслед за монахами на Ближний Восток проникали купцы. Наиболее известным из них был александрийский купец Косма. В VI в. он побывал в Эфиопии, Индии и Западной Азии, за что получил прозвище Индокоплов, т.е. «плаватель в Индию». После возвращения он написал сочинение «Христианская топография Вселенной». На первое место Косма ставил авторитет Библии, стараясь согласовать данные физического землеведения с содержанием Священного Писания.

Наряду с миссионерами и купцами, путешествия совершали пилигримы (странствующие монахи), которые переходили из одного монастыря в другой. Их принимали везде и вместо платы за проживание просили, чтобы они молились за хозяев. Пилигримы шли и в Египет, где странствовали по пустыням близ древнего Мемфиса, «приобщаясь» к жизни знаменитых пустынников – Павла и Антония. Но, конечно, самым сокровенным желанием было посещение Иерусалима.

Пилигримов было столь много, что во второй половине VIII в. специально для них были созданы путеводители (итинерарии). Самый ранний из них – «Повесть Епифания Агиополита о Сирии и Св. Граде». В XII в. византийским паломником Иоанном Фокой составляется еще один итинерарий под названием «Краткое сказание о городах и странах от Антиохии до Иерусалима, а также Сирии, Финикии и о святых местах Палестины». В нем дается описание Бейрута, Силона, Тира и Назарета, описываются христианские святыни в долине реки Иордан и вблизи Мертвого моря. Иоанн Фока посетил также Вифлеем, Кесарию Палестинскую и откуда отплыл в место своего проживания – остров Крит.

Но, несмотря на развитую систему паломничества и миссионерства в Европе, доминирующее положение в области путешествий и открытий эпохи Средневековья принадлежит арабским путешественникам.

В VII в. н.э. арабы, проживавшие на Аравийском полуострове, завоевали огромную территорию. На востоке – Иранское нагорье и Туркестан, к северу от Аравии – Месопотамию, Армянское нагорье и часть Кавказа, на северо-западе – Сирию и Палестину, на западе – всю Северную Африку. В 711 г. арабы переправились через Гибралтар и завоевали почти весь Пиренейский полуостров.

Таким образом, к VIII в. арабы владели западным, восточным и южным побережьем Средиземного моря, всем побережьем Красного моря и Персидского залива, а также северным побережьем Аравийского моря. Они владели и важнейшими сухопутными дорогами, связывающими Европу с Азией и Китаем.

Одним из первых арабских путешественников был купец из Басры Су-лейман. В 851 г. он совершил путешествие из Персидского залива через Индийский океан в Китай. Попутно он посетил Цейлон, Суматру, Никобарские и Андаманские острова. Во время путешествия Сулейман вел записи. Впоследствии эти записи были дополнены арабским географом Абу-Зейд-Гассаном и в том виде сохранились до наших дней.

В начале X в. персидский писатель Ибн-Даст путешествовал по Передней Азии и Восточной Европе. Результаты своих странствий он изложил в историко-географической энциклопедии «Книга драгоценных сокровищ». В ней он упоминает о славянах, описывает их быт, нравы, обычаи. О славянах и древних русичах писал в своей книге «Путешествие на Волгу» Ахмед-Ибн-Фодлан. Он в составе посольства багдадского халифа Муктадира отправился к волжским булгарам с целью укрепления их в исламской вере. Посольство прошло через Иранское нагорье и Бухару в Хорезм, пересекло плато Устюг, Прикаспийскую низменность и достигло средней Волги близ устья Камы. Ибн-Фодлан свидетельствует, что видел там много русских купцов. Это говорит о том, что к тому времени торговые пути русских купцов пролегали далеко на восток.

Из путешественников первой половины X в. можно отметить багдадского историка и географа Массуди. До нас дошли две его книги: Золотые луга и алмазные россыпи» и «Сообщения и наблюдения». Он посетил все страны Ближнего и Среднего востока, Среднюю Азию, Кавказ и Восточную Европу, а на юге – Восточную Африку до Мадагаскара.

В середине X в. по странам Ближнего Востока, Средней Азии и Индии путешествовал арабский писатель Истахри, который на основании личных наблюдений и литературных материалов написал «Книгу климатов». Побывавший во всех мусульманских странах, другой арабский путешественник Ибн-Хаукаль дополнил труд Истахри, написав книгу «Пути и царства». Последователем Истахри был также палестинский араб Мукаддаси (в другом варианте Мандиси), который 20 лет странствовал по передней Азии и Северной Африке.

Известным путешественником в X в. был хорезмский ученый-энциклопедист и поэт Абу-Рейхан Бируни (973 – 1048). Во время своих вынужденных странствий он изучил Иранское нагорье и часть Центральной Азии. Не по своей воле ему пришлось сопровождать завоевателя Хорезма афганского султана Махмуда Газневи во время похода на Пенджаб. Бируни собрал материалы по индийской культуре и положил их в основу своего большого труда об Индии, который назвал «Канон Массула». Бируни также написал книги: «История Индии», «Минералогия», «Памятники минувших поколений». В своей книге «Ключ к астрономии» Бируни критиковал мнение о неподвижности Земли и высказал предположение о гелиоцентрическом строении мира. Он указал на постепенное возникновение различных слоев земной поверхности.

Выдающимся арабским ученым был Идриси (1100 – 1166). Он посети Малую Азию, Англию, Францию, Испанию, а образование получил в Кордове. Идриси был приглашен сицилийским королем Рожером II в Палермо для составления географических карт. В течение 15 лет Идриси занимался обработкой доставляемых ему сведений. Итогом работы стали два больших сочинения. Первое – «Развлечения истомленного в странствии по областям», больше известное как «Книга Рожера», снабжено 70 картами. Второе – «Сад приязни и развлечение души» – было снабжено 73 картами. Под руководством Идриси в Палермо был построен макет небесного свода, а также земной диск с нанесенными на нем изображениями семи климатов Земли. Но все это было разрушено в 1160 г. во время беспорядков.

В XIII в. карты, составленные Идриси, были исправлены и дополнены арабским путешественником Ибн-аль Варди, который написал книгу «Жемчужина чудес».

В XIII в. все географические познания арабских путешественников были обобщены в многотомном «Географическом словаре», созданном византийским греком, мусульманином по вероисповеданию Якутом. Он использовал не только материалы арабских авторов, но и византийских христианских писателей. Много лет он жил в Старом Мерве и работал в библиотеках этого средневекового культурного и научного центра.

Самым выдающимся арабским путешественником XIV в. был странствующий купец Ибн Баттута (1304 – 1377). В 1325 г. он отправился из своего родного города Танжера в Александрию. Затем он поднялся вверх по Нилу до первого порога, посетил Сирию, Палестину, Западную Аравию и Ирак. Затем посетил Мекку и пошел берегом на юг Йемена, а оттуда морем до Мозамбикского полива. На обратном пути Ибн Баттута через Занзибар морем добрался до Ормуза, побывал на Бахрейнских островах и в Южном Иране, а затем вернулся в Египет. Из Египта через Сирию и Малую Азию он прошел до города Синопа на Черном море, переплыл к южному берегу Крыма, а оттуда направился в столицу Золотой Орды Сарай-Берке, расположенную в низовьях Волги, на верхней Ахтубе. Далее путешественник пошел на север до города Болгар. Вернувшись в Сарай-Берке, Ибн-Баттута сопровождал татарское посольство в Константинополь. Из Константинополя Ибн Бат-тута через Прикаспийскую низменность и пустынное плато Устюг дошел до города Ургенч, а оттуда в Бухару. Он посетил Самарканд, затем повернул на юг, пересек Амударью, преодолел Гиндукуш и вышел в долину среднего Инда. Там он через Пенджаб дошел к Дели. Ибн Баттута прожил в Индии несколько лет как чиновник делийского султана. В 1342 г. он был послан султаном в Китай, но по пути в (Южной Индии) был ограблен. Оставшись без средств к существованию, он вынужден был поступить на службу к мусульманскому правителю Мальдивских островов. Раздобыв средства, Ибн Баттута прибыл на Цейлон, оттуда морским путем отправился в Китай, побывал в Пекине. Затем снова отплыл на Цейлон, оттуда через Малабар, Аравию, Сирию и Египет в 1349 г. вернулся в Танжер.

Закончив свои странствия, Ибн Баттута продиктовал описания своих путешествий. За 25 лет путешествий он прошел по суше и по морю около 120 тыс. км. Книга «Путешествия Ибн Баттуты» переведена многие европейские языки. Она содержит большой исторический, географический и этнографический материал.

Таким образом, арабские ученые-путешественники IX – XIV вв. внесли большой вклад в историю освоения и открытия новых земель, значительно расширили представления античных авторов об окружающем мире, познакомив Западную Европу с Азиатским материком, что способствовало сближению азиатской и европейской цивилизаций.

Но арабские завоевания имели и негативный оттенок для Европы. С возникновением арабского халифата для европейцев были закрыты пути на рынки восточных и европейских стран, полностью исключалось сухопутное сообщение с Индией. Это привело к тому, что в IX в. произошел сдвиг торговых путей на север Европы.

Источник