Понятие «открытая экономика»

Понятие «открытая экономика» по мере развития глобализации и интернационализации хозяйственной жизни претерпело существенные изменения. В 50-60 годах ХХ века под «открытой» понимали такую национальную экономическую систему, которая характеризовалась наличием более чем 10-процентной экспортной или импортной квоты (экспортная квота – это отношение стоимостного объема экспорта страны к ВНП; импортная квота – соответствующий показатель).

В 70-е годы к «открытым» стали причислять страны, у которых были не только значительные экспортные и импортные квоты, но и высоко отношение экспорта или импорта капитала к ВНП.

На современном этапе большинство авторов под «открытостью» понимают развитие трех ключевых каналов, связывающих национальные экономические системы: торговлю товарами и услугами; движение капиталов; взаимообмен национальных валют. Именно эти связи имеют большое влияние на макроэкономическую политику, которая в условиях открытой экономики значительно отличается от макроэкономической политики закрытой системы.

Таким образом, по мере развития самого явления в его исследованиях произошел переход от количественной оценки «открытости» к качественной, в результате для большинства теоретиков первостепенное значение приобрела необходимость комплексного учета зависимостей между внутренней экономикой и внешним миром. В соответствии с современными представлениями, экономика является открытой, если национальное государство не может проводить в жизнь свою макроэкономическую политику, основываясь на предположении, что оно действует в закрытой народнохозяйственной системе. Поэтому важнейшим условием «открытости» какой-либо экономики является наличие ограничений, которые накладываются на процесс государственного регулирования национального хозяйства действиями внешних факторов.

Количественно степень открытости экономики может быть определена следующими показателями:

1.Экспортная квота – отношение стоимости экспорта страны к ВНП данной страны;

2.Импортная квота – отношение стоимости импорта страны к ВНП данной страны;

3.Объем экспорта на душу населения – отношение стоимости экспорта страны к численности населения;

4.Удельный вес в мировом экспорте – отношение стоимости экспорта страны к стоимости мирового экспорта.

5.Удельный вес зарубежных инвестиций данной страны в общем объеме инвестиций данной страны.

6. Удельный вес зарубежных инвестиций данной страны в мировом объеме инвестиций, и др.

В современном мире экономические системы большинства стран являются открытыми для внешних воздействий по линии международной торговли, получения и предоставления кредитов и т.д. Поэтому модели открытой экономики занимают важное место в макроэкономическом анализе. Однако в курсе макроэкономики эти модели либо вовсе не рассматриваются, либо им отводится второстепенная роль. Такие модели рассматриваются в курсе международной экономики.

Существует ряд теорий, выступающих «за» и «против» открытости национальных экономик. Так, например, сторонники теории свободной торговли – Ж.Б.Сей, Э.Хекшер, Б. Олин, П.Самуэльсон, В Столпер и др., исходят из того, что рыночная конкуренция является наилучшим регулятором экономического развития и что все меры, ограничивающие внешнеэкономическую деятельность, являются неоправданными. Они доказывают, что свободное перемещение факторов производства из страны в страну, обеспечивает выгоды всем участникам мирохозяйственных связей.

Критики радикальной концепции открытой экономики – Ф.Зомбарт, Дж. М. Кейнс ( в статье «Национальная самообеспеченность») и другие — считают, что свободная экономика способна разрушить национальную хозяйственную структуру, сделав неконкурентоспособными ряд производств. Они указывают, что открытая внешнеэкономическая политика делает экономику незащищенной перед импортом высокотехнологичных товаров из развитых стран, беззащитной перед недобросовестной конкуренцией иностранных экспортеров, которые могут использовать демпинг, государственные льготные кредиты и субсидии для завоевания национального рынка другой страны. Представители этого направления считают, что открытая внешнеэкономическая политика может привести к специализации стран на вывозе ограниченной номенклатуры товаров, которая может оказаться губительной для экономики в периоды кризисов и резкого падения спроса.

В качестве классических доводов в пользу закрытости экономики относят необходимость защиты молодых отраслей экономики и военно- политические позиции.

Экономисты развивающихся стран настаивают на импортозамещающей индустриализации, которая требует ограниченного доступа в страну иностранных товаров.

Существует также концепция «справедливой торговли» (Я.Вайнер, В. Кейбл, Л. Аньел и др.), которая основывается на том, что отказ от регулирования импорта делает экономику уязвимой перед недобросовестной конкуренцией (демпинговыми ценами или другими видами ценовой или неценовой дискриминации). Представители этой концепции утверждают, что фирмы должны преследовать чисто коммерческие цели, а не стремиться к подавлению конкурента и при этом соблюдать правила рыночной игры. В случае же нарушения правил справедливой конкуренции они предлагают государственное вмешательство, обеспечивающее разрушение конкурентных преимуществ недобросовестных импортеров.

В современном мире почти нет полностью открытых, или полностью либеральных экономик, за исключением ряда небольших государств. Каждая страна должна экспортировать для того, чтобы импортировать. Открытость экономики ведет к процветанию и росту, а закрытость приводит к противоположным результатам. Проведенные экономистами расчеты показывают, что среднегодовой прирост ВВП в расчете на душу населения в странах с закрытой экономикой, составляет только 0,7 %, а в странах с открытой экономикой, прирост ВВП на душу населения составляет около 3,5%.

Исследования слаборазвитых стран в подавляющем большинстве случаев показывают, что те страны, которые имеют закрытую экономику, довольствуются более медленным ростом по сравнению с теми , которые проводили более открытую экономическую политику.

Таким образом, положительный эффект «открытости» экономики не может трактоваться однозначно.

Действительно, развитие внешнеэкономических связей стимулирует экономический рост, является мощным усилителем технологического прогресса в стране, ведет к снижению издержек и улучшению качества продукции, содействует формированию более прогрессивной структуры экономики, и др., то есть позволяет решать многие проблемы, но в то же время порождает новые вопросы и трудности. «Открытая» экономика может привести к увеличению зависимости стран от импорта, к распространению кризисных явлений в экономике на другие страны, к ухудшению положения отстающих отраслей и регионов, мелких и средних местных предпринимателей, к невозможности проведения национальным государством независимой макроэкономической политики.

Последствия либерализации внешнеэкономических связей для отдельно взятых стран во многом зависят от их места в мировом хозяйстве. То же можно сказать и о России, которая в настоящее время включилась в мировое хозяйство как поставщик топливно-сырьевых ресурсов и потребитель готовой продукции. Россия, в связи с либерализацией внешнеэкономической деятельности, встала перед необходимостью соперничества с иностранными конкурентами, как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Во многом это способствовало обновлению технологий, снижению издержек, улучшению качества, структурной перестройке экономики в пользу перспективных отраслей. Однако, резкое сокращение внешнеэкономических связей страны привело и к заметному ослаблению конкурентных позиций России в мире.

В настоящее время внешнеторговый оборот России составляет менее 10% от уровня США, 14% от уровня Германии, 19% от уровня Японии. Доля России в мировом экспорте снизилась по сравнению с 1990г более чем в два раза и составляет сейчас около 1,7%. Ее доля в мировом ВВП в 1990 г. снизилась в два с половиной раза.

Открытость российской экономики является катализатором рыночных преобразований и позволяет дать импульс развитию таких инструментов и механизмов, которые вообще отсутствовали или были слабо развиты ( например, биржевая торговля, фондовый и валютный рынки и др.). Открытость экономики также позволяет приспособиться к функционированию в условиях изменяющейся конъюнктуры мирового рынка, создает условия для развития конкуренции.

Источник

Открытая экономика: общая характеристика, показатели открытости, преимущества и опасность открытости.

Есть несколько определений понятия «открытая экономика». По сути они близки, но различия позволяют получить более полное представление об изучаемом явлении:

1. Это экономика, интегрированная в систему мировых хозяйственных связей, при которых любой хозяйственный субъект в праве осуществлять экспорт и импорт товаров (услуг), финансовые сделки.

2. Это экономика страны, открывающей свои границы для проникновения товаров и капиталов из других стран и свободно экспортирующей свои товары и услуги в другие страны.

В отличие от закрытой экономики здесь наблюдается свобода внешнеторговых сделок, устанавливается свободный валютный курс, а регулирование происходит через валютные резервы и нормативы. Открытая экономика означает, что страны активно участвуют в МРТ, экспортируют и импортируют значительную долю выпускаемых товаров и услуг, экспортируют факторы производства (труд, капитал, технологию) и свободны для их импорта, что страны получают и предоставляют кредиты на мировых финансовых рынках и включены в систему международных финансово-экономических отношений.

Страны с закрытой экономикой в конце концов становятся беднее, чем те, которые участвуют в мирохозяйственных связях, поскольку первые изолированы от новых идей и технологий, от иностранных инвестиций, информации и т. п. Специфической чертой внешнеэкономической политики в открытой экономике является максимальное использование преимуществ внешнеэкономической деятельности для достижения наибольшей эффективности функционирования национальной экономики.

По степени открытости экономики страны можно разделить на следующие группы:

— страны с относительно зарытой экономикой (доля экспорта менее 10 % ВВП);

— страны с относительно открытой экономикой (доля экспорта более 35 % ВВП);

— страны, располагающиеся между первыми двумя. Исходя из этого критерия, странами с наиболее открытой экономикой являются Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, с наименее открытой — Северная Корея, Куба. Россия по уровню открытости экономики находится на 134 месте из 179 (181) стран.

В качестве показателей, используемых для измерения степени открытости экономики, чаще всего применяются:

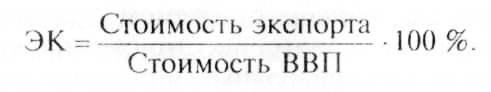

— экспортная квота — количественный показатель, характеризующий значимость экспорта для экономики в целом и отдельных отраслей по тем или иным видам продукции. В рамках всего национального хозяйства она рассчитывается как отношение стоимости экспорта (Э) к стоимости валового внутреннего продукта (ВВП) за соответствующий период в процентах;

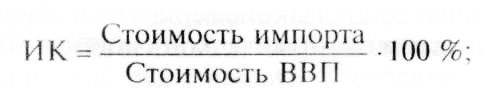

— импортная квота — количественный показатель, характеризующий значимость импорта для народного хозяйства и отдельных отраслей по различным видам продукции. В рамках всего национального хозяйства импортная квота рассчитывается как отношение стоимости импорта (И) к стоимости ВВП в процентах;

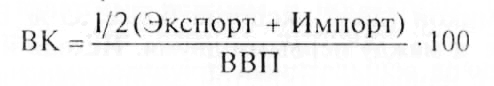

— внешнеторговая квота — определяется как отношение совокупной стоимости экспорта и импорта, делённой пополам, к стоимости ВВП в процентах. Показывает значимость внешнеторговых связей для страны, а не только экспорта и импорта. Все показатели не показывают долю страны в мировом экспорте

— Иногда используют также коэффициенты эластичности экспорта (для оценки динамики открытости экономики) или импорта по отношению к ВВП. Коэффициенты эластичности экспорта и импорта по отношению к ВВП показывают, на сколько возрастает экспорт или импорт при увеличении ВВП страны на 1 % и рассчитываются как отношение процентного изменения стоимости экспорта (или импорта) за рассматриваемый период к процентному изменению ВВП страны за тот же период

Факторами, влияющими на степень открытости экономики и уровень развития международных экономических отношений, являются:

• объем внутреннего рынка страны;

• уровень экономического развития страны;

• роль участия страны в международном разделении труда;

• уровень экспортных импортных пошлин.

Критерий открытой экономики: Благоприятный инвестиционный климат страны, стимулирующий приток капиталовложений, технологий, информации в рамках, обусловленных экономической целесообразностью и международной конкурентоспособностью (на отраслевом и микроэкономическом уровне) — главный критерий открытой экономики.

Преимущества открытой экономики:

• углубление специализации и интеграции национального производства;

• рациональное распределение ресурсов страны в зависимости от степени их эффективности;

• распространение мирового опыта через систему международных экономических отношений;

• рост конкуренции между национальными производителями, стимулируемый

конкуренцией со стороны мирового рынка.

Недостатки открытой экономики:

• угроза экономической безопасности страны;

• опасность массового разорения внутренних производителей, чья продукция недостаточно конкурентоспособна;

• экстенсивное использование природных ресурсов.

Источник

Черты стран с открытой экономикой

Ключевые слова: мировая экономика, мировое хозяйство

Закрытая экономика (в чистом виде) — экономика, которая не включена в международное разделение труда, не экспортирует и не импортирует товары и услуги, не участвуй в международном движении факторов производства, стоит вне международных финансовых отношений.

Она представляет собой такую экономическую систему, в которой все деловые операции осуществляются внутри страны и расчеты совершаются национальной валютой. В условиях закрытой экономики внешнеэкономические связи страны либо вовсе отсутствуют, либо строго дозированы, и внешнеэкономическая политика носит ярко выраженный ограничительный характер.

Можно сказать, что закрытая экономика — экономика, развитие которой определяется исключительно внутренними тенденциями и не зависит от тенденций, имеющих место в мировом хозяйстве. Подобную экономику еще называют автаркия. Автаркия — экономическое обособление данной страны от других стран, создание самоудовлетворяющегося замкнутого хозяйства в рамках отдельного государства. В чистом виде автаркия проявлялась только в условиях натурального хозяйства в докапиталистических формациях.

В современную эпоху страна может оказаться в состоянии автаркии или в силу внешних обстоятельств (проведение в отношении нее экономической блокады, введение экономических санкций), или за счет проведении государством политики автаркии (например, в условиях подготовки к войне, что предполагает создание всякого рода препятствий развитию экономических связей с другими странами).

Так, Германия, стремившаяся в 1930-е гг. накопить материальные ресурсы с целью создания экономической базы для ведения агрессивных войн, официально провозгласила автаркию своей экономической политикой. Ввиду экономической блокады после Октябрьской революции и гражданской войны СССР оказался в положении вынужденной автаркии, ориентируясь на самообеспечение основными видами товаров.

При таких обстоятельствах экономические связи страны с другими национальными хозяйствами были минимальны, а все внешнеэкономические сделки осуществлялись только через государственные внешнеэкономические организации. После окончания «холодной» войны, когда автаркия порождалась политической изоляцией страны от внешнего мира, после распада социалистического лагеря закрытый тип экономики фактически себя изжил.

Модель открытой экономики предполагает свободу экономической деятельности как внутри страны, так и за ее пределами. Открытая экономика — экономика, где все субъекты экономических отношений могут без ограничений совершать операции на международном рынке товаров, услуг, капиталов и прочих факторов производства. В отличие от закрытой экономики здесь наблюдается свобода внешнеторговых сделок, устанавливается свободный валютный курс, а регулирование происходит через валютные резервы и нормативы.

Открытая экономика означает, что страны активно участвуют в МРТ, экспортируют и импортируют значительную долю выпускаемых товаров и услуг, экспортируют факторы производства (труд, капитал, технологию) и свободны для их импорта, что страны получают и предоставляют кредиты на мировых финансовых рынках и включены в систему международных финансово-экономических отношений. Мировой опыт свидетельствует о том, что страны с закрытой экономикой в конце концов становятся беднее, чем те, которые участвуют в мирохозяйственных связях, поскольку первые изолированы от новых идей и технологий, от иностранных инвестиций, информации и т. п.

Специфической чертой внешнеэкономической политики в открытой экономике является максимальное использование преимуществ внешнеэкономической деятельности для достижения наибольшей эффективности функционирования национальной экономики. Открытая экономика исключает государственную монополию в сфере внешней торговли и требует активного использования различных форм совместного предпринимательства, организацию зон свободного предпринимательства, а также подразумевает разумную доступность внутреннего рынка для притока иностранного капитала, товаров, технологий, информации и рабочей силы.

Степень открытости экономики во многом зависит от обеспеченности природными ресурсами, от численности населения, от емкости внутреннего рынка и от платежеспособного спроса населения. Кроме того, степень открытости экономики будет определяться воспроизводственной и отраслевой структурой национальной экономики.

Как показывает практика, чем больше в структуре промышленности удельный вес базовых отраслей (металлургии, энергетики), тем меньше относительная вовлеченность страны в международное разделение труда, тем меньше степень открытости ее экономики. Можно сказать, что степень открытости экономики страны тем выше, чем более развиты в ней экономические отношения, чем больше в ее отраслевой структуре отраслей с углубленным технологическим разделением труда, чем меньше ее обеспеченность собственными природными ресурсами.

По степени открытости экономики страны можно разделить на следующие группы: страны с относительно зарытой экономикой (доля экспорта менее 10 % ВВП); страны с относительно открытой экономикой (доля экспорта более 35 % ВВП); страны, располагающиеся между первыми двумя. Исходя из этого критерия, странами с наиболее открытой экономикой являются Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, с наименее открытой — Северная Корея, Куба.

Однако доля экспорта в ВВП — это не единственный индикатор открытости экономической системы. В качестве показателей, используемых для измерения степени открытости экономики, чаще всего применяются следующие группы показателей.

1. Показатели, характеризующие активность страны в мировой торговле:

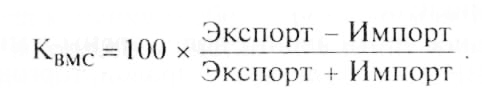

• коэффициент внутриотраслевой международной специализации:

Показатель колеблется от -100 до +100 (в первом случае страна является исключительно импортирующей тот или иной товар, во втором — исключительно экспортирующей тот или иной товар). Показатели, располагающиеся между крайними точками, характеризуют степень вовлечения страны во внутриотраслевую международную специализацию;

• экспортная квота — показатель, характеризующий значимость экспорта для экономики в целом и отдельных отраслей по тем или иным видам продукции:

Увеличение экспортной квоты свидетельствует как о возрастающем участии страны в международном разделении труда, так и о росте конкурентоспособности производимой ею продукции;

• импортная квота характеризует значимость импорта для народного хозяйства и отдельных отраслей по различным видам продукции:

• внешнеторговая квота определяется как соотношение совокупной стоимости экспорта и импорта, деленной пополам, к стоимости ВВП в процентах:

• структура экспорта, т. е. соотношение или удельные веса экспортируемых товаров по видам и степени их переработки. Так, высокий удельный вес продукции обрабатывающих отраслей в экспорте страны, как правило, свидетельствует о высоком научно-техническом и производственном уровне отраслей, продукция которых идет на экспорт;

• структура импорта, особенно соотношение объемов ввозимых в страну сырья и готовой конечной продукции. Этот показатель наиболее ясно характеризует зависимость экономики страны от внешнего рынка и уровень развития отраслей национальной экономики;

• сравнительное соотношение доли страны в мировом производстве ВВП (ВНП) и ее доли в мировой торговле: чем выше значения их показателей, тем значительнее вовлечена страна в международные экономические отношения.

2. Показатели вывоза капитала (международного движения капиталов):

• объем зарубежных инвестиций (активов) данной страны и его соотношение с национальным богатством страны. Как правило, страна с высоким уровнем открытости экономики имеет большие возможности вложения капитала в экономику других стран;

• соотношение объема прямых зарубежных инвестиций данной страны за рубежом с объемом прямых иностранных инвестиций на ее территории. Это соотношение характеризует развитие международных интеграционных процессов и тесно связано с эффективностью функционирования и уровнем открытости национальной экономики стран — субъектов инвестирования капитала;

• объем внешнего долга страны и его соотношение с ВВП (ВНП) данной страны.

Движение в направлении открытости экономики сопряжено с возникновением многих сложных проблем, одной из которых является проблема экономической безопасности, определение оптимальных условий взаимодействия с мировым хозяйством. Для промышленного развития стран, особенно не имеющих собственных запасов энергии и сырья, открытость экономики является существенным фактором, влияющим на их дальнейшее развитие.

Все остальные страны также участвуют в международном разделении труда, а, следовательно, в установлении коммерческих отношений друг с другом, что приводит к усилению взаимосвязей и взаимозависимости субъектов международного разделения труда и возникновению необходимости сочетать выгоды от специализации и кооперации с защитой от негативного внешнего воздействия.

В результате возникает риск нестабильности национальной экономики, который обусловлен тем, что торговые отношения, в которые вступают страны по мере своего «открытия», не могут быть абсолютно безопасными. Поэтому при развитии внешней торговли в отдельных странах может иметь место только относительная экономическая безопасность, определяющаяся взаимозависимостью.

Взаимозависимость может привести к экономической зависимости, представляющей собой такие причинно-следственные связи, при которых внешние факторы оказывают значительное влияние на развитие той или иной ситуации. Зависимость возникает тогда, когда для решения любой проблемы требуются соответствующие изменения в виде приспособленности.

Источник