- От автора

- Где найти единомышленников

- Ищите бёрдеров в соцсетях

- По всей России

- Санкт-Петербург и Ленобласть

- Москва и Мособласть

- Екатеринбург и область

- Архангельск

- Пермь и край

- Рязань и область

- Удмуртия

- Алтай

- Ульяновск и область

- Челябинск и область

- Брянск и область

- Нижний Новгород и область

- Марий Эл

- Курск и область

- Самара и область

- Владимир и область

- Киров и область

- Новгородская область

- Изучение птиц в природе

- Птицы как объект зоологических экскурсии

- Особенности птиц как объектов наблюдения

- Методические советы

От автора

Общение с «природой доставляет людям радость. При этом яркость восприятия и интерес к ней возрастают по мере накопления опыта. Природа всегда воспринимается как бы заново. Таково ее свойство. Знания, же делают ее объекты более понятными и близкими сердцу. Иначе нельзя выработать личного отношения к природе, а без этого невозможно сознательно ее охранять.

Огромное значение имеет и художественная оценка природы. Она не может быть дана с первого взгляда. Чтобы по-настоящему увидеть, надо долго всматриваться. Натуралист всегда отчасти и художник, и ему более, чем кому-либо другому, должно быть известно, что в природу можно вглядываться бесконечно, так как пределов красоты и познания ее нет. Именно поэтому, начав совершать экскурсии, трудно бывает остановиться.

С каждым выездом круг интересующих вопросов расширяется, В то же время появляется стремление к более специальным знаниям и это вполне закономерно — нельзя объять необъятное. К тому же у каждого человека свои наклонности. Этим к объясняются возникновение и развитие различных научных направлений в зоологии и специализация по более узкому кругу объектов. Глубокие знания могут быть получены только таким путем, иначе не будет продвижения вперед. Пульс большой науки всегда бьется в специальных ее ветвях.

Орнитологические экскурсии замечательны своей неповторимостью. Каждый выезд в природу дает новое даже специалисту. Это объясняется, прежде всего, особенностями самих птиц. Среди животных птицы — наиболее показательная группа. На зоологических экскурсиях они чаще других попадаются на глаза и нагляднее всего демонстрируют многие явления, природы. Поэтому знание птиц необходимо каждому зоологу. Квалифицированный рассказ о птицах всегда оживляет экскурсию.

Писать «Орнитологические экскурсии» автора побудило желание поделиться своим опытом наблюдений за птицами, а также преподавания орнитологии в Ленинградском университете. По ходу изложения автор высказывает свои соображения о биологическом смысле наблюдаемых явлений. Его точку зрения не обязательно нужно безоговорочно принимать. Думать по-своему всегда хорошо. Нужно лишь помнить, что новое суждение, с которым будут считаться, не рождается само по себе. Оно может возникнуть только на основе большого личного опыта. Каждый может увидеть в природе то, чего никто и никогда еще не наблюдал. Но для того чтобы оценить новое, надо уже кое-что знать. Автор питает надежду, что «Орнитологические экскурсии» помогут желающим приобрести некоторые знания и навыки, поддержат их интерес к птицам и стремление к поиску новых фактов.

Книга знакомит с кругом вопросов, на которые следует обращать внимание во время наблюдений за птицами в природе, с приемами распознавания птиц по голосам, полету и позам, дает советы, которые могут облегчить определение птичьих гнезд и птенцов, и т. п. Однако основная ее задача состоит в том, чтобы приобщить читателя к вопросам орнитологии, привлечь его внимание к сезонным явлениям в жизни птиц.

Таким образом, «Орнитологические экскурсии» — это своего рода введение в полевую орнитологию, составленное на основании материалов по биологии птиц, населяющих различные ландшафты северной и средней полосы России: от Карельской и Коми АССР на севере до Белгородской и Воронежской областей на юге.

В процессе создания рукописи автор пользовался советами своих товарищей — неоднократных соучастников экскурсий. Особенно он благодарен Ю. Б. Пукинскому, Г. А. Носкову и М. В. Калинину за многие счастливые дни, проведенные вместе за изучением птиц в природе. Автор пользуется также случаем выразить признательность всем лицам, предоставившим в его распоряжение свои фотографии, составившие основу иллюстративного материала. Их фамилии указаны в подписях. Оригинальные рисунки выполнены Н. К. Воронковой и О. А. Мальчевской. При подготовке и редактировании рукописи очень большую помощь оказали О. Л. Петровичева и В. М. Николаева, а также А. Р. Гагинская, И. В. Ильинский и В. А. Федоров. Чрезвычайно ценными для автора были консультации заместителя директора Пушкинского заповедника В. С. Бозырева и советы официальных рецензентов — чл.-кор. АН СССР проф. Ю. И. Полянского, директора Зоологического института АН СССР доктора биологических наук О. А. Скарлато и заместителя директора старшего научного сотрудника Р. Л. Потапова.

«Орнитологические экскурсии» имеют свою историю. Они возникли на основе главы «Экскурсии по птицам», опубликованной автором в 1956 году в 6-м издании известной книги Б. Е. Райкова и М. Н. Римского-Корсакова «Зоологические экскурсии». Сейчас пришло время пополнить эту главу новыми материалами и существенно расширить круг обсуждаемых вопросов.

Источник

Где найти единомышленников

Бёрдинг не зависит от факторов вокруг — птицы есть всегда, везде и постоянно разные. Можно вальяжно ходить по парку и считать синиц, а можно штурмовать скалы в поисках гнезда белоплечего орлана. Не делайте так, если вы не орнитолог, ладно?

У начинающих бёрдеров лайферы каждый день. Когда первая волна интереса еще не потухла, а новых птиц встречаешь меньше, пора вспомнить о бёрдерах вокруг и начать делиться впечатлениями.

Ищите бёрдеров в соцсетях

Мы собрали все более-менее активные группы бёрдеров из разных регионов страны, написали им и попросили в двух предложениях написать о себе.

Многие группы помимо площадки для общения бёрдеров организовывают экскурсии или туры для наблюдения за птицами. Если вы начинающий — сходите в местный парк с орнитологом или опытным бёрдером. Есть прогулки и походы за более редкими лайферами — для продвинутых.

Нажмите Ctrl + F для поиска своего региона.

По всей России

Санкт-Петербург и Ленобласть

Москва и Мособласть

Бёрдвотчинг Москва

Прогулки бёрдеров и обучение

Лирический лесник

Экскурсии с орнитологом Григорием Евтухом

Птицы Москвы и Подмосковья

Сообщество любителей и профессионалов-орнитологов, которые хотят использовать наблюдения в научных целях. Поддерживают Рубёрдс.

Школа наблюдения за птицами

Проводят практические занятия: экскурсии в городе и загородом, планируют проводить лекции и семинары. В группе есть тесты по видам птиц и статьи для начинающих. Делают обучающие карточки по видам птиц, например, как отличить грача от ворона или зуйка от галстучника.

Екатеринбург и область

Бёрдинг и организация орнитологических экскурсий

Организуют городские и загородные орнитологические экскурсий. Учат и предоставляют гидов-натуралистов, издают карманные определители-путеводители по местной фауне и флоре.

Птицы Свердловской области

Для общения любителей птиц и обмена информацией о птицах Свердловской области и соседних регионов.

Архангельск

Архптица

Молодое сообщество бёрдвотчеров в Архангельске и области. Провели несколько мероприятий, практику наблюдения «в полях». Объединяют бёрдвотчеров, орнитологов, биологов, ветеринаров и фотографов.

Пермь и край

Бёрдинг в Перми

Организуют орнитологические экскурсии, проводят весенние и осенние соревнования по спортивной орнитологии, координируют участие во всероссийских учетах птиц.

Рязань и область

Рязанский клуб «Птицы»

Сообщество любителей птиц. Помогают начинающим, участвуют во всероссийских орнитологических акциях. Члены клуба встречаются один раз в месяц в областной библиотеке.

Удмуртия

Бёрдинг в Удмуртии

Проводят соревнования по определению птиц в полевых условиях, естественнонаучные прогулки и миниэкспедиции. Организовывают экспедиции по России и миру для поиска и изучения интересных природных объектов.

Алтай

Алтайские познавательные экскурсии

Экскурсии для знакомства с миром природы. Во время экскурсий наблюдают за птицами и учатся их распознавать. Учат работать с Джи-пи-эс навигатором и фотографировать.

Ульяновск и область

Волга бёрдвотчинг

Рассказывают о бёрдвотчинге, растениях и животных. Проводят экскурсии, выезды и обучающие лекции, где показывают объекты живой природы в естественной среде обитания.

Птицы Ульяновской области

Новости о птицах Ульяновской области и соседних регионов, вести из поездок, экскурсий и экспедиций, сообщения о новых интересных находках, совместных акциях и проектах. Помогают определить вид птицы, отвечают на вопросы.

Челябинск и область

Птицы Челябинской области

Группа для общения и знакомства любителей диких птиц. Группа оказывает посильную помощь в спасении попавших в беду диких птиц.

Брянск и область

Птицы Брянского леса и не только.

Группу ведут профессиональные орнитологи заповедника «Брянский лес» для обмена наблюдениями за птицами.

Птицы Брянска и Брянской области

Рассказывают о разных видах птиц, с фотографиями и видео.

Нижний Новгород и область

Несторы турс

Организуют туры и экскурсии по наблюдению за птицами и другими животными в дикой природе.

Птицы Нижегородской области

Наблюдение за птицами, обмен интересной информацией, фотоохота и ее трофеи, обсуждения и вопросы.

Марий Эл

Птицы Марий Эл

Группа рассказывает о птицах республики, продвигает бережное отношение к природе, например правильное кормление птиц зимой. Помогает собрать единомышленников для совместных учётов и наблюдений.

Курск и область

Птицы города Курска

Группа собирает и публикует авторские фото и описания птиц.

Самара и область

Птицы Самарской области

Объединяют бёрдвотчеров Самарской и Ульяновской областей. Публикуют фото участников ежегодного фотоконкурса Жигулёвского заповедника «Большой год». Также помогают попавшим в беду птицам. Группу консультирует старший научный сотрудник Жигулёвского заповедника, кандидат биологических наук Г. П. Лебедева.

Владимир и область

Птицы Владимирской области

Публикуют наблюдения, фотографии и статьи о местных птицах, помогают найти единомышленников.

Киров и область

Птицы Кировской области

Группа для увлеченных бёрдвотчингом. Помогают ориентироваться в разнообразии птиц и учится их определять.

Новгородская область

Птицы Новгородской области

Сообщество ведёт орнитолог Рдейского заповедника Наталия Зуева. В группе публикуют фото и заметки участников. Результаты наблюдений публикуются в научных журналах и сборниках статей.

Источник

Изучение птиц в природе

Птицы как объект зоологических экскурсии

Изучение птиц в природе

Наука о птицах — орнитология — как самостоятельная отрасль знания сформировалась раньше других дисциплин и может считаться наиболее разработанной ветвью зоологии. Еще в средние века, когда заниматься наукой вообще было запрещено, отдельные группы птиц благодаря моде на соколиную охоту серьезно и всесторонне изучались. Уже тогда соколы стали как бы модельными объектами зоологии. История орнитологии насчитывает 17 мировых конгрессов (18-й конгресс предполагается провести в Москве в 1982 году), а некоторые орнитологические журналы существуют около полутора столетий. Все это указывает на весьма зрелый «возраст» орнитологии и ее большое значение в развитии зоологической науки.

Самые важные обобщения в зоогеографии, систематике и экологии были сделаны в прошлом и начале нынешнего столетий главным образом на орнитологическом материале. И в наши дни орнитология продолжает оставаться одной из ведущих дисциплин зоологии. Разрабатываемые ею вопросы имеют не только специальное, но и общее значение. Орнитологи первыми получили возможность использовать комплексный подход в систематике и метод индивидуального маркирования в экологии. В результате ревизия мировой фауны птиц проведена наиболее полно. Открыть новый вид птицы сейчас уже почти невозможно. И хотя никто не знает свои виды столь хорошо, как орнитологи, тем не менее и они еще далеки от окончательного понимания существующих Видов, их биологии и истории. В современной общебиологической литературе справедливо обращается внимание на то, что лишь разностороннее понимание видов дает возможность подымать на новый уровень эволюционные обобщения. Таким образом, накопление новых данных по биологии отдельных видов животных, в том числе и птиц, — дело первостепенной важности.

Это полезно помнить, тем более что до сих пор еще бытует поверхностный взгляд на орнитологию как на науку почти любительскую. В действительности же, если познакомиться с современными монографиями, посвященными систематике и происхождению видов, эволюции популяций, регуляции численности и поведению животных, то мы увидим, что в основе большинства разделов этих книг лежит орнитологический материал. Многие новые главы зоологии своим возникновением и развитием обязаны, прежде всего, орнитологии. Вопросы биоэнергетики, регуляции фаз годового цикла, теория пространственной ориентации и территориального поведения, «язык» животных и теория звукового общения, явление голосовой имитации, функциональные основы движения, вопросы авиационной орнитологии, роль животных как агентов борьбы с вредными насекомыми, охрана и изучение биологии редких и исчезающих видов, создание «Красной книги» животного мира — вот далеко не полный перечень теоретических и прикладных проблем, в разработке которых активно участвуют сейчас орнитологи. Таким образом, на зоологических экскурсиях птицы могут быть источником очень широкой информации, представляющей не только специальный, но и общебиологический интерес.

В последнее время внимание к птицам особенно возросло, причем среди самых различных кругов населения. Орнитологические экскурсии стали обязательным элементом учебных программ по зоологии, а также видом активного отдыха людей, желающих самостоятельно изучать жизнь птиц в их естественной обстановке. При этом птицы более, чем какие-либо другие животные, приобщают широкие круги населения к природе и способствуют эстетическому ее восприятию.

Особенности птиц как объектов наблюдения

Именно те особенности птиц, благодаря которым они привлекают к себе внимание, — их многочисленность, подвижность, заметность и способность издавать разнообразные звуки — отличают их как объект изучения от земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих, ведущих, как правило, более скрытный образ жизни. На экскурсиях птицы обычно первыми попадаются на глаза. Издаваемые ими крики и песни слышны на расстоянии. Немаловажное значение имеет и яркая окраска многих птиц, а также способность их к разнообразным движениям и полету. В пору размножения птичьи гнезда, яйца и птенцы сравнительно легко могут быть обнаружены и стать предметом научного обсуждения. Но своеобразие птиц как объектов экскурсии заключается не только в их многочисленности, заметности и привлекательности. Необходимо указать и на другие их особенности, нередко затрудняющие проведение экскурсий и требующие специального методического подхода.

Подвижность и осторожность. Подвижность птиц, с одной стороны, делает их более заметными, но, с другой, — препятствует длительному наблюдению за ними и заставляет наблюдателя проявлять расторопность. Если на экскурсиях по зоологии беспозвоночных, найдя нужный объект, мы можем взять его в руки и подробно рассмотреть, то на орнитологических экскурсиях это возможно по отношению к гнездам, яйцам и иногда птенцам. Взрослые же птицы, если их специально не отлавливать, позволяют рассматривать себя недолго, порою всего несколько секунд, а во время полета и того меньше. При замедленной реакции можно увидеть лишь «след пролетевшей вороны», шутят зоологи.

За короткое время действительно трудно успеть отыскать птицу глазами, рассмотреть ее внешний облик, определить вид, возраст или пол и подметить особенности ее поведения. Это вообще немыслимо без отличной самодисциплины, которая в свою очередь почти целиком зависит от интереса — желания увидеть и услышать как можно больше. Интерес к экскурсии — залог ее успеха. Настоящий же интерес к изучению птиц появляется только тогда, когда экскурсант становится исследователем. К тому же птицы бывают осторожными и близко к себе не подпускают. Даже на расстоянии они не всегда позволяют себя разглядеть. Обычно их удается хорошо рассмотреть, когда они не замечают присутствия людей. И для того чтобы на экскурсии можно было больше увидеть и услышать, надо прежде всего самому стараться быть менее видимым и слышимым. Это всегда следует помнить. При одиночных экскурсиях такие условия соблюдать нетрудно, тем более, если используются специальные укрытия. На групповых же занятиях условия тишины и осторожности создать значительно труднее и, тем не менее, они совершенно необходимы.

О видовом разнообразии. По разнообразию видового состава птицы, как известно, занимают первое место среди наземных позвоночных. Мировая фауна птиц насчитывает 8560 видов. В СССР встречается 764, на территории большинства областей, включая гнездящихся, пролетных и залетных, обитает около 300 видов, в пределах одного района — примерно 150-200, а в одном пункте в радиусе 5-10 километров можно обнаружить до 100-125 видов. Естественно, что сразу разобраться во всем многообразии птиц нелегко. Наибольшие трудности возникают при наблюдениях во время пролета или в период гнездования, когда количество видов птиц, обитающих в средних и северных широтах, увеличивается в несколько раз по сравнению с зимним составом орнитофауны. Опыт показывает, что в летний период на одной экскурсии можно встретить от 30 до 50 видов птиц. Если учесть, что окраска оперения очень многих птиц бывает различной в зависимости от пола, возраста и сезона, то станет ясно, что необходим большой навык, для того чтобы с уверенностью определять птиц в природе. Это не всегда удается, даже если иметь возможность разглядывать птиц с близкого расстояния. Дело в том, что в природных условиях окраска оперения птиц бывает трудно различимой, особенно если смотреть на птицу, сидящую в тени или против солнца. К тому же оперение, размеры и общая форма тела у многих близких видов, например у пеночек, славок и камышевок, бывают очень похожими.

Поэтому на орнитологических экскурсиях приходится определять птиц не только по их внешнему облику. Очень важно обращать внимание также на вспомогательные признаки: на место обитания птицы, манеру держаться, на способ передвижения и особенно на голос. По характеру звука, воспроизведенного птицей, можно, и не видя ее, безошибочно определить вид, пол, возраст и даже то, что птица делает. Таким образом, для успеха орнитологической экскурсии знание птичьих голосов имеет первостепенное значение.

Разнообразие форм поведения и голосовых реакций. Птицы одного и того же вида ведут себя различно в зависимости от физиологического состояния, а также от времени, места и характера деятельности. Например, дрозд-белобровик, одна из обычных наших птиц, во время беспокойства у гнезда с птенцами и во время пролета по характеру поведения как бы две совершенно различные птицы. В первом случае это существо, громко трещащее, щелкающее клювом и вьющееся над головой наблюдателя. Во втором — птица, чрезвычайно осторожная, быстрая и скрытная, лишь иногда издающая негромкий призывный крик. Движения и повадки этого же дрозда неодинаковы в зависимости от того, кормится ли он на земле или на дереве, сидит ли на ветвях, принимая солнечную ванну, насиживает ли кладку или поет, купается или устраивается на ночевку и т. п. Все стороны жизнедеятельности даже для одного вида перечислить невозможно. На орнитологической же экскурсии обычно имеют дело с десятками видов и каждый из них может попасться на глаза в любой ситуации. Чем более разнообразны ситуации, при которых удается наблюдать птиц, тем интереснее и полезнее бывают результаты наблюдений.

О присутствии птицы в том или ином месте и о ее состоянии очень часто приходится судить по ее голосу, который нельзя понимать только как пение. У птиц существует множество различных звуков, с помощью которых они могут общаться между собой на расстоянии, даже не видя друг друга. Голос птицы — зеркало ее физиологического состояния. Подавая какой-либо сигнал и выражая им свое состояние, птица соответственно возбуждает или успокаивает других особей своего вида и тем самым совсем непреднамеренно оповещает их о ситуации, в которой находится сама. В этом, собственно, и заключается механизм действия «птичьего языка» — языка сигналов.

Словарь такого языка чрезвычайно богат и пока что не поддается исчислению. Многие звуки нам еще не известны, или смысл их не разгадан. Наблюдая даже за домашними курами, петухом и цыплятами, можно легко убедиться в наличии у них множества различных звуковых реакций, имеющих разное функциональное значение. Так, сигнал тревоги петуха звучит по-разному в зависимости от того, угрожает ли опасность с земли или с воздуха. У диких воробьиных птиц, которых специально изучали в лаборатории, например у большой синицы, зяблика или серой славки, удалось выявить до 20-25 голосовых реакций самостоятельного значения. Однако не у всех птиц «словарный запас», с помощью которого они общаются, одинаков. У одних видов он разнообразен, у других — сравнительно беден, но это не означает, что такие виды стоят на разных уровнях организации. Дело в том, что многие сигналы у птиц полифункциональны и могут обслуживать разные жизненные ситуации. Кроме того, они подвержены эмоциональным видоизменениям, отражающим степень возбуждения птицы. Например, большой пестрый дятел, беспокоясь за птенцов, сидящих в дупле, в зависимости от степени опасности и близости врага может в несколько раз замедлять или ускорять частоту сигнала, издаваемого при беспокойстве. Такое поведение характерно и для других птиц. У некоторых видов, например у вороны, эмоции выражаются в различных модуляциях одного и того же сигнала. Естественно, что такой тип общения существенно расширяет возможности взаимопонимания между особями одного вида.

Наиболее специализированы сигналы, связанные с безусловной реакцией: призыв к спариванию, предупреждение птенцов об опасности, крик испуга и т. п. Наоборот, видовой призывный крик, слышимый во все времена года, почти универсален и несет самую широкую информацию. Он может издаваться при различных обстоятельствах, с разной частотой и интенсивностью, и каждый раз воспринимается особями того же вида так, как этого требует сложившаяся обстановка.

В целом, все разнообразие звуков, издаваемых птицами, можно подразделить на три группы: сигналы призывные, защитные и звуки комфорта. Последние, как правило, не имеют демонстративного характера. Они воспроизводятся обычно тихо, как бы для себя. Это попискивание птенцов, обогреваемых родителями, тихие «переговоры» птиц, кормящихся в спокойной обстановке, неопределенное щебетание («подпесня») сытого и греющегося на солнце молодого самца и т. п.

Группа сигналов призывного значения весьма разнообразна. К ней, прежде всего, надо отнести наиболее часто используемый птицами видовой призывный крик, речь о котором только что шла. Призывную функцию, несомненно, выполняет также весенняя демонстративная песня, о которой мы будем говорить особо в следующем разделе. Из других сигналов этой группы укажем на брачный крик самца и самки, выражающий готовность к спариванию, и сам призыв к спариванию, стимулирующий повторные совокупления, необходимые для нормального оплодотворения яиц. Различают также призывный пищевой сигнал самки и самца. У самцов некоторых фазановых птиц, в частности у обыкновенного петуха, он имеет скорее подманивающее, чем пищевое значение. У птенцов существует своя пищевая голосовая реакция, побуждающая взрослых птиц приносить и отдавать им корм. Для самок выводковых птиц характерны сигналы нахождения пищи и сбора птенцов и т. п. В целом, известно около полутора десятков сигналов, имеющих призывное значение, и вряд ли все они до конца выявлены.

Защитные голосовые реакции тоже разнообразны. Из них чаще всего издается сигнал демонстративной тревоги. У ряда видов птиц существует, кроме того, сигнал замаскированной тревоги, позволяющий предупреждать других птиц об опасности, не выдавая своего местонахождения. Это тонкий свист, который благодаря особой частотной характеристике очень трудно лоцируется. К группе защитных реакций можно отнести также ориентировочный сигнал, заставляющий птиц насторожиться. Имеется и специальный крик тревоги, издаваемый около гнезда или птенцов. Летом он столь же типичен для вида, как и пение весной. По нему можно не только определять вид птицы, но и судить о факте ее гнездования. Различают также боевой клич, взбадривающий саму птицу и пугающий врага, крики испуга, ужаса и т. д.

Таким образом, на орнитологических экскурсиях приходится сталкиваться с множеством смысловых значений птичьих голосов. Чаще всего, однако, бывают слышны демонстративные песни птиц, крики тревоги и видовые призывные сигналы. Знание их очень важно для тех, кто хочет поближе познакомиться с птицами и изучить различные стороны их биологии. Однако умение разбираться в голосах птиц приходит не сразу. Помочь этому — одна из задач настоящей книги.

Методические советы

Успех экскурсии в немалой степени зависит от правильной ее организации. В свою очередь правильная организация невозможна без учета условий местности и особенностей объектов изучения. Поэтому руководитель группы должен заранее сам ознакомиться с местностью, наметить маршрут и определить виды птиц, которые могут быть встречены на маршруте. Для успеха экскурсии весьма желательно, например, чтобы руководитель во время рекогносцировки заранее нашел несколько птичьих гнезд, местоположение которых ему надо хорошо запомнить. Известный «запас» таких гнезд всегда помогает нормальному проведению экскурсии, а подчас бывает просто необходим, ибо на самой экскурсии преподавателю иногда не удается обнаружить нужный материал по биологии размножения птиц. Длительные же поиски объекта расхолаживают слушателей и рассеивают их внимание. Кроме того, ни в коем случае нельзя показывать гнездо всем экскурсантам сразу. Обстановка вокруг гнезда после его осмотра должна остаться неизмененной. Поэтому показ гнезда надо производить поочередно, с соблюдением всех предосторожностей.

Большую помощь может принести заранее организованная подкормка птиц на определенных участках близлежащего леса, а также в парке или саду. Птицы, регулярно подкармливаемые человеком, обычно бывают менее осторожны, благодаря чему они с успехом могут быть использованы для показа. В засушливых районах местами концентрации многих птиц могут быть мелкие искусственные водоемы, устроенные для водопоя и купания птиц. Полезно привлекать птиц и в искусственные гнездовья. Последние, однако, пора начать изготовлять по новому типу — из смеси опилок и цемента. Они более долговечны и удобны. Делать их надо с открывающимися крышками. Это дает возможность знакомиться с теми сторонами жизни дуплогнездников, которые нельзя продемонстрировать в естественных дуплах.

Что важно взять на экскурсию. Опытный руководитель берет с собой простейшие орудия лова, чтобы поймать нужную птицу, рассмотреть, окольцевать и отпустить. Для отлова певчих птиц хороша «паутинная» сеть с размером ячеек 14 на 16 миллиметров. Иногда применяют «бойки», которые пристраивают у гнезд. При обнаружении гнезда окольцевать надо и птенцов, только осторожно, с соблюдением всех правил. Перепелов, коростелей и других птиц среднего размера ловят крупноячеистой сетью из хлопчатобумажной дели с ячеей 25 на 30 миллиметров.

В нашей стране ежегодно кольцуют сотни тысяч птиц. Однако основная масса их отлавливается во время пролета. Место рождения таких птиц, как правило, неизвестно. Более ценный для науки материал дают птицы, окольцованные у гнезд, то есть получившие своеобразный «паспорт». По кольцу с номером, где бы птицу потом ни поймали, узнают дату и место рождения или место ее постоянного жительства. Кроме того, при кольцевании у гнезда орнитолог получает возможность вести детальные наблюдения за поведением птицы в течение длительного времени — констатировать возвращение на старое место гнездования, определять ее возраст, выяснять отношение к соседним особям и т. п. Путем таких точных наблюдений сравнительно недавно было открыто явление бигамии у певчих птиц, раньше считавшихся строгими моногамами. Оказалось, что некоторые самцы горихвостки-лысушки, мухоловки-пеструшки, скворца, серой славки и других видов воробьиных птиц могут последовательно спариваться с двумя самками и иметь две семьи. Обычно это бывают самцы в возрасте 2-5 лет. Первогодки иногда вообще остаются без самок.

Умение на манок или свистом подманивать к себе птиц чрезвычайно важно и обязательно должно быть использовано в процессе экскурсии. Существуют манки на рябчика, перепела, на утку и даже на соловья. Разглядеть этих птиц, подманив их на близкое расстояние, всегда интересно. Манок на рябчика хорош тем, что с его помощью можно научиться подражать голосу не только рябчика, но и других птиц — пищухи, пухляка. Рябчики лучше всего идут на манок в конце апреля — начале мая, а также в сентябре, во время листопада. Манок на крякву используют для подманивания селезней. Пролетая мимо наблюдателя, они демонстрируют свою яркую окраску оперения и голос. Поймать перепела можно даже на групповой экскурсии при соответствующей дисциплине экскурсантов. Его ловят с помощью сети, накидываемой на траву, и специального манка — «байки». Лучшее время ловли — вечерняя заря, при заходе солнца. Однако наиболее универсальный «манок» — это магнитофон. С его помощью можно подманить на близкое расстояние самцов почти всех видов. Услышав голос своего вида, самец, как правило, сильно возбуждается, садится совсем рядом и начинает петь с повышенной интенсивностью. Как говорят птицеловы, он в этом случае «идет на драку». Магнитофон можно успешно применять для записей голосов и при фотографировании птиц.

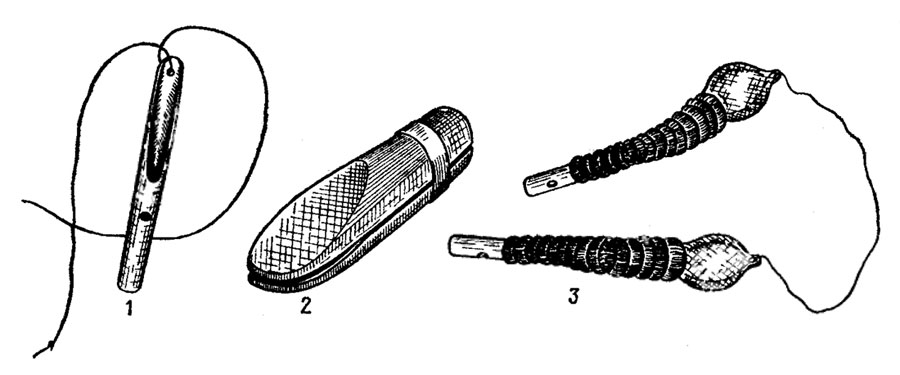

Рис. 1. Манки на рябчика (1), крякву (2) и перепела (3) (ориг.)

На орнитологической экскурсии особенно необходим полевой бинокль. Его должен иметь каждый экскурсант. Передавать бинокль из рук в руки не годится. В этом случае половина группы не увидит того, что надо. Умелое пользование биноклем требует известного опыта. Первоначально большинство экскурсантов не успевает сразу найти объект и поймать его в поле зрения бинокля. На первом же вводном занятии необходимо дать возможность натренироваться. Бинокль надо подносить к глазам, не отводя их от объекта, и затем уже наводить на резкость.

Там, где много комаров, хорошо иметь накидывающиеся на голову сеточки, вымоченные в «Дэте». Они сохраняют свои защитные свойства 2-3 дня. Иногда полезно взять с собой и термос с горячим чаем. Он пригодится и для демонстрации процесса вылупления птенцов. Естественно, что при себе должно быть все необходимое для записи наблюдений. Записывать надо сразу же на месте, чтобы потом не забыть важные детали, особенно дату наблюдения. При специальном интересе к птицам целесообразнее всего вести повидовой дневник. Важные факты по каждому виду должны заноситься на отдельную карточку или страницу блокнота, с тем, чтобы потом можно было соединить вместе все наблюдения по каждому виду.

О плане и порядке проведения экскурсии. Придерживаться очень строгого плана проведения экскурсии не следует. Даже после предварительной рекогносцировки местности руководитель, как правило, не может предугадать, в каких условиях он встретит на экскурсии птицу и с какой стороной ее жизнедеятельности ему придется знакомить группу. Неизбежность случайных встреч подчас с крайне интересными объектами и, наоборот, отсутствие тех птиц, которые, казалось бы, обязательно должны попасться на маршруте, всегда заставляют отклоняться от плановой темы. Это означает, что составлять план экскурсии имеет смысл лишь в самом общем виде. Нецелесообразно также проводить экскурсию на очень узкие темы, ибо демонстрационный материал обычно бывает значительно шире.

На орнитологической экскурсии должно действовать правило: не проходить мимо интересного объекта или редкого явления. Повторной встречи, возможно, не будет никогда ни у учеников, ни у учителя. Разве можно оставлять без внимания такие случаи? В общебиологическом плане они развивают студентов даже больше, чем программный материал. И в присутствии студентов или школьников руководитель всегда должен сохранять тот здоровый азарт поиска нового, который испытывает каждый настоящий натуралист во время своих индивидуальных экскурсий. В этом случае интерес к предмету обязательно передается и слушателям.

Второе правило, которое необходимо соблюдать при проведении групповых орнитологических экскурсий, соответствует старому и давно известному принципу педагогической науки: преподаватель должен стремиться к единству рассказа и показа. Говорить надо обычно о тех действиях птицы, которые она совершает в момент наблюдения за нею, используя при этом элементы сравнения и обобщения. Например, при знакомстве с пением и токованием птиц рассказ нужно вести о явлении токования, его биологическом значении, о характере его проявления у систематически близких видов и т. п. Нахождение гнезда должно послужить поводом для рассказа о явлении гнездестроения, о развитии птенцов и заботе о потомстве. Парящий в небе канюк или аист, пролетающая цапля или с шумом взлетающий тетерев — хорошая тема для рассказа о типах полета птиц и т. п. В некоторых случаях стоит отступить от правила и сообщить данные о характере питания и хозяйственном значении отдельных видов. Однако и в этом случае нужен определенный преподавательский такт. Молодые педагоги иногда допускают ошибку, рассказывая о птице все, что они знают о ней, на первой же экскурсии. Тратить много времени на один объект вообще нецелесообразно.

В настоящей книге материал, который может быть использован на орнитологической экскурсии, излагается в соответствии с указанным выше принципом. Сведения по биологии отдельных видов птиц, а также характеристику явлений, которые демонстрируют птицы, читатель найдет в разных разделах книги в зависимости от того, к какому из разбираемых явлений относится та или иная сторона жизнедеятельности птицы. Для удобства подбора материала по видам в конце книги дан указатель.

Само собой разумеется, что предложенный принцип распределения материала нельзя считать строго обязательным. В зависимости от цели и места проведения экскурсии, а также от времени и других обстоятельств информация о биологии птиц может быть сгруппирована по усмотрению руководителя иначе.

В заключение укажем еще на некоторые организационные моменты. Число участников на групповой экскурсии не должно превышать 10 человек. Иначе очень трудно будет поддерживать необходимую дисциплину. Вступительная беседа перед экскурсией обязательна, но она не должна превращаться в лекцию под открытым небом. Беседу надо проводить предельно кратко и непосредственно на местности. Сообщаются общая задача, порядок продвижения, условия дисциплины.

Обычная осторожность птиц вызывает необходимость сохранять определенный порядок продвижения по местности. Идти надо, не растягиваясь, кучно. Впереди обязательно должен находиться руководитель. В нужное время он останавливает группу и показывает объект так, чтобы его могли увидеть все. Остановка должна сочетаться с полной тишиной. К этому надо постоянно приучать экскурсантов. При продвижении, например, в лесу следует выбирать такие места, где можно было бы пройти без особого шума и где был бы достаточный сектор обзора. В этом отношении хороши лесные дороги и просеки, опушки, окраины вырубок.

При появлении человека, а тем более группы людей птицы обычно затаиваются и становятся незаметными. По прошествии же некоторого времени они привыкают к виду неподвижно стоящих людей и начинают снова перемещаться, петь, кормиться и т. п. Эту особенность поведения птиц необходимо учитывать. Продвигаться по лесу надо не быстро, делая частые остановки, во время которых все должны напрягать зрение и слух. Это правило в первую очередь необходимо соблюдать на весенних и летних экскурсиях, когда птицы распределены по территории более или менее равномерно и когда совсем не обязательно совершать дальние переходы в поисках мест скоплений птиц.

Труднее всего научить экскурсантов распознавать птиц по их голосам. Когда птиц много, песни отдельных видов сливаются в сплошной гомон и непривычному уху кажется, что все птицы поют одинаково. Нужна большая тренировка, чтобы определить, какой птице принадлежит тот или иной голос. Первоначально руководитель должен научить экскурсантов различать в общем хоре отдельные голоса. С этого, собственно говоря, и следует начинать знакомство с пением птиц. При этом, остановившись в каком-либо месте, полезно задать вопрос: сколько различных голосов мы слышим одновременно? В пределах слышимости иногда бывает до 10-15 видов. Постановка такого вопроса важна и в организационном отношении — учащиеся на собственном опыте убеждаются в необходим ости создать тишину. В дальнейшем надо постепенно переходить к определению и запоминанию голосов отдельных видов. Знакомиться надо первоначально с самыми простыми, характерными песнями, чаще всего слышимыми. Затем следует постепенно переходить к определению птиц, поющих более сложно. Опыт показывает, что легче всего запоминаются голоса зяблика, большой синицы, пеночки-теньковки, а труднее всего — пение зарянки, пересмешки, щегла, всех видов славок.

В процессе проведения экскурсии следует время от времени давать краткие групповые задания: провести подсчет количества кормовых прилетов птиц к гнезду с птенцами, окружить токующего коростеля или перепела и выпугнуть птицу из травы с тем, чтобы познакомиться с характером ее полета, и т. п.

Каждая экскурсия завершается подведением итогов. Это очень важный элемент занятия, в котором должна участвовать вся группа. При этом вспоминается все главное, что удалось наблюдать, сообща составляется список птиц, которых удалось обнаружить, и уточняется их систематическое положение.

В районе проведения занятий надо совершить несколько экскурсий в разных направлениях с тем, чтобы посетить места, отличающиеся по своим экологическим условиям. Это даст возможность познакомиться с различными группами птиц, населяющими лесные биотопы, открытые пространства, болота и побережья водоемов. Если в окрестностях имеется старинный парк, его нужно обязательно обследовать. Птичье население здесь может оказаться чрезвычайно разнообразным. Во время экскурсий в лес важно, чтобы учащиеся могли познакомиться с орнитофауной хвойных, смешанных и лиственных участков леса различных возрастов, с птицами вырубок и опушек. При посещении открытых стаций надо обратить внимание на различия в птичьем населении полей и суходольных лугов, оврагов и участков влажных понижений. Болота и побережья водоемов тоже бывают различных типов и заселены разными птицами. Сухие берега рек и озер обследовать легко, но изучение орнитофауны зарастающих водоемов и заболоченных побережий связано с некоторыми трудностями. Наблюдать птиц в таких местах легче со стороны открытой воды, используя лодку.

После серии экскурсий в различные биотопы учащиеся должны получить целостное представление о местной орнитофауне, познакомиться с биологией основных видов птиц, знать обычные, а также редкие виды, нуждающиеся в специальной охране.

Источник