- Демографические проблемы США

- Создание мощного полиэтнического государства. Темпы рождаемости американского населения, формирование демографической ситуации. Формирование социальной и иммиграционной политики в ближайшие десятилетия. Демографические сдвиги и их экономическое значение.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

- Подобные документы

- Современные демографические вызовы Америки

- Определяющие демографические тенденции не в пользу развития

- Американцы стремительно становятся цветной нацией

- Составляющие «цветной» демографии

- Фактор стареющего населения меняет государственные приоритеты

Демографические проблемы США

Создание мощного полиэтнического государства. Темпы рождаемости американского населения, формирование демографической ситуации. Формирование социальной и иммиграционной политики в ближайшие десятилетия. Демографические сдвиги и их экономическое значение.

| Рубрика | Социология и обществознание |

| Вид | доклад |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 23.12.2014 |

| Размер файла | 16,8 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Демографические проблемы США

Проблемы демографии, которые сегодня обозначаются все рельефнее в западном мире, носят всеобъемлющий характер, и США, вставшие во главе глобализационных процессов, в первую очередь испытывают на себе все их последствия. В расово-этнической структуре американского общества, провозгласившего в качестве доминирующей идеи своего развития создание мощного полиэтнического государства, происходят кардинальные изменения, которые грозят в самом недалеком будущем потерей господствующих позиций во всех сферах общественной жизни белого большинства.

Результаты последней переписи населения США, проведенной в 2010 г., вызвали оживленные дискуссии и комментарии. Аналитики и эксперты сошлись почти в единодушном мнении о том, что американское общество переживает тектонические демографические сдвиги, которые будут иметь огромное политическое и экономическое значение, затрагивая и сферу внешней политики современной глобальной державы.

Результирующие темпы роста населения, как известно, слагаются из трех компонентов: коэффициента рождаемости, коэффициента смертности и коэффициента нетто-иммиграционного притока. В период 2000-2006 гг. динамика этих трёх компонентов претерпела незначительные изменения.

Поскольку США исторически считаются «страной иммигрантов», то, как в прошлом, так и в настоящее время для них характерен устойчивый приток иммигрантов, который, правда, несколько уменьшился за последние шесть анализируемых лет.

Темпы рождаемости американского населения вначале XXI в. стабилизировались на среднегодовом уровне 1,4%. В отсутствии притока иммигрантов так называемые естественные темпы роста населения США, слагающиеся из разницы между темпами рождаемости и темпами смертности, были бы в среднем более чем в 1,6 раза ниже официально публикуемого уровня. Это говорит о том, что иммиграция по-прежнему играет большую роль в формировании демографической ситуации в США.

Снижение географической мобильности, безусловно, будет способствовать углублению кризисных явлений в социально-экономической сфере — росту безработицы, бедности, упадку городских районов и даже целых городов. Ярким свидетельством этого явления стало банкротство Детройта — центра автомобильной промышленности США, некогда бывшего символом американского процветания. Исторически многие свои социальные язвы Америка решала именно за счет географической мобильности населения, что и позволяло в свое время успешно «рассасывать» социальную напряженность в депрессивных регионах страны (сельскохозяйственный Юг, шахтерские районы в горах Аппалачи на Востоке).

Старания администрации Обамы по уменьшению расслоения американского общества пока не дают заметных результатов. Расслоение населения продолжается ускоряющимися темпами. Если в 1975 г. на 1% условно «богатого» населения приходилось 8% экономики, то в настоящее время значение увеличилось до 20%. Более того, если брать 10% богачей Америки — на них пришлась половина странового дохода — исторический рекорд. Богатые стремительно богатеют, бедные нищенствуют. Кроме того, несмотря на все усилия расовой корректности, усиливаются процессы сегрегации. 40% «белых» американцев и 25% «цветных» американцев живут исключительно в «собственном» расовом окружении. В США началось формирование «демографического прямоугольника». Идущие параллельно процессы снижения рождаемости и рост продолжительности жизни, привели к тому, что к 2060 г. количество американцев старше 85 лет будет равным количеству новорожденных.

Происходят серьезные изменения этнической структуры США. Расчеты показывают, что в 2040 г. белые американцы станут расовым меньшинством. Пока мультикультура США выдерживает это обстоятельство без проблем, но далеко не факт, что даже в краткосрочной перспективе не будет обострений. Наконец, в американском обществе назрела проблема пенсионного разочарования — в получении пенсий и социальных льгот уверены всего 6% населения — более половины осознают отсутствие перспектив. Если в 1960 г. самой большой демографической группой были дети от 0 до 14 лет, то уже в 2010 г. самой большой демографической группой стали люди от 45 лет до 64 лет, то есть большая часть населения США стремительно стареет.

Но опасения у экспертов вызывает не только старение населения, но и тот факт, что постепенно «смещается» этнический состав Америки, что может иметь еще большее влияние на формирование социальной, иммиграционной и экономической политики в ближайшие десятилетия.

Крупнейшей проблемой США является проблема «выбора» президента. Последние выборы продемонстрировали серьезный разрыв между молодыми и старыми избирателями, хотя еще в 2000 г. не было никакой разницы, как голосует молодой или старый избиратель.

На последних президентских выборах в США, шесть из десяти молодых избирателей поддержали Барака Обаму по сравнению с 47% голосовавшими за него из средневозрастной группы, 44% — из великовозрастной группы. В то же время, если посмотреть на выборы с точки зрения этнического разделения, шесть из десяти белых американцев голосовали за Митта Ромни, в то время как девять из десяти чернокожих избирателей поддерживали Барака Обаму. Обама также привлек голоса 79% американских граждан азиатского и латинского-американского происхождения. Постепенно растет разрыв в восприятии действительности не только между молодым и старым поколением, но и людьми разных этнических групп, у каждой из которых есть свои потребности и интересы. Все эти этнические группы брошены в единый плавильный котел, подогреваемый рекордным уровнем долговой несостоятельности, в рамках которого экономический рост XX века — это лишь попытка скрыть несостоятельность и опасность социальных трендов последних десятилетий.

Времена, когда США как молодая нация занимали одно из первых мест в мире по естественному приросту населения давно прошли. В XX в. прирост населения заметно снизился. На середину 2007 года в США показатель смертности составил 8 смертей на 1000 человек, а показатель рождаемости — 14 новорожденных на 1000 человек. Учитывая эти данные, можно сделать вывод, что естественный прирост населения равен примерно 6 человек на 1000 жителей. Однако около 40% этого прироста обеспечивается не за счет естественного движения населения, а благодаря иммиграции, которая всегда оказывала и продолжает оказывать большое влияние на динамику численности населения США.

В США государственная демографическая политика в обычной ее трактовке фактически отсутствует. Гражданам в этой сфере предоставлена полная свобода выбора. Помощь семье оказывают, как правило, косвенную, в форме разных налоговых льгот. Согласно международным прогнозам к 2015 г. население США может увеличиться до 331 млн., к 2025 г. — до 350 млн. и к 2050 г. — до 395 млн. чел. На протяжении всего этого времени США будут оставаться третьей страной мира по численности населения после Китая и Индии. Согласно прогнозам 500-миллионного рубежа страна может достигнуть в 2081 г.

социальный демографический население

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Изучение влияния мирового кризиса на демографические процессы в Республике Беларусь: снижение рождаемости, увеличение смертности, прогрессирующий рост численности внебрачных детей. Изучение приоритетных направлений социальной политики государства.

реферат [334,6 K], добавлен 15.02.2010

Основные понятия, лежащие в основе демографии. Институт семьи и статистика бракосочетательных процессов. Частные демографические показатели уровня рождаемости. Цели, принципы, задачи и основные направления демографической политики Российской Федерации.

курсовая работа [130,8 K], добавлен 12.11.2010

Понятие демографической политики и ее элементы. Структурные составляющие демографической ситуации. Анализ демографической политики в регионе (на примере Пермского края). Ожидаемые демографические тенденции развития пути решения социальных последствий.

курсовая работа [60,2 K], добавлен 22.01.2014

Истоки рождения демографии как науки, пути её дальнейшего развития. Особенности сложившейся демографической ситуации в современной России. Естественный прирост населения. Динамика, современные тенденции и демографические прогнозы смертности в России.

контрольная работа [552,3 K], добавлен 16.12.2010

Демографические характеристики и процессы. Общие понятия и методические подходы к оценке. Ретроспективный анализ развития демографической ситуации в Западной Европе (на примере Великобритании, Германии и Франции) до начала 90-х годов ХХ столетия.

курсовая работа [34,7 K], добавлен 13.04.2004

Источник

Современные демографические вызовы Америки

Авторизуйтесь, если вы уже зарегистрированы

Д.полит.н., руководитель Центра внутриполитических исследований Института США и Канады РАН, эксперт РСМД

В расово-этнической структуре американского общества, провозгласившего в качестве доминирующей идеи своего развития создание мощного полиэтнического государства, происходят кардинальные изменения, которые грозят в самом недалеком будущем потерей господствующих позиций во всех сферах общественной жизни белого большинства. Какие последствия это будет иметь для страны?

Проблемы демографии, которые сегодня обозначаются все рельефнее в западном мире, носят всеобъемлющий характер, и США, вставшие во главе глобализационных процессов, в первую очередь испытывают на себе все их последствия. В расово-этнической структуре американского общества, провозгласившего в качестве доминирующей идеи своего развития создание мощного полиэтнического государства, происходят кардинальные изменения, которые грозят в самом недалеком будущем потерей господствующих позиций во всех сферах общественной жизни белого большинства. Его называют ядром американской нации. Оно основало современное американское общество и на протяжении более двухсот лет выступало главной движущей силой его цивилизационного и культурного развития. Какие последствия это будет иметь для страны?

Определяющие демографические тенденции не в пользу развития

Результаты последней переписи населения США, проведенной в 2010 г., вызвали оживленные дискуссии и комментарии. Аналитики и эксперты сошлись почти в единодушном мнении о том, что американское общество переживает тектонические демографические сдвиги, которые будут иметь огромное политическое и экономическое значение, затрагивая и сферу внешней политики современной глобальной державы.

Американское общество переживает тектонические демографические сдвиги, которые будут иметь огромное политическое и экономическое значение, затрагивая и сферу внешней политики современной глобальной державы.

Согласно результатам переписи, в 2010 году население США достигло 308,7 млн человек, увеличившись по сравнению с 2000 годом, когда оно составляло 281,4 млн человек. Хотя по темпам роста населения среди промышленно развитых стран Запада США по-прежнему занимают лидирующие позиции, в первом десятилетии нового века отмечен самый низкий темп рост населения за последние 70 лет со времен Великой Депрессии 1930-х годов, когда он составил всего 7,3%. Темпы роста американского населения в 2000-е годы не идут ни в какое сравнение с рекордными показателями 1950-х годов (1, 2), которые были почти в два раза выше, достигнув исторического максимума в 18,5%.

Отмеченное замедление американские аналитики объясняют, прежде всего, экономическими факторами, поскольку на протяжении первой декады нового столетия США пережили две рецессии (в 2001 г. и в 2008-2009 гг.).

Ухудшение динамики большинства экономических показателей в сочетании с кризисом в сфере ипотечного кредитования обернулись и рекордным снижением географической мобильности населения: в 2000-е годы место постоянного жительства ежегодно меняло не более 11% американцев, что стало самым низким показателем за весь период после Второй мировой войны. В этой связи достаточно указать, что в 1950-е годы место жительства ежегодно меняло более 20% населения страны.

Снижение географической мобильности, безусловно, будет способствовать углублению кризисных явлений в социально-экономической сфере – росту безработицы, бедности, упадку городских районов и даже целых городов.

Снижение географической мобильности, безусловно, будет способствовать углублению кризисных явлений в социально-экономической сфере – росту безработицы, бедности, упадку городских районов и даже целых городов. Ярким свидетельством этого явления стало банкротство Детройта – центра автомобильной промышленности США, некогда бывшего символом американского процветания. Исторически многие свои социальные язвы Америка решала именно за счет географической мобильности населения, что и позволяло в свое время успешно «рассасывать» социальную напряженность в депрессивных регионах страны (сельскохозяйственный Юг, шахтерские районы в горах Аппалачи на Востоке).

Ощущение нарастающих экономических трудностей и кризисных потрясений подчеркивается и другим фактором: впервые в истории американских переписей населения, регулярно проводящихся с 1790 г., зафиксировано падение среднего реального дохода домовладений. В 2010 г. средний доход американских домовладений составил 50 тыс. долларов, что почти на 9% меньше этого показателя для 2000 г., когда он достиг рекордных за всю американскую историю 55 тыс. долларов. Как следствие этого процесса абсолютная численность американских бедняков — физических лиц, имеющих доходы ниже официально установленного уровня бедности,- превысила в 2010 г. 46 млн человек, т.е. оказалась больше, чем в 1959 году (40 млн человек). И хотя в относительном измерении доля беднейших слоев в общей численности населения США немногим превышает 15%, можно утверждать, что бедность становится хроническим и застойным феноменом, умножая такие социальные язвы, как преступность (в том числе и с применением огнестрельного оружия), наркомания, проституция, распространение ВИЧ-инфекций, рост всех видов нелегального бизнеса и «теневой экономики».

Американцы стремительно становятся цветной нацией

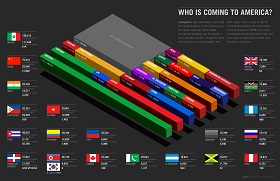

Однако самой тревожной тенденцией демографической ситуации в США, выявленной переписью 2010 г., являются сдвиги в расово-этническом составе американского общества. Потоки иммигрантов, хлынувшие в «землю обетованную» с начала 1990-х годов, после окончания холодной войны и фактически начавшейся глобализации хозяйственных связей, привели к тому, что, согласно результатам переписи, лица, рожденные за пределами США, составили в 2010 г. 40 млн человек или почти 13% населения страны. Около 92% прироста населения (порядка 25 млн человек) пришлись на долю латиноамериканцев, афроамериканцев и американцев азиатского происхождения, в то время как вклад белого населения составил всего 2,3 млн человек. В результате к 2010 году доля белых американцев в общей численности населения страны сократилась до 64%, в то время как еще в 2000 году она составляла немногим более 69%.

Эта тенденция наглядно проявилась в ста крупнейших американских городах, в которых численность белого населения сократилась до 57% по сравнению с 71% в 1990 г. В 22 крупнейших американских городах–метрополиях этнические меньшинства уже составляют более половины населения, и они все в большей степени начинают заселять пригороды, которые в период после Второй мировой войны стали символом и оплотом материального благополучия и политического влияния американского среднего класса.

Еще одной тенденцией, обозначившейся в предыдущие годы и резко набравшей ускорение в последнее десятилетие, стало усиление неравномерного регионального роста населения. Если население южных и западных штатов увеличилось на 23 млн человек, то северо-восточных – всего на 4 млн человек.

Впервые в истории американских переписей населения, регулярно проводящихся с 1790 г., зафиксировано падение среднего реального дохода домовладений.

Характерной чертой интенсивного роста населения Запада и Юга является то, что население этих регионов начиная со второй половины прошлого века в значительной степени прибавлялось за счет цветного населения. Так, например, наибольший прирост населения на Западе произошел благодаря эмигрантам из Латинской Америки, приток которых через границу с Мексикой в пограничные западные штаты особенно увеличился после принятия закона 1965 г. Реформа 1965 г. узаконила принцип кровно-родственных связей (а не найм иностранной рабочей силы по принципу квалификации) как главной основы для получения статуса иммигранта, исходя из того, что в течение предыдущих 50 лет главный поток иммигрантов в США шёл из европейских стран, в основном передовых в научно-техническом и экономическом отношении – Германии, Великобритании и Франции, и американские политики посчитали, что эта ситуация будет иметь место и в будущем. При этом исключительно важно подчеркнуть, что иммиграционная реформа 1965 г. была осуществлена на волне борьбы за гражданские права, которая полным ходом набирала обороты в стране в 1960-е годы, и поэтому общий её смысл в этом плане состоял в отмене дискриминации и всех ограничений на въезд в США по расово-этническому признаку.

После 1965 г. поток иммигрантов в США увеличился. Однако, вместо того, чтобы отдать предпочтение квалифицированным иммигрантам из Западной Европы, новая система натурализации начала стимулировать иммиграцию на основе кровно-родственных связей. В результате принципиально важной особенностью иммиграционного притока в США сегодня является то обстоятельство, что порядка 2/3 всех лиц, становящихся законными иммигрантами, получают соответствующий статус в качестве ближайших или отдалённых родственников граждан США, а рост экономического благосостояния в Европе и постепенное укрепление экономических связей США и Мексики предопределили сдвиг основного потока иммигрантов в США от европейских в сторону латиноамериканских и азиатских стран. Таким образом, реформа 1965 г. коренным образом изменила американские иммиграционные приоритеты — иммиграция стала носить преимущественно демографический характер.

Американский опыт иммиграционных реформ свидетельствует о том, что их последствия общество в полной мере может ощутить только спустя 3—4 десятилетия, в ходе которых претерпевают коренные изменения те социально-экономические и политические факторы, которые и обуславливают проведение реформаторских преобразований. Четвёртая волна иммиграции, начавшаяся в США с середины 1960-х годов, значительно изменила параметры ряда ключевых демографических характеристик американского общества. Прежде всего, это сказалось в значительном – почти в два раза – увеличении в течение последних трех десятилетий доли населения, рождённого за пределами США, Темпы увеличения численности населения США, рождённого за их пределами в этот период устойчиво в 5 раз превышали темпы роста численности коренного населения. Структурно, ведущие позиции в американском населении, рождённом за пределами США, в настоящее время занимают латиноамериканцы.

С 1980 г. число латиноамериканцев, проживающих в западном регионе, стабильно держится на уровне 43-44%. В последнее десятилетие представительство расовых меньшинств в этом регионе продолжило расти, в совокупности увеличившись на 29%, в то время как численность белого неиспаноязычного населения возросла только на 3% (1, 2). Численность жителей Юга также пополнялась высокими темпами в основном за счет иммиграции испаноговорящих, треть которых стабильно оседает на Юге (31% в 1980 г. и 33% – в 2000 г.) C 2000 по 2010 г. в южном регионе цветное население увеличилось на 33,6%, в то время как белое неиспаноязычное возросло лишь на 4%.

Однако в условиях экономических трудностей в США резко меняется отношение к иммигрантам и их потомству, рожденному и выросшему в Америке. Американские аналитики указывают, что «отношение к иммигрантам претерпело значительные изменения по сравнению с 2000 г. В начале столетия экономика находилась на подъеме, и поэтому как легальные, так и нелегальные иммигранты в массовом порядке заполняли наличные рабочие места в расширяющейся экономике. Тогда на них смотрели как на активы, которые стали ценным дополнением к традиционной американской рабочей силе и обществу в целом. В настоящее время в условиях экономического кризиса, высокой безработицы и сокращающихся возможностей государственного финансирования на иммигрантов смотрят как на нежелательную нагрузку на ресурсы и как на конкурентов на хорошие рабочие места».

Составляющие «цветной» демографии

В 2010 г. половина новорожденных американцев приходилась на долю белых, а вторая половина – на долю этнических меньшинств. Механизм срабатывания демографической бомбы замедленного действия отчетливо просматривается на следующих данных, полученных в ходе переписи 2010 г. Коэффициент рождаемости в 2010 г. у белых американок составил 10,9‰, в то время как у всех других расовых категорий он выше: у испаноязычных – 18,7‰, у афроамериканцев – 15,1‰, у азиатов – 14,5‰, у американских индейцев и коренных жителей Аляски – 11‰. Коэффициент фертильности белых женщин (количество рожденных на 1000 женщин детородного возраста – от 15 до 44 лет в каждом году) в 2010 г. равнялся 58,7‰, в то время как у испаноговорящих − 80,3‰, у афроамериканок – 66,6‰, у азиаток – 59,2‰, у американских индейцев и коренных жителей Аляски – 48,6‰.

На сегодняшний день в общей численности американских детей в возрасте до пяти лет белые дети составляют 51%, латиноамериканские дети -25%, дети афроамериканцев – 14%, дети прочей этнической принадлежности – 4%. В то же время среди населения в возрасте 85 лет и старше доля белых американцев достигла 85%, афроамериканцев – 7%, латиноамериканцев – 5%, лиц прочей этнической принадлежности – 2%.

Поскольку лица в возрасте 85 лет и старше отражают расово-этнический состав американского общества 1920-х годов, то совершенно очевидно, что через несколько десятилетий, когда в США произойдет очередная смена поколений, общество будет совсем иным по сравнению с теми расхожими представлениями об Америке, которые бытовали в последней трети ХХ в. и которые лежали в основе тиражированных по всему миру стереотипов об исключительном характере американской цивилизации. Половина цветного населения страны может сказать, что теперь она является коренным американским населением, в полной мере, но на свой лад отражающим «исключительный» американский дух и «неповторимую» американскую систему ценностей.

Темпы роста населения в возрасте 45 лет и старше в первом десятилетии текущего столетия в 18 раз превышали темпы роста населения в возрасте 44 года и моложе.

С этой точки зрения показательно, что в период 2000-2010 гг. в общей численности американского населения в возрасте 18 лет и младше, насчитывающего 74,2 млн человек (по сравнению с 2000 г. оно увеличилось почти на 2 млн человек) «произошло, – как отмечает американский демограф У. Фрей, – фактическое замещение белых подростов, численность которых уменьшилась на 4,3 млн человек, на подростков-латиноамериканцев, численность которых увеличилась на 4,8 млн человек (численность остальных этнических групп в этой возрастной категории заметных изменений не претерпела)».

Наиболее быстро растущим этническим сегментом американского общества являются латиноамериканцы, которые обеспечили более половины (15,2 млн человек) абсолютного прироста населения США в 2000-2010 гг. В результате за этот период их численность увеличилась с 35,3 до 50,5 млн человек. Таким образом, доля латиноамериканцев в общей численности населения достигла 13%, и они стали второй этнической группой, оттеснив на третью позицию афроамериканцев. При этом следует указать на одну особенность прироста латиноамериканского населения США, имеющую важное политическое значение. Главный вклад в прирост латиноамериканского населения внесли мексиканцы – 11,2 млн человек (3/4 прироста), далее следуют пуэрториканцы – 1,2 млн человек, на третье место вышли кубинцы – немногим более 0,5 млн человек. Численность выходцев из стран Центральной Америки (помимо Мексики) увеличилась на 2,3 млн человек, из стран Южной Америки – на 1,4 млн человек.

Непростые отношения, которые складывались у США с различными странами к югу от Рио-Гранде на протяжении столетий, особенно с Мексикой, оказывали и будут оказывать влияние на восприятие различными группами латиноамериканцев их новой родины. Американские исследования последнего времени, в частности, показывают, что в 2011-2012 гг. в перечне таких проблем, как состояние экономики, занятость и безработица, образование и доступ к медицинскому обслуживанию, в среднем порядка 28% опрошенных латиноамериканцев называло иммиграционную реформу одним из важнейших приоритетов для латиноамериканского населения США, при этом среди латиноамериканцев мексиканского происхождения этот процент был выше и составлял почти 30%.

Фактор стареющего населения меняет государственные приоритеты

Фактически тенденция к старению населения ведет к тому, что Америка становится интровертным обществом, все больше ориентированным на решение головоломных проблем внутреннего развития, нежели на внешнюю экспансию и создание планетарной Pax Americana. СЛЕДИТЬ ЗА СОБЫТИЯМИ

Источник