Публикации

По самому оптимистическому прогнозу Организации объединенных наций (ООН), к 2050 году численность населения России почти не изменится. Однако по более реалистичным прогнозам, она сократится примерно на 10 миллионов человек: до показателей 1978 года. Такие демографические сценарии неутешительны, но именно они должны задавать вектор движения социальной политики России и мотивировать власти уже сегодня пересмотреть и усовершенствовать подходы к решению проблем в этой сфере для того, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить естественный прирост населения.

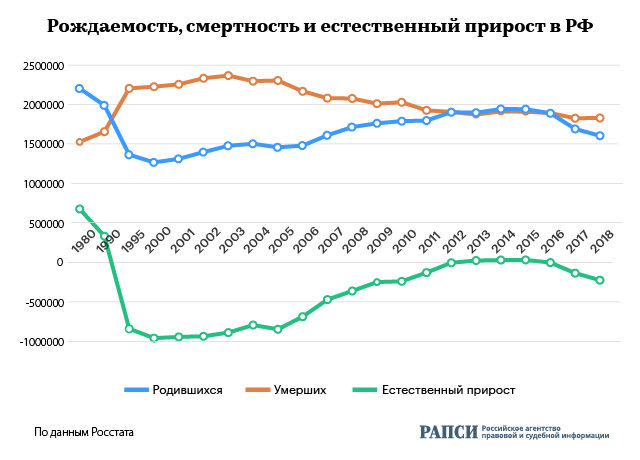

В XXI веке естественный прирост населения России наблюдался только в 2013-2015 годах. Положительная демографическая динамика этих лет стала результатом политики, реализуемой по инициативе Президента РФ Владимира Путина, который в 2006 году предложил комплекс мер, направленных на улучшение материального положения и жилищных условий семей. В частности, с 1 января 2007 года в России реализуется программа «Материнский капитал» — форма государственной поддержки семей при рождении или усыновлении второго, третьего или последующих детей.

Начиная с 2016 года рождаемость снизилась, и естественный прирост сменился убылью населения. Так, в 2018 году разрыв в показателях смертности и рождаемости составил более 224 тысячи человек, а за первые четыре месяца текущего года численность российского населения сократилась на 150 тысяч человек.

«Это означает, что за 2019 год убыль может составить порядка 450 тысяч человек, что очень много. Такой показатель наблюдался давно, в 2007 году. Миграция в какой-то степени компенсирует естественную убыль, но не полностью. Кроме того, сейчас очень любят ссылаться на так называемую демографическую пирамиду: в 90-х годах наблюдалась очень низкая рождаемость, и сейчас девушки, рожденные в те времена, вступили в возраст, когда сами могут рожать, но их очень мало», — прокомментировал ситуацию Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев.

В февральском послании к Федеральному Собранию глава государства назвал сложным демографический период, в котором в настоящее время пребывает Россия, однако напомнил, что в начале 2000-х годов еще более негативные тенденции в этой сфере удалось переломить. Речь идет о так называемом «русском кресте» — ежегодном превышении количества умерших над количеством родившихся, причиной которого стали высокая смертность и низкая рождаемость населения в 1990-е годы.

В своей речи Путин призвал гражданское общество, религиозные организации, политические партии и средства массовой информации уделять особое внимание укреплению семейных ценностей, поскольку «это вопрос нашего будущего». В связи с этим ОП РФ подготовила доклад «Демография-2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения Российской Федерации», в котором описаны возможные и наиболее быстрые пути улучшения демографической ситуации в стране.

Как связаны ВВП и рождаемость?

Одним из важнейших показателей уровня воспроизводства населения является суммарный коэффициент рождаемости (СКР), который обозначает число детей, приходящихся на одну женщину условного поколения. В новейшей истории России самые высокие данные по числу родившихся зафиксированы в 2014-2015 годах —более 1,9 миллиона детей в год. В указанный период СКР увеличился до 1,78 благодаря мерам поддержки рождения третьего и последующих детей, реализуемым в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией. Однако, начиная с 2016 года, данный показатель снижался, и в настоящее время составляет 1,58. Проведенное ОП РФ совместно с Международной лабораторией демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС исследование позволяет утверждать, что при сохранении показателя СКР 1,58 Россия будет находиться в процессе постоянной убыли населения вплоть до 2050 года.

«Это значит, что мы будем формировать новую демографическую яму, которую вряд ли преодолеют наши следующие поколения. Исключительно при уровне показателя СКР 2,05 и близкому к этому значению мы выйдем на устойчивый естественный прирост, который будет продолжаться до 2040 года и только из-за структуры населения потом начнет снижаться. Однако при этом общий прирост населения будет постоянным», — пояснил автор доклада «Демография 2024» — заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

По словам эксперта, для достижения эффективных результатов в демографической политике государству необходимо тратить на соответствующие программы не менее 2% валового внутреннего продукта (ВВП), что для России составляет порядка двух триллионов рублей. Поскольку в настоящее время объем инвестиций в семейную политику не превышает 500 миллиардов рублей в год, шансы выхода России на показатель СКР выше 2 весьма незначительны.

К примеру, в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейского союза (ЕС) на повышение уровня рождаемости в среднем тратится 2,4-2,7% ВВП. В отдельной статистике по европейским странам данный показатель варьируется от 3% до 4%, одним из лидеров в ней является Франция, направляющая на поддержание уровня воспроизводства населения порядка 5-6% ВВП.

Согласно среднему варианту прогноза Росстата, в ближайшие годы демографическая ситуация в России будет ухудшаться. Так, к 2024 году население России сократится примерно на 320 тысяч человек, а к 2035 году — более чем на 2,5 миллиона. Высокий вариант прогноза ведомства исключает такое развитие событий и предлагает оптимистичный сценарий, по которому уже с этого года общий прирост населения будет постоянно увеличиваться. Однако с учетом того, что в 2019 году численность населения России уже снизилась на 150 тысяч человек, вероятность реализации положительного прогноза стремится к нулю.

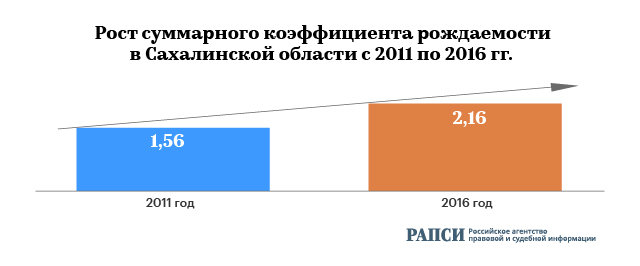

«Мы должны признать, что если демографическая программа в России останется такой, какая она есть сейчас, прироста населения не будет. Однако мы утверждаем, что повышения рождаемости можно добиться. Например, у нас есть опыт Сахалинской области, где несколько лет назад проводилась масштабная программа, в результате которой СКР превысил 2», — отметил секретарь ОП Фадеев.

Бэби-бум в Сахалинской области

Успешным примером роста СКР в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией может служить Сахалинская область, где всего за пять лет — с 2011 по 2016 годы — данный показатель вырос с 1,56 до 2,16.

В нынешнем столетии такой темп роста СКР стал самым высоким в мире и позволил региону обеспечить естественный прирост населения. Это стало возможным благодаря масштабному комплексу мер поддержки рождения третьего ребенка в сочетании с помощью многодетным семьям на всех этапах жизненного цикла.

«Долгое время мы обращали внимание на международный опыт, а именно на практику Франции, где с 1994 по 2010 годы был достигнут рост СКР с 1,6 до 2,07. Безусловно, во Франции очень серьезная семейная политика с большим финансированием, однако и наши регионы демонстрируют эффективные результаты, причем с гораздо меньшими затратами. Мы подсчитали, сколько Сахалинская область расходует на меры поддержки семей с детьми, и если эту цифру переложить на уровень Российской Федерации, то она будет соответствовать примерно 1,3-1,5% ВВП», — рассказал член ОП Рыбальченко.

Что касается реализуемой в Сахалинской области социальной политики, то в ней следует выделить пакет мер, предоставляемых различным категориям семей без учета их доходов. Во-первых, к нему относится ежемесячная денежная выплата беременным женщинам и детям до трех лет на обеспечение их полноценным питанием (в 2017 году ее размер составлял порядка двух тысяч рублей, в курильских районах — свыше четырех тысяч). Во-вторых, с 2015 года каждая сахалинская семья при рождении первенца получает 54 тысячи рублей, что гораздо выше среднего показателя по РФ. Ежемесячная финансовая поддержка многодетных семей предполагает выплату в 2,5 тысячи рублей на ребенка, а при рождении третьего и последующих детей равняется прожиточному минимуму и в настоящее время составляет порядка 15 тысяч рублей.

Кроме этого, многодетные семьи в Сахалинской области освобождены от уплаты налога на имущество и земельного налога в отношении участков, предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство. Если же семья имеет пять и более детей, то ей полагается выплата в размере до одного миллиона рублей на приобретение транспортного средства.

Что делать?

Напомним, что ключевым условием для достижения естественного прироста населения в России является суммарный коэффициент рождаемости 2,05, то есть нынешний показатель должен увеличиться более чем в полтора раза. По мнению членов ОП РФ, работу над обеспечением демографического прорыва стоит начать с регионов Дальневосточного федерального округа, куда в том числе входит Сахалинская область, на опыт которой необходимо ориентироваться. Реализация нового пакета мер может быть проведена в рамках Национальной программы развития Дальнего Востока, для этого потребуется порядка 72 миллиардов рублей дополнительных инвестиций.

«К дальневосточным регионам на первом этапе можно добавить геополитически важные, но территориально обособленные субъекты — Калининградскую область, Республику Крым и город Севастополь. На втором этапе новый пакет мер необходимо реализовать в демографически депрессивных регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов», — следует из доклада ОП «Демография-2024».

Согласно документу, неотъемлемой частью нового пакета мер должны стать: отцовский капитал в размере действующего материнского капитала (порядка 450 тысяч рублей), который будет выплачиваться при рождении третьего и следующих детей; гарантированное поступление каждого ребенка из многодетной семьи в вуз на условиях целевого контракта; федеральная программа, в соответствии с которой при рождении третьего ребенка семье предоставляется ипотечный кредит под 0% годовых или жилое помещение на условиях субсидированного найма с погашением 50% его стоимости; дополнительное ежемесячное пособие в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье.

Поскольку рост СКР напрямую связан с повышением доступности дошкольного образования и услуг по уходу за детьми в возрасте до трех лет, особое внимание автор доклада требует уделить развитию именно этой сферы. Согласно «майскому указу» президента России, к 2021 году должна быть полностью ликвидирована очередь в ясли для детей до трех лет. Ссылаясь на зарубежный опыт, автор доклада «Демография-2024» указывает, что альтернативным методом решения этой задачи может стать повсеместное внедрение системы сертифицированных нянь. Например, во Франции 300 тысяч таких нянь воспитывают порядка одного миллиона детей.

В настоящее время при поддержке ОП в семи пилотных регионах России реализуется проект «Профессиональные няни — детям!», в рамках которого, в частности, организуются обучающие семинары по подготовке будущих тьюторов. Развитие института сертифицированных нянь позволит решить в короткие сроки ключевую задачу национального развития, а именно создать условия для осуществления трудовой деятельности матерей и обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Подготовила Евгения Соколова

Источник

Демографическое будущее регионов страны

Избранное в Рунете

Сергей Рязанцев, Кобилджон Зоидов

Демографическое будущее России

Рязанцев Сергей Васильевич – доктор экономических наук, член-корреспондент РАН. Зоидов Кобилджон Ходжиевич – заведующий лабораторией проблем пространственного развития экономики Института проблем рынка РАН, кандидат физико-математических наук.

Хотя с 2006 г. в России растет число родившихся и сокращается число умерших, естественная убыль населения сохраняется. Более того, принятые в последние годы демографические программы имеют «затухающий» эффект, и весьма вероятно «углубление» депопуляции в случае ослабления внимания к демографической политике. Стране требуются кардинальные меры по изменению социально-экономического базиса демографических процессов и их ментальных основ.

Власти Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях в последнее время уделяли значительное внимание решению демографических проблем. Вслед за Посланием Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию 10 мая 2006 года, в котором демографическая проблема была названа «самой острой в современной России», а «демографическая ситуация критической», Советом Безопасности 20 июня 2006 г. был одобрен комплекс мер демографической политики. На протяжении 2006 – 2012 годов правительством и министерствами, федеральными и региональными властями реализовывались мероприятия по поддержке семьи, стимулированию рождаемости, сокращению смертности, регулированию миграции. В итоге удалось добиться ощутимых результатов – с 2006 г. в стране растет число родившихся и сокращается число умерших.

Несмотря на это, в России сохраняется естественная убыль населения (в 2011 г. она составила 129 тыс. человек). На общий прирост населения удалось выйти только благодаря положительному сальдо внешней миграции. Принятых мер в области социально-демографической политики явно недостаточно для полного решения демографических вопросов. Требуются дальнейшие усилия по оптимизации социально-демографической политики в России. Обсуждению конкретных мер на этом направлении посвящена данная статья.

Демографический рост России возможен только при реальном увеличении социальных инвестиций и повышении эффективности расходования средств на социально-демографическую политику. Решение демографической проблемы в России требует объединения всех реализуемых направлений политики в специальную Национальную программу демографического развития на период до 2025 г. с выделением достаточных средств и созданием специальных федеральных органов власти, ответственных за ее реализацию. Расходы на реализацию Национальной программы демографического развития должны составлять не менее 5% ВВП с четким распределением средств по статьям расходов, выделением критериев и индикаторов по эффективному расходованию средств. Национальная программа демографического развития России должна включать три направления: «Стимулирование рождаемости, поддержка семьи, ответственного материнства и отцовства», «Улучшение здоровья и сокращение смертности населения» и «Оптимизация системы расселения, регулирования миграции и стимулирование занятости населения», а также меры организационного порядка.

Требуется восстановить в составе Правительства должность заместителя Председателя (вице-премьера), который будет курировать ведомства, работающие в сфере демографического развития (Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральную миграционную службу РФ, Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ).

Необходимо создать Министерство демографического развития РФ для разработки направлений и мер реализации государственной политики в этой области, координации деятельности региональных структур, работающих в сфере ее реализации, разработки и осуществления информационно-пропагандистских мероприятий, переподготовки кадров в демографической сфере.

Нужно создать Совет по демографической политике как консультативный орган при Президенте Российской Федерации с привлечением представителей всех заинтересованных министерств и ведомств, ведущих экспертов и ученых, представителей бизнеса и средств массовой информации. Функции Совета должны заключаться в выработке концептуальных положений и предложений по реализации демографической и миграционной политики, координации всех заинтересованных структур в этой области.

Необходимо создать государственный научно-исследовательский институт демографии при Министерстве демографического развития РФ и Российской академии наук для разработки научно обоснованных решений в сфере формирования демографической и миграционной политики страны и подготовки ежегодных докладов о демографической ситуации в России для Президента, Федерального собрания и Правительства.

Целесообразно провести конкурс региональных программ демографического развития. По его результатам выделить средства на условиях софинансирования. Эффективные демографические программы могут стать «модельными» и внедряться в других регионах России.

Необходимо усовершенствовать систему сбора и обработки статистической информации по рождаемости, смертности и миграции, в том числе восстановить сбор данных, упраздненных согласно закону «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 г. № 143-Ф3 (очередность рождения детей, социальный статус и гражданство умершего человека, национальность мигрантов и пр.). Важно развивать систему сбора данных на основе новых источников информации (ввести разработку миграционных карт, регистрации по месту пребывания, завершить создание реестра иностранных граждан в России).

Требуется учредить ежегодный общественно-научный Общероссийский форум по демографическим и миграционным проблемам как форму привлечения внимания к демографической проблематике и площадку для диалога власти, бизнеса, средств массовой информации, общественности в данной сфере.

Предпринятые в последние годы меры демографической политики имеют «затухающий» эффект и весьма вероятно продолжение («углубление») депопуляции в случае снижения внимания к демографическим проблемам. Необходимы кардинальные меры по изменению социально-экономического базиса и ментальных основ демографических процессов в России.

Демографические процессы детерминированы следующими негативными социальными факторами: бедность и коррупция, безработица и низкая оплата труда, отсутствие социальной защищенности и уверенности в «завтрашнем дне», разрушение семейных ценностей и недоступность медицинских услуг, деградация моральных устоев и распространение асоциальных форм поведения.

Согласно рейтингам международных сопоставлений по уровню потребления алкоголя, Россия занимает 22 место в мире, по уровню жизни – только 65 место (между Ливией и Македонией), по индексу восприятия коррупции – 143 место (между Индонезией и Того), по уровню бедности – 95 место в мире (между Индией и Алжиром). Социальные факторы накладывают существенный отпечаток на демографическое поведение населения. В ходе социологического опроса ВЦИОМ были выявлены три ключевых помехи решению о рождении ребенка в России: материальные проблемы (59% россиян), жилищные проблемы (42%) и страх за будущее детей (30%) [1].

Необходимо пересмотреть подходы к социальной поддержке уязвимых групп населения. Основу политики улучшения здоровья и роста продолжительности жизни составляет борьба с бедностью. Именно распространение бедности, то есть увеличение численности групп с низкими доходами, является одним из важнейших факторов роста смертности населения в целом, в том числе от социально обусловленных предотвратимых причин. Без сокращения численности данных групп населения невозможно достичь существенного прогресса в улучшении здоровья населения в целом. Бедность и плохое здоровье образуют порочный круг. Бедность ведет к нездоровью в силу недостаточного питания, меньшего доступа к знаниям и информации, снижению возможности получения медицинской помощи.

В свою очередь, плохое состояние здоровья также может стать причиной бедности, поскольку оно связано со снижением доходов домашнего хозяйства, способности людей к обучению, с ухудшением их работоспособности и качества жизни. Таким образом, бедность – это одна из важнейших детерминант плохого здоровья. Жизнь в бедности статистически коррелируется с более низкой продолжительностью жизни, высокой младенческой смертностью, неудовлетворительным репродуктивным здоровьем, более высокими показателями инфекционных болезней, особенно туберкулеза и ВИЧ-инфекции, более высокими показателями потребления психоактивных веществ (табак, алкоголь, наркотические средства), более высокими показателями неинфекционных болезней, депрессий и самоубийств, а также повышенным воздействием вредных для здоровья факторов окружающей среды.

Суть предлагаемых мер с учетом международного опыта двояка. С одной стороны, сократить масштабы групп, которые в силу жизненных обстоятельств оказываются в положении маргиналов (людей, которые, согласно определению Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/, лишены возможности полнокровного участия в социальной, политической и экономической жизни сообщества), с другой стороны, – повысить шансы их социальной интеграции. Пути решения этих задач известны и апробированы: повышение доходов, улучшение доступа на рынок труда, к услугам образования, здравоохранения и т.д. Общий эффект для населения страны характеризуется ростом продолжительности жизни на 3-4 года для мужчин и до 2 лет для женщин.

Кардинальным фактором изменения динамики демографических процессов в России должен стать рост рождаемости, хотя пока его воздействие на численность населения невелико. Именно на это направление необходимо бросить все усилия общества и государства. Рождаемость является фундаментальным фактором воспроизводства, который не только пополняет население, но и воспроизводит семью и социальные ценности общества. Опыт западных стран показывает, что отсутствие политики поддержки семьи и механическое замещение сокращения населения и трудовых ресурсов за счет мигрантов приводит к смене этнического состава населения и социально-культурных ценностей в принимающих обществах. В полной мере термин «замещающая» миграция, введенный в 1980-х годах, отразил глубинную суть происходящих процессов в странах Западной Европы. Данные опроса ВЦИОМ показывают, что большинство россиян (60%) в качестве главного условия выхода России из демографического кризиса именно повышение рождаемости, 51% россиян ориентированы в идеале на рождение двоих детей, 22% – на троих, 6% – на четверых и более детей [2]. Все это создает хорошую социальную основу для проведения в России демографической политики, ориентированной на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми.

На трудном пути преодоления низкой рождаемости в России сделаны первые, но важные шаги. Необходимо их закрепить и усилить политику поддержки семей и стимулирования рождаемости. Особенность рождаемости в том, что это самый инерционный демографический процесс. Получить эффекты можно спустя несколько лет, в отличии от мер, направленных на снижение смертности или привлечение мигрантов. В этой связи требуются меры долгосрочного порядка, которые будут иметь отложенный во времени эффект, а учитывая сокращение числа женщин репродуктивного возраста –смогут «погасить» предстоящий после 2012 г. спад рождаемости.

Необходимо разработать комплексную целевую программу по формированию семейных ценностей и повышению престижа семей с двумя и более детьми. Программа должна включать активную кампанию по формированию в обществе семейных ценностей, установок на создание полной, состоящей в законном браке, семьи с двумя и более детьми. Этому могут способствовать пропаганда семейных ценностей и детей на телевидении, в прессе, в том числе через молодежные передачи, фильмы, музыку; поощрение многодетных родителей через награды и конкурсы; подготовка специальных передач и фильмов о семье и детях; запрет на передачи и фильмы с пропагандой насилия, наркотиков, алкоголя. Со стороны населения данные меры будут пользоваться поддержкой. Как показывают результаты социологических опросов, российские граждане по-прежнему ориентированы, как минимум, на двухдетную семью.

Нужно признать рождение и воспитание детей трудовой деятельностью со всеми последствиями. Ввести оплату за рождение и воспитание троих и более детей. Если женщина родила или усыновила троих и более детей, государство должно выплачивать ей заработную плату с начислением трудового стажа, а также установлением пенсии. Эта мера снимет перед многими российскими женщинами необходимость выбора между работой и рождением детей, а также повысит престиж материнства и детей в обществе.

Важную роль в формировании и пропаганде семейных ценностей, здорового морально-нравственного климата в обществе могут выполнить традиционные религиозные конфессии. При правильном внедрении в школьное образование предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в подрастающем поколении посредством знакомства и усвоения ценностей традиционных религиозных культур будет формироваться положительный и привлекательный образ полноценной семьи с детьми. Важнейшее значение имеет формирование со школьного возраста отрицательного отношения к абортам, пьянству, наркомании, проституции. В России в год производится больше абортов, чем происходит родов, что явилось результатом складывающейся в обществе практики отношения к абортам как к простой медицинской операции, не имеющей морального контекста и нравственной ответственности. В этой ситуации возвращение традиционных религиозных ценностей и установок в общество позитивно повлияет на изменение сложившейся модели поведения. В условиях современного российского общества морально-нравственные ценности зачастую оказываются размытыми, некоторые негативные явления определенными слоями общества могут оцениваться амбивалентно – как право на личную самореализацию. При этом зачастую формируется привлекательный образ наркотиков и проституции. В обществе возникает потребность в четких морально-нравственных критериях, оценке и осуждении таких явлений как пьянство, наркомания, проституция. Такую функцию могут выполнять религиозные институты, имеющие в обществе значительный авторитет. По данным социологических исследований, Церкви как социальному институту доверяют более 50% россиян [3].

Даже если удастся повысить рождаемость, но при этом не сократится смертность, в России не прекратится и сокращение численности населения в целом. В этой связи необходимым направлением развития является сокращение смертности. Хотя смертность населения и является естественным процессом, связанным с возрастом и заболеваемостью, но ее причины и показатели напрямую обусловлены социально-экономическими условиями жизни людей. Ожидаемая продолжительность жизни в агрегированном виде характеризует, с одной стороны, уровень смертности, а с другой – дает возможность адекватного сопоставления уровня смертности между территориями с точки зрения состояния эпидемиологических процессов, уровня социально-экономического развития, качества жизни. В силу этого ожидаемая продолжительность жизни рассматривается в качестве одного из базовых индикаторов социально-экономического благополучия населения.

Какие меры по снижению смертности необходимо ввести в перспективе – определяется исходя из анализа детерминант здоровья населения. Известно, что на формирование здоровья оказывает влияние не только биологическое начало в развитии отдельных людей, но и деятельность большинства секторов общества, определяющих условия жизни населения; поведение различных групп населения в вопросах, затрагивающих продолжительность и качество жизни; деятельность системы здравоохранения.

Развитие политики по сокращению смертности за короткий срок прошло путь от концентрации на мерах лишь в системе здравоохранения до признания межсекторальной ответственности и необходимости воздействия на поведение людей в вопросах сохранения здоровья (Программа по формированию здорового образа жизни). Вместе с тем ряд важных аспектов пока не нашел отражения в разрабатываемых программах (поддержка социально уязвимых групп и борьба с бедностью), в других случаях, напротив, необходимо более четко выделить приоритеты (предотвратимые причины смерти).

Опыт многих развитых стран по улучшению здоровья и снижению смертности позволяет выделить три направления политики, необходимой в долгосрочной перспективе. Во-первых, оздоровление образа жизни населения и, с учетом российской специфики, прежде всего, сокращение уровня алкоголизации. Во-вторых, ориентация здравоохранения на снижение предотвратимых потерь здоровья. В-третьих, улучшение условий жизни населения и борьба с бедностью. Последнее направление фактически является тем фундаментом, без которого все остальные решения окажутся малоэффективными. Естественно, что они не исчерпывают весь спектр возможных направлений деятельности, но они направлены на ключевые, наиболее актуальные проблемы сокращения смертности в России.

Как свидетельствует опыт осуществления успешной противоалкогольной политики, необходимо решать такие два аспекта этой проблемы, как предложение и спрос. Для решения первой части необходимо использовать на практике механизмы контроля над производством, импортом, распространением и рекламой алкогольных напитков, а также ценообразованием, в то время как для решения другой части необходимо проводить соответствующие санитарно-просветительские программы и программы предупреждения алкоголизма, а также лечения больных. Необходимым условием эффективности и последовательности антиалкогольной политики является ее политическая приемлемость и поддержка со стороны общественности. Собственный российский опыт и результаты других стран свидетельствуют, что проведение ограничительных мер без достаточной поддержки населения приводит к росту незаконного производства и импорта алкогольных напитков. Еще одним принципиально важным условием успешности антиалкогольной политики является выработка производителями алкогольных напитков, представителями системы общественного питания и «индустрии развлечений» общего подхода в отношении «кодекса саморегламентирования» предложения продукции, наносящей людям и обществу ощутимый ущерб.

Эффекты от реализации мер антиалкогольной политики в области снижения смертности связаны с оценкой вклада алкогольного фактора в современную смертность –до 50% случаев в трудоспособных возрастах у мужчин и до 27% – у женщин. В свою очередь это означает сокращение продолжительности жизни в пределах 3 лет продолжительности жизни мужчин и 1,3 лет для женщин.

Более широкий круг эффектов связан с уменьшением привлекательности алкогольных напитков в сознании населения; ограничением покупки алкогольных напитков, прежде всего, крепких, наносящих максимальный вред; снижением потребления алкоголя населением, особенно среди подростков и молодежи; снижением ранней алкоголизации детей и молодежи; сокращением случаев ДТП с участием детей, а также различных форм девиантного поведения подростков (убийства, самоубийства, отравления, несчастные случаи); с обеспечением общественного порядка в вечернее и ночное время, во время праздников, спортивных мероприятий; профилактикой конфликтов в семье; снижением рисков девиантного поведения во всех группах населения; вытеснением с рынка некачественного алкоголя и снижением отравлений фальсифицированными спиртными напитками; сокращением частоты других заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, возвращением к работе лиц, страдающих алкоголизмом, облегчение бремени для семьи и микросоциального окружения.

Определенную роль в борьбе с алкоголизацией населения и особенно молодежи могут сыграть традиционные религиозные конфессии. В Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года, принятой Правительством в 2009 году, говорится о важности взаимодействия общественных и религиозных организаций. Концепция предусматривает в социальной сфере на основе инициатив общественных и религиозных организаций создание общественных движений, обществ, клубов, специализированных общественных фондов, в том числе ассоциированных с международными организациями. Церковь выступает за повышение акцизов на алкоголь, борьбу с нелегальной продукцией, ограничение времени продажи алкоголя, ужесточение наказания за продажу алкоголя несовершеннолетним.

В 2009 г. в РПЦ был создан Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы в целях обеспечения координации усилий церковных и светских инициатив, направленных на преодоление алкогольной угрозы в России. Этот совет открыл несколько региональных отделений в Элисте, Самаре, Иркутске, Волгоградской области, Петропавловск-Камчатском. Посредством проекта «Общее дело» Церковь принимает активное участие в производстве фильмов и социальной рекламы, посвященных преодолению проблем, связанных с потреблением алкоголя, и в первую очередь проблем подросткового и молодежного пьянства и алкогольной сверхсмертности в нашей стране. Мусульманские религиозные организации также настроены на борьбу с алкоголизацией населения, учитывая запрет на спиртное в исламской культуре. И хотя алкоголизация это проблема, прежде всего, этнически русского населения, однако, и традиционно принадлежащие к исламской культуре народы России с ней сталкиваются. Резко отрицательное отношение к алкоголю характерно для большинства протестантских деноминаций, которые также могут принять участие в формировании общественного мнения и общественного движения, направленного на борьбу с алкоголизацией населения.

Дополнительные эффекты связаны со снижением экономических потерь, обусловленных пьянством на рабочем месте, повышением производительности труда и качественных характеристик рабочей силы, снижением производственного травматизма, укреплением здоровья, повышением доходов работающих, увеличением государственных доходов от роста налогов, которые компенсируют недополученные доходы от сокращения потребления алкоголя. В наибольшем выигрыше от реализации мер антиалкогольной политики оказывается семья и бизнес.

Важным этапом повышения эффективности здравоохранения и нацеленности его на решение актуальных проблем здоровья населения явилась разработка в европейских странах в 1970-х годах концепции предотвратимой смертности, в соответствии с которой к предотвратимой относится смертность в результате причин, которые определены экспертами как предотвратимые усилиями системы здравоохранения исходя из современных знаний и практики, в определенных возрастно-половых группах населения. Учет случаев смерти, относящихся к предотвратимым и преждевременным для данного населения, позволяет создать индикатор оценки деятельности всей системы медицинской помощи – от профилактики, до качества лечения и оценки деятельности службы медицинской помощи. Принципиально важно, что, создавая список предотвратимых причин смерти, а также, определяя выбор отдельных причин, система здравоохранения начинает осуществлять действительное управление ими через четко обоснованные программы.

Предложенный список предотвратимых причин смерти получил достаточно высокую степень одобрения среди экспертов различных российских регионов. В свою очередь, это означает, что даже в условиях отечественного здравоохранения возможности сокращения потерь от широкого спектра заболеваний и состояний весьма велики. С учетом специфики отечественного здравоохранения смертность от предотвратимых причин может быть сокращена в 1,5-1,7 раза, что означает рост продолжительности жизни в активных возрастах (до 65 лет) на 2,5-3,5 года в зависимости от исходного уровня смертности в конкретном регионе. Акцент при этом должен быть сделан на профилактику в случае смертности от внешних и других алкогольно-зависимых причин и на вопросы своевременного выявления и адекватной диагностики в случае хронических заболеваний. Акцент только на лечение в современных условиях даст минимальные результаты при максимальных затратах.

Более широкий круг эффектов связан с повышением информированности населения и формированием ответственности за собственное здоровье; выработкой у населения мотивации в здоровом образе жизни, в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; с более полным охватом профилактическими мероприятиями работающего населения, ранним выявлением патологических состояний и улучшением прогноза их лечения; с сокращением госпитализаций по социальным показаниям, а, следовательно, к повышению эффективности расходования ресурсов системы; с обеспечением нуждающихся необходимой медико-социальной помощью и увеличением числа лиц, способных самостоятельно себя обслуживать; снижением заболеваемости и смертности среди наиболее уязвимых в плане обеспеченности медицинской помощью контингентов. В целом результаты сводятся к обеспечению экономической и географической доступности услуг здравоохранения в утвержденных законом пределах с возможностью улучшить условия предоставления медицинской помощи за счет участия населения в платежах; удовлетворению основных потребностей населения по укреплению здоровья, лечению на первичном уровне, реабилитации, уходу и оказанию поддержки.

Самым простым и быстрым способом противодействия сокращению численности населения в России является очень большое (в разы) увеличение иммиграции. Например, при положительном сальдо миграции в объеме порядка 1,5 млн. человек можно компенсировать низкую рождаемость и даже добиться к 2050 г. 5% роста населения. Если бы рождаемость была бы повышена, а нетто-миграции составляло 1,45 млн. человек в год, то к 2050 г. население России выросло бы до 189 млн. человек. Однако простое «замещение» демографических потерь за счет иммиграции может привести к серьезным этно- и геополитическим рискам для России. Многие экономически развитые страны долгое время пытались механически восполнять численность населения мигрантами, прежде всего трудовыми. Возник термин «замещающая миграция», который обозначал миграционные потоки, компенсировавшие сокращение численности населения или отдельных возрастных контингентов населения. Вместе с тем масштабная замещающая миграция принесла с собой массу культурных, социальных и даже политических проблем. В настоящее время миграционная политика экономически развитых стран становится все более жесткой в отношении неквалифицированной рабочей силы. Она отдает предпочтение людям с высокой квалификацией и учебным мигрантам. Одновременно, все большее внимание правительства экономически развитых стран уделяют демографической политике, направленной на стимулирование рождаемости и поддержку семей с детьми.

При том, что необходимо использовать миграцию как ресурс пополнения численности населения России, требуется отдать приоритет титульным народам России, проживающим за рубежом и готовым переехать в Россию. Серьезных вложений требует интеграционная политика для тех мигрантов, которые законно пребывают в России и в которых реально нуждается экономика. При этом, даже несмотря на принятие в 2012 г. новой Концепции миграционной политики, в России по-прежнему отсутствует концептуальное обоснование миграционной политики, которая включала бы цели, задачи и адекватные методы реализации.

В стране не имеет концептуального обоснования процесс регулирования внешней трудовой миграции, потоки временных трудовых мигрантов из-за рубежа происходят в стихийном режиме. В настоящее время государство скорее их фиксирует, чем управляет ими. Система квотирования иностранной рабочей силы в России вызывает серьезные нарекания. Например, в 2003 и 2007 годах квота была буквально «взята с потолка». В итоге ее выполнение составило всего 40% и 20% соответственно. Такой результат объясняется главным образом тем, что отсутствует механизм оценки и методика определения потребности в иностранной рабочей силе, не существует расчетов баланса трудовых ресурсов.

Во-первых, не все работодатели в силу разных обстоятельств могут точно спрогнозировать потребности в мигрантах на перспективу, часть из них просто не подает вовремя заявок. Во-вторых, сами заявки, которые собираются на региональном уровне, не закрепляются за конкретными работодателями. Нередки ситуации, когда заявку подает один работодатель, а используется квота другим работодателем, а тому, кто заявлял свою потребность в иностранных работниках, просто не хватает квоты. Такая ситуация сложилась в середине 2008 года, когда власти в срочном порядке были вынуждены увеличивать квоту, которая была исчерпана в июне. В итоге, вместо заявленных первоначально 1,8 млн., было выдано около 3,4 млн. разрешений на работу в России иностранным гражданам. Таким образом, первоначально установленная квота была превышена почти в 2 раза. В-третьих, в России практически не используются резервы внутренней трудовой миграции и безработных ни на соседних территориях, ни в собственном регионе. Более эффективное использование собственных трудовых ресурсов могло бы несколько снизить потребности России в иностранной рабочей силе.

Необходима сдержанная позиция в отношении приема иностранных трудовых мигрантов. Как показывает анализ текущей ситуации и обобщение опыта регулирования трудовой миграции в различных странах мира, фундаментальной основой формирования политики в отношении трудовой миграции из-за рубежа должно являться определение четких потребностей в рабочей силе. Они должны определяться прежде всего экономическими и геостратегическими интересами России. Прежде чем определять политику в отношении привлечения иностранных трудовых мигрантов необходимо представлять размеры этих потребностей и непосредственно увязывать их с перспективами социально-экономического развития государства. Еще недавно в качестве такого приоритета высказывалась идея удвоения ВВП. Очевидно, что достижение этой цели возможно двумя способами или их сочетанием. С одной стороны, можно увеличивать численность занятого населения. С другой – можно и нужно повышать производительность труда, обновлять оборудование и развивать передовые технологии, стимулируя налоговыми инструментами предпринимателей, вкладывающих средства в модернизацию производства.

Аргументы, которые приводят большинство работодателей в защиту найма иностранцев, не всегда можно оценить однозначно. Иностранных работников сейчас выгодно нанимать потому, что они нелегалы. Они сильно зависимы от работодателя, на них можно экономить (платить меньше или вообще не платить), их легче держать в подчинении и запугивать отсутствием регистрации, разрешения на работу или невыплатой заработной платы. Очевидно, что если повысить зарплату в секторах, которые в настоящее время концентрируют в массовом количестве иностранных работников, то часть мест может быть занята местным населением. Часть работодателей свидетельствует, что лучше нанимать работника, у которого в городе есть жилье, который обустроен и связывает свою жизнь с этим городом на долгосрочную перспективу, имеет здесь семью и детей. Но в этом случае надо повышать зарплату и соблюдать трудовое законодательство. К этому готовы не все работодатели – очень велик соблазн: можно существенно сэкономить в издержках на труд. Причем делают это все – начиная от тех, кто нанимает иностранного работника для ремонта квартиры или уборки дачи, заканчивая крупными предприятиями. Исследования показывают, что труд рабочих-мигрантов из-за рубежа применяется практически повсеместно. Сложился механизм, когда на многих предприятиях официально числятся российские специалисты, а фактически трудятся иностранные рабочие-мигранты. Поскольку вторые обходятся гораздо дешевле, разница между этими затратами представляет собой чистую прибыль владельцев предприятий.

На фоне роста компенсаторной роли миграции в формировании населения страны серьезно изменяется социально-демографический и этнический состав иммигрантов. Настоящее время иммиграция компенсирует около 71% естественной убыли населения, а в 11 регионах страны миграция полностью перекрывает естественную убыль населения. В настоящее время приток иммигрантов в Россию происходит преимущественно из стран СНГ: Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. На протяжении 1990-х годов это была «возвратная миграция» русских и представителей народов России, которые возвращались из бывших республик Закавказья и Средней Азии. За последние годы существенно изменился этнический, образовательный, социальный состав иммигрантов из СНГ. Сокращается доля русских в потоке иммигрантов: в 2007 г. на них приходилось около 60%, а в 1995 г. – 74%. Уменьшается уровень образования мигрантов, в миграцию все более активно вовлекаются сельские жители, социально незащищенные слои населения. Под воздействием иммиграции и в условиях оттока российских граждан многие регионы и города России постепенно меняют свой этнический и социальный состав.

Государственная программа содействия переселению соотечественников нуждается в серьезном совершенствовании. Старт государственной программы был задержан на десять месяцев. Переселенцы распределяются по территории России крайне неравномерно – более 54% расселились в Калининградской области. Объясняется это особым географическим положением, благоприятным климатом, ростом экономики субъекта и уровня жизни, а также заинтересованностью губернатора, который завил, что область готова принять до 300 тыс. переселенцев. Регионы Дальнего Востока, которые нуждаются в населении, привлекли только около 5% переселенцев. Причиной такой диспропорции является главный недостаток программы – отсутствие принципиального решения по обеспечению жильем переселенцев за счет средств федерального бюджета. Проблема жилья была «спущена» на региональный уровень, что лишило власти многих регионов заинтересованности в приеме мигрантов, они рассматриваются, скорее, как обуза, чем средство решения демографических проблем.

На фоне большого числа международных мигрантов в России остается низкой подвижность российского населения. Данные переписи населения 2002 г. свидетельствуют о том, что 97% жителей России живут в месте рождения, то есть никогда не перемещались даже в пределах своей страны. Во внутренних перемещениях в России участвовали около 2 млн. человек, или 1,4% населения страны. Миграционная подвижность населения России остается небольшой, поскольку российское население в большей степени «привязано» к рынку жилья, чем к рынку труда по сравнению с зарубежными странами. Это служит основной причиной того, что в стране практически не используются резервы внутренней трудовой миграции и возможности перераспределения трудовых ресурсов внутри страны. В частности, в некоторых российских территориях огромное число безработных: Чечне (300 тыс.), Дагестане (250 тыс.). Еще в 16 регионах страны численность безработных превышала 100 тыс., а в 23 регионах – 50 тыс. человек. Это огромные резервы для рынка труда, которые пока не задействуются. В советское время был опыт перераспределения избыточных трудовых ресурсов. Тогда внутри России миграционный поток населения был направлен из Европейской части в регионы Севера, Сибири и Дальнего Востока, что было обусловлено соответствующей экономической политикой освоения северных территорий – привлечением мигрантов на большие индустриальные проекты.

В настоящее время потоки внутренней миграции поменяли направление. Главным трендом пространственного перемещения населения внутри страны стала «центростремительные» миграционные потоки, или так называемый западный дрейф населения – движение из северных и восточных регионов страны (Сибири, Дальнего Востока, Европейского Севера) в центральные и юго-западные регионы (Северный Кавказ, Центральную Россию). Главной причиной такой направленности является отсутствие программы развития Сибири и Дальнего Востока, а также сельских регионов страны. На этом фоне отсутствует политика привлечения выпускников вузов в восточные регионы России. За счет внутренней миграции происходит перераспределение населения между восточными и европейскими (западными) регионами в пользу последних, что сопровождается ростом «замещающей» миграции. Складывающаяся ситуация опасна с геополитической точки зрения. Демографический вакуум на Дальнем Востоке и в Сибири создает объективные предпосылки для полного замещения населения иммигрантами из соседних стран, прежде всего, из перенаселенного Китая. В среднесрочной перспективе следует сбалансировать территориальное распределение населения в масштабах страны, а также реализовать устойчивые стратегии регионального развития. Если это не будет сделано, то свободные пространства России окажутся заселенными исключительно иммигрантами.

Как представляется, необходимым условием для формирования устойчивого емкого внутреннего рынка и единого экономического пространства России является численность населения не менее 300 млн. человек. В настоящее время численность населения страны составляет всего 142,9 млн. человек, что в 2 раза меньше чем в США. Прогнозы показывают, что при отсутствии демографической политики к 2050 г. население России может сократиться на 31,5 млн. человек (или более чем на 20% от современной численности). Это самое значительное сокращение населения среди стран мира. В случае реализации данного сценария Россия с населением 112 млн. человек может переместиться с нынешнего 9-ого места на 17-ое место в мире, пропустив вперед себя такие страны, как Вьетнам, Филиппины и др. Известны идеи, которые высказывались рядом политиков (М. Тэтчер, М. Олбрайт, З. Бзежинский) о том, что необходимо сократить численность населения России до нескольких десятков миллионов человек, которые будут работать в добывающих отраслях, «размыть» этнический состав за счет иммигрантов, расколоть страну на небольшие конфликтующие между собой государства. Расчеты показывают, что на территории России при равномерном расселении в благоприятных районах комфортно могло бы разместиться не менее 500 млн. человек.

Для России сокращение населения чревато прежде всего геополитическими рисками. Слабозаселенные регионы Дальнего Востока и Сибири удерживать в составе страны будет очень сложно, когда рядом находятся очень крупно населенные страны (прежде всего, Китай), которые будут нуждаться в ресурсах и новых территориях. Кроме того, имеются экономические аспекты этой проблемы – страну может ожидать дефицит трудовых ресурсов, сокращение призывников, школьников и студентов, интенсивное старение население. В настоящее время от решения демографических проблем зависит будущее России.

Исследование проведено в рамках проекта РФФИ №12-06-00305-а

[1] Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20-21 мая 2006 г. Опрошено 1594 человека в 153 населенных пунктах в 46 субъектах Российской Федерации. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

[3] Всероссийское исследование религиозности населения ИСПИ РАН проведено в 2006 г. Опрошено 1848 человек в 14 регионах России (в городах Москва, Петербург; в республиках Татарстан и Башкортостан; в Краснодарском крае, Хабаровском крае, в областях Архангельская, Воронежская, Екатеринбургская, Иркутская, Ростовская, Самарская, Томская, Ярославская).

[1] Атлас демографического развития России / Научный совет по Программе Президиума фундаментальных исследований РАН «Экономика и социология знания»/ Под ред. академика Г.В. Осипова и профессора С.В. Рязанцева. М.: Экономическое образование, 2009. 220 с.

[2] Демографические перспективы России / Под ред. академика Г.В. Осипова и проф. Рязанцева С.В. М.: Экон-информ, 2008. 906 с.

[3] Рязанцев С.В, Хорие Н. Моделирование потоков трудовой миграции из стран Центральной Азии в Россию Экономико-социологическое исследование. М.: Научный мир, 2011. 192 с.

[4] Рязанцев С.В. России нужна новая миграционная политика // Международные процессы. Том 10, № 1 (28). январь-апрель 2012. С. 11-117.

Источник