Алкоголь наносит экономике ущерб на 5 трлн рублей в год

Сколько раз я слышал: зачем в России снижать потребление алкоголя, если вон во Франции и Германии пьют больше нашего и неплохо живут. Но факты говорят о том, что 30% россиян являются «тихими алкоголиками», употребляя «умеренно», но почти каждый день, невосполнимо вредя здоровью. А сознание цепляется за аналогию-перевертыш.

Что имеем. ВОЗ оценивает алкогольную смертность в России как одну из самых высоких в мире. В Global status report on alcohol and health 2018 г. отмечается, что в 2016 г. почти 22% смертей в России были связаны с употреблением алкоголя. Больше только в Молдавии, Литве и Белоруссии – 24–26%. В докладе приведена и оценка доли взрослого населения, чье состояние определяется как «пагубное употребление алкоголя» в соответствии с международной классификацией болезней. В России эта доля одна из самых высоких – 11,6%. Немного выше только у Венгрии – 11,7%.

Наши сравнительно неплохие среднедушевые данные по отношению к традиционным странам – лидерам употребления, на которые так любят ссылаться алкооптимисты, связаны прежде всего с невысоким потреблением алкоголя женщинами. Российские же мужчины выпивают 19,1 л чистого спирта в год, и это при весьма условной «норме» до 8 л в год и при трех-четырех днях полной трезвости в неделю.

19 л спирта в год – это 350–400 г на человека в неделю. Литр водки. На практике – ведь многие вовсе или почти не пьют – это означает, что те самые «тихие алкоголики» мужчины (формулировка главного нарколога Евгения Брюна) выпивают за неделю под литр чистого спирта – 1,5–2,5 л водки. Кто-то возьмется всерьез утверждать, что при таком потреблении можно сохранить здоровье и работоспособность?

Я оцениваю минимальный размер ущерба для России от алкоголя в 5 трлн руб. в год. По моим наблюдениям, 11,6% «пагубно потребляющих» теряют минимум 10–15% работоспособности. В итоге это выливается в недополучение 1,5% ВВП. По данным Всемирного банка, в 2019 г. ВВП России (по паритету покупательной способности) составлял $4,3 трлн. То есть 1,5% – это $64,5 млрд, или 5 трлн руб. И это скромная оценка.

Можно добавить, например, что, по данным Минздрава, в 2018 г. причиной смерти 48 000 россиян стало злоупотребление спиртным. За 10 лет алконарковраг унесет жизни полумиллиона наших соотечественников. Это люди, которые могли бы еще работать и потреблять (не алкоголь). Так что кумулятивный ущерб от алкоголя значимее, но как отправная точка 5 трлн руб. – релевантная оценка.

На другой чаше весов – доходы бюджета России от акцизов на алкоголь. Опять же традиционный аргумент алкооптимистов: мы-де не можем себе позволить потерять эти деньги. Однако сумма собранных акцизов на алкоголь в 2019 г. составила 372,4 млрд руб. Несопоставимые величины. Очевидно, и практические выводы напрашиваются.

Сегодня в России обсуждается проект концепции антиалкогольной политики до 2030 г. Это одна из важнейших тем для экономического будущего страны. Недостаток рабочей силы, низкая производительность труда – проблемы, о которых говорится много и регулярно. Предпринимаемые и предлагаемые шаги для решения этих задач – от упрощения иммиграции до изменения пенсионного законодательства. Однако антиалкогольная политика в таком ракурсе ранее не рассматривалась. Хотя резервы здесь колоссальные.

Моя позиция в том, что пришло время менять суть антиалкогольной политики. Концепция 2010–2020 гг. фокусировалась на борьбе с нелегальным алкоголем. Она принесла свои плоды. Однако заложенный на старте подход сегодня сдерживает наш прогресс. По сути, алкоголь был поделен на хороший и плохой. «Хороший» алкоголь победил – и что теперь?

Будем ли мы продолжать обманывать себя, что алкоголь – это приемлемо, или сделаем следующий шаг, признав, что алкоголь не бывает хорошим? Будем ли дальше делать вид, что в своей беде виноват сам алкоголик, а не производители спиртного? Будем ли притворяться, что по действию на организм алкоголь чем-то лучше других наркотических и психоактивных веществ? Будем ли дальше игнорировать, что в новых поколениях чистых алкоголиков все меньше, что если у человека проблемы с алкоголем, то наверняка у него проблемы и с другими веществами?

Международное медицинское сообщество уже вполне определенно пришло к мнению, что безопасных доз алкоголя не существует в принципе. В августе 2018 г. авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты масштабного исследования, которое затронуло 195 стран и территорий на временном промежутке 1990–2016 гг. Вердикт 512 ученых из 243 научных и медучреждений однозначен: единственная безопасная для здоровья доза алкоголя – нулевая. Никакого «полезного для здоровья», «культурного» и «умеренного употребления» не существует.

И политика контроля над алкоголем должна быть пересмотрена по всему миру с целью снижения общего его потребления населением.

Я не вижу никаких альтернатив заметному усилению мер по сокращению коммерческой алкоголизации населения. Стигматизация несчастных вынужденных потребителей алкоголя должна остаться в прошлом. На смену ей обязана прийти политика нулевой общественной терпимости к алконарковрагу, к производителям и продавцам алкоголя. Это вообще новая социальная норма для мира. Вопрос только в том, запустим ли мы быстро в России этот процесс или еще на 10 лет спрячем голову в песок.

Источник

Крепче «жигулей»: Сколько алкоголя в бюджете России

Бюджет Российской Федерации содержит 3,3% алкоголя, и это очень много. Формальное сокращение потребления спирта в стране почти не приводит к сокращению смертей от употребления алкогольных напитков. 7% всех смертей от алкоголя в мире приходится на Россию. При 2% мирового населения

Суровая правда от Билла Гейтса

Интересное исследование опубликовал авторитетный медицинский журнал Lancet: «Алкоголь и потери от него в 195 странах и территориях за 1990 — 2016 годы». Заказчиком и спонсором исследования был Фонд Билла и Мелинды Гейтс – тот самый, куда бывший самый богатый человек мира передал основную часть своего состояния.

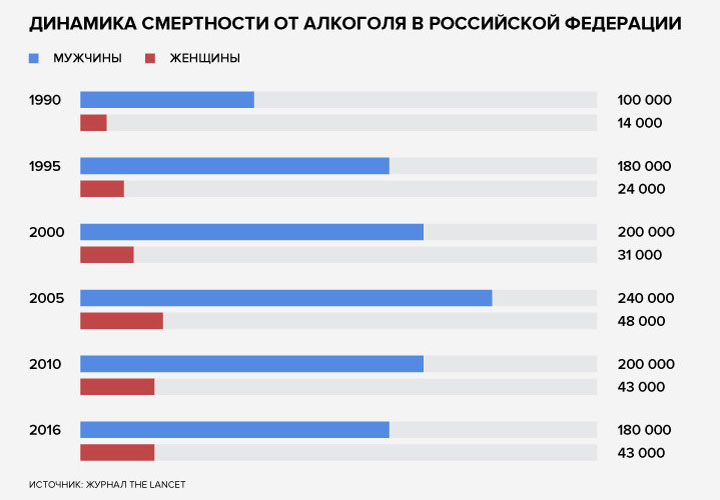

Российскую прессу в этом масштабном труде больше всего заинтересовала статистика смертей от алкоголя: в Китае в 2016 году по причинам, связанным со спиртным (инсульты, болезни сердца и т.д.), скончались 59 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин – первое место в мире. На втором — относительно малопьющая, но чрезвычайно густонаселенная Индия – 42 и 290 тысяч соответственно. На третьем – Россия: 43 тысячи женщин и 180 тысяч мужчин. В пересчете на количество населения – куда больше, чем в Индии с Китаем.

Следует учитывать, что речь идет только о диагнозах, прямо и неопровержимо связанных с употреблением алкоголя: скажем, ишемия неясного происхождения сюда не включалась.

В общей сложности по «алкогольным» причинам мир потерял в 2016 году около 2,9 миллиона человек. Получается, что на Китай, Индию и Россию приходится более 40% этого количества (а конкретно на Россию 7%) – поверить, честно говоря, сложно, но похоже, дело обстоит действительно так. Исполинская и не слишком удобная для чтения таблица смертности опубликована во втором приложении к исследованию.

В целом по миру употребление алкоголя считается седьмым по значимости фактором риска преждевременной смерти и инвалидности. Нет сомнений, что в России статус этого фактора существенно выше. Неудивительно, что отдельный абзац во введении посвящен нашей стране:

Неспособность устранить вред от употребления алкоголя, особенно при высоком уровне потребления, может иметь серьезные последствия для здоровья населения. Яркий пример – Россия, где употребление алкоголя было основным виновником роста смертности, начиная с 1980-х годов, и привело к 75% смертей среди мужчин в возрасте 15-55 лет».

В целом динамика смертности от алкоголя по России выглядит так:

Инфографика: Телеканал «Царьград»

Понятно, что специалисты зададут много вопросов по методике исследования, но в целом результаты выглядят правдоподобно. И жутковато.

В пересчете на спирт потребление алкоголя в России постепенно уменьшается, но, к сожалению, с серьезным географическим дисбалансом: в столицах употребляют высококачественные напитки в небольшом количестве, в райцентрах – жуткую бормотуху, не через какую ЕГАИС (система учета спирта) не проходящую. Давайте попробуем сравнить экономические плюсы и минусы от широкой доступности и распространенности алкоголя в нашей стране.

Три процента спирта

Поступления в федеральный бюджет РФ от акцизов на алкоголь в 2017 году выросли на 11% по сравнению с 2016 годом и составили 363 миллиарда рублей. Столько же ушло в региональные бюджеты, причем там действовала интересная схема распределения доходов: 80% оставалось тому региону, где производитель платит налоги, 20% распределялось между всеми регионами России пропорционально объемам продаж. То есть, скажем, заметную часть акцизов от продаж в Омской области получала Москва – там ведь продаж больше всего. Это, кстати, к вопросу о том, что столица якобы зарабатывает для регионов, а не обирает их. В 2018 году «распределительная» часть вырастет: уже 50% региональной доли будет распределяться по объемам продаж, а еще 50% – «согласно нормативам распределения», которые устанавливает Федеральное казначейство. Таким образом, местонахождение производителя, импортера и продавца перестало играть какую бы то ни было роль: доход от акцизов со всего проданного алкоголя теперь распределяется из центра.

Но помимо акцизов с алкоголя взимается налог на добавленную стоимость. Он целиком идет в федеральный бюджет. Отдельная достоверная статистика по сборам НДС именно с алкоголя не публикуется, но его можно оценить по косвенным данным. Существует оценка, согласно которой объем розничных продаж алкоголя в 2017 году составил 2,4 триллиона рублей (из них 430 млрд – на водку). Вычитая из этого сумму акцизов и применяя налоговую ставку 18%, получаем еще 300 миллиардов рублей.

Остальные «алкогольные» поступления – налог на прибыль, налог на доходы работающих в отрасли граждан, их пенсионные и страховые взносы, налог на недвижимость для винных заводов и магазинов – занимают относительно скромное место в этом пироге. Кроме того, если бы не было алкоголя, эти люди и мощности были бы заняты в каких-то других сферах и точно так же платили бы налоги и взносы. Поэтому учитывать данные суммы в нашем случае нецелесообразно.

Итак, около 1,03 триллиона рублей получил консолидированный бюджет Российской Федерации от администрирования алкогольного рынка в 2017 году. Надо заметить, что объемы продаж и собранных акцизов с налогами крайне нестабильны: каждый год меняется законодательство (эта новая болезнь России приносит не меньше бед, чем алкоголь), а рынок пытается под него подстроиться, то уходя в тень, то вновь вылезая на белый свет. Сильно меняется год от года и структура потребления алкоголя, причем связано это скорее с издержками статистики, чем со скачкообразным изменением вкусов жителей нашей страны.

1,03 триллиона – много это или мало? Вспомним, что доходы консолидированного бюджета (то есть суммы бюджетов разного уровня, от федерального до местного) составили в 2017 году 31,05 триллиона рублей. Таким образом, продажи алкоголя только внутри страны (а есть еще и экспорт) дают 3,3% всей прибыли государства как экономического субъекта. Это, конечно, не «пьяный бюджет», но очевидно, что перед нами исключительно важный элемент нашей общей копилки. Взять и отказаться от такого источника денег практически невозможно. Для сравнения напомним, что болезненный подъем НДС на 2 процентных пункта обещает дать лишь 600 миллиардов рублей ежегодно: почти вдвое меньше, чем алкогольный рынок.

Здесь уместно вспомнить, что когда началась кампания ограничений продажи алкоголя по времени, ряд регионов, включая Московскую область, почувствовал снижение продаж и… ослабил временны́е рамки. То есть поддержание потребления алкоголя на должном уровне является осознанной государственной задачей. В нашем бюджете 3,3% спирта – легкое «женское» пиво.

Ущерб неизвестен

Материальные потери страны от алкоголя объективно подсчитать невозможно: так называемые эксперты просто соревнуются в лихости оценок. Более-менее адекватными можно считать цифры НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава, где в 2016 году говорили о 1,7 триллиона, а год спустя – о «примерно паре триллионов в год от алкоголя и табака».

Но мы можем перечислить основные факторы убытков.

1. Очень высока смертность среди мужчин 40-60 лет – притом, что именно эта категория населения обычно производит наибольшую добавленную стоимость в мировой экономике. Формально причинами смерти являются сердечно-сосудистые заболевания, цирроз печени, несчастные случаи, но реальным катализатором развития болезней или возникновения ЧП являются алкогольные напитки.

2. Заметная доля средств Фонда обязательного медицинского страхования тратится на лечение заболеваний, связанных с алкоголем.

3. Существенны потери производств от снижения работоспособности сотрудников, склонных к употреблению спиртных напитков. Каждый начальник решает эту проблему самостоятельно, поэтому ее не считают значимой (дворник запил и не подмел двор во вторник – как тут высчитать убыток?), однако определенную социально-экономическую роль она играет.

4. Уровень образования и социализации детей в пьющих семьях традиционно низок. Такие дети существенно чаще среднего становятся малолетними, а потом и великовозрастными преступниками, попадают в колонии и детские дома, где их содержат за государственный счет.

5. Многие из детей пьющих родителей имеют врожденные отклонения и впоследствии их содержит общество через пособия, пенсии, льготы.

6. Алкогольное опьянение часто провоцирует агрессию: большинство бытовых преступлений совершают именно «по синьке». Тут и прямой ущерб от преступлений, и расходы государства на выявление и поимку преступников, а также их содержание в местах лишения свободы. Сюда же можно добавить ущерб от «пьяных» ДТП.

Но эти траты, в отличие от доходов, не вставишь в одну строку, в наглядную отчетность. Реальную борьбу с алкоголем в России подменяют увлекательными играми в «найди меня после 23 часов» и «50 метров от школы».

Источник