- Оправдательный приговор. Как часто оправдывают в России и мире

- Статистика оправдательных приговоров в мире

- Статистика оправдательных приговоров в СССР

- Статистика оправдательных приговоров в современной России

- С чем связано такое мизерное количество оправдательных приговоров?

- Миф:Обвинительный уклон российского правосудия

- Содержание

- Сравнение с другими странами

- Сравнение с СССР

- Процент обвинительных приговоров

- Суды присяжных

- Континентальная и англосаксонская правовые системы

- Российская (континентальная) система

- Англосаксонская система

- Прецеденты

- Проблемы

- Все за сегодня

- Политика

- Экономика

- Наука

- Война и ВПК

- Общество

- ИноБлоги

- Подкасты

- Мультимедиа

- Общество

- Россия: суды выносят обвинительные приговоры в 99% случаев — миф или реальность? (Eurasianet, США)

- Контекст

- Как Россия преследует своих диссидентов в Америке

- Eurasianet: Бизнес не верит в российское правосудие

- Когда суды перестанут гнуть спины перед властью?

Оправдательный приговор. Как часто оправдывают в России и мире

Краткое содержание:

Согласно закону (и здравому смыслу) приговоры бывают двух видов – обвинительные и оправдательные. Логично и то обстоятельство, что количество обвинительных приговоров больше, чем количество оправдательных, иначе возникал бы резонный вопрос к работе всей системы правоохранительных органов. Тема оправдательных приговоров достаточно актуальна, в том числе и для нашей страны, поскольку их соотношение с обвинительными характеризует правоохранительную систему государства.

Статистика оправдательных приговоров в мире

Для начала посмотрим на статистику «оправданий» в европейских и азиатских странах, а также в США:

Япония – менее 1 %,

При этом обязательно необходимо учитывать, что в той же Германии не менее 40 % подозреваемых отсеивается на досудебной стадии, для сравнения: в России – не более 2 %.

В Японии правоохранительная система очень сложна для того, чтобы объективно оценивать процент оправдательных приговоров. В США многие подозреваемые идут на сделку со следствием, что сразу же отсекает возможность оправдательного приговора.

Статистика оправдательных приговоров в СССР

Согласно данным из книги М. В. Кожевникова «История Советского суда», количество оправдательных приговоров, которые выносились народными судами, составило:

Процент оправдательных приговоров в сталинское время был достаточно высок, однако здесь при подсчете не учитывались приговоры «троек», созданных 30 июля 1937 года после выхода приказа НКВД № 00447 по репрессированию «антисоветских элементов».

При рассмотрении дела «тройкой» шансов у подсудимого практически не было, поскольку подавляющее большинство таких дел заканчивались расстрелом.

Статистика оправдательных приговоров в современной России

В 2018 году российские суды рассмотрели уголовные дела в отношении почти 900 000 человек. Из них 3/4 были осуждены. Количество оправдательных приговоров составило примерно 0,3 %. Эта доля ничтожно мала.

Сравним с прошлыми годами:

С чем связано такое мизерное количество оправдательных приговоров?

Во-первых, более 70 % обвиняемых избирают при рассмотрении уголовного дела в суде особый порядок, при котором вынесение оправдательного приговора невозможно, так как при особом порядке обвиняемый соглашается с предъявленным ему обвинением, доказательства его вины не исследуются, свидетели не допрашиваются, оглашаются только лишь материалы дела, которые характеризуют подсудимого.

Во-вторых, так повелось, что оправдательный приговор является проявлением низкого качества работы следственных органов и прокуратуры. Поэтому зачастую дело не может дойти до оправдательного приговора по той причине, что суд имеет право вернуть уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

В настоящее время на рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект, оставляющий особый порядок рассмотрения в суде только для дел о преступлениях небольшой и средней тяжести. Из пояснительной записки к данному законопроекту следует, что дела о преступлениях, относящихся к категории тяжких, как правило, «являются особо сложными, затрагивают интересы значительного числа потерпевших, вызывают большой общественный резонанс и освещаются в СМИ, что требует установления на законодательном уровне высокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия».

Таким образом, количество дел, рассматриваемых в особом порядке, сократится, что заставит суд полностью исследовать все материалы уголовного дела, но приведет ли это к увеличению оправдательных приговоров?

Источник

Миф:Обвинительный уклон российского правосудия

Существует миф о том, что в России выносится запредельно мало оправдательных приговоров — менее 1 % в год, что якобы свидетельствует об «обвинительном уклоне» и общей неадекватности российского правосудия. Отсюда многие делают далеко идущий вывод о том, будто Россия — это полицейское государство, правды там нет, и далее по тексту. Для контраста любят вспоминать при этом сталинскую Россию, в которой выносилось 12 % оправдательных приговоров, или страны с англосаксонским правом, где процент оправдательных приговоров может превышать половину.

Действительно, в России выносится всего лишь около 0,2 % оправдательных приговоров от всех вынесенных (2015), [1] однако это связано с особенностями подсчёта и с общей структурой правовой системы.

«Обвинительный» уклон российского правосудия объясняется тем, что в России дело сначала расследуется, а уже потом идёт в суд. Примерно такая же ситуация в прочих странах, где действует континентальная (германская) правовая система. Прокуроры просто не берут дела, у которых нет судебных перспектив, и следователи это прекрасно понимают. Поэтому дела без достаточной доказательной базы до суда не доходят, они закрываются на более ранних этапах. В суде же рассматриваются только дела с «железными» доказательствами, поэтому в большинстве случаев приговоры по этим делам обвинительные. В тех же США любое дело полиции идёт в суд, а уже потом начинается следствие. Доказательства могут быть найдены, а могут и нет. Поэтому и количество обвинительных приговоров там по статистике меньше — в процентном отношении. Это особенность англосаксонской правовой системы.

Содержание

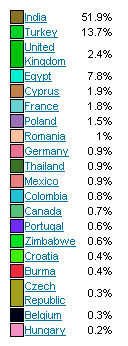

Сравнение с другими странами

Россия — далеко не единственная страна с «обвинительным» уклоном правосудия. Примерно такая же ситуация в прочих странах, где действует континентальная (германская) правовая система. В Бельгии и в Чехии суды выносят 0,3 % оправдательных приговоров, в Португалии — 0,6 %, в Германии — 0,9 %.[2] В Японии, например, выносится и того меньшее количество оправданий, а ещё там до сих пор применяется смертная казнь. Но почему-то все упрекают российскую судебную систему, а не японскую.

Сравнение с СССР

Что касается сравнения с числом оправдательных приговоров в сталинские времена, то хотелось бы ещё уточнить за какой год и по каким категориям дел приводится статистика. Но поскольку в СССР правовая система также была континентальной, то в первую очередь следует предположить, что бóльший процент оправдательных приговоров мог быть связан с менее качественной работой следствия — до суда доводилось больше дел, по которым было недостаточно доказательств.

Процент обвинительных приговоров

Отдельно надо развеять миф о том, что отсутствие оправдательного приговора непременно означает посадку в тюрьму. Посмотрим на российскую статистику за 2015 год. Из 5 млн зарегистрированных преступлений уголовные дела были возбуждены по 2,5 миллионам. До суда дошёл миллион дел, из этого миллиона в полноценные обвинительные приговоры переросли только 200 тысяч. Остальные 800 тысяч — это сделки со следствием и прекращённые по разным причинам дела. [3] Таким образом, реально в России полноценными обвинительными приговорами в 2015 году закончились лишь 8 % возбуждённых уголовных дел (4 % зарегистрированных преступлений). Имеются в виду приговоры с посадками, условными сроками, общественными работами и т. д.

Для сравнения: в других странах или провинциях этих стран зачастую возбуждается больше уголовных дел на душу населения, чем в России, и, в связи с этим, может выноситься гораздо больше обвинительных приговоров относительно размера населения. Например, в 2012 году были осуждены примерно 1 % жителей Баварии, тогда как в России лишь 0,5 % жителей. [4]

Суды присяжных

Необходимо упомянуть, что суд присяжных в России выносит оправдательные приговоры чаще: так в 2013 году, по данным председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, присяжные вынесли 20 % оправдательных приговоров. «Как отмечается в отчете специального докладчика ООН, причинами этого могут быть то, что присяжные действительно рассматривают доказательства, что они не боятся оправдательных приговоров, потому что, в отличие от судей, не могут лишиться за это работы, или что крайне сложно оказать давление сразу на всех присяжных» [5]. Но присяжные рассматривают очень небольшое число дел и это незначительно влияет на общую статистику.

Континентальная и англосаксонская правовые системы

Российская правовая система относится к романо-германской правовой семье, к которой также относится подавляющее большинство стран Евросоюза и вообще Европы. В некоторых странах с такой же системой права, как и в России, число оправдательных приговоров в несколько раз больше. Например, в Германии число оправдательных приговоров составляет 4 %, что в 20 раз больше чем в России [6]. Во Франции их 7 %, соответственно в 35 раз больше чем в России [7]. Тем не менее, видно, что оправдательными в любом случае является подавляющее меньшинство приговоров.

Российская (континентальная) система

Действительно, в России выносится всего лишь около 0,2 % оправдательных приговоров.[8]. Но дело в том, что оправдательный приговор — это признак некачественного проведенного следствия.

В России действует двухступенчатая система уголовного судопроизводства. Предварительное следствие проводит не суд, а следственные органы. Судебное следствие, которое и должно закончиться приговором, начинается только после утверждения и передачи в суд обвинительного заключения и материалов уголовного дела. Если же обвинительное заключение сформировать не удалось (отсутствует состав преступления), то уголовное дело подлежит закрытию и в суд не передаётся совсем.

То есть, в случае невиновности в российской правовой системе вообще не выносится никакого приговора. Оправдательный приговор в Российском уголовном судопроизводстве возникает в тех случаях, когда в суде вскрываются какие либо новые факты, не доступные в ходе предварительного следствия: внезапно обнаружился новый свидетель, случайно обнаружена какая либо находка, ставшая оправдательной уликой или, что чаще, если была нарушена процедура сбора доказательств. Поэтому если следственная система в России была бы идеальной, то суды вообще бы не выносили оправдательных приговоров.

Англосаксонская система

В странах с другими системами права, например, с англосаксонской вроде Великобритании и США, судебное разбирательство построено на иных принципах. Там нет предварительного следствия: после сбора информации, дающей основания полагать, что конкретное лицо совершило преступление, эти данные передаются прокурору и, если прокурор согласится передать дело в суд, то дальше процесс ведет судья [9]. Прокурор может и не согласится передать дело в суд, так как частые проигрыши в суде, обвинения невиновных снизят его шанс быть переизбранным на эту должность. Таким образом, процесс доказывания вины подсудимого идет не на предварительном следствии, а в открытом судебном процессе под надзором прокурора и судьи. И любое уголовное дело, вышедшее на стадию предъявления обвинений конкретному человеку будет передано в суд и заканчивается приговором, либо обвинительным, либо оправдательным, если вина не доказана. В том числе и поэтому процент оправдательных приговоров там гораздо больше (может даже превышать 50 %). Но на основе лишь этого факта нельзя утверждать, что англосаксонская система права лучше или мягче — она просто другая.

Прецеденты

Еще один очень важный момент. Принципы судебного процесса в странах с романо-германской системой права, к которым относится Россия, заключаются в том, что судебные решения принимаются только на основе законов и не должны им противоречить. Но один и тот же судья не обязан в аналогичных случаях трактовать закон одинаково, и тем более судья не обязан поступать так же, как решил другой судья до него в аналогичной ситуации. То есть, нет понятия прецедент. В романо-германском праве допускается по одинаковым с формальной точки зрения случаям выносить противоположные решения, если это не противоречит законам.

В англосаксонском праве судебные решения также не должны противоречить закону, но кроме того, они не должны противоречить всем предыдущим решениям судебной системы. Чтобы решить иначе, чем решил другой судья в аналогичной ситуации нужно сначала отменить предыдущее решение другого судьи и все остальные аналогичные решения (посадить всех, кого оправдали ранее или освободить и выплатить компенсацию всем, кого неправильно посадили в предыдущих решениях).

Подобная ситуация, с одной стороны, создаёт в рамках континентального права возможности для более гибкого правоприменения в различных случаях. Иногда это оправдано, а иногда может быть квалифицировано как непоследовательность и произвол. С другой стороны, если в англосаксонской системе может оказаться довольно сложно уйти от каких-то сомнительных судебных прецедентов, то в континентальной системе гораздо легче отменить и пересмотреть принятые

Проблемы

Разумеется, российская системы не идеальна, и в её рамках возможны различные нарушения и злоупотребления, как и везде. У части следователей приорететы действительно могут быть смещены в сторону непременного нахождения и наказания преступника. Дело в том, что в обязанности следователя входит не только доказывание вины, но и раскрытие преступлений и закрытие уголовных дел. Следователь в первую очередь, должен найти виновного, это показатель качества его работы.

Также существуют и другие причины уникально низкого процента оправдательных приговоров в России. В частности официальный представитель СК РФ Владимир Маркин считает, что дело в более тщательном расследовании дел в России по сравнению с США, а так же в том что по данным Маркина, порядка 90 % судебных процессов проходят с участием государственных адвокатов, а бесплатный адвокат, как правило, не заинтересован работать так же эффективно как нанятый, платный адвокат.[10]

Источник

Все за сегодня

Политика

Экономика

Наука

Война и ВПК

Общество

ИноБлоги

Подкасты

Мультимедиа

Общество

Россия: суды выносят обвинительные приговоры в 99% случаев — миф или реальность? (Eurasianet, США)

Доля оправдательных приговоров, вынесенных судами РФ, стремится к нулю. Защитники судебной системы предлагают считать число оправданий с учетом не дошедших до суда и прекращенных в суде дел. При таком подсчете наличие обвинительного уклона ставится под сомнение, а суд представляется более гуманным.

Противники называют такой подход манипуляцией цифрами и утверждают, что обвинительный уклон не только существует, но имеет ясные причины. Судебная власть, по их мнению, встроена в правоохранительную систему и напрямую зависит от нее, поэтому суды выносят решения, выгодные следователям и гособвинителям.

Сколько оправдательных приговоров

По данным Верховного суда, в 2018 году суды рассмотрели уголовные дела в отношении 956,6 тысячи человек, из которых осудили 681,9 тысячи человек, а оправдали всего 2,1 тысячи. Еще 1,7 тысячи освободили от ответственности, прекратив дела в связи с отсутствием состава преступления (когда деяние оказалось не преступным) или события преступления (когда оказалось, что преступного деяния не было), то есть по реабилитирующим основаниям.

Таким образом, общее число обвиняемых, чью невиновность удалось доказать, составляет 0,2% всех подсудимых, а количество освобожденных от ответственности по реабилитирующим основаниям — 0,18%.

Кроме того, около 191,2 тысячи дел прекращено по нереабилитирующим основаниям, т.е. подсудимые избежали тюремного заключения, но получили судимость со всеми вытекающими негативными последствиями.

В дополнение, дела в отношении 13,9 тысячи человек (1,5% подсудимых) вернули прокурорам для устранения нарушений или уточнения обвинений. Иногда такие решения приводят к прекращению дела (что рассматривается как альтернатива оправдательному приговору), но результат может быть и обратным. Как отмечают юристы, зачастую судья возвращает дело прокурору лишь для того, чтобы очистить его от ошибок и обеспечить вынесение обвинительного вердикта.

Согласно рейтингу World Justice Project, Россия занимает 101 место в мире (между Нигером и Доминиканой) по качеству уголовного правосудия.

Наличие обвинительного уклона признают ученые и бывшие судьи, политики и бывшие следователи, бизнесмены и эксперты. Так, член Совета по правам человека, федеральный судья в отставке Сергей Пашин в интервью «Новым известиям» называл российский суд «элементом карательной машины». По его словам, профессиональные судьи оправдывают на порядок меньше подсудимых, чем присяжные, а апелляционные инстанции отменяют оправдательные приговоры в десятки раз чаще, чем обвинительные.

Обвинительный уклон — миф или реальность?

Существование обвинительного уклона неоднократно признавал и президент РФ Владимир Путин. О том, что российские суды отходят от обвинительного уклона, заявил в сентябре 2019 года министр юстиции РФ Александр Коновалов. Официальная статистика, впрочем, не подтверждает этот вывод.

В 2009 году доля оправдательных приговоров составляла 2,3% всех осужденных (число подсудимых в статистике отсутствует), в отношении еще 10% лиц дело было прекращено из-за отсутствия состава или события преступления, что по обоим параметрам лучше итогов 2018 года.

Кроме того, согласно официальному отчету о судимости, в 2018 году оправдали и реабилитировали на 43% меньше подсудимых, чем в 2017 году, и — на 78,5% меньше, чем в 2014-м, что связывают с сокращением количества частных исков (без участия МВД или Следственного комитета), вызванного частичной декриминализацией побоев. Считается, что обвиняемых в частном порядке оправдывают чаще.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, опровергая тезис об обвинительном уклоне, отмечал в интервью «Адвокатской газете», что в 2016 году 30% дел было прекращено (не считая оправдательных приговоров) либо по реабилитирующим (отсутствие события или состава преступления), либо — по нереабилитирующим основаниям (истечение срока давности, амнистия, наличие приговора по такому же обвинению, примирение сторон, отсутствие заявления потерпевшего, раскаяние, смерть подсудимого).

«Какая разница, по каким основаниям прекращены эти дела? Нам же предлагали осудить людей по любым основаниям. Можно было прекратить эти дела, не направляя их в суд. Но их направили, суды этих людей не осудили, а все равно говорят об обвинительном уклоне», — говорил Лебедев.

В 2018 году, с учетом прекращения свыше 191 тысяча дел по нереабилитирующим основаниям (но не считая оправдательных приговоров), прекратили уголовные дела в отношении 193 тысячи человек (21,2% подсудимых).

Однако некоторые юристы критикуют такой взгляд на статистику, называя его манипулятивным и даже циничным (поскольку среди нереабилитирующих оснований есть смерть подсудимого). Нереабилитирующие основания «не позволяют рассматривать их как вариант «оправдания» ни в каком аспекте», сказал «Адвокатской газете» советник Федеральной палаты адвокатов России Сергей Насонов.

Более того, освобождение от наказания по нереабилитирующим основаниям равносильно признанию вины.

«[Оно] хотя и предполагает освобождение лица от уголовной ответственности и наказания, но расценивается правоприменительной практикой как основанная на материалах расследования констатация того, что лицо совершило преступление и фактически признало себя виновным», — говорится в разъяснении прокуратуры Приморского края.

Подсудимый получает судимость и обязуется принять на себя все ее негативные последствия, в числе которых может быть возмещение исковых требований или ущерба, причиненного преступлением; увольнение с работы или невозможность занимать определенные должности; более серьезная статья в случае, если человек по какой-либо причине еще раз окажется в суде; и многое другое.

Некоторые эксперты говорят, что поскольку суды не заинтересованы в оправдании, они зачастую дают подсудимому условный срок или же, если подсудимый еще не отбыл наказание за предыдущее преступление, и снова оказался в суде, — назначают ему наказание без учета предыдущего (это исключение из общего правила: обычно суд при вынесении приговора полностью или частично присоединяет к наказанию за второе преступление срок за первое, независимо от того, какая часть срока по нему была отбыта).

Каковы шансы на оправдание до суда

Защитники сложившейся практики указывают также на то, что до суда доходят около 20% уголовных дел. Такой позиции, например, придерживается агентство правовой информации РАПСИ, среди учредителей которого в прошлом фигурировали Конституционный суд, Верховный суд и Высший арбитражный суд.

«До суда доходит в среднем только одно дело из пяти зарегистрированных преступлений, что позволяет говорить о 80% оправданий», — считает издание. «Оправдание», таким образом, может быть совершено следователем, руководителем следственного органа, прокурором и лишь на последнем этапе — судьей.

Это отличает российское правосудие от стран, где подобного фильтра не существует, считают в РАПСИ.

«Другими словами, те дела, по которым в США выносят оправдательные приговоры, в России просто не дошли бы до суда: они были бы закрыты раньше», — утверждает издание.

По данным МВД за 2018 год, из 1,1 миллиона расследованных дел в суд направлено 300 тысяч, или 27%.

Подобную точку зрения оспаривают эксперты Института проблем правоприменения Европейского университета (ИПП). Руководитель ИПП Вадим Волков отмечал в своем тексте в РАПСИ, что большая часть дел, не дошедших до суда, приходится на нераскрытые преступления (54,6% к зарегистрированным по данным МВД за 2018 год).

Кроме того, прокуроры точно так же не заинтересованы в оправдательных приговорах, поскольку показатели их успешности напрямую связаны с количеством обвинительных приговоров, утверждают авторы исследования ВШЭ, РАН и Франкфуртской школы финансов и управления. Это вынуждает прокурора, который выступает на суде в качестве гособвинителя, договариваться с судьей о выгодном ему решении, в обмен на обещание не опротестовывать приговор в вышестоящей инстанции (что, в свою очередь, невыгодно судье).

По данным Генпрокуратуры, в 2018 году прокуроры отменили 14,9 тысячи постановлений следователей о возбуждении уголовного дела, в то время как постановлений об отказе в возбуждении — 2,2 миллиона.

Как утверждал в 2016 анонимный экс-сотрудник одной из районных прокуратур Петербурга, в прокуратуре, как и в МВД, негласно действует так называемая «палочная система», при которой карьерный рост работников обусловлен выполнением формальных количественных показателей. Об этом же в 2018 году писал анонимный блог «Особо опасный прокурор». Прокуроры, наоборот, заявляют, что ведомство «давно ушло» от палочной системы, указывая при этом, что она «сохраняется в некоторых [других] органах правопорядка».

Признание — царица доказательств

Еще одним аргументом сторонников отсутствия обвинительного уклона является большое количество дел, в которых обвиняемые полностью признают вину и подают ходатайство на рассмотрение дела в особом порядке. В этом случае дело рассматривается без исследования доказательств, т.е. без возможности оправдательного приговора, но при этом подсудимому гарантируется не более двух третей от предусмотренного статьей наказания. В 2018 году доля дел с полным признанием вины составила 69%.

Контекст

Как Россия преследует своих диссидентов в Америке

Eurasianet: Бизнес не верит в российское правосудие

Когда суды перестанут гнуть спины перед властью?

Противники этого аргумента считают, что высокая доля таких дел — повод для тревоги. Нередко подсудимые идут на признание не потому, что они чувствуют вину и согласны с обвинением, а потому, что не верят в возможность оправдания при традиционном порядке рассмотрения дела. Признавая вину, они надеются на смягчение приговора или закрытие дела по нереабилитирующим основаниям.

«Это типичный пример вынужденного волеизъявления, обусловленного пониманием ничтожности шансов на оправдание», — сказал «Адвокатской газете» советник Федеральной палаты адвокатов России Сергей Насонов.

«80% подсудимых в России — безработные и рабочие [плохо знающие свои права и не имеющие качественной защиты]. Обычно им предлагают подписать признание в обмен на особый порядок рассмотрения дела. Если дело сложное, где обвиняемый себя виновным не считает, ему говорят: «Будешь упираться, мы тебе квалификацию [преступления] натянем по максимуму. А если признаешь вину, назначим наказание помягче»«, — объясняет механизм появления признаний директор по исследованиям Института проблем правоприменения Кирилл Титаев. Иногда признание у подследственных добывают под пытками.

Формальный подход к делу

По мнению Кирилла Титаева, привычка рассматривать дела в особом порядке отрицательно влияет на квалификацию судей.

«На сто обвинительных приговоров в России приходится 92 признания. То есть практически всегда есть „ злодей “ , который все признает. [В результате] у судей нет навыка реконструкции того, что происходило на самом деле. Когда в суд приносят видеоролик, судья часто даже не помнит, как приобщать видеозапись, представленную адвокатом, к делу, и что с ней делать. У судей [вместо этого] формируется совершенно другой подход. Дело должно содержать то-то и то-то, быть оформлено так-то и так-то. Вопрос о том, насколько оно коррелирует с реальностью, ломает весь мир [в котором живет] судья», — говорит он.

Ситуацию усугубляет перегруженность судов. Например, в Петербурге на одного мирового судью в 2018 году приходилось 306 дел в месяц, или около 10 в день.

«Мы очень сильно загружены… Задерживаемся после работы до восьми часов вечера, выходим на работу в выходные. Очень много бумаг, отчетов, которые мы должны сдавать, плюс заседания, прием граждан — нагрузка неимоверная. Поэтому люди бегут, долго не выдерживают. Качество работы страдает», — сказала изданию «Правмир» помощница мирового судьи в Петербурге на условиях анонимности.

Львиную долю дел, которые в конвейерном порядке рассматривают суды, составляют иски различных госучреждений (Пенсионного фонда, ФНС, предприятий ЖКХ) к должникам, требующие от судей чисто канцелярских навыков, считает Вадим Волков, поскольку в большинстве своем они автоматически удовлетворяются.

В 2016 году проблему признал Владимир Путин, отметив, что низкое качество судебных актов, вызванное высокой нагрузкой, приводит к нарушению прав граждан. Однако нормы судебной нагрузки, необходимость которых обсуждалась еще в 2017 году, до сих пор не разработаны.

Суд как звено правоохранительной системы

«Если начать рассматривать дела по существу, смотреть на качество доказывания — система рухнет. Появится много оправдательных приговоров. С увеличением их числа вырастет число тех [подсудимых], кто не признает вину, [а значит] «полетят» системы оценки [работы силовиков], завязанные на отсутствие оправдательных приговоров. Один такой приговор — это год без премии для следователя и выговор для его начальника», — говорит Кирилл Титаев.

Хотя формально судебная власть независима, а судьи неприкосновенны, несменяемы и (за исключением мировых) занимают посты бессрочно, ряд экспертов полагают, что они несвободны в принятии решений.

Согласно анализу Института проблем правоприменения, судейский корпус на 28-30% состоит из юристов, единственным опытом работы которых были должности в аппарате суда (помощник судьи или секретарь судебного заседания). Доля юристов с опытом работы в адвокатской среде, в прокуратуре, гражданском секторе сейчас снижается.

Решающую роль в распределении дел между судьями играют председатели судов, образующие «обособленный от рядовых судий аппарат», и судьи всегда советуются с председателем по особо чувствительным делам и выносят решение в соответствии с его рекомендациями, утверждает Вадим Волков. По его данным, почти треть председателей судов — бывшие работники прокуратуры.

Существует также Кадровая комиссия при президенте РФ, в которой доминируют представители президентской администрации и силовых ведомств — МВД, ФСБ, Генпрокуратуры. Она, по словам Волкова, комиссия определяет председателей судов, изучая оперативную информацию на них и оценивая их лояльность правоохранительной системе, а также выносит решения об утверждении кандидатур в судьи.

Таким образом, независимые суды фактически встроены в вертикаль правоохранительной системы. Вынося решения, они учитывают корпоративные интересы следователей, прокуроров и чиновников, что и порождает обвинительный уклон, считают эксперты.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Источник