- Колокольня «Иван Великий»

- Успенская звонница

- Филаретовская пристройка

- Колокола «Ивана Великого»

- Колокольня Ивана Великого Московского Кремля

- Церковь святого Иоанна Лествичника

- История строительства Колокольни

- Судьба храма Ивана Великого во время войны с Наполеоном

- Колокольня во время Великой Отечественной войны

- Реставрация разрушенных строений в послевоенное время

- О колоколах

- Успенский колокол

- Колокол Ревун

- Семисотный колокол

- Другие колокола

- Музеи колокольни

- Колокольня Ивана Великого сегодня

- Время работы и стоимость билетов

- Где находится Колокольня и как до нее добраться

Колокольня «Иван Великий»

История «Ивана Великого» началась в 1329 году, когда при Иване Калите в Кремле была построена небольшая церковь св. Иоанна Лествичника. Преподобный Иоанн Лествичник — святой, живший в VI веке, достиг духовного совершенства путем строгого поста и молитвы в течение 40 лет отшельничества. Он изложил свой духовный опыт в виде поучения под названием «Лествица» (лестница). В 1505-1508 годах обветшавший храм сменила возведенная итальянским зодчим Боном Фрязиным по заказу Ивана III столпообразная колокольня высотой около 60 м. В ее основании со стенами толщиной целых пять метров на оставшейся площади размером всего 25 кв. м разместили прежнюю церковь.

Борис Годунов, ставший царем в 1598 году, пожелал увеличить высоту колокольни. По мысли царя Бориса, надстроенный столп «Ивана Великого» должен был способствовать возвеличиванию новой династии Годуновых. У затеянного Годуновым строительства была и еще одна причина. В Москве тогда свирепствовал голод, и царь решил дать народу заработок и отвлечь его от смуты. Надстройка с ложными, закрашенными черной краской, узкими окнами выше красивого ожерелья кокошников третьего яруса увеличила высоту колокольни до 81 метра, и в просторечии она получила второе название — «Годунов столп». Под куполом появилась длинная надпись в три ряда с именами и титулами Бориса Годунова, его сына Федора и датой надстройки колокольни. С воцарением Михаила Федоровича надпись залепили (в прошлом Романовы сильно пострадали от годуновских репрессий). Спустя сто лет по велению Петра I ее расчистили.

В народе ходила легенда, что крест на колокольне будто бы сделан из чистого золота. В 1812 году Наполеон велел снять крест. Предание говорит о том, что французский император хотел поставить его над куполом Дома инвалидов в Париже. Однако крест сорвался с веревок и с грохотом разбился. Оказалось, что он был обложен медными пластинами, покрытыми позолотой. Новый крест был установлен в 1813 году и составлен из нескольких железных полос, обитых медными позолоченными листами.

В XVI—XVII веках на Ивановской площади у колокольни «Ивана Великого» стояли здания приказов — государственных учреждений. Здесь громогласно читали царские указы, отчего и произошло выражение «кричать во всю Ивановскую». Примерно до середины XVII века возле колокольни стояла так называемая Ивановская палатка — прообраз первой нотариальной конторы. В ней сидели писцы, которые за плату составляли для просителей челобитные. На площади также производились наказания плетьми (обычно за взяточничество, казнокрадство или обман). Тут же выставляли на позор воров, вешая им па шею краденые вещи и продукты (не только кошельки, но, например, и соленую рыбу). С 1685 года наказывать стали на Красной площади.

В течение долгого времени колокольня служила и главной дозорной вышкой Кремля, а позднее — пожарной каланчой. В 1896 году во время коронации императора Николая II на колокольне была устроена электрическая иллюминация. Наподобие горящей свечи «Иван Великий» возвышался над городом.

До революции 1917 года колокольня была открыта для посещения. Вход в нее одновременно являлся и входом в церковь. Над ним в прямоугольном каменном киоте, ныне пустом, находилась икона св. Иоанна Лествичника. Наверху были две смотровые площадки: одна — на среднем ярусе, над нижней звонницей, другая — над верхней. Чтобы добраться до самого верха колокольни, следовало преодолеть 329 ступеней. Упорство вознаграждалось великолепным видом на Москву и окрестности. В ясную погоду как на ладони видны были даже местности, находящиеся в 40 км от Кремля.

Успенская звонница

На третьем ярусе звонницы когда-то находился престол церкви Рождества Христова. А в XIX — начале XX века здесь размещалась церковь св. Николы Гостунского. Ее перенесли сюда в 1817 году, после сноса старинного Никольского храма, стоявшего на Ивановской площади. Дьяконом этого храма служил Иван Федоров — родоначальник книгопечатания в России. В церкви хранилась частица мощей св. Николая Чудотворца и древняя икона святителя Николая, для которой при великом князе Василии III был построен сам храм. Икону доставили в Кремль в 1506 году из села Гостуни под Калугой, где она прославилась многочисленными чудотворениями. Местонахождение этих святынь в настоящее время неизвестно.

В храме сохранялся старинный обычай приходить с дочерьми «к святителю Николаю» перед свадьбой, чтобы устроить замужество. Обычай этот основан на предании, что Николай Чудотворец помог одному обедневшему отцу выдать замуж трех дочерей, бросив каждой в окно по узелку с золотом. Церковь была действующей до 1917 года.

Высокая каменная лестница, которая снаружи ведет к входу в храм, сначала была построена при Иване Грозном в 1552 году. Позже она была разобрана архитектором Матвеем Казаковым по требованию Павла I для строительства здесь кордегардий. В 1852 году лестницу восстановил «в древнерусском вкусе» Константин Тон, автор храма Христа Спасителя. Проход на лестницу в настоящее время закрыт.

Филаретовская пристройка

Здание, расположенное рядом с Успенской звонницей и перекрытое шатровой кровлей, называется Филаретовской пристройкой, по имени патриарха Филарета. В 1624 году патриарх Филарет, отец царя Михаила Романова, вернувшись из польского плена, на радостях повелел возвести эту пристройку. Повеление было исполнено русским архитектором Баженом Огурцовым и, вероятно, англичанином Джоном Талером, строителем Царицыных палат в Теремном дворце.

В 1812 году Наполеон приказал взорвать колокольню «Иван Великий». При этом звонница и пристройка разрушились, но большие фрагменты уцелели и были впоследствии

использованы при восстановлении в 1815 году группой архитекторов, в числе которых были Дементий (Доменико) Жилярди, Алоизий (Луиджи) Руска, Иван Еготов. Интересно,что сама колокольня, сложенная из кирпича, а в цоколе и фундаменте — из белокаменных блоков, устояла, дав трещину вверху. Учитывая, что глубина фундамента колокольни составляет лишь пять метров, это говорит о мастерстве ее строителей и архитекторов.

Колокола «Ивана Великого»

«Иван Великий» служит колокольней для всех больших кремлевских соборов: Успенского, Архангельского и Благовещенского, которые своих звонниц не имеют.

Отсюда начинался колокольный звон по всей Москве. Этот негласный обычай был утвержден митрополитом Платоном в XVIII веке. Владыка особо указал, чтобы до удара большого Успенского колокола никто в Москве не начинал праздничного звона. Таким образом, праздничный перезвон от центра Кремля плавно раскатывался по городу, постепенно набирая силу и создавая всеобщее величавое звучание.

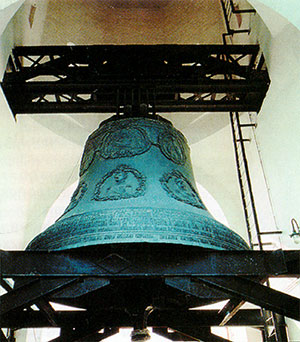

В центральном проеме Успенской звонницы висит самый большой колокол — Успенский, весом 4000 пудов (свыше 65,5 тонны). Он был отлит в 1817-1819 годах 90-летним колокольным мастером Яковом Завьяловым и пушечным мастером Русиновым из старого колокола, разбившегося при взрыве звонницы в 1812 году. При этом на колоколе были повторены изображения Спасителя и Богоматери, а также царей Алексея Михайловича и Петра I и добавлены изображения императора Александра I и членов императорской семьи. На нижней части колокола — надпись в пять рядов об изгнании из России войск Наполеона и отливке колокола. Колокол звонил только в исключительных случаях и по великим праздникам.

Висящий в соседнем проеме колокол «Реут» был отлит в 1622 году по повелению патриарха Филарета. Его, как и Царь-пушку, создал мастер Андрей Чохов. Вес колокола до сих пор точно не определен. Некоторые источники указывают 1200 пудов (19,6 тонн), другие — 2000 пудов (32,6 тонн). «Реут» (в просторечии — «Ревун») имеет очень низкий звук, который оттеняет звон прочих колоколов. После падения при взрыве в 1812 году ему восстановили отколотые уши, и «Ревун» не изменил своего тона.

В 1855 году во время торжественного звона в честь восшествия па престол Александра II колокол сорвался н при падении проломил своды звонницы, при этом погибло несколько звонарей. Это событие посчитали плохим предзнаменованием для императора. Действительно, после пяти покушений на его жизнь, Александр II, как известно,

был убит террористами-народовольцами.

В Филаретовской пристройке висит Семисотный колокол, отлитый в 1704 году. Название происходит от его веса — 798 пудов (13 тонн). Его отлил известный мастер Иван Моторин, создатель Царь-колокола. Первые удары этого колокола ознаменовали начало Великого поста, когда замирали прочие колокола.

В нижнем ярусе колокольни «Иван Великий» висят шесть колоколов ХVII-ХVIII веков: «Медведь», «Лебедь», Новгородский, Широкий, Слободской и Ростовский. Новгородский колокол 1556 года Иван Грозный вывез из Софийского собора покоренного Новгорода. В 1730 году мастер Иван Моторин перелил его и, сохранив древние надписи, добавил

изображение петербургской Петропавловской крепости.

Самый тяжелый колокол — «Лебедь» — весит около 7,5 тонны. Такое имя давали колоколам с резким «птичьим» звучанием. Колокол «Медведь» получил свое название по низкому ревущему звуку. Оба этих колокола были перелиты из старых колоколов мастером Семеном Можжухиным в 1775 году.

Слободской колокол также был отлит из старого в 1641 году. Только это и известно о нем из надписи на боку.

Трехсотпудовый (4,9 тонны) колокол Широкий отлит в 1679 году братьями Василием н Яковом Леонтьевыми. Его двухметровый диаметр больше высоты почти на 30 см. Обычно у русских колоколов эти размеры одинаковы.

Ростовский колокол, отлитый в конце XVII века знаменитым литейщиком Филиппом Андреевым, привезли из Ростовской епархии, которая славилась своими «ростовскими звонами».

На среднем ярусе висят 10 колоколов ХVI-ХVII веков. Среди них есть Мариинский колокол с изображением св. Марии Египетской, отлитый на помин душ бояр Морозовых, родственников царя Алексея Михайловича. Основатель знаменитой династии колокольных мастеров Федор Моторин отлил в 1678 году Даниловский колокол с изображением св. князя Даниила Московского и шестикрылых серафимов, которые напоминают о символическом толковании колокольного звона как звуков ангельских труб.

На верхнем ярусе колокольни находятся три небольших колокола XVII века.

В наше время обследованные и пригодные для звона колокола начали использовать во время служб в соборах Кремля. А когда-то одновременный перезвон всех колоколов «Ивана Великого» в дни больших праздников производил незабываемое впечатление на горожан и гостей Москвы.

Источник

Колокольня Ивана Великого Московского Кремля

» class=»wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_post_btn_4485″>

Колокольня Ивана Великого Московского Кремля является центром архитектурного ансамбля Соборной площади. Звонница образует единую композицию вместе с Филаретовской пристройкой и церковью. До начала 20 в. башня являлась самым высоким зданием в столице. Сооружение выполняло ряд важных функций. Его использовали как дозорную вышку и пожарную каланчу. В настоящее время колокольня является туристическим объектом.

Церковь святого Иоанна Лествичника

Фундамент колокольни заложен на месте существовавшего в 14-15 вв. храма Иоанна Лествичника. Древняя церковь возводилась специально под колокола. По внешнему виду, она напоминала старинные армянские соборы. Внутреннее пространство было разделено на части крестообразно. Снаружи здание имело форму 8-гранника.

Алтарная часть располагалась в полукруглой апсиде, ориентированной на восток. Для колоколов было отведено место на 2 ярусе церкви. Примыкавшую к собору площадь окрестили Ивановской. На ней провозглашали указы царя и читали другие важные государственные документы. Глашатаям приходилось громко кричать, «во всю ивановскую». В начале 16 века церковь Иоанна Лествичника было решено разобрать, а на ее месте построить колокольню, в память об умершем московском князе Иване III «Великом».

История строительства Колокольни

Для руководства постройкой, невиданного на Руси по высоте сооружения, были приглашены иностранные зодчие. Проект возглавил выходец с Аппенинского полуострова, архитектор Бон Фрязин. Работы продолжались 3 года (1505-1508 гг.). Чтобы обеспечить надежное крепление башни, Фрязин распорядился вбить в ее основание дубовые сваи. Древесина дуба под воздействием грунтовых вод приобретает колоссальную прочность и надежно удерживает все строение. При этом глубина фундамента составляет не более 4,3-4,5 метров.

Кроме того, архитектор умело использовал и другие способы стабилизации сооружения:

- металлические скрепы внутри стен из кирпича;

- добавление яиц в связывающий раствор;

- толстые стены нижнего яруса (до 5 м).

Изначально план предусматривал создание 2-ярусного здания. Однако в 1532 г. архитектурный ансамбль решили расширить, за счет Воскресенской церкви и колокольни. Ведение строительных работ было поручено итальянцу Петру Франческо Анибале, известному на Руси под прозванием Петрок Малой Фрязин. Он дополнил башню третьим ярусом, на котором установили гигантский колокол весом ок. 1,5 т. У великана было собственное имя «Благовестник». Для подъема внутри стен проделали лестницу.

Полная высота башни составила 81 м. Она приобрела стратегическое значение, поскольку с верхней площадки далеко просматривались окрестности столицы (на расстояние 30-40 км). Чтобы обзор не закрывался, по повелению Бориса Годунова, было запрещено возводить в Москве здания превышающие колокольню Ивана Великого. Верхнюю декоративную надстройку опоясали золоченые буквы. Надпись гласит о том, что работы по благоустройству храма велись согласно приказу Бориса Годунова и его сына Федора.

Первый царь из династии Романовых – Михаил Федорович, распорядился переделать Воскресенскую церковь в Успенскую звонницу. К храму также пристроили флигель, который стали называть по имени патриарха Филарета.

В завершенном варианте архитектурный ансамбль объединяет 3 части:

- 8-гранную башнеобразную колокольню

- церковь со звонницей в псковско-новгородском стиле

- флигель с шатровым навершием

Несмотря на свою высоту, колокольня визуально кажется легкой и стройной. Подобный эффект достигается за счет постепенного сужения ярусов. Верхняя часть завершается округлым барабаном, над которым возвышается луковичный позолоченный купол. В качестве декоративных архитектурных элементов выступают каменные кокошники с псевдооконными проемами.

При постройке здания использовались разные строительные материалы:

- белый обтесанный камень – фундамент и цоколь

- красный кирпич – основная часть сооружения

Судьба храма Ивана Великого во время войны с Наполеоном

После взятия российской столицы наполеоновскими войсками, в колокольне разместилась штаб-квартира генерала Лористона. При отступлении, французы заминировали и взорвали Кремль. Полностью разрушенными оказались Филаретовская пристройка и Успенская звонница. Колокольня осталась стоять на месте, но по верхнему ярусу прошла огромная трещина.

Позолоченный крест на вершине купола Ивана Великого, москвичи считали символом царской власти. Потому Бонапарт приказал снять его. Когда французские солдаты выяснили, что в основе изделия медный сплав, а не драгоценные металлы, то бросили остатки у стен Успенского собора. На месте свергнутого креста был воздвигнут новый, выполненный из железа и покрытый позолоченными медными пластинами. Его верхнюю перекладину украсила надпись «Царь Славы».

Послевоенные восстановительные работы возглавил швейцарский архитектор Доменико Жилярди. Он руководствовался проектом, составленным зодчим Луиджи Руски. При ремонте использовали белый облицовочный камень, на вершине звонниц видоизменили декор. Главным новшеством стала перестановка купола Успенской звонницы в западную часть крыши.

Колокольня во время Великой Отечественной войны

Сразу после начала военных действий летом 1941 года в здании был организован командный пункт для воинского отделения, расположенного на территории Кремля. Он действовал с июня по сентябрь 1941 г. Для налаживания бесперебойного сообщения внутри Царь – Колокола, у подножия звонницы, был оборудован узел связи.

Реставрация разрушенных строений в послевоенное время

В начале 21 в. для реконструкции архитектурного ансамбля были задействованы специалисты компании «Реставратор-М». В ходе проведения работ они обнаружили фрагменты старинного пола (18 в.). По его образцу было положено новое покрытие.

Метод фрагментарной реставрации использовался также для сбережения подлинного вида внутристенной лестницы, дверного проема, декоративных элементов (розетки, карнизы, импосты) внутри помещения. Проведенные работы позволили оставить в неприкосновенности и продемонстрировать посетителям оригинальные образцы древнерусского зодчества.

О колоколах

В общей сложности на звоннице насчитывается 34 колокола. Среди них литейные изделия мастеров 16-19 веков. Лучшие в России набаты отливали в Москве. Самые знаменитые колокола имели собственные имена. Их было принято украшать барельефами и орнаментом. На каждом колоколе оставляли памятную надпись с указанием фамилии мастера, даты изготовления, веса.

Исходными материалами служил специальный «колокольный» сплав. В его состав входили:

Пропорции металлов устанавливал мастер. От содержания состава во многом зависело звучание звона. Со временем колокола утрачивали свою звонкость, в стенках образовывались трещины и изделие отправляли на переплавку. Для крепления колоколов на Иване Великом изначально использовали деревянные балки. В 19 веке их стали постепенно заменять более прочными, металлическими.

Успенский колокол

Авторами Праздничного или Успенского колокола являются русские мастера Завьялов и Русинов. Набат характеризуется сильным чистым звучанием. Это самый мощный колокол на звоннице. Его масса 65 320 кг.

Колокол Ревун

Вторым по величине колоколом на Иване Великом считается Ревун или Реут. Он уступает собрату по габаритам в 2 раза –32 760 кг. Вместе с тем, это набат – патриарх. Он был изготовлен в 1622 г. прославленным российским литейщиком Андреем Чоховым.

Семисотный колокол

Вседневный или Семисотный колокол предназначался для ежедневного пользования. Он заметно уступает громогласным товарищам и весит 13071 кг. Создателем набата является И.Моторин.

Другие колокола

В зависимости от диапазона, издаваемых звуков, колокола подразделяются на 3 вида:

- зазвонные – дискант

- красные

- благовестные – бас

Сочетание разного звучания создает общий гармоничный перезвон. Поэтому на колокольне поместили целый оркестр из набатов. Их распределили по 3 ярусам башни:

- На нижнем – Лебедь, Медведь, Широкий, Новгородский, Ростовский, Слободской.

- На среднем – Корсунские (3 шт.), Новый, Немчин, Безымянный, Даниловский, Марьинский, Глухой.

- На верхнем – Безымянные (3 шт.).

После установления советской власти колокольный звон был запрещен. В 1992 г. перезвон на Иване Великом зазвучал вновь.

Музеи колокольни

Помещение внутри Успенской звонницы переоборудовано под музей. В нем собраны старинные артефакты, с помощью которых наглядно представлена история обустройства Московского Кремля. В музейной коллекции посетители могут увидеть фрагменты существующих и уже исчезнувших построек на территории столичного детинца.

Выставочный зал служит местом для размещения передвижных экспозиций. Здесь демонстрировались подборки на темы:

- «Венчания на царство и коронации в Московском Кремле»

- «Искусство сохранять искусство. Реставрация в Музеях Московского Кремля»

- «Золотой век английского двора: от Генриха VIII до Карла I»

- «Индия. Драгоценности, покорившие мир»

Колокольня Ивана Великого сегодня

Помимо объекта для посещения туристами, звонница выполняет свое основное предназначение. Ее колокола вновь зазвучали после почти 75-летнего перерыва, в честь пасхальных праздников в 1992 г. Именно на башне Ивана Великого первыми начинают звонить колокола в дни главных церковных праздников.

Прежде чем колокола заработали снова, они прошли экспертизу. Реже остальных бьют в огромный Праздничный колокол. Поскольку для работы с ним требуется несколько звонарей. Вес колокольного языка составляет 2 тыс. кг. На верхнем ярусе, расположенном на высоте 80 м, открыта смотровая площадка. Посетители могут подняться на нее в теплое время года. Однако путь в 329 ступеней необходимо преодолевать пешком.

Время работы и стоимость билетов

Музей и смотровая площадка на верхнем ярусе башни доступны для посещения исключительно в теплое время года (май-сентябрь). Состав группы не должен превышать 10 чел. Дети до 14 лет не пропускаются. Сеансы проводятся ежедневно строго по времени. Выходной день- четверг. Билеты продаются в кассе возле Кутафьей башни за 45 мин до начала экскурсии. Цена билета 250 руб.

Где находится Колокольня и как до нее добраться

Объект расположен по адресу: Соборная площадь, Кремль, Москва. Туристам рекомендуется выбирать метро для того, чтобы приехать на ближайшие к Кремлю станции:

- Сокольническая линия – «Библиотека им. Ленина», «Охотный Ряд»

- Серпуховско-Тимирязевская линия – «Боровицкая»

- Арбатско-Покровская линия -«Площадь Революции»

- Филёвская линия – «Александровский Сад»

Источник