- Основные этапы истории Древнего Востока

- § 2. Цивилизации Древнего Востока

- Читайте также

- § 2. Цивилизации Древнего Востока

- Монархии древнего Востока

- Глава 9 Лицо древнего востока

- ИЗ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

- ЦИВИЛИЗАЦИИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

- 2.4.11. Линейно-стадиальное понимание истории и советская (ныне российская) историология древнего мира вообще, историология Древнего Востока в первую очередь

- 4.3.3. Эпоха Древнего Востока (III — II тысячелетия до н.э.)

- 3.2. Доосевые культуры Древнего Востока

- 3.3. Послеосевые культуры Древнего Востока

- 2. ЭПОХА ДРЕВНЕГО ВОСТОКА ( III-II тысячелетия до н.э.)

- 2.8. Духовная культура Древнего Востока

- 4. Эпоха Древнего Востока (III-II тысячелетия до н.э.)

- Чудеса Древнего Востока

Основные этапы истории Древнего Востока

Основные этапы истории Древнего Востока

Длительное развитие древневосточных стран совершалось неравномерно. Наивысшего уровня развития самостоятельно достигли цивилизации Египта, Месопотамии, Индии и Китая. Прочие общества Ближнего, Среднего и Дальнего Востока развивались во многом под влиянием этих четырех цивилизаций. Сами они долгое время существовали изолированно или почти изолированно друг от друга (за единственным и недолгим исключением трансиранской системы связей, соединявшей в конце III тыс. до н. э. регионы от Индии до Восточного Средиземноморья). Однако к середине II тыс. до н. э. сеть интенсивных взаимных контактов охватила весь Ближний Восток, а в I тыс. до н. э. сложилась система тесно связанных друг с другом разнообразными отношениями стран, занимающих в целом огромную территорию от Ганга до Атлантического океана. Общение между различными обществами обогащало каждую местную культуру, вырабатывало надрегиональные культурные ценности. Сложилось, таким образом, известное единство почти всего древневосточного мира, сыгравшее заметную роль в развитии всемирно-исторического процесса. Для обширных пространств Восточной Азии от Приморья и Японии до Индокитая и Тянь-Шаня ту же интегрирующую роль к началу нашей эры играла конфуцианская цивилизация Китая.

В истории Древнего Востока могут быть выделены три большие эпохи, различающиеся по их социальному и экономическому облику (основы этой периодизации заложил Г. А. Меликишвили):

1) эпоха формирования и доминирования крупных централизованных хозяйств – конец IV–III тыс. до н. э.;

2) эпоха доминирования мелких хозяйств, охваченных государственной эксплуатацией – II–I тыс. до н. э.;

3) эпоха подъема товарно-денежных отношений и крупной частной собственности – I тыс. до н. э. – середина I тыс. н. э.

В первую эпоху существуют три цивилизационных центра, сложившихся в долинах великих рек, – египетский, шумеро-аккадский и древнеиндийский. В результате процессов политогенеза во всех трех регионах складываются ранние номовые государства, а в Месопотамии и Египте за счет объединения номов формируются обширные деспотические монархии с неограниченной властью царя, занимающего ключевое положение в культе, и сложным управленческим аппаратом. Основой экономики здесь становятся крупные хозяйства государственного сектора, а наиболее интенсивной эксплуатации подвергаются подневольные работники, трудящиеся целыми бригадами и получающие пайки. Одновременно в течение III тыс. до н. э. происходит формирование классовых обществ на периферии первых цивилизаций, от Анатолии до Средней Азии. Здесь формируются протогородские центры и номовые государства. В конце III тыс. до н. э. складывается единая система экономических и политических взаимоотношений от долины Инда до Месопотамии и Средиземного моря.

В конце III – начале II тыс. переселения полукочевых народов (амореев и индоиранцев), ухудшение климата и внутренний кризис слишком сложных в управлении крупных централизованных хозяйств положили начало новому этапу истории Древнего Востока. Отныне громоздкая система контроля и надзора в хозяйствах, использующих труд подневольных работников, уступает место более гибким и менее обременительным как для верхов, так и для низов общества формам эксплуатации. Пройдя через полосу социального кризиса и политической раздробленности, древневосточные общества, отныне основанные на присвоении лишь части продукта общинников и «царских людей» – мелких землепользователей, достигают нового расцвета.

В эту эпоху (II тыс. до н. э. – начало I тыс. до н. э.) образуются новые и гибнут старые государства: на севере Передней Азии образуются крупные державы, в долине реки Хуанхэ формируется раннеклассовое общество, создается первичный очаг древнекитайской цивилизации; в Иране и Индостане экологические изменения и перемещения племен привели к гибели древнейшей цивилизованной ойкумены, и классовое общество в начале I тыс. до н. э. складывается заново.

Важной внутренней гранью этого этапа был конец II – начало I тыс. до н. э., когда новые переселения народов (эгейцев, фрако-фригийцев, иранцев, арамеев) потрясли Древний Восток и изменили его этнополитическую карту. Существенные перемены произошли и в социально-экономической области. Подлинный технологический переворот переживают древние общества с освоением железа в конце II тыс. до н. э., и начало I тыс. до н. э. почти во всех регионах Древнего Востока характеризуется резким ростом частной эксплуатации, разложением общинной, а частично и государственной собственности. Развитие частной собственности, частного рабства, товарных отношений связано прежде всего с крупными городами. Заново складываются международные торговые пути, увеличивается количество торговых факторий. Финикийская торговля в начале I тыс. до н. э. охватывает все Средиземноморье. Все это отразилось и на международных отношениях – начинается борьба за преобладание на торговых путях.

В борьбе всех против всех складываются недолговечные надрегиональные империи, которые путем взимания дани с побежденных, а также прямого ограбления покоренных стран производят насильственное перераспределение прибавочного продукта в невиданном ранее масштабе. В этом отношении уникальна великая Ассирийская держава, четырежды – в конце XIII, начале XI, середине IX и конце VIII вв. до н. э. – добивавшаяся неоспоримого первенства на всем Ближнем Востоке.

Наконец, третья эпоха существования древневосточных обществ (середина I тыс. до н. э. – середина I тыс. н. э.) образует уже заключительный этап их истории. В Передней Азии Ассирийская держава гибнет, ввергая обширные пространства Ближнего и Среднего Востока в новый передел мира, завершившийся к рубежу VI–V вв. созданием «царства стран» – мировой по тому времени державы Ахеменидов, простершейся от Инда до Балкан. Подчеркнем, что политическая интеграция в столь широких масштабах была подготовлена предшествующими бурными столетиями взаимодействия древневосточных государств и племенных образований. Войны Ахеменидов, а затем завоевания Александра Македонского привели к интенсивному взаимодействию ближневосточной, средневосточной, индийской и эллинской цивилизаций. В конце концов сложился обширный пояс активно взаимодействующих классово-государственных обществ, непрерывной полосой протянувшихся от Атлантики до Тихого океана и ко II в. н. э. вошедших в состав четырех великих держав – Римской империи, Парфянского царства, Кушанской державы и ханьского Китая.

Для социально-экономического облика этой эпохи показательно дальнейшее развитие торговли и ремесленных производств, рост городов и своего рода разделение труда между торгово-ремесленными центрами и аграрной периферией. Повышается товарность хозяйств, о чем свидетельствует развитие системы денежных отношений. Деньги в монетной форме получают широкое распространение в державе Ахеменидов, циньском Китае, маурийской Индии. Другой характерной чертой периода является ослабление государственной власти, выход на первый план крупной военно-землевладельческой знати и различных корпораций. Это приводит к утверждению политической раздробленности той или иной степени на обширных пространствах.

После поражения Ахеменидов в борьбе с Александром древневосточные общества к западу от Инда развивались по пути своеобразного синтеза традиций двух цивилизаций в форме эллинистических государственных образований. Эллинистические государства в ряде случаев довольно скоро воспроизводят черты деспотической монархии. С другой стороны, под влиянием полисных традиций умножается количество автономных городов.

В Китае в это время создается централизованная деспотическая империя (однако в духе времени отношения государственной эксплуатации переплетались здесь с далеко зашедшей частной, и здесь также крупные землевладельцы стали в конце концов сильнее государства). В Индии специфической чертой является развитие варновой, а затем и общинно-кастовой системы, однако и здесь поздняя древность характеризуется усилением землевладельческой знати, парцелляризацией и корпоративизацией общества (как раз и выражавшейся в торжестве кастовой системы).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник

§ 2. Цивилизации Древнего Востока

§ 2. Цивилизации Древнего Востока

Междуречье: народы, государства, цивилизация. Самые первые цивилизации в истории человечества – цивилизации Древнего Востока – возникли в долинах многоводных рек, наиболее благоприятных для поступательного развития общества. Таким регионом было Междуречье (Месопотамия), расположенное в долинах рек Евфрат и Тигр. Здесь с появлением шуме?рских городов-государств сформировалась одна из ранних цивилизаций. Образование городов было связано с необходимостью проведения ирригационных работ, объединивших и скоординировавших усилия множества людей. Увеличение площади обрабатываемых земель в болотистых или засушливых районах стало возможно при организации коллективного труда, требовавшего управления и контроля. Возникновение организующих центров общественной жизни было связано с усложнением социальной структуры – появлением жрецов, воинов, ремесленников, а также с необходимостью отстаивать интересы поселений в конфликтах с соседями и укреплением власти военных вождей. С выделением слоя управляющих и жрецов начала складываться государственная власть, опирающаяся на волю богов, авторитет правителя и военную мощь.

Государство включало религиозный и административный центр – город и зависимые от него сельские общины. В каждом городе находились храм, владевший землями вне города, на которых велось храмовое хозяйство, и дворец правителя – военного вождя. В борьбе за власть между верховными жрецами и военными вождями с течением времени одерживали победу вожди, становившиеся царями.

В обширных храмовых хозяйствах, которые постепенно превращались в царско-храмовые, использовался труд крестьян, получавших наделы для ведения личного хозяйства, и рабов. Между городами-государствами велись войны, которые в конечном счёте привели к складыванию единого государства под властью царей Акка?да. Власть царя передавалась по наследству.

Жрецы и писцы являлись носителями культуры. Важнейшим достижением шумерской цивилизации историки считают изобретение письменности – кли?нописи, в дальнейшем применявшейся и другими народами Передней Азии.

В первой половине II тыс. до н.э. бо??льшая часть Междуречья оказалась под властью царя Хаммура?пи (правил в 1792 – 1750 до н. э.). Столица его государства – Вавило?нии стала одним из крупнейших торговых и культурных центров Древнего мира.

Это был огромный город Вавилон, населённый представителями многих народов. Здания в столице строились из сырцового кирпича, а главные архитектурные сооружения облицовывались глазурованной цветной плиткой, покрытой изображениями животных. Над городом возвышался ступенчатый храм с высокой башней (90 м), со строительством которой связана библейская легенда: после Всемирного потопа люди решили построить башню до небес; за эту дерзость Господь покарал строителей: наделил их разными языками, и они, перестав понимать друг друга, рассеялись по всей земле.

Гудеа – правитель шумерского города-государства Лагаш. XXII в. до н.э.

В Нововавилонском царстве, как и в предшествующее время, центрами экономической, культурной и политической жизни являлись крупные города, которые управлялись советом старейшин, состоявшем преимущественно из жрецов. Совет старейшин выполнял административные и судебные обязанности. Основу богатства государств Междуречья составлял труд крестьян, ремесленников и рабов. Последние работали преимущественно в храмовых хозяйствах и на строительстве. Большое развитие получила торговля – как внутренняя, так и внешняя. Мерилом стоимости были серебряные слитки. Отношения в обществе регулировались законами.

Первый в истории подробный свод законов был составлен царём Хаммурапи.

Царь Хаммурапи получает законы от бога Солнца Ша?маша. Рельеф. XVIII в. до н. э.

В XII – XI вв. до н. э. происходит возвышение другой державы – Ассирии, расположенной севернее Вавилонии. В результате жестоких завоевательных походов ассирийских царей почти вся Передняя Азия оказалась под их властью. В 689 г. до н. э. ассирийцы захватили и разрушили Вавилон, однако так и не смогли установить прочную власть над покорёнными странами. В 605 г. до н. э. Ассирийская держава была уничтожена объединёнными силами миди?йцев, живших к северо-востоку от Междуречья, и возродившегося Вавилона.

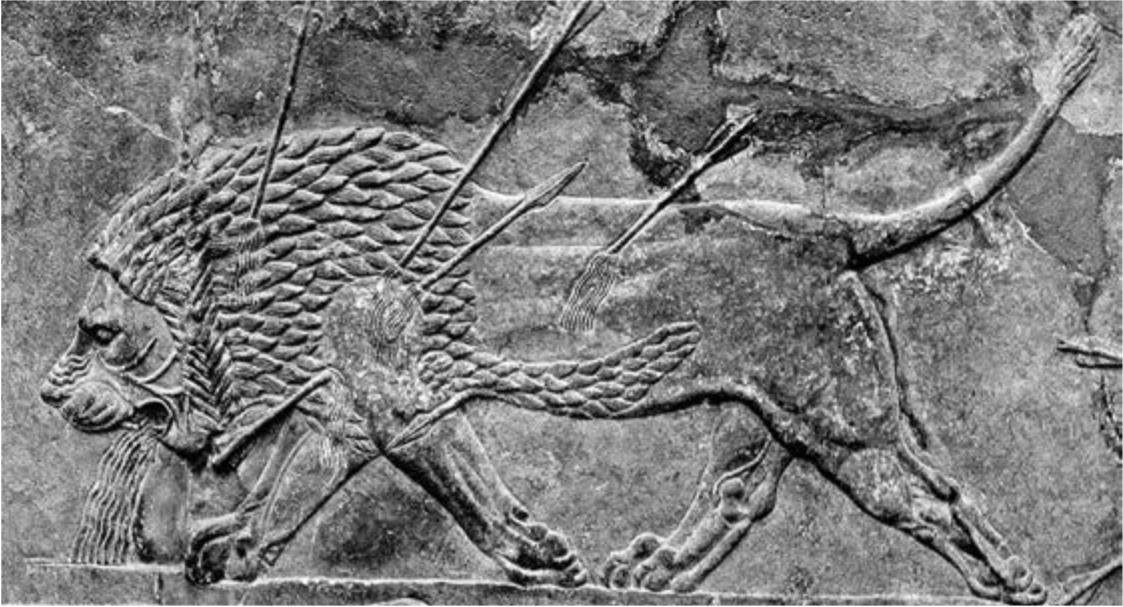

Раненый лев. Ассирийский рельеф. VII в. до н. э.

Древний Египет. В середине IV тыс. до н. э., когда уже существовали шумерские города-государства, сложилось египетское государство, занимавшее долину реки Нил от первого порога до впадения в Средиземное море. В отличие от Междуречья, здесь проживало этнически однородное население и существовала привязанная к разливам Нила единая экологоэкономическая система.

Египетское государство представляло собой классическую восточную деспоти?ю, т. е. сверхцентрализованное государство, в котором вся полнота власти принадлежала наследственному монарху. Слово фараона (царя) было законом: он назначал на высшие должности чиновников, распределял между ними поручения, отдавал приказы. Установление законов, государственное строительство, ирригационные работы, горное дело, внешняя политика – всё определялось правителем. В его распоряжении находились государственные ресурсы – человеческие, земельные, продовольственные, вещевые. В управлении страной фараон опирался на придворную знать и правителей но?мов (от гр. «область, округ») – административно-территориальных единиц, на которые делился Египет.

Египтяне считали фараона сыном бога Солнца, почитали как символ благосостояния и процветания страны.

Одной из главных личных забот правителя было создание ещё при жизни собственной усыпальницы. Согласно религиозным верованиям египтян, человек после смерти продолжал жить в загробном мире. Но поскольку душа не может существовать без тела, его необходимо было сохранить.

В связи с этими верованиями в Египте разработали методику бальзамирования тел, что давало возможность длительного или, как предполагали египтяне, вечного сохранения мумии. Усыпальница и её содержимое – всё, что необходимо умершему в загробной жизни, – должны были соответствовать положению человека в земном обществе.

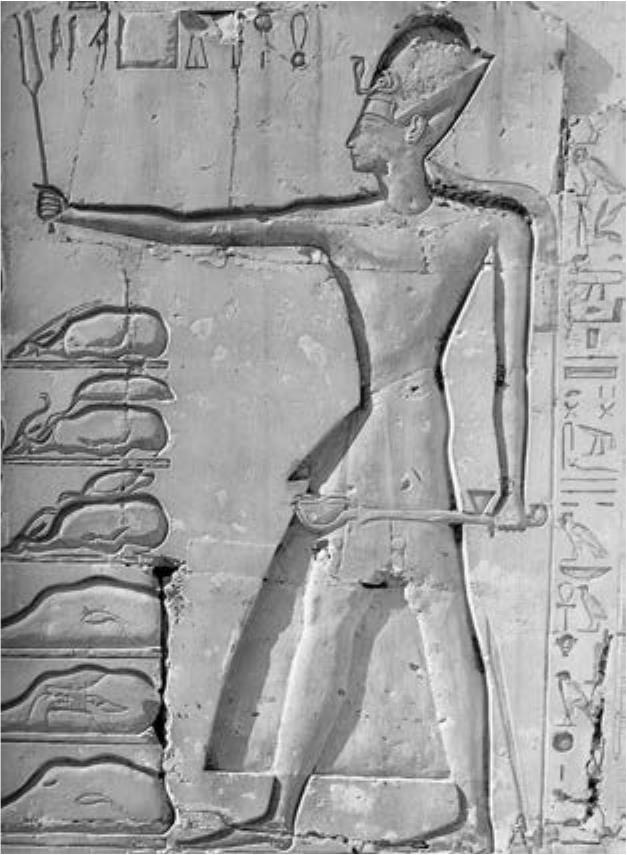

Рамзес II. Рельеф. XIII в. до н. э.

Одной из обязанностей фараонов было также строительство храмов, украшавшихся статуями богов. Каждый город имел своего бога-покровителя. Верховным богом в Египте считался бог Солнца Ра. Когда столицей государства стал город Фивы, его покровитель бог А?мон начал отождествляться с Ра – Амон-Ра. Грамотность, знания, образование – вся духовная жизнь общества сосредоточивалась в руках жрецов. Жрецы главных храмов оказывали большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику фараонов.

Древняя Индия. Во II тыс. до н. э. на полуостров Индостан вторглись ар?ии – племена индоевропейского происхождения. Это завоевание положило начало формированию новой цивилизации. Характерной чертой индийского общества являлось его деление на четыре ва?рны (санскр. «качество, цвет») – сословия, отличающиеся положением в обществе. Три из них считались высшими: бра?хманы (жрецы), кша?трии (воины) и ва?йшья (земледельцы, ремесленники, торговцы). Их представители назывались «дважды рождёнными», так как проходили обряд посвящения – второе рождение. В низшую варну входили шу?дры, призванные обслуживать «дважды рождённых». Человека к варне относили по рождению, переход из одной варны в другую был невозможен. В сословно-кастовую систему общества входили также неприкасаемые – те, кто не принадлежал ни к одной варне, – племена, занимавшиеся охотой и собирательством, а также представители «грязных» профессий. В Индии, как и в других древних цивилизациях, было распространено рабство.

Земледельческое население жило общинами, являвшимися коллективными владельцами земли и ирригационных сооружений. Общины содержали обслуживающих их нужды ремесленников. В Индии община имела не только экономическое значение, она была в большой степени автономна и в политическом отношении. Государство облагало общину повинностями, но в её внутреннюю жизнь не вмешивалось, хотя царская власть в индийских государствах носила характер восточной деспотии с неограниченной властью монарха при полном бесправии подданных. В то же время в Индии не было жёстко централизованных держав. Когда применительно к ним используется, например, термин «империя», то следует помнить, что это было объединение ряда государств и племён, правители которых находились в разной зависимости от центральной власти и друг от друга.

Танцующий бог Шива. Индия

Брахманы были единственными грамотными людьми и носителями знания. Они совершали религиозные обряды, трактовали священные тексты. Письменность на древнеиндийском языке – санскри?те – носила слоговый характер. Мифология изложена в Ригве?де – первом известном памятнике индийской литературы, содержащем более 1000 религиозных гимнов, и в эпических поэмах «Махабха?рата» и «Рама?яна».

Высшее место в пантеоне богов занимали Бра?хма – творец Вселенной, Ви?шну – сохранитель и Ши?ва – разрушитель. Древняя религия брахманизм со временем видоизменялась. В результате её развития сложился индуи?зм, который в настоящее время широко распространён в Индии и считается одной из мировых религий.

В середине I тыс. до н. э. в Индии появляется новая религия – буддизм. Её основателем стал Бу?дда (санскр. «просветлённый»), наследный принц из рода Гаута?ма (другое имя – Шакьяму?ни – отшельник из племени ша?кья). Вступив на путь аскетической жизни, Гаутама пришёл к заключению, что поскольку жизнь – это страдание, то выход из круга страданий – в отказе от желаний. «Просветлённым» он стал после того, как достиг особого состояния – нирва?ны (санскр. «блаженство»), абсолютной отрешённости от внешнего мира. После смерти Гаутамы его ученики составили жизнеописание и свод высказываний Учителя. Статуи Будды и бодхиса?тв (существ, стремящихся к просветлению), установленные в храмах, призваны спасти всё живое от страданий.

В религиозно-философских и этических воззрениях индуистов и буддистов важнейшее место занимает понятие «ка?рма» (санскр. «дело, действие»). Сумма добрых или злых деяний в прежних существованиях определяет, в какой форме произойдёт перевоплощение человека после смерти – реинкарнация (лат. «повторное воплощение»). В отличие от индуизма, буддизм не признаёт кастового деления и наличия богов – творцов мира, управляющих человеческими жизнями. С течением времени индуизм в Индии вытеснил буддизм, который получил широкое распространение в странах Юго-Восточной Азии.

Древний Китай. Колыбелью древнекитайской цивилизации были земли по среднему течению реки Хуанхэ. Во второй половине II тыс. до н. э. здесь возникло первое государство. В последующие века территория Китая постоянно расширялась, он стал огромной по размерам страной.

В V в. до н. э. Китай распался на ряд государств – наступил так называемый период Борющихся царств. К этому времени относится возникновение конфуциа?нства – этико-политического учения, ставшего в дальнейшем основой государственной идеологии и образа жизни китайцев. В условиях крушения устоев семейно-кланового быта, бедствий и страданий простого народа основатель учения Конфу?ций (ок. 551 – 479 гг. до н. э.) обратился к старинным традициям общественной жизни. В них учёный нашёл основы, обеспечивающие государственную устойчивость. В центре конфуцианского учения – социальные идеалы и нормы поведения. Образцом для подражания, по Конфуцию, становился благородный человек, обладающий идеальными качествами, главные из которых – гуманность и долг. Гуманность, в трактовке философа, включала справедливость, чувство собственного достоинства, бескорыстие, любовь к людям и т. д.; долг понимался как моральные обязательства, к числу которых относилось стремление к знаниям.

Конфуций учил, что каждый человек, включая правителя, должен знать свои права и обязанности, строго следовать нормам поведения. Место в общественной жизни определяется не знатностью и богатством, а только знаниями и добродетелями. Важнейшим принципом поведения является подчинение старшим. Конфуцианский культ предков – как умерших, так и живых – и сыновняя почтительность обеспечивали прочность семьи, а семейная иерархия проецировалась на иерархию социально-политическую.

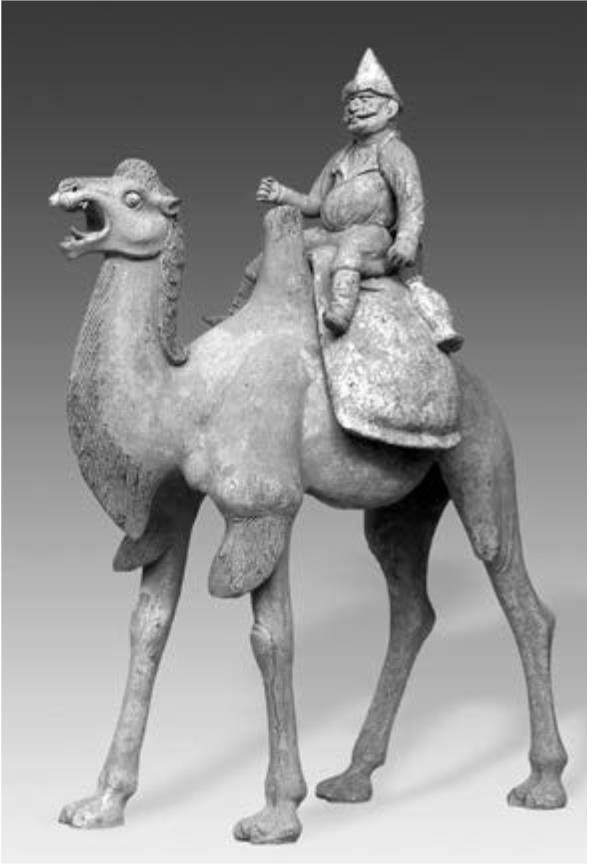

Всадник на верблюде. Китай

В конце III в. до н. э. в Китае сложилось единое централизованное государство, основателем которого стал император Цинь Шихуанди? (259 – 210 до н. э.). При следующей династии Хань (правила в 206 до н. э. – 220 н. э.) конфуцианство утвердилось в Китае в качестве государственной идеологии («хань» стало самоназванием китайцев). Под его влиянием появилось особое привилегированное сословие чиновников – шэньши? (кит. «учёные мужи»), в которое включались лица, выдерживавшие жёсткий экзамен на учёную степень и получавшие после этого право занимать государственные должности. С упрочением положения шэньши в Китае сложилась централизованная бюрократическая империя, идеологически опиравшаяся на конфуцианские устои и буддизм.

Культурное наследие Древнего Востока. Древневосточные цивилизации внесли немалый вклад в развитие мировой культуры. К культурному наследию Древнего Востока относятся изобретение письменности и числовых обозначений (цифровых символов), календаря, зачатки научных знаний, архитектурные памятники, произведения художественной литературы, первые законы, регулирующие общественную жизнь, и т. п.

Благодаря письменности стала возможной устойчивая передача накопленных знаний от поколения к поколению, сложилась система образования. Распространение письменности, её активное использование в делопроизводстве и при заключении торговых сделок привело к переходу от её сложных форм (иероглифической и клинописной) к более простой и доступной (буквенной). Первый фонетический алфавит, возникший в Финикии, лёг в основу современных алфавитов – греческого, латинского, кириллического и др.

Первые литературные произведения также появились на Востоке. Это и героический шумерский эпос о Гильгаме?ше, и произведения разных жанров, созданные египтянами. Около 900-х гг. до н. э. в Палестине началось составление текстов Пятикнижия (То?ры), рассказывающего об истории еврейского народа. На рубеже II – I вв. до н. э. были созданы «Исторические записки» Сы?ма Ця?ня, в которых описывалось прошлое Китая.

Немалыми были и достижения в медицине. Мумифицируя умерших, египтяне знакомились со строением человеческого тела, составляли описания болезней и фармакологические предписания. До наших дней сохранился папирус, являвшийся учебником по анатомии и хирургии. Методика иглоукалывания, возникшая в Китае, с успехом применяется в медицине и в настоящее время.

Астрономические наблюдения, позволявшие египтянам, вавилонянам, китайцам предсказывать разливы рек, определять время солнечных и лунных затмений, стимулировали развитие математических знаний. В Междуречье использовалась шестидесятиричная система счисления, а год делился, как это было в древнеегипетском календаре, на 12 месяцев. В странах Древнего Востока на основе математических расчётов и с применением технических навыков были созданы монументальные архитектурные сооружения, получило развитие изобразительное искусство – живопись, барильефы, скульптура.

Памятники древневосточных цивилизаций – пирамиды, храмы, статуи, живопись, украшения – поражают воображение: одни – своей грандиозностью, другие – яркой художественной изобразительностью.

Древний Восток стал колыбелью цивилизаций, возникших в Египте, Передней, Южной и Восточной Азии. Европейская цивилизация через Античность восприняла культурные достижения народов Месопотамии и Египта. Культурные достижения индийской и китайской цивилизаций стали известны европейскому миру много позже, уже в период Нового времени.

Вопросы и задания

1. Где и когда зародились самые древние цивилизации?

2. Сравните, что общего в цивилизациях Древнего Востока и выявите их главные отличия друг от друга.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

§ 2. Цивилизации Древнего Востока

§ 2. Цивилизации Древнего Востока Междуречье: народы, государства, цивилизация. Самые первые цивилизации в истории человечества – цивилизации Древнего Востока – возникли в долинах многоводных рек, наиболее благоприятных для поступательного развития общества. Таким

Монархии древнего Востока

Монархии древнего Востока Страна фараонов слыла центром распространения ядов, таким же, каким в свое время станет ренессансная Италия. Вместе с тем мы знаем не так уж много примеров политических отравлений в Египте. До нас дошло достаточно сведений о попытках незаконной

Глава 9 Лицо древнего востока

Глава 9 Лицо древнего востока Восточные изоиды На предыдущих страницах мы рассмотрели большое количество событий, политических и социальных форм, религиозных концепций, литературных и художественных произведений. Но всему этому по-прежнему не хватает единства,

ИЗ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

ИЗ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА Первые в мировой истории крупные цивилизации образовались на Востоке. Древнейшие зачатки государственности возникли несколько тысяч лет назад в долинах Нила, Тигра и Евфрата, Инда и Ганга, Хуанхэ, в бассейнах Черного и Каспийского

ЦИВИЛИЗАЦИИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

ЦИВИЛИЗАЦИИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА Древнейший город на планете? В Сирии обнаружены руины города, возраст которого, по мнению ученых, составляет не менее 6000 лет. Возможно, это самый старый город на планете. Находка фактически изменила традиционные представления о появлении на

2.4.11. Линейно-стадиальное понимание истории и советская (ныне российская) историология древнего мира вообще, историология Древнего Востока в первую очередь

2.4.11. Линейно-стадиальное понимание истории и советская (ныне российская) историология древнего мира вообще, историология Древнего Востока в первую очередь Сейчас у нас принято изображать советских историков как несчастных жертв марксистского диктата. В этом,

4.3.3. Эпоха Древнего Востока (III — II тысячелетия до н.э.)

4.3.3. Эпоха Древнего Востока (III — II тысячелетия до н.э.) Первые классовые общества возникли как небольшие острова в море первобытного общества. Это произошло в конце IV тысячелетия до н.э. почти одновременно в двух местах земного шара: в с северной части долины Нила и на юге

3.2. Доосевые культуры Древнего Востока

3.2. Доосевые культуры Древнего Востока Уровень материальной цивилизации и генезис социальных связейЕсли на Западе друг друга сменяли совершенно различные культуры, то на Востоке мы имеем дело с чем-то незыблемым, которое модифицируется только в своих проявлениях,

3.3. Послеосевые культуры Древнего Востока

3.3. Послеосевые культуры Древнего Востока Культура Древней ИндииДревнеиндийская цивилизация — одна из самых величайших и таинственных на Востоке. На ее основе сформировался индо-буддийский тип культуры, отличающийся оригинальностью и своеобразием и существующий до

2. ЭПОХА ДРЕВНЕГО ВОСТОКА ( III-II тысячелетия до н.э.)

2. ЭПОХА ДРЕВНЕГО ВОСТОКА ( III-II тысячелетия до н.э.) 2. 1. Возникновение первых классовых обществ Первые классовые общества возникли как небольшие острова в море первобытного общества. Это произошло на рубеже IV-III тысячелетия до н.э., по-видимому, почти одновременно в двух

2.8. Духовная культура Древнего Востока

2.8. Духовная культура Древнего Востока Возникновение политарного общества было огромным прогрессом в развитии человечества. Существенные изменения произошли в культуре. На протяжении почти всей истории первобытности существовала одна единая культура общества в целом.

4. Эпоха Древнего Востока (III-II тысячелетия до н.э.)

4. Эпоха Древнего Востока (III-II тысячелетия до н.э.) Первое в истории человечества классовое общество было политарным. Оно появилось впервые в конце IV тысячелетия до н.э. в виде двух исторических гнезд: крупного политарного социоисторического организма в долине Нила

Чудеса Древнего Востока

Чудеса Древнего Востока Вавилонская башня Вавилонскую башню древние не причисляли к чудесам света, и совершенно напрасно. Она до сих пор считается одной из самых знаменитых и необычных построек Древнего Вавилона, расположенного на берегу реки Евфрат в Передней Азии. О

Источник