- 2.8. Духовная культура Древнего Востока

- Читайте также

- 3. Культура и духовная жизнь

- 6. Культура и духовная жизнь

- Духовная культура. Религия

- Традиционная духовная культура

- § 4. ЗОДЧЕСТВО И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

- 3. Культура и духовная жизнь

- 5. Культура и духовная жизнь

- 7. Духовная культура

- 3. Культура и духовная жизнь

- 4. Культура и духовная жизнь

- I. Культура древнего Ближнего Востока: предмет и источники

- 2.4.11. Линейно-стадиальное понимание истории и советская (ныне российская) историология древнего мира вообще, историология Древнего Востока в первую очередь

- 2.3. Духовная культура

- Духовная культура Шан

- Традиционная духовная культура

- § 32. Духовная жизнь и культура цивилизаций Востока

- Оглавление

- 1. Представления об окружающем мире, отношение к европейцам

- 2. Религиозные системы

- 3. Образование и школа

- 4. Литература и искусство

- 5-1. Быт, нравы, традиции

- Вопросы

2.8. Духовная культура Древнего Востока

2.8. Духовная культура Древнего Востока

Возникновение политарного общества было огромным прогрессом в развитии человечества. Существенные изменения произошли в культуре.

На протяжении почти всей истории первобытности существовала одна единая культура общества в целом. На последнем этапе его бытия, когда стали зарождаться классовые отношения, началось раздвоение ранее единой культуры на две: культуру верхов общества и культуру его низов. Это раздвоение окончательно завершилось с возникновением классового, или цивилизованного, общества.

Культура низов, или простонародная, представляет собой прямое продолжение единой культуры первобытности. Она возникла в результате трансформации этой культуры и обладает многими чертами, роднящими ее с последней. В частности, простонародная культура, как и первобытная, является бесписьменной и анонимной. Ее создателями и носителями были крестьянские общины. Она была прежде всего культурой крестьянской.

Как известно, признаками перехода к цивилизации считаются: в области материальной культуры — появление монументальных каменных или кирпичных строений (дворцов, храмов, гробниц и т.п.), в области духовной культуры — возникновение письменности. И монументальное зодчество, и письменность представляют собой яркое проявление культуры верхов, или элитарной культуры. Элитарная культура есть новообразование, хотя и возникшее на основе достижений ранее единой культуры первобытности, но качественно отличное от нее.

Элитарная культура была порождением возникших с переходом к цивилизации относительно крупных классовых социоисторических организмов. Эти социоисторические организмы были ее творцами и носителями. В этом смысле элитарная культура была культурой общества в целом, несмотря на то, что она длительное время являлась достоянием лишь верхних его слоев.

Особо важное значение для прогресса человечества имело появление письменности, которая возникла в форме идеографического письма. Возникнув первоначально из потребностей деятельности аппарата управления, она в дальнейшем стала использоваться и для других целей, в частности, для фиксации человеческих знаний. Когда это произошло, появилась возможность сознательной систематизации знаний и зародилась преднаука: математика, астрономия. Проявились школы, в которых учили письму, счету, знакомили с определенным запасом знаний, готовили профессионалов-писцов. Письменность стала использоваться для записи произведений словесности, в частности эпических («Эпос о Гильгамеше» и др.). Начали фиксироваться правовые нормы («Кодекс царя Хаммурапи» и др.).

С переходом к классовому обществу претерпела изменения религия. Если раньше ее главным корнем было бессилие людей перед слепой необходимостью природы, то теперь возникла и стала выдвигаться на первый план беспомощность людей перед слепыми силами общественного развития. В результате к практическим верованиям, неразрывно связанным с культовыми действиями, добавилась религиозная идеология, которая на этой стадии проявлялась не в учениях, а в совокупности отдельных идей. Главной была идея покорности и повиновения властям. Поэтому эти ранние религии классового общества могут быть названы сервиологическими (от лат. servio — подчиняться). Наряду с этой идей начали появляться идеи сверхъестественного спасения от земного зла и сверхъестественного восстановления попираемой на земле справедливости, которые принято называть сотерическими, или сотериологическими (от греч. сотерия — спасение). Но подлинных сотериологических религий в данную эпоху не возникло.

Читайте также

3. Культура и духовная жизнь

3. Культура и духовная жизнь Культура двора Культура Германии XII-XV вв. представляла собой сложный сплав различных традиций: культуры рыцарской среды, бюргерства, крестьянства, интеллектуально-религиозной элиты. Ее верхний этаж составляла культура элиты, в которой

6. Культура и духовная жизнь

6. Культура и духовная жизнь Немецкое барокко Барокко по праву называют искусством эпохи абсолютизма. Оно зародилось в Южной Европе, проникло в Англию, Голландию, Францию, в последней трети XVII в. пришло в Германию. Здесь оно получило название «имперского стиля» и нашло

Духовная культура. Религия

Духовная культура. Религия Ислам и арабо-мусульманская культура пришли в Дагестан в эпоху Арабского халифата. В средние века в Дагестане возникло несколько центров мусульманского богословия, арабоязычной культуры и науки – Дербент, Ахты, Цахур, Кумух, Акуша, Согратль,

Традиционная духовная культура

Традиционная духовная культура О календарной обрядности древних славян V–VI вв. судить трудно. Одна часть названий календарных праздников не является общеславянской, другая — воспринята в ходе балканской миграции, то есть в основном в течение VI столетия. Элементы

§ 4. ЗОДЧЕСТВО И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

§ 4. ЗОДЧЕСТВО И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА Несмотря на тяжкие последствия монгольского завоевания для русского каменного зодчества, традиции которого в разоренных татарами русских землях начали восстанавливаться лишь после полувекового перерыва (первый каменный храм в

3. Культура и духовная жизнь

3. Культура и духовная жизнь Развитие образования и науки Быстрые темпы формирования индустриального общества форсировали развитие системы образования. В соответствии с социальной структурой общества сложилась дифференцированная, трехступенчатая система школьного

5. Культура и духовная жизнь

5. Культура и духовная жизнь После объединения Германии правительство поставило задачу достижения не только государственного, но и культурного единства всех немцев, сохранения исторически сложившегося многообразия немецкой культуры, в том числе культурных достижений

7. Духовная культура

7. Духовная культура К памятникам духовной культуры эпохи викингов относится значительная часть готландских так называемых поминальных камней, или «камней-картин» (bildstenar), стел-писаниц, покрытых низкорельефными изображениями, в древности раскрашенными; их известно

3. Культура и духовная жизнь

3. Культура и духовная жизнь Культура двора Культура Германии XII—XV вв. представляла собой сложный сплав различных традиций: культуры рыцарской среды, бюргерства, крестьянства, интеллектуально-религиозной элиты. Ее верхний этаж составляла культура элиты, в которой

4. Культура и духовная жизнь

4. Культура и духовная жизнь Немецкий романтизм К рубежу XVIII—XIX вв., началу «века революций», изменилось мироощущение европейцев, что выразилось в формировании движения романтизма. Влияние романтизма испытали на себе философия, литература и искусство. Романтизм был

I. Культура древнего Ближнего Востока: предмет и источники

I. Культура древнего Ближнего Востока: предмет и источники В современном языке протекает своеобразный и противоречивый процесс: с одной стороны, идет быстрое увеличение словарного фонда, вызываемое динамичностью жизни, быстрыми изменениями и частыми нововведениями во

2.4.11. Линейно-стадиальное понимание истории и советская (ныне российская) историология древнего мира вообще, историология Древнего Востока в первую очередь

2.4.11. Линейно-стадиальное понимание истории и советская (ныне российская) историология древнего мира вообще, историология Древнего Востока в первую очередь Сейчас у нас принято изображать советских историков как несчастных жертв марксистского диктата. В этом,

2.3. Духовная культура

2.3. Духовная культура Культурологические теории происхождения искусстваРеконструкция духовной культуры первобытного общества возможна на основе изучения археологических находок — искусно обработанных камней, изделий из кости, керамики, наскальных рисунков и т. п., а

Духовная культура Шан

Духовная культура Шан Собственно говоря, именно существование разветвленного и численно весьма значительного аппарата власти, привилегированных верхов с их изысканными потребностями и явственно формирующимся престижным потреблением сыграло, видимо, решающую роль в

Традиционная духовная культура

Традиционная духовная культура О календарной обрядности древних славян V–VI вв. судить трудно. Одна часть названий календарных праздников не является общеславянской, другая — воспринята в ходе балканской миграции, то есть в основном в течение VI столетия. Элементы

Источник

§ 32. Духовная жизнь и культура цивилизаций Востока

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | Всемирная история с древнейших времен до конца XVIII в. 10 класс |

| Книга: | § 32. Духовная жизнь и культура цивилизаций Востока |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Вторник, 27 Апрель 2021, 05:06 |

Оглавление

1. Представления об окружающем мире, отношение к европейцам

В Европе в Новое время начала распространяться научная картина мира, а светское мировосприятие потеснило религиозное. На традиционном Востоке и в Африке религия продолжала занимать господствующее положение в сознании людей. Она не только оказывала огромное влияние на социальную жизнь обществ, но также определяла их духовную и материальную культуру.

Проникновение в Азию и Африку европейцев в целом не изменило религиозных представлений местного населения об окружающем мире. Здесь европейское влияние не было заметно вплоть до XIX в. В Османской империи традиционно любые заимствования у «неверных» считались еретическими. Политика ограничения внешних связей, проводившаяся еще с XV в. Китаем, с XVII в. — Японией, также сдерживала распространение европейского культурного влияния в Восточной Азии.

Только со становлением колониального аппарата управления европейские обычаи и традиции начали постепенно проникать в жизнь местного населения, прежде всего в жизнь правящих кругов.

2. Религиозные системы

В XVI–XVIII вв. религия продолжала определять границы распространения цивилизаций Востока и Африки.

Благодаря исламу мусульманская культура доминировала не только на Ближнем Востоке, в Средней и частично Южной Азии. Исламское влияние ощущалось также в Юго-Восточной Азии и Африке к югу от Сахары. Оно же содействовало распространению грамотности среди местного населения: ведь знание Корана было обязательным для каждого мусульманина.

Ислам составлял религиозную основу Османской империи и государства династии Сефевидов в Персии. Государственной религией ислам был и в империи Великих Моголов. Однако бо́льшая часть местного населения Индии исповедовала индуизм, и только около четверти жителей были последователями ислама. Это обстоятельство вынуждены были учитывать мусульманские правители Индии. В основном они проявляли терпимость к индусам, старались уважать их религиозные обычаи.

Могольский правитель Акбар (1542–1605), считавший, что в каждой религии есть что-то истинное, пытался осуществить религиозную реформу. Он стал распространять при дворе новую религию, названную им дин-и-илахи («божественная вера»). Ее введение имело целью примирить различные религиозные общины Индии, враждовавшие между собой, и централизовать государство. Дин-и-илахи сочетала элементы индуизма, ислама, зороастризма. Эта религия являлась своего рода этической системой. Она осуждала такие человеческие качества, как гордыня и похоть, поощряла доброту, благоразумие и воздержание, запрещала умерщвление животных. Объектом божественного поклонения, как в зороастризме, был свет — солнце и огонь. Дин-и-илахи, насаждавшаяся сверху, не получила широкого распространения. После смерти Акбара она прекратила свое существование.

С приходом в Индию английских колонизаторов религиозное противостояние индусов и мусульман обострилось. На протяжении всего периода господства англичан не раз происходили кровавые индусско-мусульманские столкновения. Ислам утратил статус государственной религии, и многие территории вновь стали возвращаться к индуизму. Поэтому положительный опыт Акбара до сих пор вспоминают в Индии с большим уважением.

В Восточной Азии значительную роль в обществе и культуре играли такие религии, как конфуцианство и буддизм.

Конфуцианство было культурной и социальной основой Китая периода династий Мин и Цин, Японии периода сёгуната Токугава, корейского государства Чосон. Конфуцианство проповедовало почтительность и покорность, послушание и почитание старших, поддерживало смирение, ценило умеренность и экономию, высоко ставило школу и учебу, требовало своевременной и полной выплаты податей. Но самое главное заключалось в том, что конфуцианство государственные интересы ставило выше личных. Подобные установки вполне устраивали власти.

Буддизм также продолжал оставаться влиятельной религией Восточной и частично Юго-Восточной Азии. Однако он не соответствовал нуждам правящих кругов. Буддизм проповедовал бренность человеческой жизни, что могло привести к пренебрежительному отношению подданных к своим обязанностям. Существовали и иные причины, обусловленные особенностями внутриполитической ситуации.

К примеру, в Японии сёгуны были очень заинтересованы в ослаблении экономической и военной мощи буддийских монастырей. Исконно японская религия синтоизм также не отвечала интересам дома Токугава. Синтоизм, утверждающий божественное происхождение императора, также не соответствовал целям и идеалам сёгунов Токугава, которые отстранили императорский дом от реальной власти. Поэтому Токугава впервые в истории Японии сделали конфуцианство официальной идеологией, которая освящала сложившийся общественный порядок.

3. Образование и школа

Ислам, конфуцианство и буддизм являлись основой традиционной системы образования в государствах Востока.

В Османской империи систему образования, сложившуюся в XV–XVI вв., определял ислам. Образование находилось в ведении не государства, а религиозной общины (уммы) и исламских авторитетов (улемов). В начальных школах обучались грамотности. Существовавшие при мечетях высшие учебные заведения готовили будущих чиновников и специалистов для разных отраслей. В XVIII в., когда стало заметно военно-техническое отставание империи, в страну начали приглашаться специалисты из Европы. Открытие в XVIII в. новых артиллерийской, военно-морской и военно-инженерной школ стало началом изменений в образовательной системе турецкого государства.

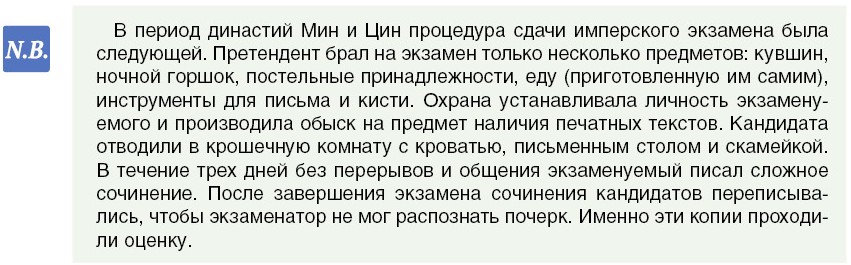

В Восточной Азии все образование было проникнуто духом конфуцианства. В Китае еще с древних времен действовала система государственных экзаменов. Те, кто их сдал, имели право на государственную должность в местном или центральном аппарате управления. Подготовка к ним проводилась в имперских академиях, где за плату проходили обучение дети, как правило, из знатных и состоятельных семей. Помимо них в государстве существовали частные провинциальные академии. Они не занимались подготовкой к сдаче экзаменов. Обучение в них было бесплатным, а способным студентам даже выделялась стипендия. Преподаватели таких школ редко читали лекции. Их главной задачей было помочь студентам самостоятельно изучить классические тексты и конфуцианскую литературу.

В Японии в эпоху сёгуната Токугава произошли большие изменения в образовании. Если в начале правления Токугава население было преимущественно неграмотным, то к его завершению грамотность распространилась по всей стране.

Наивысшее положение в системе образования в Японии с XVII в. заняли школы для самураев. Их прототипом стала Конфуцианская академия для подготовки чиновников, управляемая непосредственно сёгунами. Государственные школы обеспечивали основанную на конфуцианских принципах нравственную подготовку высшего сословия самураев. В них изучали конфуцианские трактаты на китайском языке, каллиграфию и арифметику. Для детей самураев также были созданы начальные школы, где обучали азам чтения и письма. Со второй половины XVIII в. такие школы начали создаваться и для детей простолюдинов. Во владениях крупных князей-феодалов для внутренних нужд действовали частные учебные заведения. С оформлением влиятельного купеческого класса в XVII в. появился новый тип частных школ для незнатных людей. В них учили чтению, письму и арифметике. Изначально эти школы действовали при буддийских храмах. С течением времени они стали располагаться в домах частных лиц.

4. Литература и искусство

В искусстве Востока также прослеживалось религиозное влияние. Оно во многом определяло литературные и художественные формы.

В Османской империи и государстве Великих Моголов проживало много разных народов, которые исповедовали различные религии. Тем не менее под влиянием мусульманской элиты в этих государствах при дворе сложились определенные культурные стили. Придворная культура Османской империи испытывала сильное персидское и арабское влияние. В Индии же произошел синтез персидских и местных элементов.

Смешение исламского и персидского элементов наглядно отразилось в архитектуре храмового комплекса Тадж-Махал. Распространение с XIV в. в Индии бумаги из Средней Азии и Персии способствовало развитию живописи, особенно миниатюры. Могольский падишах Хумаюн, находясь в Персии в период своего изгнания, проникся красотой местной миниатюры. После возвращения на индийский престол в 1556 г. он пригласил к себе двух персидских мастеров, чтобы представить новую технику живописи. Его сын Акбар так полюбил новый стиль, что приказал местным художникам его копировать. Так родился «акбарский» живописный стиль. В отличие от персидской миниатюры, в новом стиле нередко встречались изображения людей в движении. Кроме того, Акбар поощрял художников использовать элементы европейского искусства, в частности перспективу, и создавать реалистичные изображения людей.

Стремление к реализму присутствовало и в литературе. Широкое распространение получило историческое повествование. Примером его является иллюстрированная «Книга Акбара», в которой содержится описание военных достижений правителя и его деятельности. Однако распространение литературы в государстве Великих Моголов сдерживалось отсутствием книгопечатания. Книги писались от руки.

Иная ситуация сложилась в печатном деле в Османской империи. Впервые печатный станок привезли в Турцию евреи, бежавшие в конце XV в. от преследований испанской инквизиции. В 1494 г. они издали первую в Турции печатную книгу — «Пятикнижие» Моисея. Затем книгопечатание стало развиваться у турецких армян, а в начале XVII в. свою первую типографию основали греческие подданные.

Однако все книги, которые тогда издавались, не предназначались для мусульманского населения империи. Книгопечатание на арабском и турецком языках в ее пределах запрещалось. Запрет был продиктован отрицательным отношением мусульманского духовенства к европейским новшествам. Первая турецкая типография возникла лишь в 1727 г.

Изобразительное искусство в Турции, как и в других странах мусульманского мира, почти не развивалось, поскольку исламская религия строго запрещала изображать людей. Отсутствие изобразительного искусства компенсировалось высоким уровнем развития архитектуры и орнаментального искусства, особенно в период наивысшего расцвета империи. Выдающиеся достижения турецкой архитектуры XVI в. связаны с именем гениального зодчего Синана. За свою долгую жизнь он построил более трехсот мечетей, мавзолеев, дворцов, мостов и других сооружений. Самым совершенным творением Синана многие называют мечеть Селемие, возведенную в Эдирне в честь сына и наследника Сулеймана Великолепного. До сих пор не разгадан секрет четырех ее минаретов, которые издали воспринимаются как два, но по мере приближения неожиданно раздваиваются. Османские архитекторы были столь искусны, что их приглашали в другие страны.

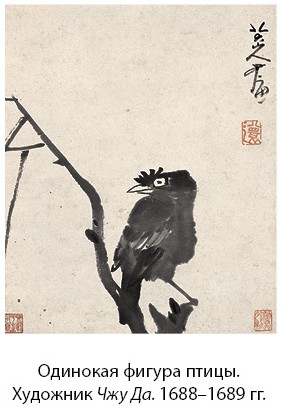

В китайском изобразительном искусстве в Новое время продолжалась традиция пейзажного направления, видным представителем которого был Дун Цичан. Многие художники не стремились создавать новые композиции, а копировали старые темы. В условиях маньчжурского господства это позволило сохранить старую традиционную школу живописи. Однако некоторые мастера кисти занялись переосмыслением традиционной живописи. Среди них прославился живописец, поэт и каллиграф Чжу Да. Этот мастер пейзажа, живописи цветов и птиц виртуозно владел кистью. Он происходил из императорской семьи династии Мин. После захвата Китая маньчжурами Чжу Да вынужден был скрываться и даже стал буддийским монахом.

С ростом городского населения в XVII в. в качестве альтернативы элитарному традиционному искусству стали развиваться новые жанры — ксилография в стиле укиё-э («картины изменчивого мира») в Японии и минхва («народная живопись») в Корейском государстве Чосон. Укиё-э изображала обыденную жизнь людей. Виднейшим художником этого стиля был Китагава Утамаро. Минхва была по-настоящему народной живописью без авторства. Для нее характерно обращение к мифологическим сюжетам и легендам. Особенно популярными были изображения животных. Эти картины украшали дома простых людей и служили также защитными амулетами против злых духов.

Проводившаяся властями в Восточной Азии политика изоляции содействовала развитию местных форм литературы. Например, в Японии ведущим поэтическим жанром периода Токугава стал жанр хайку. Юмор и насмешки, характерные для этого жанра, зачастую заменяли поэтическую глубину. Однако знаменитый японский поэт Мацуо Басё сделал хайку подлинно высокохудожественной поэзией. Описание момента с указанием на пору года или время суток было характерным для такого рода поэзии.

Уж осени конец,

Но верит в будущие дни

Зеленый мандарин.

Басё (перевод Веры Марковой)

В период правления династии Цин также продолжала развиваться традиционная литература, подражавшая перу древних и средневековых авторов. Типичным примером является знаменитое прозаическое произведение Пу Сунлина «Описание чудесного из кабинета Ляо» (1679 г.). Оно представляет собой сборник из 431 новеллы, содержащий истории о сверхъестественных существах. Знаменитый в Китае пугающий сказочный персонаж — лиса-оборотень, принимающая облик красивой женщины, — стал у Пу Сунлина привлекательным и вызывающим симпатию.

Большую популярность в Китае в конце XVIII в. приобрело произведение Цао Сюэциня «Сон в красном тереме». Из-за смерти автора последние 40 глав из 120 были дописаны издателем. В книге, которую многие считают лучшим романом в мире, описывается история падения приближенной к императору семьи. Роман написан на народном языке. Это было первое китайское произведение с трагическим концом.

XVIII в. стал сложным временем для многих писателей Китая. В это время власти уничтожили очень много книг, которые расценивались как подогревавшие антиманьчжурские настроения, а их авторы были брошены в тюрьмы.

Огромное значение для развития литературы в Восточной Азии имело книгопечатание. К примеру, в Японии до Нового времени печать использовалась исключительно для буддийских текстов. Только с конца XVI в. (1591 г.) началось издание печатной нерелигиозной литературы. После японского вторжения в Корею в конце XVI в. к японскому императорскому двору был отправлен в качестве подарка печатный станок с подвижным шрифтом. Одновременно началось распространение печатных текстов португальскими миссионерами. Вскоре печать книг малыми тиражами стала в Японии хобби состоятельных людей. С 1609 г. книги начали издаваться большими тиражами: ведь чтение становилось модным занятием.

5-1. Быт, нравы, традиции

Каждое из обществ Востока обладало своими уникальными обычаями и традициями, многие из которых имели религиозные корни. К примеру, благотворительность, широко распространенная в исламской цивилизации, являлась частью религиозных обязанностей мусульман. В Османской империи богатые люди нередко заходили в магазины и оплачивали по долговой книге счета должников. Сохраняя анонимность, они тем самым демонстрировали свою набожность.

В Японии все сферы жизни находились под воздействием буддийской концепции «священной пустоты», лежащей, согласно верованиям жителей /Страны восходящего солнца, в основе всех вещей. Японские фестивали, архитектура, сады камней, чайная церемония, поэзия, театр, одежда и манеры наполнялись символами и скрытым содержанием.

Быт народов был обусловлен также климатическими особенностями. К примеру, в исламском мире, занимающем территории с преимущественно жарким климатом, особое внимание отводилось чистоте и гигиене. Не удивительно, что в XVII в. в Османской империи активно строились общественные туалеты. Только в одном Стамбуле в это время насчитывалось более полутора сотен общественных бань.

Не меньшей чистоплотностью, несмотря на более холодный климат, отличались и жители Японии. Традиция частого принятия ванн была связана с наличием большого числа горячих источников, в которых не только мылись, но и грелись в холодную погоду. Японские аристократы большое внимание уделяли гигиене рта. Еще с середины XV в. в страну завозился из Кореи зубной порошок, главным компонентом которого был мелкий песок. В качестве мыла японцы использовали мешочки с зерном. Для стирки применялась зола. Мыло в современном понимании завезли в Японию европейцы. Хотя долгое время японцы использовали его в качестве лекарства от кожных болезней.

Несмотря на холодный климат, в Японии и Корее принято было спать на полу. Но если в Японии дома отапливались одним очагом, то в корейском Чосоне существовала система ондоль — теплых полов. Под пол клались плоские камни и проводились трубы. Идущий от очага по трубам горячий воздух разогревал камни и выходил через дымоход. В Китае же еще с древности, помимо прочей мебели, существовали кровати. Под голову в Восточной Азии было принято класть деревянную или фарфоровую «подушку» прямоугольной формы с углублением для шеи, что позитивно сказывалось на здоровье. Такие «подушки» в виде сундучков можно было использовать и для хранения ценных вещей во время путешествия.

Что касается пищи, в Японии и Корее предпочтение отдавалось свежим продуктам: овощам, фруктам и сырой рыбе. В оду п или некипяченой. А вот в Китае из-за примесей в воде частичек лёссовых почв ее издавна было принято кипятить. Особым богатством и разнообразием отличалась еда в Османской империи, там готовили блюда, пришедшие из кухни многих народов.

Мир Востока был миром контрастов. Милосердие и жестокость здесь шли рука об руку, по-своему отражаясь в менталитете. Так, для Османской империи было характерно трепетное отношение к животным, особенно к птицам. Создавались и пользовались особой популярностью специальные места для кормежки птиц — птичьи дома. Нередко они строились при мечетях. Еще в XV в. был издан указ, согласно которому при строительстве зданий должны были предусматриваться специальные углубления для птиц. Однако правитель, издавший этот указ, ввел также жестокий закон, согласно которому султан должен был убить всех своих братьев-соперников.

Культура Востока Нового времени в целом продолжала развиваться в традиционных формах и опиралась на религиозные нормы. Особенно это было заметно в мире ислама. Тем не менее в искусстве и литературе наблюдались и новые явления: стремление к реализму, переход от элитарного искусства к народному, разработка национальных форм и жанров в живописи и литературе. Большую роль в распространении новых идей в государствах Востока, становлении новых литературных форм сыграло книгопечатание.

Вопросы

2. Опишите религиозные воззрения жителей стран Азии и Африки.

3. Назовите причины проведения религиозной реформы в Индии.

5. Сравните системы образования в разных странах Востока. В чем заключались различия? Чем они были вызваны?

6. Назовите различия в отношении к изобразительному искусству в Османской империи и других странах Азии. С чем они связаны?

7. Какие изменения произошли в искусстве Восточной Азии в Новое время?

8. Охарактеризуйте развитие литературы Японии и Китая в Новое время.

9. Какое значение для развития литературы в Восточной Азии имело книгопечатание?

10. Расскажите об уникальных обычаях и традициях стран Востока.

11. Почему цивилизации Востока называют цивилизациями контрастов?

Источник