Единая глубоководная система

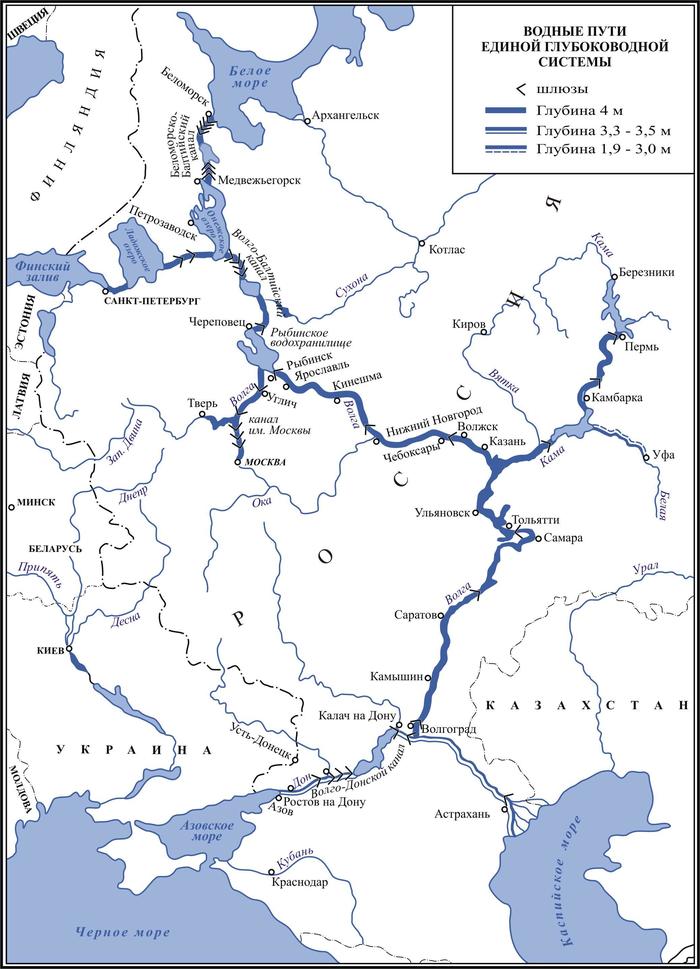

С вводом в эксплуатацию Волго-Балтийского канала и шлюзованием реки Камы завершилось создание Единой глубоководной системы европейской части страны.

Единая глубоководная система Европейской части Российской Федерации – это система внутренних водных путей России, связывающая Белое море, Балтийское море, Волгу, Москву, Каспийское море и Азовское с Чёрным морями.

Единая глубоководная система Европейской части России состоит из следующих водных путей:

· Волго-Балтийский водный путь;

· река Волга с притоками;

· река Кама с притоками;

В настоящее время в соответствии с Европейским соглашением о важнейших внутренних водных путях международного значения от 26 сентября 1997 года водные пути Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации протяженностью 6,5 тыс. км по своим параметрам отнесены к наивысшему классу международных водных путей. Благодаря указанной системе, появилась возможность организации эффективных бесперевалочных перевозок грузов в судах смешанного «река-море» плавания. Единая глубоководная система европейской части Российской Федерации имеет глубину 4 м, за исключением участков Городец – Нижний Новгород по реке Волге длиной 54 км и Кочетовский гидроузел – Ростов-на-Дону на реке Дон длиной 107 км. На этих участках с помощью комплекса путевых работ и регламентированных регулируемых сбросов воды обеспечивается глубина 3,3 – 3,5 м.

Единая глубоководная система Европейской части России делится на Северную и Южную часть.

К Северной относятся: Балтийское море, река Нева, Ладожское озеро, река Свирь, Онежское озеро, Белое море, Беломорско-Балтийский канал, Рыбинское водохранилище, Кубенское озеро, река Сухона, река Вычегда.

К Южной: канал имени Москвы, река Москва, река Ока, река Ветлуга, река Сура, река Кама, река Белая, Волго-Донской канал, река Дон, Азовское море.

Источник

Единая глубоководная система Европейской части Российской Федерации

Единая глубоководная система Европейской части Российской Федерации (ЕГТС) — система внутренних водных путей России, связывающая Белое море, Балтийское море, Волгу, Москву, Каспийское море и Азовское с Чёрным морем. Гарантированные глубины на всем протяжении ЕГТС составляют не менее 4,5 метра, что позволяет проходить по ней не только речным судам и судам класса река-море, но и многим морским судам, в том числе военным кораблям и даже дизельным подводным лодкам в надводном положении (но атомные подводные лодки приходилось перевозить на специальных баржах).

Содержание

Состав

Единая глубоководная система Европейской части России состоит из следующих водных путей:

Технические характеристики

Влияние на экологию

В 1999 году через Единую глубоководную систему гребневик мнемиопсис заселил Каспийское море [1] . Его размножение привело к сокращению численности кильки на 60 % [1] , что, в свою очередь, привело к сокращению популяции осетровых и тюленей [1] .

Всего, по данным ФГУП «КаспНИРХ», в результате судоходства в XX веке в Каспийское море проникло около 60 чужеродных видов растительных и животных организмов, что привело к значительным изменениям экосистемы [2] .

Примечания

- ↑ 123Ахмедова, ЗаринаБорьба против вредоносного мнемиопсиса в водах Каспия дала первые результаты — минэкологии. Trend Life (08.11.2010). Проверено 15 апреля 2011.Архивировано 25 августа 2011 года.

- ↑Экологические последствия предлагаемых вариантов строительства второй нитки Волго-Донского водного пути или канала «Евразия». Проникновение чужеродных «вселенцев». Межведомственная ихтиологическая комиссия (18 марта 2009 г). Проверено 15 апреля 2011.Архивировано 28 апреля 2012 года.

Ссылки

Что такое wiki2.info Вики является главным информационным ресурсом в интернете. Она открыта для любого пользователя. Вики это библиотека, которая является общественной и многоязычной.

Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License.

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. wiki2.info является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).

Источник

Единая глубоководная система европейской части России

Единая глубоководная система (ЕГС) европейской части России – это система внутренних водных путей России протяженностью 6500 километров.

Единая глубоководная система европейской части России связывает Белое и Балтийское моря, Онежское и Ладожское озёра, реки Волга, Москва, Кама, Дон, а также Каспийское, Азовское и Чёрное моря.

ЕГС образована комплексом из 741 гидротехнического сооружения, входящего в Волжско-Камский каскад ГЭС, каскад гидроузлов реки Дон, Волго-Донской и Волго-Балтийский и Беломорско-Балтийский каналы, которые помимо пропуска судов и выработки электроэнергии, решают комплексные задачи водоснабжения, обводнения рек, поддержания напорного фронта водохранилищ, защиты территории и населения от техногенных катастроф и паводков.

На всем протяжении ЕГС необходимо поддерживать гарантированные глубины не менее 4 метров, что позволяет проходить по ней не только речным судам и судам класса «река-море», но и небольшим морским судам, в том числе военным кораблям и подводным лодкам в надводном положении или в док-баржах.

Единая глубоководная система европейской части России состоит из следующих водных путей:

- река Нева;

- Ладожское озеро;

- река Свирь;

- Онежское озеро;

- Беломорско-Балтийский канал;

- Волго-Балтийский водный путь;

- Канал имени Москвы;

- река Волга;

- река Кама;

- река Белая (Агидель);

- Волго-Донской канал;

- река Дон.

В настоящее время в соответствии с Европейским соглашением о важнейших внутренних водных путях международного значения от 26 сентября 1997 года водные пути ЕГС европейской части России по своим параметрам отнесены к наивысшему классу международных водных путей. Благодаря указанной системе, появилась возможность организации эффективных бесперевалочных перевозок грузов в судах смешанного «река-море» плавания.

ЕГС европейской части Российской Федерации имеет глубину 4 м, за исключением участков Городец – Нижний Новгород по реке Волге длиной 54 км и Кочетовский гидроузел – Ростов-на-Дону на реке Дон длиной 107 км. На этих участках с помощью комплекса путевых работ и регламентированных регулируемых сбросов воды обеспечивается глубина всего в 3,3-3,5 м.

ЕГС европейской части России делится на Северную и Южную часть. К Северной относятся: Балтийское море, река Нева, Ладожское озеро, река Свирь, Онежское озеро, Белое море, Беломорско-Балтийский канал, Рыбинское водохранилище, Кубенское озеро, река Сухона, река Вычегда. К Южной части – канал имени Москвы, река Москва, река Ока, река Ветлуга, река Сура, река Кама, река Белая, река Волга, Волго-Донской канал, река Дон, Азовское море.

Источник

Водные пути России.

Единая глубоководная система Европейской России, которая обеспечивает проводку крупнотоннажных судов с осадкой до 3,5 м, своим единством в старину была обязана трудным волокам, сегодня — рукотворным водным путям. Назову основные:

Беломоро-Балтийский канал. Он «приблизил» Белое море к Балтийскому в 4 раза.

Канал имени Москвы дал столице выход непосредственно на Волгу и на 1000 км сократил водный путь к городам Северо-Запада. Кроме того, избавил москвичей и промышленность города от жажды.

Волго-Донской канал связал Волгу с Черным и Азовским морями.

Волго-Балтийский канал — глубоководный путь из Белого и Балтийского морей в Волжский бассейн. Благодаря ему, речные суда, следуя из Волги к Санкт-Петербургу, затрачивают не 18, а 2,5 суток, как бывало при наших дедах.

Уверен, «среднестатический россиянин» способен без мысленного усилия назвать первый и третий. Чтобы вспомнить и правильно назвать второй и четвёртый, необходимо морщить лоб и время на обдумывания. И мало кто знает, что действующих рукотворных отечественных рек, рассчитанных на судоходство, много больше, считая каналы местного значения. Внушителен и список бывших. Наиболее значительные из последних Вышневолоцкая, Мариинская и Тихвинская водные системы. Это в Европейской части России. Русская Азия может представить любознательному уму Обь-Енисейский судоходный канал, с 1942 года заброшенный.

Интересно, с чего началось у нас «водное рукотворчество». Разумеется, и в древности наши предки «подправляли природу», вторгаясь во владения речных нимф. Как могли, ручным инструментом углублялись в донные наносы, срезали местами берега, спрямляли каналами излучины рек, тянули русла как можно дальше в сторону волока с двух сторон.

Нужда в каналах была всегда, но не всегда технические возможности могли её удовлетворить. Такое по плечу оказалось Петру I. Подтолкнула острая необходимость наладить доставку хлеба и других грузов в отвоёванную у шведов Ингерманландию, строящемуся Петербургу. Соединить Волгу с Балтийским морем царь решил там, где издревле наши предки волокли посуху гружёные суда из одного речного бассейна в другой. Там возник Вышний Волочек, город обслуги трудного дела. В 1703 году было велено сверху приступить к работам, через 6 лет исполнено мужицкими руками и умом голландских мастеров под присмотром царского стольника князя Гагарина. Почти трёхвёрстный канал, шириной 7 сажен, с водохранилищами, связал волжский приток Тверцу с речкой Цной, впадающей в Мсту на «балтийском склоне». Дальше речные суда двигались обычным путём: из Мсты в Ильмень-озеро, оттуда Волховом в бурную, опасную Ладогу, потом Невой до пристаней немецкого города русского царя, ставшего в 1712 году столицей империи. На первый отечественный канал легла вся тяжесть пассажирских и грузовых перевозок в одну сторону, пока не вступил в строй сухопутный тракт между столицами (о нём в своём месте). Не удивительно, что первый блин пошёл комом из-за нехватки воды для свободного хода судов. Доводку канала осуществил М.И. Сердюков, инженер-конструктор, самородок из бурятов. В 1719 году Пётр Алексеевич передал ему на содержание весь Вышневолоцкий путь. Через 55 лет государство его выкупило и перестроило с целью повышения уровня воды. Реконструкции производились и позднее на разных участках пути. Был проложен обходной Ладожский канал, другой — для обода бурного Ильменя. Хотя появились новые водные дороги из Москвы в Санкт-Петербург, первый путь использовался для массового транзитного судоходства до конца XIX века. И сейчас два участка системы используются для местного судоходства.

Главные недостатки Вышневолоцкой водной системы, проявившиеся сразу (односторонность движения и мелководье), побудили энергичного царя Петра искать дополнительные пути. Возникла мысль соединить впадающую в Белое озеро реку Ковжу на «волжском склоне» с рекой «балтийского склона» Вытегрой. Последняя изливалась в Онежское озеро, соединённое с Ладогой легендарной Свирью. А там до новой столицы — обычным путём. Строительство канала и оборудование системы, названной Мариинской , началось только в 1799 году. Были возведены сложные гидротехнические сооружения для питания мелководных участков, построены шлюзы на Вытегре и Ковже. 21 июня 1810 г. по Мариинской системе открылось сквозное движение судов. Первые годы эксплуатации водного пути показали многие его неудобства: частая перегрузка с судов на суда разной осадки и типов, что замедляло и удорожало доставку грузов. Не случайно в то время сложилась поговорка: «За морем телушка — полушка, рубль перевоз». Чтобы обеспечить безопасность движения, пришлось рыть каналы в обход Белого и Онежского озер. На это ушло более 40 лет. Дополнительные работы продолжались по 1883 год, после чего система приняла свой окончательный вид. В нее вошли: река Шексна от устья Белозерского канала до впадения в Волгу у Рыбинска, Белозерский обводной канал, река Ковжа, Новомариинский канал, река Свирь, Новосясьский канал, Новоладожский канал и Нева. Впоследствии Мариинская система еще несколько раз перестраивалась и совершенствовалась. Бурлаков сменила конная тяга, цепь, проложенная по дну, позволяла двигаться против течения. Система стала главным «хлебным путем» в столицу. Несмотря на недостатки, по тому времени она считалась первоклассным гидротехническим сооружением и на Всемирной выставке в Париже в 1913 году была удостоена Большой золотой медали.

С древности из бассейна Волги в Прибалтику использовался «болотный» путь через Тихвин И на него «положил» глаз» зоркий царь. Однако работы здесь были начаты в 1802 году, продолжались 9 лет. Тихвинский канал связал Мологу, приток Волги, с Невой (через речки Чагодища и Сясь, Староладожский канал). Этот путь оказался самым коротким от Рыбинска до Петербурга — 924 км, тогда как по Мариинской системе — 1143 км, а по Вышневолоцкой — 1440 км. Недостатком Тихвинской системы (на фото — выше). была маловодность. Кроме того, она не была достроена. Однако, несмотря на все трудности, по ней проходило до 6 тысяч судов в год. Обслуживали ее 40 тысяч лошадей, десятки тысяч погонщиков и бурлаков. После постройки Николаевской железной дороги и с усовершенствованием Мариинской системы значение Тихвинского пути стало падать. В дальнейшем он использовался только для местных перевозок на отдельных участках и в высокую воду.

Чтобы даже вкратце описать старинные водные пути, какое-то время действовавшие на всём задуманном протяжении или отдельными местами, частично, после реконструкции вошедшие в ныне используемые системы, необходима книга, а у меня — статья. Поэтому ограничусь скороговоркой и простым перечислением славных реликтов, свидетельствующих о грандиозности замыслов наших предков и их исполнения.

Пётр Великий соединил-таки Дон с Волгой со второй попытки, избрав на этот раз Ивановское озеро, из которого вытекали тогда Дон и рукой было подать до реки Шать, притока Упы, что впадала в Оку. Этим путём в 1707- 08 годах прошло 300 судов. Затем инженерные работы прекратились.

В 1828 г. в окрестностях г. Кириллов был прорыт Топорнинский канал, соединивший Шексну с Сиверским озером, далее системой рек, озёр, в том числе Кубенским, и каналов с Сухоной, которая впадает в Северную двину. Начала действовать Северо-Двинская система. Она неоднократно переделывалась и совершенствовалась. Однако роль её после сооружения Беломорско — Балтийского канала сошла на нет. Теперь она обслуживает главным образом местную линию Вологда — Кириллов.

Развалины деревянных шлюзов Тихвинской водной системы (Тихвин, Россия)

Еще в начале XVIII в. был задуман В. Н. Татищевым проект канала, соединяющего близко сходящиеся притоки Камы, Вычегды и Печоры на водораздельном болоте Гуменец. Сооружение его, начатое при Екатерине II, закончилось при её внуке. При этом русла рек не только не шлюзовали, но и не чистили, решив использовать канал для малого судоходства по вёснам. Так и использовали. В 1847 г. путь был закрыт «за ненадобностью», его использовали местные жители, проходя на лодках с Камы на Вычегду.

Ещё в старой России, до Петровской модернизации, возникла мысль о соединении бассейнов Оби и Енисея искусственным водным путем. На это наводило удобное расположение притоков двух великих сибирских рек, близко подходивших друг к другу. В 1875 — 1878 гг. была установлена возможность устройства канала между реками Кеть (правый приток Оби) и Кас (левый приток Енисея). Сооружение канала создало бы непрерывный чайный и иных восточных товаров путь от Иркутска до Тюмени, суливший большие экономические перспективы, но Государственный совет выделил лишь двадцатую часть необходимой для строительства суммы. Прокопан был только один участок протяженностью 7,8 км. В том виде путь оказался непригодным для транспортного использования и не оправдал возлагавшихся на него надежд. Сооружения приходили в ветхость, и, после того как вошла в строй Транссибирская железная дорога, водная система была окончательно заброшена.

При слове «Беломор» людям старших поколений вспоминается непритязательная пачка папирос. На ней была изображена розовым цветом европейская часть Советской России и полосками — основные каналы эпохи социализма. Сине-белая радуга-дуга над простором родины содержала гордое слово: Беломорканал. Этот рукотворный водный путь, протяжённостью 227 километров между Онежским озером и Белым морем, построенный между 1931-33 годами «ударными темпами», действительно стал гордостью первой пятилетки.

В выборе трассы большевики не были оригинальны. Её подсказали паломники, ходившие к святыням Соловецкого монастыря. Этот путь посуху, по рекам и озёрам, отмечен в «Книге Большому Чертежу» 1627 года. Во время Северной войны царь Пётр очень нуждался перевозках из Архангельска к причалам Невы.

2 августа 1933 года Беломорско-Балтийский канал имени Сталина был открыт. В Великую Отечественную войну первенец пятилеток претерпел значительные разрушения, южная его часть была полностью уничтожена. Сильно пострадали инфраструктура канала, ряд посёлков вдоль него. Объекты были восстановлены и канал был вновь введён в строй в июле 1946 года. Начались работы по электрификации сооружений и механизмов. Перепад уровней на северной части канала стали использовать для выработки электроэнергии гидроэлектростанциями. Здесь к месту сказать, что питание канала водой происходит естественным образом.

Значение ББК возросло после ввода в эксплуатацию современного Волго-Балтийского водного пути к середине 60-х годов, через который открылся выход в его систему. Пропускная способность канала и фактический объём грузоперевозок возросли в несколько раз. В ходе реконструкции 70-х годов гарантированная глубина судового хода была доведена до четырёх метров, и канал стал частью Единой глубоководной системы европейской части РСФСР. ББК дал жизнь населённым пунктам от Белого моря до Онежского озера. Глухой Повенец стал большим портом. Здесь развилась промышленность, главным образом деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная.

В «смутные» 90-е годы интенсивность судоходства по каналу значительно снизилась, но с XXI века объёмы грузоперевозок по каналу начали постепенно расти: в навигационный период 2007 года (165 суток) по каналу было перевезено 400 тысяч тонн, 2500 пассажиров. Не падает и стратегическое значение ББК для арктического побережья. Предел росту перевозок, наряду с другими техническими причинами, составляют минимальные габариты судового хода: глубина 4 м, ширина 36 м, радиус закругления 500 м. Размеры камер всех шлюзов — 135×14,3 м. Скорость движения судов оставляет желать лучшего.

Развитие туризма, его перспективы, делают водный путь в «Стране белых ночей» вечным.

Державное самолюбие Москвы изначально было уязвлено вторичностью столичной реки по отношению к царственной Волге. Летописцы зафиксировали желание государя Алексея Михайловича соединить Москву-реку напрямую с водным путём в сказочные восточные страны. Его энергичный сын пошёл дальше — заказал проект канала, но, ознакомившись со сметой, произнёс озадаченно: «Однако. » и спрятал бумагу под сукно. При Николае, правнуке Петра, канал с грехом пополам прорыли в 1850 году, да тут вступила в строй железная дорога Москва-Петербург — более дешёвый и быстрый путь. И мелководный, несовершенный канал вскоре приказал долго жить. Не думалось тогда москвичам, что скоро их дети и внуки выпьют из Москвы-реки всю воду, растащат по предприятиям.

Спохватились лишь при советской власти, когда река под стенами Кремля, по сути, превратилась в мелкий, мутный ручей. Столица пролетарского государства изнывала от жажды, речные судёнышки умирали по илистым берегам. С большевистской решимостью в 1931 году было принято политическое решение, утверждён Дмитровский проект. Инженеры решили перегородить Волгу плотиной у деревни Иваньково, близ устья реки Дубны. В весеннее половодье река упрется в плотину и разольется, образует новое рукотворное озеро — Иваньковское водохранилище, первое «московское море». Часть его воды продолжит путь по старому волжскому руслу, другая часть круто повернет на юг, в искусственное русло, и по высокой водяной лестнице начнет взбираться на высоту девятиэтажного дома, чтобы далее пройти по ровному и широкому водяному мосту и снова спуститься по крутой южной лестнице в Москву-реку. Расстояние от старинного села Тушина до устья реки Дубны, впадающей в Волгу, было 130 км.

Очередное, без преувеличения, чудо света было открыто 15 июля 1937 как Канал Москва — Волга. Через 10 лет, к 800-летию столицы он получил современное название Канал имени Москвы.

Сейчас трасса канала имеет 240 сооружений, из них 11 шлюзов, 40 плотин, 8 водохранилищ, 5 насосных станций, 8 гидроэлектростанций, три главные пристани (Большая Волга, Дмитровская и в Химках — Северный речной порт Москвы), а также многочисленные пристани местных линий. По каналу транспортируются строительные материалы, лес, зерно, нефть, уголь и др. Перевозки осуществляются судами грузоподъёмностью до 5000 т.

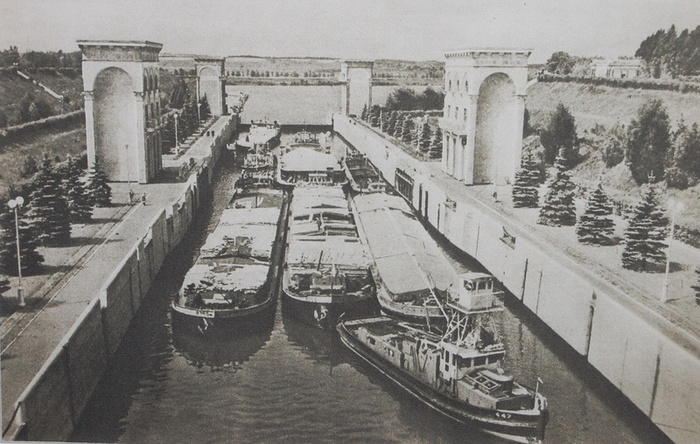

Архитектура производственных зданий гидросооружений канала у многих вызывает восхищение. Архитекторы исходили из того, что сооружения должны радовать, отражать внешний стиль социалистической эпохи — все для человека, все для вдохновенного его труда на благо Родины. Тех творцов давно нет, красота обрела иные стандарты, но она, согласимся, всегда спасает мир.

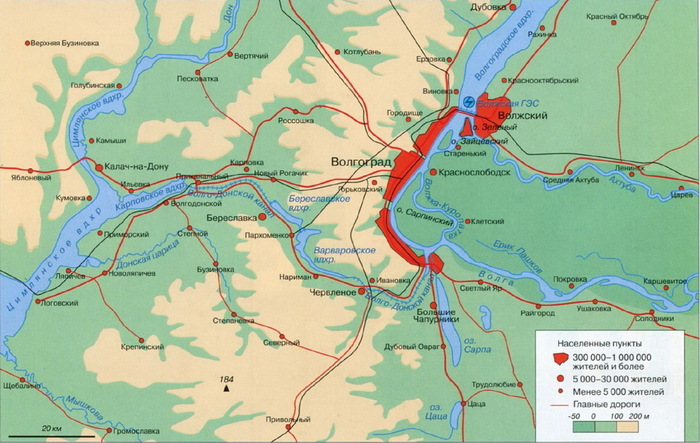

Читатель, подозреваю, привык, что, о каком бы канале на наших просторах ни зашла речь, у его истоков окажется фигура вездесущего Петра Алексеевича. Однако в первой попытке соединить Волгу и Дон, в месте их наибольшего сближения, русского царя опередил султан османов Селим II, пытавшийся проложить водный путь для своей армии, чтобы захватить Астрахань. Когда попытка не удалась, султан оправдывался перед историей: «Даже всем турецким народом тут и за 100 лет ничего не сделать». Спустя 128 лет Пётр повторил попытку и тоже отступил. Все проекты впоследствии не были реализованы по той главной причине, что движение по каналу Волго-Дон не могло осуществиться (кроме как в весеннее половодье) без всеобщей реконструкции рек. Такая работа оказалась по плечу большевикам. Проектные работы начались сразу по завершении Сталинградской битвы. Через 5 лет приступили к земляным работам. В работах было задействовано 8000 машин и механизмов. Водотранспортный канал протяженностью 101 км (из них около половины по трём водохранилищам), глубиной не менее 3,5 м, был построен за 4,5 года, что является уникальным сроком в мировой истории гидростроительства. Например, Панамский канал длиной 81 км, при таком же объёме работ строился 34 года, а 164-километровый Суэцкий — 11 лет. В исторический день 31 мая 1952 года (подарок к 35-летию Октября) между 1-м и 2-м шлюзами слились воды Волги и Дона. Москва реально превратилась в порт пяти морей. На следующий день по каналу, между Сталинградом и Калачом-на-Дону, началось движение судов. Именины канала состоялись в конце первого летнего месяца. Новый водный путь стал называться Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина.

Сегодня для прохождения полного пути из Волги в Дон суда должны пройти 13 шлюзов, разделённых на Волжскую шлюзовую лестницу (высота 88 м, состоит из 9 однокамерных однониточных шлюзов) и Донскую шлюзовую лестницу (высота 44 м, состоит из 4 шлюзов такой же конструкции). На весь путь затрачивается около 10-12 часов. Канал питается донской водой из Цимлянского водохранилища, так как Дон лежит выше Волги на 44 м. Системой насосных станций вода подаётся на водораздел, откуда самотёком поступает на волжский и донской склоны. Часть воды расходуется на орошение полей. Средняя продолжительность навигации на Волго-Донском канале составляет 211 суток. За это время может пройти до 5000 судов грузоподъёмностью до 5 тыс. т. Пропускная способность канала оценивается в 16,5 млн т грузов в год. В 2009 году по каналу перевезено 13,2 млн т грузов и пропущено 11 692 судна.

Сложное слово Волгобалт (иначе Волго-Балт) тоже на слуху у многих наших соотечественников. Можно сказать, что Волго-Балтийский водный путь — это Мариинская система сегодня после её коренной реконструкции в 1960-64 годах или наследник трёх старых водных дорог, что ближе к истине, — Вышневолоцкой, Тихвинской и Мариинской. Главное преимущество нового (обновлённого) пути длиной в 1100 км, при глубине судоходного фарватера 4,0 м, в том, что из него появился выход в Беломорско-Балтийский канал.

Основным участком нового пути является собственно Волго-Балтийский канал. Он соединяет Онежское озеро с Рыбинским водохранилищем у г.Череповец; длина канала от устья реки Вытегра до селения Торово 368 км. Канал пересекает Балтийско-Каспийский водораздел и имеет два склона: Балтийский и Каспийский. Северный склон крутой, южный — пологий. Верхний подходной канал шлюза №1 соединяется с Вытегорским водохранилищем. Затем следует гидроузлы со шлюзами №№ 2-6. Последний является границей между склонами канала. Водораздел преодолевается каналом длиной 39 км. Далее трасса канала проходит по реке Ковжа, Белому озеру и реке Шексна до Рыбинского водохранилища. На р. Шексна, в 121 км от её истока, расположен Шекснинский гидроузел с параллельными шлюзами №7 и №8. На северном склоне трасса пути совпадает с руслом р. Вытегра и проходит по водохранилищам, образованным гидроузлами.

Описываемый водный путь доступен для судов грузоподъёмностью около 5000 т, грузы перевозятся без перевалки. Суда идут прямо по озёрам (вместо движения по обходным каналам). Преобладают перевозки в самоходных грузовых судах; ведётся сквозная буксировка плотов. Впечатляюще возросла скорость перевозок (Череповец -Петербург 2,5-3 суток против 10-15 до реконструкции). То же грузооборот. Увеличился удельный вес смешанных железнодорожно-водных перевозок. Преобладающие грузы: железорудный концентрат на Череповецкий металлургический комбинат с Кольского полуострова; хибинский апатит, апатитовый концентрат, карельские гранит и диабаз в разные районы страны; лес и пиломатериалы из Архангельской и Вологодской областей на Юг, в Прибалтику, Санкт-Петербург и на экспорт; чёрный металл из Череповца, донецкий и кузнецкий уголь, уральский серный колчедан, соликамские калийные соли; зерно. В танкерах с Волги идут нефтегрузы для Северо-запада, Прибалтики, на экспорт. Через Санкт-Петербург каналом транспортируются импортные грузы для разных районов страны. В пассажирском движении отмечается значительно число туристских теплоходов.

Андрей Кокурин. «Торжественная песнь каналам России»

Источник