Тема 3. Развивающиеся страны в мировой экономической системе. Модели экономического развития стран третьего мира.

Общая характеристика развивающихся стран. Основные признаки развивающихся стран. Развивающиеся страны в мировом хозяйстве.

Социально-экономическая дифференциация развивающихся стран. Новые индустриальные страны — особенности экономического развития, роль в международном разделении труда. Экономическое развитие группы наименее развитых стран, стран нефтеэкспортеров и других групп развивающихся стран.

Изменение места различных групп развивающихся стран в глобальной модели международного разделения труда.

Развивающиеся страны в мирохозяйственных связях России.

Эволюция теоретических взглядов на причины и пути преодоления слаборазвитости. Значение внешнего фактора для развития экономики освободившихся стран. Сырьевой и промышленный экспорт из развивающихся стран. Импорт капитала и проблема задолженности.

Анализ основных концепций развития слаборазвитых стран. «Международные стратегии развития ООН». Модели «догоняющего развития», «порочного круга нищеты», «перехода к самоподдерживающемуся росту», «большого толчка», сбалансированного роста», «несбалансированного роста», «институционального подхода», «периферийной экономики», «основных нужд», «коллективной опоры на собственные силы», «неэквивалентного обмена», «сырьевая», «взаимозависимости» и другие.

Борьба развивающихся стран за новый международный экономический порядок. Эволюция концепции НМЭП.

Экономическое развитие по пути импортзамещающей индустриализации. Латиноамериканская модель развития.

Концепция экспортоориентированного производства. Теория «стаи летящих гусей». Азиатская модель развития.

Доклады экспертов «Римского клуба». Влияние этих докладов на эволюцию во взглядах экономистов промышленно развитых и развивающихся стран на перспективы экономического и социального развития освободившихся государств.

Раздел 2. Международная товарная торговля в современной мировой экономике.

Тема 4. Понятие международной торговли. Значение международной торговли для мировой экономики, ее объемы, структура, динамика развития, основные закономерности и важнейшие тенденции развития.

Понятие международной торговли. Основные этапы в развитии мировой торговли. Сравнение показателей роста международной торговли с другими показателями экономического роста. Тенденции развития мировой торговли.

Основные виды коммерческих сделок, оформляемых контрактами купли-продажи. Стратегия проведения экспортных сделок на мировом рынке. Стратегия проведения импортных сделок на рынке. Понятие и особенности проведения реэкспортных сделок. Реимпортные сделки, их особенности. Понятие экономической целесообразности международного обмена товаров. Понятие конкурентоспособности товаров. Товары личного использования и производственного назначения, их характеристика.

Объемы и динамика международной товарной торговли в послевоенный период. Изменения в товарной структуре мировой товарной торговли. Факторы, оказывающие влияние на динамику и структуру мировой товарной торговли.

Динамика цен на мировом рынке.

Географические направления основных товарных потоков на мировом рынке. Изменения в географической структуре мировой товарной торговли. Причины этих изменений. Место и роль России и других стран СНГ в международной товарной торговле.

Понятие встречной торговли товарами, ее характеристики и сущность. Стадии встречной товарной торговли. Бартерные операции в международной торговле. Особенности бартерного контракта. Характерные особенности встречных закупок. Понятие операций с давальческим сырьем, их особенности. Компенсационные сделки, отличия компенсационной сделки от бартерной операции.

Источник

3. Модели роста для стран “третьего мира”

уровне или даже снижался. В некоторых из слаборазвитых стран внутреннее накопление оказывалось минусовым, т. е. страна “проедала” больше, чем производила, живя за счет внешних “инъекций”.

Вполне объясним возросший интерес освободившихся стран к использованию наиболее эффективных моделей развития национальных экономик. Как отмечалось, модели западных стран не отвечали условиям и возможностям стран “третьего мира”. Неоклассические схемы пришлось отложить в сторону. Ряд известных экономистов занялись разработкой моделей и механизмов, приближенных к специфике стран, находившихся на “стартовых” позициях экономического роста.

Одну из таких моделей предложил вест-индский экономист Артур Льюис, окончивший Лондонскую школу экономики, работавший в Великобритании, США, странах “третьего мира”. Перед этими странами стояла общая цель — поднять темпы роста и увеличить размеры национального дохода. Но как это сделать? Основная трудность заключалась, прежде всего, в низком уровне накоплений, нехватке инвестиций.

Большинство экспертов считали, что средства, получаемые от экспорта национальной продукции и других источников, нужно вкладывать в промышленный сектор. Проведенные исследования привели Льюиса к иному выводу. Экономика развивающейся страны на начальном этапе имеет не один, а два сектора: традиционный (аграрный) и современный (промышленный).

Неграмотные сельскохозяйственные рабочие могут быть обучены и вовлечены в промышленность, торговлю при относительно низком уровне заработной платы. Сокращение занятости в аграрном секторе не приведет к снижению производства. Ведущую роль будет играть развитие современного сектора. Стимулом роста может послужить расширение экспорта. Рост будет происходить неравномерно, затронет смежные производства. Расширятся источники накопления, активизируется внутренний спрос.

Процесс взаимного приспособления двух секторов на определенном этапе может натолкнуться на препятствия. Чтобы удержать рабочую силу, модернизировать технологию, традиционный сектор поднимет оплату труда. В результате повысятся заработки и в промышленном секторе, а возможности инвестиционной деятельности сузятся. Торможение роста произойдет вследствие замедлившегося перелива рабочей силы и расширения спроса на импортные товары (в том числе и со стороны населения аграрного сектора).

Экономический рост в промышленном секторе будет происходить благодаря привлечению дополнительной рабочей силы (инвестиции целесообразно вкладывать в образование, инфраструктуру). В традиционном секторе перестройка и рост производства происходят в процессе сокращения числа занятых. Различаются и формы инвестирования. В промышленности размеры инвестирования связаны с увеличением прибылей при стабильной заработной плате. В сельском хозяйстве рост оплаты труда работников означает снижение доходов, а это потребует привлечения инвестиций для замены ручного труда машинным (“инвестиции рационализации”)14.

Решение проблемы экономического роста предполагает активное участие государства.

Итак, по модели Льюиса, которую он впервые изложил в докладе “Экономическое развитие в странах с низким доходом” (1951), катализатором роста служит быстрое развитие промышленности. При этом общий рост достигается в результате взаимодействия двух секторов. Экономический рост Льюис рас-сматривал как процесс вложений и в экономическое, и в социальное развитие.

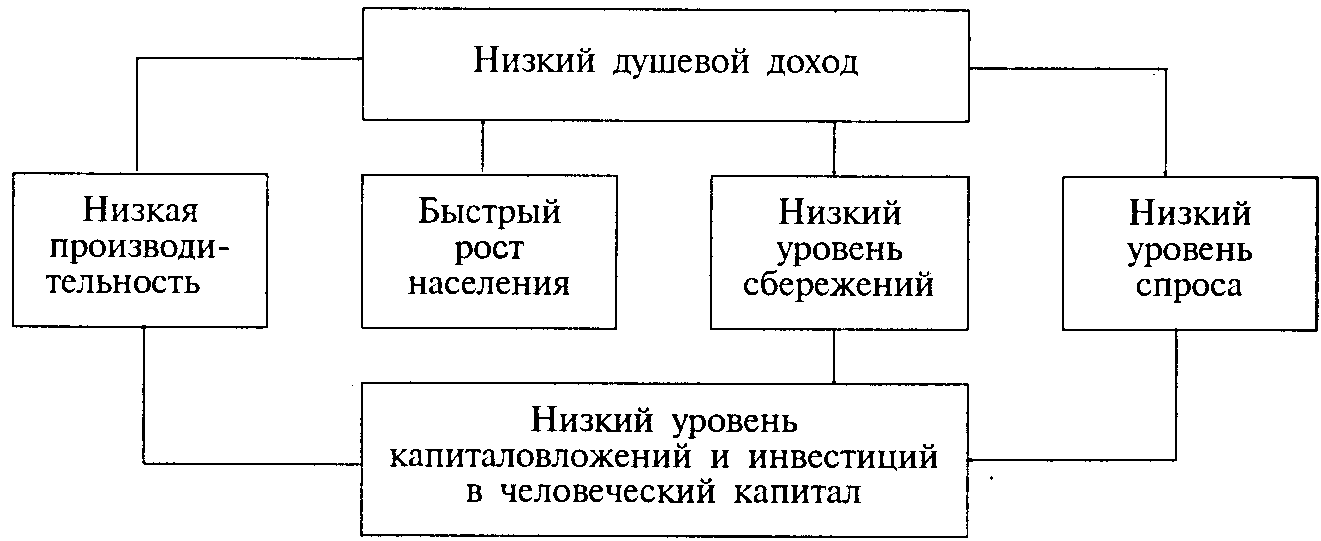

Другая модель роста для слаборазвитых стран, получившая название теории “большого скачка”, была разработана американскими учеными Р. Нурске, А. Хиршманом и др. Самое первое обоснование этой концепции дал П. Розенштейн-Родан. “Большой скачок” необходим для того, чтобы вырваться из отсталости, разорвать “порочный круг бедности”. Суть “порочного круга”, порождаемого тем, что рост производства материальных благ “съедается” приростом населения, можно уяснить из схемы, представленной на рис. 2016.

Рис. 20. “Порочный круг бедности”

Негативные моменты, препятствующие росту, располагаются, так сказать, вкруговую и противодействуют использованию факторов роста. Низкий уровень инвестирования не позволяет поднять производительность труда и доходы. Быстрый рост населения поглощает прирост продовольствия и потребительских товаров. Образуется ситуация экономического застоя.

Как выйти из этого “порочного круга”? Нурске предложил повернуть круг в обратном направлении, превратив его в “добродетельный круг”, взорвать застойное равновесие в слаборазвитой экономике путем государственных инвестиций, которые вызовут мощный толчок к экономическому росту.

“Большой толчок”, вызванный вначале под давлением (по принуждению) государства, постепенно оживит рыночные стимулы и рыночные регуляторы. Это слабое место теории “большого скачка”. Как показывает опыт, рыночные механизмы в отсталой, переходной экономике работают слабо и неэффективно, если они не поддерживаются и не достаточно жестко регулируются стабильной и авторитетной государственной властью.

Для обеспечения национального накопления и развития экс-порта приходится сдерживать рост потребления. Только в этом случае удается найти и высвободить ресурсы, источники роста. Но это встречает противодействие со стороны населения; трансформация традиционного сектора отстает, усиливаются диспропорции.

Опыт 80—90-х гг. показал историческую ограниченность и схематичность моделей роста, которых придерживались страны “третьего мира”. Разрабатываются и используются новые модели, например, экспортной индустриализации, “замещения импорта”, роста, опирающегося на ресурсосбережение. Происходит детализация и уточнение моделей; индустриализация опирается на развитие преимущественно легкой или, напротив,

тяжелой промышленности, машиностроения, производство товаров длительного пользования.

Поскольку экономические проблемы приняли глобальный характер, то эффективно разрешаться они могут лишь в рамках всей интегрированной мировой экономики.

Перед ней стоит проблема стабилизации условий торговли сырьем и готовой продукцией, создания программ стабилизации доходов и выравнивания темпов экономического развития.

Примечания к гл. 16

‘ Хейне П. Экономический образ мышления. М., 1991. С. 649.

2 Всемирная история экономической мысли/Гл. ред. В. Н. Черковец. Т. 5. М., 1994. С. 173.

3 Там же. С. 173, 174.

4 Брандт В. Воспоминания. М., 1991. С. 381.

3 Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия. Книга 2. М., 1992. С. 488.

6 Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М., 1968. С. 407, 408.

7 Мюрдаль Г. Современные проблемы “третьего мира” (Asian Drama). M., 1972. С. 638.

Мюрдаль Г. Современные проблемы “третьего мира” (Asian Drama). M., 1972. С.192

13 Там же. С. 364.

14Ван дер Bee Г. История мировой экономики. 1945—1990. М., 1994. С. 110.

15О gospodarce mieszanej w krajach Trzeciego Swiata. Warсzawa, 1967 S 19

16Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс. Т. 2. М., 1992. С. 374

Источник

3. Модели роста для стран “третьего мира”

Проблема экономического роста в послевоенный период стала одной из самых злободневных проблем для стран, освободившихся от колониальной зависимости и получивших в наследство весьма отсталую хозяйственную структуру. Добившись политической самостоятельности, эти страны оставались в путах экономической зависимости. Темпы прироста населения во многих странах Азии, Африки обгоняли темпы прироста валового внутреннего продукта (ВВП). Показатель ВВП в расчете па душу населения не увеличивался, а сохранялся на одном

уровне или даже снижался. В некоторых из слаборазвитых стран внутреннее накопление оказывалось минусовым, т. е. страна “проедала” больше, чем производила, живя за счет внешних “инъекций”.

Вполне объясним возросший интерес освободившихся стран к использованию наиболее эффективных моделей развития национальных экономик. Как отмечалось, модели западных стран не отвечали условиям и возможностям стран “третьего мира”. Неоклассические схемы пришлось отложить в сторону. Ряд известных экономистов занялись разработкой моделей и механизмов, приближенных к специфике стран, находившихся на “стартовых” позициях экономического роста.

Одну из таких моделей предложил вест-индский экономист Артур Льюис, окончивший Лондонскую школу экономики, работавший в Великобритании, США, странах “третьего мира”. Перед этими странами стояла общая цель — поднять темпы роста и увеличить размеры национального дохода. Но как это сделать? Основная трудность заключалась, прежде всего, в низком уровне накоплений, нехватке инвестиций.

Большинство экспертов считали, что средства, получаемые от экспорта национальной продукции и других источников, нужно вкладывать в промышленный сектор. Проведенные исследования привели Льюиса к иному выводу. Экономика развивающейся страны на начальном этапе имеет не один, а два сектора: традиционный (аграрный) и современный (промышленный). Для традиционного сектора характерны избыток низкоквалифицированной рабочей силы, рутинная техника. Современный сектор обладает машинной техникой, постоянно расширяется и испытывает потребность в привлечении дополнительных работников. Обеспечение взаимосвязи между двумя секторами — одна из непростых и наиболее актуальных задач” экономической стратегии.

Неграмотные сельскохозяйственные рабочие могут быть обучены и вовлечены в промышленность, торговлю при относительно низком уровне заработной платы. Сокращение занятости в аграрном секторе не приведет к снижению производства. Ведущую роль будет играть развитие современного сектора. Стимулом роста может послужить расширение экспорта. Рост будет происходить неравномерно, затронет смежные производства. Расширятся источники накопления, активизируется внутренний спрос.

Процесс взаимного приспособления двух секторов на определенном этапе может натолкнуться на препятствия. Чтобы удержать рабочую силу, модернизировать технологию, традиционный сектор поднимет оплату труда. В результате повысятся заработки и в промышленном секторе, а возможности инвестиционной деятельности сузятся. Торможение роста произойдет вследствие замедлившегося перелива рабочей силы и расширения спроса на импортные товары (в том числе и со стороны населения аграрного сектора).

Экономический рост в промышленном секторе будет происходить благодаря привлечению дополнительной рабочей силы (инвестиции целесообразно вкладывать в образование, инфраструктуру). В традиционном секторе перестройка и рост производства происходят в процессе сокращения числа занятых. Различаются и формы инвестирования. В промышленности размеры инвестирования связаны с увеличением прибылей при стабильной заработной плате. В сельском хозяйстве рост оплаты труда работников означает снижение доходов, а это потребует привлечения инвестиций для замены ручного труда машинным (“инвестиции рационализации”) 14 .

Решение проблемы экономического роста предполагает активное участие государства. Чтобы повысить долю инвестиций в слаборазвитых странах с 4—5% национального дохода примерно до 15%, потребуется решить ряд непростых задач. “Вмешательство правительства в сферу капиталовложений с целью обеспечить их объем и структуру, преодолеть институциональные барьеры на пути развития сельского хозяйства, создать систему обложения налогами привилегированных классов,— все это представляет на практике огромную политическую проблему”,— отмечал известный польский экономист Михаил Калецки 15 . В данном случае рост капиталовложений имеет целью не стимулирование эффективного спроса (по кейнсианской модели), а создание инфраструктуры для аккумулирования и соответствующего перераспределения прибавочного продукта.

Итак, по модели Льюиса, которую он впервые изложил в докладе “Экономическое развитие в странах с низким доходом” (1951), катализатором роста служит быстрое развитие промышленности. При этом общий рост достигается в результате взаимодействия двух секторов. Экономический рост Льюис рассматривал как процесс вложений и в экономическое, и в социальное развитие.

Другая модель роста для слаборазвитых стран, получившая название теории “большого скачка”, была разработана американскими учеными Р. Нурске, А. Хиршманом и др. Самое первое обоснование этой концепции дал П. Розенштейн-Родан. “Большой скачок” необходим для того, чтобы вырваться из отсталости, разорвать “порочный круг бедности”. Суть “порочного круга”, порождаемого тем, что рост производства материальных благ “съедается” приростом населения, можно уяснить из схемы, представленной на рис. 20 16 .

Рис. 20. “Порочный круг бедности”

Негативные моменты, препятствующие росту, располагаются, так сказать, вкруговую и противодействуют использованию факторов роста. Низкий уровень инвестирования не позволяет поднять производительность труда и доходы. Быстрый рост населения поглощает прирост продовольствия и потребительских товаров. Образуется ситуация экономического застоя.

Как выйти из этого “порочного круга”? Нурске предложил повернуть круг в обратном направлении, превратив его в “добродетельный круг”, взорвать застойное равновесие в слаборазвитой экономике путем государственных инвестиций, которые вызовут мощный толчок к экономическому росту. Первые вложения должны быть значительными — не менее 12—15% национального дохода. Увеличение инвестиций расширит спрос на труд. Подъем по цепочке взаимосвязанных производств обусловит рост сбережений и инвестиций. Вкладываемые средства не должны быть “проедены”. Формирование инфраструктуры создаст условия для активизации факторов производства.

“Большой толчок”, вызванный вначале под давлением (по принуждению) государства, постепенно оживит рыночные стимулы и рыночные регуляторы. Это слабое место теории “большого скачка”. Как показывает опыт, рыночные механизмы в отсталой, переходной экономике работают слабо и неэффективно, если они не поддерживаются и не достаточно жестко регулируются стабильной и авторитетной государственной властью.

Для обеспечения национального накопления и развития экспорта приходится сдерживать рост потребления. Только в этом случае удается найти и высвободить ресурсы, источники роста. Но это встречает противодействие со стороны населения; трансформация традиционного сектора отстает, усиливаются диспропорции.

Опыт 80—90-х гг. показал историческую ограниченность и схематичность моделей роста, которых придерживались страны “третьего мира”. Разрабатываются и используются новые модели, например, экспортной индустриализации, “замещения импорта”, роста, опирающегося на ресурсосбережение. Происходит детализация и уточнение моделей; индустриализация опирается на развитие преимущественно легкой или, напротив, тяжелой промышленности, машиностроения, производство товаров длительного пользования.

Поскольку экономические проблемы приняли глобальный характер, то эффективно разрешаться они могут лишь в рамках всей интегрированной мировой экономики. Перед ней стоит проблема стабилизации условий торговли сырьем и готовой продукцией, создания программ стабилизации доходов и выравнивания темпов экономического развития.

Источник