Как пандемия изменила российскую экономику. Инфографика

До сих пор остается загадкой, как и когда новый тип коронавируса появился среди людей. Китайские власти сообщили об обнаружении кластера случаев 31 декабря — с этой даты ведется таймлайн пандемии на сайте ВОЗ. Организация уточняла, что симптомы заболевания у первых пациентов наступили в период с 8 декабря 2019 года по 2 января 2020 года.

Одна из самых ранних вероятных дат появления первого заболевшего — 17 ноября. Газета South China Morning Post со ссылкой на данные властей в марте сообщила, что 17 ноября в Китае заболел 55-летний мужчина из провинции Хубэй. Там же говорилось, что к 20 декабря уже было 60 подтвержденных кейсов. На эту публикацию обратила внимание газета The Guardian и другие мировые СМИ.

Еще одна дата, которая расходится с официальной версией, — 1 декабря. Медицинский журнал The Lancet опубликовал отчет врачей из больницы Цзиньинтань в Ухане, которая лечила некоторых из самых первых пациентов. В расчетах специалистов указана дата 1 декабря.

Одним из первых врачей данные о новой опасности передала представителям системы здравоохранения Китая доктор Чжан Цзисянь. Она 27 декабря на снимках легких нескольких пациентов с симптомами гриппа увидела особенности течения заболевания, присущие атипичной пневмонии.

30 декабря другой врач, Ли Вэньлян, в группах соцсети WeChat сообщил о семи случаях заражения атипичной пневмонией (SARS) в Ухане. В это время он еще не знал, что возбудитель — это новый вирус. Жителей Китая встревожило это сообщение, и на следующий день Ли Вэньляна и других врачей, рассказавших в сети о новой угрозе, вызвали в полицию города Ухань. Им вынесли предупреждение и пригрозили уголовным наказанием за ложные заявления (уже на следующий день Китай сообщил в ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в этом городе. — РБК). Спустя месяц появились сообщения о том, что доктор Ли Вэньлян умер от последствий коронавируса.

Также высказывались версии, что «вполне возможно» первые случаи заболевания произошли еще в сентябре. Исследователи из Кембриджского университета пришли к такому выводу, проанализировав мутации вируса. Согласно их расчетам, вспышка COVID-19 могла начаться в период между 13 сентября и 7 декабря 2019 года.

Что происходило с российской экономикой и расходами на здравоохранение

Источник

Большие последствия коронакризиса 2020 года. Как пандемия повлияла на экономику страны

Коронакризис 2020 года повлек за собой цепочку самых различных последствий во всех областях жизни. В первую очередь под его влияние попала экономика и социальная сферы. Причем по масштабу нужно говорить о макрокризисе, поскольку ареал его распространения слишком велик. Примечательно, что в отличие от закономерных кризисов, в основе которых типично лежат экономические и социальные противоречия и диспропорция, локдаун 2020 года – это форс мажор в чистом виде, один из тех, которых в будущем может становиться все больше.

В таких условиях основной удар пришелся на реальный сектор экономики: нарушение и заморозка деловых отношений, частичный разрыв производственных и сбытовых цепочек привел к остановке работы бизнеса. При этом многие не имели финансовой подушки на то, чтобы пережить несколько месяцев простоя. Как следствие, прогнозируемое падение ВВП в 2020 году, которое дает Всемирный банк, составляет 6%. Для сравнения, официальные цифры роста ВВП в 2019 году составили 1,3%, то есть для полноценного восстановления экономики может потребоваться порядка 5 лет. В итоге для выживших возврат к прежней жизни начинается с того, чтобы вытащить себя из образовавшейся финансовой ямы. Однако правительство предусмотрело ряд поддерживающих мер, которыми в настоящее время смогли воспользоваться 32 % предпринимателей России. Хорошая новость в том, что у 37% из них есть четкий план по восстановлению бизнеса. Среди популярных мер господдержки, которыми воспользовались субъекты МСП, – продление сроков предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности, сроков уплаты налогов, страховых взносов, моратории на проверку в 2020 году и на возбуждение дел о банкротстве, продление действия срочных лицензий и иных разрешений, кредитные каникулы и беспроцентные кредиты на выплату зарплат для малых и микропредприятий, работающих не менее года в определенных отраслях.

Среди социальных последствий коронакризиса в первую очередь называется риск сокращения рабочих мест, об этом свидетельствуют данные Минтруда: в мае 2020 года безработица выросла до 4,5 млн человек. Особенно уязвимой оказалась сфера услуг, которая не является областью первой необходимости и продукт которой легко может быть отложен или отменен. Согласно опросам предпринимателей, наибольшей проблемой для бизнеса стала обязанность сохранения заработной платы сотрудникам в период вынужденной самоизоляции. Действительно, за время карантина бизнес стал активно развивать онлайн-форматы для стимулирования спроса, цифровизация влечет сокращение рабочей силы. То есть для части предпринимательства выбор лежал между двумя нежелательными сценариями, из которых предстояло выбрать наименее нежелательный: закрыть бизнес или сократить штат.

Меры господдержки экономики, безусловно, стали эффективным инструментом ее восстановления. При этом возможностей ведения реального бизнеса было не много. В кризис выиграла торговля продовольственными товарами и фармацевтика. Усугубило ситуацию падение спроса на внутреннем рынке, так, что предприниматели отчаянно стали смотреть в сторону экспорта: для компаний среднего бизнеса он вырос на 10,7% за время пандемии, сообщает ТАСС. Под ударом оказались субъекты МСП, согласно отчету Высшей школы экономики (ВШЭ) «Влияние пандемии на закупки МСП», для 320 тыс. представителей малого бизнеса региональные рынки государственного и муниципального заказа могли быть единственным источником дохода. С учетом драматического падения спроса в наиболее пострадавших отраслях экономики, институт госзакупок получает дополнительную функцию, помимо обеспечения общественных потребностей, предотвратить расползание кризисных проявлений за пределы этих отраслей. Фактически, государственный заказ в текущих условиях обретает качество одной из ключевых мер структурной политики в рамках общего антикризисного пакета.

Однако представители закупочной отрасли констатируют падение по ключевым отраслям. «За первое полугодие 2020 года рост в госзакупках наблюдался лишь в первые 3 месяца до введения ограничения, далее произошло заметное сокращение количества и объемов размещенных госзакупок, при этом инфраструктурные отрасли первыми показали падение. Так, полугодовые показатели отрасли водоснабжение, водоотведение, услуги по удалению и рекультивации отходов сократились на 94% по числу размещенных процедур, на 14% сократилось количество закупок по статье сооружения и строительные работы, на 57% — услуги транспорта и складского хозяйства. Все эти отрасли традиционно входят в ТОП10 отраслей по закупочной деятельности», — комментирует генеральный директор площадки РТС-тендер Владимир Лишенков.

Сокращение закупок по ключевым отраслям, означает общий спад в экономике в целом и в госзаказе в частности. Тут можно сделать ставку на добавочный положительный эффект от бюджетных инвестиций в развитие инфраструктурных проектов как важнейших ресурсов национального развития. В ближайшее время правильным было бы сохранить рабочее состояние сетевых услуг, ЖКХ, транспорта не только для исполнения части майских указов президента, но и для создания импульса экономического развития всех смежных отраслей.

Руководитель направления «Контрактная деятельность и комплаенс-стандарты» ЦСР Ольга Анчишкина также подтверждает основополагающую роль госзаказа в стимулировании и стабилизации экономической системы в целом в разрезе отраслей и регионов и связывает это с целым рядом факторов.

«Во-первых, в российской экономике постоянно увеличивается доля госсектора. В 2016 г. ЦСР оценил долю госсектора в 46%, а ФАС – в 76%. Государственный спрос консолидирован и является самым крупным. На этом фоне в закупках сложился особый сегмент, в котором и заказчиками, и поставщиками выступают государственные организации. Мы называем этот сегмент «государство для государства» или Government to Government (G2G), и посвятили ему самостоятельное исследование. По нашим расчетам не менее 360-400 тыс. госзакупок на сумму 550-670 млрд рублей проходят в таком режиме. Госпоставщики осуществляют коммерческую деятельность на 84 из 88 рынков госзаказа. Последствия роста доли госсектора и формирования G2G сегмента в госзаказе противоречивы. Но будем объективны, государство играет главную роль в самой практике контрактных отношений.

Во-вторых, государство является преимущественным заказчиком для целого ряда отраслей. Речь идет не только о космосе или инфраструктурных объектах. К примеру, рынок медицинских изделий – это на 80% рынок госзаказа. В период пандемии государственный спрос стал драйвером ускорения на этом рынке. По итогам анализа коммерческих тенденций ЦСР отмечает следующее: в сегменте наиболее востребованных медизделий, обеспечивающих защиту и профилактику распространения вирусной инфекции, российские производители запустили производство и начали поставки продукции до этого не выпускавшейся в стране. В инновационном сегменте компании разработали, довели до товарной стадии и вывели на рынок новые и оригинальные решения специфических медицинских проблем, вызванных COVID-19. И, наконец, в сегменте стандартной и типовой продукции увеличился объем реализации.

В-третьих, государство закупает новые, не бывшие в употреблении продукты. Это значит, что госзаказ стимулирует именно производство продукции, создание и сохранение рабочих мест, всю кооперационную цепочку. Такое структурное влияние на экономику имеет чрезвычайно важное значение».

В вышеупомянутом отчете ВШЭ наглядно демонстрируется, как в карантинный период в регионах где выделяются самые большие бюджеты на госзакупки наблюдался экономический рост. Совокупно он составил порядка 32% с февраля-апрель 2020 по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В этих регионах предпринимателям среди субъектов МСП удалось заработать порядка 104 млрд рублей с 1 февраля-20 апреля 2020 года. При этом бизнес говорит о том, доступ к стабильному рынку сбыта более важен, чем доступный кредит.

Таким образом, развитие госзаказа – верный стимул для восстановления экономики в докризисных значениях. Государство ориентирует субъектов экономики на вхождение в его периметр, предлагает успешные практики и готово помогать даже на микроуровне.

Источник

Пандемический криз

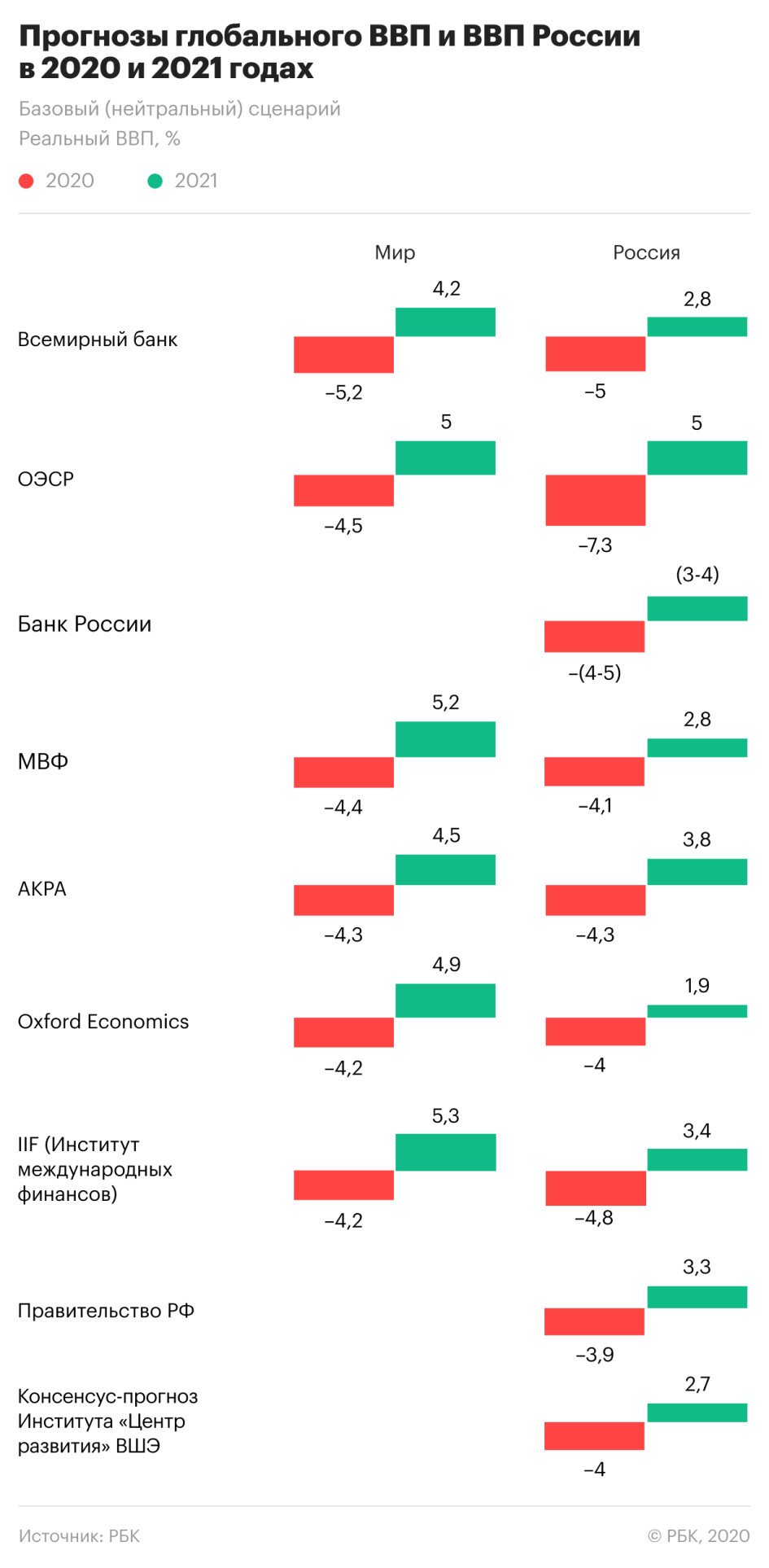

Экономика России в 2020 году столкнулась с беспрецедентной остановкой деловой активности ради борьбы с пандемией, обвалом цен на нефть и падением спроса на экспорт. Пандемический кризис привел к значительному падению российского ВВП, рекордному сокращению реальных располагаемых доходов населения, росту безработицы, торможению потребления и инвестиций и, наконец, по оценке самих российский властей, «гигантскому» дефициту бюджета. Оценки масштаба и перспектив завершения пандемического кризиса менялись на протяжении всего года, и на сегодняшний день диапазон прогнозов остается широким.

До сих пор остается загадкой, как и когда новый тип коронавируса появился среди людей. Китайские власти сообщили об обнаружении кластера случаев 31 декабря — с этой даты ведется таймлайн пандемии на сайте ВОЗ. Организация уточняла, что симптомы заболевания у первых пациентов наступили в период с 8 декабря 2019 года по 2 января 2020 года.

Одна из самых ранних вероятных дат появления первого заболевшего — 17 ноября. Газета South China Morning Post со ссылкой на данные властей в марте сообщила, что 17 ноября в Китае заболел 55-летний мужчина из провинции Хубэй. Там же говорилось, что к 20 декабря уже было 60 подтвержденных кейсов. На эту публикацию обратила внимание газета The Guardian и другие мировые СМИ.

Еще одна дата, которая расходится с официальной версией, — 1 декабря. Медицинский журнал The Lancet опубликовал отчет врачей из больницы Цзиньинтань в Ухане, которая лечила некоторых из самых первых пациентов. В расчетах специалистов указана дата 1 декабря.

Одним из первых врачей данные о новой опасности передала представителям системы здравоохранения Китая доктор Чжан Цзисянь. Она 27 декабря на снимках легких нескольких пациентов с симптомами гриппа увидела особенности течения заболевания, присущие атипичной пневмонии.

30 декабря другой врач, Ли Вэньлян, в группах соцсети WeChat сообщил о семи случаях заражения атипичной пневмонией (SARS) в Ухане. В это время он еще не знал, что возбудитель — это новый вирус. Жителей Китая встревожило это сообщение, и на следующий день Ли Вэньляна и других врачей, рассказавших в сети о новой угрозе, вызвали в полицию города Ухань. Им вынесли предупреждение и пригрозили уголовным наказанием за ложные заявления (уже на следующий день Китай сообщил в ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в этом городе. — РБК). Спустя месяц появились сообщения о том, что доктор Ли Вэньлян умер от последствий коронавируса.

Также высказывались версии, что «вполне возможно» первые случаи заболевания произошли еще в сентябре. Исследователи из Кембриджского университета пришли к такому выводу, проанализировав мутации вируса. Согласно их расчетам, вспышка COVID-19 могла начаться в период между 13 сентября и 7 декабря 2019 года.

Первые оценки масштаба коронакризиса

В апреле 2020 года, когда российская экономика переживала объявленный президентом режим нерабочих дней, а население — самоизоляцию, группа либеральных экономистов, включая Владислава Иноземцева, Владимира Гимпельсона, Сергея Гуриева и др., представила программный доклад с антикризисными предложениями для правительства, призвав в разы увеличить масштабы господдержки. В их консенсус-прогнозе, опубликованном в разгар карантина, предполагалось, что глобальная экономика упадет на 1,9%, а российская — на 5,7%. Бывший зампред ЦБ и один из авторов доклада Сергей Алексашенко прогнозировал, что установление контроля над пандемией COVID-19 возможно только в середине 2021 года, при этом успехи в одних странах и регионах будут чередоваться с провалами в других (.pdf).

После завершения второго квартала, по итогам которого ВВП России рухнул на 8% в годовом выражении, разброс оценок годового сокращения ВВП России к концу июля был высок: от минус 4,5% (ВЭБ.РФ) до минус 8% (ОЭСР). Международный валютный фонд ожидал падения экономики России на 6,6%, Всемирный банк — на 6%. Банк России прогнозировал сокращение российского ВВП в диапазоне 4,5–5,5%. Но ни один из прогнозов не предполагал полного восстановления российской экономики в 2021 году.

Волна отложенного спроса после снятия большинства карантинных ограничений летом 2020 года поддержала российскую экономику в третьем квартале. По данным Росстата, спад ВВП замедлился до минус 3,6% в годовом выражении, но, по оценкам экономистов, в четвертый квартал Россия вошла с уже исчерпанным потенциалом восстановления, падающими доходами населения и второй волной СOVID-19.

Минэкономразвития, отвечающее за разработку официального прогноза правительства (необходим для формирования бюджета на три года), взяло значительную паузу на разработку документа. Сперва обозначив, что новый макропрогноз будет представлен 9 апреля, министерство официально опубликовало его сценарные условия, одобренные правительством, только в сентябре 2020-го (.pdf). Ведомство Максима Решетникова не заложило в прогноз вторую волну COVID-19 и введение повторных карантинных ограничений. В Минэкономразвития посчитали, что российская экономика прошла нижнюю точку падения (второй квартал 2020 года) лучше, чем ожидалось, и лучше, чем другие крупные страны. И выход на докризисный уровень произойдет уже в третьем квартале 2021 года.

В базовом сценарии правительство ожидает, что падение ВВП в пандемийном 2020 году составит 3,9%, а в 2021 году экономика вырастет на 3,3%. Темпы роста ВВП России в 2022 и 2023 годах должны составить 3,4 и 3% соответственно. Независимые экономисты и Счетная палата раскритиковали официальный прогноз правительства за излишне оптимистичные ожидания быстрых темпов восстановления. «Мало того, что в прогноз Минэкономразвития не заложена вторая волна [COVID-19], не совсем понятна обоснованность такого оптимистичного прогноза по росту в 2021-м и особенно в 2022 году», — замечал ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов, добавляя, что никаких структурных изменений в экономике, конкретных мер, способных обеспечить долгосрочное повышение темпов роста ВВП, в прогноз не заложено.

Если темпы роста экономики окажутся меньше прогнозируемых правительством, бюджет в предстоящие три года может недосчитаться доходов (например, от НДС, налога на прибыль и дивидендов госкомпаний). Чтобы избежать роста дефицита, придется либо резать расходы, либо снова мобилизовывать доходы через дополнительные изъятия у бизнеса или населения. В сентябре ЦБ представил альтернативные сценарии развития, в котором заложил риск второй волны пандемии. Новый рост заболеваемости приведет к необходимости увеличивать расходы на фоне угрозы повторных карантинных ограничений. В рисковом сценарии экономика восстановится до докризисного уровня только к 2024 году.

В октябре Счетная палата в качестве «элемента конструктивной критики» впервые опубликовала свой собственный макропрогноз. Он оказался негативнее ожиданий правительства: быстрого отскока экономики в 2021 году за счет «эффекта базы», по мнению госаудиторов, не произойдет в отличие от большинства других стран. В 2021 году российский ВВП вырастет только на 2,2%, а в 2022–2023 годах темпы роста экономики не достигнут целевых 3%. На докризисный уровень 2019 года реальный ВВП России возвратится только в 2022 году, считают в ведомстве Алексея Кудрина.

В ответ правительство настаивало, что тенденции, заложенные в сентябрьском прогнозе, «в целом оправдывают себя», а оценки ключевых макропараметров близки к консенсус-прогнозам аналитиков и международных организаций. В середине октября МВФ улучшил оценку падения российской экономики по итогам 2020 года до 4,1% (в июне оценка составляла 6,6%), напомнили в правительстве. Однако Всемирный банк прогнозирует, что спад экономики России в 2020 году окажется сильнее ожиданий правительства — на 5%, а ОЭСР оценивает падение российского ВВП и вовсе на 7,3% по итогам текущего года.

За счет эффекта низкой базы в 2021 году трудно будет получить динамику российского ВВП ниже плюс 2,5–3%, но будут факторы, которые будут тянуть его вниз и тормозить в целом восстановление экономики, — это прежде всего спад частных инвестиций на фоне низкого спроса, сложная ситуация с показателями чистого экспорта и, наконец, отсутствие прорывов в увеличении роста реальных денежных доходов домохозяйств, полагает доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии наук Александр Широв. По его оценкам, возврат ВВП России на докризисный уровень возможен только в третьем-четвертом квартале 2022 года.

Массовая вакцинация прежде всего поддержит сектор услуг, но не будет иметь решающего влияния для всей экономики, полагает Широв. Опыт первого и второго кварталов 2020 года показал, что экономический ущерб должен сдерживаться: сейчас правительства всех стран стараются не закрывать производственный сектор, то есть те секторы экономики, на которые приходятся основные виды доходов, считает Широв. Закрытие торговых центров, ресторанов, общественных мест положительно повлияло на сдерживание распространения коронавируса, но карантинный эффект остановки деловой активности в реальном секторе и строительстве был несопоставим с экономическими потерями, считает он.

Начало промышленного производства российской вакцины от COVID-19 в России — «это вопрос дней и недель», заявил в интервью RT пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, 13 ноября. По словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, массовая вакцинация от коронавируса в России должна начаться в январе-феврале 2021 года и может продлиться около года.

Первой российской вакциной стала разработка Центра им. Гамалеи Минздрава России, получившая название «Спутник V». Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором принимают участие 40 тыс. человек. Большинство российских врачей заявили, что не готовы сделать себе прививку «Спутник V». Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, 66% медиков заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности, а 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время. Вторая российская вакцина — «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора — была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые пройдут в ноябре, примут участие также 40 тыс. человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

В ноябре были опубликованы результаты финальной стадии испытаний вакцины компаний Pfizer и BioNTech. В ходе тестов было выявлено 94 подтвержденных случая заражения COVID среди 43 538 участников исследования. Pfizer и BioNTech заявили, что разделение этих случаев между вакцинированными и теми, кто получал плацебо, указывало на эффективность вакцины выше 90% через семь дней после второй дозы. Окончательный процент эффективности вакцины может варьироваться по мере дальнейшего сбора данных о безопасности и дополнительных исследований.

Источник