- Социально-экономические и демографические проблемы развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки.

- Современные экономические проблемы развивающихся стран (на примере Азии, Африки, Латинской Америки)

- Modern economic problems of developing countries (on the example of Asia, Africa, Latin America)

- Социально-экономические проблемы и национальная безопасность стран Африки к югу от Сахары

- Addressing socio-economic issues and national security of Countries in sub-Saharan Africa

- Введение

- Социально-экономические проблемы: уровень бедности населения

- Социально-экономические проблемы: голод

- Социально-экономические проблемы в области водоснабжения

- Национальная безопасность стран АЮС

- Заключение

Социально-экономические и демографические проблемы развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Развивающиеся страны по численности составляют самую большую группу – примерно 140 государств, расположенных в Азии, Африке, Латинской Америке и Океании. Большинство из них вышли на международную арену в результате стремительного распада колониальной системы и образования молодых независимых национальных государств. Эти страны, хотя и получили политическую независимость, продолжают испытывать последствия колониального прошлого.

В целом же большинству развивающихся стран присущи следующие характеристики: крайне низкий уровень развития производительных сил, неравномерность их социально-экономической и политической эволюции, узость отраслевого состава хозяйства, ведущее значение минерально-сырьевых отраслей, кризисное состояние сельского хозяйства и острота продовольственной проблемы, быстрый рост населения, гиперурбанизация, неграмотность, бедность и др.

Борьба развивающихся стран за экономическую независимость требует преодоления серьёзных трудностей и препятствий. Хотя темпы роста промышленного производства в развивающихся странах заметно возросли после завоевания независимости, расстояние, отделяющее их по уровню экономического развития от империалистических держав, не уменьшается, а разрыв в производстве на душу населения непрерывно возрастает.

Среди бедных стран ООН выделяет 48 наименее развитых стран (33 из них в Африке), на территории которых проживает 2,5% населения мира, но они производят только 0,1% мирового ВВП. В 1995 г. средний доход на душу населения в этих стран составлял только 24% среднего уровня всех развивающихся стран. В основном это произошло в связи с ухудшением внешних факторов развития, с ростом их зависимости от экспорта сырьевых товаров.

С одной стороны, в развивающихся странах сосредоточена большая часть населения планеты, на их территории сконцентрированы значительные запасы мировых природных ресурсов. С другой стороны, страны третьего мира производят немногим более 18% всемирного национального продукта, значительная часть их населения не имеет уровня доходов, соответствующего стандартам развитого мира.

Решение экономических проблем развивающихся стран крайне осложняет усугубляющийся демографический взрыв, т.е. резкий рост народонаселения в результате снижения детской смертности при сохранении высокого уровня рождаемости.

В государствах Азии сосредоточено свыше 50% населения планеты и 70% населения всех развивающихся стран мира. В настоящее время высокая рождаемость характерна для наименее развитых стран Азии – Афганистана, Камбоджи, Лаоса, Непала, Бутана и др. Из стран Латинской Америки быстрый рост населения наблюдается в Боливии, Парагвае, Эквадоре. В таких странах, как Эфиопия, Нигер, Мали, Ангола, Сомали, Чад, Либерия, Уганда, в конце 1990-х гг. рождаемость составляла 50‰ или даже превышала этот уровень. Из 10 стран мира, в которых рождаемость превысила 50‰, в Африке расположены 9.

Высокий уровень рождаемости обусловлен рядом факторов: традиции ранних браков и многодетности семей, малоэффективность проводимой в ряде стран государственной политики ограничения рождаемости, широкое распространение полигамных браков, общее повышение уровня здравоохранения, религиозные воззрения и др.

Уровень смертности также высок – 14‰ в 2007 г. (среднемировой 8,7‰). Низкий уровень жизни оказывает непосредственное влияние на детскую смертность и продолжительность жизни, которая составляет около 50 лет у мужчин и 55 лет у женщин. Быстрый рост населения усугубляет и без того трудноразрешимые экономические и социальные проблемы.

Среди других демографических проблем развивающихся стран необходимо отметить следующие: проблема занятости населения, низкий образовательный уровень населения, проблема обеспечения продовольствием, проблема здоровья населения связана в основном с деградацией окружающей среды и бедностью большей части людей, что способствует распространению малярии, холеры.

Экономика развивающихся стран имеет ряд общих черт: многоукладность хозяйства; низкие показатели как ВВП в целом, так и на душу населения; узкая специализация хозяйства; зависимость от иностранного капитала; высокая внешняя задолженность; развитие государственного сектора экономики.

Развивающиеся страны Азии включают как благополучные страны – нефтеэкспортеры (страны Персидского залива, Бруней), так и наименее развитые страны мира (Афганистан, Бангладеш, Бутан, Йемен и др.). Среди всех развивающихся стран для стран Африки характерны самые низкие средние годовые темпы прироста душевого ВВП.

Качественно улучшилась структура иностранных капиталовложений в развивающиеся страны. Резко возрос объем прямых инвестиций, позволяющих создавать новые рабочие места, осваивать новые технологии, ноу-хау и эффективные методы маркетинга. Положительная динамика прямых иностранных инвестиций во многом объясняется постепенным перемещением трудоемких, ресурсо- и энергоемких, а также вредных для окружающей среды производств из развитых стран в развивающиеся.

Большинство развивающихся стран не имеют крупных запасов нефти и находятся в зависимости от этого природного ресурса. В наименее же развитых странах потребности в энергетических ресурсов покрываются за счет дров и других видов биомассы. В результате этого энергетическая ситуация для многих стран третьего мира оборачивается сложными проблемами (сведением лесов в том числе).

Для многих развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки ведущей отраслью экономики по-прежнему является сельское хозяйство, в котором занято подавляющее большинство населения. При общей тенденции ее снижения в мире многие развивающиеся страны до сих пор остаются аграрными. Сельское хозяйство обеспечивает трудовую занятость населения, дает ему средства к существованию, обеспечивает поступление валюты за счет экспорта сельскохозяйственной продукции. Но несмотря на сельскую ориентацию многих развивающихся стран, они не обеспечивают себя необходимым продовольствием. Как результат, в данных странах остро стоит продовольственная проблема.

Стремительный рост финансовой задолженности стран третьего мира к началу 90-х гг. превысил 1 трлн. долларов. Ежегодно развивающиеся страны только по долговым процентам выплачивают суммы, в три раза превышающие получаемую помощь. Большая внешняя задолженность и выплата процентов по внешнему долгу также лишают развивающиеся страны возможности модернизации сельского хозяйства.

Помимо указанных общих причин на экономическое развитие беднейших стран оказывает отрицательное влияние значительная социальная и политическая нестабильность. Огромный ущерб хозяйству Анголы, Мозамбика, Сомали, Эфиопии нанесли гражданские войны. Хозяйственное развитие данной подгруппы тормозят традиционные секторы, особенно в сельском хозяйстве.

Продолжая далее характеристику причин, усугубляющих социально-экономическую отсталость развивающихся стран, необходимо отметить рост военных расходов. Часто расходы на импорт оружия и военной техники превышают расходы на импорт продовольственных товаров, включая зерно.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что основная причина голода и недостатка продовольствия в развивающихся странах кроется не в природных катаклизмах, а в экономической отсталости этих стран и неоколониальной политики Запада.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Источник

Современные экономические проблемы развивающихся стран (на примере Азии, Африки, Латинской Америки)

В статье рассмотрены современные экономические проблемы развивающихся стран. Развивающиеся страны должны выстроить свою экономическую политику в соответствии со своими национальными интересами. В основном они не совпадают с интересами крупных корпораций и бывших метрополий. Наиболее важные проблемы были рассмотрены на примере стран Азии, Африки, Латинской Америки.

Modern economic problems of developing countries (on the example of Asia, Africa, Latin America)

In this article modern economic problems of developing countries are considered. Among the serious problems that had to be solved on the way to national independence, economic problems came to the fore. The liberated countries in their economic policies were directed by national interests. Basically, they did not coincide with the interests of monopolies and former metropolises. In this article, we consider the example of countries in Asia, Africa, and Latin America.

Всвоей экономической политике освободившиеся страны стали исходить из национальных интересов, в большинстве случаев не совпадающих с интересами иностранных монополий и бывших метрополий. В 1960–1970-е гг. в большинстве этих стран проводилась национализация предприятий иностранных корпораций с установлением национального контроля над природными ресурсами.

По данным ООН, было национализировано свыше 1,5 тыс. филиалов иностранных корпораций. Во многих странах были национализированы иностранные фирмы в банковской сфере, в сфере страхования, торговли, введены ограничения и даже запреты на функционирование филиалов ТНК в ряде отраслей [1, 2, 4, 5, 6]. Предприняты меры по защите национальных ресурсов от расхищения иностранным капиталом, в частности их огосударствление.

Азия. Проблемы данного региона заключаются в том, что он отчаянно нуждается в смелых и дальновидных решениях для быстрорастущего списка проблем, что является следствием слабого руководства в этих странах. Таким образом, Азия не в состоянии использовать 5-, 7- или даже 10-процентный рост мировых цен на экспортируемые ими товары, чтобы направить свою экономику на развитие экспортных производств и усиление внутреннего роста. После того, как в Азии случился кризис в 2008 г., политики взялись за укрепление финансовой системы. До недавнего времени азиатские лидеры даже не задумывались, насколько они отстали от Запада. А потому не особо обращали внимание на то, какие спады или темпы экономического роста сейчас в регионах Америки и Европы.

Африка. К основным экономическим проблемам Африки можно отнести следующие.

● Недостаток экономических ресурсов. Африка богата песком, есть небольшие месторождения полезных ископаемых, но этого недостаточно для того, чтобы обеспечить оптимальный уровень жизни населения. Африка интересна другим странам с точки зрения ресурсов, но проблемы прежде всего возникают из-за отсутствия пресной воды и плодородных почв для ведения сельского хозяйства [3, 6]. Чтобы начать инвестиционную деятельность на территории этого материка, необходимо сначала обеспечить себя ресурсами первой необходимости, которых не хватает у местного населения.

Источник

Социально-экономические проблемы и национальная безопасность стран Африки к югу от Сахары

Addressing socio-economic issues and national security of Countries in sub-Saharan Africa

Подбиралина Галина Викторовна

кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики

Россия, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

galvp@mail.ru

Мигалева Татьяна Евгеньевна

кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики

Россия, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

migaleva08@rambler.ru

В статье дается оценка экономическому развитию стран Африки к югу от Сахары в условиях геополитических рисков и усиления конкуренции на мировых рынках. Предложены возможные направления преодоления экономической отсталости и изменения их статуса в мировой экономической системе. На основе проведенного анализа выявлены проблемы национальной безопасности исследуемых стран.

страны Африки, африканский регион, социально-экономическая отсталость стран АЮС, уровень бедности в странах АЮС, национальная безопасность стран АЮС, продовольственная безопасность, стратегия устойчивого роста и инклюзивного развития

Podbiralina Galina Viktorovna

PhD, Associate Professor, Department of World Economy

Russia, Russian University of Economics named G.V. Plehanov

galvp@mail.ru

Migaleva Tat’jana Evgen’evna

PhD, Associate Professor, Department of World Economy

Russia, Russian University of Economics named G.V. Plehanov

migaleva08@rambler.ru

The article assesses the economic development of the countries in sub-Saharan Africa in terms of geopolitical risks and increased competition on world markets. Possible directions of overcoming economic backwardness and change their status in the world economic system. On the basis of analysis the problems of national security the countries studied.

African countries, the African region, socio-economic backwardness of African countries south of the Sahara countries, the poverty rate in African countries south of the Sahara, African countries south of the Sahara national security, food security, sustainable growth and inclusive development strategy

Введение

В первое десятилетие XXI века в мировом хозяйстве произошли структурные изменения, способствующие трансформации внешних условий развития многих стран мира, в том числе наблюдалось заметное ускорение экономического роста в развивающихся странах в процессе модернизации их хозяйства. Тем не менее, не все страны из этой группы добились значительных успехов. Некоторые из них (более всего это относится к странам с низкими доходами) до сих пор сохраняют зависимое положение в мировой экономической системе, что во многом обусловлено технико-экономической отсталостью их экономик. В частности, неэффективное развитие многих экономик стран Африки к югу от Сахары (АЮС) отражает их неспособность интегрироваться в мировую экономику а, следовательно, оказывать влияние на процессы, происходящие в международной торговле и международных экономических отношениях. Успехи ряда африканских стран в области экономического развития не оказали существенного влияния на уровень жизни бедной части населения и не способствовали в полной мере выполнению Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ).

Социально-экономические проблемы: уровень бедности населения

Начиная с конца 1970-х годов и по настоящее время, большинство африканских стран не смогли добиться заметного продвижения по достижению ЦРТ. Так, например, в Докладе о глобальном мониторинге за 2015-2016 годы «Цели развития в эпоху демографических изменений», подготовленном экспертами Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) отмечается, что «общими усилиями страны мира выполнили одну из ЦРТ, а именно сокращение уровня бедности в мире вдвое, на пять лет раньше запланированного срока. Последние данные показывают, что уровень крайней нищеты продолжает снижаться на протяжении нескольких десятилетий. Тем не менее, уровень бедности все еще остается крайне высоким. В 2012 г. в мире насчитывалось примерно 900 миллионов человек, живущих менее чем на 1,90 долларов в месяц (новая черта бедности в мире)». Согласно оценкам, в 2015 г. этот показатель составил 700 млн человек. Причем, как отмечают специалисты, «особенно высока концентрация бедного населения в странах Африки к югу от Сахары, где эта проблема все еще носит глубокий характер» [1].

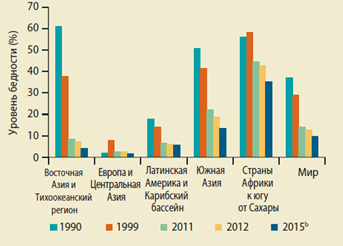

Рисунок 1. Темпы снижения уровня бедности в регионах мира, 1990-2015 гг., %.

На рисунке 1 показано, что за последние несколько десятилетий значительное большинство бедного населения в основном сконцентрировалось в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, Южной Азии и странах АЮС. Причем в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе за 1990-2015 гг. уровень бедности существенно снизился, в то время как в Южной Азии этот показатель все еще остается очень высоким. В отличие от этих регионов, в данный период в странах АЮС наблюдался постепенный рост доли бедного населения, которая в 2012 г. составляла около 43% от общего числа бедного населения в мире, а в 2015 г. (согласно оценке) – 35, 2% (таблица 1). В африканском регионе тенденция медленного снижения уровня бедности сопровождается быстрым ростом численности населения.

Таблица 1. Уровень бедности в мире с учетом новой черты бедности, 1990-2015 гг.

| Регион | Исторические показатели | Последнее зарегистрированное значение | Оценка | ||

| 1990 | 1999 | 2011 | 2012 | 2015 | |

| Доля населения, живущего менее чем на 1,90 долл. в день (ППС уровня 2011 г.), % | |||||

| Восточная Азия и Тихоокеанский регион | 60,6 | 37,5 | 8,5 | 7,2 | 4,1 |

| Европа и Центральная Азия | 1,9 | 7,8 | 2,4 | 2,1 | 1,7 |

| Латинская Америка и Карибский бассейн | 17,8 | 13,9 | 5,9 | 5,6 | 5,6 |

| Южная Азия | 50,6 | 41,8 | 22,2 | 18,8 | 13,5 |

| Страны Африки к югу от Сахары | 56,8 | 58,0 | 44,4 | 42,7 | 35,2 |

| Развивающиеся страны | 44,4 | 34,3 | 16,5 | 14,9 | 11,9 |

| Мир | 37,1 | 29,1 | 14,1 | 12,7 | 9,6 |

| Численность населения, живущего менее чем на 1,90 долл. в день (ППС уровня 2011 г.), млн | |||||

| Восточная Азия и Тихоокеанский регион | 995,5 | 689,4 | 173,1 | 147,2 | 82,6 |

| Европа и Центральная Азия | 8,8 | 36,8 | 11,4 | 10,1 | 4,4 |

| Латинская Америка и Карибский бассейн | 78,2 | 71,1 | 35,3 | 33,7 | 29,7 |

| Южная Азия | 574,6 | 568,0 | 361,7 | 309,2 | 231,3 |

| Страны Африки к югу от Сахары | 287,6 | 374,6 | 393,6 | 388,8 | 347,1 |

| Мир | 1958,6 | 1751,5 | 983,3 | 896,7 | 702,1 |

Данные представленные в таблице, практически подтверждаются показателями, содержащимися в отчетах и докладах ООН о достижении ЦРТ, где отмечается, что «хотя за прошедшее десятилетие темпы сокращения масштабов нищеты ускорились», регион АЮС продолжает отставать от других: в 2015 году доля населения, живущего в условиях крайней нищеты, по-прежнему превышает 40% [9].

О том, что большинство африканских стран не смогли добиться заметного продвижения по пути достижения ЦРТ, свидетельствует такой показатель, как реальный доход на душу населения. Например, в странах АЮС реальный доход на душу населения в 1980 г. составлял в среднем 589 долл. (в постоянных ценах 2000 г.), а в 2005 году – 569 долларов (также в постоянных ценах 2000 г.). В этот же период объем промышленного и сельскохозяйственного производства оставался крайне низким. Доля мирового экспорта этих стран сократилась с 2,8% в 1980 г. до 1,4% в 2005 году [7]. Эти неблагоприятные тенденции развития складывались под воздействием целого ряда макроэкономических факторов, включая последствия политики замещения импорта в рамках узко национальных рынков, ухудшение торговой конъюнктуры, большая внешняя задолженность, к которым добавились также кризис здравоохранения и вооруженные конфликты. Согласно оценке экспертов МВФ, темпы роста реального ВВП на душу населения в странах АЮС в 2015 г. составили 1,4%, а в 2016 г. ожидаются в пределах 1,9% [12]. Тем не менее, за последнее десятилетие быстрый экономический рост в регионе АЮС способствовал увеличению доходов на душу населения и снижению уровня бедности в отдельных его странах. Однако продолжает сохраняться дифференциация доходов между различными слоями населения, в результате, африканские страны отличаются самым большим неравенством по доходам по сравнению с другими регионами мира.

Нерешенная до настоящего времени проблема бедности усугубилась развитием демографических процессов. В период с 1970 по 2005 гг. численность населения в регионе АЮС увеличилась на 162% [Департамент по экономическим и социальным вопросам, Отдел народонаселения, Мировые демографические перспективы: пересмотренная база демографических данных, 2006 год]. Согласно прогнозам, население региона к 2100 году увеличится до 3,7 млрд человек (согласно сценарию среднего уровня рождаемости ООН). Его доля в общей численности мирового населения увеличится с менее чем 12% до примерно 35% [8].

Большинство африканского населения по-прежнему не в состоянии преодолеть условия своего нищенского существования, поскольку они целиком зависят от природной базы ресурсов и подвержены любым экономическим и экологическим потрясениям (таблица 2).

Таблица 2. Основные причины и следствия социально-экономической отсталости стран АЮС

| Группы причин | Внутренние противоречия и причины | Внешние воздействия |

| Экономические и социальные | слабость производственной базы; неразвитость инфраструктуры; нехватка квалифицированных специалистов; безработица среди молодежи; высокий уровень коррупции; быстрые темпы урбанизации; пандемия малярии, ВИЧ/СПИДа и др. серьезных заболеваний; гендерные проблемы | зависимость от внешнего финансирования; экономические потрясения, в т.ч. волатильность цен на продовольствие; экологические проблемы, вызванные изменением климата |

| Политические | межэтнические конфликты, соперничество региональных объединений; нарушение прав человека; | незначительная доля в международной торговле и международных экономических отношениях |

Источник: составлено авторами

И хотя в последнее время в отдельных странах Африканского континента произошли перемены в основных аспектах развития (уменьшение числа внутренних конфликтов; увеличение объема внутренних и внешних инвестиций, что обусловило рост производительности предприятий), прогресс остается неустойчивым, поскольку он обеспечивался в основном, за счет роста цен на сырьевые товары.

Одним из приоритетов экономического развития продолжает оставаться укрепление системы социальной защиты наиболее нуждающегося населения. Согласно статистике, по причинам, связанным с нищетой, ежедневно умирает 18 тыс. детей, и лишь 28% работающих женщин эффективно защищены с помощью накопительных и ненакопительных систем выплаты денежных пособий по беременности и родам (по миру в целом). Большинство малоимущих людей остаются вне рамок систем социальной защиты, особенно в странах с низким уровнем дохода. Из всего населения в этих странах лишь один человек из пяти пользуется какой-либо социальной защитой по сравнению с двумя из трех в странах с уровнем дохода выше среднего. Особенно остро этот разрыв проявляется в странах АЮС и Южной Азии, где проживает большинство беднейших людей мира. Например, в регионе АЮС лишь 15% из тех, кто находится в нижнем квинтиле по уровню дохода имеют доступ к пособиям системы социальной защиты [10].

Следует отметить, что по мере роста городского населения начинают обостряться жилищные проблемы, что также оказывает влияние на уровень нищеты. Так, по своим условиям жизни 30% городского населения в 2014 г. проживали в трущобах, причем в странах АЮС доля такого населения составила 55%, что является наивысшим показателем среди всех регионов мира (По миру в целом в этот период в трущобах проживало более 880 млн человек.). (Для справки: в этом оценочном показателе не учтено население, проживающее в неудовлетворительных или неприемлемых по ценам (когда стоимость жилья составляет более 30% совокупного месячного дохода домохозяйства)) условиях [10].

Таким образом, в отличие от других регионов мира уровень бедности в странах АЮС продолжает оставаться крайне высоким.

Социально-экономические проблемы: голод

Данная цель, сформулированная в ЦРТ, обязывает не только ликвидировать голод, но и обеспечить всеобщий круглогодичный доступ к безопасной, питательной и достаточной пище. Чтобы достигнуть выполнения поставленных целей необходимо создание «систем обеспечения устойчивого производства продовольствия и внедрения надежных методов ведения сельского хозяйства, равного доступа к земле, технологиям и рынкам, а также международного сотрудничества, способствующего поступлению инвестиций в инфраструктуру и технологии в целях повышения продуктивности сельского хозяйства. Необходимо добиваться генетического разнообразия пород скота, что имеет решающее значение для сельского хозяйства и производства продовольствия, поскольку позволяет разводить сельскохозяйственных животных в различной среде обитания и обеспечивает основу для разнообразия продуктов и услуг» [10].

Согласно текущим оценкам, от недоедания во всем мире страдает около 795 млн человек, т.е. почти у каждого девятого человека не хватает продуктов питания (Подавляющее большинство этих людей (780 млн человек) проживают в развивающихся странах). Тем не менее, доля людей, страдающих от недоедания, в развивающихся регионах сократилась с 23,3% в 1990-1992 годах до 12,9% в 2014–2016 годах, что близко к целевому показателю ЦРТ по борьбе с голодом. Серьезное негативное влияние на жизнь и благополучие людей, а также в конечном итоге на прогресс в деле обеспечения во всем мире продовольственной безопасности оказывает ряд факторов, среди которых можно выделить: неустойчивость цен на сырьевые товары, повышение цен на продовольствие и энергоносители, рост безработицы, экономический спад в конце 1990-х годов и в 2008-2009 годах, а также частые природные катаклизмы и стихийные бедствия. Причем во многих странах с низким уровнем дохода последствия природных катастроф усугубляются политической нестабильностью и гражданскими беспорядками, что приводит к многочисленным и значительным гуманитарным кризисам [9].

Следует отметить, что темпы сокращения масштабов голода отличаются по регионам. Например, Кавказ и Центральная Азия, Восточная Азия, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия достигли целевого показателя по борьбе с голодом главным образом благодаря стремительному экономическому росту за последние два десятилетия. В тоже время, в странах Карибского бассейна, Океании, Южной Азии и АЮС темпы сокращения масштабов голода остаются слишком низкими. Наиболее остро проблема голода стоит в Южной Азии, где проживает около 281 млн человек, страдающих от недоедания, а в странах АЮС в 2014-2016 гг. уровень недоедания составляет почти 23%. И хотя с 1990 года доля лиц, страдающих от голода, сократилась, однако число людей, страдающих от недоедания, увеличилось на 44 млн человек, что отражает высокие темы роста численности населения в этом регионе. Причем ситуация в субрегионах континента сильно различается. Например, большинство стран Северной, Западной и Южной части Африки уже достигли или близки к достижению целевого показателя. Однако в Центральной Африке прогрессу препятствуют стремительный рост численности населения и экологическая уязвимость, а также экономические и политические потрясения (с 1990 года число людей, страдающих от недоедания, в этом субрегионе удвоилось) [9].

Проведенный анализ проблемы голода в странах АЮС показывает, что для решения данной проблемы (ликвидации всех форм недоедания) требует снижения воздействия на уязвимые экономики ряда факторов, к которым относятся: нехватка финансовых ресурсов; неразвитая производственная база и инфраструктура; неустойчивость цен на сырьевые товары, продовольствие и энергоносители; рост безработицы; частые природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также этнические конфликты и нестабильность политической системы в этих государствах.

Социально-экономические проблемы в области водоснабжения

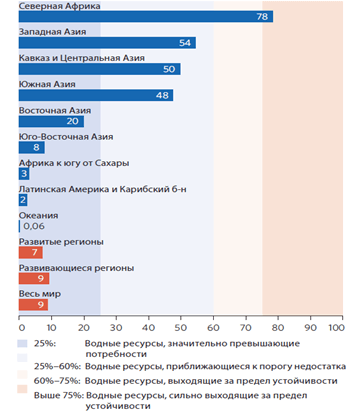

Водоснабжение и санитария играют важную роль в выживании людей и планеты, составляя основу устойчивого развития. В 2011 году напряженная ситуация в области водоснабжения отмечалась в 41 стране (для справки: в 1998 году таких стран было 36). Из них, в 10 странах – расположенных на Аравийском полуострове, в Северной Африке и Центральной Азии – забор воды превышал 100% объема возобновляемых ресурсов пресной воды (рисунок 2) [9].

Согласно данным ООН, более значительный прогресс был достигнут в обеспечении доступа к питьевой воде. В 2015 году 6,6 млрд человек, или 91% мирового населения, использовали улучшенные санитарно-технические средства по сравнению с 82% в 2000 году. Несмотря на это, около 663 млн человек использовали загрязненные источники или поверхностные воды [9].

Рисунок 2. Уровень водозабора из возобновляемых источников воды, 2011 г., %

Причем, согласно оценке экспертов ООН, в настоящее время нехватку воды ощущают более 40 % населения мира и, предполагается, что доля таких людей будет увеличиваться. Нехватка воды уже затрагивает каждый континент и затрудняет устойчивое управление природными ресурсами, а также экономическое и социальное развитие [9]. Но есть и положительные примеры решения этой проблемы. Так, например, по данным Всемирного Банка, показатель обеспечения питьевой водой в Эфиопии вырос почти в четыре раза: с 13% населения в 1990 г. до 66% в 2009–2010 гг., а доля недоедающих среди населения Руанды снизилась с 56% в 1997 г. до 40% в 2005 г. [5].

Национальная безопасность стран АЮС

Анализируя проблемы развития стран АЮС, следует отметить, что либерально-демократические модели западных образцов, также как и социально-ориентированные модели, которые африканские государства (например, Кот-д’Ивуар, Бурунди, Мозамбик, Демократическая Республика Конго и др.) приняли за основу развития, не всегда оказывались эффективными. Во многом сказалось влияние внутренних факторов: незрелость политических элит, отсутствие демократических традиций и практического опыта, а также внутрипартийные и межпартийные трения на этнической основе.

По мнению специалистов Всемирного Банка, для восстановления и укрепления национальной безопасности необходимо предпринимать меры по развитию государственно-частного партнерства и решению проблем инфраструктуры, особенно проблем энергоснабжения, которые являются основным фактором, препятствующим предпринимательской деятельности в нестабильных районах Африки [5]. Помимо этого необходимо обеспечить доступ к финансам (особенно к кредитам) и инвестициям (в настоящее время приоритетным сектором для привлечения иностранных инвестиций являются инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии и энергетика), что позволило бы связать между собой производителей и рынки. Действительно, все эти меры должны способствовать не только экономической стабильности и укреплению позиций стран АЮС на региональных и мировых рынках, но и в конечном итоге укреплению национальной безопасности.

Особенно актуальны для большинства африканских стран проблемы развития сельских районов, где экономика по-прежнему определяется главным образом развитием аграрного сектора, а прогресс в области искоренения нищеты будет зависеть от повышения производительности в этой отрасли экономики. Чтобы решить эту задачу необходимо расширить доступ фермеров к удобрениям, технологиям и ирригационным сооружениям, применять новые сорта сельскохозяйственных культур, заниматься разработками новейших технологий для удовлетворения растущих потребностей африканского населения, увеличить финансирование этой отрасли с целью повышения продуктивности и диверсификации потенциального экспорта. Уменьшению зависимости экономики африканских стран от непостоянства цен на сырьевые товары поможет диверсификация сельскохозяйственного производства, предусматривающая переход на культивирование сельскохозяйственных культур, приносящих больший доход.

Продолжает остро стоять и проблема модернизации африканских хозяйств, особенно обрабатывающих производств, поскольку во многих странах основу экономического развития, занятости и социальной стабильности обеспечивает именно обрабатывающая промышленность. Однако в настоящее время наблюдалась тенденция снижения доли чистой продукции обрабатывающей промышленности в ВВП регионов развитых стран, в 2015 году согласно оценкам этот показатель составил 13%, что было вызвано в основном увеличением роли сферы услуг. В тоже время у развивающихся стран он оставался относительно постоянным, с незначительным повышением с уровня 19% в 2005 году до 21% в 2015году. Однако за этими показателями скрыты существенные различия по регионам. Так, например, на долю чистой продукции обрабатывающей промышленности приходилось более 31% ВВП в Восточной Азии и примерно 10% ВВП как в странах АЮС и Океании. Особые проблемы в плане индустриализации испытывают наименее развитые страны (большинство из них сосредоточено в АЮС). Хотя на долю этих стран приходится 13% численности населения мира, их доля в мировом производстве чистой продукции обрабатывающей промышленности составляет менее 1%. В этих странах основными источниками занятости продолжают оставаться сельское хозяйство и традиционные сектора экономики [10].

Как отмечается в докладе Всемирного банка «Стратегии устойчивого роста и инклюзивного развития», серьезным вызовом для стран АЮС является задача обеспечения охраны природных ресурсов. Это обусловлено тем, что очень сложно осуществлять природоохранную деятельность в условиях крайней нищеты и демографических проблем, для решения этой задачи следует улучшить работу по просвещению и образованию населения с целью разъяснения значимости и методов устойчивого и рационального использования природных ресурсов и защиты биоразнообразия. По мере того, как проблема изменения климата превращается в серьезное препятствие на пути к достижению устойчивого развития, многим африканским странам придется при поддержке международного сообщества заниматься и проблемой адаптации к климатическим изменениям [2].

По мнению экспертов, особое значение в разработке стратегий и программ развития должно отводиться вопросам улучшения социального положения уязвимых групп населения, разрабатывать и укреплять меры, направленные на обеспечение всестороннего учета их интересов в рамочных программах развития. Решение этих проблем имеет большое значение для реализации основных прав человека на доступ к продовольствию, здравоохранению, образованию и занятости и оказывает содействие социальному развитию [6].

Следует отметить, что в декабре 2015 г. международное сообщество подвело итоги выполнения программы Целей ЦРТ и дало старт новому более амбициозному проекту – Цели устойчивого развития (ЦУР) до 2030 г., где ключевая задача обозначена как устранение дисбалансов, образовавшихся в процессе предшествующего роста, а также предотвращение возникновения новых дисбалансов в будущем.

Заключение

Таким образом, для прогресса стран АЮС важно сохранить и развить имеющийся ресурсный потенциал и предпринимать меры, способствующие как экономическому росту, так и социальной защите населения. Только диверсифицировав производственную и экспортную базу можно добиться поступательного экономического роста, повышения производительности всей национальной экономики, уменьшить уязвимость экономики африканских стран к внутренним и внешним потрясениям (засухам, финансовым, экономическим и долговым кризисам и т.д.), а также изменить роль и место этой группы стран в глобальной экономике. Решение этих задач должно способствовать увеличению конкурентоспособности африканской продукции и ее доступу на мировые рынки (Для справки: за последние 20 лет доля африканского ВВП в общемировом ВВП снизилась с 2,3 до 1,8%). В настоящее время большинство стран АЮС не могут получать выгоды от торговли. Поскольку, несмотря на запреты ВТО, торговые барьеры по-прежнему существуют, а сельскохозяйственных субсидий стало еще больше, все это приводит к увеличению глобального неравенства и препятствует проведению политики структурных преобразований.

Источник