Страны восточно-европейского социализма.

Установление просоветских и социалистических режимов на территории Восточной, Юго-Восточной и части Центральной Европы позволило включить страны, располагавшиеся на этих территориях, в т.н. социалистический лагерь. К государствам, попавшим в орбиту СССР в Европе, относятся: Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Чехословакия, Албания, Югославия и Германская Демократическая республика (ГДР). Установление политических режимов советского образца повлекло за собой преобразования и реформы, скопированные именно с СССР. Так, во всех вышеперечисленных странах в конце 1940 – начале 1950 гг. была проведена аграрная реформа, началось преследование диссидентов (т.е. людей, не согласных с политическим режимом), практически все сферы жизни общества были подчинены государству. Для укрепления взаимосвязей и поддержания экономики в 1949 году был основан Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ), куда вошли все государства, за исключением Югославии. В 1955 году, в Варшаве, между СССР, Польшей, Чехословакией, Венгрией, ГДР, Румынией и Болгарией был подписан договор о создании военного блока, во многом для противостояния с НАТО, созданным в 1949 году. Этот блок социалистических стран получил название ОВД – Организация Варшавского договора.

Первые трещины в едином социалистическом лагере появились в 1948 году, когда югославский лидер Йосип Броз Тито, желавший вести свою политику во многом без согласования с Москвой, в очередной раз сделал своевольный шаг, что послужило обострению советско-югославских отношений и их разрыву. До 1955 годаЮгославия выпала из единой системы, и больше туда целиком не возвращалась. В этой стране возникла своеобразная модель социализма – титоизм, основанная на авторитете лидера страны Тито. При нём Югославия превратилась в страну с развитой экономикой (в 1950 – 1970 гг. темпы производства выросли в четыре раза), авторитет Тито скреплял многонациональную Югославию. Идеи рыночного социализма и самоуправления были положены в основу югославского процветания.

В отношении соцлагеря проводилась жёсткая политика. Так, когда в 1956 году вспыхнули волнения польских рабочих, протестующих против невыносимых условий жизни, колонны были расстреляны войсками, а лидеры рабочих найдены и уничтожены. Но в свете политических преобразований, происходивших в это время и в СССР, связанных сдесталинизацией общества, в Москве согласились поставить во главе Польши репрессированного при Сталине Владислава Гомулку. Позже власть перейдёт к генералу Войцеху Ярузельскому, который будет бороться с набиравшим политический вес движением «Солидарность», представлявшим рабочих и независимые профсоюзы. Лидер движения – Лех Валенса –стал лидером протеста (см. Рис. 3). На протяжении 1980-х гг. «Солидарность» набирало всё большую популярность, несмотря на преследования властей. В 1989 году, с распадом социалистической системы, в Польше к власти пришла «Солидарность». В 1990 – 2000-х гг. Польша встала на путь евроинтеграции, вступила в НАТО.

В 1956 году вспыхнуло восстание в Будапеште. Поводом послужили десталинизация и требование рабочих и интеллигенции честных и открытых выборов, нежелание находиться в зависимости от Москвы. Восстание в скором времени вылилось в преследование и аресты сотрудников венгерской госбезопасности; часть армии перешла на сторону народа. По решению Москвы, в Будапешт были введены войска ОВД. Руководство Венгерской партии трудящихся, возглавляемое сталинистомМатиашем Ракоши, вынуждено было поставить на пост премьер-министра Имре Надя. Вскоре Надь заявил о выходе Венгрии из ОВД, что вызвало гнев Москвы. В Будапешт были опять введены танки, и восстание было жестоко подавлено. Новым лидером стал Янош Кадар, который репрессировал большую часть восставших (Надь был расстрелян), но стал проводить экономические реформы, способствовавшие тому, что Венгрия превратилась в одну из самых процветающих стран соцлагеря. С крушением социалистической системы, Венгрия отказалась от прежних идеалов, к власти пришло прозападное руководство. В 1990-2000 гг. Венгрия вступила в Евросоюз (ЕС) и НАТО.

В 1968 году в Чехословакии было избрано новое коммунистическое правительство во главе с Александром Дубчеком, который хотел провести экономические, социальные и политические преобразования. Видя послабление во внутренней жизни, вся Чехословакия была охвачена митингами. Видя то, что социалистическое государство стало тяготеть к миру капитала, лидер СССР Л.И. Брежнев приказал ввести в Чехословакию войска ОВД. Не изменяемое ни при каких обстоятельствах соотношение сил между миром капитала и социализма после 1945 года получило название »Доктрина Брежнева». В августе 1968 года войска были введены, всё руководство компартии Чехословакии было арестовано, танки открыли огонь по людям на улицах Праги (см. Рис. 4). Вскоре Дубчек будет заменён просоветским Густавом Гусаком, который будет придерживаться официальной линии Москвы. В 1990-2000 гг. Чехословакия распадётся на Чехию и Словакию («Бархатная революция» 1990 года), которые вступят в ЕС и НАТО.

Болгария и Румыния на протяжении всего периода существования соцлагеря будут оставаться верными Москве в своих политических и экономических преобразованиях. С распадом общей системы, в этих странах к власти придут прозападные силы, которые будут настроены на евроинтеграцию.

Таким образом, страны «народной демократии», или страны «реального социализма» на протяжении последних 60 лет пережили трансформацию от социалистической системы к капиталистической системе во главе с США, оказавшись во многом зависимыми от влияния нового лидера.

Источник

Страны социалистического лагеря

Что означает выражение «Страны социалистического лагеря»? Когда и как он появился? Какие страны его представляли? Каковы его внутренние противоречия, и что привело к концу этого содружества?

Термин «социалистический лагерь» стали употреблять после окончания Второй Мировой войны. Нередко его заменяли выражением «страны социалистического содружества». Помимо этого применялось название «мировая социалистическая система». Имелись ввиду все государства, в которых у власти стояли либо социалистические, либо коммунистические правительства. С начала 70-х, наряду с этими выражениями, использовали термины «страны народной демократии» и «братские социалистические страны».

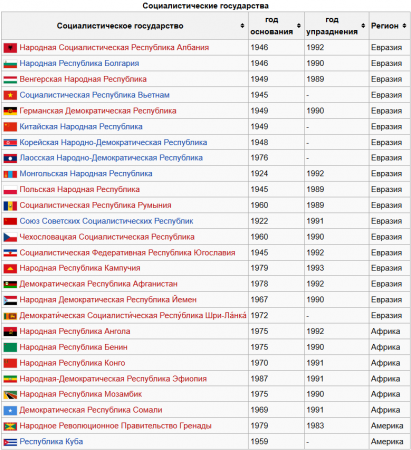

Страны «соцлагеря» и претенденты

Самым сильным и большим из них по площади своей территории, был Союз Советских Социалистических Республик (СССР), образованный в 1922 году. В конечном итоге в его состав входили 15 союзных республик. Наибольшую территории занимала Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, объединявшая в себе больше чем 80 областей, а также ряд Автономных Республик. Две из союзных республик (Белорусская и Украинская ССР), даже были полноправными членами Организации Объединенных Наций.

Помимо Советского Союза в «социалистический лагерь», вошло несколько стран восточной Европы. Они находились на территории освобождённой от гитлеровской Германии советскими войсками. К ним относились Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия и Албания, а также восточная часть самой Германии, которая стала называться Германской Демократической Республикой.

Подобный путь развития избрали и 8 азиатских стран. Первой из них является Монголия — по сути ровесник Советского Союза, так как она начала строить социализм ещё в 1921 году. Следующими в этот перечень вошли Китай и Северная Корея (1949 год). В 1954 году список восточных соцстран пополнил Вьетнам. В 70-е годы к ним присоединились ещё несколько государств: Афганистан и Лаос (1973 год), Камбоджа (1975 год). После победы исламской революции в 1979 году, к данной категории можно было отнести и Иран.

В Западном полушарии единственной страной социалистического лагеря была Куба. Этот остров расположен в непосредственной близости от Соединённых Штатов Америки — в то время главного соперника Советского Союза.

В послевоенные годы многие бывшие колонии обретали независимость. Немалая часть из них в «Стране Советов» видела своих друзей , защитников и помощн и ков в своем становлении. Интенсивность процесса возникновения новых государств, требовала того , чтобы дать им как ое -нибудь определение. Конечно, эти новообразования ещё не соответствовали назва нию «социалистические страны», а с капиталистическими странами СССР не мог бы сотрудничать в необходимом объеме.

Нужно было обойти и употребление термина «просоветские страны» . Оно мог ло вызвать международную критику , и усилило бы обвинения со стороны З апада , в установлении Советским Союзом своих марионеточных режимов . Б ыло принято решение именовать такие новоявленны е государства «странами социалистической ориентации». Они рассматривались «Страной Советов» как потенциальные союзники, и часть из них действительно таковыми становились. С ними СССР сотрудничал в политической, экономической, военной, научной, образовательной, культурной и других сферах.

Так возник ряд государств под общим названием «страны социалистической ориентации». Как правило, брались во внимание вовсе не экономические факторы, а сугубо политические. Чёткие критерии для формулировки отсутствовали. Поскольку в этих странах происходили смены правящей верхушки, и всё зависело от того какой внешнеполитический курс выберет новое руководство. Выбор курса на сближение и сотрудничество с Западом, или с Китаем, а не с Советским Союзом, автоматически исключал данную страну из этой категории. Но если такая страна снова курс своей внешней политики переориентировала в сторону возобновления связей с СССР, к ней снова могло примениться название «страна социалистической ориентации». Влияли и перемены в самом Советском Союзе. Например, критерии для определения данной категории в период начала «Перестройки»(середина 1980-х), сильно отличались от тех что были в 60-х, и даже в 70-х годах. В частности, во второй половине 80-х не только более либерально стали относиться к иностранным инвестициям, но и подчеркивалась их важность для развития экономики соцстран.

Появление термина «страны социалистической ориентации», давало возможность Советскому Союзу официально закрепить статус стран-партнеров. Такое определение давалось государствам, которые либо уже наладили, либо имели намерения наладить тесные связи с СССР. Это предполагало, что указанные страны стают на путь построения социализма. По умолчанию за эталон принимался так называемый «развитой социализм», что исторически сформировался в Советском Союзе .

Попытка укрепления

До 1955 года, между социалистическими странами официально существовало только сотрудничество в сфере экономики. Но с подписанием в мае того года договора в Варшаве, эта связь приобрела и военно-политическую окраску. Этот документ представлял собой договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. В частности, он предусматривал создание объединенных вооруженных сил. Военные и политики стран-участниц «Договора», должны были совместно выработать единую оборонную доктрину.

Образование этого военного блока, делало законным присутствие войск Советского Союза в странах Восточной Европы. Данное обстоятельство неоднократно использовалось «Страной Советов» для вмешательства во внутренние дела этих стран, и навязывания своей модели развития. В случае недовольства и противления, легко могла быть задействована военная сила. Например, всего через полтора года после подписания Варшавского договора, с использованием частей советской армии, было подавлено восстание в Венгрии в октябре 1956 года.

Раскол в лагере социализма и его конец

Серьезные разногласия между руководством Албании и СССР привели к тому что это небольшое государство на Балканах, стало первой страной покинувшей Организацию Варшавского Договора. Хотя официальной причиной выхода из ОВД, называют несогласие с вводом советских войск в Чехословакию, причин существует несколько, и всё началось гораздо раньше пражских событий.

Фактом является то, что правление советского лидера Никиты Хрущева известно своим развенчанием культа личности Сталина. В то время главой правящей в Албании партии труда являлся Энвер Ходжа, бывший студент Московского ВУЗа, а именно, института марксизма-ленинизма. Он был восхищён личностью Иосифа Сталина и методами его правления. Во время сталинского режима Ходжа вёл у себя в стране ту же репрессивную политику, что и его кумир на территории СССР. Критика культа личности оскорбляла чувства албанского приверженца сталинизма, и тот неоднократно выступал с резкими выпадами в сторону нового советского руководства. Кроме того, албанский лидер был против создания на территории его маленькой страны советской военной базы. В 1961 году руководство СССР разорвало дипломатические отношения с Албанией, и её активные действия в ОВД фактически были остановлены.

Не складывались отношения и с Югославией. Её президент Иосип Броз Тито, оставался приверженцем социалистического строя лишь на словах. На деле он вёл свою собственную игру. Независимая политика Тито, привела к возникновению Движения неприсоединения в 1961 году.

Развенчание культа личности Сталина, пожалуй стало главной причиной обострения и китайско-советских отношений. Руководителю Китая и главе компартии Мао Цзедуну не понравились и высказывания Н.С. Хрущёва о «мирном сосуществовании с капстранами». Возникший дипломатический конфликт привёл к расколу международного коммунистического движения. К этому добавились территориальные претензии Китая к СССР. Пограничный конфликт на острове Даманском в 1969 году, стал пиком этого противостояния. Отношения между этими державами, постепенно начали улучшаться только в конце 70-х, начале 80-х годов. Окончательное восстановление этих отношений произошло лишь при советском президенте М.С.Горбачёве, всего за несколько лет до распада Союза ССР.

Снижение уровня жизни и отсутствие свобод нередко вызывало массовые волнения в разных странах соцлагеря, особенно ближе к концу 80-х годов. Накопившиеся экономические и социальные проблемы, пожалуй стали главными причинами распада социалистического лагеря. Объединение Германии и «бархатная революция» в Чехословакии, ускорили этот процесс. Огромную роль сыграло происходящее и в самом основателе этого блока стан — Советском Союзе. Его республики одна за другой становились независимыми, и после референдума в декабре 1991 года, Союз ССР прекратил свое существование. В июле того же года, на встрече в Праге было объявлено о роспуске Организации Варшавского Договора, и это стало последней чертой в существовании «социалистического лагеря». С тех пор данный термин используют только при описании исторических событий.

Источник