- Азиатское экономическое чудо: сколько зарабатывают, на что тратят деньги и на чем экономят жители Сингапура

- Сколько зарабатывают жители Сингапура

- Обязательные страховые выплаты

- Расходы на питание

- Покупка и аренда жилья

- Оплата коммунальных услуг

- Расходы на автомобиль и общественный транспорт

- Оплата медицинских услуг

- Экономическое чудо в юго-восточной Азии

- Юго-Восточной Азией обычно называют обширный район, занимающий пслуостров Индокитай, острова Малайского и Филиппинского архипелагов.

Азиатское экономическое чудо: сколько зарабатывают, на что тратят деньги и на чем экономят жители Сингапура

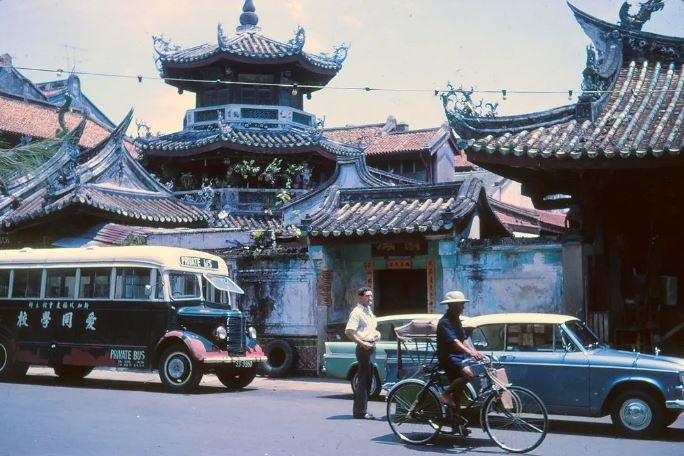

Сингапур — небольшое государство, расположенное на островах в Юго-Восточной Азии. Большая часть населения этой страны — этнические китайцы, переселенцы с материка. В XIX – первой половине XX века данная территория была колонией Британской империи. Независимость Республика Сингапур получила только в 1965 году.

На момент обретения независимости Сингапур был обычным портовым городом с бедным населением. Большая часть граждан страны ютилась в трущобах. С 1965 по 1990 год руководство республики во главе с премьер-министром Ли Куан Ю провело модернизацию страны. Ее целью было превращение государства в финансовый и торговый центр Азии, а также создание новых высокотехнологичных производств при участии западных инвесторов. Для привлечения иностранного капитала руководство государства разработало либеральную налоговую политику. Налоговая система этой страны до сих пор входит в топ-5 наиболее благоприятных для успешного развития экономики.

Как изменилась жизнь Сингапура за последние 50 лет? В настоящее время по валовому продукту на душу населения страна занимает одно из первых в мире. Государство активно экспортирует за рубеж электронику, электротехнику, товары народного потребления, изделия из каучука, продукты нефтепеработки.

Как это сказалось на жизни рядовых сингапурцев?

Сколько зарабатывают жители Сингапура

Средняя заработная плата сингапурца в пересчете на российскую валюту составляет 250 тысяч рублей в месяц. Примерно столько получают врачи, дизайнеры, бухгалтеры, программисты, банковские служащие. Самый низкий доход в стране — у людей с недостаточной профессиональной квалификацией (например — продавцов и водителей). Они зарабатывают от 70 до 140 тысяч рублей. Наиболее высокооплачиваемые специалисты — юристы, агенты по недвижимости и государственные служащие. Их ежемесячный доход составляет от 450 до 780 тысяч рублей.

Обязательные страховые выплаты

Естественно, не все эти деньги сингапурцы получают на руки. Социальная поддержка населения в этой стране в задачи государства практически не входит. Ли Куан Ю полагал, что чрезмерная забота государства о гражданах отрицательно сказывается на их мотивации к труду. В то же время, по его личным наблюдениям, люди молодого возраста мало заботятся о том, как они будут жить в старости. Молодежь сконцентрирована, в основном, на сиюминутном потреблении материальных благ.

Поэтому в Сингапуре все граждане в принудительном порядке делают отчисления со своей заработной платы в социальный Центральный накопительный фонд. До наступления 55 лет каждый работник должен ежемесячно перечислять в этот фонд 20 % своей зарплаты. С 55 до 65 лет (то есть до момента выхода на пенсию) размер этих взносов постепенно снижается до 5 % от заработка.

На что идут средства накопительного фонда? Перечисления работника распределяются на три счета.

- Средства с обычного счета сингапурец может использовать для покупки жилья, на оплату образовательных займов и страховых услуги.

- На специальном счете накапливаются деньги для последующей выплаты пенсии по старости.

- На медицинском счете хранятся деньги на покупку обязательной медицинской страховки и оплату услуг учреждений здравоохранения.

Таким образом, жители Сингапура в случае наступления нетрудоспособности и старости обеспечивают себя сами. Накопления делаются в принудительном порядке.

Расходы на питание

Все продукты в Сингапуре импортные, поэтому достаточно дорогие. Пакет молока здесь стоит в пределах 120 рублей, десяток яиц — 160 рублей, булка хлеба — 100 рублей, чай Липтон (25 пакетов) — 130 рублей.

На питание средняя сингапурская семья тратит от 65 до 75 тысяч рублей в месяц. Интересно, что местные жители часто предпочитают обедать и ужинать не дома, а в заведениях общественного питания. Обед в фудкорте или недорогом ресторане стоит примерно столько же, сколько обойдется его приготовление в домашних условиях. Однако при этом значительно экономится время.

Покупка и аренда жилья

80 % сингапурцев живет в так называемых социальных домах. Они представляют собой высотные многоэтажки с квартирами типовой планировки. Социальное жилье в свое время заменило людям местные трущобы. При застройке города социальными домами архитекторы планируют не отдельно взятое строение, а целый квартал. Все важные для жизни человека объекты — магазины, школы, спортивные площадки — находятся в шаговой доступности. Социальные дома возводит государственная строительная компания.

О том, что существуют однокомнатные квартиры, сингапурцы даже не подозревают. Двухкомнатных квартир строится мало. Жилье средней сингапурской семьи состоит из 3-4 комнат. В среднем на одного человека приходится 33-35 квадратных метра жилой площади. Цены на 4-х комнатную квартиру площадью 90 квадратных метров колеблются от 9,5 до 12,5 миллионов рублей (в зависимости от ее места расположения).

Около 90 % социального жилья выкуплены жителями в собственность. На приобретение недвижимости, а также выплаты по ипотеке можно использовать деньги со своего счета в Центральном накопительном фонде. Определенным категориям граждан государство выделяет жилищные субсидии и содействует понижению ставки по ипотеке.

Люди, которые не выкупили жилье в собственность, арендуют его у государства. Аренда квартиры в социальном доме стоит около 35 000 рублей в месяц.

Сингапурцы с более высоким уровнем достатка проживают в многоэтажных домах с повышенным уровнем комфорта — кондоминимумах. Квартиры в этих домах имеют оригинальную индивидуальную планировку. Территория вокруг домов закрыта и охраняется. Стоят квартиры в кондоминимумах от 30 до 60 миллионов рублей. Аренда подобного жилья обходится от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.

Но самый дорогостоящий вид жилья в Сингапуре — это частный коттедж или вилла на земле.

Оплата коммунальных услуг

Отопление и горячая вода в сингапурских домах не предусмотрены, так среднегодовая температура воздуха в этом регионе составляет +28 градусов. При необходимости воду местные жители подогревают с помощью электрических нагревателей.

Плата за холодную воду, электричество, газ и прочие коммунальные услуги составляет от 7 до 15 тысяч рублей в месяц. Тарифы для жителей социальных домов и кондоминимумов одинаковы.

Расходы на автомобиль и общественный транспорт

Сингапур — город-государство с очень маленькой территорией и большой плотностью населения. Правительство жестко ограничивает количество частного автотранспорта. Поэтому автомобиль для жителей Сингапура — это не средство передвижения, а предмет роскоши. Его могут позволить себе только самые состоятельные граждане.

Прежде чем приобрести личный автомобиль, его будущий собственник должен сначала победить в тендере и получить специальный сертификат.

Собственного автопрома в Сингапуре нет. Ввоз авто из-за рубежа облагается пошлиной в размере около 40 % от его стоимости. Если автомобиль регистрируется в стране впервые, то за получение номерных знаков нужно будет заплатить еще 140 % от стоимости машины.

Таким образом, если для россиянина какой-либо автомобиль будет стоить 1 миллион рублей, то сингапурец за точно такую же модель заплатит около 2,8 миллионов рублей.

К этому нужно прибавить платный проезд по многим дорогам, платные наземные и подземные парковки, а также ежегодный автомобильный налог (около 180 тысяч рублей в год).

Зато Сингапур может похвастаться одной из самых хорошо оснащенных и комфортабельных систем общественного транспорта. Одна поездка на автобусе жителю страны обходится от 40 до 70 рублей. Средняя цена за проезд в такси составляет от 600 до 900 рублей.

Оплата медицинских услуг

Уровень здравоохранения в Сингапуре признан одним из самых высоких в мире. По этому показателю государство опережает Германию, США, Израиль. 80 % поликлиник и 20 % больниц в стране находятся в частных руках.

Медицинские услуги в Сингапуре стоят дорого. Средства с личного счета в накопительном фонде человек может использовать только на оплату лечения в стационаре или дорогостоящих процедур (операции, химиотерапия). В государственных клиниках пациент оплачивает 20% стоимости услуг (остальную часть субсидирует государство).

Деньгами с личного накопительного счета можно оплатить также лечение в частном стационаре (максимальная сумма ограничивается). Однако на оплату обычного визита к терапевту или узкому специалисту деньги с социального накопительного счета использовать нельзя. Посещение терапевта сингапурец должен будет оплатить со своей зарплаты.

Поэтому многие жители Сингапура приобретают дополнительные добровольные медицинские страховки. Дополнительный страховой полис стоит от 50 до 90 тысяч рублей в год (то есть от 4 до 7,5 тысяч рублей в месяц). При наличии такой страховки один визит к частному терапевту обойдется пациенту примерно в 350 рублей. При отсутствии страховки стоимость одного визита к врачу может дойти до 10 тысяч рублей. Подобная система оплаты призвана уменьшить количество обращений в поликлиники по незначительным поводам.

В целом уровень доходов и качество жизни среднего сингапурца следует признать очень высоким. Удивительно, но жители этой страны достигли подобных успехов в течение жизни одного-двух поколений.

Сегодня в эту азиатскую (в прошлом отсталую) страну стремятся приехать на заработки граждане многих государств. Но принять здесь готовы только специалистов с очень высоким уровнем квалификации в своей области.

Источник

Экономическое чудо в юго-восточной Азии

Юго-Восточной Азией обычно называют обширный район, занимающий пслуостров Индокитай, острова Малайского и Филиппинского архипелагов.

Экономическому чуду в юго-восточной Азии способствовало то, что Европейских предпринимателей влекли сюда природные богатства: пряности каучук, древесина ценных пород, а также олово и нефть. Колонизаторы использовали страны Юго-Восточной Азии как источники сырья и дешёвой рабочей силы. Постепенно там сформировались местная буржуазия и европейски образованная интеллигенция, которые начали бороться за независимость.

После окончания Второй мировой войны самостоятельными государствами стали Индонезия, Бирма, Филиппины, а позже и Малайская Федерация (с 1963 г. Федерация Малайзия).

Вьетнам, Лаос и Камбоджа вели долгую вооружённую борьбу против французского владычества. Со временем в этих государствах установились коммунистические режимы, и они развивались иначе, чем другие страны региона. В изоляции оказалась Бирма, где долгие годы не прекращались политические и национальные конфликты.

С 60-х гг. название «Юго-Восточная Азия» использовалось в основном применительно к государствам, которые тесно сотрудничали с Западом, развивая рыночную экономику. Именно там позже возникло явление, именуемое «азиатским экономическим чудом».

«Экономическое чудо» началось с быстрого возрождения и расцвета четырёх небольших и бедных стран с почти полным отсутствием природных ресурсов и спорным полит ическим статусом. Корея была разделена на две части — Северную, где возникло государство Корейская Народно-Демократическая Республика, и Южную, где образовалась Республика Корея, — не признававшие друг друга.

На Тайвань после граасданской войны в Китае бежало правительство Чан Кайши, после чего этот остров тоже фактически превратился в отдельное государство. Долгое время Сингапур и Гонконг были крошечными, но густонаселёнными колониями Великобритании. Ещё в начале 50-х гг. все эти территории были бедны, здесь существовала постоянная угроза голода.

Десять лет спустя они превратились в передовые, быстро развивающиеся страны, которые журналисты прозвали «маленькими драконами» («большим драконом» тогда именовали Японию).

Причину таких перемен часто видят в политической опеке со стороны Соединённых Штатов и других западных стран. В условиях «холодной войны» правительства всех перечисленных стран выступали за демократию, рыночную экономику и против коммунизма. США рассматривали их как опорные пункты в своей борьбе с коммунистическими странами Азии — прежде всего с Китаем, Вьетнамом и Северной Кореей. Западные специалисты консультировали их в проведении реформ, создавали современные промышленность и сельское хозяйство, внедряли передовые научные достижения.

Южной Корее пришлось одновременно и легче, и труднее, чем другим «маленьким драконам». Легче потому, что она занимала большую территорию, имела много плодородных земель и могла обеспечить себя продуктами питания. Труднее — поскольку страна была полностью разорена войной и лишилась почти всей промышленности.

Правительству президента Ли Сын Мана не удалось добиться экономического подъёма. Провозгласив лозунг «Прокормим себя сами», оно тратило деньги на повышение продуктивности сельского хозяйства и строительство крупных заводов.

Пришедший к власти в 1961 г. диктатор Пак Чжон Хи направил основные средства на производство продукции для экспорта. Сначала это были ткани, одежда и товары широкого потребления (от кухонной утвари до игрушек), из-за дешевизны пользовавшиеся большим спросом в азиатских и африканских странах.

Позже разбогатевшие южнокорейские предприниматели перешли к более сложному производству, прежде всего техники (автомобили, телевизоры, холодильники и т.д.).

Главную роль в экономике страны стали играть «чхэболь» — крупные финансово-промышленные корпорации, работающие одновременно во многих отраслях производства. Четыре из них: «Самсунг», «Голдстар», «Дэу» и «Хёндэ» — в 70-х гг. вошли в число ста крупнейших мировых компаний.

Экономические реформы в Южной Корее осуществлялись в условиях политической диктатуры. Режим Пак Чжон Хи подавлял оппозицию, запрещал забастовки и деятельность профсоюзов. Уровень жизни южнокорейцев постепенно повышался, однако многие из них выражали недовольство ограничением демократии.

В ноябре 1979 г. Пак погиб в результате покушения, и новым диктатором стал генерал Чон Ду Хван. Только в 1993 г. диктатура уступила место демократическому правлению. Пост президента с тех пор занимали видные противники диктаторского режима — Ким Ём Сам, а затем Ким Тэ Чжун. Однако они не стали менять основную линию экономической политики, оказавшуюся такой успешной.

Тайвань прошёл похожий путь развития. Президент Чан Кайши под контролем американцев провёл аграрную реформу, передав землю в руки крестьян. Была создана современная промышленность, производящая товары главным образом на экспорт, сначала, как и в Южной Корее, — ткани, стальной прокат, нефтепродукты, потом — бытовую технику, электронику, компьютеры.

Сегодня Тайвань является крупнейшим в мире импортёром компьютерных микросхем. Чтобы заставить иностранные компании вкладывать деньги в свою экономику, здесь создавались «свободные экономические зоны», где производство не облагалось налогами.

На Тайване также сурово подавлялась оппозиция, запрещались забастовки. Долгое время единственной разрешённой была Национальная партия — Гоминьдан, которой руководил сам Чан Кайши. После смерти генералиссимуса в 1975 г. пост президента занял его сын Цзян Цзинго. Только в середине 80-х гг. власти разрешили деятельность оппозиционных партий.

В 2000 г. президентом был избран лидер оппозиции Чэнь Шуйбянь. В противовес гоминьдановцам, считавшим Тайвань частью Китая, Чэнь выступает за независимость острова.

В отличие от Южной Кореи и Тайваня с их диктаторскими режимами ещё один «маленький дракон» — Гонконг — развивался в условиях либерального английского правления. Колония располагалась на острове Сянган и полуострове Цзюлун, в устье Жемчужной реки.

С давних пор через Гонконг велась торговля Китая с западными странами, здесь действовали местные и иностранные компании, банки, акционерные общества. Большинство населения привыкло жить в условиях рыночной экономики. Это облегчало экономическое развитие Гонконга. Затрудняло же полное отсутствие природных богатств, продовольствия и даже питьевой воды. Кроме того, в 50-х гт. сюда прибыло почти 5 млн беженцев из революционного Китая.

И тем не менее постепенно Гонконг стал мировым центром торговли, финансово-кредитных операций, транспортных перевозок (его морской порт до сих пор является крупнейшим в мире).

Именно эти сферы деятельности приносят сейчас стране 70 % дохода. С 50-х гг. в Гонконге активно развивалась и промышленность — вначале текстильная, затем электронная, а также производство часов, игрушек, галантерейных товаров. Значительную прибыль Гонконг получает от туризма.

Китай давно стремился контролировать богатый Гонконг. В 1984 г. было подписано соглашение между правительствами Китая и Англии, по которому с 1 июля 1997 г. колония (уже Сянган) перешла под управление Китая. Правда, китайские власти пообещали не посягать на царящую здесь экономическую свободу.

В Сингапуре хозяйственные реформы были начаты Партией народного действия во главе с премьер-министром Ли Куан Ю, находившимся у власти с 1959 по 1990 г. Как и в Гонконге, в Сингапуре нет природных богатств и плодородной земли. Премьер Ли вспоминал:

Сначала власти пытались сделать это с помощью создания крупных государственных предприятий, но потом предоставили полную свободу частному капиталу. Иностранные фирмы полностью освободили от налогов на 15 лет с условием, что они будут вкладывать деньги в сингапурскую экономику.

Постепенно Сингапур достиг высокого уровня развития и накопил значительный запас золота и валюты. Это государство занимает одно из первых мест в мире по судостроению, переработке нефти, производству буровых установок, а его столица, город Сингапур, является крупнейшим торговым, финансовым и туристическим центром Юго-Восточной Азии.

Правительство выделяет большие средств ва на развитие передовых технологий — компьютерной, лазерной идр. К концу XX в. доход на душу населения в Сингапуре достиг 25 тыс. долларов в год и остаётся одним из самых высоких в мире.

В 70-х гг. «экономическое чудо» коснулось и других стран Юго-Восточной Азии — в первую очередь тех, где уже сложилась рыночная экономика. Это были крупные государства с богатыми природными ресурсами и предельно бедным населением. Монархический Таиланд начал строить современную экономику после 1957 г., когда к власти пришёл военный режим.

В годы Вьетнамской войны Таиланд являлся базой американских войск и получил от США большую финансовую помощь. Американские капиталовложения помогли и экономике Филиппин, однако их развитию мешала политическая нестабильность. Испытавшая экономический упадок Индонезия с трудом восстанавливалась с приходом к власти военных (1965 г.).

Позже на путь экономических реформ стала Малайзия, которая до этого жила за счёт экспорта олова, нефти и ценных пород древесины. Что касается маленького султаната Бруней, освободившегося в 1984 г. от английского владычества, то он до сих пор процветает благодаря громадным запасам нефти.

Почти во всех этих странах существовали диктаторские режимы, полыхали национальные и политические конфликты. Так, в Малайзии не раз происходили кровавые столкновения между крупнейшими национальными общинами — китайской, малайской и индийской.

В Индонезии в 1965 г. после попытки коммунистического переворота власть захватили военные. Они устроили резню коммунистов и членов их семей, во время которой погибло более 600 тыс. человек, а десятки тысяч на долгие годы попали в концентрационные лагеря.

В Таиланде одни военные диктаторы сменяли других, неизменно подавляя оппозицию. Армия сохраняла особую роль в государстве до 1995 г., когда были приняты поправки к конституции, гарантирующие гражданам Таиланда демократические права и свободные выборы. На Филиппинах в 1965 г. была установлена диктатура президента Фердинанда Маркоса, который правил до 1986 г.

Как и у «маленьких драконов», промышленный рост в этих новых странах был достигнут благодаря иностранному капиталу, прежде всего американскому и японскому. Зарубежные монополии охотно создавали здесь свои предприятия по причине налоговых льгот, дешёвого сырья и рабочей силы.

Сегодня значительная часть техники известных японских фирм производится в Малайзии и Таиланде. Сохраняет значение добыча полезных ископаемых: нефти и газа — в Индонезии, нефти и олова — в Малайзии, меди, хрома и золота — на Филиппинах, вольфрама — в Таиланде.

Большая часть населения этих стран занимается сельским хозяйством. Везде, особенно в Таиланде и Индонезии, активно развивается туризм.

Источник