СНГ: кто быстрее всех преодолеет кризис

Пандемия смертельно опасного коронавируса COVID-19, начавшаяся в Китае еще в конце прошлого года, в первом полугодии 2020 года шагает по планете семимильными шагами, не щадя ни развитые страны, ни развивающиеся. По наблюдениям ИАЦ «Альпари», Россия и другие страны постсоветского пространства не стали исключением. По состоянию на 18 июня 2020 года Россия входила в пятерку стран с самым большим числом заразившихся коронавирусом. Да и на постсоветском пространстве ряд стран, значительно меньших, чем Россия, по количеству населения, достаточно серьёзно пострадали от пандемии, исходя из показателей числа заразившихся вирусом на каждые 100 тысяч человек и показателей смертности от коронавируса на те же 100 тысяч.

Число заразившихся и смертность от COVID-19 на постсоветском пространстве на 18.06.2020 г.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

По числу заразившихся коронавирусом на постсоветском пространстве лидируют Армения, Беларусь, Россия и Молдова, далее в этом печальном рейтинге находятся, хотя с большим отрывом от предыдущих четырех стран, Украина и Азербайджан. Самые высокие показатели смертности от COVID-19 – у Молдовы и Армении, смертность на 100 тысяч человек в этих странах измеряется двузначными цифрами, но вслед за ними третье место, хотя и с очень большим отрывом, занимает Россия, а четвертое – Беларусь. Данные цифры, как видим, не прямо пропорционально зависят от количества населения, а скорее, от своевременного принятия мер по борьбе с коронавирусом и общего состояния системы здравоохранения в каждой из стран.

Мир срочно пытается создать вакцину против COVID-19 и такими же ускоренными темпами найти выход из тяжелейшего кризиса, равного которому по масштабам в XXI веке еще не было. Наиболее эффективные решения принимаются правительствами и центральными банками отдельных стран. Более 200 центральных банков мира в текущем году переходят к снижению процентных ставок и покупке активов на открытом рынке для поддержки реального сектора экономики. На постсоветском пространстве смягчение денежно-кредитной политики осуществляют центральные банки Украины, России, Таджикистана и Узбекистана.

«В России была принята широкомасштабная программа поддержки пострадавшего от коронавируса бизнеса и населения. Похожие программы внедрены и в ряде других постсоветских стран – Грузии, Азербайджане, Кыргызстане, Казахстане, Армении, Узбекистане», — отмечает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари», кандидат экономических наук Наталья Мильчакова.

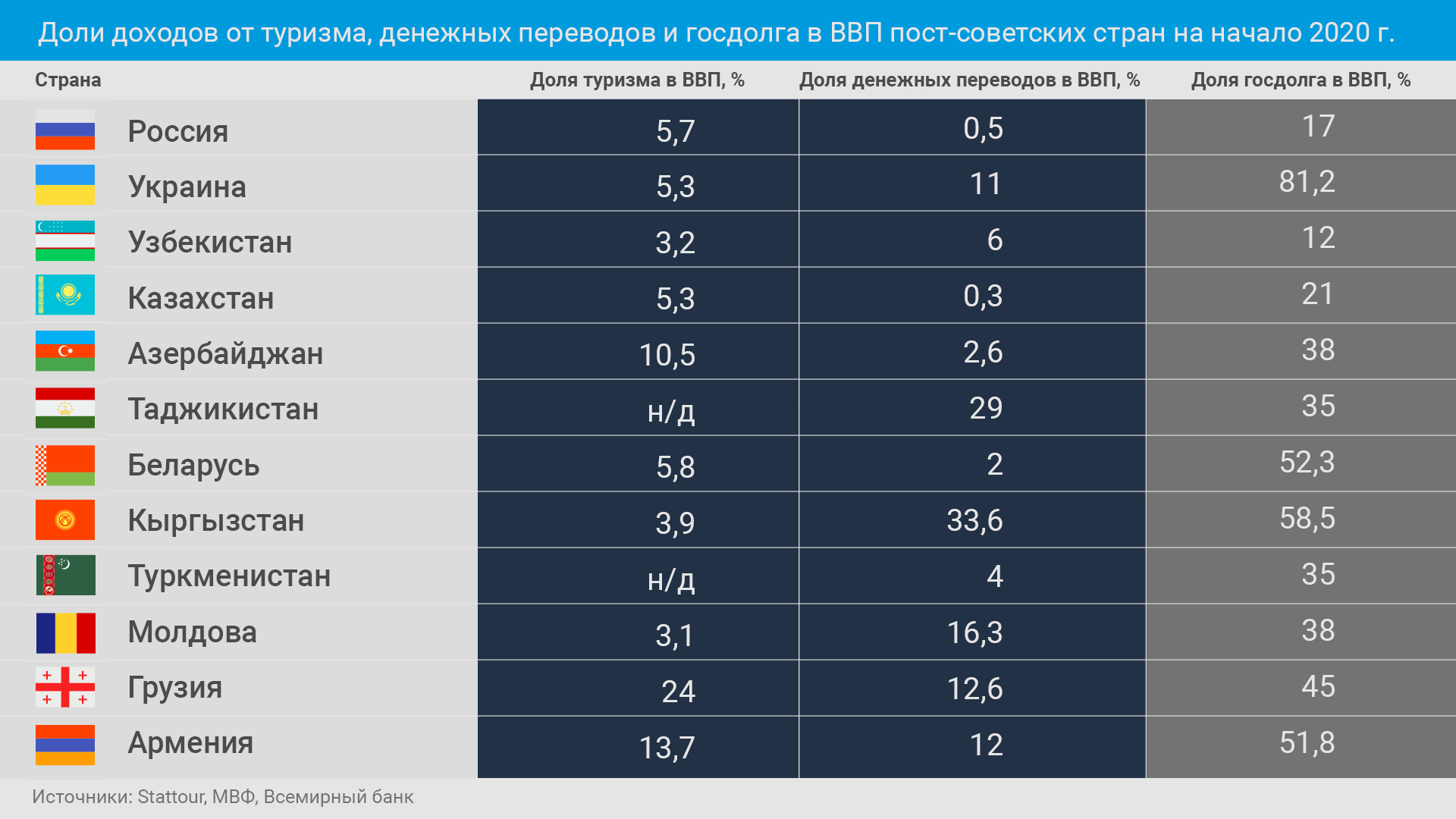

Однако, по оценке Всемирного банка, в наибольшей степени последствия пандемии коронавируса скажутся на тех странах, экономика которых в значительной мере зависит от туристической отрасли, прежде всего тех, у кого доходы от туризма составляют не менее 10% ВВП. А также – на странах, в наибольшей степени зависящих от экспорта, притока иностранного капитала и денежных переводов трудовых мигрантов из-за рубежа. К группе риска можно также отнести и зависимость государства от внешнего финансирования.

Доли доходов от туризма, денежных переводов и госдолга в ВВП постсоветских стран на начало 2020 года

«Доля доходов от туризма в ВВП постсоветских стран в целом не очень велика, однако наиболее зависимой страной от туристического сектора является Грузия, далее с большим отрывом идут Армения и Азербайджан, а у остальных стран СНГ доля доходов от туристической отрасли в ВВП не превышает 3-6%. Но намного большее количество стран зависит от денежных переводов трудовых мигрантов, и «лидерами» постсоветского пространства по этим показателям являются Кыргызстан и Таджикистан, а также, хотя в несколько меньшей степени, Молдова, Грузия и Украина», — добавляет Наталья Мильчакова.

По доле госдолга в ВВП абсолютным лидером является Украина, у которой долг государства составляет почти 82% ВВП, за ней идут Кыргызстан, Беларусь, Армения и Грузия. От экспорта сырья, прежде всего, углеводородов, в наибольшей степени зависят Россия, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, а также Украина, экспортирующая сельскохозяйственную продукцию. Кризисы и обвалы цен на сырьевых рынках приведут к спаду производства в добывающей промышленности, предсказывает эксперт «Альпари». Также важно заметить, что Россия, Азербайджан и Казахстан участвуют в соглашении добывающих нефть стран ОПЕК++ по сокращению добычи нефти, которое в текущем году стало исторически рекордным, что негативно скажется на динамике ВВП этих стран.

По итогам 2020 года все страны постсоветского пространства ждет спад ВВП, так как практически все из них пострадали от коронавируса и каждая из них имеет свои страновые риски, которые делают их экономику уязвимой от негативных последствий пандемии. В то же время на 2021 год Всемирный банк прогнозирует рост экономики стран восточной Европы и Средней Азии в среднем на 3,6%. При восстановлении цен на нефть на уровне выше $50 за баррель в 2021 году лидерами по темпам роста могут стать страны-экспортеры углеводородов, прежде всего, Россия, Казахстан (который не так сильно, как другие страны ЕАЭС и постсоветского пространства, пострадал от пандемии), а также Азербайджан и Туркменистан.

Ранее проведённые экономические реформы и смягчение денежно-кредитной политики могут помочь Узбекистану достаточно быстро преодолеть последствия кризиса. А восстановление туристической отрасли в следующем году может стать драйвером роста экономики Грузии и смягчить тяжёлые последствия пандемии коронавируса для Армении. Наибольшие трудности могут ожидать экономику Молдовы, которая сильнее всего страдает от кризиса, а также экономику Украины в случае, если она не смогут обслуживать огромный госдолг.

«Кроме того, население практически всех постсоветских стран в 2020 году ждет краткосрочный скачок вверх безработицы и падение реальных доходов, которые начнут восстанавливаться только к концу 2021-2022 годов, поэтому можно ожидать, что правительства ряда стран будут продолжать меры по стимулированию экономики и поддержке населения еще в течение как минимум двух лет, — прогнозирует Наталья Мильчакова. — В условиях пандемии не будет ни победителей, ни проигравших: пострадают все, а сроки и скорость выхода из кризиса будет зависеть от оперативности политики правительств и центральных банков».

Источник

Экономическое развитие стран СНГ

Экономическое развитие стран СНГ с 1991 по 2021 год имело несколько стадий: от момента становления и формирования до трансформации и кризисных явлений. За столь длительный период существования страны Содружества Независимых Государств прошли путь унификации и интеграции национальных экономик.

Уровень развития государств СНГ неодинаков.

В результате этого были созданы Таможенный союз (ТС), Евразийское экономическое сообщество, Единое экономическое пространство. Благодаря этому экономика стран СНГ стала меняться, были упрощены таможенные правила ввоза и вывоза товаров, усилилось экономическое сотрудничество стран СНГ.

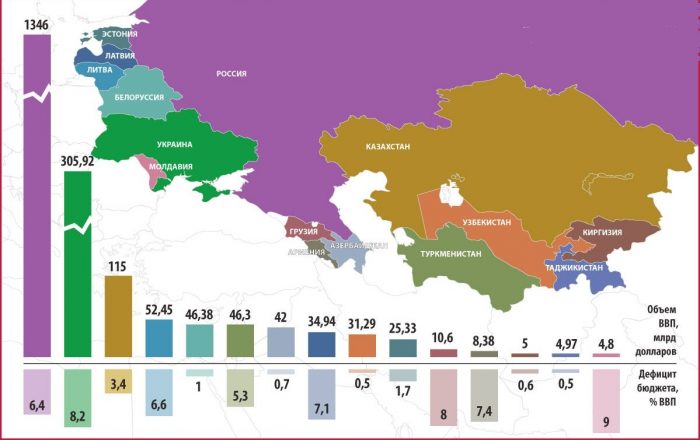

Уровень развития государств неодинаков. Рейтинг стран организации возглавляет РФ, за ней следует Казахстан, на третьей позиции находится Беларусь.

По количеству денежных потоков и развитости производства к лидерам постоянно приближается Азербайджан, в котором находится множество заводов, предприятий промышленности добывающего характера — газовой и нефтяной.

Россия является важным звеном в становлении и развитии внешнеэкономических связей, интеграции СНГ в мировое сообщество. Государства во многом зависимы от экономической ситуации в РФ, от рыночных взаимоотношений в Содружестве, от денег российских инвесторов.

Главные тенденции экономического развития

- Реформирование экономики. Проходит в разных странах неодинаково и отличается неоднородностью.

- Взаимозависимость и дополняемость.

- Мероприятия, направленные на создание общего комплекса сельского хозяйства и народного хозяйства. Экономические показатели стран в этом направлении говорят о том, что без объединения выпускать сельскохозяйственную продукцию невыгодно. В частности, в России упал объем производства с/х продукции и сейчас составляет 67 %. В других государствах показатели еще ниже: в Казахстане — 48 %, в Беларуси — 16 %, в Азербайджане — 15 %.

- Наблюдается переориентация сырьевого и топливного экспорта на рынки других стран мира, в том числе Европы, Азии, Ближнего Востока, Кавказа. Отказ от дальнейшего активного взаимодействия в данной сфере вызван тем, что многие государства имеют большие долги перед РФ. В частности, некоторые страны не рассчитались за газ, поэтому для них стоимость газа в течение последних лет постоянно пересматривается.

- Производители, работающие на рынках Таможенного союза, сокращают промышленность, поскольку продукция в больших объемах не востребована.

- Национальные экономики большинства стран СНГ отличаются однотипностью, поэтому создаются одинаковые условия для того, чтобы продвигать товары и предлагать услуги в системе внешней торговли.

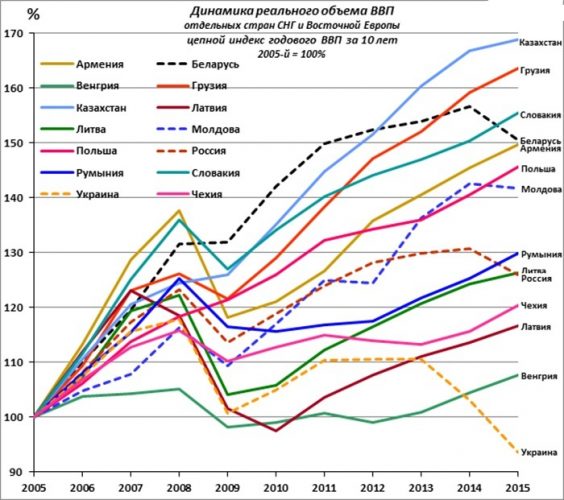

Динамика ВВП стран СНГ с 2005 по 2015 год

В связи с этим перед СНГ стоят следующие проблемы дальнейшего экономического развития:

- Входить в мировое пространство вместе или поодиночке.

- Нормализовать рост ВВП.

- Наполнить бюджеты стран Таможенного союза, прекратив инфляцию и ликвидировав кризисные явления.

- Возродить промышленность.

- Активизировать импорт и внешнеэкономические связи.

Страны Содружества уже начали постепенную интеграцию в качестве сырьевого придатка в экономику Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии, Африки. Поэтому сейчас государства СНГ работают над тем, чтобы усилить сотрудничество и сделать более продуктивными экономические отношения.

Самые высокие темпы интеграции, роста ВВП, наращивания объема промышленного производства демонстрируют Россия, Казахстан, Армения, Беларусь, Азербайджан. Приближается к этому списку стран Узбекистан. Остальные государства отличаются низкими показателями экономического развития, постоянными кризисами в промышленности и производстве.

Экспортируемые товары из СНГ на мировой рынок

| Товары | Страны |

| Нефть | Россия, Казахстан |

| Природный газ | Россия, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан |

| Уголь | Россия, Казахстан |

| Лес | Россия, Беларусь |

| Цветные и редкие металлы | Россия, Беларусь |

| Полезные ископаемые | Казахстан, Россия, Беларусь |

| Строительные материалы | Казахстан, Россия |

Объем ВВП в странах СНГ 2018-2019 год

Отдельными статьями экспорта являются энергоресурсы и дешевая рабочая сила, которые признаны фундаментальными основами для развития и подъема экономики. Несмотря на потенциал, страны СНГ практически не используют указанные статьи экспорта.

Самым ярким примером нерациональности признан низкий уровень ВВП многих государств Содружества. Из-за того, что в структуре экспорта преобладают нефть, нефтепродукты, газ, химия, металлургия, экономика СНГ не демонстрирует стабильность. Связано это с тем, что цены на сырье постоянно колеблются.

ВВП стран СНГ на конец девяностых годов

| Страна | ВВП на душу населения в долл. США | Доля экономики в Содружестве |

| Российская Федерация | От 6000 до 7000 | 60 % |

| Беларусь | 5000 | |

| Другие государства СНГ | От 2000 до 3000 | Около 6 % |

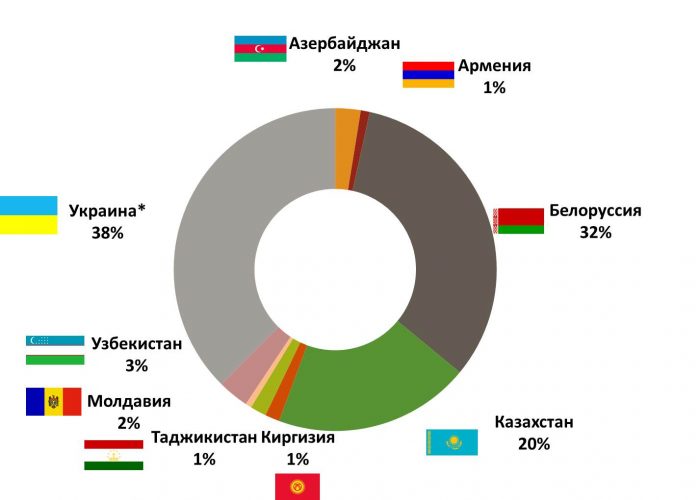

Россия, Беларусь, Казахстан и Узбекистан производят около 94 % всей продукции, поставляемой на рынок СНГ.

Внешнеэкономическое развитие и торговля

В 1991 году в странах Содружества были проведены реформы, которые вызвали структурные изменения внешнего и внутреннего рынка. ВВП стран СНГ постоянно снижался. В России, стране № 1 в СНГ, проявилась импортная зависимость внутреннего рынка, государственный долг стал расти, возникла опасность того, что российский капитал будет бесконтрольно «убегать» за рубеж.

Статистика внешней торговли стран СНГ

Все эти процессы отрицательно сказались на торговле, внутренней и внешней, снизив взаимосвязь между членами организации. Об этом может свидетельствовать то, что в конце девяностых годов объем торговли РФ с другими странами СНГ упал до 19 млрд долл. США. После создания Таможенного союза и ЕАЭС ситуация стала меняться в лучшую сторону:

- Активизировались импортно-экспортные торговые операции между Казахстаном, Россией и Беларусью.

- Импортируемые товары стали более качественными и востребованными на внутреннем и внешнем рынке. Основными товарами, которые импортируются, являются нефтепродукты, сахар, целлюлоза, сливочное масло, автомобили.

- Россия стремится покупать продукцию и услуги у государств СНГ, а не на мировом рынке.

При этом внешняя торговля по объемам превышает торговые операции со странами Содружества. Основным партнером для государств Средней Азии, Молдовы и Беларуси остается Россия, от которой они получают энергоресурсы, сырье, техническую продукцию.

Доля товаров, которые поставляет Российская Федерация в страны СНГ, разная. Средний диапазон — от 54 до 88 %.

При этом в странах дальнего зарубежья наблюдается также высокий процент участия во внешнеэкономических и внешнеторговых операциях. Часть экспорта составляет 78 %, а импорта — 57 %.

Рынок стран Содружества демонстрирует небольшой прирост, что позволяет постепенно интегрироваться в европейские, азиатские и американские рынки. Объем экспорта в конце девяностых — 2000 годы из стран Содружества в различные государства мира варьируется в пределах 80 миллиардов долларов США. Это не соответствует потенциалу экономики этих стран.

Для внешней торговли характерны такие проявления на современном этапе:

- Упало количество экспортируемых готовых услуг и товаров.

- Сократился объем в экспорте комплектующих изделий.

- Вырос уровень вывоза в третьи страны сырья необработанного характера.

Основные статьи экспорта в двухтысячные годы

| Товар | Страна | Доля в процентах |

| Сырая нефть и природный газ | Российская Федерация | Больше 40 % |

| Сырая нефть | Беларусь | 30 % |

| Нефть и нефтепродукты | Азербайджан | 80 % |

| Каменный уголь, сырая нефть и ее продукты, сплавы из меди, железа, никель, алюминий | Казахстан | Больше 52 % |

| Хлопковое волокно | Страны Центральной и Средней Азии | 50 % |

Уровень безработицы в странах СНГ

Из-за того, что снизилось количество продукции собственного производства, на рынках СНГ стала появляться продукция из-за рубежа. Доля импортных товаров варьируется от 60 до 80 %. Особенно это касается одежды и обуви.

Внутренний рынок очень сильно зависит от ввоза продовольствия и потребительских товаров, что угрожает системе экономической безопасности стран СНГ. Но именно иностранные товары, продукция и услуги смогли стабилизировать рынок.

Одновременно с этим растет зависимость от государств, которые находятся в странах дальнего зарубежья. Главным образом это проявляется в производстве высокотехнологичного характера и во ввозе потребительских товаров, которые постепенно вытесняют продукцию стран СНГ.

Итак, импортно-экспортная структура государств — членов СНГ демонстрирует значительные изменения на их внешнем и внутреннем рынке. Например, в дальнее зарубежье постоянно вывозят так называемые невозобновляемые ресурсы, на рынки же соседних государств поступают в основном потребительские товары.

В СНГ отсутствуют инструменты и механизмы контроля рынка, переориентации его с внешнеэкономических направлений в сектор реального производства. Деятельность большинства стран Содружества за пределами организации постепенно переходит в офшоры. Это вызывает спекуляции и нестабильность на финансовом рынке, а также способствует развитию отраслей, ориентируемых на потребление сырья.

Инвестиции в экономику

В развитие национальных экономик и рынков стран Таможенного союза средства вкладывают единицы инвесторов. До конца девяностых годов внутреннее инвестирование в СНГ и России составляло около 21–30 % валового внутреннего продукта.

Рекомендуем посмотреть видео про экономику стран СНГ:

Ситуация в положительную сторону стала меняться с 1997 года: ВВП, как и инвестиции, стали расти ежегодно. В среднем этот показатель составлял около 1 %.

Чтобы усилить приток инвестиций и сохранить объемы импорта, который постоянно растет, нужно придерживаться следующих правил:

- Расширять рынок экспорта продукции, полученной по результатам производства из добывающих отраслей экономики.

- Продолжать и дальше вкладывать в энергетику и топливную промышленность.

- Увеличивать количество инвестиций в металлургическую и машиностроительную сферу, а также в легкую промышленность.

- Правительства стран СНГ не должны отказываться от российских инвестиций в экономику и рынок. Такие поступки некоторые страны Содружества рассматривают как вмешательство РФ во внутренние дела и нарушение суверенитета.

- Нужно рисковать и реализовывать проекты, носящие надгосударственный характер.

Государства, входящие в организацию, стараются не просто сохранить традиционные рынки сбыта продукции, но и освоить новые. Большинство из них являются сырьевыми, и нужно странам СНГ экспериментировать, успешно конкурировать с другими производителями, расширять ассортимент товаров народного потребления.

Все изменения, которые активно проводятся правительствами стран, должны быть постоянными. Для того чтобы структурно изменить экономику на 1 %, необходимы деньги. Ежегодно каждое государство обязано вкладывать финансы в реформы, что составляет 2–3 % от ВВП.

Роль мигрантов в развитии экономики

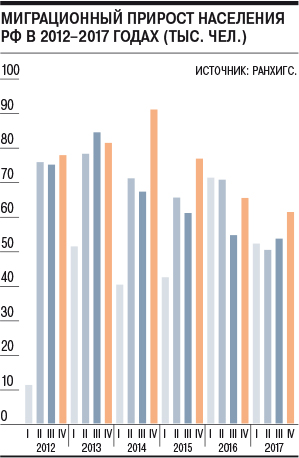

Страны Содружества сталкиваются с таким явлением, как миграция. Для большинства государств она является внешней, и только для Казахстана — внутренней.

История трудовых миграций в странах СНГ началась еще во времена существования Советского Союза, оказывая значительное влияние на экономическое развитие и формирование рынков сбыта. После распада СССР и создания Содружества каждый из членов разрабатывал собственную миграционную политику, при этом создавались инструменты и механизмы общего регулирования потоков мигрантов.

Они приезжают в основном из следующих стран:

Географическая направленность трудовой миграции постепенно меняется. Традиционные страны — источники дешевой рабочей силы сталкиваются с массовым притоком мигрантов из Китая и Вьетнама.

Миграционный прирост населения в России в 2012-2017 годах

В связи с этим стала меняться и миграционная политика стран Содружества, поскольку рынок рабочей силы является одним из главных элементов национальной экономики.

К причинам привлечения мигрантов в СНГ относятся:

- Постоянно растущая нехватка представителей рабочих специальностей.

- Отказ местного населения занимать низкооплачиваемые должности.

- Нехватка трудовых кадров на промышленных предприятиях и заводах, на строительстве, в аграрном секторе и сельском хозяйстве.

- Необходимость поддерживать на высоком уровне показатели в нефтедобывающей и нефтегазовой сфере.

- Экономическая выгода использования дешевой рабочей силы в приграничных регионах.

Большинство трудовых мигрантов работает нелегально, и только незначительная часть приехавших официально трудоустраиваются. Легальная форма занятости невыгодна правительствам государств, поскольку работников нужно обеспечивать социальным страхованием, платить пенсию, медстраховку, отдавать налоговым службам часть дохода.

Рекомендуем посмотреть видео:

Мигранты приезжают главным образом в Россию, где существует огромное количество возможностей найти работу. Кроме того, зарплата по предлагаемым вакансиям будет выше, чем в Азербайджане или Туркмении. А также потоки мигрантов направлены в Казахстан и Беларусь. Часть приезжих остается, а другие едут дальше — в Европу или Америку.Источник