- Экономико-географическое положение России, его особенности

- ГП — что это такое?

- Что такое экономико-географическое положение страны (ЭГП)?

- Экономико-географическое положение России, его краткая характеристика

- Оценка ЭГП России

- ЭГП России: сильные и слабые стороны

- Природно-ресурсный потенциал

- Транспортно-географическое положение России

- Геополитическое положение

- Экономическое районирование

- Географическое положение Центральной России

- Заключение

- Российская Федерация: экономико — и политико — географическое положение. Административно-территориальное деление.

Экономико-географическое положение России, его особенности

Страны, подобно человеку, проживающему по конкретному адресу, также занимают определенное место на планете. И у каждого человека есть свои соседи — богатые и бедные, доброжелательные или завистливые; а из каждого окна открывается свой вид, живописный или не очень. По таким же аналогиям вполне можно охарактеризовать и любую из стран мира.

Современное географическое положение России — какое оно? И насколько выгодным оно является? Оценить экономико-географическое положение России мы как раз и попробуем в этой статье.

ГП — что это такое?

Одним из самых важных понятий географической науки является понятие географического положения страны или территории. Географическое положение (сокращенно — ГП) — это положение географической местности (или объекта) относительно других объектов и территорий. При этом в физической географии оно определяется с одной стороны (акцент делается на природных особенностях страны), а вот экономгеографы характеризуют его со своей стороны, учитывая социально-экономические аспекты.

По большому счету, география как раз и является той наукой, которая определяет и оценивает местоположение тех или иных объектов в пространстве. Этим она отличается от всех остальных научных дисциплин. Ведь определение географического положения, как оказалось, не только дает информацию о конкретном расположении объекта, но и поясняет отдельные его особенности. Кроме того, оценка ГП позволяет даже прогнозировать развитие территории в будущем.

Историки географии полагают, что само понятие «географическое положение» появилось примерно в конце XVIII века. А вот первой серьезной работой, раскрывающей это понятие, можно считать книгу Л. Гвиччардини под названием «Описание Нидерландов» (1567 год). В ней итальянский автор оценивает роль моря в развитии страны, что можно считать первой попыткой анализа географического положения территории.

Что такое экономико-географическое положение страны (ЭГП)?

Одним из типов ГП является положение страны экономико-географическое (сокращенно — ЭГП).

Под экономико-географическим положением понимают положение страны или территории по отношению к тем внешним объектам, которые имеют влияние на развитие экономики конкретного государства. Эти объекты могут быть как природного, так и антропогенного происхождения. Это также могут быть другие страны или же их союзы.

Географы выделяют такие компоненты (аспекты) ЭГП территории:

- транспортно-географическое положение;

- геополитическое;

- сельскохозяйственное;

- рыночное;

- демографическое;

- рекреационно-туристическое и т. д.

Выделяется также несколько типов экономико-географического положения. Так, ЭГП страны или территории может быть:

- центральным;

- периферийным;

- изолированным;

- пограничным;

- приморским;

- или транзитным.

Географическое положение России — какое оно? И какие его сильные и слабые стороны? Об этом речь пойдет далее.

Экономико-географическое положение России, его краткая характеристика

Российская Федерация — самое большое на сегодняшний день государство в мире по площади (около 17 миллионов квадратных километров суши занимает страна). Поэтому географическое положение России — весьма выгодное и отличается многогранностью.

Россия расположена на материке Евразия. При этом треть её находится в Европе, а большая часть — в Азии. Крайняя западная точка страны расположена на побережье Балтийского моря, а вот крайняя восточная — на Беринговом море, возле границ с США. Таким образом, территория государства очень вытянута с запада на восток и делится на десять часовых поясов.

Общая длина российской границы — 60 тысяч километров, из которых 2/3 — это морские границы. Этот аспект превращает нашу страну в одну из мощнейших морских держав планеты. Территория России омывается водами сразу трех океанов Земли. Морские коридоры связывают РФ с такими важнейшими странами мира, как Китай, Япония, США и Германия.

На суше Россия граничит с 14 независимыми государствами мира. Это Норвегия, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Беларусь, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Китай, КНДР и Монголия.

Оценка ЭГП России

Для того чтобы оценить ЭГП нашей страны, необходимо определить её положение по отношению к внешним экономическим центрам, сырьевым базам и транспортным коридорам. Этим как раз и занимается наука география.

Географическое положение России во многом определяет экономический уровень её развития. Оно оценивается, как правило, на трех разных уровнях. Это:

- макроуровень (глобальный уровень оценки) — оценивает положение государства относительно континентов и океанов, главнейших транспортных коридоров, а также ведущих центров мировой экономики;

- мезоуровень — определяет положение государства по отношению к историко-географическим регионам;

- микроуровень — оценивает положение страны относительно её непосредственных соседей (в данном случае это те 14 государств, которые граничат с РФ).

Оценка ЭГП той или иной страны, как правило, выражается в виде перечня его сильных и слабых сторон. При этом стоит отметить, что географическое положение европейской России будет несколько иным, нежели положение её азиатской части. Это связано с огромной территорией государства и ее вытянутостью в субширотном направлении.

ЭГП России: сильные и слабые стороны

Особенности географического положения России лучше всего охарактеризовать с точки зрения его сильных и слабых сторон.

Итак, к положительным аспектам ЭГП России относятся:

- огромная площадь территории;

- разнообразие природных условий и ресурсов;

- разнообразие форм рельефа;

- свободный выход в Мировой Океан;

- богатые лесные ресурсы;

- большое количество стран-соседей;

- наличие крупных судоходных рек.

К самым главным негативным аспектам ЭГП России относятся следующие факты:

- огромная по площади территория;

- около 25 % территории лежит за Полярным климатом, где наблюдается весьма суровый климат;

- большое количество российских морей и рек замерзают на длительный период года, что очень затрудняет судоходство;

- слишком большая вытянутость территории с запада на восток.

Следует отметить, что большая территория страны значится как в списке сильных, так и слабых сторон ЭГП. Действительно, с одной стороны, обширная территория — это большой ассортимент природных условий и ресурсов, что открывает крупные перспективы для развития промышленности. С другой — слишком большими просторами очень сложно управлять. Кроме того, практически невозможно создать целостную и качественную систему транспортной инфраструктуры на такой территории.

Природно-ресурсный потенциал

Рельеф территории России очень разнообразный. Около 70 % её просторов занимают равнины, однако есть здесь и высокие горные хребты — Кавказ, Алтай, Саяны, Сихотэ-Алинь, горы Бырранга и другие. Камчатка славится своими многочисленными вулканами, среди которых Ключевская Сопка является самым высоким вулканом материка. Есть в России даже пустыни. В частности, Цимлянские пески площадью 1000 квадратных километров — это самая крупная пустыня России.

Географическое положение страны во многом определяется её климатом. Климатические особенности России — самые разнообразные, территория страны лежит в четырех климатических поясах. Однако большая её часть расположена в умеренном поясе, для которого характерны самые благоприятные условия для жизни человека и его экономической деятельности.

Россия чрезвычайно богата на водные, минеральные и лесные ресурсы. В стране сосредоточены крупнейшие в мире запасы пресных вод. Из полезных ископаемых мировое значение имеет нефть, природный газ, уголь и руды цветных металлов.

Страна обладает колоссальными запасами леса. Однако географическое положение лесов России отличается такими особенностями, которые сдерживают развитие лесного хозяйства страны. Дело в том, что большая часть лесных ресурсов России находится в труднодоступных (в транспортном отношении) регионах, что весьма осложняет процесс их разработки.

Транспортно-географическое положение России

Экономическое развитие любой территории во многом зависит от транспортно-географического его положения. Для России оно весьма выгодно, хотя после распада СССР внешние транспортные связи страны намного сузились. На данный момент самым перспективным для развития транспортных морских связей в России является северный бассейн. Хотя здесь есть свои проблемы и трудности, связанные в первую очередь с тем, что большая часть акваторий северных морей замерзает на длительный период года.

Ограниченной пока остается и возможность полноценного использования железнодорожных магистралей. На сегодняшний день железнодорожная сеть страны требует полной реорганизации и модернизации.

Геополитическое положение

Россия граничит с 14 государствами мира. При этом очень серьезной проблемой остается отсутствие надлежащей демаркации границ со многими из стран-соседей.

Геополитическое положение государства определяется характером его взаимоотношений со своими непосредственными соседями. К сожалению, не со всеми странами-соседями у России сложились добрососедские отношения. Так, ряд стран (официально или неофициально) имеют территориальные претензии к России. Это Япония, Латвия, Эстония, а также Финляндия. Не менее напряженными стали отношения России с такими странами, как Грузия и Украина.

В целом эксперты отмечают, что геополитическое окружение России за последние пять лет заметно ухудшилось.

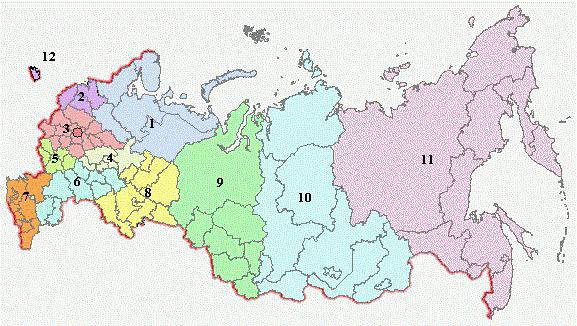

Экономическое районирование

Территория РФ поделена на 12 экономических районов (не стоит путать их с федеральными округами):

- Центральный.

- Центрально-Чернозёмный.

- Восточносибирский.

- Дальневосточный.

- Северный.

- Северо-Кавказский.

- Северо-Западный.

- Поволжский.

- Уральский.

- Волго-Вятский.

- Западно-Сибирский.

- Калининградский.

Географическое положение Центральной России

Этот район является самым густонаселенным в стране. Здесь проживает около 30 млн жителей. Кроме этого, наиболее развитая промышленность характерна именно для Центрального района России. Географическое положение этого экономического района весьма выгодное и отличается несколькими чертами.

Центральный экономический район расположен в месте пересечения важнейших транспортных артерий (сухопутных и водных). Именно здесь находится речная система Волги — реки, которая всегда играла важную роль в жизни России. Даже несмотря на отсутствие в регионе значительных месторождений полезных ископаемых, здесь успешно развиваются несколько отраслей народной экономики: машиностроение, электротехника, химическая промышленность, строительная индустрия и агропромышленный комплекс. И именно удобное и выгодное географическое положение Центральной России стало основой для стремительного экономического развития этого региона.

Заключение

Таким образом, географическое положение России отличается как своими сильными, так и слабыми сторонами. РФ — огромная страна, имеющая обширный выход в Мировой Океан. Наличие богатейшего природно-ресурсного потенциала, а также возможность сотрудничества со многими странами мира открывает для России широкие возможности для собственного успешного экономического развития.

Источник

Российская Федерация: экономико — и политико — географическое положение. Административно-территориальное деление.

Российская федерация — самая крупная по территории государство мира.

Площадь – 17,1 млн. км 2 .

Она охватывает восточную часть Европы и северную часть Азии и является, таким образом, евроазиатской страной. Территория России протянулась с севера на юг от острова Таймыр до Кавказских гор на 4 тыс. км, а с запада на восток – от побережья Балтийского моря в Калининградской области до побережья Берингова пролива на Чукотке – на 9 тыс. км.

Территория России омывается морями Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Однако большинство этих морей холодные.

Россия граничит со многими странами и имеет значительную протяженность государственных границ (см. политическую карту).

Отличительной чертой России является наличие в её составе анклава – Калининградской области.

Наиболее благоприятны для развития хозяйства страны морские выходы через незамерзающие порты Баренцева, Балтийского, Черного и Японского морей. Они располагаются поблизости от основных партнёров России и играют важную роль в осуществлении торгово-экономических связей страны. Крупные размеры территории обеспечивают необходимые возможности для размещения разнообразных отраслей хозяйств. Россию отличает наличие многочисленных стран соседей.

Российская Федерация занимает важное место в политической системе мира. Россия входит в большое число авторитетных международных организаций. Используя выгоды своего межрегионального положения на континенте, Россия стремится иметь взаимовыгодные связи со всеми странами. Сохранение напряженности во многих регионах Евразии, и прежде всего в соседних с Россией государствах, осложняет её политико-географическое положение. Негативным фактором является и расширение блока НАТО. России необходимо решить новые проблемы пограничных регионов. Это способствует развитию активных внешнеполитических и хозяйственных отношений с соседними государствами, но в то же время требует обеспечения безопасности внешних границ. Со стороны некоторых приграничных стран к России предъявляются территориальные притязания. Их разрешение будет способствовать упрочнению стабильности в военно-политическом и экономическом отношении.

Политико-географическое положение России изменилось в результате распада СССР. Это привело к увеличению числа соседних государств, сокращению территории России, сокращению численности населения России и снижению объема ВВП.

На мировой арене геополитические позиции России ослабли. Это связано с тем, что:

1) территориально расширилось геополитическое влияние США;

2) расширился блок НАТО;

3) появились новые мощные геополитические центры – Китай и Япония;

4) активизировались агрессивные устремления исламского фундаментализма;

5) снизился военный потенциал России.

В настоящее время зоной преимущественного политического влияния России является территория СНГ. Страны СНГ активно участвуют в территориальном разделении труда и имеют много общего в своем экономическом развитии и адаптации к новым условиям хозяйствования. На геополитическое положение страны оказывает влияние экономико-географическое положение.

Экономико-географическое положение постоянно изменяется.

По экономико-географическому положению Россия занимает центральное место. Особенно выгодным и уникальным является расположение крупных городов – на пересечении важнейших коммуникаций. Это создает благоприятные условия для социально-экономического развития.

Россия – это федеративное государство, состоящее из 89 субъектов. Среди них 21республика, 8 краев, 47 областей, 4 автономных округа, 1 автономная область и два города федерального значения (Москва, Санкт – Петербург). Последние изменения – в состав России вошел Крым и город федерального значения — Севастополь.

Особенность территориально-государственного устройства России состоит в том, что девять автономных округов входят в более крупные территориальные единицы, но в соответствии с Конституцией РФ и автономные округа, и области являются равными субъектами Федерации.

Природно-ресурсный потенциал Молдовы. Экологические проблемы.

Молдова отличается холмисто – равнинным рельефом с преобладанием высот от 50 до 200 м над уровнем моря. Территория Молдовы сложена почти исключительно породами осадочного происхождения. С ними связано отсутствие значимых топливно-энергетических и рудных ресурсов и преобладание полезных ископаемых строительного назначения, особенно белого и пильного известняка, используемого как стеновой камень для строительства зданий, производства извести и цемента, как щебень при укладе дорог. В большинстве своем, известняки залегают в долине Днестра и его притоков, в центральной и северной частях страны. Широкое распространение по территории республики имеют глины и пески. Они служат сырьём для производства керамических изделий, кирпича, черепицы, применяются в строительстве. У городов Флорешты и Атаки на севере республики залегают кварцевые пески, используемые для производства стекла. В Бричанском районе – залежи гипса.

На северо-востоке Молдовы разрабатывается единственный в Молдове песчано-гранитный карьер (добывают гранит, габбро – норит и плотные песчаники). На юге — месторождение бентонитовых глин. На юго – западе республики открыты незначительные запасы горючих минеральных ресурсов: нефти, природного газа и бурого угля, не имеющие промышленного значения.

Агроклиматические ресурсы Молдовы во многом определяют её экономический потенциал. Располагаясь в области умеренного климатического пояса, территория республики отличается короткой и мягкой зимой с частыми оттепелями и продолжительным жарким летом. Среднегодовое количество осадков сравнительно небольшое (400-500мм), распределяется неравномерно.

Молдова не богата поверхностными водами. Они представлены средними и малыми реками. Наиболее значительны – две транзитные международные реки – Днестр и Прут. Обе реки берут начало в Карпатах, с чем связаны частые наводнения в их широких долинах. Из –за непродуманной деятельности людей реки Молдовы постоянно загрязняются большим количеством отходов и жидких токсических веществ, сбрасываемых различными предприятиями, животноводческим комплексами. Важное значение имеют подземные, в том числе и минеральные воды.

Главным природным богатством Молдовы являются почвы. Преобладают чернозёмы (75% территории). Наибольший вред почвам наносят эрозионные и оползневые процессы. Молдова расположена в пределах двух растительных зон: лесостепной и степной. В связи с высокой распаханностью территории естественная растительность сохранилась лишь в виде отдельных ареалов.

В Молдове с её ограниченными ресурсами земли, лесов, вод и полезных ископаемых особое значение имеет охрана природы и рациональное природопользование. Под государственную охрану взяты 5 заповедников, участки природных ландшафтов лесной и степной растительности, геолого – палеонтологические памятники.

Билет 21

Природно-ресурсный потенциал России, его оценка.

Минерально-сырьевая база

Мощная минерально-сырьевая база является основой в выработке геополитических приоритетов страны. Это касается как стратегии освоения внутритерриториальных месторождений, так и закрепления российских приоритетов на континентальном шельфе, в международном районе дна Мирового океана, в Арктике и Антарктике, которые в третьем тысячелетии будут иметь большую промышленную перспективу. На долю России приходится примерно 15—17% мирового минерально-сырьевого потенциала. В стране открыто и разведано более 20 тыс. месторождений полезных ископаемых, из них 37%осваивается, что служит фундаментом для устойчивого развития промышленности и международного сотрудничества. Освоение уникальных месторождений, из которых к настоящему времени введено в эксплуатацию около половины, может стать в дальнейшем основой для подъёма экономики и социального благосостояния страны.

В экономике России в минерально-сырьевой сектор (без учёта транспортных, строительных и других сопряженных услуг) занимает ведущее место. Минеральное сырье и продукты его первичной переработки (металлы, нефтепродукты и др.) обеспечивают стране более 65% валютных поступлений.

Доля России в мировых запасах (подтверждённых) оценивается: по нефти — 9—10%, газу — 30%, углю — 16%, калийным солям — 16%, железу — 32%, цинку — 7%, свинцу — 12%. По разведанным запасам никеля, золота, серебра, платиноидов, алмазов страна занимает ведущие места в мире. Вместе с тем дефицитны марганец, хром, уран, высококачественные бокситы и некоторые другие виды металлов и нерудного сырья. Так, доля импортных поставок сырья для российских алюминиевых заводов составляет примерно 80%. Около 70% запасов полезных ископаемых сосредоточено в восточных, северных и близких к ним регионах, что увеличивает издержки их освоения и уменьшает конкурентоспособность добытого минерального сырья. Состав отдельных видов минеральных ископаемых, расположение и структура их месторождений отличаются сложностью, что создаёт проблемы эффективного и полного извлечения полезных компонентов. В стране открыто и разведано около 20 тыс. месторождений полезных ископаемых. Она находится на первом месте в мире по запасам большинства природных ресурсов, в том числе по запасам природного газа, каменного угля, железных руд, ряда цветных и редких металлов, торфа, а также занимает ведущее место по запасам земельных, водных и лесных ресурсов. Россия играет важную роль в мировом минерально-сырьевом комплексе. Из общего объема полезных ископаемых добываемых в мире, на ее долю приходится 28% природного газа, апатитов — 55%, алмазов -26, никеля — 22, каменных солей — 16, железной руды — 14, цветных и редких металлов — 13, нефти — 12, каменного угля — 12%. Дефицитными видами минерального сырья в нашей стране являются марганцевые руды, хромовые, урановые, титановые руды, а также цирконий, бокситы, некоторые виды нерудного минерального сырья. Их дефицит обусловлен отсутствием на территории России крупных месторождений.

Среди природных ресурсов большое значение для обеспечения развития производства, жизни и деятельности общества имеют топливно-энергетические ресурсы. Главной особенностью размещения топливно-энергетических ресурсов является неравномерность их размещения по территории страны. Более 90% всех топливно-энергетических ресурсов расположено в восточных районах страны, а на европейскую часть, включая Урал, приходится менее 10%.

Размещение природно-ресурсного потенциала России* (в %)

| Регион | Топливные ресурсы | Минеральные сырьевые ресурсы | Лесные ресурсы | Земельные ресурсы | Гидроэнергетические ресурсы |

| Европейский Север | |||||

| Центральная Россия | – | ||||

| Юг России | – | – | |||

| Урал-Поволжье | |||||

| Западная Сибирь | |||||

| Восточная Сибирь | |||||

| Дальний Восток |

По плотности ресурсов на единицу территории выделяются районы европейской части страны, по доле ресурсов на душу населения — восточные районы и Европейский Север, т. е. слабозаселенные районы большой площади.

Территориальное сочетание природных ресурсов (ТСПР) — источники ресурсов различного вида, расположенных на определенной территории и объединяемых фактическим или перспективным совместным использованием в рамках данного региона. Распределение ТСПР России по территории страны неравномерно: около 1/3 всех ТСПР расположены в европейской части России, остальные — в азиатской. По степени влияния ТСПР на уровень промышленного развития районов выделяют:

§ районы, обладающие территориальными сочетаниями ресурсов при высоком и среднем уровне индустриального развития — Европейский Север, Центральное Черноземье, Северный Кавказ, Урал, нефтегазодобывающие районы и юг Сибири;

§ районы, обладающие территориальными сочетаниями ресурсов, характеризующиеся низким уровнем индустриального развития — большая часть Сибири и Дальнего Востока;

§ районы, имеющие лишь отдельные виды ресурсов при высоком и среднем уровне индустриального развития — Центр, Северо-Запад, Поволжье.

В целом, потенциальные запасы, разнообразие природных ресурсов в России и характер их размещения обеспечивают нашей стране возможность широкого развития всех без исключения отраслей экономики и комплексное развитие хозяйства каждого экономического района.

Земельный фонд

Площадь земельного фонда Российской Федерации на 1 января 2005 составила 1709,8 млн. га; площадь земель сельскохозяйственного назначения — 401,0 млн. га (23,5% общей площади земельного фонда), в том числе сельскохозяйственных угодий — 194,0 млн. га, несельскохозяйственных — 207,0 млн. га. По землеобеспеченности (11,8 га) и площади пашни (0,9 га) на одного жителя Россия занимает четвёртое место в мире после Австралии, Канады и Казахстана. Сельскохозяйственные угодья занимают около11%общейплощади земель России (или 3—4% этих угодий в мире). Вместе с тем прослеживается относительно низкая сельскохозяйственная освоенность территории, так как почти половина её расположена в районах Крайнего Севера и приравненных к нему территориях с неблагоприятными природно-климатическими условиями и низким естественным плодородием почв.

На 59% площади сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни — 41%) отмечается деградация почвенного покрова, вызванная такими негативными процессами, как:

— водная и ветровая эрозия;

— переувлажнение и заболачивание;

— засоление и осолонцевание;

— уплотнение и слитизация;

Из общей площади рекультивированных земель (52,3 тыс. га) в 2004 под пашню рекультивировано 7%, под другие сельскохозяйственные угодья — 9%, под лесные насаждения — 57%, для других целей — 26%.Снимаемый плодородный слой почвы используется не полностью, объёмы складирования продолжают расти, и достигли на начало 2005 150,8 млн. м³ (на начало 2001 — 148,2 млн. м³). За 2004 снято 17 млн. м³, а на рекультивацию нарушенных земель использовано 13,7 млн. м³, что составляет 81% объёма заскладированного плодородного слоя.

Водные ресурсы

Российская Федерация располагает огромными водными ресурсами. Она занимает первое место в мире по запасам пресных поверхностных и подземных вод — более 20% мировых ресурсов. Среднегодовые объёмы речного стока России составляют примерно 4270 км³ (10% мирового речного стока, второе место в мире после Бразилии), то есть около 30 тыс. м³ в год на одного жителя. В стране более 2,5 млн. рек, из которых активно используется 127 тыс.; более 2 млн. озёр с общим объёмом свыше 24 тыс. км³; более 30 тыс. водохранилищ (в том числе более 2 тыс. — с объёмом более 1 млн. м³ каждое); 37 крупных систем межбассейнового перераспределения стока; 5,1 тыс. месторождений подземных вод с запасами, разведанными для хозяйственно-питьевого водоснабжения, примерно 33 км³ в год; из них 29 км³ в год подготовлено для промышленного освоения.

Вместе с тем, основная часть водных источников сосредоточена на Европейском Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, где проживает примерно одна пятая часть населения страны и сконцентрирована меньшая часть промышленного и сельскохозяйственного потенциала.

Забор воды из природных источников в 2001—2004 годах сократился на 6,5 км³ и составил в 2004 79,4 км³, сброс сточных вод составил — 51,3 км³. Несмотря на большие водные ресурсы, удовлетворение потребности населения и хозяйственного комплекса в воде нормативного качества в стране не гарантированно. Качество вод многих водных объектов в настоящее время неудовлетворительно. Так, реки Волга, Енисей, Печора, Кубань, Урал, Дон, Северский Донец, притоки реки Днепр классифицируются на многих участках как «загрязнённые»; реки Москва, Исеть, Миасс, Терек, Обь и ряд других — как «грязные» или «чрезвычайно грязные», особенно в пределах населённых пунктов. Загрязнение водных объектов при сложившемся уровне водоподготовки влечёт за собой ухудшение качества питьевой воды, подаваемой потребителям.

Водный налог, платежи за негативные воздействия на водные ресурсы слабо стимулируют переход на водосберегающие технологии, допускают большие потери воды при её транспортировке и использовании, не обеспечивают необходимого снижения деградации водных объектов.

Биологические ресурсы

Биологические ресурсы России уникальны. Биота экосистем страны продуцирует ежегодно в среднем 20 т/га органического вещества, причём основную массу биологической продукции дают леса.

На территории России представлены практически все типы внетропических природных экосистем Евразии (полярные пустыни, тундры, леса, степи, полупустыни, субтропики). Россия обладает самыми богатыми в мире водно-болотными угодьями, а также играет особую роль в сохранении арктических экосистем Земли и их видового состава.

Флора

Во флоре России, по самым общим экспертным оценкам, 3000 видов и форм лишайников, около 1200 видов листостебельных мхов, примерно 1200 видов сосудистых растений. При этом 530 видов сосудистых растений и 71 вид мохообразных являются редкими, охраняются и включены в Красную книгу Российской Федерации.

Россия — крупнейшая лесная держава. На её долю приходится около 2/9 площади лесов мира и примерно столько же мировых запасов древесины. Это предопределяет глобальное значение лесов России не только как источника сырья для многих отраслей промышленности, но и как неотъемлемого компонента биосферы, влияющего на кислородный и углеродный балансы планеты и во многом создающего условия жизни на Земле.

Лесной фонд

Общая площадь лесного фонда и лесов, не входящих в него, на 1 января 2003 составляла 1179 млн. га (69% суши страны), в том числе 883 млн. га лесных земель, пригодных для лесовыращивания, и 296 млн. га нелесных земель (болота, сенокосы, пески и др.), предоставленных для нужд лесного хозяйства. В состав лесных земель входят 776 млн. га покрытых лесной растительностью и 107 млн. га, не покрытых лесной растительностью земель (редины, вырубки, прогалины). Общий запас древесины на корню составляет 82,1 млрд. м³.

Лесистость (отношение площади земель, покрытых лесом, ко всей территории) в целом по России составляет 45,4%. В силу климатических, географических и исторических причин, леса по территории России размещены неравномерно. Основные лесные массивы сосредоточены в Сибири, на Дальнем Востоке и Европейском Севере. В Европейско-Уральской части России, где проживает около трёх четвертей населения нашей страны и сосредоточен основной экономический лесопотребляющий потенциал, находится лишь 21,9% площади, покрытой лесной растительностью, и 27,9% запасов древесины. Остальные лесные богатства приходятся на Азиатскую часть России, где плотность населения и масштабы хозяйственного развития гораздо ниже.

В российских лесах наиболее распространены хвойные породы. Они преобладают как по площади (70,2% лесопокрытой площади), так и по запасу (76,9% общего запаса древесины). Значительно им уступают мягколиственные (17,2% площади и 18,4% запаса) и твердолиственные (соответственно 2,5 и 2,7%) породы. Ежегодная расчётная лесосека в последние годы составляет свыше 540—560 млн. м³, в том числе по хвойным лесам — 300—320 млн. м³.

В 1999 впервые за последние годы наметился рост объёмов заготовки древесины. С тех пор ежегодно вырубается 22,2—23,6% расчётной лесосеки, или 120—130 млн. м³ ликвидной древесины. При этом существенно повысилась доля лесопользователей, получивших лесосечный фонд по результатам лесных аукционов.

Фауна

Фауна России представлена 96 тыс. видов животных (около 7% всех видов животных Земли). Численность особей многих из них достаточно велика (сопоставима или превышает численность особей в других странах). Например, на территории России гнездятся 50 видов (32%) гусеобразных и все виды малого отряда гагарообразных. В России находятся уникальные природные комплексы, объекты природного и культурного наследия ЮНЕСКО, центры эндемизма и др. В то же время численность отдельных видов охотничьих животных в России сокращается, а необходимая работа по их воспроизводству и охране (как и по видам, занесённым в Красные книги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) пока недостаточно масштабна и результативна.

Рыболовство

Сырьевая база рыболовства включает в себя биоресурсы пресноводных водоёмов, а также внутренних морских вод и прилегающих морей. В последние годы Россия занимает примерно седьмое место в мире по добыче рыбы и других водных биоресурсов, что составляет около 4% мирового вылова. Суммарный биоресурсный потенциал российского рыболовства в несколько раз превышает фактический улов и оценивается на уровне 9—10 млн. т, в том числе свыше 6 млн. т — в экономической зоне, во внутренних морских водах и пресноводных водоёмах страны. Это позволяет практически в полной мере обеспечить население рыбными продуктами. Основная часть уловов России (в 2004 — около 90%) приходится на долю морского рыболовства, которое тесно связано с мировым рыболовством, внешнеэкономическими и внешнеполитическими аспектами освоения водных биоресурсов Мирового океана.

Вылов рыбы ведётся в настоящее время, главным образом, в прибрежной и экономической зонах, а также во внутренних морских водах.

Источник