- Методы познания в экскурсии

- 1.4. ЭКСКУРСИОННЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ

- Читайте также

- Яблоко познания

- Яблоко познания

- Лекция № 7. Виды познания

- Радость познания

- Яблоко познания

- Древо познания добра и зла

- 27. Классический метод наименьших квадратов для модели множественной регрессии. Метод Крамера

- 73. Метод Форстера-Стьюарта проверки гипотез о наличии или отсутствии тренда. Метод Чоу проверки стабильности тенденций

- 98. Нелинейный метод наименьших квадратов. Метод Койка

- МЕРФОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ

- 25. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТА. МЕТОД «МОЗГОВОЙ АТАКИ» И ОЦЕНОЧНОЙ ШКАЛЫ

Методы познания в экскурсии

Широкое применение в экскурсионной методике нашли такие общие методы познания, как анализ и синтез.

Анализ — метод познания, в котором изучаемый предмет мысленно расчленяется на составные части, элементы, когда отдельно изучаются различные признаки предмета. Мысленное разделение предмета, выделение из единого целого той или иной части позволяет исследователю составить более полное и правильное понятие о самом предмете. При этом могут быть рассмотрены свойства и качества, присущие только изучаемой части или составному элементу предмета. Рассмотрение частей и элементов предмета в отдельности позволяет обнаружить существующие между ними связи.

Аналитический метод исследования служит основой показа на экскурсиях. Он позволяет экскурсантам получить научное понятие об экскурсионных объектах, явлениях, которые изучаются, например, на биологических и геологических экскурсиях.

Подчеркивая огромное значение анализа в изучении природы, великий естествоиспытатель-дарвинист К. А. Тимирязев в книге «Жизнь растений» (1878 г.) писал:

«. нам необходимо заглянуть в ее внутренность, в ту микроскопическую лабораторию, где вырабатываются все бесчисленные вещества, ознакомиться с этими веществами и разложить их на составные, простые начала».

Не меньшее значение для экскурсионной методики имеет такой метод познания, как синтез. Использование этого метода предполагает мысленное соединение отдельных частей или элементов предмета. Практически синтез представляет собой сведение в единое целое всех данных, полученных в результате анализа. В экскурсионной практике используются несколько видов синтеза:

объединение различных частей зрительно воспринимаемого объекта в единое целое;

соединение разных качеств, сторон, признаков изучаемого предмета в нечто единое;

соединение нескольких элементов данного объекта для выявления общих для них свойств.

Синтез позволяет экскурсантам изучать общее и частное, тождественное и различное. Синтез, так же как и анализ, используется на экскурсии в методических приемах локализации и контраста (сравнения).

Анализ и синтез в экскурсии обычно бывают неразрывно связаны между собой. Они позволяют экскурсантам идти от конкретного к абстрактному, от сложного к простому и наоборот в зависимости от того, какой метод познания был избран экскурсионной методикой. Схема взаимодействия синтеза и анализа в экскурсии, равно как и в других формах изучения предметов и явлений окружающего мира, несложна: анализ предшествует синтезу, а синтез завершает анализ.

Экскурсионная методика широко использует аналогию, которая является одним из общих методов научного познания. Пользуясь методом аналогии, экскурсовод сравнивает сходные признаки, наиболее существенные стороны двух или нескольких предметов (объектов) и на основе этого делает выводы о сходстве других предметов (объектов) между собой.

Умелое использование аналогий позволяет, например, лучше понять явления природы в естественнонаучных экскурсиях. Уместны аналогии и в экскурсиях на производственные и другие темы.

Метод аналогии активизирует восприятие на экскурсии, стимулирует мыслительную активность группы. При показе, например, памятника архитектуры экскурсантам предлагается вспомнить, где они до этого видели похожее здание.

Применяя метод аналогии в методике показа объектов, очень важно предварительно выявить бесспорно сходные признаки, элементы в сравниваемых объектах. Использование этого метода не может быть результатом импровизации экскурсовода при показе памятников уже в ходе самой экскурсии. Метод аналогии связан с использованием самых различных ассоциаций.

К. Д. Ушинский подразделяет ассоциации по противоположности, по сходству, по порядку времени, по единству места. Подчеркивая значение ассоциации по противоположности, великий русский педагог писал «. ничто так не уясняет нам особенности какого-либо представления, как противоположность его с другим представлением: белое пятно ярко вырезывается на черном фоне, черное — на белом». Явления и предметы при встрече с ними вызывают в сознании человека определенные ассоциации — представление о жаре вызывает представление о холоде, представление о свете — представление о темноте. При этом человек должен хорошо знать то явление, тот предмет, с которым могут быть ассоциированы данное явление, данный предмет. Это обстоятельство следует учитывать в методике проведения экскурсий.

При ассоциации по сходству сравниваются одна или несколько сторон, элементов, признаков, особенностей, например, сходство зданий культового назначения. При ассоциации этого вида человек находит в своей памяти представление, аналогичное данному или схожее с ним.

В экскурсионной методике используются различные варианты методических приемов, которые построены на ассоциациях. Чем больше в памяти человека после предыдущих экскурсии сохранилось схожих впечатлений, тем лучше и прочнее усваивает он новые объекты, картины, явления. В этом состоит одна из особенностей восприятия человеком предметов и явлений окружающего мира, «. человек, занимающийся преимущественно, например, историей, все легче и легче усваивает исторические события, а человек, занимающийся ботаникой, все легче и легче усваивает ботанические сведения».

Именно на этом свойстве сознания в значительной степени построено восприятие содержания экскурсий в циклах, построенных по тематическому принципу (исторические, архитектурные, природоведческие и др.).

При подготовке новых экскурсионных тем методисты, отбирая наиболее эффективные методические приемы показа и рассказа, характеризуя сам объект и события, с ним связанные, исходят из того, какие ассоциации по противоположности, сходству, времени, месту действия или расположения будут использованы при проведении экскурсии.

Экскурсионная методика опирается на положение, выдвинутое К. Д. Ушинским о максимальном использовании старых звеньев знаний, усвоенных человеком при усвоении новых звеньев, об их непрерывном передвижении в процессе обучения. Такое передвижение старых звеньев знаний помогает сознанию лучше воспринять то, что в данный момент является предметом наблюдения и усвоения. Новые приобретения при этом оказывают влияние на укрепление знаний человека в целом.

Ассоциации по порядку времени также часто используются в экскурсиях, особенно в исторических, искусствоведческих и литературных. Значительно легче запоминаются события, которые по времени следуют одно за другим или происходят одновременно. Лучше запоминаются художественные произведения, созданные в одно время. Экскурсовод в своем рассказе подчеркивает это.

Ассоциации по единству места. Речь идет о предметах, расположенных рядом, на одном пространстве и находящихся в пределах взгляда человека. Ассоциации такого рода рассчитаны на большие возможности зрительной памяти. На ассоциациях по единству места в экскурсиях построена методика показа архитектурных ансамблей, мемориалов на одной площади, жилого комплекса в составе нескольких зданий, а также наблюдение панорамы города, местности, акватории морского порта со смотровой площадки. Этот же вид ассоциации используется и при показе карты местности, той части города, где происходили исторические события, различных схем, таблиц, чертежей. В данном случае методическая разработка ставит перед экскурсоводом задачу добиться, чтобы мысль о единстве места стала для экскурсантов исходной при изучении зрительного ряда, который им демонстрируется.

Различные виды ассоциаций занимают большое место в экскурсионной методике. Они помогают выявить особенности объектов, их отдельных сторон. Методические приемы с использованием ассоциаций активизируют экскурсантов, ускоряя их мыслительную деятельность.

Экскурсионная методика опирается на методы обучения, заимствованные у педагогики: словесные, наглядные и практические.

Словесные методы: устное изложение материала, беседа, объяснение, пересказ содержания того или иного письменного источника, объяснительное чтение, цитирование. В значительной части экскурсионного показа используются наглядные методы: демонстрация изучаемых предметов в натуре или в изображении, наблюдение объектов.

Практические методы: осмотр объектов, наблюдение по заданиям экскурсовода, использование компаса и других приборов при самостоятельной работе экскурсантов над усвоением материала.

Значительно реже используется в экскурсионной практике метод упражнений. Его задача — выработка различных навыков и умений у экскурсантов.

Экскурсия относится к числу наиболее активных форм идейно-воспитательной и культурно-массовой работы. Степень ее активности зависит не только от экскурсовода, но я от экскурсантов, их участия в процессе усвоения знаний. Именно поэтому экскурсионная методика опирается на методы исследования и прежде всего метод наблюдения. Наблюдение является первоначальной стадией исследования, оно позволяет экскурсантам накопить большой фактический материал, способствует сознательному целенаправленному восприятию предметов и явлений.

Экскурсии построены на непосредственных наблюдениях, когда объект изучения предстает перед группой в своем натуральном виде по месту своего естественного нахождения (кроме музейных экскурсий). В отличие от опосредствованных наблюдений с помощью приборов и использованием их показаний, непосредственные наблюдения в экскурсиях носят кратковременный характер. Такая форма наблюдений, как эксперимент, даже в своих простейших формах в подавляющем большинстве экскурсий не используется.

Требования экскурсионной методики сводятся к тому, что все приемы и способы показа на экскурсии должны быть правильно отобраны, тщательно выверены на практике, требовательно оценены до утверждения методики проведения экскурсии для массовой аудитории.

Экскурсионная методика для каждой конкретной экскурсии на определенную тему и определенной группы экскурсантов представляет собой заранее подобранную совокупность методических приемов показа и рассказа. Использование этих методических приемов является обязательным для каждого экскурсовода, допущенного к проведению экскурсии на данную тему. Место, порядок и условия использования методических приемов ясно и четко должны быть отражены в таком документе, как методическая разработка.

Индуктивный и дедуктивный методы познания в экскурсии. Анализ объекта экскурсии должен быть построен так, чтобы постепенно и в определенном порядке раскрывались его особенности. Порядок наблюдения, его последовательность может носить индуктивный или дедуктивный характер. Эти методы познания имеют такое же большое значение для экскурсионной методики, как анализ и синтез. Однако, на наш взгляд, есть существенное различие в их применении. Если анализ и синтез активно используются в той части экскурсии, которая получила условное название «показ», то индукция и дедукция в основном находят применение в другой ее части — в рассказе.

Индукция — способ рассуждения (логический метод), основанный на умозаключении от частных единичных случаев, от разрозненных фактов к обобщениям, к общему выводу.

Дедукция — способ рассуждения, логическое умозаключение от общего к частному, от общих суждений, положений к частным выводам к отдельным фактам.

Оба эти способа рассуждений в экскурсии не существуют изолированно, они взаимосвязаны и дополняют друг друга.

«Индукция и дедукция связаны между собой столь же необходимым образом, как синтез и анализ. Вместо того чтобы односторонне превозносить одну из них до небес за счет другой, надо стараться применять каждую на своем месте, а этого можно добиться лишь в том случае, если не упускать из виду их связь между собою, их взаимное дополнение друг друга».

Источник

1.4. ЭКСКУРСИОННЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ

1.4. ЭКСКУРСИОННЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ

В практике используется немало различных методов познания: индуктивный, дедуктивный, аналитический, синтетический, методы абстрагирования, аналогии, моделирования, обобщения, эксперимента и др. Все эти методы в той или иной мере используются при проведении экскурсий.

Термин «метод» имеет несколько значений: 1) подход к действительности, явлениям природы и общества; 2) система приемов теоретического исследования, практического достижения поставленной цели, целенаправленного проведения определенной работы; 3) средство познания, способ воспроизведения в мышлении изучаемого предмета, построения и обоснования системы знаний; 4) способ или образ практических действий.

Метод в логике определяется как совокупность внешних, по отношению к материалу, субъективных правил и способов исследования, изучения конкретных объектов и упорядочения полученного ряда мыслей.

Понятие «метод» более широкое, чем понятия «способ» и «прием». В простейшем виде каждый прием представляет собой как бы частицу метода.

В процессе педагогической и культурно-воспитательной деятельности метод является основой получения новых знаний и формирования нравственных качеств человека. Метод для деятельности не может быть избран произвольно. Главное требование к методу – он должен обеспечить достижение цели с наибольшей эффективностью и наименьшими затратами ресурсов.

В экскурсиях в число таких ресурсов входит словесный материал (рассказ), демонстрируемые объекты (показ), транспортные средства, рабочее время экскурсовода.

По своему значению и сферам применения все методы, используемые в деятельности человека, могут быть разделены на четыре категории:

А. Диалектико-материалистический метод, который является основой любого познавательного процесса, независимо от сферы, где происходит исследование. Диалектика представляет собой метод объяснения происходящих в природе процессов развития, всеобщих связей природы, переходов от одной области исследования к другой.

Б. Общие, формально-логические методы, которые служат основой для многих наук, – анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение и абстрагирование, аналогии и др. Общим методом является формальная логика – метод, используемый для отыскания новых результатов, перехода от известного к неизвестному. Общие методы, их элементы используются при проведении экскурсий.

На действии методов анализа и синтеза построен экскурсионный анализ. Не менее активно в экскурсионной методике используется метод аналогии. Применяя аналогию в показе и рассказе, экскурсовод обращает внимание группы на сходство и различие памятников, на единство времени разных действий и места, где расположены объекты.

Аналогия в экскурсиях не сводится к демонстрациям внешне схожих объектов. Это могут быть объекты, разные по форме и строению, но аналогичные по выполняемым функциям.

В. Конкретно-исторический метод – восхождение от абстрактного к конкретному. Данный метод предполагает движение мысли к более полному, всестороннему и целостному воспроизведению предмета в сознании человека. Данный метод позволяет образовать понятия, отражающие отдельные стороны и свойства объекта.

Г. Частные методы, которые находят применение в одной из наук или отрасли знаний, а также при использовании различных форм сообщения знаний. Именно к этой категории методов должен быть отнесен экскурсионный метод[23]. В узком смысле экскурсионный метод представляет собой совокупность методических приемов, которые применяют на экскурсиях. В широком смысле – это комплексный метод, он имеет ряд особенностей: выбор в наблюдаемых объектах самого важного и существенного; увязывание вновь изучаемого материала с ранее полученным экскурсантами опытом и знаниями и др.

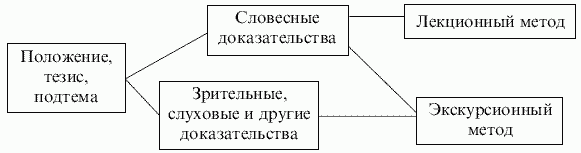

Для экскурсионного метода характерен учет таких признаков экскурсии, как предметность, вещественная доказательность (наглядность). Экскурсионный метод построен на примате (преобладании, первенствующем значении) показа. В большинстве экскурсий (кроме литературных) выдвинутые в рассказе экскурсовода положения аргументируются с помощью зрительных доказательств. Нередко рассказ является лишь комментарием к зрительной характеристике экскурсионных объектов.

Экскурсионный метод направлен на изучение главного в теме. Он допускает, чтобы отдельные стороны выделялись и изучались более углубленно, целое расчленялось на отдельные части, но при условии охранения тесной связи между ними. Основанием для того, чтобы назвать экскурсионный метод комплексным, является то, что в нем органически сочетаются методы обучения и методы воспитания.

Рис. 1.4. Схема комментария к зрительной характеристике объектов

Следует отметить, что ученые-экскурсионисты видели новизну и оригинальность этого метода не в совокупности методов, составляющих единый комплексный метод, а совсем в другом. Одни основной особенностью экскурсионного метода считали моторность (т.е. движение экскурсантов). Профессор И. М. Гре-ве видел суть этого метода в формуле: «путешественность – душа экскурсионности». В начале 1920-х годов крупный специалист экскурсионного дела Н. А. Гейнике отмечал, что среди методистов нет полного единства в определении: что такое экскурсионный метод[24].

Профессор Б. Е. Райков в книге «Методика и техника экскурсий» писал: «Под экскурсией мы подразумеваем изучение объектов по месту их естественного нахождения (локальный принцип) и в связи с передвижением своего места в пространстве (моторный принцип). Вот эти два принципа, тесно между собой связанные, и составляют сущность экскурсионного метода». Он называл экскурсионный метод одним из видов активно-двигательного усвоения знаний. Значение экскурсионного метода подчеркивалось в ряде его трудов[25]. Логичнее принять другое определение: экскурсия – форма распространения знаний и воспитания, построенная на экскурсионном методе. Многолетняя экскурсионная практика позволяет сделать вывод, что экскурсионный метод является наглядным в отличие от методов словесных и практических. Характеризуя этот метод как комплексный способ познания окружающей человека действительности, необходимо видеть связь понятия «конкретность» с принципом наглядности. Экскурсионный показ в большинстве случаев следует понимать как сложный многосторонний процесс реализации принципа наглядности. Комплексный характер экскурсионного метода находит свое выражение также в том, что познание предметов и явлений окружающего мира проходит при участии всех органов чувств человека.

Ученый-экскурсовед В. И. Адо отмечал следующие преимущества экскурсионного метода: исследовательский элемент в работе учащихся; живое, конкретное и жизненное изучение прошлого; всестороннее восприятие объекта; повышенный интерес к работе и на основе этого более углубленное и прочное усвоение материала.

В большинстве работ по экскурсионному делу особенности экскурсионного метода рассматриваются применительно к учебно-воспитательной работе с учащимися. На самом же деле этот метод лежит в основе всей экскурсионной работы независимо от того, какой круг участников ею охвачен – дети или взрослые.

Таким образом, экскурсионный метод является основой экскурсионного процесса и представляет собой совокупность способов и приемов сообщения знаний. Основу совокупности составляют: наглядность; обязательное сочетание двух элементов – показа и рассказа; оптимальное взаимодействие трех компонентов – экскурсовода, экскурсионных объектов и экскурсантов; движение экскурсантов (моторность) по определенному маршруту с целью изучения объектов по месту их естественного расположения. Комплексный характер экскурсионного метода находит свое выражение в действии механизмов сообщения знаний экскурсоводом и усвоения этих знаний экскурсантами.

Практически вся экскурсионная теория всего лишь анализ действия экскурсионного метода. Цель экскурсионного метода – обучение (передача определенной системы знаний) и воспитание (формирование всесторонне развитой личности).

В отличие от учебного заведения воспитание на экскурсии проходит в ходе обучения, в процессе общения с экскурсионными объектами, во время рассказа экскурсовода и его действий при показе объектов. Содержание сообщаемых экскурсоводом знаний вырабатывает у обучаемых определенный подход к объяснению явлений природы, пониманию хода и логики развития общества, подводит к оценке исторических событий.

В настоящее время экскурсионные учреждения в своей деятельности руководствуются следующими основными положениями:

а) в основе любой экскурсии лежит один экскурсионный метод сообщения знаний;

б) показ и рассказ – составные части экскурсии и основные элементы;

в) движение (моторность) – один из признаков экскурсии;

г) экскурсионная методика является частной методикой и состоит из двух частей – методики подготовки и методики проведения экскурсий;

д) методика проведения экскурсий представляет собой совокупность методических приемов показа экскурсионных объектов и рассказа о них и событиях, с ними связанных.

Все экскурсии построены на использовании особого комплексного метода, в основе которого лежит сочетание традиционных педагогических методов обучения и воспитания. Разница в том, что используются они с большей степенью наглядности. При этом решающее значение имеет не только логическое единство методов обучения и воспитания, но и действие тех законов, которые являются их движущей силой.

Экскурсионный метод, являясь активным способом практических действий экскурсовода и экскурсантов, создает условия для их общения с объектами и для организованной и эффективной деятельности экскурсантов. Опыт экскурсионной работы убедительно свидетельствует о том, что лишь те экскурсии достигают поставленной цели, которые построены с учетом особенностей и требований экскурсионного метода.

1. Понятие «метод». Виды методов.

2. Экскурсионный метод, его значение, цель и задачи.

3. Особенности экскурсионного метода.

4. Требования экскурсионного метода.

5. Особенности экскурсии.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Яблоко познания

Яблоко познания Причина всех проблем в Райском саду — те двое, а не яблоко. Из законов Мэрфи о сексе Почему-то считается, что Ева в райском саду надкусила яблоко познания. Об этом все говорят, так пишут в книгах писатели и рисуют художники. Однако в Библии нет упоминания

Яблоко познания

Яблоко познания Причина всех проблем в Райском саду — те двое, а не яблоко. Из законов Мэрфи о сексе Почему-то считается, что Ева в райском саду надкусила яблоко познания. Об этом все говорят, так пишут в книгах писатели и рисуют художники. Однако в Библии нет упоминания

Лекция № 7. Виды познания

Лекция № 7. Виды познания Существуют два вида познания. Познание как процесс и как форма духовной деятельности. Как форма духовной деятельности оно существует в обществе с момента его возникновения, проходя с ним определенные этапы развития. На каждом из этапов процесс

Радость познания

Радость познания Бесконечность мира обуславливает безграничность научных поисков. Одни и те же явления природы могут по-разному проявлять себя в зависимости от условий внешней среды (местности, времен года и т. д.). Рассматриваемые нами поверия также имеют различные

Яблоко познания

Яблоко познания Причина всех проблем в Райском саду — те двое, а не яблоко. Из законов Мэрфи о сексе Почему-то считается, что Ева в райском саду надкусила яблоко познания. Об этом все говорят, так пишут в книгах писатели и рисуют художники. Однако в Библии нет упоминания

Древо познания добра и зла

Древо познания добра и зла Из Библии. В Ветхом Завете говорится, что, когда Адам и Ева пребывали в раю, им было запрещено есть плоды с «древа познания добра и зла». В Первой книге Моисея (Бытие, гл. 2, ст. 16—17) сказано: «От всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева

27. Классический метод наименьших квадратов для модели множественной регрессии. Метод Крамера

27. Классический метод наименьших квадратов для модели множественной регрессии. Метод Крамера В общем виде линейную модель множественной регрессии можно записать следующим образом:yi=?0+?1x1i+…+?mxmi+?i, где yi – значение i-ой результативной переменной,x1i…xmi – значения факторных

73. Метод Форстера-Стьюарта проверки гипотез о наличии или отсутствии тренда. Метод Чоу проверки стабильности тенденций

73. Метод Форстера-Стьюарта проверки гипотез о наличии или отсутствии тренда. Метод Чоу проверки стабильности тенденций Одним из наиболее простых методов выявления трендовой компоненты во временном ряду является метод Форстера-Стьюарта.На первом шаге реализации

98. Нелинейный метод наименьших квадратов. Метод Койка

98. Нелинейный метод наименьших квадратов. Метод Койка Если модель с распределенным лагом характеризуется бесконечной величиной максимального лага L, то для оценивания неизвестных параметров данной модели применяются нелинейный метод наименьших квадратов и метод

МЕРФОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ

МЕРФОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ ЗАКОН ЭПИСТЕМОЛОГИИ[70] ПО ГРОЙЕВажно лишь одно: чему мы в состоянии научиться, уже все зная.ИСТИНА МАРКА ТВЕНАЛюди обычно верят вашим словам — кроме тех случаев, когда вы говорите правду.ВТОРОЙ ЗАКОН КЛАРКАЕдинственный способ выявить пределы

25. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТА. МЕТОД «МОЗГОВОЙ АТАКИ» И ОЦЕНОЧНОЙ ШКАЛЫ

25. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТА. МЕТОД «МОЗГОВОЙ АТАКИ» И ОЦЕНОЧНОЙ ШКАЛЫ 1. Описание проблемы без предложения каких-либо решений.2. Разложение проблемы на отдельные компоненты, которые могут влиять на решение.3. Предложение альтернативных решений для

Источник