- Николлетто

- Всемирный подниматель настроения))))))

- Экскурсия на ракетный крейсер «Варяг»

- Экскурсия по флагману Тихоокеанского флота ракетному крейсеру «Варяг»

- Дубликаты не найдены

- Оружейная лига

- Правила сообщества

- Фото с учений ВМФ Индии. [ dambiev ]

- Прикольная игрушка!

- Ы-эх, помню, я в Фар Край 2 так делал. И бежал ловить таблом гранату

- Ютландское сражение: крупнейший морской бой Великой войны

- Ответ на пост «»Сувениров не брать!», или Радиоактивный флот Бикини»

- «Граф Цеппелин»: сумрачный авианосец Третьего рейха

- Про «убийцу эсминцев»

Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Экскурсия на ракетный крейсер «Варяг»

44-я Краснознаменная бригада противолодочных кораблей Тихоокеанского флота России располагается в самом центре Владивостока, рядом с морвокзалом, напротив здания штаба флота. У стенки рядком стоят четыре больших противолодочных корабля проекта 1155. Отсюда эти корабли отправляются на боевые дежурства в Аденский залив, где защищают торговые суда от пиратов.

Справа от четверки БПК стоит плавучий госпиталь «Иртыш», а слева — флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер «Варяг».

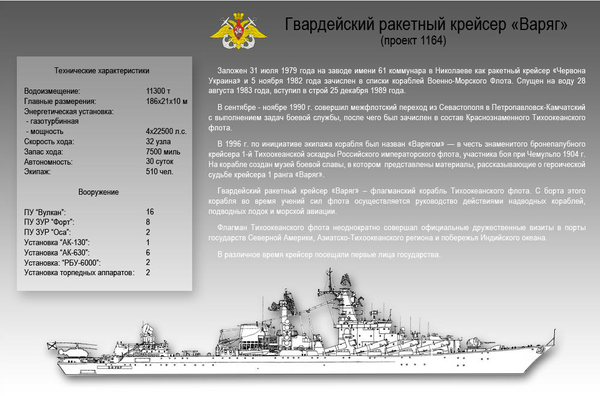

Ракетный крейсер проекта 1164.1 «Червона Украина» заложен на заводе имени 61 коммунара в Николаеве 31 июля 1979 г. (заводской № 2010), 5 ноября 1982 г. зачислен в списки кораблей ВМФ СССР, спущен на воду 28 августа 1983 г., вступил в строй 25 декабря 1989 г., а 28 февраля 1990 включен в состав Тихоокеанского флота. После распада СССР крейсер достался России и в 1996 г. по инициативе экипажа корабля был назван «Варягом» — в честь знаменитого бронепалубного крейсера 1-й Тихоокеанской эскадры ВМФ России, участника боя при Чемульпо 1904 г.

Главное оружие крейсера — самонаводящиеся крылатые ракеты комплекса П-1000 «Вулкан». Пусковые установки ракет СМ-248 расположены по бортам корабля, выглядят очень внушительно и по ним «Варяг» легко отличить среди других кораблей. Крейсеры проекта 1164 еще называют «убийцами авианосцев» — собственно, для этого они и создавались.

Впечатляет схема действия ракет — после залпа с одного борта все восемь ракет после раскрытия крыльев образуют единую группу, «волчью стаю» с вожаком — отдельно летящей ракетой, которая наводит всю группу на цель, корректирует курс для остальных ракет, сбрасывая им информацию. При подлете к цели ведущая ракета выбирает самый крупный объект (авианосец), направляет на него одну из ракет с т.н. «спецбоеприпасом» и делит оставшиеся объекты между остальными ракетами «стаи». Все ракеты включают головки самонаведения и наносят удар по объектам. Масса одной ракеты — почти пять тонн, скорость полета — около 2900 км/час. Шансов остаться на плаву после попадания такой ракеты у корабля противника нет никаких. Если ведущую ракету успевают сбить, на её место встает другая, точно такая же. Атака происходит без участия экипажа корабля по системе «выстрелил — забыл». Интересно, что всё это — технологии начала 70-х годов.

Ну что еще сказать? «Варяг» — красивый корабль, настоящий флагман флота.

Знакомство с «Варягом» начинается с прозаических мешков с капустой и морковкой. Стоящий рядом БПК «Адмирал Пантелеев» собирается в поход к берегам Африки и загружает к себе запас продуктов.

В морские походы уходят надолго и запасаются всем необходимым всерьез. Это только малая часть той питьевой воды, которая загружается в трюмы военного корабля.

Сопровождающий меня офицер посоветовал не пользоваться мобильным телефоном: «Если смартфон, лучше выключить, а то может сгореть». Я не поверил, но на всякий случай выключил. На корабле есть полный набор радиолокационного вооружения комплекса МП-152 «Кольцо» по обнаружению работающих радио и локационных станций, головок самонаведения ракет противника, их пеленгованию и подавлению. Может быть, в словах офицера и был определенный резон.

На баке «Варяга» стоит АК-130 — корабельная автоматическая пушка. Стреляет осколочно-фугасным снарядом со скоростью 90 выстрелов в минуту и дальностью до 23 километров. Полностью автоматическая — действует самостоятельно до тех пор, пока не кончится боезапас. Говорят, не имеет аналогов в мире. Чего-чего, а то, что стреляет у нас умели делать. С ширпотребом были проблемы, а вот пушки всегда были отменные. АК-130 — не исключение.

В первоначальных экскизах корабля пусковых установок было 12 (по шесть на борт) и вместо одной сдвоенной пушки было две одноствольных А-100. В 1972 г. адмирал Горшков приказал добавить еще четыре пусковых установки для осуществления двух полных восьмиракетных залпов, а две АК-100 заменить на одну двухствольную АК-130. Корабль стал значительно тяжелее, уменьшилась скорость и боезапас артиллерийских орудий (720 выстрелов против 2000).

Несмотря на современные средства связи, система сигнальных флагов остается на флоте основной коммуникацией для плавсредств. На военно-морском флоте России используется свод сигналов флота СССР. 32 сигнальных флага соответствуют буквам русского алфавита: Веди — «Курс ведет к опасности», Живете — «Дать средний ход», Й — «Обнаружил мину» и т.д. На этом снимке — место сигнальщика на крейсере. В металлическом ящике лежат сигнальные флаги, которые по необходимости поднимаются на вертикальных фалах на рею. Слева от ящика — черные «ходовые шары», которыми в море обозначают скорость корабля. Чем ниже расположен «шар» — тем выше скорость. К слову, «Варяг» может идти со скоростью в 32 узла. Когда он идет с такой скоростью, бурун за кормой — высотой метров в десять.

«Что это там красненькое синеется?». На стенке — силуэты кораблей и самолетов России и стран НАТО. Подсказка для сигнальщика, который наблюдает за происходящим вокруг корабля.

Это ходовая рубка корабля. Отсюда им управляют в повседневных условиях. Рубка соединена с боевым информационный центром БИУС «Лесоруб-1164» командирским лифтом.

Место командира крейсера «Варяг», гвардии капитана 1-го ранга Эдуарда Москаленко.

Здесь и правда всё напоминает о 70-х годах. Такое надежно-железное. «Тёплый ламповый звук». Я изо всех сил старался не фотографировать ничего секретного, но поди разбери, где тут что.

«Товсь» — люблю эти флотские словечки. Гюйс, битенг, твиндек, зюйд-вест, камингс, ахтерштевень, нактоуз — все это пахнет соленым морским ветром и волнует несказанно.

Смены разошлись по местам работы. Кавтаранги ломали головы: «Чтобы тебе такого несекретного показать?». Сошлись на каком-то экране №22. Матрос Ренат из Башкирии сел на место оператора и стал нажимать кнопки, включать мониторы — изображать деятельность на боевом посту. Выглядело это вполне достоверно.

Тот же Ренат, невовремя попавшийся на глаза офицерам, оживил собой помещение корабельной библиотеки, сделав вид, что разбирает пришедшую на корабль почту. Библиотека хорошая. Маленькая, но всё есть. Вообще, «Варяг» довольно комфортный корабль. Кают-компании отделаны деревом, висят картины, на полу ковры. Есть бассейн с водопадом, лечебные души, большая парилка, сауна. В жилых каютах кондиционеры, на корабле есть четыре воздушные холодильные установки.

Прогулка по крейсеру — это длинные переходы по бесконечным коридорам и внезапные спуски и подъемы по вертикальным трапам. В четвертом отсеке мы спускаемся все ниже, туда, где матросские кубрики. Оружие, конечно, интересно, но очень хотелось посмотреть, как живут моряки на одном из самых мощных крейсеров в мире.

На экране состязания на лучший кубрик можно увидеть, например, что кубрик №14, забивший болт на состязание в декабре, получил, видимо, большой звезды от командиров и потом стал передовым, не опускаясь ниже оценки «четыре».

Так отдыхает ночная смена в образцовом теперь кубрике №14. Я на пару секунд приоткрыл дверь и сделал несколько снимков спящих матросов.

В соседнем кубрике матрос писал что-то важное в журнал. Рядом с ним стоит привинченная к столу клетка с попугаем. Попугай был на месте и отдыхал.

Святая-святых ракетного крейсера — камбуз. Потолки здесь низкие и матрос с тряпкой в руке, наводящий порядок, ходил нагнув голову, что придавало его фигуре печальный вид. Рядом два других матроса начали открывать консервные банки простым ножом, за что немедленно получили нагоняй от сопровождающих меня офицеров. Все должно быть идеально для чужого взгляда, я понимаю.

Корабельный котэ — непременная принадлежность любого боевого корабля для борьбы с грызунами. Или, как здесь говорят, «белками». Котики и жизненно важные кабели в металлической оплетке — таковы условия сосуществования людей и грызунов. Котов на корабле несколько, их заводят по одному на боевую часть. Кошки крейсера «Варяг» пользуются популярностью у гостей в разных странах, куда заходит корабль. Случается, их дарят — один из корабельных котов живет теперь в православной церкви в Сингапуре. Матушка, говорят, была счастлива такому подарку. Еще один был подарен местному адмиралу в Индонезии.

Хотелось взять один спасательный круг на память. Круг не дали, казенный.

Мы пообедали с офицерами, поговорили, потом переместились в рабочую каюту, там еще поговорили. Уходить не хотелось, но времени было в обрез — у них, и у меня. Уходя, сделал еще несколько снимков на палубе «Варяга» и на берегу.

Мне показалось, что на крейсере всё в порядке. В море ходит, учебные стрельбы проводит. «Варяг» — желанный гость в иностранных портах, на него выстраиваются очереди из желающих совершить экскурсию по кораблю. Как говорили офицеры: «Рядом стоит французский «Мистраль» — туда никого, а к нам — очередь на весь причал, по тридцать тысяч человек приходит за несколько дней визита». Видно, как моряки гордятся своим «Варягом», своей службой. Звали с собой в поход — надо подумать, я с качкой не дружу, хотя очень хочется, конечно. Потому что это — настоящее.

Источник

Экскурсия по флагману Тихоокеанского флота ракетному крейсеру «Варяг»

переходи по ссылке и осматривай палубу и внутренние помещения корабля:

Дубликаты не найдены

Оружейная лига

3.6K постов 17.8K подписчиков

Правила сообщества

Служил на ГРКР «Москва» в ЧФ. Такой же проект. Прям ностальжи)))

Сейчас будет куча криков, но.

Вообще то это ракетный крейсер «Червона Украина». Именно так он был назван при закладке, именно это название он носил при спуске на воду и при вводе в строй. Это название никак не вытравить с киля корабля.

«Варяг» мы продали Китаю. И да, я, бывший офицер ВМФ СССР, считаю продажу «Варяга» позором.

А ведь если не Тов. Ярыгин, то у Китая было бы два таких корабля.

Проблема не в том, что есть у соседа.

Проблема в том, чего у нас нет.

А разве корабль нельзя переименовать?

Можно. Только при самом начале постройки корабля, в киль корабля врезается табличка с именем. Её не извлечь никак, без полной разборки корабля.

И все моряки знают корабль по имени, которое написано на киле. Сколько его не переименовывай, первое имя у корабля остаётся навсегда.

И зачем нам они?,авианосец для нас бесполезное корыто,легче просто оборонять берега с наземных аэродромов разве нет?

Оборонять свои берега легче с наземных аэродромов.

Теперь представь, чисто теоретически, на нас напала Япония. Мы отбили нападение. Должны наказать агрессора.

Аэродром на Итурупе? Его хватит лишь на Хоккайдо. А дальше?

Как ты их наказывать будешь?,мелкими штурмовиками Су-25? загруженными на половину?,ибо наш авианосец не способен запускать тяжеловооружённые самолёты,если не забыл катапульты то нет,есть остальной флот с ракетными кораблями это два,три наш флот слепой в океане,ибо авианосец не способен запускать самолёты ДРЛО,а большие а-50 скорее будут сбиты,а флот потоплен дальними ракетами,ибо флот не может видеть за горизонт без ДРЛО если не ошибаюсь

Ошибаешься. Мы еще в 1986-м году в Филиппинском море месяц болтались по точкам для юстировки антенн станции загоризонтного видения. Так что, по крайней мере, флот наш не слепой.

Флот нельзя утопить только ракетами дальнего радиуса действия. Томагавки современных модификаций трудно перехватить, но это возможно вооружением современных российских кораблей. Гарпуны безнадёжно устарели, они еще дозвуковые. Для уничтожения флота понадобится ближнее взаимодействие. А вот здесь у нас проблемы. Наши современные корабли не способны противостоять современному флоту Японии.

У нас мало нормальных кораблей,флот наш в нападение ну совсем не готов,нужно больше ракетных крейсеров как Москва,да и нападать смысла нет,у нас союзников в мире нет,А против НАТО мы просто пшик

Проект 1164 хорош, но он уже устарел. Разработка 70-80-х годов прошлого века.

Есть хорошая идея у американцев, корабли управления отдельно, корабли арсеналы отдельно. Для обороны своих берегов подходит отлично.

Кроме того, крейсера стоят очень дорого. Хрущев в ситуации недостатка финансирования начал строить не крейсера, а малые корабли. «Москитный флот» далеко не ходит, но свои берега охраняет лучше больших мастодонтов.

Есть береговые ракетные комплексы. В дополнение к нему делаем передвижные малые ракетные корабли-арсеналы. И этим всем хозяйством управляют быстрые малые корабли управления.

Но для этого необходимо создать то, чего нам создать пока не удавалось. БИУС. Сеть управления в бою. От любого обнаружившего противника корабля, цель должна передаваться на корабль управления. Он, в кратчайшие сроки должен передать целеуказание на пусковую установку.

И вот всё возвращается к тому, чего у нас не будет. Компьютеры. Даже Китай выпускает компьютеры, а мы нет.

В этом самая большая проблема. Мы проиграли Западу в промышленной революции. Китай, проиграв, отбросил правила Запада и начал с копирования догонять. Мы не можем играть на чужом поле, играя по чужим правилам. Хоть и пытаемся.

А теперь получи мнение от бывшего ведущего инженера ИТУ МО РФ.

Эльбрус не принадлежит России. Вся документация и права на выпуск принадлежат Британии.

У России на сегодняшний день нет собственного процессора и микросхемы памяти.

У России на сегодняшний день нет собственной ОС.

Есть зачаточные разработки и разворовывание средств.

Микропроцессоры «Эльбрус-2СМ», «Эльбрус-4С» и другие производятся на зеленоградских предприятиях «Ангстрем» и «Микрон». Новейший микропроцессор «Эльбрус-8С» выпускается на Тайване, на фабрике TSMC, поскольку в России микроэлектронных производств с технологией 28 нанометров на сегодняшний день не существует. О британских правах ничего не нашел. Может конечно военная тайна.

Значит не искал, раз не нашел.

У нас нет денег для всего этого,мы в войну никогда не сможем

Сирия это бред собачий,я говорю про войны с нормальным противником,аля США или НАТО где шансов 0

в каком году на учениях Бельгийские морпехи в отсутствии боеприпасов были вынуждены голосом имитировать звук выстрелов? пиу-пиу. а бундесвер на бронетехнику вместо пулеметов устанавливал черенки от швабр? а в ВВС ФРГ при проверке новым министром обороны остались два транспортных самолета на ходу? офицеры дежурившие за пультами «ядерного щита» США несколько лет в подряд «списывали» очередные тесты на профпригодность и сдали положительные тесты на наркоту?

мда, корабль очень старый, когда привык жить на судне в отдельной каюте с галюном и душем, страшно представить как это в одной каюте 20 матросов.

Еще на нем есть кондиционер)

Главное оружие крейсера — самонаводящиеся крылатые ракеты комплекса П-1000 «Вулкан». Пусковые установки ракет СМ-248 расположены по бортам корабля, выглядят очень внушительно и по ним «Варяг» легко отличить среди других кораблей. Крейсеры проекта 1164 еще называют «убийцами авианосцев» — собственно, для этого они и создавались.

Впечатляет схема действия ракет — после залпа с одного борта все восемь ракет после раскрытия крыльев образуют единую группу, «волчью стаю» с вожаком — отдельно летящей ракетой, которая наводит всю группу на цель, корректирует курс для остальных ракет, сбрасывая им информацию. При подлете к цели ведущая ракета выбирает самый крупный объект (авианосец), направляет на него одну из ракет с т.н. «спецбоеприпасом» и делит оставшиеся объекты между остальными ракетами «стаи».

Все ракеты включают головки самонаведения и наносят удар по объектам. Масса одной ракеты — почти пять тонн, скорость полета — около 2900 км/час. Шансов остаться на плаву после попадания такой ракеты у корабля противника нет никаких. Если ведущую ракету успевают сбить, на её место встает другая, точно такая же. Атака происходит без участия экипажа корабля по системе «выстрелил — забыл». Интересно, что всё это — технологии начала 70-х годов.

Фото с учений ВМФ Индии. [ dambiev ]

Тяжёлый авианесущий крейсер проекта 1143.4 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» или авианосец «Викрамадитья» ВМС Индии на втором этапе военно-морских учений «Малабар-2020». 17 ноября 2020 года.

Прикольная игрушка!

Модель гладкоствольного корабельного орудия с откатным стволом.

Ы-эх, помню, я в Фар Край 2 так делал. И бежал ловить таблом гранату

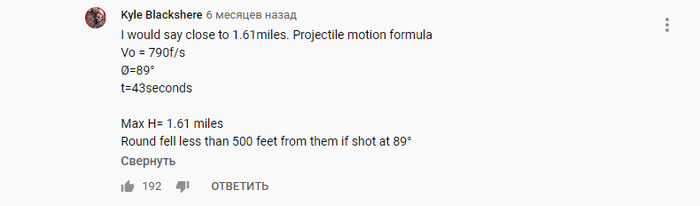

Американские морпехи развлекаются, как могут. Решили жахнуть с Марк-19 с максимального угла вертикальной наводки и посмотреть, как долго будет лететь граната и, самое главное, куда она упадёт.

В комментах нашлись физики, которые посчитали по вводным данным, как высоко могла взлететь граната. Если принять угол, под которым был выпущен снаряд, за 89 градусов, то граната набрала от 2,25 до 2,57 км и упала ближе чем в 152 метрах от них

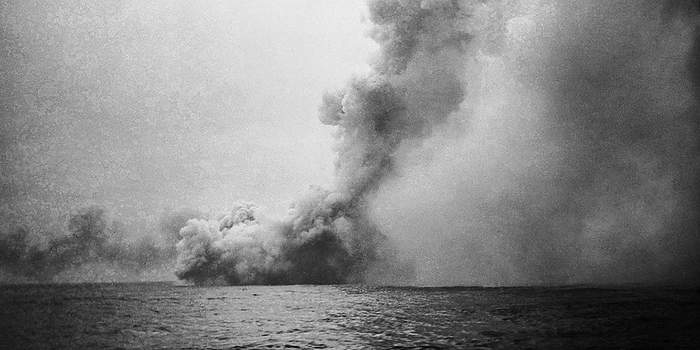

Ютландское сражение: крупнейший морской бой Великой войны

Крупные боевые корабли — дорогое и сложное в производстве удовольствие. Каждый из них можно легко потерять, а вот на строительство уйдут годы. И рисковать ими никто не хочет. Поэтому самое грандиозное морское сражение Первой мировой войны в том виде, в котором оно состоялось, произошло почти что случайно. Как так вышло — в нашей статье.

Хитрый план Рейнхарда Шеера

К маю 1916 года война шла уже довольно долго для того, чтобы обе стороны осознали глубину позиционного тупика, сложившегося на сухопутном театре военных действий. Тупик этот был, конечно, малоприятен, но в целом работал на Антанту — она была сильнее индустриально и рано или поздно выиграла бы в войне на истощение.

Немаловажную роль в ней играла британская морская блокада. Снять её можно было, только захватив господство на море. Это было серьёзной проблемой — английский Гранд-флит был ощутимо сильнее германского Флота открытого моря. Но у немцев оставалась возможность наносить ему чувствительные удары, громя противника по частям.

И у адмирала Рейнхарда Шеера, командовавшего Флотом открытого моря, имелся план, как это сделать.

Идея была проста и не то чтобы нова — взять группу быстроходных кораблей и совершить набег на один из британских прибрежных городов. Британцы, скорее всего, отправят за ней какие-то силы — достаточно представительные, но вряд ли весь Гранд-флит. И тут-то их будет ожидать сюрприз — основные силы в виде оставшихся кораблей Флота открытого моря, что будут следовать в 50 милях позади.

Кайзеровские моряки уже устраивали набеги на побережья в Первой мировой — но в меньших масштабах. Теперь настало время играть по‑крупному.

Но у англичан имелись свои козыри в рукаве.

Германской западне было не суждено сработать — британцы смогли перехватить и расшифровать некоторые переговоры. Да и активность подлодок заметили — и поняли, что назревает что-то крупное. Правда, точно узнать получилось только то, что 31 мая в море выйдет какой-то более-менее представительный контингент. В целом у англичан сложилось впечатление, что бо́льшая часть германских линкоров так или иначе останется на месте.

Обе стороны двигались навстречу друг другу, уверенные, что встретиться придётся с существенно уступающими силами — и поэтому поначалу действовали довольно смело.

Авангарды флотов наткнулись друг на друга в 15:30 31 мая 1916 года. Встреча произошла в сотне миль от Ютландского полуострова. Первыми друг друга обнаружили лёгкие силы, действовавшие впереди. Но вскоре в дело вступили и линейные крейсера — быстроходные и хорошо вооружённые гиганты.

Британский авангард был ощутимо сильнее. Если не считать прикрывавшие большие артиллерийские корабли эсминцы и лёгкие крейсера, под командованием вице-адмирала Битти имелось шесть линейных крейсеров и четыре линкора. Немецкий же отряд, возглавляемый контр-адмиралом Хиппером, насчитывал всего пять линейных крейсеров.

Бой линейных крейсеров начался в 15:45. А в 16:00 к делу подоспели и четыре линкора Битти.

Немцы стремились навести неприятеля на свои основные силы. Это было не так уж и сложно. Уверенные в своих силах, британцы действовали нахально — их авангард оторвался от основных сил на 20 миль дальше, чем у немцев.

Но даже без основных сил корабли Хиппера смогли «задать перца», потопив два линейных крейсера.

Сказались лучшая подготовка германских экипажей (мало кораблей — ставим на качество), некоторая неразбериха в стане англичан и слабая защита британских линейных крейсеров, которые могли быть уничтожены одним удачным попаданием.

В 16:33 Хиппер всё-таки навёл британский авангард на основные силы под командованием Шеера. Увидев приближавшиеся германские линкоры, Битти понял, что в море вышел весь неприятельский флот.

Завязать с ними бой в одиночку стало бы не воспеваемым в веках благородным безумием, а всего лишь беспросветной дуростью.

Битти развернул корабли. Стороны поменялись местами — теперь британцы завлекали неприятеля к своим линкорам. А немцы, решившие, что больше сюрпризов не будет, увлечённо гнались следом.

В 17:36 к отступающему Битти пришла помощь. Это было самое быстроходное соединение крупных кораблей основных сил — эскадра линейных крейсеров под командованием контр-адмирала Худа. Полчаса спустя к делу стали присоединяться и другие английские эскадры — вооружённые уже тяжеловесами в виде линкоров.

Дело стало складываться худо, и немцы начали склоняться к отступлению.

Незадолго до этого им удалось потопить ещё один крупный британский корабль — линейный крейсер «Инвинсибл». Тот, в лучших традициях британских линейных крейсеров, взорвался — спастись удалось лишь шестерым. Вместе с кораблём на дно отправился и контр-адмирал Худ, командовавший 3-й эскадрой линейных крейсеров. Позже в честь Худа назвали линейный крейсер, который точно так же взлетел на воздух от удачного неприятельского снаряда. Но уже в другую мировую войну.

Впрочем, удрать было не так-то просто. Немцы повернули в 18:35, но сделать это получалось только в сторону неприятельских баз. Продолжать идти этим курсом было самоубийственно, и в 19:00 Шеер повернул обратно — прорываться к германским берегам.

Шеер решил любой ценой сохранить линкоры. Он бросил в атаку все удобно расположенные для этого корабли — линейные крейсера, лёгкие крейсера, миноносцы. Последние, в дополнение ко всему, ещё и ставили дымзавесу.

Эти действия дали результат — на какое-то время Шеер оторвался. Успех был в немалой степени заслугой миноносцев — британские линкоры потратили много времени и усилий, чтобы увернуться от торпед. Немцы не потеряли ни одного крупного корабля — «тяжелораненый» линейный крейсер «Лютцов» они сами затопили ещё до прорыва. Правда, повреждённого у немцев было хоть завались: 9 единиц одних только крупных кораблей требовали докового ремонта, не считая «мелочи» и лёгких повреждений.

Какое-то время британцы преследовали немцев. То и дело возникали спорадические стычки. Стороны маневрировали, стремясь улучшить своё положение. Видимость падала. В девять вечера зашло солнце и стало совсем темно.

Ночью царил хаос. Отдельные корабли и группы пытались найти друг друга, найти своих, понять, кто перед ними находится, а потом, по возможности, потопить его, пока не поздно. Часто противники находились гораздо ближе друг к другу, и время от времени уподоблялись античным триремам. Например, германский линкор тараном снёс британский эсминец.

Но, опять же, стратегического баланса сил ночное столкновение не изменило — не был потоплен ни один современный линкор или линейный крейсер. Хотя немцы потеряли старый эскадренный броненосец, построенный ещё в додредноутную эпоху, — бедняга нарвался на торпеды британского эсминца. Все семь сотен членов экипажа погибли.

Днём первого июня флоты вернулись на свои базы — боезапас был расстрелян, люди устали, нанесённые повреждения не давали думать о продолжении боя. Сражение закончилось.

Выиграли все (на самом деле нет)

Стратегический итог Ютландского сражения был равен нулю. Оба флота сохранили ядро из наиболее крупных и ценных кораблей и примерно ту же боеспособность, хотя многие, конечно, требовали многомесячного ремонта.

Немцы потеряли эскадренный броненосец, линейный крейсер, четыре лёгких крейсера, пять миноносцев и 2551 человека. Потери британцев были ощутимее — три линейных крейсера, три броненосных и восемь миноносцев. А также 6097 человек.

Тем не менее, обе стороны не постеснялись заявить о своей победе.

Немцы заявляли, что выиграли «по очкам», уничтожив больше неприятельских кораблей. Англичане — что немцы оставили поле сражения, а значит, господства на море не завоевали.

В последнем заявлении имелась изрядная доля смысла. Ведь это Шеер выходил в море с намерением разбить неприятеля и улучшить, если не уравнять глобальные шансы. С этой задачей он не справился — а при подавляющем превосходстве британского флота всё остальное было не так уж и важно.

В августе 1916 года немцы ещё вывели в море большинство своих тяжёлых кораблей — но дело вновь закончилось ничем. Чем больше проходило времени, тем меньше оставалось веры в способность линкоров хоть что-то изменить. Британская морская блокада продолжала действовать, затягивая удавку все сильнее и сильнее.

А это значит, что «ничейный» исход боя был на руку не Германии, а Антанте.

Ответ на пост «»Сувениров не брать!», или Радиоактивный флот Бикини»

В связи со всем описанным в оригинальном посте, хочу дополнить его следующей информацией:

Одновременно с происходящими событиями, в далёком Париже мучался от острой нехватки денег и популярности французский инженер Луи Реар. Как окажется в дальнейшем — французские инженеры в условиях острого дефицита внимания даже бельё могут конструировать, а не только странные машины и деревянные танки. И вот, в июле 1946 года, затейник Луи был посещён музой, нашептавшей ему идею открытого купальника. Имеющийся к тому моменту ультрамодный купальный комплект «Атом», представлявший из себя закрытый бюстгальтер и труселя чуть ли не до подмышек, показался изобретательному французу чересчур консервативным и он выдумал быстро ставший скандальным, а в связи с этим — чрезвычайно популярным эталон открытого купальника. Название для изобретения инженеру помогли придумать американские военные, грохотавшие из отдаленного участка Тихого океана так, что слышно об этом было во всем мире.

Voi la! «Какая удача» — резонно предположил инженер и, недолго думая, окрестил своё детище «Бикини», после чего, не желая упускать очевидную удачу, изрыгнул из себя рекламный слоган, под которым и стартовали первые продажи дефицитной новинки в парижских магазинах. Слоган оказался коротким, но до приторности уместным: «Бикини — разделённый атом!».

«Граф Цеппелин»: сумрачный авианосец Третьего рейха

Возрождавшие немецкий флот нацисты хотели, чтобы у них всё было как у больших мальчиков. Включая, конечно, и авианосцы. Что из этого получилось — читайте в нашем материале.

Гонка за лидерами

Свой первый авианосец немцы хотели построить ещё в 1918 году. По примеру британцев с их «Аргусом», они решили допилить под это дело недостроенный лайнер. Но штамповка подлодок была признана более актуальной задачей — планы остались только на бумаге.

Когда в начале 1920-х стартовала полноценная «авианосная гонка», Германии на этом празднике жизни не было — версальские ограничения, да и вообще не до того. Но нацисты сразу же после прихода к власти взяли курс на возрождение вооружённых сил, включая рейхсмарине.

Проектирование следующего немецкого авианосца втихую начали ещё в 1934-м. А в следующем году было заключено Англо-германское морское соглашение, по которому Третий рейх получил уже «официальное» право построить авианесущие корабли суммарным водоизмещением 38 500 тонн. Но главная проблема никуда не делась.

У немцев не было опыта в этой области.

Экспериментировать «на кошках», как это делали другие, времени тоже не было. Логичным было обратиться к чужому опыту. Детально изучить британские или американские наработки они не могли, но для понимания основных принципов организации там палубных операций вполне хватало и открытых источников.

А ещё у Германии были отличные отношения с японцами, и в том же 1935 году они получили комплект документации по посадочному оборудованию авианосца «Акаги». Казалось бы — смотри и выбирай, у кого что копировать. Но немцы не были бы немцами, если бы не пошли своим уникальным, чисто немецким путём.

«Сумрачный гений» в действии

Первым делом обычно вспоминают экзотическую артиллерию их авианосца — аж шестнадцать 150-мм орудий в спаренных установках. Тут немцы, конечно, слегка переборщили, но тогда и в других флотах считалось, что авианосец — это такой крейсер с дополнительными возможностями, а посему главный калибр ему просто необходим.

Главной же фишкой стала «авианесущая» составляющая, где они радостно забили на весь зарубежный опыт. Для начала там имелось всего четыре аэрофинишёра при полном отсутствии аварийных барьеров. То есть самолёт мог безопасно садиться лишь после того, как предыдущий опустили в ангар. Что в разы уменьшает темп посадок.

Но ещё более оригинальной была схема взлёта. Это должен был быть первый в истории авианосец с исключительно катапультным взлётом. В этом месте поклонники арийского гения обычно делают стойку — ведь их обожаемые белокурые бестии первыми пришли к победившей затем схеме CATOBAR!

Но дьявол скрывался в деталях.

Американцы тоже пихали катапульты на все свои авианосцы. Но, если не считать первых экспериментов на «Лэнгли», они использовали катапульты с зацепом за стойки шасси — каковую схему используют и по сей день. А вот немцы пошли по принципу: «Работает? Так не лезь улучшать!».

У них машины должны были взлетать с катапультных тележек. Почти таких же, как для запуска гидросамолётов с линкоров и крейсеров. Самолёт ещё в ангаре ставился на эту тележку и по специальным рельсам выкатывался на самолётоподъёмник. Затем, тоже по рельсам, подавался на одну из двух пневматических катапульт в носу.

Каждая могла сделать четыре запуска — затем перезарядка баллонов. Да и устройство «подъездных путей» не позволяло разместить на палубе достаточно машин для сколь-нибудь массированного взлёта. То есть к медленной и печальной посадке самолётов присовокуплялся ещё более медленный и печальный подъём их в воздух.

Конечно, нельзя сказать, что у проекта совсем не было достоинств. Приличная скорость в 35 узлов, бронирование и противоторпедная защита тоже были на уровне, вполне достойная ПВО. Но идиотская схема взлётно-посадочных операций делала все эти плюсы бессмысленными.

Первый немецкий авианосец «А» был заложен в Киле 28 декабря 1936 года. Спустя два года, в присутствии всей военной верхушки во главе с Гитлером, он был спущен на воду под именем «Граф Цеппелин». В том же 1938 году был заложен однотипный авианосец «B», а всего оптимистично планировалось построить четыре таких корабля.

Можно придумывать сколько угодно «альтернативок» о том, чем обернулся бы тот же рейд «Бисмарка», будь при нём ещё и «Граф Цеппелин». Но в нашей суровой реальности Третий рейх постройку авианосца не потянул.

Что-то пошло не так.

Катапульты и аэрофинишёры для «Цеппелина» так и не были изготовлены. Его зенитки были проданы СССР вместе с крейсером «Лютцов». Орудия главного калибра отправились для усиления береговой обороны. А о создании палубных самолётов в условиях реализации девиза Геринга «всё, что летает, — моё!» можно сложить отдельную сагу.

Готовый корпус с машинами то уводили из Киля подальше от бомбардировок союзников, то возвращали на достройку, когда у Гитлера опять просыпался интерес к проекту. Наконец по распоряжению фюрера в начале 1943 года работы были окончательно прекращены, и недострой утащили в Штеттин, где он два года тупо ржавел.

Когда 25 апреля 1945 года в город ворвались советские танки, корабль был подорван грамотно установленными зарядами. СССР достался сомнительной ценности трофей — повреждённый притопленный корпус с уничтоженными котлами, турбинами и прочим. Без вооружения и взлётно-посадочного оборудования.

20 000 тонн металлолома.

Поэтому наше руководство без особых терзаний поступило так, как и рекомендовалось делать с непригодными для службы «трофеями группы C» англо-советско-американской военно-морской комиссией. Весной 1946 года корабль был поднят и неторопливо изучен. А 16 августа 1947 года его вывели в море и потопили как мишень.

Разоблачительные стенания о том, как глупый Сталин не заценил попавшее ему в руки чудо германской мысли, звучат у нас очень давно. Но на самом деле даже если бы «Граф Цеппелин» достался нашим специалистам в достроенном виде, то единственное, что они могли бы почерпнуть из его изучения, — это как не надо строить авианосцы.

Про «убийцу эсминцев»

Служба на подводном флоте вообще не сахар, даже на подводном флоте Дяди Сэма. Перед началом мировой бойни номер два служить там могли либо законченные пессимисты, либо конченые оптимисты.

Предвоенные учения американского флота проводились в обстановке максимально приближенной к боевой – то есть только днем (безопасность превыше всего), в хорошую погоду (обратно безопасность). Поскольку просто топить торговые суда (Там же люди. ) было запрещено подписанными конвенциями, подводникам предлагали пробовать атаковать боевые надводные корабли, действующие в составе эскадры. Учения проходили строго по расписанию: и на кораблях эскорта и на самолетах прикрытия эскадры четко знали: парни, по программе учений сегодня вас атакует подводная лодка. С 14 до 15 часов. Да кстати, атака будет с левого борта, ради всего святого, налево не рулите, не протараньте ее пока она под водой (безопасность превыше всего). В этих условиях атакующая субмарина обычно оказывалась обнаружена и условно уничтожена за два часа до ее выхода в море. Надводники гнусно хихикали над подводниками и всегда выигрывали по очкам, что было обидно, но безвариантно. К счастью, приходившие в середине войны на подводный флот командиры этого не знали и начали топить японцев. Это было особенно важно в свете того, что после Перл-Харбора американцы старались драться теми, кого не жалко, то есть подводными лодками.

В довесок янки вооружили свои подводные лодки превосходными торпедами, который взрывались раз в неделю по большому обещанию. Вероятно, предполагалось, что команда неприятельского корабля, увидев прошедший под килем след торпеды, из чувства фэйр-плей, сама усядется в шлюпки и совершенно безопасно пустит ко дну свое условно уничтоженное корыто. Но воевать пришлось с японцами, у которых в бусидо про фэйр-плэй не написано. После того, как командиры подводных лодок заявили о том, что взрывается только каждая третья торпеда, недостаток срочно устранили и торпеды перестали взрываться вообще. Командиры лодок со слабыми нервами были списаны в запас. Командиры с сильными нервами всерьез подумывали об оснащении своего корабля абордажными мостиками. Правда, к середине 1943 года система дала сбой и на лодки попало, наконец-то, нормальное оружие, что немедленно привело к расширению глаз японцев. Они были свято уверены, что давно сделали американский подводный флот, тру-подводным. А оказывается, все это время подлые янки разыгрывали из себя ниндзю-пацифиста: невидимого и бессмысленного.

В общем, к моменту появления на фронте нашего героя, воевать уже было можно, но прославиться – сложно, поскольку американские подводники уже успели собрать, казалось бы, все мыслимые ачивки. Звали его Сэм Дили, родом он был с техасщины, и в декабре 1942 стал первым после бога на борту субмарины «Хадер», «кефаль» если по нашему. Весной 1943 года по его лодке, проходившей учения в Карибском море, на волне «юботомании» случайно отбомбился патрульный бомбардировщик ВВС США. Последующая проверка состояния нижнего белья невозмутимого командира, отработавшего маневр уклонения, показала его полную готовность идти и нагибать япошек прямо сейчас. «Иди, Дили» сказали ему и он пошел.

На войне как на войне – бравый капитан исправно топил японцев, те в свою очередь пытались утопить Дили, но с этим у них пока не сложилось. К ноябрю 1943 года «Хадер» совершил три боевых похода и отправил на морское дно восемь японских судов – результат отличный, но не выдающийся. Во время четвертого похода лодка занималась спасательными миссиями – принимала на борт сбитых над океаном американских летчиков. В ходе спасательных работ лодка встретила в море японский эсминец «Иказучи». Тут надо понимать, что вообще-то эсминец заточен на то чтобы карать подводные лодки – сам он быстрый, верткий, небольшой. Над водой лодка с ним тягаться не сможет, а под водой, теоретически, она должна прятаться и молиться, пока сверху ее одаривают глубинными бомбами. Японский эсминец, оказался нерасторопен, в результате чего получил торпеду в корму, и после детонации глубинных бомб испарился вместе со всем экипажем. Дили, как и все подводники, испытывал к вражеским эсминцам особую любовь, и немедленно вдохновился результатом.

В свой пятый, легендарный, поход лодка Сэма вышла в конце мая 1944 года, имея своей задачей снять группу австралийских коммандос с острова Борнео. Путь лодки лежал через пролив Сибуту, где должны были находиться толпы японских эсминцев – рядом была главная стоянка японского флота. Как раз в это время противник сосредотачивал на ней главные силы своего флота, поэтому бдительность японцев была утроена. Ночью 6 июня «Хадер» встретил небольшой японский конвой, следовавший в охранении двух эсминцев. В темноте лодка начала сближение с целью, но оказалась замечена противником – корабли эскорта устремились ее топить. Дили применил «русскую тактику» — начал стратежное отступление заманивая врага, незаметно погрузился, и ушел с пути вражьих эсминцев, которые в полном соответствии с кодексом самурая «цели нет, но есть путь», промчались бы мимо затаившейся субмарины. Но Дили привлек их внимание, выпустив торпеды в бок эсминца «Мицануки», каковой немедленно затонул. Со вторым эсминцем лодка играла в кошки-мышки в течение нескольких часов, выпустив по нему шесть торпед, после чего японцы ушли догонять конвой. Наличие в районе сосредоточения флота американской субмарины японцев не устраивало, поэтому на следующий день они начали интенсивный поиск врага, и засекли лодку с патрульного самолета. На ее уничтожение вышел новейший флагманский эсминец «Хаянами», на борту которого был командир 32-го дивизиона эсминцев капитан Орита Цунэо. Его корабли эскортировали флот адмирала Ямамото к Перл-Харбору, он считался экспертом по уничтожению подводных лодок гайдзинов и собирался показать мастер-класс. Дело было днем, остроглазые японцы засекли перископ субмарины и эсминец полным ходом устремился к ней. Дили – полным ходом устремился к нему. С дистанции 600 метров лодка выпустила три торпеды, и через 15 секунд раздалось два взрыва – эсминец попытался отвернуть и не смог. Минус «Хаянами», минус Цунэо, минус 208 членов экипажа, прямо на глазах изумленных зрителей с самолета. К месту боя спешно выдвинулись шесть японских кораблей ПЛО, но Дили уже и след простыл, он уплыл за коммандос, которые уже заждались. Через два дня, на обратном пути, все в том же заливе Сибуту «Хадер» встретил еще два патрулирующих японских эсминца – они искали американца и, на свою голову, нашли. Дили докладывал, что после торпедного залпа наблюдал попадание двух торпед в головной и одной торпеды в замыкающий эсминец. В реальности свой конец в заливе нашел эсминец «Таникадзе», его напарник не был поврежден и смог спасти 126 членов экипажа. На рассвете американская лодка встретила японский флот — 3 линкора, 4 крейсера и 8 эскадренных миноносцев, шедших под сильным воздушным прикрытием. Разумеется, Дили собирался пополнить свой счет, но «Хадер» была замечена и атакована эскортом. Лодка выпустила торпеды по ближайшему эсминцу и ушла на глубину. Экипаж слышал мощный взрыв, из чего было сделано заключение, что противник потоплен. После двухчасового преследования противник потерял контакт с «Хадер», и лодка всплыла, чтобы передать радиодонесение об обнаружении вражеских кораблей. Это было первое донесение в рамках будущего сражения в Филиппинском море, где будет сокрушен хребет японского флота.

По возвращению на базу Дили доложил о четырех потопленных и одном предположительно потопленном эсминце противника. Вкупе с его предыдущими заслугами это привело к награждению Сэма Дили высшей наградой США – Медалью почета, а весь личный состав лодки был удостоен благодарности Президента США. Пять эсминцев в одном походе – это было очень круто, и хотя, послевоенные изыскания урезали осетра до трех эсминцев – это все равно осталось рекордом подводного флота США и по сей день, и насколько мне известно рекордом подводного флота вообще.

Награду свою коммандер Дили получить не успел. По правилам американского флота, после пяти успешных походов командир должен был сдать корабль и получить новое назначение. Также с корабля снималась треть опытного личного состава и заменялась новичками. Используя свой авторитет, Сэм Дили уговорил командование разрешить ему вывести лодку с обновленным экипажем в шестой боевой поход. В составе «волчьей стаи» она должна была действовать на японских коммуникациях в Манильском заливе. 22 августа подводные лодки «Хадер» и «Хэддоу» атаковали японскую противолодочную группу из трех «кайбоканов» (специализированных кораблей ПЛО) – «Садо», «Мацува» и «Хибури». Все три японских корабля были потоплены, причем Дили записал на свой счет два из трех «охотников».

24 августа 1944 года, подводная лодка Сэма Дили преследовала японский танкер, сопровождаемый двумя кораблями эскорта. Она оказалась замечена японским патрульным самолетом, и один из охраняющих кораблей, кайбокан «CD-22» был наведен на цель. Согласно рапорту японцев, американская субмарина смело пошла на сближение с кораблем ПЛО, выпустив три торпеды. «CD-22» смог уклониться от залпа противника, и проходя над подводной лодкой, сбросил пять серий глубинных бомб. После пятого залпа на поверхность воды всплыло много соляра, обломков дерева и пробки.

«… Эх, судьба, не сложилась на этот раз, он промазал, а снайпер нет.»

На личном счету Сэма Дили числится 16 потопленных кораблей и судов противника общим тоннажем 54 000 тонн.

Источник