Современный этап мировой экономики

Современный этап мировой экономики отмечается целым рядом тенденций, которые, в свою очередь, оказывают непосредственное влияние на развитие международных финансов.

Во-первых, современная мировая экономика характеризуется повышением роли научно-технического прогресса, информатизацией и компьютеризацией.

Мировая экономика — это совокупность национальных хозяйств, находящихся в постоянной динамике, в движении, обладающих растущими связями и взаимосвязями и соответственно сложнейшим взаимовлиянием, в результате чего формируется крайне противоречивая, но вместе с тем более или менее целостная мировая экономическая система. Международные экономические отношения — это системообразующий элемент мировой экономики как особой системы. То есть элемент, связующий национальные экономики в определенную целостность. В качестве самостоятельных субъектов мировой экономики также иногда выделяют мировые финансовые центры (МФЦ), крупнейшие города и отдельные внутригосударственные регионы стран.

Использование новейших информационных технологий стало определяющим фактором развития международной финансовой системы. Участники финансовых рынков пользуются глобальными базами данных, интегрированными системами управления и осуществления платежей. Сейчас принятия финансовых решений базируется на сложном экономико-математическом моделировании, статистическом анализе, методах математико-статистического прогнозирования. Уже можно говорить о существовании «виртуальной экономики», поскольку сейчас распространены Интернет-магазины, платежи через компьютерные сети и тому подобное.

Во-вторых, обостряются проблемы окружающей среды. В последнее время вопрос экологизации мировой экономики становится все более актуальным. Сегодня стоит вопрос создания новых технологий производства, очистных сооружений и т.д., что, несомненно, является дорогостоящим и длительным процессом.

В-третьих, международная экономика сейчас находится под весомым влиянием геополитических изменений. Сегодняшний политический и экономический строй мира характеризуется доминирующей ролью крупнейших государств, усилением роли международных организаций и международных финансовых институтов и тому подобное.

Глобализация мировой экономики

Одной из основных характерных черт современной мировой экономики и международных финансов является интернационализация и глобализация мирового хозяйства. Под интернационализацией понимают сближение национальных экономик путем усиления промышленного сотрудничества и взаимозависимости международного товарооборота, движения капиталов, рабочей силы, взаимного влияния на экономические процессы в странах и регионах.

Глобализация — это процесс накопления структурных сдвигов и поэтапного формирования органически целостного, взаимосвязанного и взаимозависимого всемирного хозяйства, отдельные звенья которой органично сочетаются финансово-экономическими, производственно-техническими, информационными и другими связями, значительно всесторонне, многочисленным, глубже, чем на предыдущих этапах. Основой глобализации стала интернационализация НЕ обмена, а производства. То есть глобализация — это высший этап интернационализации всех факторов производства, когда система международных экономических отношений охватывает все национальные экономики, укрепляя экономическую целостность мира.

Выделяют несколько сфер экономической глобализации международная торговля товарами, услугами и технологиями, международное движение факторов производства (прямые инвестиции и рабочая сила) и международные финансовые операции (займы и кредиты, валютные операции, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами).

Итак, мировое сообщество все отчетливее выступает как функционально взаимосвязанная целостная система, а глобализация мировой экономики создает новое «окружающая среда» для экономического роста стран, определяя новые ориентиры их экономической политики. Динамические изменения в мировом хозяйстве составляют «глобальные вызовы» многим странам.

Один из таких «вызовов» порождается финансовой глобализацией — формированием глобального финансового рынка, интенсификацией трансграничных финансовых транзакций, появлением новых механизмов и инструментов международных финансовых операций.

Новая ситуация в мире, сложившаяся в конце XX в., открывает перед народами широкие перспективы для сотрудничества, доступ к достижениям мировой цивилизации. Вместе с тем глобальная трансформация мировой экономики ставит перед странами и новые сложные проблемы адаптации к динамического процесса социально-экономической модернизации.

Глобализация мировой экономики, глубокие структурные сдвиги, вызванные развертыванием инновационного процесса и деятельности транснациональных корпораций, нуждаются не только предельной мобилизации всех ресурсов и возможностей стран, но и максимального использования преимуществ международного разделения труда, интеграции в мировое хозяйство.

Взаимозависимость стран становится одной из самых существенных черт процесса глобализации мировой экономики. Такая взаимозависимость все больше приводит координации деятельности государств в решении не только политических, экологических или экономических проблем, но и других глобальных проблем, прежде всего гуманитарных, связанных с общечеловеческими ценностями и правами человека.

К основным факторам глобализации мировых финансов можно отнести следующие:

- интернационализация хозяйственной жизни. Интенсификация экономических связей между странами, национальными компаниями и активизация международного производства требовали новой финансового среды. Это вызвало, во-первых, качественные преобразования в международных валютно-кредитных отношениях; во-вторых, переплетение и дополнения национальных рынков ссудных капиталов; в-третьих, интеграцию и глобализацию фондовых рынков; в-четвертых, огромные темпы роста международных банковских операций, создания всемирной сети филиалов транснациональных банков.

- активное распространение научно-технических достижений. Распространение новейших технологий вызвало настоящую «банковскую революцию». Оно позволило значительно повысить качество обработки финансовой информации, обеспечить чрезвычайную скорость осуществления международных операций и перемещения ресурсов между отдельными сегментами финансового рынка. Технические усовершенствования в сфере электронной связи снизили стоимость выполнения международных транзакций, телекоммуникации помогают банкам привлекать сбережения с депозитных пулов всего мира, банки могут заключать сделки через систему СВИФТ.

- либерализация международных валютно-кредитных отношений и финансовых рынков. Тенденция к уменьшению вмешательства государства в финансы проявилась в последние десятилетия в различных по уровню развития группах стран.

Финансовая конкуренция между странами усиливает тенденцию либерализации. Свидетельством этого является подписание странами-членами ВТО соглашения о либерализации с 1999 г. рынка финансовых услуг, постепенное уменьшение барьеров на рынках ссудных капиталов. Дерегулирование рынка капитала позволило владельцам финансовых активов быстро переводить их из одной страны в другую и, таким образом, оперировать по сути в глобальном финансовом среде.

Продолжается рост степени интеграции национальных рынков денег и капитала. Прогрессирующее взаимное переплетение национальных финансовых рынков, уменьшение барьеров между внутренними и международными финансовыми рынками позволило огромным ресурсам свободно двигаться между различными сегментами мировой финансовой системы. В результате объем трансграничных финансовых транзакций достиг невиданных масштабов.

К последствиям финансовой глобализации можно отнести:

- быстрый рост мировых финансовых потоков и резкое увеличение объемов трансграничного перелива капитала, расширением масштабов международных кредитных и фондовых рынков.

- появление в международном обороте новых финансовых инструментов, которые разрабатываются транснациональными банками;

- интенсификация потоков иностранных инвестиций. Расширение мировой сети транснациональных корпораций на основе новых прямых иностранных инвестиций вызвало значительные международные финансовые потоки дивидендов, «роялти», внутрикорпоративных кредитов и миграцию временно свободных финансовых активов в налоговые «оазисы» и оффшорные центры транснационального бизнеса.

- возникновение мировой сети финансовых центров. Она объединяет ведущие финансовые центры — Нью-Йорк, Лондон, Токио, Цюрих, а также другие финансовые центры (Франкфурт, Амстердам, Париж, Гонконг). Причем произошли некоторые изменения по условиям формирования таких центров. Если раньше необходимыми их атрибутами считались высокоразвитая банковская система, большая фондовая биржа, то в последнее время для возникновения некоторых новых финансовых центров (Сингапур, Бахрейн, Кипр, Панама, Багамские Острова и т.д.) оказалось достаточно таких условий, как либеральное финансовое законодательство .

- все весомее субъектами глобального финансового среды становятся крупные институциональные инвесторы (пенсионные, страховые фонды, инвестиционные компании, взаимные фонды). Суммарный объем аккумулированных крупными институциональными инвесторами активов достиг 10 трлн долл.

Итак, по своим последствиям процесс глобализации не отличается четкой однозначностью. С одной стороны, в глобализации видят движущую силу мирового развития, ведь глобальные рынки создают новые возможности для роста эффективности бизнеса. Они открывают доступ к огромным ресурсам капитала, технологии, более дешевого импорта и вместительных экспортных рынков.

Главные противоречия современного этапа глобализации мировой экономики

С другой стороны, глобализации рассматривают как фактор роста неравенства внутри стран и между ними, угрозу занятости и жизненным стандартам. Процесс глобализации неизбежно вступает в противоречие с действующими национальными режимами регулирования и связан с серьезными макроэкономическими ограничениями, рисками и порождает много сложных проблем и противоречий, среди которых наиболее значимыми являются:

- Стирание национальных особенностей стран;

- В условиях глобализации наиболее полной мере могут реализовывать свои интересы только наиболее развитые страны мира. Кроме того, как уже отмечалось, выгоды финансовой глобализации распределяются между отдельными странами неравномерно. Все это вызывает противодействие государств. Они пытаются отстаивать свои национальные интересы, финансово-экономическую безопасность, удержать рычаги регулирования экономики и защитить благосостояние своих граждан в новом, меняющемся среде.

- Глобальная «цепная реакция» распространения финансовых и валютных кризисов, угрожает стабильности развития национальных государств. События 1997-1999 гг., составляют один из ярких примеров проявления отрицательного потенциала глобализации. Первым симптомом такого кризиса как продукта новой международной финансовой системы стал кризис в Мексике. Сначала считалось, что валютно-финансовый кризис будет иметь исключительно региональный азиатский характер. Однако вскоре, в августе 1998 г., он достиг России и других государств СНГ.

- Страны, которые привлекают значительные объемы частного капитала, более уязвимы в случае неожиданного изменения уровня доверия инвесторов.

- Международная торговля и глобальные финансовые рынки не способны заниматься такими социальными потребностями, как сохранение мира, уменьшение уровня бедности, защита окружающей среды, условия труда, права человека, — тем, что обычно называется «общественным товаром».

Правительства многих стран понимают, что преодолеть эти негативные тенденции глобализации они могут, только координируя политику и объединяя усилия.

Вот почему наряду с глобализацией на современном этапе развиваются процессы регионализации, в частности региональной экономической интеграции. Такие процессы активно вступают в силу в Западной Европе (ЕС) и — Северной Америке (НАФТА). Они происходят (хотя и значительно медленнее) и в Азии (Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества), Латинской Америке и в Африке.

Глобализация финансовой среды ставит, таким образом, на повестку дня вопрос о соответствующей «глобальную» координации действий стран в финансово-экономической сфере, о чрезвычайно ответственную роль мировых финансовых организаций (МВФ, МБРР и др.) В регулировании валютно-финансовых проблем и обеспечении прогнозируемой (управляемой) эволюции современной валютно-финансовой системы.

Большое значение на современном этапе мировой экономики, в условиях глобализации мировых финансов приобретают унификация стандартов деятельности финансовых учреждений, бухгалтерской отчетности, национальной статистики, гармонизация критериев и требований валютно-кредитной, налоговой политики, разработка общих «правил поведения» в глобальном финансовом среде.

Источник

Основные этапы развития современного мира

Опыт человечества показывает, что стремление людей к материальному обогащению и безграничному потреблению ресурсов является естественной чертой человека нашей цивилизации. Такие же цели и ориентиры присуши не только людям, но и государствам. С экологических позиций, экономический рост представляет собой постоянное и все ускоряющееся увеличение потребления природных ресурсов. При этом прогресс нельзя «запретить», он будет сопровождать человека всегда.

На протяжении исторического времени способы обогащения менялись и поддерживались законами и правом. В рабовладельческих государствах, когда основная масса населения существовала на предельно низком уровне жизни, использовались главным образом возобновляемые! природные ресурсы, но экономический рост был крайне медленным. Значительный вклад в богатства вносили грабежи более слабых групп населения и государств.

Существенных нарушений окружающей среды не происходило, хотя известно, например, что в Средиземноморье были вырублены значительные участки леса и началось активное уничтожение знаменитого ливанского кедра, который использовали для строительства финикийского флота, храмов и производства смол для бальзамирования.

При феодализме сохранилось централизованное правление, но грабить своих граждан существенно ограничивалось, притом, что процветало ограбление вражеских государств и их граждан, а также вновь открытых земель. Рождались новые технологии, но экономический рост по-прежнему был медленным. Использовались в основном возобновляемые ресурсы, особенно леса, которые нужны были не только для строительства, но и для получения энергии.

В начале XIX века произошел резкий скачок в технологиях, существенно возросло потребление возобновляемых ресурсов, расширилось потребление не возобновляемых ресурсов, прежде всего угля и нефти. Сильно возросла антропогенная нагрузка на природные экосистемы. Страны, которые первыми стали на путь быстрого экономического развития.

опирались на использование в технологиях возобновляемых ресурсов, получая сразу большую отдачу.

Великобритания — первая промышленная держава мира в XIX веке — очень быстро разрушила естественные сообщества: были уничтожены все леса, и уже тогда встала проблема загрязнения воздуха и кислотных осадков в районе крупного центра металлургии — города Бирмингема. В колониях Великобритании также шло разрушение природы, например в Северной Америке на обширных территориях вырубали веймутову сосну для строительства королевского флота.

К началу XX века развитые страны оказались перед фактом разрушения своей природы. В ходе индустриального развития заметно менялась география антропогенного воздействия на окружающую природную среду. В 20—30-х гг. XX века средоточием мировой промышленности и крупных городов были Западная Европа и США, которые резко превосходили другие регионы Земли по масштабам и разнообразию воздействия. Другие страны служили главным образом поставщиками ресурсов. К 50—60-м гг. объем производства в индустриальных странах существенно увеличился: выросло энерго- и ресурсопотребление, причем страны третьего мира не только остались поставщиками ресурсов, но и превратились в полигон для первичной переработки сырья.

В 80-х гг. ситуация стала резко меняться. Высокоразвитые страны вступили в постиндустриальную фазу развития и постепенно свели к минимуму свою тяжелую индустрию, смещая ее на периферию мирового хозяйства. Энергетический кризис 70-х гг. потребовал перестройки экономики, широкого внедрения чистых (безотходных) технологий. В то же время появились новые знания и не известные ранее виды загрязнения окружающей среды, сопутствующие новым отраслям деятельности: стабильные и ^^разлагающиеся химические вещества, не встречающиеся в природе, радиоактивное, электромагнитное, а также биологическое загрязнения.

В итоге развитые страны остались главным в мире потребителем ресурсов, но сохранили существенный вклад в общее загрязнение окружающей среды на планете, хотя центр тяжести экологически опасных производств смещается в страны третьего мира. Среди последних оказались и восточноевропейские государства. Сейчас эти государства выделяются на мировом рынке высоким удельным весом промышленности, особенно тяжелой с ее потенциально опасными для окружающей среды и человека «грязными» технологиями.

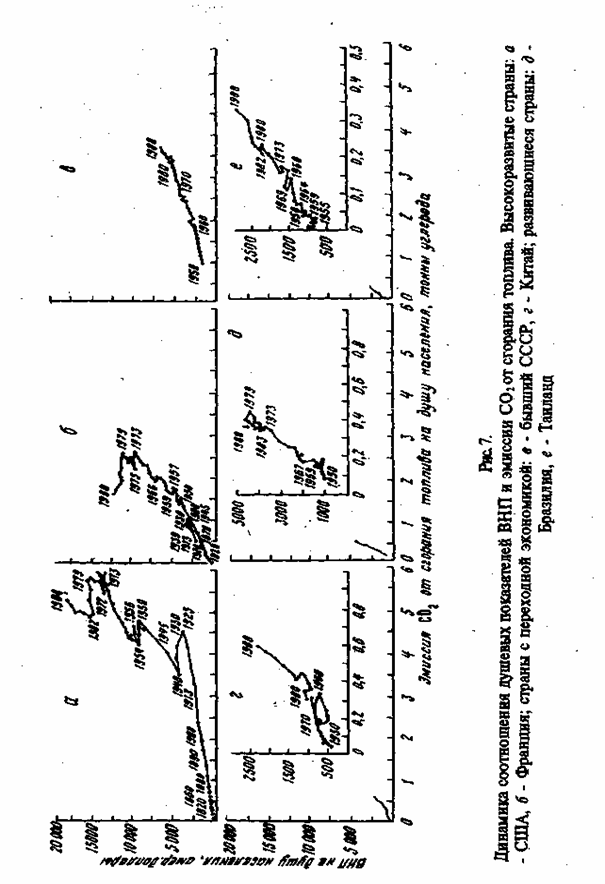

Яркой иллюстрацией такой динамики развития являются изменения концентрации диоксида углерода в расчете на душу населения и по сравнению с душевыми показателями ВНП в разных странах за последние 40 лет (рис. 7).

В развитых странах при устойчивом и довольно быстром росте ВНП пик загрязнения диоксидом углерода пришелся на середину 70-х гг. Уже в начале 80-х гг. по мере развертывания постиндустриальных тенденций кривая эмиссии стабилизировалась и даже поползла вниз. В странах с

|

|

| члжмзом паяд внцнв |

плановой экономикой, в большинстве развивающихся государств выбросы диоксида углерода растут Пропорционально увеличению ВНП и численности населения. Таким образом, острота экологических проблем тесно связана с технологиями и их модернизацией.

Избежать этапов развитых стран, по-видимому, невозможно, тем более что большинство стран с переходной экономикой уже подошли к ним или уже вступили в них. Специалисты, имеющие оптимистические взгляды на решение острых экологических проблем, считают, что перестройка в развивающихся странах должна быть направлена на ускоренное прохождение этапа высокого «технологического индустриализма», сменяющего «грязный индустриализм»’.

С 70-х гг. развитые страны вступили на путь постиндустриального развитии, который считают периодом промышленной и сменившей ее научно-технической революции. Для него характерен переход на ресурсо-сберегающие технологии, их интенсивное развитие и создание наукоемких технологий.

За последние 100 лет потребление ресурсов возросло не менее чем на два порядка. Это случилось не только вследствие роста индивидуального потребления, но и из-за быстрого увеличения численности населения.

Сейчас потребление характеризуется следующими показателями. Более 1 /з части суши (примерно 60 млн км 2 ) охвачено хозяйственной деятельностью. На каждого человека добывают и выращивают примерно 20 т сырья, которое перерабатывается в продукты массой 2 т и непосредственно идет на потребление. Для этого затрачивается мощность 2,5 х 10 3 Вт и 800 т воды.

Огромное количество ресурсов расходуется на непроизводительные нужды. К ним относится прежде всего военно-промышленный комплекс. Даже в мирное время он потребляет до 100% некоторых видов полезных ископаемых и занимает до 500 тыс. км 2 суши. Общие ежегодные затраты составляют в этой сфере около 1 трлн долларов, причем 3 /4 этой суммы приходится на развитые страны.

Военный персонал — весьма многочисленная категория населения, в которую входит контингент военнослужащих и служб безопасности, сотрудники военных предприятий и разработчики связанных с военными нуждами проектов, чиновники военных министерств, аналитических предприятий и центров. Военные расходы резко возрастают в случае боевых действий, которые почти постоянно имеют место в той или иной части света.

Безудержный экономический рост привел развитые страны практически к полному разрушению своих собственных природных территорий. Так, в Западной Европе (за исключением Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, подробнее см. гл. 10) и Японии не нарушенных человеком территорий почти не осталось, а в США их осталось всего 496. Сейчас эти страны и регионы усиленно потребляют природные ресурсы и ненарушенное экологическое пространство других стран.

Котляков В.М., 1997.

Для оценки сложившейся ситуации в мире и отдельных странах используются различные показатели и индикаторы.

Важнейшим индикатором для оценки сохранения естественной территории является плотность населения.Средняя плотность населения в мире составляет сейчас 39,8 чел/км 2 .

С достаточной степенью надежности для оценки уровня антропогенного воздействия и вклада хозяйственной деятельности в разрушение природных экосистем может быть использован показатель потребления энергии на единицу территории страны.Он используется, в частности, при расчетах коэффициента антропогенного давления.Коэффициент представляет собой частное от деления величины энергетической мощности народного хозяйства страны на ее площадь, отнесенное к среднеглобальной мощности. Характеристика ряда стран по этим показателям представлена в табл.5.1.

Таблица 5.1 Коэффициент антропогенного давления в некоторых странах 1

| Страны | Потребление энергии* | Потребление энергии на 1 млн га | Коэффициент антропогенного давления ** | % ненарушенных территорий | Плотность населения *** /г |

| Россия | 0,9**** | 8,7 | |||

| Финляндия | 27.5 | 1,25 | .9 | 16,3 | |

| Великобритания | 16,0 | 235,4 | |||

| Нидерланды | 41,0 | 339,2 | |||

| Австрия | 4,8 | 90,6 | |||

| Франция | 5,0 | 101,8 | |||

| Китай | 25,2 | 1,1 | 120,1 | ||

| Япония | 16,0 | 326,5 | |||

| Мир в целом | 1,0 | 39,8 |

* — петаджоулей в год, данные на конец 80-х гг.

** — в безразмерных единицах, по отношению к среднеглобальному давлению

**** — на 1994 г. для России коэффициент равен 0,7

Как видно из таблицы, антропогенное давление на окружающую среду в различных странах неодинаково, причем отчетливо прослеживается связь между коэффициентом антропогенного давления и плотностью населения. В нее, однако, не вписывается Китай, что, по-видимому, связано с особенностями структуры хозяйства.

1 По кн. Экология, охрана природы и экологическая безопасность/Под ред. Да-нилова-Данилъяна Б. И. М.: Изд-во МНЭПУ, 1997.

Коэффициент антропогенного давления достаточно надежно отражает степень воздействия человека на экосистемы, страны и регионы, являясь интегральным показателем антропогенной дестабилизации окружающей среды. Однако он имеет некоторые недостатки, в частности, неполно отражает ситуацию в развивающихся странах, где уничтожение лесов идет путем их выжигания или вырубки без применения машин, т.е. какой-либо регистрируемой энергии.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник