1941−1942: великое переселение людей и заводов

Эвакуация была беспрецедентна по масштабам и срокам: спасли почти 2600 предприятий и более 10 миллионов человек

В начале войны из-за всеобщей неразберихи и чрезвычайной напряженности транспортных потоков осложнилась эвакуация стратегически важных промышленных предприятий в глубь страны. Вывозили все, что можно вывезти, а то, что вывезти не могли, уничтожали.

Эвакуация промышленных предприятий из прифронтовых территорий в восточные районы страны — Поволжье, на Урал, в Западную Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию — преследовала цель создания здесь главного арсенала страны для нужд фронта. Она проводилась по единому плану и сразу же приобрела колоссальные масштабы. Задача состояла в том, чтобы в кратчайшие сроки перевести на восток страны значительное число крупных предприятий с их трудовыми коллективами, в том числе такие индустриальные гиганты, как «Запорожсталь», «Днепроспецсталь», Ново-Краматорский, Ижорский, ленинградский Кировский и другие.

Уже 24 июня 1941 года был создан Совет по эвакуации. Его председателем был назначен Н.М. Шверник, заместителями — А.Н. Косыгин и М.Г. Первухин. При наркоматах и в ведомствах были созданы специальные бюро и комиссии, на железнодорожных узлах и крупных станциях работали уполномоченные по эвакуации. Совет по эвакуации определял места, куда должны были перевозиться предприятия, брал на учет производственные, административные, складские, учебные и другие здания, пригодные для размещения эвакуированных предприятий, давал задания НКПС о выделении необходимого числа вагонов.

Согласно разработанному Советом по эвакуации плану, она осуществлялась в определенной последовательности. В первую очередь вывозилась готовая продукция, неустановленное оборудование, сырье и основные материалы. Во вторую очередь — подлежащее установке технологическое оборудование на действующих предприятиях, энергооборудование и станки. В третью очередь эвакуировались транспортные средства, имущество и вспомогательные материалы.

Было также разработано положение об эвакуации рабочих, служащих и членов их семей. Первоочередной эвакуации подлежали детские учреждения, женщины, имевшие детей, и люди преклонного возраста. Для вывоза гражданского населения в сентябре 1941 года при Совете по эвакуации было образовано специальное управление. А в местах, куда прибывали эшелоны эвакуируемых, создавались эвакуационные пункты, занимавшиеся устройством, расселением, медицинским обслуживанием и питанием покинувших свои родные места людей.

14 октября, в связи с угрозой захвата Москвы, ГКО принял решение об эвакуации на восток всех оборонных заводов Москвы и Московской области. 25 октября 1941 года образуется Комитет по эвакуации предприятий легкой промышленности, запасов продовольственных и промышленных товаров. На многих предприятиях работа не останавливалась вплоть до последней минуты. Иногда в одних цехах еще выполнялись заказы для фронта, а другие одновременно срочно готовили к вывозу. Так было при эвакуации предприятий Приднепровья, Донбасса, Харькова, Ленинграда, Тулы. Нередко уже под артиллерийским огнем противника рабочие грузили оставшееся оборудование и с последними эшелонами уже под обстрелом покидали родные места.

Эвакуация проводилась в исключительно сжатые сроки с очень широкой фронтовой и прифронтовой территории, нередко под обстрелом врага или под ударами его авиации. Исключительно напряженно работал железнодорожный транспорт. Доставляя на фронт огромные воинские пополнения, одновременно он выполнял большую часть эвакуационных перевозок. Только в июле 1941 года для нужд эвакуации выделялось по 10 тысяч вагонов в сутки. Всего же для перевозки людей и материальных ценностей на восток было использовано до 1,5 млн. вагонов, сформировано 30 тысяч эшелонов.

За весь период эвакуации в глубокий тыл страны было перебазировано почти 2600 предприятий. До войны они давали почти треть всей промышленной продукции страны. В восточные районы СССР было перемещено более 10 млн. человек, почти 11 тысяч тракторов, значительное количество скота, имущество колхозов и совхозов, машинно-тракторных станций.

Примерно до декабря 1941 года эвакуируемые предприятия все еще находились в пути, разгружались или монтировались, поэтому они полностью прекратили военное производство и выпуск готовой продукции.

В результате валовой объем промышленности в декабре упал до 47,6%, Выпуск проката черных и цветных металлов в декабре 1941 года резко уменьшился по сравнению с июнем.

Это не могло не привести к угрожающему спаду производства вооружений и боевой техники, особенно танков, стрелкового вооружения и боеприпасов. Ввиду угрозы захвата Москвы гитлеровцами в ход пошли практически все стратегические запасы оружия и продовольствия, танков и авиации. Нередко было так, что ГКО был вынужден поштучно распределять по фронтам танки, самолеты и артиллерийские орудия.

Сложность восстановления эвакуируемых промышленных предприятий была неимоверной. Часть эшелонов с их оборудованием попадала под бомбежки вражеской авиации, поэтому прибывала на новые места недоукомплектованной. Работы по монтажу цехов и производственного оборудования производились зимой, рабочих рук не хватало, ощущался дефицит строительной техники, очень тяжелыми были жилищно-бытовые условия. Однако трудовой героизм и самоотверженность советских людей позволяли преодолевать все трудности.

Сказался также жесткий контроль и организационные способности советского партийного и государственного руководства, проявившего в столь экстремальных условиях все свои положительные качества. Но самая главная сила, позволившая в короткие сроки построить новые производственные мощности и начать выпуск готовой продукции, предназначенной для нужд фронта, — это самоотверженный труд советского народа, давший невиданные ранее образцы трудового героизма.

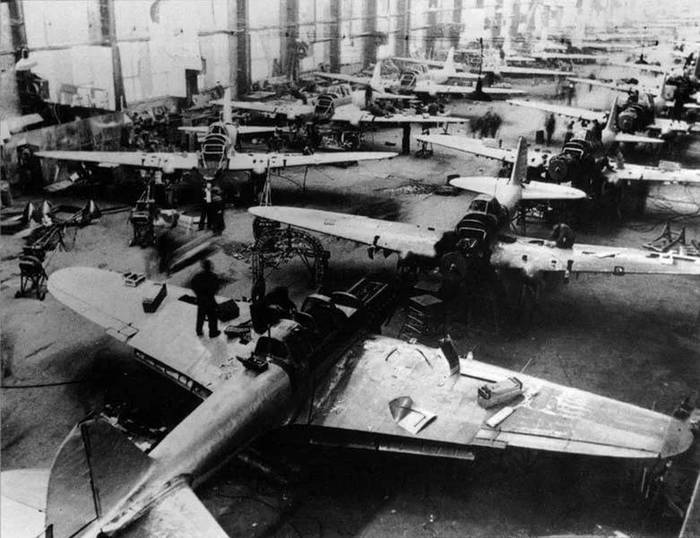

Нередко случалось так, что над новым заводом еще не было кровли, а рабочие, инженеры и техники уже выпускали готовую продукцию. Перебазированные на восток авиационные заводы стали выпускать боевые самолеты уже через месяц-полтора после монтажа оборудования на новом месте.

Иногда заводы и фабрики размещались на территории уже действовавших предприятий и сливались с ними. Так, вывезенные из Ленинграда Кировский и из Харькова дизельный заводы расположились на территории Челябинского тракторного завода. На базе этих трех заводов был создан крупнейший в стране Уральско-Кировский танковый завод, названный в народе Танкоградом.

Вторая эвакуация производительных сил страны в связи с наступлением немецко-фашистских войск летом 1942 года на южном крае советско-германского фронта также значительно затормозила рост военного производства СССР. В целях ее осуществления ГКО создал новую комиссию по эвакуации населения, предприятий, имущества колхозов, совхозов и машинно-тракторных станций из Ворошиловградской и Сталинградской областей, Ставропольского и Краснодарского краев.

По сравнению с 1941 годом эвакуация 1942 года проводилась с ограниченной территории и в меньших масштабах. Всего летом и осенью 1942 года на восток было перебазировано 150 крупных предприятий, для чего потребовалось почти 70 тысяч железнодорожных вагонов.

Эвакуация осуществлялась также и водным путем, в частности через Каспийское море. Ценные грузы и оборудование были перемещены из осажденного Севастополя по Черному морю. На Волге были созданы крупные переправы, через которые моряки Волжской военной флотилии и гражданского флота, нередко под огнем противника, перевезли более 300 тысяч человек, большое количество сельскохозяйственных машин, зерна, горючего, различного имущества и скота.

«Дорогой жизни», проложенной по льду Ладожского озера, на Большую землю из блокадного Ленинграда было эвакуировано много горожан, огромные объемы различного ценного промышленного оборудования и материалов. В обратном направлении в осажденный город поступало продовольствие, горючее, боеприпасы. Летом 1942 года через Ладожское озеро за одну навигацию было переправлено почти 800 тысяч ленинградцев, железнодорожный подвижной состав и различное промышленное оборудование и материалы.

В результате колоссальных усилий народа Советский Союз в кратчайшие сроки сумел осуществить коренную перестройку экономики на военный лад, в исключительно сложных условиях эвакуировать и пустить в ход огромные производственные мощности. Уже к середине 1942 года СССР располагал быстро растущей военной экономикой, способной обеспечить основные нужды фронта.

Источник

Эвакуировать Советский Союз: как спасли промышленность

Какими были масштабы и условия эвакуации населения и предприятий СССР в годы Великой Отечественной войны

История Великой Отечественной войны и история Победы никогда не будут полными без упоминания истории создания технологической базы, позволившей Советскому Союзу одержать победу над нацистской Германией. А история ковавших щит и меч для Красной Армии, в свою очередь, немыслима без рассказа о том, как в первые месяцы войны с запада на восток СССР перебрасывались эвакуируемые промышленные предприятия и население.

Такого масштабного перемещения трети населения страны и почти половины ее технологических ресурсов не знало ни одно другое государство, участвовавшее во Второй мировой войне. И при всех колоссальных масштабах такого «переселения народов» все эвакуированные люди и предприятия в кратчайшее время приступили к делу и не просто наладили производство военной продукции, а обеспечили его непрерывный рост, который в итоге и стал важнейшим залогом Победы.

Что и куда вывозить

Никаких общегосударственных планов эвакуации предприятий и населения на случай войны с Германией в Советском Союзе не было. Специальный орган — тот самый Совет по эвакуации, который должен был заниматься этим вопросом, был создан постановлением Центрального комитета ВКП(б) и Совнаркома на третий день войны, 24 июня. Через три дня появился и документ, определявший как, куда и кого вывозить и в каком порядке это необходимо делать. Это было постановление «О порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества». А 5 июля появилось специальное постановление «О порядке эвакуации населения в военное время».

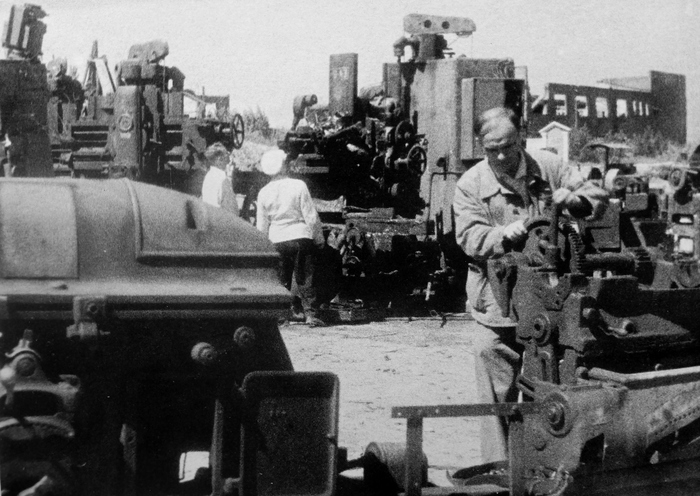

Эвакуация хозяйственного имущества советского оборонного завода на Урал, 1942 года

Вывозить в глубь страны планировалось в первую очередь квалифицированных рабочих и служащих, женщин и стариков, а также молодежь, не достигшую призывного возраста, и детей. Все эвакуируемые делились на пять групп. Первая и вторая группы — коллективы заводов и учреждений и учащиеся системы фабрично-заводского образования и ремесленных училищ, они были необходимы для срочной организации производства на востоке. Третьей группой были семьи военнослужащих, к четвертой относились воспитанники детских домов и интернатов. А к пятой группе, едва ли не самой многочисленной, относились те, кто эвакуировался индивидуальным порядком.

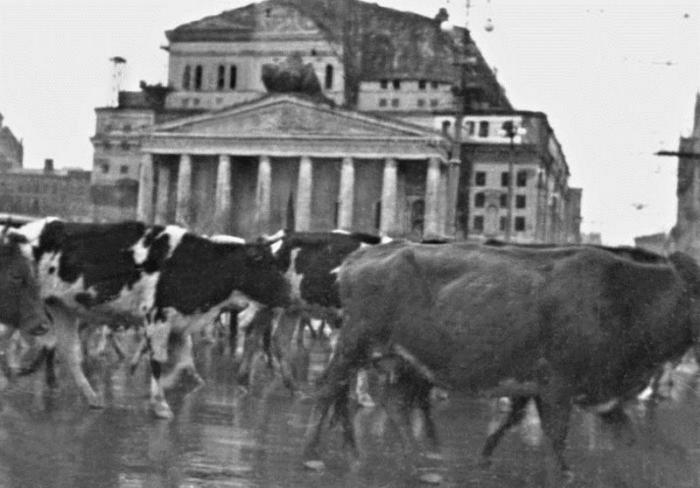

Эвакуируемые из подмосковных колхозов коровы проходят по площади перед Большим театром в Москве, октябрь 1941 года

Но переброска на восток людей из западных областей и республик СССР, где проживало около 40% населения страны, была только частью глобальной задачи. Война с присущим ей цинизмом требовала в первую очередь эвакуировать предприятия. С одной стороны, их нельзя было оставлять на оккупированной территории, чтобы не позволить противнику воспользоваться производственными мощностями для наращивания собственных военных ресурсов. С другой, именно на западе СССР были к тому времени сосредоточены основные военные мощности, и без них Красная Армия оказывалась бы на «голодном пайке» буквально во всем — от портянок до танков и самолетов.

Оборудование оборонного завода, выгруженное возле недостроенных цехов, Урал, осень 1941 года

Постановления требовали, чтобы из районов, оказавшихся под угрозой оккупации, вывозили в первую очередь станки и машины, цветные металлы, горюче-смазочные материалы и другое промышленное оборудование. Что же касается сельскохозяйственной отрасли, то надлежало в первую очередь вывозить запасы хлеба и эвакуировать скот. Не были забыты и культурные ценности: на Восток отправлялись практически все крупные театры и оркестры, упаковывались и увозились экспозиции и запасники крупных музеев, прежде всего Эрмитажа и Русского музея, а также Алмазный фонд СССР и ценности Оружейной палаты. О размерах этих фондов можно судить по таким цифрам: из Третьяковской галереи эвакуировали 18 430 экспонатов, из Русского музея — 300 тысяч, а из Эрмитажа — 1 млн 117 тысяч!

Заводы в чистом поле

Описать в деталях эвакуацию промышленности невозможно даже в рамках монографии, но представить ее можно на примере некоторых эвакуированных предприятий. Ведь процесс везде был одинаковым: демонтаж оборудования, погрузка на эшелоны, отправка на восток, прибытие к месту назначения, срочный монтаж оборудования (порой под открытым небом) и как можно более скорое начало выпуска так необходимого стране оружия, боеприпасов, приборов…

Производство штурмовиков Ил-2 на одном из авиазаводов в Куйбышеве, куда были эвакуированы около 40 предприятий авиапромышленности

Харьковский паровозостроительный завод — колыбель знаменитого танка Т-34 — было решено эвакуировать только 12 сентября 1941 года, когда рухнули надежды на то, что советско-германский фронт удастся стабилизировать по Днепру. ХПЗ планировалось перебазировать в Нижний Тагил, на «Уралвагонзавод», куда еще в конце лета эвакуировали основное оборудование для производства танков с ленинградского Кировского завода. Эвакуация планировалась в два этапа, чтобы завод продолжал выпускать так нужные фронту танки и одновременно понемногу отправлял оборудование в тыл. Но резкое ухудшение обстановки на фронте в начале октября 1941 года потребовало срочной эвакуации всего производства, и в этой спешке часть оборудования осталась в Харькове, а часть потерялась по пути. Не удалось увезти и существенную часть рабочих: когда враг подошел к городу, многие из них ушли в народное ополчение и погибли. Тем не менее благодаря той части оборудования и людей, что удалось эвакуировать, налаживание производства танков Т-34 на «Уралвагонзаводе» шло достаточно быстрыми темпами.

Сборка танков Т-34-76 в Нижнем Тагиле на оборудовании эвакуированного завода №183 — Харьковского паровозостроительного завода, 1943 год

Если многие харьковские и ленинградские танковые предприятия перебазировались на уже существующую промышленную базу, пусть ее и приходилось спешно расширять, то, например, московский завод «Авиаагрегат», эвакуированный осенью 1941 года в Куйбышев, начинал работу на новом месте в полном смысле слова под открытым небом. Рабочие согревались кострами, разожженными между производственными линиями, причем большинство сотрудников предприятия к тому времени уже составляли подростки и женщины: мужчины отказывались от «брони» и уходили на фронт.

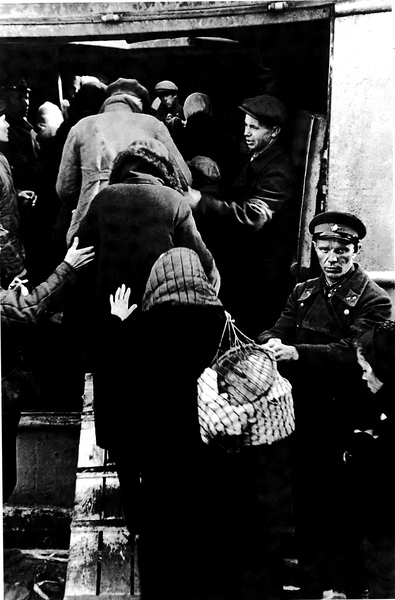

Посадка на транспортный корабль ленинградцев, отправляющихся в эвакуацию. Лето 1942 год

Эшелоны, которые вывозили предприятия и людей, шли на Урал, в Сибирь и в Среднюю Азию практически непрерывным потоком: в пиковые моменты для эвакуации было задействовано до половины всего вагонного парка страны! Скажем, для вывоза оборудования завода «Запорожсталь» потребовалось 8000 вагонов. И зачастую разгрузка таких эшелонов тоже была непрерывной. Например, в Челябинске в конце осени 1941 года при разгрузке эвакуированного с запада предприятия его главному инженеру пришлось провести на ногах 48 часов, чтобы проконтролировать правильность выгрузки и комплектования оборудования по каждому цеху. Сохранить работоспособность ему позволил лишь специальный «коктейль» из какао с энергетическими добавками, который регулярно приносили в термосах к станции сотрудники челябинского управления НКВД.

Эшелоны идут на восток

Ничуть не проще проходила и эвакуация населения, часть которого уезжала вместе со своими предприятиями, а часть приходилось отправлять отдельно. По воспоминаниям участников событий, по плану полагалось сажать в вагоны для перевозки людей по 40 человек, но в реальности их ехало в два, а то и в два с половиной раза больше. К тому же поначалу те, кто уезжал вместе с заводами, зачастую так и ехали на платформах рядом со станками и другим оборудованием, отдав места в крытых вагонах тем, кто больше всего нуждался в этом — старикам, женщинам и детям.

Эвакуация яслей и детских садов из Сталинграда, 1942 год

Масштабы перевозки людей из охваченных войной регионов в тыл поражают воображение. В первые дни войны, несмотря на катастрофически быстрое продвижение немцев, из Белоруссии и Прибалтики эвакуировали более 2 млн человек, а из Молдавии — 300 тысяч. Там же, где врага удалось хотя бы ненадолго задержать или вообще остановить, в первые месяцы войны эвакуировали людей миллионами: так, с Украины удалось эвакуировать 3,5 миллиона человек (в том числе 350 тысяч из Киева), 1,7 млн человек эвакуировали из Ленинграда (в том числе 300 тысяч детей) и 2 миллиона, среди которых было около 500 тысяч детей, — из Москвы.

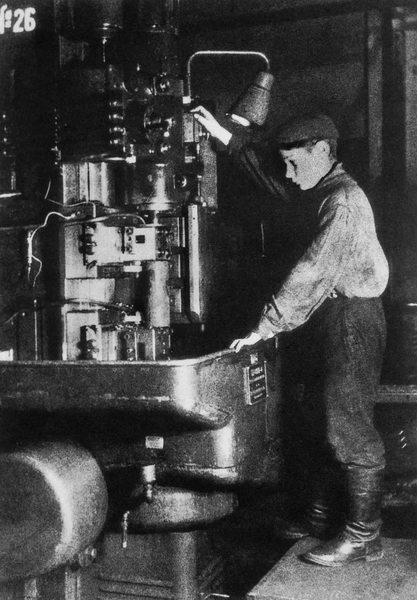

Существенную часть работников на эвакуированных предприятиях составляли подростки, в том числе и вывезенные из западных областей учащиеся школ фабрично-заводского ученичества и ремесленных училищ. Снимок 1942 года

Многие из эвакуированных уезжали в такой спешке под немецким обстрелом или когда части вермахта входили в город, что практически не имели с собой никаких вещей, и почти никогда — запасов продовольствия. Решать эту проблему должны были эвакопункты, создание которых предусматривалось «Положением об эвакопунктах», утвержденным 5 июля 1941 года. Всего за полтора месяца на всех важнейших транспортных узлах были созданы 128 эвакопунктов, а к концу осени 1941 года они появились на всем протяжении путей эвакуации. Насколько напряженной была их работа, можно судить по таким цифрам. Например, через Пензенский эвакопункт с момента его создания 18 июля 1941 года и по 12 августа прошло 399 эшелонов с 437 800 эвакуированными. То есть это было около 15-18 эшелонов в сутки, и для едущих в них людей станционная столовая готовила и выдавала ежедневно до 20 тысяч порций.

Эвакуация в цифрах

В общей сложности за два этапа эвакуации — с июня 1941 года по февраль 1942 года и весной-летом 1942 года — из западных и южных областей страны на восток перевезли 2743 предприятия, в том числе 1523 крупных. Больше всего заводов (550) увезли с Украины, почти столько же (498) — из столичного региона, 109 предприятий эвакуировали из Белоруссии и 92 — из Ленинграда. Большая часть этих предприятий — 667 — попали на Урал, 322 — в Сибирь, 308 — в Среднюю Азию и Казахстан и 226 — в Поволжье. За то же время с запада на восток СССР были эвакуированы в общей сложности свыше 20 млн человек —12,4 млн на первом этапе и 8 млн на втором. Подавляющее большинство из них разместились на территории РСФСР, в основном на Урале и в Сибири, около четверти — в Закавказье, Казахстане и республиках Средней Азии.

Эвакуированный Симфонический оркестр Ленинградской филармонии на сцене в день исполнения Седьмой («Ленинградской») симфонии в Новосибирске. Третий справа — автор симфонии композитор Дмитрий Шостакович, второй справа — дирижер Евгений Мравинский, 9 июля 1942 года

И предприятия, и люди вынуждены были первое время существовать в малоприспособленных для жизни условиях: заводы разворачивали зачастую под открытым небом, люди обустраивались нередко в землянках или вообще рядом со своими станками. И тем не менее время ввода эвакуированных заводов в строй в среднем составляло порядка полутора-двух месяцев, так что к началу 1942 года практически все вывезенные предприятия уже работали на нужды фронта. И именно их усилиями в течение первых двух лет войны Красная Армия получила все необходимое вооружение, а к маю 1945 года обладала самыми современными и мощными образцами оружия, которое и принесло победу над нацистской Германией.

Источник