Эвенкийский автономный округ достопримечательности

Природа и некоторые примечательные места Эвенкии

К 80-летию Эвенкии

Приближается славная дата 10 декабря 2010 — 80-летие Эвенкии.

На её громадной территории множество красот и чудес. Эвенкия до сих пор остается для многих людей недоступной как космос.

Редкие путешественники попадают в эти чудные и красивейшие места. Еще более редкими являются замечательные фотоработы этих людей — современных первопроходцев суровых северных земель.

Благодаря их стараниям и самоотверженности мы можем видеть красоту и величие природы Эвенкии — нашей любимой земли.

Автор фотографии Dmitry [dimoto.ru]

Это панорама истоков реки Котуй. Она берёт своё начало у северных границ Эвенкии на плато Путорана недалеко от самой высокой точки плато — горы Камень.

(Полномасштабный снимок (1601×447 рх) здесь .

Часть поселка и озера Ессей. Это самый северный поселок Эвенкии. Дошедшие до наших дней архивные записи указывают на 1628 год как год закладки первых жилых строений на берегу озера Ессей, то есть в этом году поселку Ессей исполнилось 382 года. У этого заполярного поселения большая, сложная и очень интересная судьба. Почитать об истории Ессея, написанной уроженкой села Прасковьей Христофоровной Чорду можно здесь

Автор снимка неизвестен.

Ессей — четвертый по числу жителей населенный пункт в Эвенкии. По результатам Всероссийской переписи 2010 года здесь проживает 631 человек. В начале марта этого года ессейцев постигло несчастье — сгорели здание школы и детского сада. Но жители Эвенкии, Красноярска, других городов России не остались безучастны к этой беде и смогли в короткое время построить временное здание школы и к началу занятий 1 сентября оснастить его необходимым для учебы оборудованием.

Сейчас здесь занимаются юные ессейцы . Снимок, сделанный осенью 2010, используется на сайте Ессейской средней школы.

Озеро Виви расположено в юго-западной части плато Путорана на территории Эвенкии. Виви, так же как и озёра Някшингда, Агата, Северное — трещинное. Из-за тектонических движений земной коры все эти озера углубились.

Почти перпендикулярно их прежним направлениям возникли новые глубокие трещины, — поэтому эти озера имеют угловатые очертания. На дне озера Агата, например, видны лиственницы, стоящие на корню, — свидетели современного углубления озера.

Озеро Виви до сих пор является малоизученным. Например, неизвестна его максимальная глубина.

фото: Сизых И.А., Коваль А.П.

Даже учёные не имеют возможности регулярно совершать сюда свои экспедиции, а что уж говорить о простых смертных.

В 1992 году учёные, все они являются участниками Научно-Спортивной Экспедиции (НСЭ) им. И.Д.Папанина , определили точку Географического центра Российской Федерации. Эта точка расположена на берегу озера Виви, её координаты: 66° 25′ с.ш. 94° 15′ в.д.

— немного южнее Северного полярного круга, который расположен на широте 66° 33′. Снимок озера сделан как раз в этом месте в начале сентября 2006 года.

Здесь установлен обелиск «Географический центр (центр территории) Российской Федерации» и Святой Крест по случаю

600-летия преставления преподобного Сергия Радонежского, а в 2005-2006 гг была возведена часовня Сергия Радонежского , строительство которой освятил патриарх Алексий II. Теперь это достопримечательности Эвенкии.

Река Виви, вытекающая из озера Виви — правый приток Нижней Тунгуски.

А это ещё одно примечательное место Эвенкии — «Вивинская воронка» .

фото: Сумакова В.П. 22.06.2008

Она расположена примерно в 4,5 км от устья реки Виви. Когда уровень воды в реке Виви во время бурного таяния снегов на севере резко повышается (иногда до 3-4 метров за считанные часы), то воронка, как говорят местные жители, начинает «играть» — становится видным её провал, достигающий значительной глубины и диаметра. Усугубляется это ещё и естественным падением уровня воды в Нижней Тунгуске (обычно в середине июня). Во время таких «игр» Воронка поглощает все брёвна, хлам и предметы «летящие» в неё по течению. Затем воронка «выплёвывает» их далеко от своего центра — громадные деревья становятся голыми, лодки деформированными.

Обратите внимание на лодку («Крым»), движущуюся вниз по течению, она дает представление о размерах створа реки в этом месте. Глубина самой воронки, измеренная с помощью эхолота, достигала более 90 м . Расположение скал говорит о метеоритном происхождении воронки.

Здесь использовано изображение места нахождения Вивинской воронки с сайта Космоснимки .

Крест на снимке имеет координаты 63°57′ с.ш. и 97°51′ в.д. Следует отметить, что Космоснимки — это российская альтернатива карте Google Earth. Снимки северных территорий на российской карте имеют большую чёткость нежели карты северных территорий на карте Google Earth.

Река Таймура — левый приток Нижней Тунгуски.

фото: Коваль А.П. сентябрь 1984

Это самое узкое место порога «Таймуринский», который продолжается выше по течению. Расположен примерно в 40 км от устья реки Таймура в очень живописном узком каньоне с высокими скалами.

Фотомонтаж двух снимков. Полный размер 2322×786 рх здесь

Река Таймура – левый приток Нижней Тунгуски.

фото: Коваль А.П. сентябрь 1984

Вершина порога «Таймуринский». Монтаж двух снимков. Полный размер 1024×362 рх здесь

Порог расположен примерно в 40 км от устья реки Таймура в очень живописном узком каньоне с высокими скалами.

фото: Коваль А.П. сентябрь 1984

Монтаж нескольких снимков. Полный размер 1800×663 рх здесь.

Река Подкаменная Тунгуска имела эвенкийское название – Катанга.

Позднее картографы дали для всей реки название – Подкаменная Тунгуска.

Название Катанга сохраняется до впадение в нее справа реки Тэтэрэ

Авторы: Кирилл и Анна Шаповаловы, их сайт ФОТОГАЛЕРЕЯ ПРИРОДЫ

Река Катанга (Подкаменная Тунгуска).

Левый берег. Ниже заброшенного посёлка Угоян. 16 июля 2004 года.

Самый южный населенный пункт Эвенкии село Чемдальск. По результатам Всероссийской переписи 2010 года здесь сейчас проживает 41 человек, а самое маленькое село в Эвенкии по числу жителей — Оскоба — 17 человек.

Чемдальск находится на правом берегу реки Катанга (Подкаменная Тунгуска). 21 июля 2004 года.

Авторы Кирилл и Анна Шаповаловы (совместно с Сергеем Карпухиным), оригинал фотографии расположен здесь

Село Ванавара основано в 1899 году. По результатам Всероссийской переписи 2010 года здесь сейчас живут 3154 жителя.

фото Сумакоа В.П. (13 июля 2007)

Памятник «100 лет Тунгусскому феномену» в селе Ванавара

фото Сумакова В.П. (29 июня 2008)

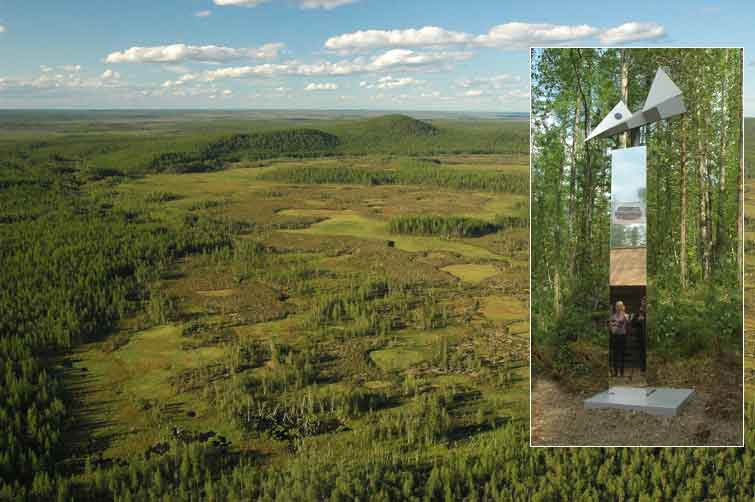

Государственный природный заповедник «Тунгусский». Район падения Тунгуского метеорита.

фото Сумакова В.П. (район падения Тунгусского метеорита 13 июля 2007, стела – 29 июня 2008)

На врезке памятная стела установленная возле кордона «ЗАИМКА КУЛИКА». На ней надпись:

«Стела установлена администрацией Эвенкийского муниципального района 30 июня 2008 года в память о 100-летии с момента падения Тунгусского метеорита.

Железная птица — символ эвенкийского бога Агды.

По верованиям местных жителей, он сошел на землю в виде железной птицы, извергающей огонь. По словам очевидцев феномена, Агды гремел, шумел, ударял громко, стукал много раз. Поднявшаяся буря убивала людей, оленей и собак, обжигала лабазы»

К особенностям памятного знака следует отнести оригинальное решение его автора Сергея Геннадьевича Салаткина сделать грани из материала зеркально отражающего окружающую природу. Если смотреть под определенным углом на Агды — кажется, что он действительно парит в воздухе, не касаясь постамента, и вот-вот «клюнет» землю.

Реальный размер памятника по сравнению с проектным уменьшен примерно в 2,3 раза.

«. В любую погоду готовы пилоты вести самолёты на снежный Байкит. » — эти слова из песни сразу возникают в уме.

Взлётно-посадочная полоса аэродрома Байкит. Вид со стороны хребта «Соболиный»

Автор Toonguz. Размер снимка 755×173 рх.

Этот и еще один снимок «Байкитские скалы» автора Toomguz бо́льшего разрешения смотрите здесь

Байкит второй по численности посёлок Эвенкии. По результатам Всероссийской переписи 2010 года здесь 5244 жителя.

Слово Байкит в переводе с эвенкийского можно трактовать как богатая земля (место), и это очень близко к истине!

Здесь живут и трудятся много прекрасных людей. Чистейший воздух, зимой здесь много снега, летом и осенью богатейшая тайга одаривает жителей множеством своих плодов, много всякого зверья — от пушного до копытных.

А эти замечательные Столбы на берегу Подкаменной Тунгуски увидел путешественник Сергей Илюхин выше Полигуса, который расположен в 110 км от Байкита вниз по течению реки.

Оригинал фото (1024×768 рх) здесь

Устье Кочечума — правого притока Нижней Тунгуски. Здесь расположена столица Эвенкии посёлок Тура.

фото Коваля А.П. 26 января 2006. Температура воздуха −44°C. 10 дней в этом январе стояли морозы ниже −50°C. Минимальная дневная температура 18 января 2006 составила −56°C.

Дни празднования юбилея Эвенкии приходятся на самое тёмное время года – примерно с 20 ноября и по 20 января на улице Набережная в Туре не видно Солнца. Его скрывает гора Туринский бык – на снимке слева. Начиная с 15 января, туринцы глядят на Солнце, радуются, вздыхают свободно и, несмотря на морозы, говорят – зима пошла на убыль.

Источник

Где находится Эвенкийский автономный округ, какие достопримечательности расположены в этом регионе России?

Где находится Эвенкийский автономный округ, какие достопримечательности расположены в этом регионе России?

Начать осмотр Эвенкии стоит со знаменитого озера Виви, которое расположено на плато Путорана. Населённых пунктов на берегах озера нет, так что и народ здесь бывает довольно редко, и приходят сюда только для того, чтобы ловить рыбу. Это озеро до сих пор остаётся самым загадочным и малоизученным природным объектом на территории России. Никто точно не знает, какова его максимальная глубина. Образовалось озеро во время одного из землетрясений, которые в этом районе бывают очень часто. К тому же юго-восточный берег этого озера признан географическим центром России. В честь этого здесь даже установлен монумент, а также деревянный крест в память 600-летия со дня смерти Сергия Радонежского. Рядом с крестом была построена и небольшая деревянная церковь.

Непременно стоит посетить и посёлок городского типа Тура, который когда-то был административным центром Эвенкии. Когда-то на этом месте была всего лишь автомобильная база, которая постепенно стала обрастать домами и жителями, приезжающими сюда из ближайших поселений. А ещё раньше, в начале прошлого века здесь было стойбище эвенков и даже купеческая лавка, единственная в округе.

В 1908 году именно на территорию Эвенкии упал знаменитый Тунгусский метеорит. Это событие произошло всего лишь в 20 километрах от эвенкийского села Ванавара. В самом селе до сих пор работает частный музей посвящённый именно этому событию. Но современный посёлок здесь образован уже позднее – в 1932 году. До этого здесь было стойбище жителям Троицкая Тунгуска, Монастырская Тунгуска и Мангазейская Тунгуска.

Есть на территории Эвенкии и свой город-призрак – это Ногинск. Основан он был в 1859 году. Всё это время посёлок жил только одним – здесь активно и в больших количествах добывали графит. Однако после распада СССР вывозить отсюда эту руду было невыгодно, и поэтому добычу прекратили. Из-за отсутствия работы отсюда стали уезжать люди. И в 2006 году городок полностью опустел и прекратил своё официальное существование.

Больше здесь достопримечательностей нет. На территории Эвенкии очень маленькие посёлки с малым количеством жителей. Обычно – это 200 – 300 человек. В посёлке могут жить одновременно и русские, и эвенки и люди других национальностей. И все эти поселения расположились в местах, куда редко ступает нога человека. Туристы сюда приезжают только самые смелые и самые отчаянные, да и то только летом, потому что зимой температура на территории района понижается до минус 50 градусов.

Всего в нынешней Эвенкии работает 20 клубов, 25 библиотек, 3 музыкальных школы, и единственный кинотеатр. Но если бы кого-то из жителей спросили, хотят ли они переехать в другое место, они бы точно ответили, что нет. Ведь это их родина. Они привыкли и к морозу, и к оленям, и к своей природе. А в другом месте для них не было бы того, к чему так тянется их душа.

Источник

Эвенкийский муниципальный район

В недрах Эвенкии сосредоточен «золотой» запас России — крупные месторождения графита, угля, нефти и газа.

Эвенкийский муниципальный район расположен на правом берегу реки Енисей, на Среднесибирском плоскогорье, разделенном на ряд плато (Путорана, Сыверма, Заангарское, Тунгусское, Чунское). Площадь территории района составляет 767,6 тыс. кв. км. В границах Эвенкийского муниципального района расположены 23 населенных пункта. Районный центр, поселок Тура, расположен на расстоянии более 1 000 км от краевого центра, города Красноярска. По данным Красноярскстата на , в районе проживает 15 591 человек. Эвенкия имеет яркую этническую специфику: здесь соседствуют эвенки, русские, якуты, кеты. Плотность населения составляет 0,03 человека на 1 кв. км.

Эвенкийский район граничит на севере с Таймырским муниципальным районом, на востоке — с Республикой Саха (Якутия) и Иркутской областью, на юге — с Богучанским, Кежемским, Мотыгинским районами. На западе и — с , Енисейским и Туруханским районами. В Эвенкии отсутствуют круглогодично действующие автомобильные и железные дороги. Транспортное сообщение между поселками осуществляется летом по рекам, а зимой — по зимникам. Единственный транспорт, который действует круглый год, — воздушный: до районного центра и эвенкийских поселков можно добраться на самолете и вертолете.

Эвенкия относится к Крайнему Северу, к зоне вечной мерзлоты. Климат района резко континентальный. Годовая амплитуда средних температур колеблется от –35—40 °С зимой и до +15—20 °С летом. Абсолютный минимум температуры, –61 °С, наблюдался около села Ванавара. Морозы длятся . По территории района протекают реки Нижняя и Подкаменная Тунгуска, Камо, Вельмо, Катанга, Нидым, Таймура, Тутончана, Виви, Котуй, Курейка и др., расположено множество озер, самые известные из них Ессей, Виви, Агата, Северное, Някшинда. Большую часть территории Эвенкии занимают леса: в районе Подкаменной Тунгуски преобладают смешанные темнохвойные леса (лиственница, ель), в междуречье Подкаменной и Нижней Тунгусок — светлохвойные леса (лиственница, сосна, ель). На Крайнем Севере тайга сменяется лиственничным редколесьем и тундрой. На севере района растениеводство в открытом грунте невозможно, на юге — весьма ограничено.

В недрах Эвенкии сосредоточен «золотой» запас России — крупные месторождения графита, угля, нефти и газа. Мощности месторождений полезных ископаемых огромны, и промышленное их освоение только начинается.

На территории Эвенкии располагаются природные заповедники и заказники «Тунгусский», «Путоранский» и «Центральносибирский», «Суломайские Столбы», в районе озера Виви установлена стела, отмечающая географический центр России.

История

Заселение древним человеком долины Нижней Тунгуски относится ко II тыс. — I тыс. В XII в. началось расселение эвенков по всей Восточной Сибири. Главное, что помогло им выжить в экстремальных условиях Севера, — домашнее оленеводство. Исследователь Лаптев писал: «Мужеством, и человечеством, и смыслом тунгусы всех кочующих, в юртах проживающих превосходят». Но тогда же русские отмечали, что «копейца и рогатины у них каменные и костяные», что нет у эвенков железной посуды, и «чай варят в деревянных чанах раскаленными камнями, а мясо только на угольях пекут…».

Русские, приходившие в Эвенкию, обучались у коренных жителей навыкам охоты и выживания в северных условиях, а эвенки привносили в свое хозяйство новые орудия быта и промыслов. В в Эвенкии возникло несколько ясачных зимовий, среди которых были Илимпийское, Титейское, Непское и др. В первой половине XIX в. началось образование инородческих управ (административных округов) и приобщение эвенков к православию.

Царская администрация не особо вмешивалась в традиционный уклад жизни коренных народов, однако у этого были и отрицательные стороны. Равнодушие и бездействие власти приводили к губительным эпидемиям оспы среди людей и эпизоотии у оленей. Ситуация стала меняться только в начале ХХ в.

В 1920 г. в Эвенкию были отправлены экспедиции для выяснения положения туземного населения. В этом же году из Красноярска вышли караваны судов с продовольствием, мануфактурой, припасами. В 1923 г. появилась должность «северного инспектора», обязанного следить за охраной промыслового труда, здоровьем эвенков, организацией просветительных и образовательных учреждений. В 1927 г. в стойбище Тура создается «культбаза» со школой, больницей, ветеринарным пунктом. В октябре 1927 г. в Туре были построены первые семь зданий, где разместились больница с амбулаторией, ветеринарный и зоотехнический пункты, бактериологическая лаборатория, краеведческий музей, , баня.

10 декабря 1930 г. постановлением ВЦИК РСФСР был образован Эвенкийский национальный округ, вошедший в состав края. Окружным центром стала Туринская культбаза. В декабре 1934 г. Эвенкийский национальный округ вошел в состав образовавшегося Красноярского края.

Начало гг. ознаменовалось переходом к коллективизации промыслового хозяйства эвенков. В Эвенкии местные власти стали сразу создавать колхозы, в которых обобществляли скот и хозяйственный инвентарь, минуя промежуточные формы кооперации. Это вызвало непонимание и протесты эвенков, чем не преминула воспользоваться родовая верхушка. Лишь вмешательство в коллективизацию среди северных народов на уровне ЦК ВКП(б) предотвратило злоупотребления местных властей. Им было рекомендовано приостановить создание колхозов и перейти к простейшим производственным объединениям, в которых право собственности на орудия труда оставалось за отдельными хозяевами. Производственные промысловые объединения стали переходной формой к сельскохозяйственным артелям, организация которых началось только в конце гг. Одновременно создавались совхозы и государственные и станции. В колхозах и совхозах, помимо традиционных занятий, развивались земледелие, животноводство, звероводство. В это же время начался переход эвенков к оседлости. На карте Эвенкии появились стационарные поселки на Нижней и Подкаменной Тунгуске — Байкит и Ванавара.

В геологи открыли многочисленные месторождения каменного угля, исландского шпата, стройматериалов и соли, на базе которых стали возникать промышленные предприятия. В 1931 г. прииск, принадлежавший купцу , был переименован в Ногинский, а в 1930 г. на нем приступили к промышленной разработке эвенкийского графита. На местном сырье развивались деревообработка, солеварение, кожевенное производство, кирпичное и известковое производство Но основу экономики края в довоенные годы составляли оленеводство, охота и рыболовство. В 1938 г. при Оскобской станции построили звероферму по разведению черно-бурых лисиц, так было положено начало развитию в округе звероводства.

В предвоенные годы cтроились для детей, больницы, фельдшерские пункты. Большую роль в формировании кадров местной интеллигенции сыграл Ленинградский институт народов Севера, рабфак для северных народов был открыт при Томском университете и в Хабаровске. В Туре открылась школа для подготовки колхозных кадров и училище.

Источник