Факторов развития инноваций страны

При игнорировании первостепенности решения поставленных задач возникает целый ряд объективных и субъективных препятствий для эффективного развития региона.

Во-первых, это сложности выявления стандартизированных факторов, на основе которых можно было бы судить об ожидаемой эффективности инновационного развития. Связано это с отсутствием универсальной системы факторов регионального инновационного развития, применимой к любым регионам.

Во-вторых, это недостатки в разработке инновационных программ с набором адаптационных процедур, корректирующих стандартные ситуации к реальным условиям функционирования структурных единиц региональных систем. Трудности исследований в этой области можно объяснить нехваткой объективной статистической информации, позволяющей производить соответствующую корректировку [1].

В-третьих, это дефицит управленческих технологий в инновационной сфере. Речь идёт о специализации и адаптации имеющего управленческого потенциала к инновационным программам развития. Игнорирование этого факта в среднем снижает эффективность инновационной деятельности на 15 — 20 %.

В-четвёртых, это недостаточное обоснование разделения полномочий на региональном уровне в вопросах управления инновационным развитием.

В-пятых, это объективные факторы, порождённые самой инновационной системой: недостаток экономических и управленческих знаний у работников, недостаточное финансирование, не систематизированные данные о региональных инновационных ресурсах.

Следовательно, отсутствие единых оценочных процедур, связанных с объективными тенденциями, происходящими в инновационной сфере, учитывающих региональную компоненту и неполноту статистических данных, не позволяет в полной мере оценить перспективы инновационного развития. Исследования в этой области проводятся либо по отдельным показателям, либо имеют обобщённый характер (относительно основных проблем инноваций). Поэтому перспективными являются исследования по обоснованию факторов, определяющих функционирование социально-экономических систем по результатам эффективной инновационной деятельности этих систем.

На сегодняшний день можно выделить высокий потенциал региональных и муниципальных механизмов социально-экономической политики, способный влиять на инновационное управление. Уровень инновационности региона формируется в результате взаимодействия многих факторов. Общепринято считать, что всё многообразие факторов, воздействующих на формирование инновационной среды, может быть сведено к четырём группам [3]:

- социально-экономические условия развития региона;

- инновационный потенциал;

- человеческий капитал;

- управленческий потенциал.

Существуют и другие соотношения факторов, но они отличаются от приведённых данных лишь по степени детализации. Большое внимание сейчас уделяется комплексному исследованию факторов, влияющих на эффективность инновационных систем с целью координирования и интеграции социально-экономических процессов.

Предложено множество методических подходов к разработке интегральных показателей инновационного развития: нормированный интенсивный показатель, территориальный показатель, мировой показатель [2].

Однако значительная часть из них рассчитывается экспертным путём, что затрудняет их сбор и применение на практике. Ещё одна проблема такого подхода к оценке инновационного развития — отсутствие обоснованной прогнозной оценки. Поэтому выявление основных закономерностей и тенденций развития инноваций как вектора социально-экономического развития является первостепенной задачей в условиях реализации национальных проектов в сфере инновационного развития.

Сложность выявления таких факторов заключается, во-первых, в их многомерности; во-вторых, в трудности нахождения значимых факторов воздействия; в-третьих, в объективной оценке этих факторов; в-четвёртых, в учёте динамики социально-экономической системы в связи с протекающими изменениями внешней и внутренней среды социально-экономической деятельности региона.

Все факторы инновационного развития представляют собой экономические ресурсы регионов, следовательно, они участвуют во внутрихозяйственном обороте как структурные элементы региональной экономики. На уровне управления инновационными ресурсами по- разному реагируют на любые воздействия со стороны субъектов управления, и здесь очень важно выявить характер этого воздействия, степень влияния и степень реакции со стороны социально-экономических систем.

В исследовании приведена классификация факторов, влияющих на инновационное развитие региона, полученная методом многокритериальной классификации с делением на блоки, которые предполагают разложение совокупности всех факторов по принадлежности их к определённому способу воздействия на объект исследования. Для выявления степени реакции социально-экономических систем на изменение факторов инновационного развития региона была сформирована база статистических данных, за основу которой принята методика построения и соизмерения первичных групповых показателей. С целью унификации предлагается все социально-экономические показатели функционирования региона делить на блоки, в результате чего анализ региональных экономических подсистем становится возможным для любого субъекта Российской Федерации.

Классификация факторов инновационного развития выполнена по уровням управления. При этом ставится цель процедуру классификации сделать такой, чтобы можно было учесть особенности воздействия факторов на степень управляемости субъекта управления. Достижение поставленной цели создаёт предпосылки для решения задач перспективного прогнозирования развития регионов и эффективного управления инновационным развитием субъектов управления.

Систематизация и классификация факторов связаны, прежде всего, со статистической их обоснованностью. В связи с большим количеством, факторы социально-экономического развития регионов целесообразно разбить по блокам атрибутивных признаков. На основании этого принципа и обобщения исследуемых материалов были отобраны и сформированы двенадцать групп факторных признаков (табл. 1).

Таблица 1 Факторы влияния на уровень инновационного развития региона, разбитые по социально-экономическим группам

Источник

Пять факторов успеха инноваций и роль в них государства

Раньше роль государства в инновационном процессе заключалась в создании инновационной среды и спонсировании фундаментальной науки и новых разработок. В современном мире скорость изменений растет, и роль государства становится еще более значимой. Оно может ускорить темп развития отдельных отраслей, стимулировать межотраслевое сотрудничество и помочь устранить препятствия для инноваций (законодательные и инфраструктурные).

Авторы исследования «Инновации в России — неисчерпаемый источник роста» агентства McKinsey выделяют пять факторов успеха инноваций в стране, и в каждом из них государство играет сегодня существенную роль.

1. Государство как заказчик инноваций

Первый фактор успеха инноваций — это спрос на новые технологии и продукты. Государственный заказ на инновации — это стимул для инновационной деятельности университетов, исследовательских институтов и компаний.

Например, такие неотъемлемые элементы смартфонов, как GPS, сенсорные экраны и доступ в интернет изначально разрабатывались по заказу Минобороны США, а солнечные батареи и технологии аккумуляторов Tesla — при грантовой поддержке Минэнерго США.

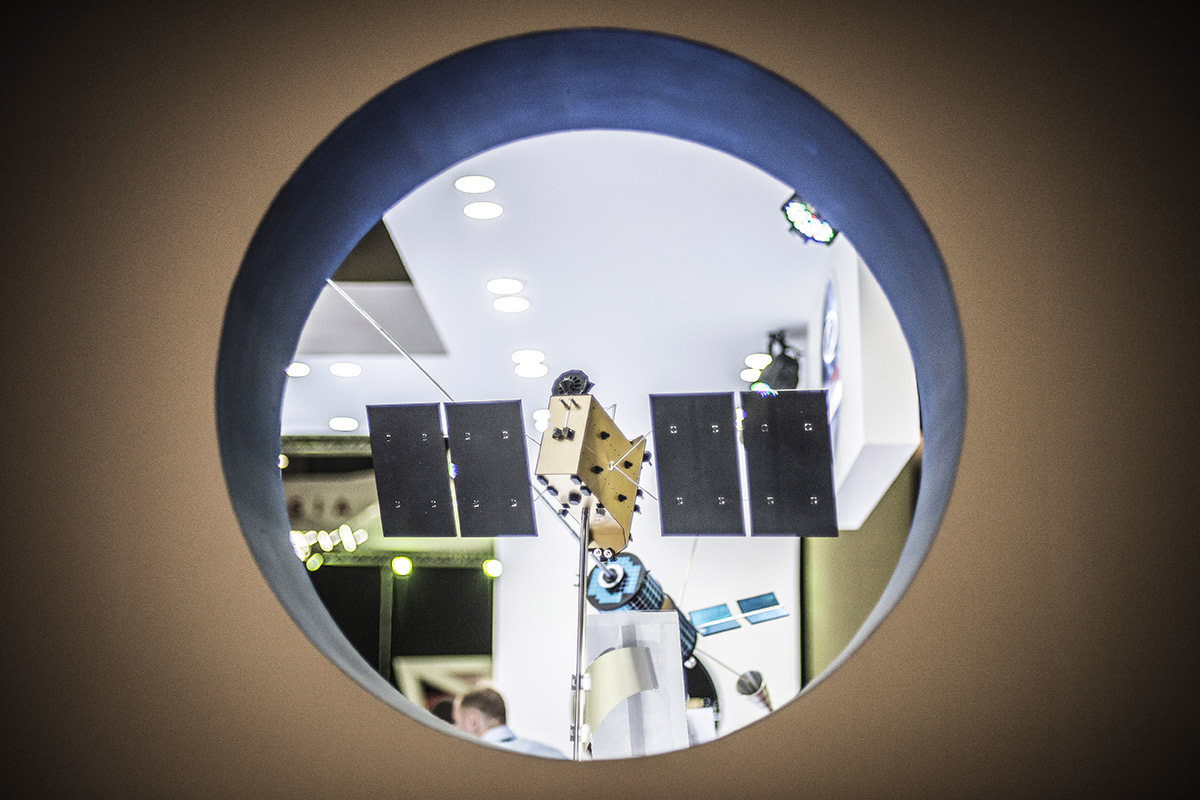

Пример подобной инновации в России — система навигации ГЛОНАСС, которая была создана в военных целях по государственному заказу, а в 1995 году стала доступна для гражданского применения и в настоящее время используется в навигационных устройствах, радарах-детекторах и других системах.

2. Государство как создатель инфраструктуры

В России при господдержке была создана инфраструктура для развития инноваций, но качественного скачка в их развитии и в деловой активности пока не произошло.

В России успешно функционируют четыре типа институтов развития инноваций:

- финансирование фундаментальных или прикладных исследований — Российский научный фонд (РНФ), Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ);

- технопарки, инкубаторы и прочие институты по предоставлению услуг инновационным компаниям — «Сколково», технопарк «Мосгормаш» и прочие;

- прямое финансирование инновационных компаний — например, Фонд содействия инновациям, «ВЭБ Инновации»;

- финансирование отдельных приоритетных направлений — например, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).

В меньшей степени в России развиты институты, развивающие сотрудничество между наукой и производством. Сейчас эти функции, пишут аналитики McKinsey, берут на себя технологические площадки, но в них не так часто участвуют компании-лидеры отраслей, что необходимо для эффективного диалога.

3. Государство как источник финансирования

Государство выборочно спонсирует фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным для него направлениям или исследования, обладающие потенциалом. То есть речь идет не только о вопросах национальной безопасности и оборонного комплекса, но и об исследованиях за пределами этих тем.

В России государство сыграло большую роль в формировании системы финансирования инноваций, в том числе рынка венчурного финансирования.

В дальнейшем потребуется изменить отношение к инвестициям в инновации, повысить толерантность к риску, потому что лишь малая часть инновационных проектов заканчивается грандиозным успехом. Упростить процесс привлечения финансирования для развития инноваций может снижение уровня бюрократии при выдаче грантов.

4. Государство и создание новых компетенций

По прогнозам McKinsey, к 2030 году по всему миру может быть автоматизировано от 10 млн до 800 млн рабочих мест. Поэтому важнейшей задачей в самое ближайшее время станет создание системы профессиональной переподготовки и предоставление работникам возможностей для приобретения новых навыков, востребованных на рынке на всем протяжении карьеры. Бизнес может организовать обучение сотрудников без отрыва от работы и предоставить им возможности повышения квалификации. Но ключевая роль в данном процессе останется у государства.

Глобализация, размывание границ между работой и учебой создают новые возможности для развития образования и поддержки инноваций в России. Государство стимулирует развитие НИОКР и компетенций в частном секторе, занимается трансфертом зарубежных технологий и привлекает иностранные компании с передовыми технологиями на национальный рынок. Следующими шагами для России могут стать развитие в стране новых компетенций (управление инновационными процессами и углубленная аналитика) и запуск программы обучения и стажировок для специалистов инновационных профессий в передовых компаниях.

5. Государство и культура инноваций

Государство играет важную роль в развитии культуры предпринимательства и инноваций, реализуя образовательные программы, поддерживая систему наставничества, создавая и помогая агентствам и институтам развития. Кроме того, оно поощряет национальное инновационное предпринимательство.

Россия прошла большой путь в развитии предпринимательской культуры. Но с учетом сравнительно короткой истории рыночной экономики в стране необходимо продолжать курс на популяризацию предпринимательства и инновационной деятельности. Например, надо увеличить количество инкубаторов, подобных Skolkovo Startup Village и Startup Tour.

Источник

Инновационное развитие российской экономики

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 21.06.2020 2020-06-21

Статья просмотрена: 385 раз

Библиографическое описание:

Зименков, С. Ю. Инновационное развитие российской экономики / С. Ю. Зименков, О. И. Осипова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 25 (315). — С. 170-172. — URL: https://moluch.ru/archive/315/72015/ (дата обращения: 28.04.2021).

Инновации являются эндогенным фактором экономического роста, потенциал которого реализуется при условии формирования мер государственного воздействия для решения проблемы интеграции экономики. Инновационный потенциал страны можно укрепить, используя потенциал венчурного капитала, который играет системную роль в экономике за счет непрерывного и своевременного обеспечения инноваций необходимыми инвестициями. Инновационный потенциал может быть усилен за счет использования потенциала кластерной структуры взаимодействия малого и крупного бизнеса, а также стимулирования инновационного производства в соответствии с научно разработанной государственной стратегией. В статье рассматриваются особенности современного этапа развития инновационной экономики развитых и развивающихся стран, аналогичные аспекты на уровне Российской Федерации.

Ключевые слова: инновации, научные исследования и разработки, инновационная экономика, валовой внутренний продукт, инновационный тип экономического развития, экономический рост.

Инновации и новые технологии являются ключевыми факторами устойчивого экономического роста в современной глобальной экономике. Йозеф Шумпетер является одним из первых экономистов, которые запустили и исследовали инновационную концепцию. Он утверждал, что инновации являются источником экономических изменений1.

Взаимосвязь между инновациями и экономическим ростом хорошо изучена. Научные исследования и разработки (НИОКР) включают в себя творческую работу, осуществляемую на систематической основе в целях увеличения объема знаний, включая знания о человеке, культуре и обществе, и использования этого объема знаний для разработки новых прикладных программ.

В научной литературе доказано, что инвестиции в НИОКР и научно-исследовательские кадры, работающие в данной области, являются основными показателями уровня инновационной активности. Но исследователи расходятся в своих заявлениях о том, какие факторы могут обеспечить стабильное инновационное развитие.

Расходы на НИОКР в процентах от ВВП являются наиболее широко используемым показателем для оценки и сравнения инновационного развития в различных странах. Показатели людских ресурсов (например, количество выпускников научно-технических вузов и количество исследователей, занятых в НИОКР), амортизационные отчисления по задействованным в работах основных средствах и активов нематериального типа, а также оплата счетов по договорам на выполнение НИОКР, отражают один из важнейших ресурсов затрат материального характера для экономического роста и социального развития.

В настоящее время видно, что электронная торговля и НИОКР оказывают положительное и значительное влияние на ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, причем электронная коммерция имеет более сильный стимул развития, чем НИОКР. по данным аналитиков НИУ ВШЭ, Россия занимает десятое место в мире по объему расходов на НИОКР-$39,9 млрд в 2016 году. США возглавляют рейтинг с $511 млрд, Китай ($451,2 млрд) и Япония ($168,6 млрд). Доля расходов на науку в ВВП России составила 1,1 % (34-е место в мире), что значительно ниже, чем в ведущих странах-Израиле, Южной Корее, Швейцарии и Швеции, где она составляет 3–4 %. Соединенные Штаты и Китай, имеющие наибольший объем внутренних расходов на НИОКР, занимают 11-е и 15-е места по своей доле в ВВП (2,74 % и 2,12 % соответственно). Недавний мониторинг государственных расходов на науку — основной источник финансирования НИОКР в России-зафиксировал снижение после 2013 года, а прогноз на 2020 год также предполагает незначительное снижение 2.

Значение инноваций для экономического развития страны уже сейчас не вызывает сомнений. Однако для этого в каждой стране необходимо установить определенные предпосылки, которые должны быть обеспечены государством. Такими факторами можно считать человеческие ресурсы, соответствующую исследовательскую систему, финансовую доступность инновационных проектов и стимулирование инноваций государством. Указанные предпосылки позволят компаниям воспользоваться преимуществами и добиться желаемых результатов только в том случае, если государство с помощью инструментов экономической политики поможет создать подходящую проинновационную бизнес-среду, что приведет к повышению эффективности инновационной деятельности.

Таким образом, толчок к инновационной экономике фактически не зависит от общих расходов на НИОКР, а скорее зависит от эффективного распределения инвестиций и строгой реализации инновационной стратегии. Странам необходимо найти свой собственный путь национального развития, адаптируя свои собственные меры политики к национальным условиям. Странам необходимо определить свои собственные цели, включая тщательный анализ их нынешней ситуации и путей устранения пробелов, которые могут, но не должны приводить к увеличению расходов на НИОКР.

Наиболее популярным показателем для измерения инноваций в научной литературе являются инвестиции в НИОКР. Следует признать, что доверие к инвестированию в НИОКР является слишком сложным, учитывая многогранный характер инноваций. Таким образом, технологический потенциал является ключевым фактором конкурентоспособности в низкотехнологичном секторе.

Необходимо понять, какие факторы могут повлиять на инновационное развитие страны и экономический рост, и является ли увеличение доли ассигнований на НИОКР залогом успешного развития инноваций.

Инновационное развитие России было объявлено приоритетным направлением национальной политики, однако современное состояние отечественного машиностроительного комплекса не соответствует заявленным темпам, что создает реальную угрозу стабильности национальных предприятий.

В Российской Федерации сложилась уникальная ситуация с точки зрения теории и практики экономики. Введенные внешние ограничения существенно повлияли на существующую экономическую структуру страны, что оказало мультипликативное воздействие на все сферы общественной жизни. Особенно пострадали доходы граждан. Начиная со второй половины 2014 года значительное сокращение доходов населения повлияло на значительное сокращение расходов граждан, что в конечном итоге отразилось на ВВП.

Учитывая, что потребительские расходы служили главным драйвером роста экономики, правительству сейчас необходимо изменить концептуальную модель экономического роста. В то же время введенные санкции и антисанкции дают возможность для дальнейшего развития собственного производства со всеми вытекающими последствиями: увеличением занятости, повышением производительности труда, развитием инновационных направлений деятельности, но отставание от положительного эффекта эффективной промышленной политики варьируется в каждой сфере в среднем от 3 до 5 лет. В данном случае парадоксальной ситуацией является снижение ВВП страны, с одной стороны, и потенциала для среднесрочной перспективы устойчивого развития за счет повышения конкурентоспособности, основанной на эффективной реализации программы импортозамещения и повышении уровня локализации производства, с другой.

За последние 8 лет (2011–2019 гг.) ВВП России вырос всего на 4,3 %, и по этому показателю наша страна очень далеко ушла от списка не самых передовых стран мира. Тогда как во второй половине правления Леонида Брежнева, также длившейся 8 лет (1974–1982 гг.) и вошедшей в историю страны как эпоха застоя, ВВП СССР увеличился на 13,5 %3.

В настоящее время наблюдается небольшой рост экономики, но его величина сопоставима со статистической погрешностью и по оценкам аналитиков по итогам года не превысит 2 %4.

Ограничивающие факторы в достижении ориентиров для повышения экономических показателей, заявленных в долгосрочных программах развития по-прежнему представляют собой сложившуюся структуру экономики с ориентацией на сырьевые активы и внешний энергетический рынок. Основу качественного роста должны составить инновационные предприятия, которые, в свою очередь, будут развиваться за счет эффективной реализации политики импортозамещения и повышения уровня локализации производства.

В настоящее время переход Российской Федерации от сырьевой индустриальной экономики к инновационной является ключевым фактором укрепления ее позиций на мировых рынках в сложных экономических условиях, вызванных санкционным режимом и снижением цен на нефть. Необходимо реализовать многодисциплинарные стратегические инициативы, основанные на разработке механизма создания благоприятного инновационного климата. Модель инновационного развития должна открывать оптимальное ресурсное и информационное обеспечение инновационной деятельности. В общем, мы требуем очень сложной и противоречивой реформы, которую должны решать власти.

Изменения в экономике XXI века основаны на широком использовании глобальных телекоммуникационных сетей, интернет-технологий, автоматизации и роботизации. Экономическое развитие страны сильно зависит от автоматизации и роботизации. Россия относится к группе стран с низким уровнем роботизации. Количество промышленных роботов на 10 000 человек населения на два порядка меньше, чем в ведущих странах. Для изменения уровня инновационного развития целесообразно исследовать величину затрат на НИОКР.

Сегодня ситуация в Российской Федерации по многим направлениям научно-технического прогресса, инновационного прорыва остается крайне неблагоприятной. В России в среднем используется лишь 8–10 % инновационных идей и высокотехнологичной продукции, тогда как, например, в США-62 %, В Японии–95 %. Отечественная заводская наука выполняет лишь 6 % научных исследований, а на предприятиях стран ЕС–65 %, в Японии–71 %, в США–75 %2.

Доказано, что проведение НИОКР оказывает положительное влияние на общую эффективность факторов производства и одновременно способствует экономическому росту и повышению конкурентоспособности страны.

Основными факторами, по-прежнему сдерживающими инновационную деятельность в России, являются нехватка финансовых ресурсов и недостаточный уровень государственной поддержки. За последние десятилетия средства на финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований были направлены в пределах 1 % ВВП.

Сейчас руководство страны наделило Российскую Академию наук мандатом доверия для того, чтобы играть еще большую роль в жизни нашей страны. Точно так же в странах, где отношения с нами сейчас не очень хорошие, наука рассматривается как значительная сила, как генератор новых знаний и как производительная сила экономик этих государств, поэтому ученые там имеют достаточное влияние на принятие решений. Сегодня мы также работаем над укреплением положительного инновационного имиджа нашей страны.

А промышленность, по сути, так и не приступила к финансированию науки. Проблема в том, что высокотехнологичные экономики обычно инвестируют в науку, а наша экономика в основном сырьевая. Поэтому, естественно, по законам рыночной экономики, инвестировать в науку, чтобы получить быструю прибыль, не очень нужно.

Одним из важных факторов, характеризующих уровень инвестиций в НИОКР, является источник средств. Инвестиции из государственного фонда зачастую не требуют гарантированного пуска в производство и реализацию инновационной продукции.

Таким образом, инвестиции, как правило, дают результат только на уровне фундаментальных исследований и не коммерциализируются. Инвестиции от бизнеса в НИОКР всегда предполагают финансовую выгоду, то есть инновационный продукт должен быть продан потребителю.

Проведение НИОКР оказывает положительное влияние на общую эффективность факторов производства и инновационного развития. Что касается относительных расходов на науку (в процентах от ВВП) лидирующие позиции занимают Израиль, Корея, Швеция и Япония. Россия находится на 28-м месте из 34 стран3.

Помимо увеличения общей доли ассигнований на НИОКР важное значение имеют источники финансирования. Именно инвестиций со стороны бизнеса обеспечивают выход инновационного продукта на рынок конечного потребителя, то есть инвестиции в НИОКР коммерциализируются. Для привлечения инвестиций из предпринимательского сектора в НИОКР государство должно создавать условия для ведения бизнеса.

Таким образом, сочетание таких факторов, как процент отчислений на НИОКР от ВВП и увеличение доли инвестиций со стороны предпринимательских структур, позволяет добиться роста инновационного развития страны.

Источник