Понятие единой транспортной системы России

ЕДИНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РОССИИ И ФАКТОРЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ

ЛЕКЦИЯ 3

Роль транспорта в хозяйстве.

Транспортировка грузов – обязательное продолжение любого производственного процесса, в основном в сфере обращения. По функциям транспорт подразделяют на пассажирский и грузовой. Виды транспорта также дифференцируют в зависимости от использования естественных и искусственных путей сообщения. К последним относятся каналы, железные дороги, трубопроводы.

Ведущие характеристики роли транспорта в хозяйстве: пропускная способность (количество перевозимых грузов), мобильность, зависимость от инфраструктуры. В одном виде транспорта сочетать эти характеристики невозможно, поэтому их выделяют в отдельные группы:

1. по наиболее высокой пропускной способности: водный, железнодорожный, трубопроводный;

2. по мобильности: автомобильный, воздушный;

3. по зависимости от инфраструктуры: трубопроводный, железнодорожный.

Из этого следует универсальность видов транспорта. Они могут перевозить практически все виды грузов (за исключением пассажиров на трубопроводном). Разнообразие видов грузов обусловливает узкую специализациютранспортных средств.

Общими показателямиотрасли являются динамика протяжённости транспортных магистралей и перевозочная работа каждого вида транспорта. Они фиксируют результаты конкуренции между старыми и новыми видами транспорта.

1. Понятие единой транспортной системы России.

2. Влияние природно-географических и социально-экономических факторов на развитие транспортной системы.

3. Типологические характеристики транспортной системы России.

4. Контейнеризация мировой транспортной системы, транспортные мосты и внешнеэкономические связи.

5. Создание транспортных коридоров и транспортная система России.

Единая транспортная система (ЕТС) – совокупность всех видов транспорта, связанных экономическими, технологическими, техническими и нормативно-правовыми взаимоотношениями. Каждый вид транспорта имеет свою сферу эффективного использования.

Транспортная система России представлена всеми видами транспорта. Каждый вид транспорта выполняет определённые функции в рамках транспортной системы страны, исходя из технико-экономических, географических, исторических особенностей развития провозной способности грузов и пассажиров.

Роль транспорта велика в РФ в связи с большой протяжённостью территории, неравномерным размещением природных ресурсов, существенным различием в специализации районов и уровне их экономического развития.

Транспорт выступает как важный фактор развития специализации и комплексности экономических районов. Он является основой территориального разделения труда, территориальной структуры хозяйственного комплекса страны, а также размещения производства и освоения новых территорий и природных ресурсов. Транспорт играет важную роль в развитии внешнеэкономических связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Роль транспорта возрастает в период становления рыночной экономики, так как он обеспечивает перемещение товаров и услуг из одних районов в другие и способствует формированию внутрирайонного, межрайонного и общефедерального рынка. Транспорт выступает как важная составная часть рыночной инфраструктуры.

В 70-е гг. в СССР большую популярность приобрело рассмотрение отдельных видов транспорта в качестве тесно взаимосвязанных звеньев Единой транспортной системы страны, рационально распределяющей все виды грузо- и пассажироперевозок между отдельными видами транспорта и направлениями. Главным условием её реализации выдвигалась общенародная собственность на средства производства. В действительности ЕТС Советского Союза во многом была чисто теоретической конструкцией, далёкой от реальной жизни. То есть во многом желаемое выдавалось за действительное. Как известно, в СССР приобрели большие масштабы встречные перевозки одноимённых грузов, но далеко не всегда использовались наиболее экономичные их потоки и практиковалось рациональное распределение между основными видами транспорта. Однако в период существования СССР была достигнута определённая планомерность в транспортных перевозках. Особенно ярко она проявилась в создании крупных транспортных узлов, где сходились транспортные коммуникации различных видов транспорта и осуществлялись перевалки грузов и пересадка пассажиров с одного вида транспорта на другой.

Крупнейшие транспортные узлы современной России находятся в европейской части страны, в первую очередь это города-миллионеры во главе с Москвой и Санкт-Петербургом.

В 90-х гг. на работу транспорта негативное влияние оказывали нехватка подвижного состава, его низкий технический уровень, нерациональная структура парка, отставание в развитии сети путей сообщения. Недостаток собственных средств предприятий транспортного комплекса и бюджетных инвестиций не позволял в необходимой степени обновлять парк подвижного состава, особенно пассажирских вагонов, автобусов для городского транспорта и самолётов для местных воздушных линий.

Вторая половина 2000-х гг., несмотря на мировой экономический кризис, оказалась более-менее успешной для российского транспорта. В отрасль пошли инвестиции, которые позволили модернизировать многие технологии и закупить новые машины. Более гибкой стала тарифная политика, особенно на железной дороге – это помогло сохранить большую часть пассажиров.

Количество предприятий и организаций, занятых в отрасли, стремительно увеличивалось: в 2006 г. оно составляло 170 тыс., в 2010 г. – 237 тыс., в 2012 г. – 269 тыс. Одной из причин такого роста был как раз мировой кризис, т.к. многие собственники транспортных средств, лишившись заработка на прежнем месте работы, основывали небольшие компании по грузовым или пассажирским перевозкам. Число занятых в отрасли работников – 4,45 млн. Их средняя зарплата составляла 30 064 руб.; однако перевозки – не самый прозрачный бизнес, и реальные доходы транспортников несколько выше. Доля в ВВП транспорта и связи составляла 7,5 % (2011 г, по данным Росстата).

В целом транспортная система России характеризуется развитой транспортной сетью, включающей 124 тыс. км железных дорог (2-е место в мире), из них более 75,3 тыс. км – электрифицированные (1-е место в мире); общая протяжённость российской сети автодорог общего пользования федерального, регионального и местного значения оценивается Росавтодором в 1,1 млн. км. (в том числе протяжённость местных дорог – 0,5 млн. км); свыше 1,3 млн. км авиалиний; 233 тыс. км магистральных трубопроводов; 101,7 тыс. км речных судоходных путей и множество морских трасс.

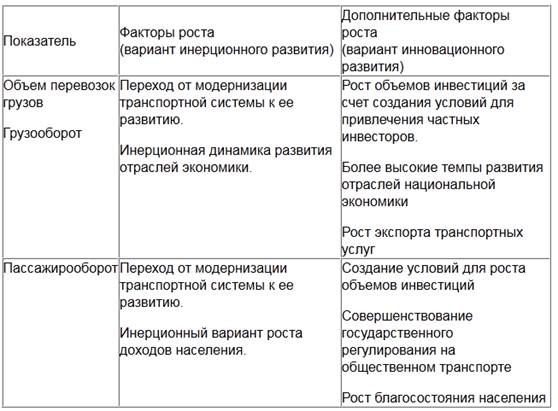

В 2010 году грузооборот транспорта составил 4,75 трлн. т-км; из них на железнодорожный транспорт пришлось 42%, трубопроводный – 50%, автомобильный – 4,1%, морской – 2,1 %, внутренний водный – 1,1%, авиационный – 0,1%. Данные об изменениях грузооборота представлены в таблице 1.

Грузооборот по видам транспорта, млрд. т-км

| вид транспорта/год | |||||||

| транспорт всего | 4751,8 | ||||||

| магистральный трубопроводный | |||||||

| железнодорожный | 2010,6 | ||||||

| автомобильный | 199,2 | ||||||

| морской | |||||||

| внутренний водный | 54,3 | ||||||

| авиационный | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 4,7 |

Пассажирооборот транспорта общего пользования в 2010 году составил 484 млрд. пасс.-км, из них на авиационный транспорт пришлось 30%, автобусный – 29%, железнодорожный – 29%, метрополитен – 9 %. Устойчивой тенденцией последних лет является повышение доли авиационного транспорта (рост по сравнению с 2000 годом почти в 3 раза) и снижение доли железнодорожного транспорта.

Густота путей сообщения (на 1000 км 2 территории) в различных регионах Российской Федерации существенно отличается. Наивысшую густоту имеют автомобильные дороги с твёрдым покрытием (59 км на 1000 км 2 ), а самую низкую – внутренние водные судоходные пути (5,9 на 1000 км 2 ).

Поскольку российский внутренний рынок растёт опережающими темпами, можно прогнозировать рост внутренних грузоперевозок на уровне 2-3 % сверх темпов роста ВВП. В сегменте международных грузопотоков можно прогнозировать следующую динамику: темпы роста внешнеторгового грузопотока РФ будут находиться в пределах 5-7 % по экспорту и 9-11 % по импорту. Это будет связано с исчерпанием эффекта посткризисного восстановления и замедлением роста мировой экономики. Рост спроса на товары российского экспорта, кроме топлива (продукцию горнорудной промышленности, чёрной и цветной металлургии, химической, лесной и целлюлозно-бумажной промышленности) будут обеспечивать главным образом азиатские страны (в особенности Китай и Индию).

Основной прирост импортного грузопотока будет достигаться за счёт транспортных средств, машин и оборудования, электрооборудования. В значительной степени это будет обусловлено увеличением импорта вышеперечисленных товарных категорий в связи с изменением таможенных пошлин в рамках ВТО.

Средняя подвижность населения России (на 2011 год) составляла около 6300 км на душу населения в год (в странах Западной Европы – 15-20 тыс. км, в США, Канаде – 25-30 тыс. км в год). По данным Росстата, по состоянию на 2011 год в межсезонье 10 % населения страны фактически отрезаны от остальной территории страны (не имеют доступа к сети круглогодично эксплуатируемых автодорог и/или не имеют доступа к железнодорожным станциям и аэродромам).

Сложившаяся современная транспортная система России представлена 1) широтным направлением «восток – запад» с сетью железнодорожных, автомобильных, трубопроводных и водных путей; 2) меридиональным направлением «север – юг» центрально-европейского направления с выходом в страны ближнего и дальнего зарубежья и Поволжско-Кавказского направления, связавшего Поволжье и Кавказ с Центром, европейским Севером и Уралом. Изменившееся геополитическое положение РФ и сохраняющаяся напряжённость в республиках Северного Кавказа требуют решения ряда неотложных проблем, связанных с новым железнодорожным строительством, чтобы обеспечить надёжные транспортные связи на Центр – Северный Кавказ и Центр – Сибирь, Дальний Восток, поскольку Транссиб отдельным участком проходит по территории суверенного Казахстана, не говоря о Средне-Сибирской и Южно-Сибирской магистралях.

Источник

Факторы, определяющие развитие транспортного комплекса

Необходимыми условиями, которые должны быть созданы внутри отрасли, являются:

· преодоление разобщенности транспортных ведомств, не желающих объединить усилия по реализации проекта, объединение информационных систем различных ведомств в единое целое.

· комплексная модернизация всей транспортной отрасли (прежде всего систем автоматики), радикальное изменение принципов построения, функционирования и взаимодействия систем, широкое внедрение передовых технологий, включая информационные и геоинформационные.

· создание системы организации процесса перемещения грузов и пассажиров на основе современных информационных технологий.

· формирование рациональной системы управления перемещением грузов и пассажиров в рамках транспортных коридоров, обеспечение экономической привлекательности коридоров при соблюдении высокой безопасности и минимизации нагрузки на окружающую среду.

· проведение гибкой политики международного сотрудничества, сочетающей закупки техники, комплектующих и технологий у мировых лидеров производства (Япония, Франция, Германия)

· подготовка высококвалифицированных профессионалов, специалистов, обладающих общетранспортной подготовкой (которых сегодня высшая школа практически не готовит).

Таким образом, представляется возможным определить три принципиально новых ключевых принципа стратегии развития транспорта на постсоветском пространстве.

Первый – это формирование транспортного баланса страны, рациональное использование транспортных ресурсов.

Второй – выработка иного качества транспортных услуг.

Третий – разработка критериев, обеспечивающих снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от транспортной деятельности.

Стержневым фактором транспортной стратегии является формирование транспортного баланса отрасли, в рамках которого необходимо определить вклад каждого вида транспорта в достижение общей цели, что не позволит стихийно развиваться отдельным видам транспорта до их монопольного состояния. Единая транспортная система должна обеспечивать конкурентные транспортные услуги, полностью удовлетворяющие потребностям общества в пассажирских и грузовых перевозках.

Главная задача, которую необходимо решить — модернизация всей транспортной отрасли страны в целом и создание конкурентоспособной системы пассажирских и грузовых перевозок, для чего потребуются колоссальные инвестиции. В настоящее время постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2008г. № 258 предусмотрено завершение ФЦП «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» в 2009 году, а постановлением Правительства РФ от 20 мая 2008г. № 377 утверждена ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», предусматривающая увеличение объемов инвестиций в 2010 году против 2009г. в 1,84 раза, в том числе средств федерального бюджета – в 2,1 раза (в текущих ценах).

Кроме того, развитие железнодорожного транспорта будет осуществляться в рамках Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008г. № 877-р. Данная стратегия предусматривает с 2016 года развитие железнодорожного транспорта по двум вариантам: минимальному и максимальному. До 2015 года объем инвестиций определен в размере 5,1 трлн. рублей, а в 2016-2030 г.г. по минимальному варианту – 6,3 трлн. рублей и по максимальному – 8,6 трлн. рублей в ценах до 1 января 2007 года.

Приоритетные направления развития транспортной системы в рамках достижения поставленных целей состоят в следующем.

Первое — увеличение пропускной способности опорной транспортной сети, ликвидация разрывов и «узких мест», в том числе в азиатской части Российской Федерации:

Второе – повышение конкурентоспособности транспортной системы и реализация транзитного потенциала:

Третье – транспортное обеспечение комплексного освоения и развития территорий Сибири и Дальнего Востока и разработки новых месторождений полезных ископаемых.

Четвертое — формирование и распространение новых транспортных (перевозочных) и транспортно-логистических технологий, обеспечивающих повышение качества и доступности транспортных услуг:

Пятое – обеспечение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, включая повышение безопасности железнодорожного транспорта, авиационной безопасности и безопасности полетов, обеспечение безопасности мореплавания, безопасности судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях, безопасность дорожного движения.

Глобальным направлением является задача развития соответствующих отраслей транспортного машиностроения. В частности, среди основных задач развития железнодорожного машиностроения:

· удовлетворение в полном объеме внутреннего спроса на современный железнодорожный подвижной состав;

· ликвидация дефицита железнодорожной техники к 2015 году, а также расширение экспорта продукции транспортного машиностроения.

Ожидается, что благоприятная ситуация в отрасли будет обеспечиваться, главным образом, благодаря действию двух основных факторов:

· резкому увеличению спроса, т.к. в рамках инвестиционной программы «РАО РЖД» планируется крупномасштабное обновление подвижного состава;

· высокому уровню государственной поддержки.

Среди ключевых задач автомобильной промышленности – сохранение в перспективе позиций на внутреннем рынке легковых автомобилей (в том числе, за счет промышленной сборки) и ускоренное развитие локализации производства иномарок в России.

На рынке грузовых автомобилей существует возможность упрочить своё положение на рынках грузовых автомобилей высокой проходимости грузоподъемностью 5-8 т, востребованными для регионов со сложными природно-климатическими условиями эксплуатации, а также в оборонных целях ряда стран.

В рамках инновационного технологического развития транспортного сектора в России в части производственных технологий государство должно создать льготы для приобретения современной техники в наиболее конкурентных секторах транспорта, исключительно привлекательные условия для иностранных производителей, а также для исследователей, разрабатывающих перспективные решения в области транспортной техники. В этом случае российские транспортные операторы очень скоро смогут выйти на ведущие позиции в соответствующих сегментах рынка транспортных услуг.

Одновременно для ускорения совершенствования базовых транспортных технологий государство, в дополнение к мерам, предусмотренным вариантом разумного развития, «откроет двери» для ведущих мировых логистических операторов, которые реализуют в России уже отработанные эффективные решения в сфере логистики и интермодальных[1] перевозок. Эти действия должны сопровождаться радикальным «революционным» реформированием железнодорожного транспорта, в первую очередь – разделением государственно-монопольного сегмента эксплуатации инфраструктуры и конкурентного сегмента перевозок грузов и пассажиров, что позволит обеспечить прорыв в транспортном обеспечении экономики и социальной сферы, станет важнейшим фактором повышения конкурентоспособности России в мировой экономической системе.

В любом случае основной точкой роста для развития транспортного сектора – как в сфере перевозок пассажиров, так и в сфере грузовых перевозок – должно стать развитие интермодальных транспортных и логистических систем на основе целевых государственных программ и проектов.

Технологическая модернизация транспортной системы России в основном должна обеспечиваться не за счет открытий или «прорывных» научно-практических разработок, а за счет ускоренного распространения в России уже существующих технических и технологических решений.

При развитии транспортной системы по инновационному варианту объем коммерческих перевозок в 2020 году составит 7,6 млрд. тонн (181,3% к 2007 году и 158,9% к 2010 году), коммерческий грузооборот – 4473,2 млрд. т-км (192,1% к 2007 году и 165% к 2010 году). Среднегодовые темпы роста объемов перевозок будут составлять порядка 4,8 процента.

Предполагается рост перевозок морским транспортом (в 5,2 раза в 2020 году по сравнению с 2007 годом) в связи с вводом в действие Российского международного реестра судов и пополнением морского транспортного флота. Регистрация судов в данном Реестре началась во второй половине 2006 года. На начало 2008 года зарегистрировано 197 судов, общей грузоподъемностью 890,4 тыс. дедвейт-тонн. Более активная регистрация судов в Реестре предполагается с 2009 года.

Грузооборот российских морских портов составит порядка 885 млн. тонн в 2020 году или вырастет в 2 раза к уровню 2007 года.

Технологические развилки и элементы «торможения» в развитии могут возникнуть, в частности, если Правительство попытается «поддержать» российских производителей транспортной техники путем введения жестких ограничений импорта иностранной продукции. В этом случае конкурентоспособность отечественных транспортных операторов в отдельных сегментах (например, в сегменте международных авиаперевозок, а также в железнодорожной отрасли) может снизиться скачкообразно.

При сохранении существующих тенденций в части базовых технологий (отсутствие системного подхода к развитию логистической инфраструктуры, критически низкий уровень контейнеризации перевозок, отсутствие интермодальных транспортных систем) следует ожидать общего снижения эффективности российской транспортной системы. Это окажет влияние не только и не столько на конкурентоспособность транспортных операторов на международных рынках, сколько на общую конкурентоспособность российской экономики.

По мнению большого числа экспертов, сильным тормозящим фактором может явиться излишне большая степень участия государства в модернизации транспортной отрасли. Намерение оставить в ведении государства ряд объектов транспортной инфраструктуры, таких, как аэропорты, морские порты, подвергается критике. Высказываются опасения, что такая ноша для государства окажется непосильной и существующий дисбаланс в развитии отдельных видов транспорта только усилится.

Для модернизации основных видов транспорта в России необходимо формирование единой Федеральной транспортной сети. Этим целям служит разработанная комплексная государственная программа «Транспорт России».

По предварительным расчетам, для реализации этого проекта необходимы ассигнования в размере около 80 млрд долл.

Эти средства необходимы для строительства новых портов, ремонта ворот и шлюзов на речных судоходных артериях, обновления подвижного состава на железнодорожном транспорте, строительство и ремонт метрополитенов, закупку транспорта для мобилизационных нужд и др.

Финансирование программы может производиться за счет как государственных целевых кредитов, так и инвестиций частного сектора, на принципах государственного-частного партнерства.

По подсчетам специалистов Федерального дорожного агентства России, для организации нормального транспортного потока на территории России нужно построить дополнительно как минимум 544 тыс. км дорог, а общая потребность в современных дорогах в стране составляет около 2 млн км.

Для строительства и модернизации дорог по европейским или американским стандартам и с учетом климатических особенностей России потребуется не менее 540 млрд долл.

Россия пока сохраняет приоритет в производстве отдельных видов транспорта, это, в первую очередь, относится к авиационному и водным видам транспорта.

В частности, Россия является мировым лидером в строительстве судов смешанного плавания «река — море», кораблей и судов с динамичными принципами поддержания скорости.

Кроме того, сохраняются возможности производить на мировом уровне атомные ледоколы, корабли и суда на подводных крыльях и воздушной подушке, корабли-экранопланы, промысловые суда, плавучие буровые платформы, суда специального назначения.

Огромный, но пока не реализованный национальный ресурс — это международный транспортный транзит через российскую территорию. Реализация транзитного потенциала России в третьем тысячелетии – естественное позиционирование нашей страны в глобальной экономической системе

Взимание транзитной ренты может стать важной статьей экспорта услуг. По оценкам специалистов, от предоставления транспортных транзитных услуг Россия могла бы ежегодно иметь дополнительно 3 – 5 млрд. долл. валютной выручки.

[1] Интермодальные перевозки – это использование двух и более видов различных транспортных средств во время перевозки негабаритных грузов в одной и той же грузовой единице (например, в контейнере) или автотранспортном средстве без перегрузки негабаритных грузов при смене транспортного средства.

Источник