Финансовая безопасность как ключевая составляющая национальной безопасности страны

События последних двух лет, связанные с обострением отношений России и Запада, падением цен на энергоносители, замедлением темпов роста мировой экономики, изменением общеэкономической конъюнктуры, поставили перед страной задачу адаптации к складывающимся условиям хозяйствования и защиты национальных интересов в тех сферах, которые в новых реалиях проявили себя как наиболее уязвимые. Вышесказанное во многом предопределило необходимость обновления стратегии национальной безопасности страны.

С подписанием Указа Президента РФ № 683 от 31.12.2015 г. вступила в силу новая Стратегия национальной безопасности РФ, в наибольшей степени, чем предыдущая ее версия, соответствующая сегодняшним условиям. В обновленной стратегии гораздо больше внимания уделяется вопросам экономической безопасности, что в условиях применяемых в отношении России ограничительных мер и упавших цен на нефть вполне очевидно.

Согласно этому документу, в числе стратегических целей обеспечения национальной безопасности перечислены развитие экономики страны, обеспечение экономической безопасности и создание условий для развития личности, перехода экономики на новый уровень технологического развития, вхождения России в число стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта и успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.

Среди главных стратегических угроз национальной безопасности в области экономики отмечены незащищенность национальной финансовой системы от действий нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала, уязвимость ее информационной инфраструктуры, несбалансированность национальной бюджетной системы, сохранение значительной доли теневой экономики, условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений [11]. Таким образом, можно констатировать, что значимость существующих проблем в финансовой сфере создает реальные угрозы экономической и национальной безопасности государства.

Целью исследования является определение роли финансовой безопасности в системе обеспечения национальной безопасности государства в целом.

Материалы и методы исследования

Исследование опирается на нормативно-правовые акты РФ, данные официальной статистики, экспертные оценки и труды отечественных экономистов. В работе применяются следующие методы: анализе, синтезе, установление причинно-следственных связей, единства исторического и логического, сравнение.

Результаты исследования и их обсуждение

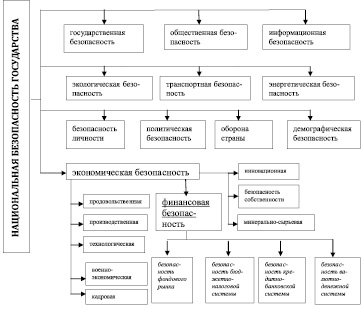

Для того, чтобы более корректно определить эти угрозы финансовой сферы экономических отношений, поясним, что понимается под финансовой безопасностью страны, которая является одной из подсистем экономической безопасности (рисунок).

В научной литературе можно встретить множество подходов к толкованию категории «финансовая безопасность». Так, по мнению Г. Вечканова, под финансовой безопасностью можно понимать такое состояние бюджетной, денежно-кредитной, банковской, валютной систем страны, страхового и фондового рынков, которое устойчиво ко внешним и внутренним угрозам [13].

В финансово-кредитном словаре указывается, что это исследуемое понятие включает комплекс мер, методов и средств по защите финансово-экономических интересов государства на макроуровне, корпоративных структур, а также финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне [12].

В.К. Сенчагов дефенирует финансовую безопасность как обеспечение такого развития финансовой системы и финансовых отношений и процессов в экономике, при котором создаются необходимые финансовые условия для социально-экономической и финансовой стабильности развития страны, сохранения целостности и единства финансовой системы (включая денежную, бюджетную, кредитную, налоговую и валютные системы), успешного преодоления внутренних и внешних угроз России в финансовой сфере [10].

Финансовая безопасность в структуре национальной безопасности государства

Финансовая безопасность может быть рассмотрена как состояние защищенности финансово-экономических интересов государства и заключается в способности органов государственной власти обеспечить политическими, правовыми, экономическими и организационными методами и средствами безопасное функционирование всех сфер общественной и экономической деятельности, где обращаются финансы [3].

Несмотря на многообразие авторских трактовок категории «финансовая безопасность государства», практически во всех указывается, что оно охватывает существующие звенья финансовой системы страны, а само состояние защищенности финансовой сферы обеспечивается с помощью использования финансово-экономического и административного инструментария.

Даже до наступления кризисных явлений в России специалисты отмечали, что изъяны финансовой системы нашего государства являются тормозом для развития экономики. Финансовая сфера экономических отношений по своей природе наиболее чувствительная ко всем изменениям, в сегодняшних условиях ощутив на себе воздействие внешних шоков, и на этот раз проявила свои слабые места, вскрыв таящиеся в себе угрозы всей национальной безопасности страны. Кратко охарактеризуем в отдельности состояние тех структурных блоков финансовой безопасности государства, которые выделены на рисунке.

1. Безопасность бюджетно-налоговой системы

Сырьевая модель российской экономики предопределяет зависимость благосостояния страны от цен на энергоносители. Так, 47 % доходов федерального бюджета в 2015 г. (и почти четверть доходов консолидированного бюджета страны) приходились на нефтегазовые доходы. При этом начиная с 2010 г. они не направлялись на пополнение Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а в полном объеме шли на обеспечение расходной части бюджета страны [8]. В условиях отрицательной динамики цен на нефть возникла необходимость отказа от среднесрочного бюджетного планирования и возврат к однолетнему, пересмотра заложенной в бюджет цены на нефть, а также необходимости изыскания 250 млрд руб. на реализацию антикризисного плана в 2016 г., из которых правительство может аккумулировать лишь половину, а оставшаяся часть может быть получена за счет «заморозки» пенсионных накоплений и введения режима секвестра расходов бюджета [2].

Бюджетно-налоговая сфера России характеризуется также тем, что у нас непосильная для бизнеса налоговая нагрузка (50,7 % по оценкам Всемирного Банка, 54,1 % – по итогам исследований консалтинговой компании Pricewaterhouse Coopers (PwC), 30 % – по мнению аналитиков ФНС России). С данной точки зрения страна уступает другим странам как место для ведения бизнеса и формирует демотивационные стимулы к размещению на ее территории отечественного и иностранного (не спекулятивного) капитала. Все это также способствует увеличению доли теневой экономики. Даже Росстат фиксирует рост неформальной занятости и сокращение числа малых предприятий за 2014–2015 гг. По официальным заявлениям Минфина РФ в 2013 г. теневая экономика (без учета криминального сектора) составила 15–20 % ВВП страны. По мнению специалистов, в России развитию теневой экономики способствует также несовершенство институтов права, конкуренции и защиты собственности [6].

2. Безопасность кредитно-банковской системы

В России низкодиверсифицированная финансовая структура, что говорит об отстающем финансовом развитии. Слабость национальной банковской системы России проявляется также в незначительной роли российских кредитных организаций на мировом рынке (менее 1 % всех банковских активов). Доля финансовых услуг в добавленной стоимости России является низкой (4,9 % в 2013 г., 5,4 % в 2014 г.) в сравнении с большинством развитых стран, отражает ее развивающийся характер. Россия находится в значительно худшей позиции, чем другие динамично развивающиеся страны (в частности БРИКС) в части финансирования развития реальной экономики, демонстрируя тем самым сравнительно худшие условия для финансирования экономического роста [7]. Российская кредитно-банковская система, всегда неспособная обеспечивать реальный сектор экономики «длинными» деньгами, в условиях действовавшего почти 2 года запрета на кредитование крупнейших коммерческих банков на срок свыше 30 дней стала лишена возможности даже рефинансировать свои долги. В результате этого чистый отток капитала из страны достиг в 2014 г. рекордного значения в 151 млрд дол (56 млрд дол в 2015 г.). Масштабный отзыв лицензий за предшествующий год у коммерческих банков, нацеленный, с одной стороны, на поддержание надежности и устойчивости банковской системы, с другой стороны, вызвал опасения вкладчиков и способствовал изъятию депозитов и переливу их из мелких и средних в крупнейшие банки страны.

Таким образом, российская банковская система столкнулась с проблемой дефицита средств для проведения кредитных операций. На фоне сохраняющейся высокой цены денег (ключевая ставка 11 % с 03.08.2015 г. по настоящее время), невозможности заимствования иностранного капитала, возросших опасений отечественных вкладчиков кредитно-банковская система практически лишила российскую экономику привлекаемых средств для развития и текущего финансирования.

3. Безопасность валютно-денежной системы

Относительная стабильность национальной валюты до 2014 г. была обусловлена искусственной закрепленностью курса рубля. После перехода к свободному плаванию волатильность рубля возросла. При упавшей экспортной выручке (из-за снизившихся доходов от продажи сырья) спрос на валюту продолжал расти (в том числе из-за необходимости обслуживания корпоративного внешнего долга и психологического аспекта в поведении резидентов). По мнению ряда исследователей, зависимость российского бизнеса от иностранных кредитов и рост корпоративных внешних заимствований сформировались среди прочего в результате политики органов государственной власти РФ относительно использования Стабилизационного фонда, средства которого не направлялись на развитие отечественной экономики, а размещались в финансовых инструментах иностранных государств [4].

Инфляция в 2014 г. впервые за предшествующие 6 лет даже по официальным данным стала измеряться двузначным числом (11,36 %), в 2015 г. составила 12,9 %. Происходящее на фоне этого снижение реальных доходов населения и доли валового накопления в ВВП (с 24,9 % в 2011 г. до 20,3 % в 2014 г.) также не способствует выходу из затянувшейся рецессии [11]. Имеется тенденция сокращения доли населения, делающего сбережения (только 28 % российских семей регулярно откладывают некоторую сумму) [1].

Помимо прочего, в России по сравнению с развитыми странами велика доля наличных денег в денежной массе (25 % в 2011 г. и 20 % в 2015 г.). Уровень монетизации российской экономики составил в 2015 г. 46 % ВВП, что является недостаточным для ее развития (этот показатель для развитых стран должен быть не менее 60 % ВВП, к примеру, в Китае он близок к 200 %). Недостаточная «финансовая глубина» экономики затрудняет перераспределительные процессы в обществе и не способствует стимулированию накоплений и инвестиций.

4. Безопасность фондового рынка

Этот параметр напрямую связан с волатильностью, которую демонстрируют фондовые рынки, мгновенно реагирующие на изменения, происходящие в обществе и экономике. «Силовая смена власти и крупнейший в новом веке вооруженный конфликт на сопредельной территории, санкции, введенные против России со стороны США и ЕС, снижение цен на нефть, отток капитала, слабые экономические показатели – все это оказало угнетающее воздействие на финансовые рынки. Эмитенты и инвесторы утратили средне- и долгосрочные ориентиры», – такую характеристику российскому фондовому рынку дают эксперты НАУФОР [9].

Таким образом, вышесказанное подтверждает, что в сложившихся условиях всем звеньям финансовой системы страны присущи не только потенциальные, но и реальные угрозы безопасности данной системы. Преодоление возникших угроз финансовой безопасности и приведение финансовой системы страны в приемлемое состояние приобретают на сегодняшний день ключевое значение как для экономики страны, так и для ее национальной безопасности в целом. Несомненно, что повышенные системные и политические риски будут накладывать отпечаток и на финансовую составляющую безопасности государства, однако достижение независимости финансовой системы от внешних структур может способствовать ее стабильности и снизить уровень существующих угроз.

Источник

Роль финансовой безопасности в системе обеспечения экономической безопасности России

экономические науки

- Баландина Елизавета Андреевна , студент

- Рахинская Юлия Андреевна , студент

- Хашир Бэлла Олеговна , доктор наук, профессор, профессор

- Кубанский Государственный Технологический Университет

- ЭКОНОМИКА

- ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

- ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ

- ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

- ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

- ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Похожие материалы

В современной среде, одной из важнейших составляющих экономической безопасности Российской Федерации, является именно финансовая безопасность. Эта данная сфера деятельности является существенным инструментом, который, конечно же, осуществляет защиту финансовых интересов во всех уровнях финансовых отношений. Также эта сфера является определённой ступенью независимости, постоянства и прочности финансовой системы нашей страны, который позволяет обеспечить наибольший эффект функционирование экономической системы и стабильно устойчивый экономический рост, в условиях воздействия на нее внешних и внутренних факторов, составляющие угрозу финансовой безопасности. Основная суть экономической безопасности любой страны определяется как состояние экономики и институт власти, при котором как подобает, обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, которая социально направленна на развитие страны в целом. Соответственно, так же гарантируется образование необходимого экономического потенциала, и финансовой среды для возможности сохранения целостности и единства всей финансовой системы даже при наличии неблагоприятных условий для развития внутренних и внешних процессов, т.е. для успешного противодействия любым формам угроз финансовой безопасности.

Система финансовой безопасности подразумевает образование условий бесперебойной работы финансовой системы, внутри которой, во-первых, практически исключается вероятность попыток перенаправления финансовых потоков в неоформленные законодательными нормативными правовыми актами сферы их применения; а во-вторых, на много ослаблена вероятность явного злоупотребления финансовыми средствами. Финансовая система должна обладать твердой стабильностью на случай непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств, для того чтобы государственные органы могли эффективно и вовремя отреагировать на появление каких-либо угроз и своевременно попытаться устранить их, тем самым свести хотя бы к минимуму любые допустимые социально-экономические потери.

В любой общественной сфере, в том числе финансово — экономической деятельности имеют место процессы и явления отрицательного характера, которые требуют точного анализа, оценки возможных последствий, выработке мер по их преодолению [2]. Применительно к изучению проблем финансовой безопасности, все негативные явления и процессы финансовой сфере формируются в угрозы, следовательно, это те факторы, которые препятствуют или создают опасность осуществлению национальных финансово — экономических интересов.

Общий уровень угроз финансовой безопасности не может, является постоянной величиной, так как он изменяется вместе с общеэкономической ситуацией. При этом действие некоторых угроз финансовой безопасности так же меняется, ослабевает или совсем прекращается, а других наоборот увеличивается, практически постоянно появляется вероятность возникновения новых потенциальных угроз. В связи с этим рождается необходимость вырабатывать и реализовывать целые комплексы упреждающих мер, направленных на вычисление и ликвидацию угроз в финансовой сфере, а также на повышение ее стабильности, устойчивости и эффективности. Анализ угроз финансовой безопасности одинаково важен как с позиции их предотвращения и прогнозирования, так и с позиции разработки стратегии финансовой безопасности. Обеспечение системы финансовой безопасности, в сфере внешнеэкономической деятельности, объективно предполагает разработку ее пороговых значений на федеральном и региональном уровнях, оформление конкретных показателей, способствующих снижению рисков, а также внешних и внутренних угроз финансовой безопасности.

Угрозы финансовой безопасности России ─ это факторы, которые препятствуют или создают опасность реализации национальных финансово-экономических интересов. Для нашей страны преобладающими внешними угрозами являются: утрата некоторой части своих внешнеэкономических позиций, в результате вытеснения иностранными конкурентами зарубежных рынков; притеснение национальных приоритетов России в финансовой сфере в результате продвижения выгодных экономических и финансовых проектов для иностранных партнеров; влияние внутренней и внешней политики государств на внешнеэкономические связи и отношения; повышение конкуренции между государствами в экономической и иных сферах, использование мощных экономических факторов для завоевания мирового экономического пространства; противодействие равноправному участию России в международных структурах кредитно-финансового регулирования [3].

Также не мало важными угрозами для России являются внутренние угрозы, которые зарождаются в основном неадекватной финансово-экономической политикой, элементарными просчетами органов власти и управления, ошибками, злоупотреблениями и иными отклонениями (бесхозяйственность, волокита, разнообразные экономические преступления и т.д.) в управлении финансовой системой государства. К внутренним угрозам относится: для выхода из экономического кризиса и успешного проведения дальнейших реформ необходимо сокращение используемой ресурсной основы в финансово-кредитной сфере деятельности; приобретение экономическим кризисом затяжного характера, а также сохранение курса торможения выхода из него, наличие предпосылок для дальнейших всплесков в развитии кризиса; криминализация экономических отношений, рост экономической преступности, коррупции; борьба с инфляцией, предотвращение утечки капиталов за рубеж и создание предпосылок для развития российского предпринимательства; снижение уровня социальной ориентированности экономики, падение реальных доходов и платежеспособности населения; увеличение финансовых потерь, в результате усилия социальной напряженности в сфере экономических отношений [4].

Следует отметить, что границы между всеми угрозами, как внутренними, так и внешними зачастую носят не совсем четкий характер, так как они взаимообуславливают друг друга. Однако, очевидно, что длительное воздействие внутренних угроз на национальную экономику страны делает ее более слабой и во внешнем плане, потому как, государство не справляющееся с внутренними угрозами, лишено возможности проводить какую либо активную внешнюю политику, пытаться воздействовать на экспорт конкурентоспособной продукции и не имеет достаточных сил осуществлять самостоятельные экономические и финансовые расширения на новых рынках. При ослабленной экономике и несовершенной финансовой системе Россия будет лишена реальной возможности влиять на политику международных финансовых организаций [5].

Для предотвращения внутренних и внешних угроз финансовой безопасности Российской Федерации необходимо принять ряд соответствующих мер. Которые должны быть направлены на устойчивое экономическое развитие, политическую свободу действий, расширение, влияние внешней политики нашего государства.

В нынешних современных условиях в России используются следующие пути совершенствования системы финансовой безопасности:

- установление четких пределов иностранного участия в капитале отечественных организаций;

- отраслевые ограничения (ограничения и запрет доступа иностранных инвестиций в отрасли, признанные особо важными для экономического и социально-культурного развития государства);

- меры в отношении компаний, осуществляющих ограничительную деловую политику, искажающую условия конкуренции;

- требования в области производства и использование местных компонентов, передачи технологий и т.п.;

- разработка действенных систем контроля привлечения и использования средств иностранных заимствований [6].

В числе самых актуальных мер по повышению финансовой безопасности государства в современных условиях должно присутствовать создание эффективных механизмов, которые препятствуют проникновению в страну финансовых средств незаконно, а также нелегальным утечкам ресурсов из государства. Самым популярным и наиболее привлекательным каналом для отмывания «грязных денег», а также транспортировки капиталов по незаконным путям во всем мире является банковская сфера. Следовательно, процесс создания вышесказанных механизмов, в первую очередь, должен затрагивать именно эту сферу. Поэтому целесообразно усовершенствовать финансовую сферу, она должна стать более конкретной к требованиям модернизации в нашей экономике [7].

Таким образом, мы имеем возможность выделить, что во всей системе обеспечения экономической безопасности одно из самых важнейших мест занимает финансовая безопасность. Финансовая безопасность — это состояние финансовой системы, которое способно обеспечивать всеми необходимыми для государства финансовыми средствами, являющиеся существенными для выполнения его внутренних и внешних функций. Важно подчеркнуть, что от развития ситуации в финансовых секторах экономики, в первую очередь зависит устойчивое и безопасное развитие экономики в целом. Следует заметить, что в современных условиях финансовые отношения в иной раз не вносят положительного вклада в реформирование российской экономики, но во многих случаях оказывают сдерживающие воздействие, следовательно, это приводит к кризисным ситуациям.

Итак, финансовой системе свойственно иметь определенный запас прочности на случай непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств, для того чтобы государственные органы и иные субъекты экономики могли заблаговременно среагировать на возникновение каких-либо угроз и по мере возможности устранить, предотвратить или хотя бы свести к минимуму потенциальные социально — экономические потери.

Источник