Физико-географическое положение России

Физико-географическое положение России

Россия — самая крупная по территории среди всех стран мира. Ее площадь 17 125 191 км 2 . Протяженность границ составляет 60932 км.

Протяженность страны с запада на восток почти 10000 км. Самая западная точка находится на Гданьской косе в Калининградской области, 19 \(^\circ\) восточной долготы, крайняя восточная точка — остров Ратманова, 169 \(^\circ\) западной долготы.

Самая северная точка — 82 \(^\circ\) северной широты — остров Рудольфа.

Самая южная — 41 \(^\circ\) северной широты — находится на территории Дагестана.

Разница между северной и южной окраинами составляет 41 \(^\circ\) или более 4600 км, что сильно влияет на климат и определяет его отчетливо выраженную зональность.

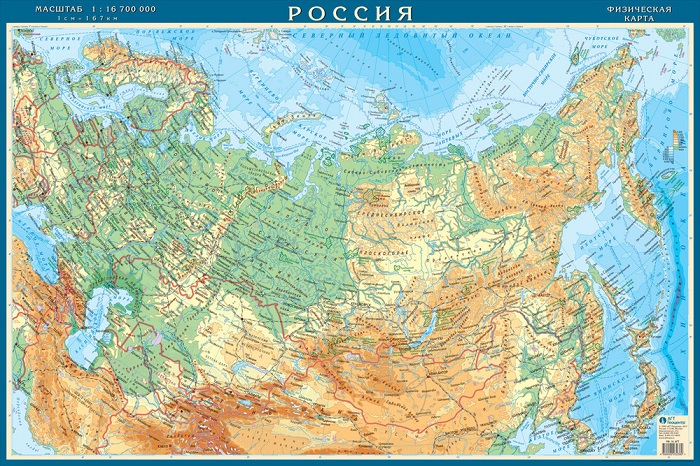

Россия занимает север материка Евразия, Уральские горы делят ее на европейскую и азиатскую части. Европейская часть расположена на Восточно-Европейской платформе, азиатская — на Западно-Сибирской и Сибирской. Складчатые области России — Балтийский щит, Алтай, Урал, Урало-Монгольский эпипалеозойский складчатый пояс, частично Тихоокеанский и Средиземноморский складчатый пояса.

Платформа — крупный относительно устойчивый участок земной коры.

Складчатый пояс — тектоническая складчатая структура планетных масштабов, характеризующаяся высокой тектонической активностью, формированием магматических и осадочных комплексов.

Равнины и возвышенности

Первая по величине в мире равнина — Восточно-Европейская, или Русская. Ее площадь превышает 5 миллионов км 2 , средняя высота — 170 метров над уровнем моря. На ней встречаются довольно высокие кряжи, например, Хибины.

Ставропольская возвышенность и Кубано-Приазовская низменность — наиболее благодатные для жизни и хозяйствования районы в России. Однако время от времени здесь ощущается тектоническая активность: случаются землетрясения и даже вулканические проявления. В этом отношении Северный Кавказ резко выделяется среди других частей Русской равнины.

Несмотря на общее однообразие Западно-Сибирской равнины, отдельные ее участки имеют свои отличия. К северу от Сибирских Увалов появляются многочисленные бугры пучения, называемые булгунняхи, высотой от 3 до 40 метров, термокарстовые котловины, заполненные озерами, полигоны, пятнистая тундра. Водные потоки здесь способны в считанные дни проложить глубокие овраги — их немало на речных и морских берегах и в районах освоения месторождений.

В Средней Сибири местность немного схожа с горной, поэтому регион, простирающийся к востоку от Енисея, именуют Среднесибирским плоскогорьем, хотя большинство его частей можно отнести к высоким равнинам, или плато.

Открытые на севере Арктическому океану, на юге и востоке великие равнины окаймлены цепью гор. Европейскую и азиатскую равнинную часть материка разделяет Урал. Под водой Северного Ледовитого океана горная цепь Урала образует остров Вайгач, а затем архипелаг Новая Земля, уходя к полюсу приблизительно еще на 800 км. Даже в наиболее возвышенных частях Уральских гор почти не встречаются вершины выше 1000 метров.

На Кавказе располагается наивысшая вершина России — Эльбрус, высота которого 5642 метра.

В Прибайкалье входят хребты Приморский, Байкальский, Хамар-Дабан и Баргузинский, здесь часты землетрясения.

Соединительными звеньями между горами Южной Сибири и Дальнего Востока выступают Становой хребет и Алданское нагорье. Редкие вершины выделяются на фоне плато, плоских и сильно заболоченных. Встречаются долины-каньоны глубиной до 500 метров. Большая часть гор Дальнего Востока скрыта под водами океана или выступает из него в виде островов. Крупнейший из них у берегов России — Сахалин. Вдоль него с севера на юг идут Западно-Сахалинские и Восточно-Сахалинские горы.

Сейсмическая активность

Российскими областями сейсмических потрясений традиционно считаются:

- Камчатка;

- Курилы;

- Сахалин;

- Прибайкалье;

- Забайкалье;

- Алтай;

- некоторые районы Якутии.

Нередко бывают землетрясения в Приморье, на юге Западной Сибири, на Урале. В Европейской России время от времени сотрясаются Кольский полуостров и Карелия. Учёные полагают, что примерно 20% территории страны подвержено значительным и сильным землетрясениям.

Примером опасности сейсмических явлений на территории нашей страны может служить разрушение поселка Нефтегорск на Сахалине в 1995 году, занявшее всего 17 секунд.

На Камчатке сейчас 29 действующих вулканов. Подробные описания извержений сохранились с XVIII века. Самый большой и активный вулкан — Ключевская Сопка. С XVIII века он извергался более 50 раз, за все время существования — более 700 раз. Общий вес исторгнутых горных пород — более 600 миллиардов тонн. Общий объем лавы — примерно 3400 км 3 .

На соседних с Камчаткой Курильских островах 38 действующих вулканов. Но треть из них можно считать затухающими. Об их активности свидетельствуют только сольфатары, струи сероводорода и сернистого газа с температурой до 300 \(^\circ\) С, и фумаролы, выбросы водяных паров. Высота вершин Курильской гряды не превышает 1500–1800 метров над уровнем моря, но над океаническим дном вулканы возвышаются на 8000 метров и более. Даже самый высокий из них — Алаид, высота которого 2339 метров, — показывается из воды меньше чем наполовину.

Оценка географического положения, плюсы и минусы

Главные плюсы географического положения России:

- Разнообразие природных условий, ресурсов, форм рельефа, а также богатые лесные ресурсы и наличие крупных судоходных рек.

- Территория России выходит к трем океанам, связывая ее морскими коридорами со многими странами мира.

- Она занимает почти всю северную часть Евразии, поэтому может оказывать влияние — и политическое, и экономическое — на многие регионы континента. Россия граничит с четырнадцатью странами. Ее эксклав, Калининградская область, — еще с двумя.

Огромная территория России — это и достоинство, и минус. Разнообразие природных ресурсов открывает широкие перспективы для экономики, но управлять такой большой страной и оберегать ее границы очень тяжело.

Недостатки географического положения:

- Серьезным недостатком является протяженность территории страны с запада на восток — сложно создать удобную транспортную инфраструктуру.

- Военно-политические конфликты в соседних странах, например, на Украине, создавали сложности для российских пограничников, поскольку многие нынешние границы РФ возникли в результате чисто политических причин — как следствие раздела бывшей территории СССР. Поэтому российская территория на огромном протяжении не отделена от бывших союзных республик ни полноводными реками, ни горными хребтами, ни пустынями. Границы не имеют хорошо оборудованных застав.

- Основным минусом географического положения России является специфика ее климата. Реки и моря замерзают на долгое время, останавливая судоходство. Дороги и дома быстрее приходят в негодность, снеговые заносы мешают передвижению транспорта. Люди и предприятия тратят больше энергии на тепло и свет, что сказывается на росте стоимости товаров.

Влияние географического положения РФ на природные условия и народное хозяйство

Большая часть территории России почти нигде не отгорожена от Северного Ледовитого океана горами. Санкт-Петербург, второй по величине город страны, расположен на 60 \(^\circ\) северной широты. Ближе к полюсу нет городов с населением больше миллиона жителей. Крупный город Норильск расположен на 69 \(^\circ\) северной широты.

Влияние Атлантического океана и течения Гольфстрим заметно в европейской части России в зимний период, но теплый воздух добирается и до Сибири.

Дальний Восток — регион с муссонным климатом. В теплое время года тихоокеанские циклоны проникают довольно далеко на запад, и тогда дожди охватывают Приморский и Хабаровский края, Амурскую область и даже часть Забайкалья.

Муссон — ветер, возникающий на границе материка и океана; летом дует с океана на сушу, зимой наоборот.

Океаны влияют на климат России, но сам континент формирует собственный климат — континентальный. Для регионов, близких к океанам, к этой характеристике добавляют слово «умеренно».

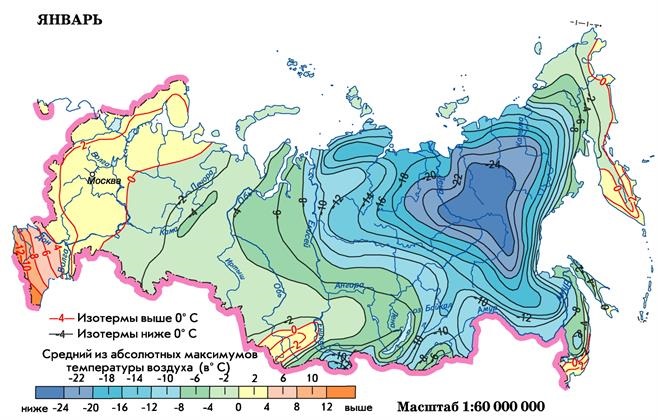

В холодное время года континент быстро остывает, антициклон, область высокого давления холодного воздуха, разгоняет облака. Поэтому температура опускается к рекордным отметкам — до минус 70 \(^\circ\) С в Якутии. Даже в Арктике и Гренландии гораздо теплее. Только Антарктида выстуживает воздух над собой еще сильнее.

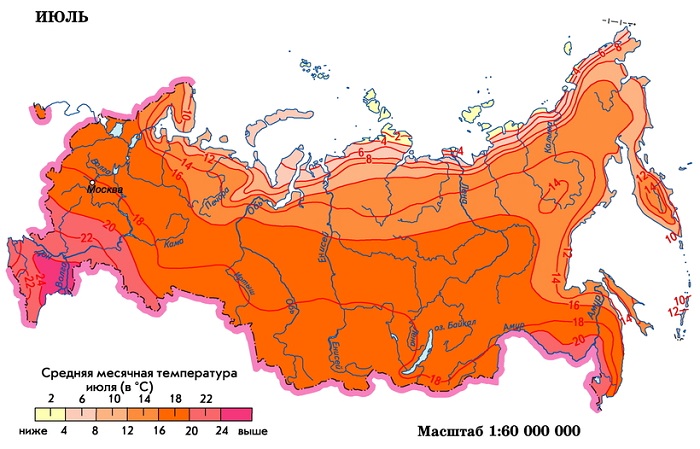

Антициклон определяет погоду на континенте всю зиму. Циклоны, участки низкого атмосферного давления, обходят материк стороной, и на нем стоит ясная морозная погода. Летом солнце над горизонтом поднимается высоко, светит большую часть суток, за полярным кругом — круглосуточно, поэтому земля быстро прогревается. Разница между зимними и летними температурами может достигать 100 \(^\circ\) С.

Среднюю разницу температур в разных регионах можно увидеть на картах.

Одна из основ сельского хозяйства в России — использование снежного покрова. Он важен не только как накопитель влаги, но и как надежная «шуба», укрывающая поля от суровой зимы. Чтобы получить хороший урожай, необходимо выполнить комплекс работ по снежной мелиорации: регулировать снеготаяние и сток талых вод, проводить снегозадержание.

Снежный покров удерживается на полях от сдувания ветром и накапливается дополнительно с помощью ряда агротехнических приемов:

- посева высокостебельных растений (например, кукурузы);

- полезащитных лесонасаждений;

- уплотнения снега;

- расстановки различных препятствий;

- снегопахания.

Все это не только способствует росту урожайности, но и уменьшает заносы на дорогах. Работы по снегозадержанию широко велись в России еще в XIX веке.

В современной России огромное количество водохранилищ, в том числе и гигантских, которые значительно изменили природную среду. Практически все они созданы во второй половине ХХ века и представляют собой озера, которые увеличили площадь из-за подъема уровня воды. В горах водохранилища становятся источником дешевой энергии; в засушливых районах питают оросительные системы и служат местом отдыха для окрестных жителей. На Дальнем Востоке искусственные озера играют особо важную роль в борьбе с наводнениями, но и в центре европейской части водохранилища влияют на уровень воды во время паводков.

Болота, занимающие огромные пространства и непрерывно расширяющиеся, губят леса, луга и пашни, усложняют строительство, делают территории непроходимыми. Без хотя бы частичного осушения болот в Западной Сибири невозможно использовать колоссальные запасы торфа, захороненные в трясинах. По приблизительным оценкам канадских исследователей, Россия занимает второе место в мире по запасам торфа — 150 миллиардов тонн.

Торф — осадочная рыхлая масса, образованная из остатков мхов, в условиях болотистой местности подвергшихся частичному разложению; горючее полезное ископаемое.

Несмотря на общую сухость климата, сильно заболочены Центрально-Якутская низменность, долина нижнего течения Лены и ее дельта, Северо-Сибирская и Яно-Индигирская низменности. Богат болотами и Дальний Восток, где они имеют свои отличительные особенности.

Только в Амурской области болота занимают 36% площади, и около 20% из них непроходимы. Но при этом торф занимает в России второе место среди органических удобрений и не только повышает плодородие почв, но и улучшает их структуру. Осушенные торфяники становятся сельскохозяйственными угодьями, а на месте выработанных торфяников, как правило, создают пруды для разведения рыбы.

Источник

Физическое географическое положение страны

1. Физико-географическое положение России на материке Евразия.

2. Границы России.

3. Влияние географического положения на природу и хозяйство страны.

4. Часовые пояса России.

Физико-географическое положение России на материке Евразия

Россия расположена в Северном полушарии, на материке Евразия, в северо-восточной его части. Площадь России 17,1 млн.кв.км. Это больше площади всех европейских государств вместе взятых. Площадь России немногим меньше площади материка Южная Америка (18 млн.кв. км). Территория России в 1,5 раза больше территории США и почти в 30 раз территории самого большого государства Европы – Украины.

Крайняя северная точка России – мыс Челюскин на полуострове Таймыр (77о43’с.ш.), она одновременно является и крайней точкой материка. Самая северная островная точка – мыс Флигели – находится на островах Земля Франца Иосифа (остров Рудольфа, почти 82ос.ш). Это всего 900 км от Северного полюса.

Крайняя восточная материковая точка – мыс Дежнева на Чукотском полуострове (169о40’з.д.), а самая восточная островная точка – остров Ратманова в Беринговом проливе (169оз.д.). От нее до Северной Америки через Берингов пролив немногим более 80 км. Крайняя южная точка находится юго-западнее горы Базардюзю в восточной части Главного хребта Большого Кавказа (41о11’с.ш.), на границе Республики Дагестан с государством Азербайджан. Крайняя западная точка расположена на западе Калининградской области, лежит на песчаной Балтийской косе Гданьского залива Балтийского моря (19о38’в.д.). Но так как Калининградская область является анклавом (отделена от основной территории России другими государствами), то она превратилась в своеобразную «островную точку». Крайняя западная точка нашей страны находится в пункте смыкания границ трех государств: России, Эстонии и Латвии – немного западнее города Пскова, на берегу одного из притоков реки Даугавы (27ов.д.). Расстояние между крайними северной и южной точками чуть более 4000 км, а между восточной и западной почти 10000 км. Основная часть территории России лежит между параллелями 70о и 50ос.ш., 20% ее территории находится за полярным кругом. Россия располагается в 2-х частях света: Европе и Азии. Границу между этими частями света проводят по Уралу и по Кумо-Манычской впадине. При этом на европейскую часть приходится 23% всей территории страны, а на азиатскую – 77%.

Границы России

Общая протяженность границ России составляет почти 61000 км, из них 2/3 морские границы. Северная и восточная границы в основном морские (границу проводят в 12 морских милях, или 22 км 200 м, от берега). Западная и южная границы преимущественно сухопутные, из них 7,5 тысяч км проходят по рекам и озерам. Границы, сформировавшиеся в дореволюционное время, как правило, проходят по естественным рубежам. Границы, возникшие после распада СССР, как правило, к естественным рубежам не привязаны (это касается также границ с Финляндией и Польшей).

Западная граница почти не совпадает с естественными рубежами, начинается от побережья Баренцева моря, от Варангер-фьорда, далее идет по тундре и по долине реки Паз. На этом участке Россия граничит с Норвегией. Далее граница идет с Финляндией по возвышенности Манселькя ( местность здесь заболоченная, заозерная) и доходит до Финского залива. На крайнем западе, на берегу Гданьского залива, Калининградская область граничит с Польшей и Литвой. Значительная часть границы с Литвой проходит по реке Неман. От Финского залива граница идет по реке Нарве, далее по Чудскому и Псковскому озерам, затем по низким равнинам, лишь иногда по возвышенностям (Витебской, Смоленско-Московской, по южным отрогам Среднерусской возвышенности), а также местами по рекам (верховье Западной Двины, верховье Днепра, верховье Десны, Северному Донцу и Осколу). Данная местность преимущественно овражно-балочная, лесостепная и степная, наибольшая часть местности распахана. Завершается западная граница у Таганрогского залива Азовского моря. На протяжении этой границы нашими соседями являются Эстония, Латвия, Белоруссия, Украина. С 2014 г. России была возвращена территория Крымского полуострова (республика Крым).

Южная граница, как и западная, преимущественно сухопутная, начинается с Керченского пролива (соединяющего Азовское и Черное моря) и проходит по территориальным водам Черного моря до устья реки Псоу. Далее идет сухопутная граница с Грузией и Азербайджаном, в основном по Главному (Водораздельному) хребту Большого Кавказа. Далее, у горы Базардюзю, граница поворачивает на северо-восток по долине реки Самур до Каспия. Затем она идет по акватории Каспийского озера, следующая ее часть – сухопутная – с Казахстаном, в основном по сухим степям, частично касается возвышенности Сырт, далее проходит в районе сочленения гор Урала и Мугоджар (граница с Казахстаном самая большая – более 7500км). Затем граница идет по югу Западной Сибири и горам Алтая. При этом местами граница проходит по рекам: частично по реке Малый Узень (Прикаспий), частично по рекам Урал, Тобол и его притокам. От Алтая до Тихого океана граница идет по горному поясу: Южный Алтай, Монгольский Алтай, Сайлюгем, по горным хребтам Тувы, по Восточному Саяну, горам Забайкалья; далее – по рекам Аргунь, Амур, Уссури, северной акватории озера Ханка и по реке Туманная. Здесь Россия граничит с Китаем и Монголией, на крайнем юго-востоке (всего лишь 17 км) – с Северной Кореей.

Восточная граница проходит по акватории морей Тихого океана: Японскому, Охотскому и Берингову. Здесь Россия граничит по морю с Японией и США: с Японией – по проливам Лаперуза, Кунаширский и Советский, с США – по Берингову проливу, в котором находятся 2 острова – о. Ратманова (Россия) и о. Крузенштерна (США). Расстояние между островами составляет 5 км.

Северная граница, как и восточная, является морской. Она проходит по морям Северного Ледовитого океана: Чукотскому, Восточно-Сибирскому, морю Лаптевых, Карскому, Баренцеву, другими словами, от о. Ратманова до крайней северной точки полуострова Рыбачий (северная оконечность Кольского полуострова).

Влияние географического положения на природу и хозяйство страны

Географическое положение и размеры территории России заметно влияют на природу и хозяйство страны. Значительная протяженность России с севера на юг обусловливает неравномерное поступление солнечной радиации и соответственно формирует три климатических пояса: арктический, субарктический, умеренный, а также 10 природных зон – от арктических пустынь на севере до пустынь умеренного пояса на юге. Огромная протяженность страны с запада на восток определяет изменение степени континентальности климата и проявление секторности в изменении природы.

Россия является одной из самых северных стран мира, примерно 65% ее территории находится в зоне многолетней мерзлоты. На территории России расположен полюс холода Северного полушария – город Верхоянск. Только 5% площади страны лежит южнее 50ос.ш. Северная специфика страны требует больших энергетических затрат на утепление и отопление жилищ, промышленных помещений, стойловое содержание скота, создание снегоуборочной техники и т.д.

Огромная протяженность страны предполагает наличие длинных транспортных путей, для строительства и поддержания которых требуются большие капиталовложения.

Россия находится в зоне рискованного земледелия, на большей части её территории ощущается недостаток тепла для многих сельскохозяйственных культур. На европейском юге страны ощущается дефицит влаги, хотя тепла достаточно, но часты засухи.

Часовые пояса России

Наша страна по долготе простирается на 171о, если это число разделить на 15о (ширину часового пояса), то получим число 11,4, т.е. в России должно быть 11 или 12 часовых поясов.

Поясное время было введено во второй половине 19 века, и точкой отсчета часовых поясов был принят Гринвичский меридиан. В России поясное время ввели в 1919 г. Как известно, на суше границу часовых поясов проводят по государственным и административным границам, поэтому время наступления полдня в каждом конкретном часовом поясе оказывается в интервале 11 ч. 30 мин. – 12 ч. 30 мин. В 1930 г. в нашей стране перевели стрелки часов на 1 час вперед, такое время назвали декретным. В результате этого полдень в каждом часовом поясе оказался в границах с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.

В 1981 г. на летний период в России часы перевели еще на 1 час вперед, на так называемое «летнее время», с наступлением зимнего периода часы переводили на час назад и возвращались к «зимнему времени». С 2011 г. переход на зимнее время был отменен и, следовательно, летнее время стало круглогодичным. Но с октября 2014 г. зимнее время вновь было возвращено.

С 2014 г. территория России находилась в 11 часовых поясах – со II по XII включительно. Калининградская область живет по времени I часового пояса, регион Чукотка – по времени XII часового пояса. Москва относится ко II часовому поясу. Московское время введено и на территории соседнего восточного часового пояса, в котором расположена и Нижегородская область. Полдень в Нижегородской области наступает около 12 ч.

Таким образом, московское время отличается от всемирного (лондонского) на 3 часа. Когда в Москве полночь, в Лондоне только ещё 21 час, в Калининграде – 23 часа, а на Чукотке – 9 часов утра.

Источник