- 10 самых старых флагов мира

- 10. Испания

- 9. Россия

- 8. Япония

- 7. Нидерланды

- 6. Швеция

- 5. Швейцария

- 4. Албания

- 1. Дания

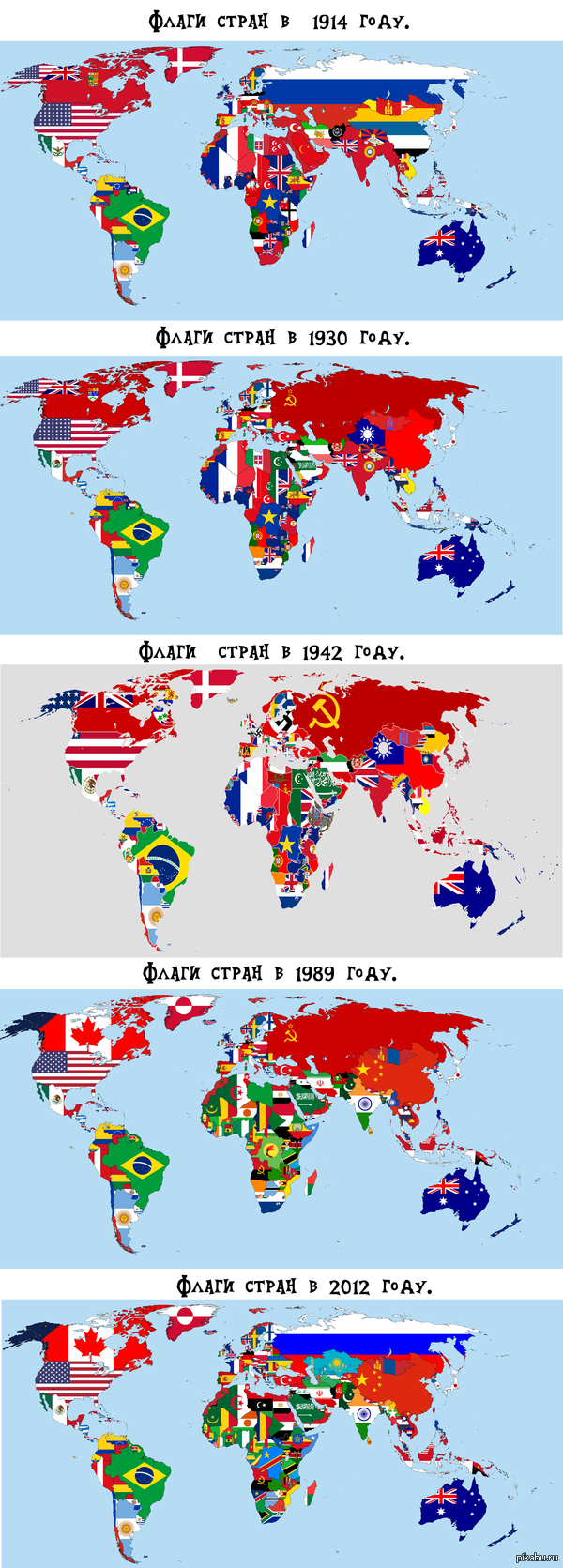

- Флаги стран мира с 1914 года по 2012

- Дубликаты не найдены

- Художники от бога

- Каким мог быть американский флаг

- По поводу одного шЫдЭвра Flick_the_Thief

- Крупнейшие государства в истории

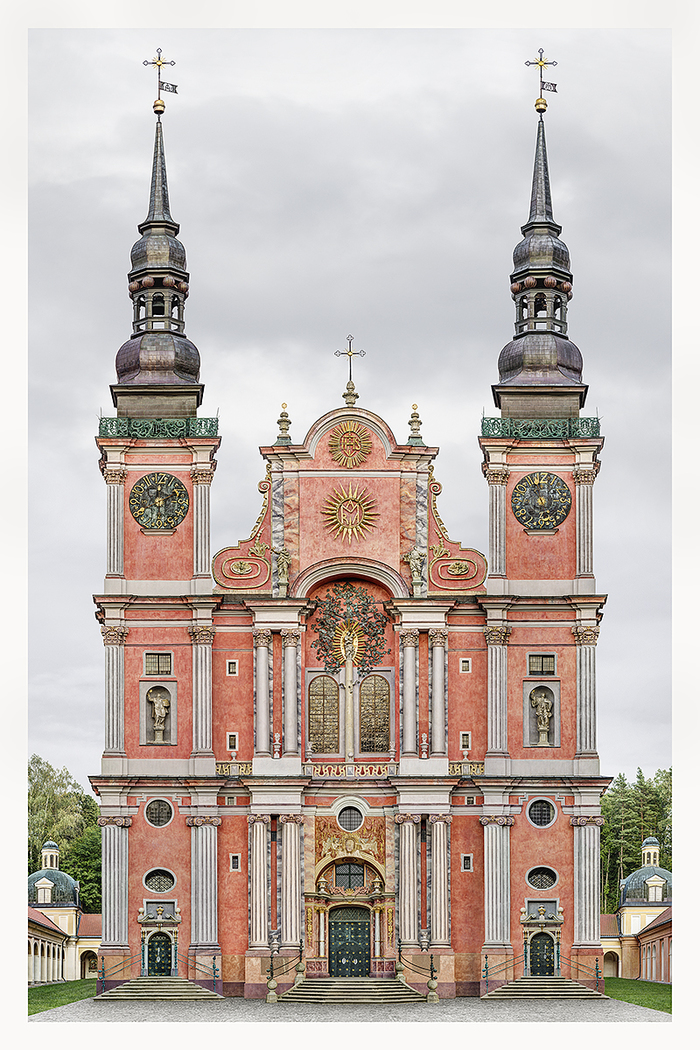

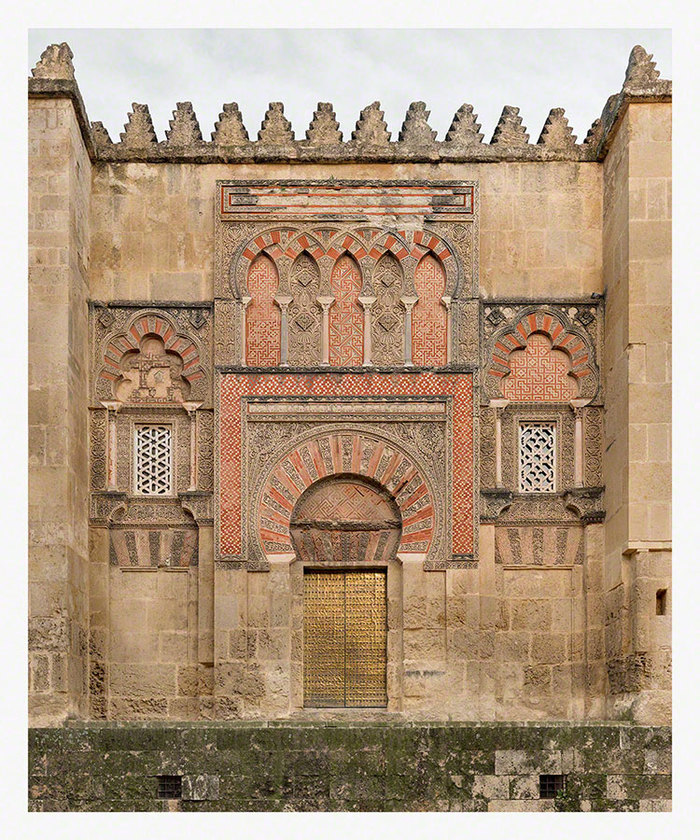

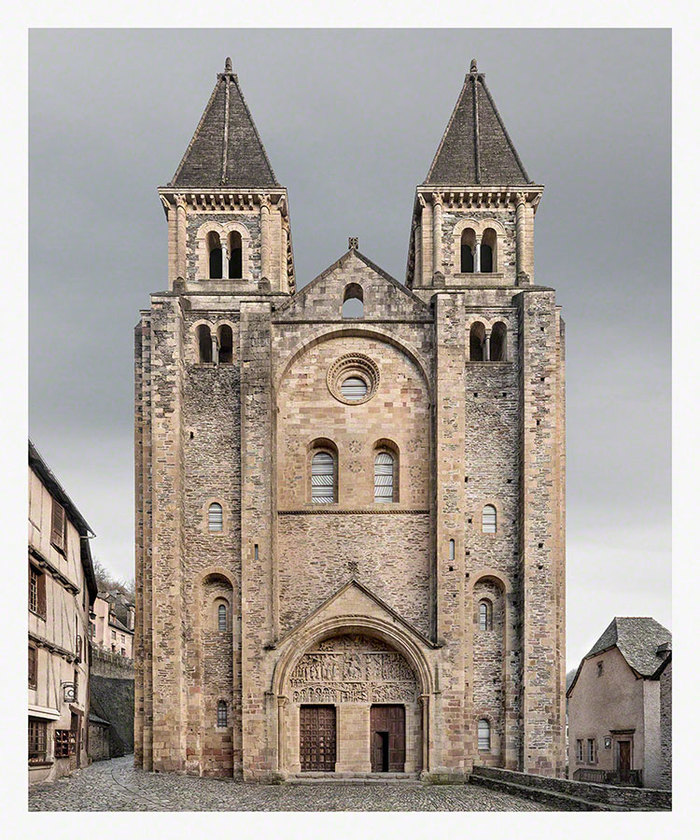

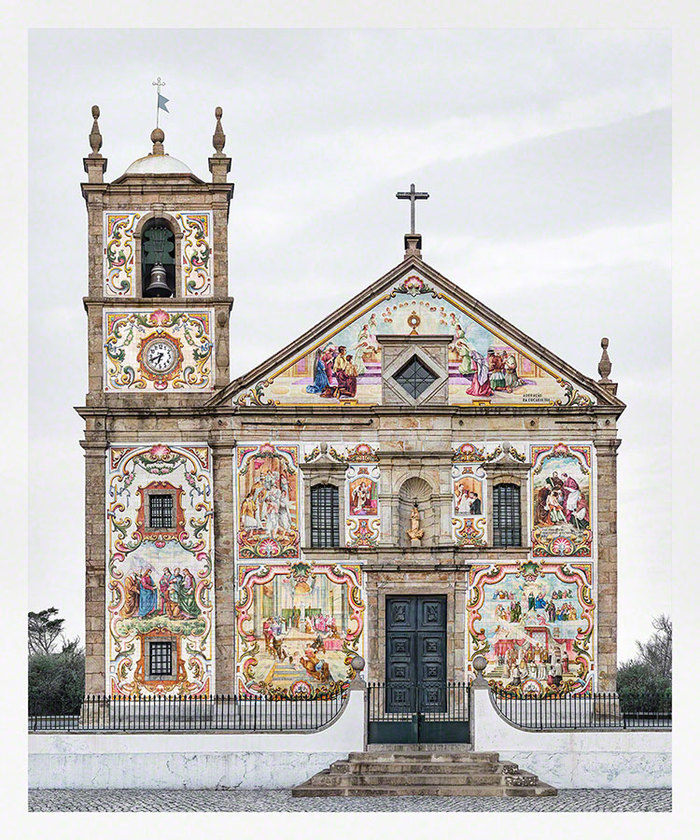

- Уникальная серия работ «Фасады» Markus Brunetti — Часть II

- Уникальная серия работ «Фасады» Markus Brunetti — Часть I

- Ёсэгаки хиномару — «Флаг удачи» на винтовке японского солдата

- Почему на Параде Победы в 1945-м низлагали кайзеровские знамёна?

- Куклы прошлого

10 самых старых флагов мира

Проследить точное происхождение любого флага со всего мира может быть сложно, так как многие из них не имеют конкретной истории . У некоторых из самых старых флагов есть истории, основанные на легендах, которые не могут быть исторически точными.

10. Испания

Год первого использования: 1785

Год официального принятия: 1981

Официальное название: Rojigualda

9. Россия

Год первого использования: 1696

Год официального принятия: 1993

Официальное название: Триколор (Trikolor)

8. Япония

Год первого использования: 16 век, возможно, старше

Год официального принятия: 1870

Официальное имя: Nisshōki of Hinomaru

7. Нидерланды

Год первого использования: c.1572

Год официального принятия: 1937

Официальное название: Флаг Королевства Нидерландов

6. Швеция

Год первого использования: c.1562, возможно, раньше

Год официального принятия: 1906

Официальное название: нет

5. Швейцария

Год первого использования: c.1470, возможно раньше

Год официального принятия: 1889

Официальное название: нет

4. Албания

Год первого использования: c.1443, возможно раньше

Год официального принятия: 1912

Официальное название: Flamuri Kombëtar

Год первого использования: c.1279

Год официального принятия: 1918; вновь принят в 1990 году

Официальное название: нет

Год первого использования: c. конец 12-го века, но первый документ официально зарегистрирован в 1230 году

Год официального принятия: 1918

Официальное название: нет

1. Дания

Год первого использования: c.1219, возможно, раньше

Источник

Флаги стран мира с 1914 года по 2012

Дубликаты не найдены

Художники от бога

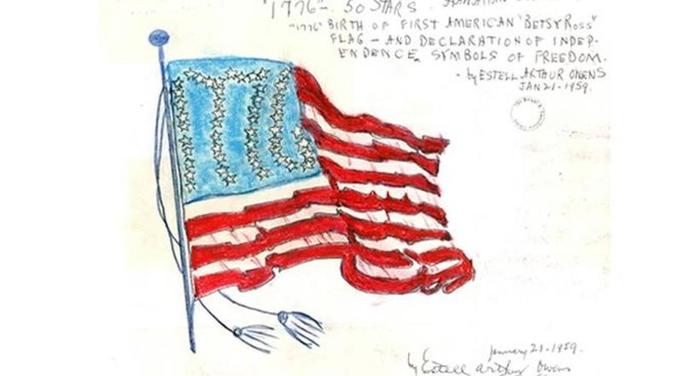

Флаг Пруссии глазами Империи Цин, XIX век.

Для сравнения сам флаг:

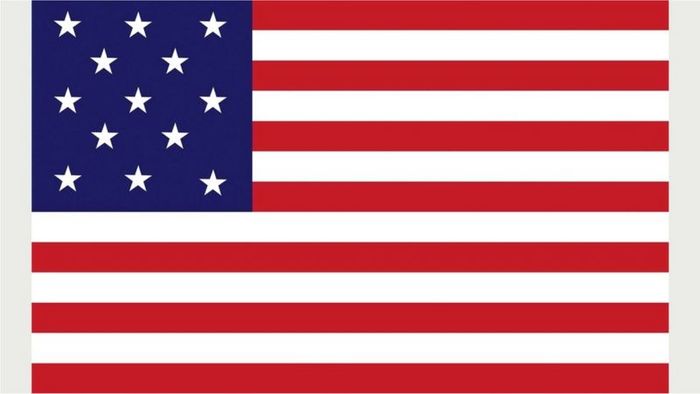

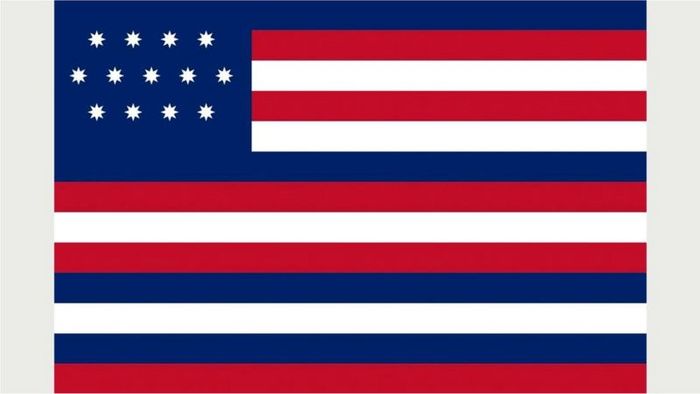

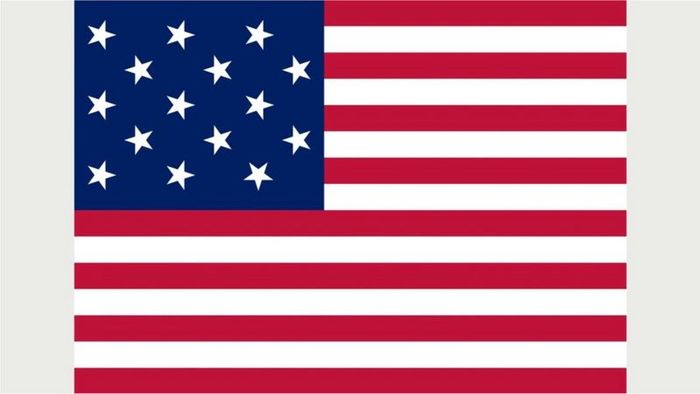

Каким мог быть американский флаг

Эти 13 полос и 50 звезд вместе составляют один из самых узнаваемых в мире символов — символ национального единства Соединенных Штатов. Но какие еще были варианты американского флага? И победил ли лучший? Судите сами.

Для многих американцев звездно-полосатый флаг — символ чуть ли не религиозного порядка. Когда в ноябре 2016 года в ходе протеста против результатов президентских выборов в студенческом городке одного из колледжей штата Массачусетс сожгли национальный флаг, только что избранный Дональд Трамп с гневом написал в «Твиттере»: «Никому не должно быть позволено сжигать американский флаг, и если кто-то сделает это, должны быть последствия — возможно, потеря гражданства или год тюремного заключения!»

В 2005 году сенатор Хиллари Клинтон призывала поддержать «Акт по защите флага», предусматривающий штрафы вплоть до 250 тыс. долларов за надругательство над святыней.

Судя по всему, Клинтон и Трамп были не в курсе, что ранее Верховный суд США уже дважды выносил решения по подобным случаям, распространяя на них действие знаменитой Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу выражения и позволяет — как одну из форм протеста — сжигание знамени, усеянного звездами, каким бы непатриотичным или преступным это ни казалось кому-то из соотечественников.

На ранних этапах революционной войны против британского владычества полки Континентальной армии Джорджа Вашингтона поднимали самые разные знамена — включая и британский «Юнион Джек».

Звездно-полосатый флаг в итоге вышел триумфатором из исторически сложной — в том числе и с точки зрения государственной символики — ситуации.

Но какие были альтернативы? Флаг Бетси Росс? Гадсденовский флаг? Давайте разберемся.

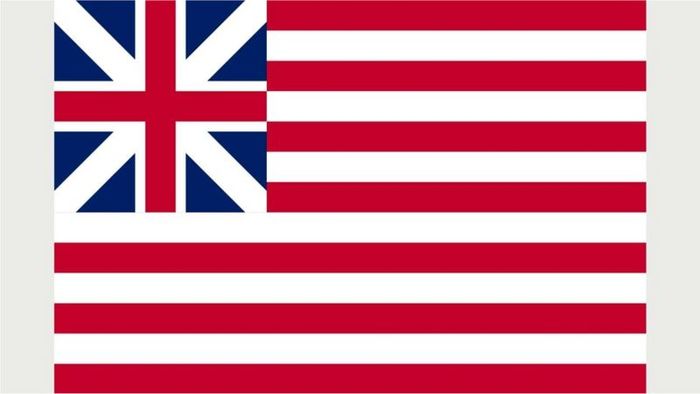

1. Флаг «Гранд Юнион» (Континентальный флаг), 1775 г.

Полное отделение от Великобритании вовсе не считалось делом решенным, когда в 1775-м американцы взялись за оружие.

Ополченцы Континентальной армии Вашингтона в 1776 году воевали именно под «Гранд Юнион», имеющим прямую отсылку к британскому Юнион Джеку. Генералу Джорджу Вашингтону нравилось это знамя, в котором врезка британского флага сочеталась с 13-ю красными и белыми полосами, символизирующими первые штаты, объединившиеся в союз.

Джон Пол Джонс, американский адмирал, поднял «Гранд Юнион» над своим кораблем в декабре 1775-го. (Впоследствии Джонс служил в императорском российском флоте — ситуация, которая представляется невероятной сегодня.)

2. Флаг «Дерево свободы», 1775 г.

Белая американская сосна, растущая в Новой Англии, очень ценилась британским Королевским флотом, из нее строились самые крупные корабли. Деревья помечались как собственность британской короны, и колонисты не имели права рубить их на свои нужды.

Это вызвало серьезное недовольство и привело в 1772 году к Сосновому бунту, предшественнику знаменитого Бостонского чаепития (вслед за которым разразилась война с Британией).

Флаг с изображением зеленой сосны развевался на мачтах американских военных кораблей. Одинокая сосна на белом фоне соседствовала с надписью «Обращение к Небесам» (в более редких случаях — «Обращение к Господу»). Эти слова были взяты из работы британского философа XVII века Джона Локка «Второй трактат о гражданском правлении», в которой тот отвергал идею о божественном праве королей.

(Тут невозможно не вспомнить знаменитые слова одного из авторов Декларации независимости Томаса Джефферсона: «Дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов, это для него естественное удобрение».

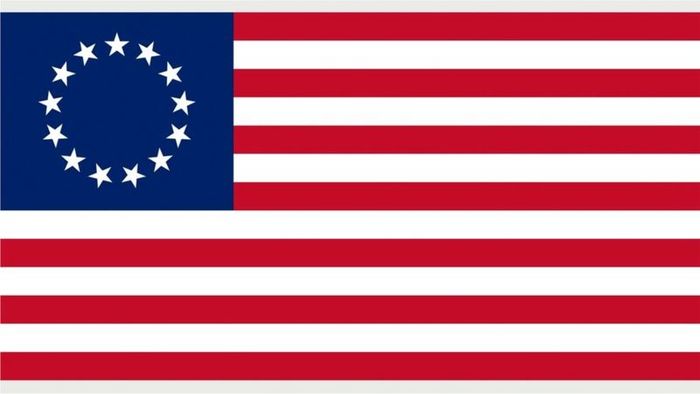

3. «Бетси Росс», 1776 (?) г.

Самый первый из известных образцов этого флага с очень по-современному выглядящим кругом из 13 пятиконечных звезд появляется на рисунках того времени примерно с 1792 года — в частности, на полотне «Джордж Вашингтон перед битвой за Трентон» работы Джона Трамбулла.

Битва произошла в 1776 году, и, таким образом, «Бетси Росс» можно считать первым всеамериканским флагом. Но точно этого никто не знает, и это знамя до сих пор сохраняет свой легендарный статус. Его часто поднимают и поныне в торжественных случаях.

Легенда гласит, что его сшила Бетси Росс, швея из Филадельфии, девушка из строгой квакерской семьи, якобы знакомая с Джорджем Вашингтоном, который и попросил ее сшить знамя, показав ей примерный набросок. Бетси немного усовершенствовала вариант Вашингтона — в частности, она предложила заменить шестиконечные звезды пятиконечными.

Правда это или нет — трудно судить по прошествии времени. Историки США сходятся на том, что Бетси Росс — в любом случае прекрасный символ вклада американских женщин в Революцию.

4. «Не наступи на меня», или Гадсденовский флаг, 1776 г.

Этот необычный желтый флаг с изображением свернувшейся и готовой укусить гремучей змеи и угрожающими словами «Не наступи на меня», скорее всего, впервые был поднят в феврале 1776 года на грот-мачте корабля верховного главнокомандующего ВМФ США коммодора Есека Хопкинса во время так называемой высадки в Нассау — морской операции против британской колонии на Багамах.

В сухопутных же войсках большим энтузиастом этого флага был полковник Континентальной армии Кристофер Гадсден.

Как и белоголовый орлан, гремучая змея стала символом американских колоний. В 1751 году Бенджамин Франклин написал сатирический комментарий для Pennsylvania Gazette, касающийся политики отправки Британией заключенных в Америку. Франклин предложил в знак благодарности отправить в Англию гремучих змей.

Гадсденовский флаг недавно снова стал набирать популярность как среди консервативно-либертарианских групп (например, у Движения чаепития), так и у футбольных болельщиков.

5. Американский военно-морской флаг, 1777 г.

14 июня 1777 года Второй континентальный конгресс постановил, что на флаге тринадцати Соединенных Штатов будет 13 чередующихся красных и белых полос, и союз будут символизировать 13 белых звезд на синем фоне. Весьма похоже на нынешний государственный флаг США, не правда ли?

Считается, что такой вариант знамени для Соединенных Штатов был предложен Фрэнсисом Хопкинсоном, юристом из Нью-Джерси, одним из подписавших Декларацию независимости. Однако на самом деле оно использовалось прежде всего ВМФ США.

И даже в мае 1779 года члены Военного комитета в письме Джорджу Вашингтону жаловались, что до сих пор нет устоявшегося дизайна символики для Континентальной армии, не говоря уже обо всех Соединенных Штатах.

Как гласит очередной красивый миф, в августе 1777-го, когда осажденному англичанами Форту Шуйлер в Нью-Йорке было послано подкрепление, знамя сшили из белых рубашек, красных нижних юбок жен офицеров и синего мундира капитана Абрахама Свортваута.

6. Флаг «Сераписа», 1779 г.

Красные, белые и синие полосы встречались во многих ранних вариантах американского флага. Наиболее знаменитым из таких знамен стал так называемый флаг «Сераписа», поднятый над захваченным капитаном Джоном Полом Джонсом британским фрегатом с таким названием.

Во время морского боя британский флаг был сорван и унесен ветром. Но когда Джонс привел свой корабль отремонтироваться в порт Тексел, принадлежащий нейтральным голландцам, оказалось, что британские власти объявили захваченный «Серапис» пиратским судном. Он и выглядел как пиратское судно — без флага.

Чтобы голландцы поняли, что корабль принадлежит Соединенным Штатам, Джонс напряг память и смастерил штандарт из 13 полос. Получилось немного непохоже на уже принятый дизайн, но, видимо, голландцев это устроило.

7. «Знамя, усеянное звездами», 1795 г.

Этот громадный флаг (13 x 9 м) развевался над Фортом Макгенри во время битвы за Балтимор в 1812 году.

Американцы тогда одержали победу, и зрелище «звездно-полосатого» над осажденным фортом подвигло Фрэнсиса Скотта Ки, юриста и поэта, написать свою знаменитую «Оборону Форта Макгенри», ставшую с 1931 года национальным гимном США: «О, скажи, видишь ты в первых солнца лучах…».

Интересно, что один из самых знаменитых флагов США, находящийся в экспозиции Музея американской истории в Вашингтоне, имеет 15, а не 13 полос.

А сам гимн написан на мелодию популярной английской песенки, сочиненной в 1775 году британским композитором Джоном Стаффордом Смитом, органистом лондонской Королевской капеллы. «Песнь Анакреона» (по имени древнегреческого поэта-лирика), или «Анакреон на Небесах», служила шуточным гимном клуба джентльменов-меломанов в Лондоне.

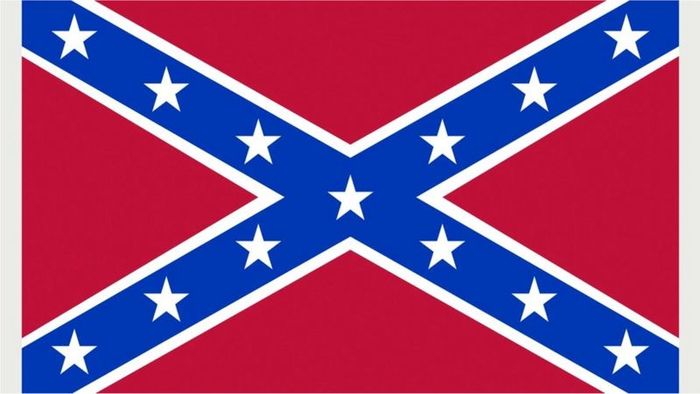

8. Военно-морской флаг Конфедерации, 1863 г.

К 1861 году флаг США стал практически таким, каким мы его видим сейчас. Однако случилось то, что могло раз и навсегда изменить не только его дизайн, но и саму сущность этой страны. Речь, конечно, о Гражданской войне (1861-65 гг.).

Если на флаге Соединенных Штатов были звезды и полосы, то каждый из штатов Конфедерации южан использовал свой флаг, украшаемый 13-ю звездочками.

Самым известным стал дошедший до наших дней и не потерявший популярности у некоторых слоев общества синий диагональный крест с белыми звездами и на красном фоне — боевое знамя конфедератов «Южный крест» (флот южан также использовал его).

«Южный крест» — это напоминание, что история могла повернуть совсем в другую сторону, победи армия рабовладельческих штатов в Гражданской войне.

Несмотря на уже упоминавшиеся решения Верховного суда США, в штатах Флорида, Джорджия, Луизиана, Миссисипи и Южная Каролина флаг конфедератов защищен местными законами от любого вида поругания.

По поводу одного шЫдЭвра Flick_the_Thief

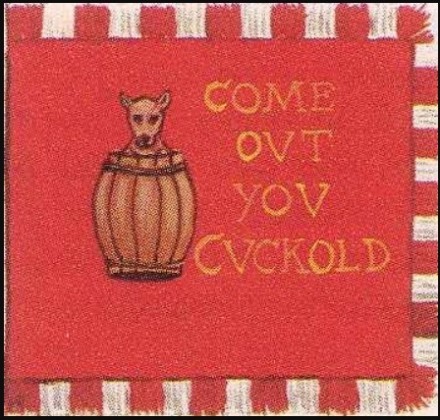

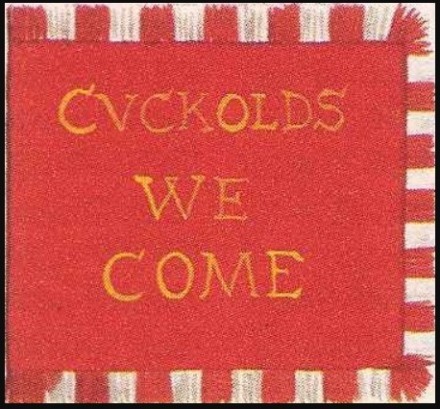

Тонкий английский юмор в гражданской войне: «Рогоносец, выходи! Мы уже идем!»

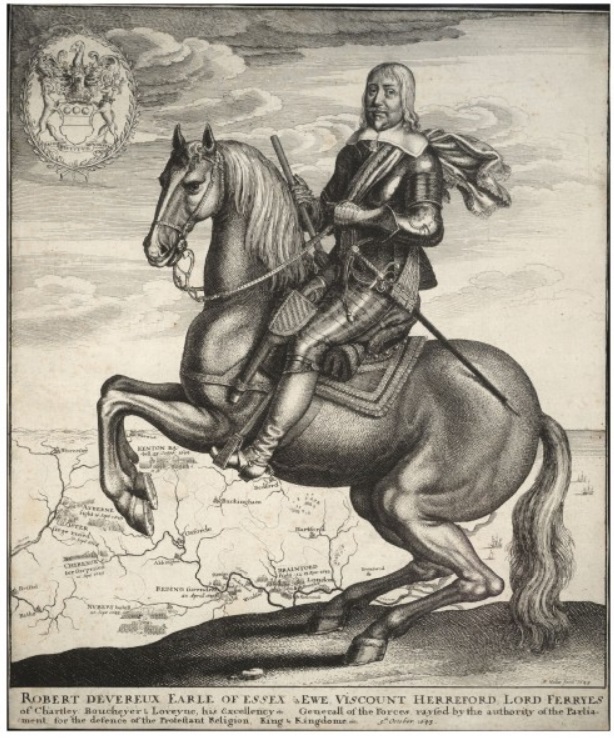

Хорес Кери (Horatio Carey) значился капитаном в рядах армии Парламента, во время бушевавшей тогда в Англии гражданской войны. Об этом Горацио (Кери) стоит сказать подробнее, ибо был он очень веселый человек с тонким чувством юмора.

Осенью 1642 г. Кери служил в конном полку парламентской армии под началом сэра Уильяма Уоллера, а затем, уже как полковник, командовал пехотным полком. Однако, летом 1643 г. Кери перешел на сторону роялистов и сформировал конный полк, с которым в дальнейшем сражался против своих бывших друзей и соратников (1643-1645 гг.), в том числе в знаменитой битве при Нейзби (июнь 1645 г.).

Непонятно, чем ему лично насолил главнокомандующий парламентской армии – лорд Роберт Деверё, граф Эссекс, но своей мишенью для весьма злобной шутки Кери избрал именно его.

В апреле 1644 г. знамя (корнет) полка Кери, по свидетельству очевидца (Symonds), было следующим: «Корнет Кери красного цвета с непонятным существом, сидящим в бочке. Вероятно это был безрогий олень. »

Девиз на знамени: «Выходи, ты, рогоносец!».

На обратной стороне: «Рогоносцы, мы идем!»

(Почти как: «Леопольд, выходи! Леопольд, мы уже идем!»)

Данная насмешка относится к печально известным семейным проблемам графа Эссекса. По желанию короля Якова I Эссекс, в возрасте 13 лет, был обручен с 14-летней Фрэнсис Ховард. Поскольку он был слишком молод для брака и семейной жизни, его отправили в путешествие по Европе (1607-1609 гг.). Тем временем его жена завела роман с Робертом Карром, виконтом Рочестером, фаворитом короля Якова I.

После возвращения Эссекса Фрэнсис искала повод для развода по причине импотенции мужа. Эссекс утверждал, что он был импотентом только с ней и был вполне способен (на это) с другими женщинами, добавив, что она «оскорбляла его и обманула его, назвав его коровой, трусом и зверем». Развод был публичным зрелищем и надолго сделал Эссекса посмешищем при дворе.[#]

Крупнейшие государства в истории

В сравнение включены только государства прошлого. В список включены крупные полиэтнические и моноэтнические государства с монархической и другими формами государственного правления, в том числе страны, которые активно участвовали в колониализме (США) до 1945 года.

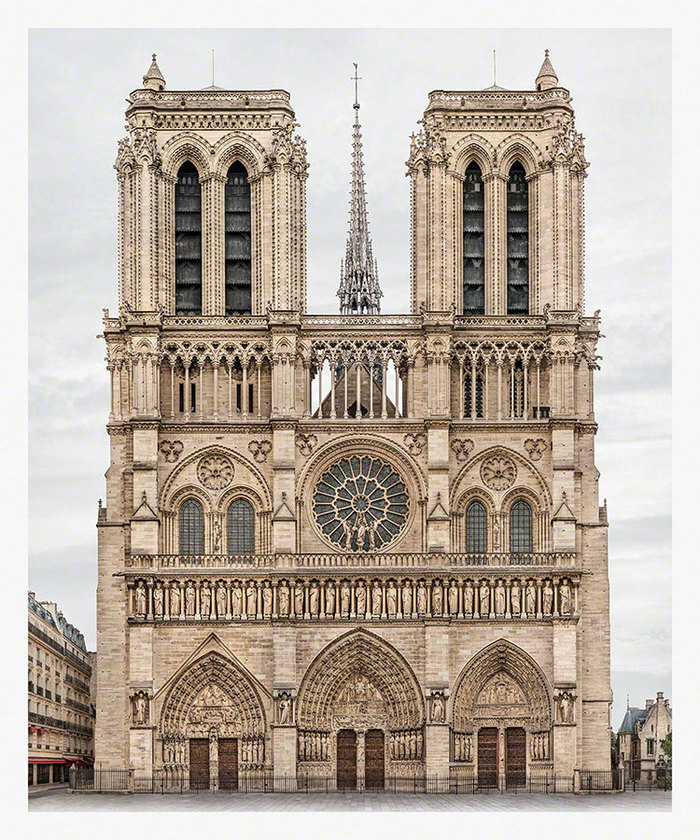

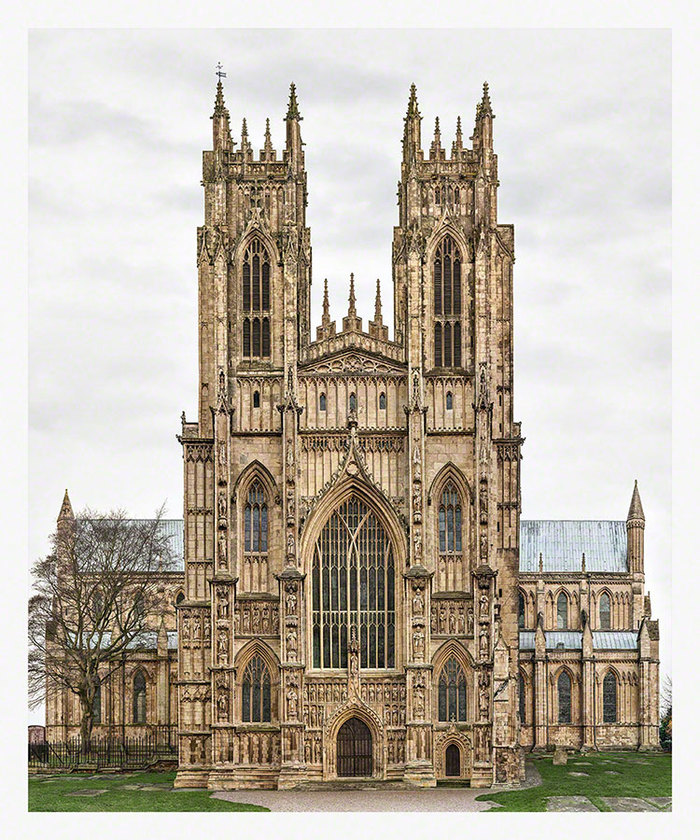

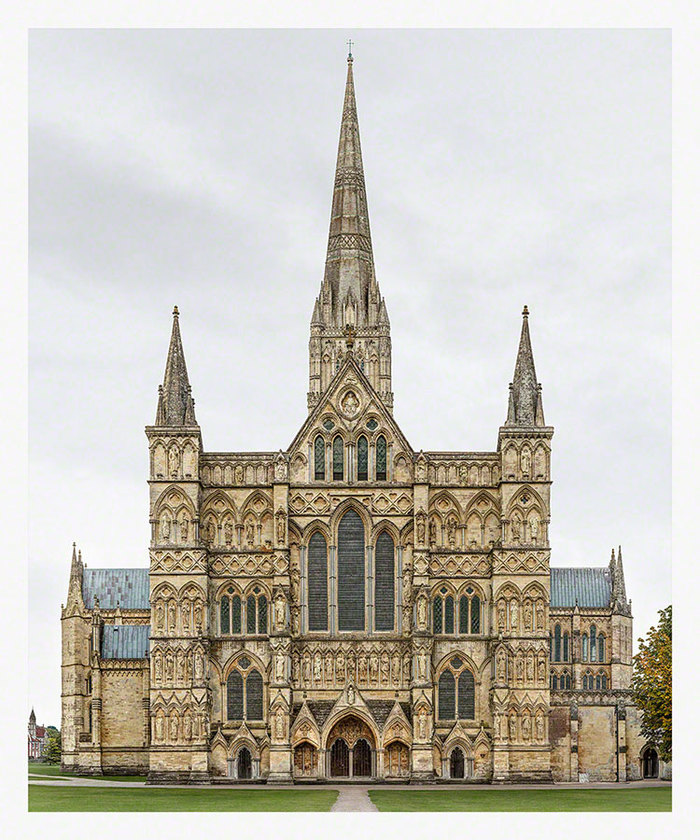

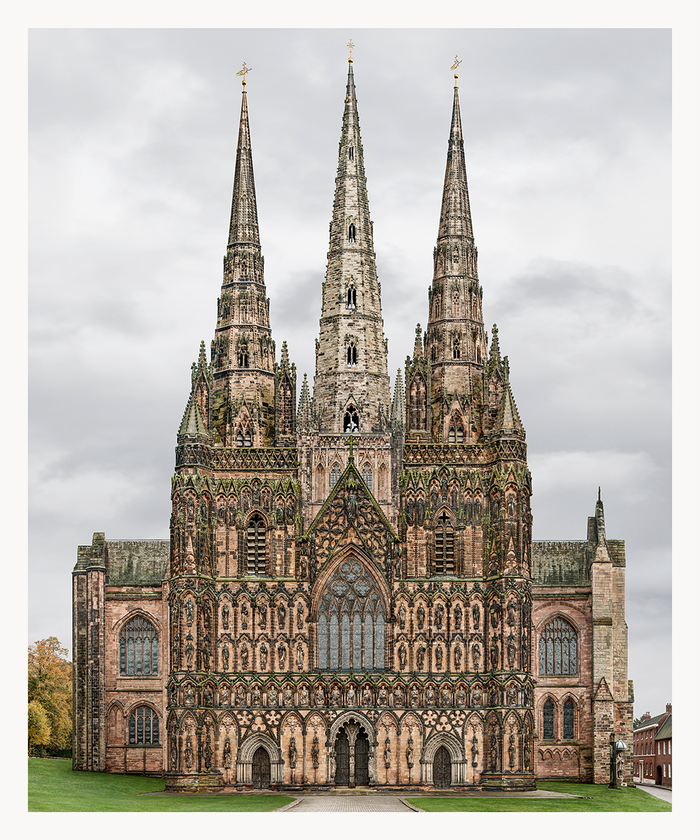

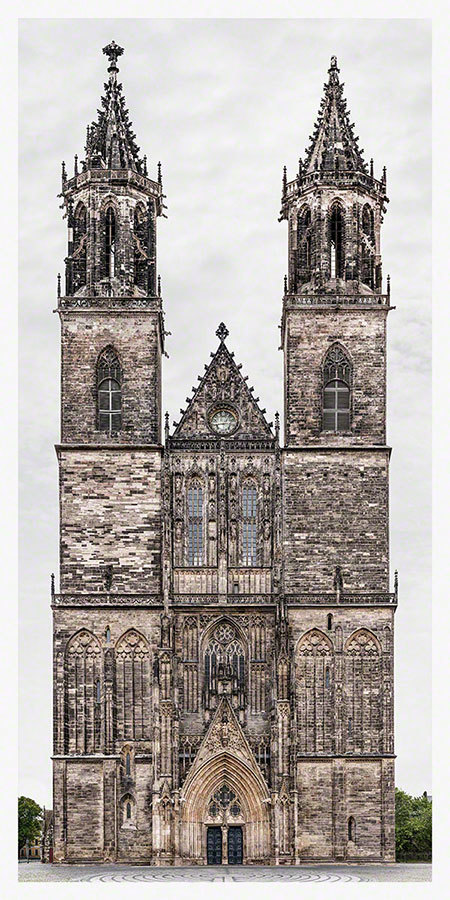

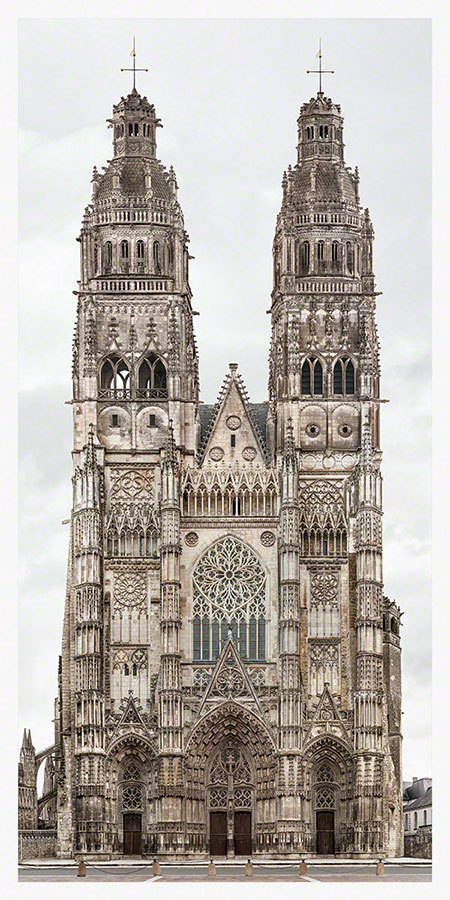

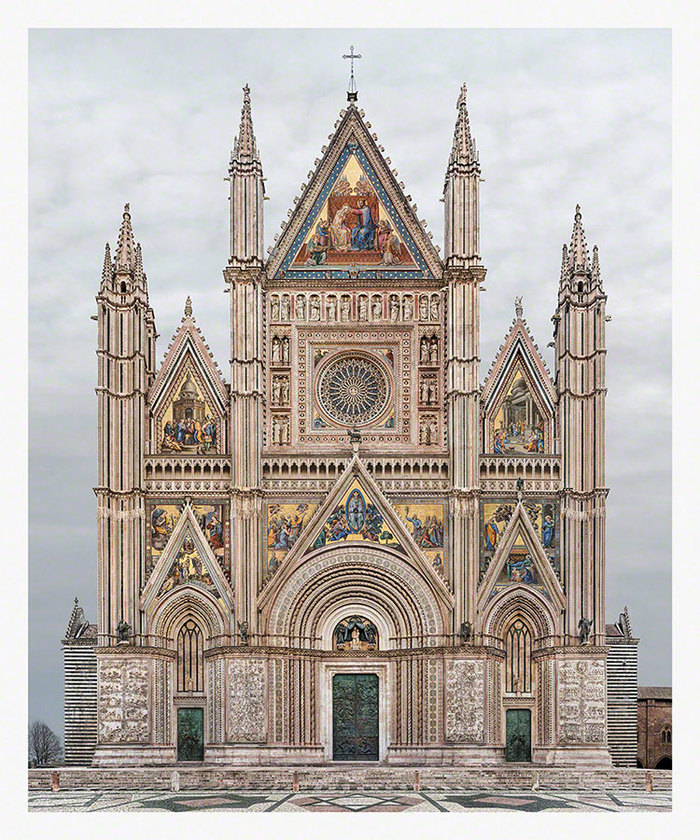

Уникальная серия работ «Фасады» Markus Brunetti — Часть II

Баварский фотограф Markus Brunetti недавно провел выставку под названием «Фасады», в которой познакомил зрителей с деталями фасадов европейских готических соборов. Для того, чтобы собрать коллекцию снимков, Markus объездил всю Европу. Свою серию «Фасады», посвящённую европейским церквям и соборам, он начал создавать в 2005 году. На одну работу у него уходит по 2–3 года, потому что он тщательно снимает фасад здания, чтобы потом создать идеальную картинку.

В реальности мы не в состоянии увидеть весь фасад большого храма — мешают и его огромные размеры, и погода, и сам ракурс. Но Brunetti задался целью показать, как выглядят великие произведения европейского зодчества в идеале — будто глазами архитектора. Для этого он путешествует по всему континенту, всё время находя для себя что-то новое. 50-летний фотограф поясняет: «В первый год путешествия у меня сформировалось точное визуальное представление о том, какую серию я хочу создать, — очень чёткое, минимальное, упрощённое изображение фасадов, эдакую идеализированную картинку. Я изучал оригинальные чертежи и эскизы интересующих меня фасадов. Техническое решение развивалось со временем, и с каждой новой работой я его оттачиваю и совершенствую».

Brunetti говорит, что был поражён разнообразием европейских культур: «Культовые сооружения представляют культуру эпохи, в которую они были построены, что и привлекает меня в фасадах европейских церквей. Самые масштабные из них были спроектированы архитекторами, которым не суждено было увидеть воплощения своих идей, ведь они строились сотни лет. Узоры, скульптуры и камни делались лучшими ремесленниками своего времени, чтобы создать то, чем будут вдохновляться будущие поколения».

Смотрите подборку работ Markus Brunetti:

20. Бельгия, Брюссель, St. Mishael and St. Gudula Cathesral

21. Франция, Реймс,Cathedral Notre-Dame de Reims

22. Франция, Париж, Notre-Dame de Paris

23. Англия, Уэлс, Wells Cathedral (Собор Андрея Первозванного)

24. Испания, Асторга, La Cathedral de Senta Maria de Astorga

25. Германия, Ульм, Ulmer Münster

26.Англия, Беверли, Beverley Minster

27. Англия, Солсбери, Salisbury Cathedral

28. Норвегия, Тронхейм, Nidaros Cathedral

29. Англия, Личфилд, Lichfield Cathedral

30. Франция, Л’Эпин, Basilique Notre-Dame de l’Épine

31. Германия, Нюрнберг, Kirche St. Lorenz

32. Германия, Магдебург, Magdeburg Cathedral

33.Франция,Тур, Cathédrale Saint-Gatien de Tours

34. Италия, Милан, Duomo di Milano

35. Италия, Сиена, Duomo di Siena

36. Италия, Орвието, Duomo di Orvieto

37. Франция, Ангулем, Cathedrale Saint-Pierre d’Angouleme

В будущем Markus Brunetti собирается значительно расширить серию своих работ. Он планирует посетить и другие континенты, а также включить в свой фотопроект синагоги, мечети и храмы. Так что, этому фотографу еще предстоит необъятный фронт работ.

Вы можете найти еще много интересных статей по дизайну,архитектуре и строительству на моем канале в Telegram

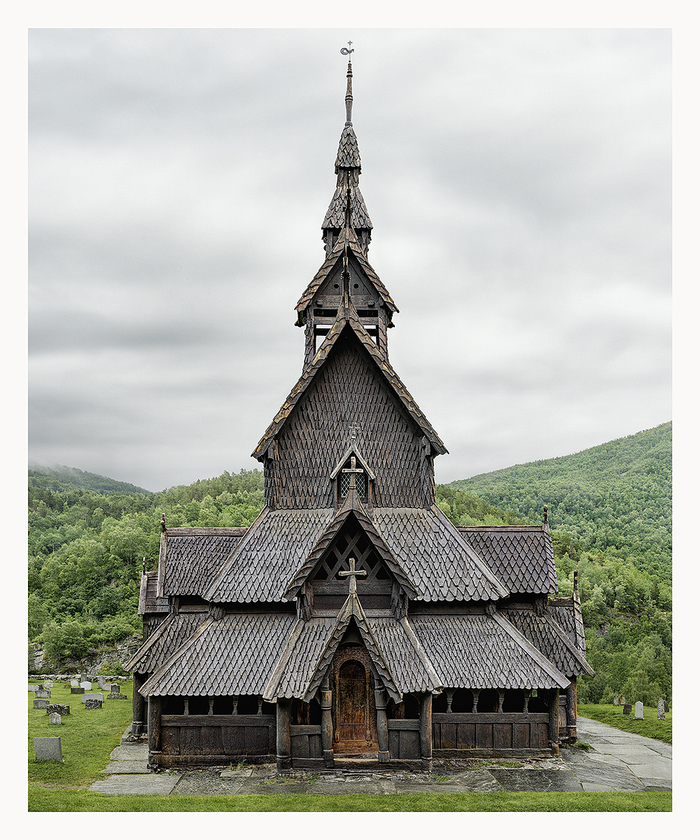

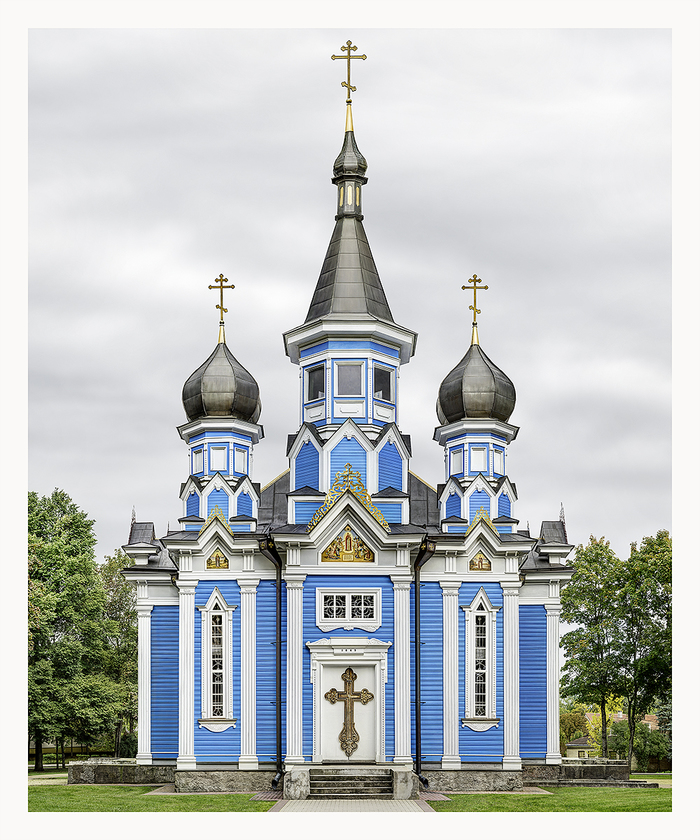

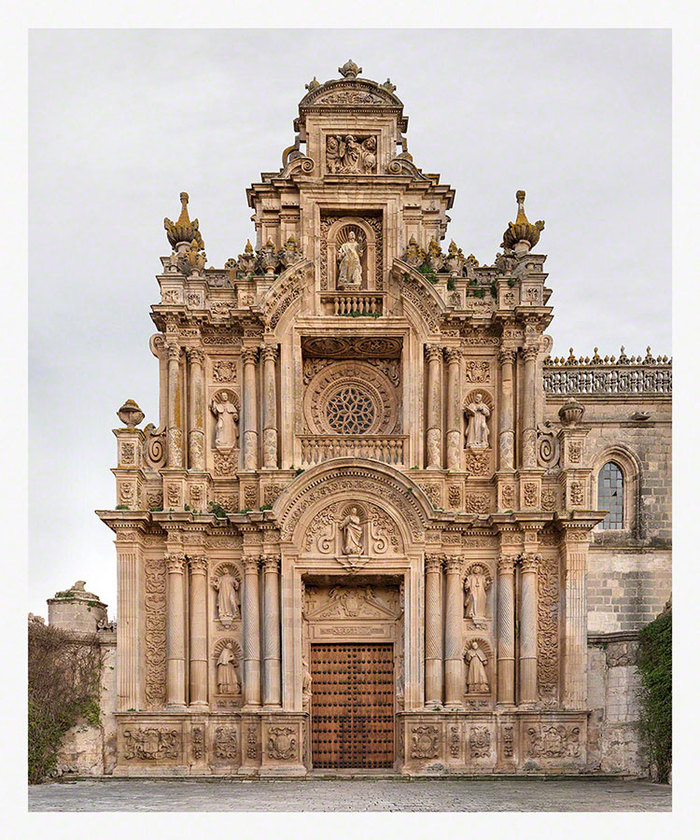

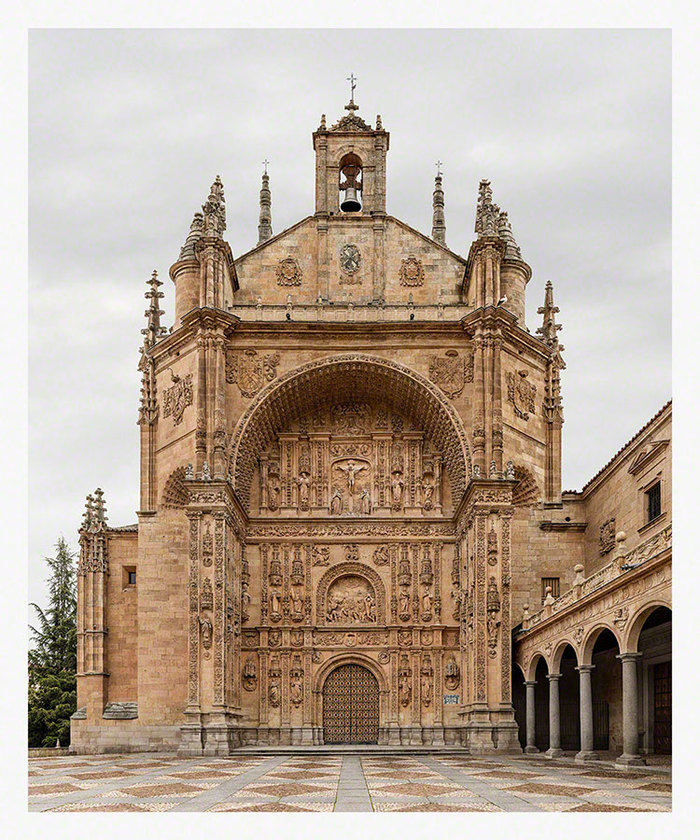

Уникальная серия работ «Фасады» Markus Brunetti — Часть I

Баварский фотограф Markus Brunetti недавно провел выставку под названием «Фасады», в которой познакомил зрителей с деталями фасадов европейских готических соборов. Для того, чтобы собрать коллекцию снимков, Markus объездил всю Европу. Свою серию «Фасады», посвящённую европейским церквям и соборам, он начал создавать в 2005 году. На одну работу у него уходит по 2–3 года, потому что он тщательно снимает фасад здания, чтобы потом создать идеальную картинку.

В реальности мы не в состоянии увидеть весь фасад большого храма — мешают и его огромные размеры, и погода, и сам ракурс. Но Brunetti задался целью показать, как выглядят великие произведения европейского зодчества в идеале — будто глазами архитектора. Для этого он путешествует по всему континенту, всё время находя для себя что-то новое. 50-летний фотограф поясняет: «В первый год путешествия у меня сформировалось точное визуальное представление о том, какую серию я хочу создать, — очень чёткое, минимальное, упрощённое изображение фасадов, эдакую идеализированную картинку. Я изучал оригинальные чертежи и эскизы интересующих меня фасадов. Техническое решение развивалось со временем, и с каждой новой работой я его оттачиваю и совершенствую».

Brunetti говорит, что был поражён разнообразием европейских культур: «Культовые сооружения представляют культуру эпохи, в которую они были построены, что и привлекает меня в фасадах европейских церквей. Самые масштабные из них были спроектированы архитекторами, которым не суждено было увидеть воплощения своих идей, ведь они строились сотни лет. Узоры, скульптуры и камни делались лучшими ремесленниками своего времени, чтобы создать то, чем будут вдохновляться будущие поколения».

Смотрите подборку работ Markus Brunetti:

1. Норвегия, Боргунн, Borgund Stave Church

2. Литва, Друскининкай, Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

3. Германия, Потсдам, Православная церковь Александра Невского

4. Польша, Свента-Липка, Holy Linden

5. Сицилия, Кассибиле, Borgo Vecchio di Cassibile

6. Франция, Арль, Cathedrale Saint-Trophime

7. Сицилия, Катания, Chiesa di San Nicolo All’Arena,

8. Испания, Кордоба, The Mosque-Cathedral of Cordoba

9. Франция, Конк, Abbatiale Sainte-Foy de Conques

10. Португалия, Валега, Igreja Martriz de Snta Maria de Valega

11. Португалия, Кортегаса, Igreja de Cortegaca

12. Португалия, Порту, Church of Saint Ildefonso

13. Италия, Венеция, Chiesa di San Zaccaria

14. Сицилия, Сиракуза, Duomo di Siracusa

15. Италия, Л’Акуила, Basilica di Santa Maria di Collemaggio

16. Испания, Херес-де-ла-Фронтера, Catedral de Jerez de la Frontera

17. Германия, Дрезден, Frauenkirche

18. Испания, Саламанка, Convent ofSan Esteban

19. Италия, Феррара, Cathedral of Ferrara

Вы можете найти еще много интересных статей по дизайну,архитектуре и строительству на моем канале в Telegram

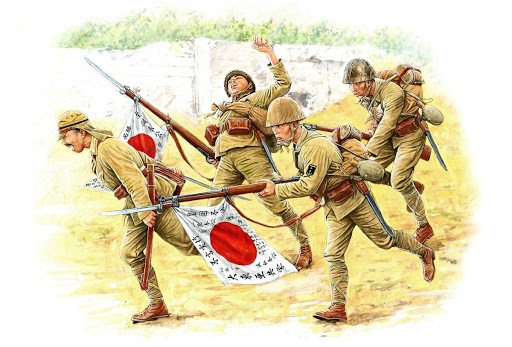

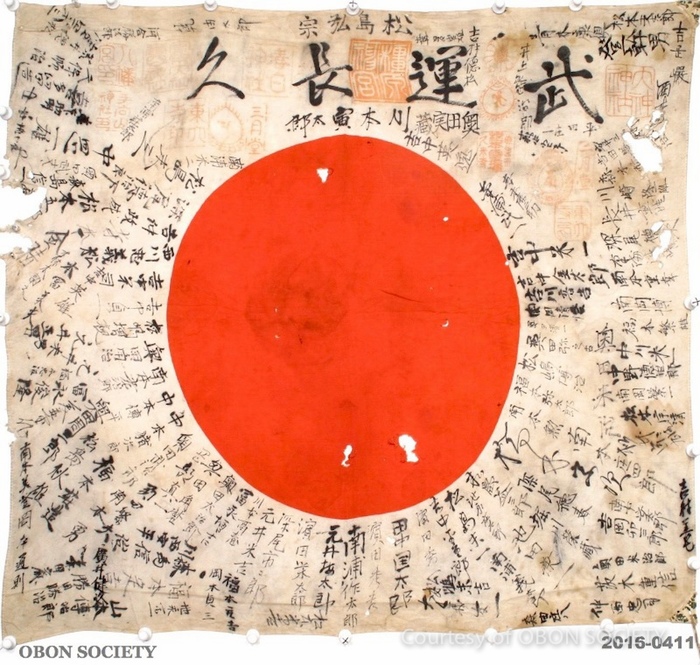

Ёсэгаки хиномару — «Флаг удачи» на винтовке японского солдата

Японская винтовка Тип 38 (Arisaka Type 38) с её общей длиной 1280 мм была самой длинной винтовкой Второй мировой, а с примкнутым штыком Тип 30, длина винтовки Тип 38 увеличивалась на 400 мм. Это было обусловлено требованиями штыкового боя с учётом среднего роста японского солдата того времени, составлявшего 160 сантиметров.

Фактически, с примкнутым штыком Арисака Тип 38 становилась подобием древнего древкового оружия и зачастую использовалась японцами во время знаменитых банзай-атак, по большей части, именно в качестве копья, а не стрелкового оружия. Наряду с вооружёнными винтовками со штыком, на врага с криками в ряде случаев бежали бойцы с различными образцами клинкового оружия, среди которых были армейский меч син-гунто Тип 98, кю-гунто, кавалерийская сабля Тип 32, штык Тип 30 и малая пехотная лопата.

Сохранившиеся фото и видеоматериалы тех лет свидетельствуют о том, что японские солдаты часто привязывали к своим винтовкам знаменитый символ — «Флаг удачи» (яп. 寄せ書き日の丸 ёсэгаки хиномару), являвшийся у них самым популярным талисманом. Когда новичков или резервистов призывали на военную службу, почти всегда члены их семей покупали для них японский флаг, обычно из тонкого шёлка.

На нём родственники солдата, его друзья или коллеги по работе писали свои имена с пожеланиями удачи или патриотические призывы и наказы, такие как «Преданно служить Родине», «Вместе мы, безусловно, победим», «Молимся за неизменную удачу на войне», «Разгромим Англию и Америку» или «Добравшись до врага, убей его, не раздумывая».

Весь свой боевой путь солдат нёс этот флаг, как правило, сберегая его в нагрудном кармане рядом с сердцем. Эти флаги, которые американцы называли «Good Luck Flag», были очень популярными трофеями в боях на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны.

Когда убитого/умершего солдата могли похоронить родственники, то они должны были с флага, который вручался солдату, смыть надписи, которые ими делались и нашить полосу, символизирующую прямой путь.

Любовь японцев к флагам и креплению их на своём оружии перекликается с периодом Сенгоку Дзидай, когда самураи крепили сзади своих доспехов лакированное древко с вертикальным полотнищем флага для идентификации и визуальной организации больших отрядов.

Высокопоставленные самураи могли носить такой флаг с персональными геральдическими знаками, несмотря на то, что в рукопашной схватке флаг за спиной мог серьёзно мешать своему обладателю.

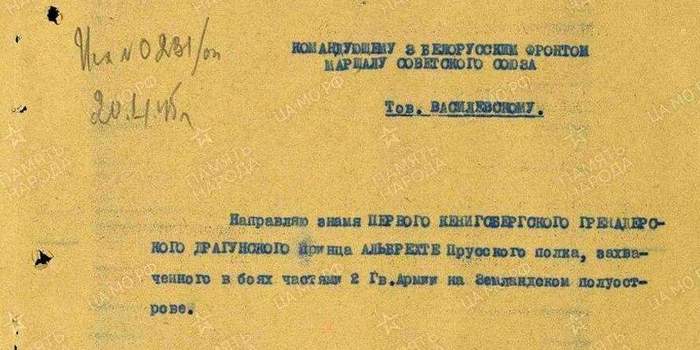

Почему на Параде Победы в 1945-м низлагали кайзеровские знамёна?

Кульминацией первого Парада Победы 24 июня 1945 года стал момент, когда нацистские знамёна были брошены к подножию мавзолея Ленина. Низложение немецких знамён намеренно проводилось в перчатках, чтобы подчеркнуть отвращение к разбитому врагу. Среди этих штандартов имелись старые кайзеровские флаги. Почему они разделили судьбу знамён вермахта — в этой статье.

В 1914 году императорская армия Германии вступила в Первую мировую войну под сенью 1214 полковых знамён и 126 штандартов. В годы войны было потеряно 76 полковых знамён и пять штандартов, а 21 ноября 1918 года в городе Позен сами немцы сожгли ещё 61 знамя и штандарт, во избежание захвата их поляками.

В годы Веймарской республики немецкая армия не получала новых знамён.

В 1933 году к власти в Германии пришёл Адольф Гитлер, который восстановил немецкую призывную армию — вермахт.

Шестнадцатого марта 1936 года Гитлер издал указ, согласно которому части созданного вермахта должны были получить новые флаги. Фюрер заявил, что слава императорской армии Германии была утрачена после заключения позорного Версальского мира, поэтому новая армия Третьего рейха должна иметь собственную символику.

К началу Второй мировой войны все сформированные батальоны и аналогичные им части имели собственное знамя или штандарт (для моторизованных и кавалерийских частей). Вновь формируемые части немецкой армии собственных вымпелов уже не получали.

Согласно правилам, принятым в вермахте, батальонное знамя всё время хранилось в штабе. Но были установлены десять «знамённых» дней, когда по случаю национальных праздников Германии символ части в торжественной обстановке мог выноситься на публику. Кроме этого батальонное знамя использовалось для принятия присяги новобранцами.

В отличие от знамён кайзеровских частей, отличавшихся друг от друга символами, цветами и геральдическими знаками, знамёна вермахта были строго стандартизированы. Они имели установленный дизайн и размер и различались только цветовой гаммой, демонстрирующей принадлежность части к тому или иному виду вооружённых сил.

Помимо знамён и штандартов немецкие войска имели набор флагов, которые несли чисто технические функции. Они использовались для опознавания на поле боя, поднимались над занятыми частями вермахта зданиями и т. д. Обычно в руки противников Германии попадали именно эти флаги.

Двадцать восьмого августа 1944 года Гитлер отдал так называемый приказ о флагах. Согласно этому приказу, все батальонные знамёна вермахта изымались из частей и сдавались на хранение в музеи при арсеналах Германии. Части получали стандартный немецкий военный флаг, который использовался как замена знамени.

Причины отдачи этого приказа были не ясны, предполагается, что изъятие знамён из частей произошло из-за возросшей угрозы их захвата противником. Либо в знак недоверия фюрера к вермахту после покушения на его жизнь 20 июля 1944 года. Так или иначе, символы гитлеровских частей оказались в музеях, где они размещались рядом с хранившимися там же кайзеровскими знамёнами. Там они и попали в руки советских войск, оккупировавших немецкую территорию.

После войны в Москву доставили около 900 трофейных знамён, в числе которых оказались и кайзеровские флаги. Специальная комиссия отобрала 200 знамён, которые должны были принять участие в Параде Победы. Бывший начальник Генштаба генерал Сергей Штеменко в своих мемуарах рассказал, что это было решение Сталина. В конце мая 1945-го он дал указание генералам: «На Парад надо вынести гитлеровские знамёна и с позором повергнуть их к ногам победителей. Подумайте, как это сделать».

Среди отобранных флагов оказалось 20 кайзеровских штандартов. Вероятно, члены комиссии не знали о решении Гитлера прервать преемственность вермахта от кайзеровской армии, и эти знамёна были выбраны за выдающийся внешний вид.

К слову, кайзеровские знамёна иногда передавались в боевые части для поднятия боевого духа, и в руки РККА они попадали уже в качестве реальных военных трофеев. Так что, вполне возможно, часть кайзеровских знамён — это не из арсенала напрямую, а действительно с поля боя.

После Парада Победы немецкие знамёна перешли на хранение в Центральный музей Красной армии.

Куклы прошлого

Куклы-обереги и куклы-наложницы, куклы-игрушки и куклы-пособия, атрибут для взрослеющих девочек, мальчиков и бесплодных женщин — «Моя Планета» узнала, как изменились куклы планеты за прошедшие тысячелетия.

В далекие времена куклы еще не были детскими игрушками, они служили для ритуальных целей, играли роль талисманов и оберегов. Изготавливались древнейшие куклы из природных материалов: дерева, камня, костей животных, глины, льна. В каждой стране были свои секреты.

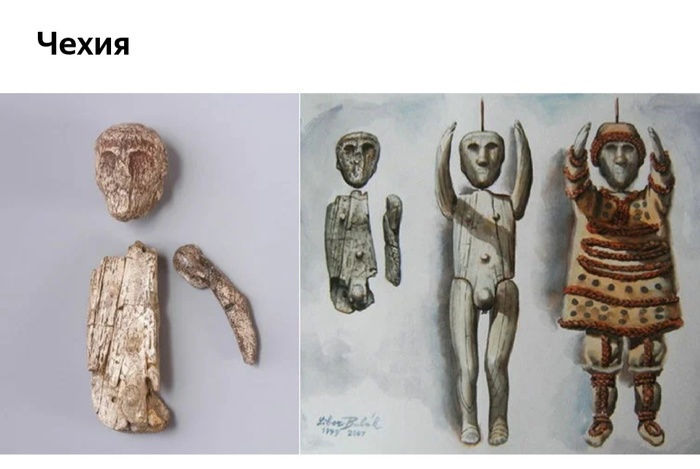

Самой древней куклой считается марионетка из мамонтовой кости, найденная при археологических раскопках в захоронении города Брно, на территории нынешней Чехии. У этой мужской фигурки, изготовленной около 28 000 лет назад, были подвижные конечности, в то время как ее хозяин — некий шаман, лежавший в той же могиле, страдал от проблем с суставами. Ученые предполагают, что эта обрядовая кукла использовалась в специальных лечебных ритуалах. Она не сохранилась целиком и была реконструирована по осколкам.

В Древней Греции кукол делали специальные ремесленники, мастеря фигурки из тканей, воска, глины, иногда с подвижными конечностями. Как выглядела типичная игрушка в Древней Греции в VII веке до н.э., весь мир узнал благодаря Олимпийским играм 2004 года. Талисманами игр были два странных человечка: Феб и Афина — точные копии античных кукол, найденных при раскопках.

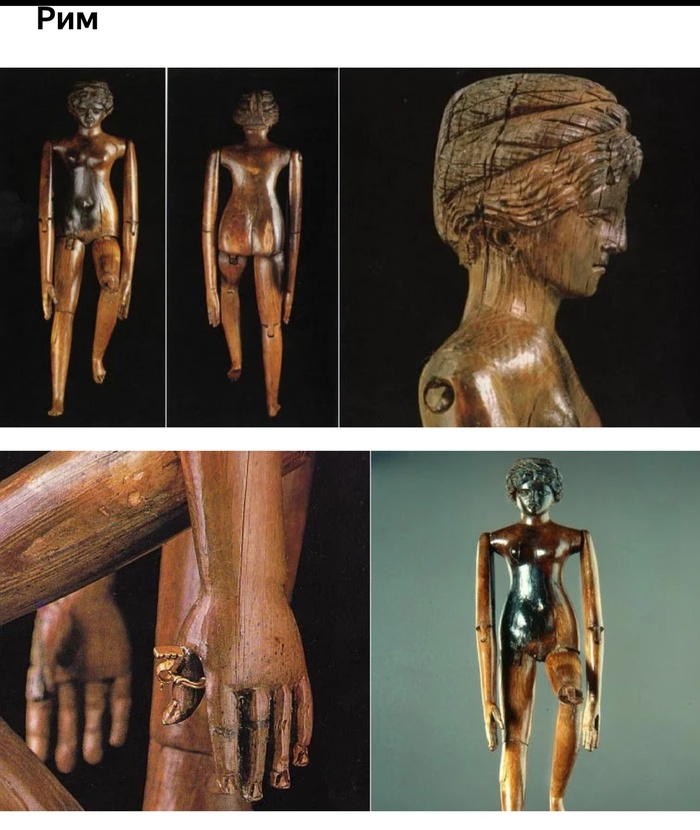

Ученые считают, что куклы стали использоваться в игровых целях в Греции лишь в I веке н. э. По традиции, распространенной в Древнем Риме, кукол девочкам дарили в день праздника, посвященного Сатурну. Игрушка сопровождала маленькую хозяйку до самого дня свадьбы, а после возлагалась на алтарь богини любви Венеры. Если же девушка умирала незамужней, игрушку хоронили вместе с ней. Пожалуй, самая удивительная из древних игрушек — кукла девочки по имени Креперейя Трифена (II век н. э.) Она была найдена в древнеримской гробнице в 1889 году и долго оставалась без внимания ученых. Кукла удивительна своими пропорциями, гнущимися конечностями на шарнирах и натуралистичностью — по всем этим параметрам она могла бы тягаться с современной Барби. Женская фигурка вырезана из слоновой кости так искусно, что мы видим перед собой портрет красавицы, одетой и причесанной по древнеримской моде. При ней найден небольшой сундук с нарядами, драгоценности, гребни и зеркальце.

Кроме кукол, дети Римской империи играли в солдатики, фигурки животных и даже имели кукольные домики с миниатюрной мебелью. Были у них и волчки, и обручи, и мраморные шарики (марблс), снискавшие затем популярность во всем мире.

В собрании Британского музея хранятся куклы, найденные при раскопках в Египте. Первая — деревянная, изображающая женскую фигуру с волосами из бусин, изготовлена более 3500 лет назад. По мнению одних ученых, эти куклы помещались в могилы мужчин в качестве наложниц для оказания интимных услуг в загробном мире. Другие полагают, что это символ плодородия, который должен был обеспечить покойному перерождение. Подобные куклы археологи находили во многих захоронениях Фив, датируемых 2080–1990 годами до н. э.

Вторая кукла датируется IV–III веками до н. э. Это тряпичная набивная фигурка, изготовленная из грубого льняного полотна и набитая лоскутками и папирусом. Лицо кукле-мотанке не делали специально: боялись, что в нее вселятся злые духи. Подобные игрушки были популярны у египетских детей в римский период. По этой же технологии изготавливались древние куклы-обереги славянских народов.

Самая известная африканская кукла — акуаба. Деревянная фигурка, изображающая женщину с дискообразной головой, выглядит странно, но при этом воплощает собой идеал красоты и совершенства, как его понимают представители племени ашанти из Ганы, где и зародилась традиция изготовления этих ритуальных статуэток. Такую куклу дарили отцы своим дочерям для игр в дочки-матери, веря, что она обладает магической силой и поможет девочке превратиться в завидную невесту. По легенде, подобную куклу, только в образе ребенка, впервые сделала беременная женщина по совету местного жреца, чтобы успешно выносить плод. Несмотря на насмешки, она не снимала куклу со спины до родов и стала матерью красивой и здоровой девочки. Традиция сохраняется по сей день: бесплодные и беременные женщины племени ашанти заказывают кукол акуаба у колдунов и привязывают к спинам для успешного рождения потомства.

У коренных племен Америки было принято мастерить кукол из сухих листьев либо шелухи от кукурузных початков. Игрушка делалась без лица, так как существовала легенда о самой первой кукле из кукурузной шелухи, которую смастерил Дух кукурузы для развлечения детей и сделал слишком красивой. Игрушка стала больше времени уделять себе, чем детям, и была наказана: лишилась лица за тщеславие и нарциссизм.

У индейцев народа хопи, живших на территории современных юго-западных штатов, были ритуальные куклы — качина. Они также никогда не изображались с открытым лицом, а только в масках. Фигурки вырезали мужчины племени из тополя, ярко раскрашивали, декорировали перьями, бусами, мехом, кожей, а затем дарили девочкам и девушкам во время специальной церемонии. Куклы должны были напоминать о духах качина — бессмертных существах, которые, согласно поверьям, приносят дождь и влияют на все события жизни индейцев хопи. Известно около 400 различных кукол качина, и каждая из них выполняет роль оберега.

Во многих странах Латинской Америки с давних пор существует обряд кинсеаньера, символизирующий переход девочки в возраст совершеннолетия. Он праздновался и празднуется в некоторых семьях в наше время в 15-й день рождения девушки. Часть церемонии составляет прощание с последней куклой (ultima muñeca): ее дарит отец девушки, а затем от нее следует отказаться, показав свою взрослость. Сейчас куклу наряжают так же, как именинницу, а затем кидают более молодым участницам торжества, как букет невесты на свадьбах. Считается, что начало этой традиции положил народ майя.

Куклы в Японии официально признаны «живым национальным сокровищем». Многие из них выступали (и выступают) в роли талисманов. Например, кукол госё-нингё в виде толстощеких детей принято дарить перед долгим путешествием. Кукла-неваляшка Дарума служит для загадывания желаний на Новый год и подлежит сжиганию, если желание не сбылось. Еще одна древняя традиционная японская кукла — кокэси — также не имеет рук и ног, представляет собой маленькую девочку.

Большая часть японских кукол предназначена не для игр, а для любования. Например, механические куклы каракури-нингё, придуманные в XIII веке, умеют пить чай, двигаются по ступенькам, показывают фокусы и удивляют публику еще десятью разными способами. А секрет игрушек, которые двигаются сами собой, заключается исключительно в смещении центра тяжести.

Кроме того, всем японским девочкам полагается иметь коллекцию кукол хина-нингё: это набор фигурок, изображающих императорский двор, является частью приданого японской девушки. В праздник девочек Хинамацури куклы выставляются на многоступенчатой подставке, начиная с императора, которого помещают на самый верх, и заканчивая слугами. Свой набор кукол гогацу-нингё, представляющий собой коллекцию самураев в доспехах, полагается иметь японскому мальчику и выставлять на праздник Кодомо-но хи.

Анатомические куклы со всего света

Кроме магических, ритуальных и игровых кукол существовал отдельный класс: анатомические куклы. Они использовались в медицинских целях и представляли собой максимально достоверное изображение человека.

В Китае во времена империи Цин (1644–1912) появилась докторская кукла — она изображала обнаженную аристократку и служила для диагностики. Вачам-мужчинам было запрещено прикасаться к телу высокопоставленных пациенток. Поэтому доктор имел при себе статуэтку и просил показать на ней, где у женщины болит. По другой версии, у китайских дам были свои домашние персональные куклы, похожие на них самих. Старинные докторские статуэтки из слоновой и мамонтовой кости являются популярным товаром на интернет-аукционах.

В Японии в XVIII–XIX веках популярностью у просвещенной публики пользовались образовательные шоу о человеческой анатомии. На одном из таких показов в 1864 году была продемонстрирована беременная кукла. Ее живот мог открываться, демонстрируя внутренние органы. К пособию прилагался набор младенцев, показывающих разные стадии развития плода. Такие куклы использовались также для обучения акушеров и гинекологов.

За века кукла прошла долгий путь развития — от ритуальных свертков из подручных материалов до предельно натуралистичных созданий из полиуретана. Но это уже другая история.

Источник