История русской ёлки. Ёлка советская.

Октябрьская революция меняет жизнь страны кардинальным образом, затронув, среди прочего, и праздники, всегда играющие важную роль в самоидентификации любого социума. Это аксиома политики — новая власть неизбежно вводит свои и вытесняет или трансформирует старые праздники, форматируя их под собственную систему ценностей.

Любителям ёлки – символа праздника религиозного — в условиях победы режима, одним из главных принципов которого был провозглашен атеизм, было о чём волноваться, если бы праздники вообще кого-нибудь заботили в это тревожное и тяжелое время. Но сперва немного предыстории…

Ёлка-1914 — 1917: » вражеская забава».

Сразу после революции никаких претензий к ёлке высказано не было, наоборот, новая власть отменила более ранние запреты на установку ёлок, появившиеся в патриотическом запале Первой мировой войны, когда ёлке припомнили немецкое происхождение. До открытого запрета Синода на ёлки в общественных местах дело дошло в 1916 г., но на практике ситуация не была так уж печальна: царская семья посещала ёлки в ряде госпиталей, следовательно, они были, пусть и в полулегальном статусе. Да и открытки «С Рождеством Христовым!», выполненные в военном антураже, сохранились в изобилии. И это неудивительно, уж слишком полюбился и стал совершенно «своим» — важным и необходимым для миллионов людей – этот зимний праздник.

Рождественская открытка времен Первой мировой.

Источник фото: pinterest.ru

Для тех, кто не хотел расставаться с «ёлочной традицией» во время войны – «головной болью» стали даже не запреты, а общее ухудшение экономической ситуации в стране. Дефицит товаров и инфляция вели к тому, что соблюсти привычный уровень праздника стало неразрешимой проблемой. Современники свидетельствовали – непосредственно перед революцией, в конце 1916 г., рождественское настроение в Петербурге было подпорчено нехваткой продуктов. Цены на торты поднялись до 10 рублей (шестая часть заработка рабочего за месяц), и все равно запись за ними велась за недели. Говядины было не достать, гуси взлетели в цене, и только зайчатину продавали по сходной цене, что тоже сделало её дефицитом.

Ёлка -1919 — 1922: «подарок Ильича».

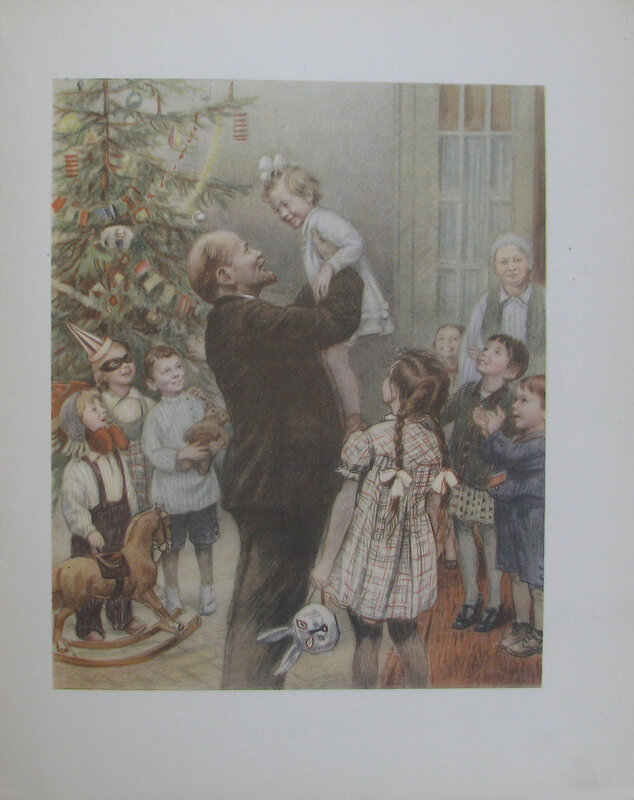

Ленин на ёлке в Сокольниках. Худ. Н. Жуков.

Источник фото: pinterest.ru

И вот теперь свершившаяся революция разрушила это неравенство. Следовательно, идея устроить ёлку, доступную для детей из народа, лежала на поверхности. Первую одобренную новой властью ёлку организовали в лесной школе в Сокольниках в январе 1919 г. Её инициатива исходила от В. И. Ленина, который принял в организации и проведении активнейшее участие: закупал подарки и лично приехал на праздник. Его настроение не испортило даже случившееся по дороге экстраординарное происшествие, когда на машину вождя напали вооруженные грабители, забравшие авто, из-за чего он опоздал на четыре часа. Гвоздем праздничной программы был школьный спектакль, а затем в ней приняли участие известные оперные певцы и музыканты. Ленин водил с детьми хороводы, играл в кошки-мышки, дарил подарки. А потом все пили чай с вареньем и орехами (по крайней мере, так это выглядело в канонической версии события, изложенной его личным секретарем В. Д. Бонч-Бруевичем). А центром праздника стала ёлка, украшенная самодельными игрушками, флажками и золоченой звездой. По этому рассказу можно судить, что хотя праздник и состоялся 6 января по новому стилю (т. е. в канун старого Рождества), в его ходе не было и намека на религиозный первоисточник. Просто детский добрый праздник, развлечение для детей в стране, где пришла к власти самая народная и справедливая власть. Позднее, даже его упоминаемая дата переехала на другое время – на памятной доске на здании школы было указано, что приезд Ленина на ёлку состоялся 19 января 1919 г.

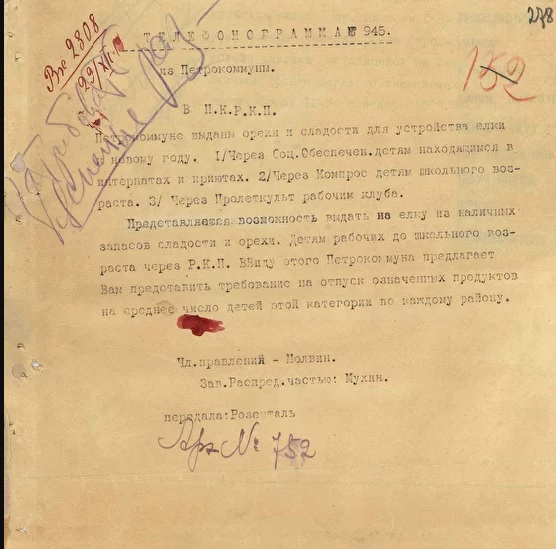

Телефонограмма, предписывавшая раздачу Петрокоммуне орехов и сладостей для устройства ёлки к новому году в Петрограде. Декабрь 1919 г.

Источник фото: pinterest.ru

После первого удачного опыта, проведенного на самом высоком уровне, была предпринята попытка распространить эту практику празднования Нового года по всем детским организациями республики и даже в это голодное время стремились изыскать хоть какие-то резервы (орехи, сладости). И всё же в эти времена физического выживания ёлка по понятным причинам была скорее исключением, бережно хранимым осколком былой стабильной жизни и в силу этого потрясала очевидцев необычайно. В каком-то смысле она играла роль «якоря», который помогал обрести почву под ногами и обрести надежду на то, что все образуется, и впереди есть будущее. У Корнея Чуковского в дневниках есть потрясающий рассказ о том, как его дети несколько месяцев собирали сухари из своего школьного пайка, чтобы разложить их, упаковав в фунтики, как подарки для родителей под ёлку. Сами ёлки той эпохи, по выражению того же Чуковского — «маленькие, пролетарские», настольные — по 15 копеек за штуку.

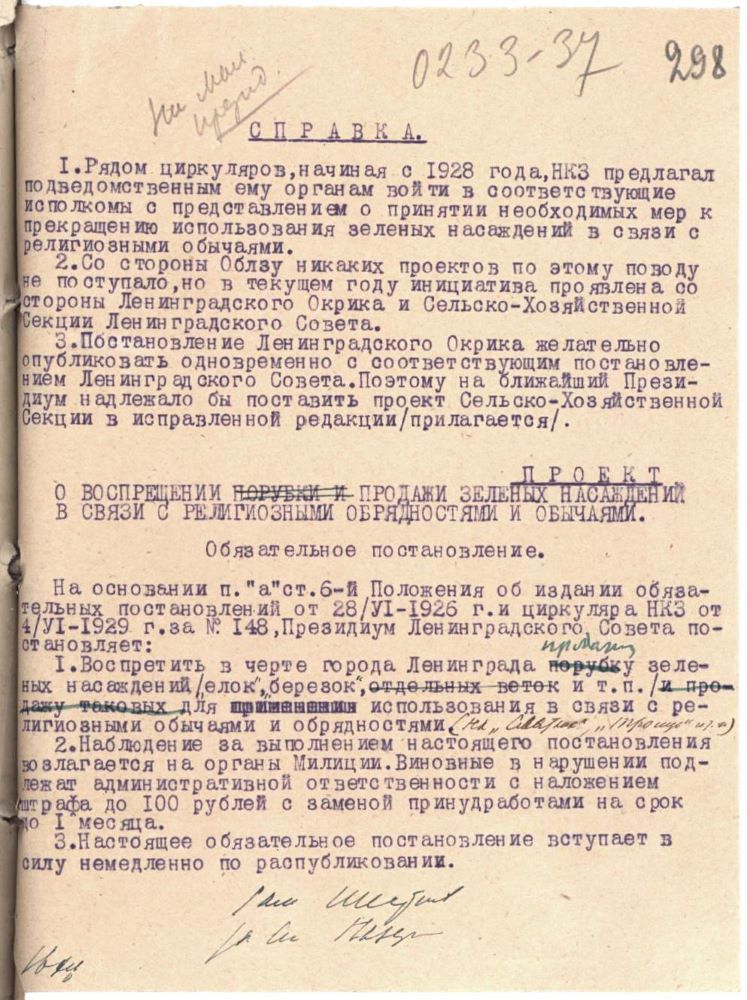

Ёлка — 1923 -1929: «религиозный хлам» и диверсия против природы.

С окончанием гражданской войны быт потихоньку налаживается, и, кажется, что ёлка скоро начнет возвращаться на былые позиции, но именно в этот момент — в 1922 г. — начинается кампания за преобразование праздника Рождества в «комсомольское рождество». Атеистическое государство разворачивало наступление на последний оставшийся от прежнего режима официальный институт – церковь. Ставилась задача её изоляции, вытеснения религии из бытовой повседневной жизни граждан.

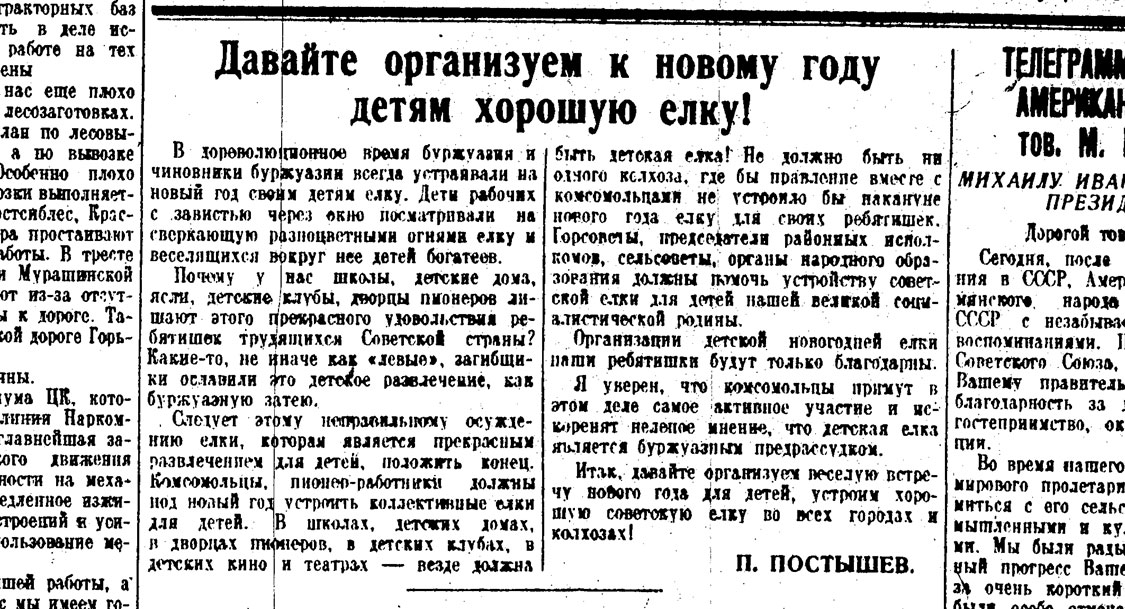

Прошло несколько лет, советские граждане только стали потихоньку привыкать – точнее отвыкать – от неблагонадежного праздника. Как вдруг ёлку неожиданно реабилитировали и вернули в советскую жизнь. Это произошло всего за несколько дней до Нового 1936 г. В «Правде» — самой главной газете страны, в которой ничего не могло появиться просто так — 28 декабря 1935 г. была опубликована статья второго секретаря Компартии Украины Павла Постышева под совершенно неожиданным названием: «Давайте организуем к новому году детям хорошую ёлку!». Из неё изумленные читатели узнали, что все предыдущие к ёлке претензии были нелепыми «левыми перегибами». А теперь автор – очень крупный партийный функционер — настаивал на немедленном осуждении предыдущей борьбы и настойчиво требовал вернуть ёлку в дома, правда, именуя её уже не Рождественской, а Новогодней!

Для того, чтобы окончательно легитимизировать ёлку в жизни советских людей, необходимо было полностью предать забвению связь ёлки с Рождеством. Само рождественское дерево было превращено в атрибут светского, можно даже сказать, государственного праздника Нового года, вместе с Первомаем и Октябрем вошедшего в триаду главных праздников страны. Вифлеемскую звезду, которую, по легенде, предложил еще Мартин Лютер в далеком XVI веке, легко заменили на пятиконечную красную – такую же, как знакомые всем рубиновые звезды, сиявшие в небе над Москвой на кремлевских башнях.

Ответ на вопрос – что же послужило причиной столь резких перемен в судьбе зеленой красавицы, похоже, тоже надо искать в общественно-политическом поле. Буквально за месяц до этого, выступая на всесоюзном совещании стахановцев, Сталин бросил с трибуны крылатые слова, вошедшие в историю и знакомые многим даже сегодня: «Жить стало лучше! Жить стало веселее!». Именно ёлка – с её удивительно позитивным, радостным и счастливым настроением идеально подходила для того, чтобы наглядно проиллюстрировать тезис вождя.

И совсем неслучайно на открытках и новогодних плакатах появился именно любимый «вождь всех народов», и вне всякой конкуренции среди украшений были елочные гирлянды с еще одной знаменитой и теперь фразой: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!».

В ожидании счастливого Нового года! Новогодняя открытка. 1937 г.

Источник фото: pinterest.ru

Перед «хорошей советской ёлкой» открыты теперь все двери, вплоть до залов Кремлевского дворца. Здесь проводят приемы для «лучших людей страны». Присутствовавшая на приеме 1939 года одна из гостей – Агнесса Миронова-Король, жена крупного работника НКВД вспоминала, что посереди зала стояла красивая, собранная из трех елей пышная большая ёлка. В глубине зала — столы, уставленные вином, за ними приглашенные гости, по большей части в синих костюмах и платьях, только в разных оттенках. Официанты обносили всех разнообразными изысканными блюдами. Они сидели с мужем у самой елки. «…Место наше — в середине зала и не очень далеко от Сталина — указывало на наше положение: тут тщательно соблюдали субординацию. Если нам определили такое место, значит, мы в фаворе». Вскоре муж был арестован, но это уже другая, совсем не праздничная история.

Источник

Сталинский Новый год в СССР. Как это было

При Сталине Новый год «вернули» только в 1936 году. Именно тогда была поставлена первая ёлка в Советском Союзе. Как праздновали Новый год во время, когда страной руководил Сталин и чем украшали ёлки, когда СССР раздирала Великая Отечественная война, интересно до сих пор.

Журнал « Сноб » представил хронологию главного праздника зимы за период с 1936 по 1945 годы.

1936 год

Идея о том, что советским детям необходимо вернуть «буржуазный» обычай – детскую новогоднюю ёлку – принадлежит большевику Павлу Постышеву. Великий вождь данное предложение поддержал, и в газете «Правда» появилась передовица следующего содержания:

Какие-то, не иначе как «левые» загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Я уверен, что комсомольцы примут в этом деле самое активное участие и искоренят нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассудком .

В ночь на 1 января 1936 года формальный глава государства Михаил Калинин обращается к арктической экспедиции Папанина по радио со словами поддержки, а наутро следующего дня «Правда» впервые выходит с новогодним поздравлением. Для миллионов советских граждан правительство подготовило новогодний подарок – отмену карточек на продукты.

Сразу же на прилавках появилась не только еда, но и важный новогодний атрибут – ёлочные игрушки. Производством украшений занялись две игрушечные артели: «Изокульт» в Ленинграде и «Промигрушка» в Москве.

Любопытно, что первые ёлочные игрушки были преимущественно авиационной тематики – серебристые дирижабли, фанерные аэропланы, десантники из прессованной ваты. В то время Советский Союз активно развивал авиацию, и даже при Гагарине так сильно не мечтали о небе.

1937 год

В «эпоху репрессий» культ Нового года воскрешается активными темпами. Появляются три главные ёлки страны: в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, на Манежной площади, а также в Колонном зале Дома Союзов. В последнем проводился большой бал-маскарад отличников учебы. На этом бале же впервые появился Дед Мороз, а с ним – юная Снегурочка, которая, действительно, похожа на внучку, а не на дочку. Только после войны у снежных девочек появятся комсомольская талия и грудь.

Поскольку ранее Новый год не праздновался в стране, постольку Учпедгиз решает просветить граждан в этом вопросе и выпускает две методички «Елка в детском саду» и просто «Елка».

Первая книжка – замечательное пособие по дизайну:

На верхних ветках лучше повесить на самые концы легкие, блестящие украшения, а по контуру веток положить нити серебряного инея. На средних ветках надо вешать такие игрушки, которые не требуют близкого и детального рассматривания, например, бонбоньерки, хлопушки, крашеные шишки, бутафорские овощи, а на краях ветвей – аэропланы, парашюты, птички, бабочки и т. п.

Идеология в данных педагогических трудах тоже на высоте:

Старыми являются антихудожественные безделушки мещанского, безвкусного оформления. На елке важно дать возможно больше игрушек новой тематики, увлекательные для ребят образы строительства, героики, например, завоевание Северного полюса, парашюты, планеры, оборонные игрушки, фигурки национальностей Союза и т. д. Это сделает елку для детей близкой, своей, советской…

Также в 1937 году появляется первый новогодний мультфильм, который представила советским детишкам молодой режиссер Ольга Ходатаева.

1938 год

Репрессии продолжаются, но праздник уверенной походкой идёт по Советскому Союзу.

Выдержка из дневника художника Павла Филонова:

Сегодня дочка съела последний мандарин. Она сильно неожиданно взволновалась, что у нас их больше нет. Действительно, при ее питании в ее положении мандарины были решающей поддержкой. За последние дни их нельзя было купить, не было в продаже в наших местах…

Дочкой художник называл свою жену, Рину Тетельман, которая была на двадцать лет его старше. Но Филонов относился он к супруге «нежно, как к доченьке», отсюда и прозвище. Оба они умерли в блокаду, от голода: он спустя три, она спустя четыре года.

А детей их расстреляли в новом, 1938 году, незадолго до того, как «дочка» попросила мандаринов. Примерно в те годы мандарины и стали чем-то фирменно-новогодним.

1939 год

В 1939 году советская почта выпускает первые новогодние открытки, на которых изображены веселые спортсмены и мохнатые животные.

Но праздник по-прежнему проходит напряжённо – весь мир в предчувствии мировой войны… Поэтесса Н. Найденова «вещает» из «Мурзилки»:

Смастерили сами

Мы жука с усами,

Корабли и танки,

Пушки и тачанки.

Мы украсим елку,

Встретим Новый год.

Ждать его недолго –

Он уже идет.

Впрочем, прикремлёвский поэт Сергей Михалков пишет радостное новогоднее стихотворение, которое войдет во все детские хрестоматии на ближайшие пятнадцать лет:

Новый год! Над мирным краем

Бьют часы двенадцать раз…

Новый год в Кремле встречая,

Сталин думает о нас.

Он желает нам удачи

и здоровья в Новый год,

Чтоб сильнее и богаче

Становился наш народ.

Чтобы взрослые и дети —

Нашей Родины сыны —

Жили лучше всех на свете

И не ведали войны.

Как покажут последующие годы, верить надо было Найденовой.

1940 год

Война приближается к Ленинграду, но все еще как будто далеко.

За границей Советский Союз воюет удачно. За год – сразу пять новых республик: Эстонская, Латвийская, Литовская, Молдавская и Карело-Финская ССР. Количество жертв не считают – главное результат.

В магазинах появляется новая серия открыток, на которых согласно веяниям того времени изображены счастливые жители присоединенных территорий.

1941 год

По всей земле политики и публицисты спорят, как же назвать новую войну. Рузвельт предлагает «Война за цивилизацию», Черчилль настаивает на «Великой войне». Для Советского Союза она станет Великой Отечественной, но чуть-чуть попозже.

А это время – в канун Нового года – ленинградская школьница Лена Мухина пишет в дневнике:

Вот мы здесь с голода мрем, как мухи, а в Москве Сталин вчера дал опять обед в честь Идена. Прямо безобразие, они там жрут, как черти, а мы даже куска своего хлеба не можем получить по-человечески. Они там устраивают всякие блестящие встречи, а мы как пещерные люди, как кроты слепые живем. Когда же это кончится? Неужели нам не суждено увидеть нежные зеленые весенние молодые листья!? Неужели мы не увидим майского солнышка!? Уже седьмой месяц идет эта жуткая война…

1942 год

Михаил Калинин снова обращается по радио, но уже не к полярникам, а ко всей стране. Он говорит о том, что впереди – «хорошие перспективы» и про то, что «враг бежит». Калинин ошибается, о чём свидетельствует ситуация в Ленинграде.

1 января 1942 года. Опять я едва таскаю ноги, дыхание спирает и жизнь уже не мила. Не видать бы мне тебя Ленинград никогда. На улице все так же падают люди от голода. У нас в доме померло несколько человек, и сегодня из нашей комнаты просили мужчин помочь вынести покойника. В столовой ничего, кроме жидкого плохого супа из дуранды, нет. А этот суп хуже воды, но голод не тетка, и мы тратим талоны на такую бурду. В комнате только и слышно, что об еде. Люди все жалуются и плачут. Что-то с нами будет? Выживу ли я в этом аду?

Автор записи – 16-летний Борис Капранов – умрет от голода через месяц, в феврале 1942 года. Там же, в Ленинграде, умирают и Филонов со своей женой-дочкой. Смертей таких шестьсот тысяч – каждый четвертый житель блокадного Ленинграда.

Но несмотря на все трудности, здесь празднуют Новый год: из леса привозят тысячу елок, школьников кормят горячим супом, в театрах включают электричество и дают новогодние спектакли.

1943 год

Подведён неутешительный итог: в минувшем 1942 году погибло полтора миллиона красноармейцев. Ещё пять миллионов встречают праздник в окопах. Среди них и Виктор Некрасов, который спустя некоторое время напишет известную повесть «В окопах Сталинграда». Произведение основано на его воспоминаниях о войне:

Новый год… Где я его встречал в последний раз? В Пичуге, что ли? В занесенной снегом Пичуге, на берегу Волги, в запасном батальоне. Я дежурил тогда по батальону. Дремал над телефоном. Караульный начальник позвонил и поздравил и счастья пожелал. Вот и все. Помню только, что был сильный мороз, и луна была в ореоле, и ноги мерзли… А еще год назад где? В Киеве. У Люси. Народу совсем немного было. Человек пять или шесть. Я, Люся, Толька Янсон, Венька Любомирский, Лариса и Люба. Мы пили “абрау-дюрсо”, ели хрусты и струдель с маком. Потом играли в шарады, и почему-то было страшно весело и смешно. А потом взяли у соседского мальчика санки и чуть не до самого утра катались с Нестеровской горки, пока у санок не отскочили полозья… Где они сейчас? На фронте, у немцев, в тылу? Все порвалось, точно ножом обрезал кто-то…

1944 год

1 января 1944 года Красная армия берет 28 городов: война, наконец-таки, переломлена и впереди брезжит свет.

Дед Мороз появляется не только на детских утренниках, но и на открытках. Выпущена целая серия патриотических открыток: Дед Мороз в окопе, Дед Мороз заряжает пушку, Дед Мороз курит трубку и ехидно улыбается (само собой, и трубка, и усмешка очень сталинские).

Новогоднее обращение к народу снова читает Михаил Калинин. Его недаром прозвали «Дедушка Калинин»: говорят, что его речи действительно вдохновляли. Он читает явно по бумажке, медленно, окая и чтокая, как человек, недавно научившийся читать. Это, конечно же, неправда: Калинин просто удачно имитирует крестьянскую речь, чтобы быть ближе к миллионам своих слушателей.

Дорогие товарищи! Третий раз встречает наша страна Новый год в условиях жестокой борьбы с немецким фашизмом. Вполне естественно, что сегодня, в день наступающего Нового года, каждый советский гражданин задает себе вопрос: что нами сделано за прошедший год, и в первую очередь на фронте борьбы с немецкими захватчиками. Надо прямо сказать: сделано много. Конечно, это меньше, чем наше желание — полностью очистить советскую территорию от фашистских разбойников. И все же наши военные успехи огромны…

1945 год

Той зимой Советский Союз сражается из последних сил, предчувствуя великую победу: в бою 51 общевойсковая, 6 танковых и 11 воздушных армий. Красная Армия одолевает верх над самым сильным союзником немцев.

Новый 1945 год встречают в окопах семь миллионов человек, из них полтора миллиона умрут до того, как бой часов на Спасской башне возвестит наступление еще одного года.

А следующей зимой снова появляются мандарины, которых так хотелось «дочке»…

Источник