Основные типы стран современного мира

Содержание:

Классификация стран по определенным типам основывается на показателях экономического, политического, социального и историко-культурного развития страны, происходящего в неодинаковых условиях, с различной скоростью и разными способами.

До крушения системы социализма выделяли три основных типа стран: социалистические, страны капиталистического уклада и развивающиеся. Иными словами, страны делили по их причастности к той или другой социально-экономической формации. «Развивающиеся» страны, или страны «третьего мира», выделяли при этом в отдельную группу. Однако такое подразделение утратило актуальность. На сегодняшний день ООН выделяет две классификации стран.

- экономически развитые

- страны со средним уровнем развития

- развивающиеся

- экономически развитые

- развивающиеся

Главным критерием, определяющим, какому типу принадлежит та или иная страна, является ВВП. Валовой внутренний продукт (ВВП) —это стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории конкретной страны за один год.

Экономически развитые страны

Страны со средним уровнем развития

Данный тип подразделяют на среднеразвитые страны Европы и страны с переходным типом экономики. Эти страны несколько отстают по уровню своего экономического и социального развития, а также обладают отличным от стран первого типа историческим опытом.

К среднеразвитым странам Европы относят Грецию, Испанию, Португалию и Ирландию. Восточные страны, страны СНГ, Монголию, Китай, которые нацелены на развитие рыночной экономики, называют странами переходного типа.

Развивающиеся страны

Развивающиеся — страны, которые в экономическом плане развиты менее других. К ним относят большую часть стран мира. Среди других типов они лидируют по числу населения и площади занимаемой территории. Такие страны в основном относятся к группе бывших колоний и зависимых территорий.

Развивающимися принято считать большую часть стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Некоторые развивающиеся страны показывают высокую скорость роста экономических показателей. Некоторые, по причине низкого экономико-социального уровня, отсутствия источников востребованных ископаемых, климатических и политических особенностей, причисляют к наиболее слаборазвитому подтипу развивающихся стран.

Ввиду этого слаборазвитые страны также разделяют на несколько подтипов:

- Ключевые страны. Эти страны обладают очень большим природным людским и экономическим потенциалом. К ним относят Индию, Бразилию и Мексику.

- Новые индустриальные страны, экономический уровень которых заметно повысился за пару десятков лет. К таким относят Республику Корею, Малайзию, Индонезию, Таиланд, Гонконг, Сингапур, Тайвань;

- Отдельным подтипом выделяют страны, экспортирующие нефть. Это Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, ОАЭ, Иран, Бахрейн, Оман, Ливия, Бруней, где благодаря притоку «нефтедолларов» размеры ВВП на душу населения достигает высокого уровня.

- В самую большую группу входят десятки стран, ощутимо отстающие в своем развитии. В них еще преобладает довольно отсталая многоукладная экономика с сильными феодальными пережитками.

- Наименее развитые страны, обладающие низкими показателями социально-экономического уровня и характеризующиеся наличием острых демографических проблем. В них преобладает сельское хозяйство, почти нет обрабатывающей промышленности.

Источник

Многообразие стран мира. Основные типы стран

Существует множество классификаций стран.

Классификацию стран можно осуществлять по площади территории и численности населения, а также по другим показателям.

По размерам территории выделяют:

- очень большие страны (территория более 3 млн км 2 ): Россия, Канада, Китай, США, Бразилия, Австралия, Индия;

- крупные страны (имеют площадь более 1 млн км 2 ), например Аргентина, Казахстан, Судан;

- средние и небольшие страны — это большинство государств мира: Италия, Вьетнам, Германия и др.;

- микрогосударства.

Самые маленькие по площади страны мира — это Ватикан, Монако, Науру, Тувалу, Сан-Марино, Лихтенштейн, Маршалловы о-ва, Сент-Китс и Невис, Мальдивы, Гренада.

По численности населения выделяются:

- крупнейшие страны мира (названы в разделе «Население»);

- крупные страны;

- средние (менее 100 млн чел.) — это, например, Иран, Эфиопия, Германия, Канада;

- микрогосударства.

По географическому положению страны также можно сгруппировать на:

- островные страны, например Ирландия, Куба, Великобритания, Новая Зеландия и др.;

- полуостровные, например Индия, Лаос, Норвегия, Италия, Португалия и др.;

- страны-архипелаги, например Япония, Кирибати, Индонезия и др.;

- внутриконтинентальные, например Андорра, Чехия, Монголия, Непал, Боливия, ЦАР, Уганда и др.

Географическое положение оказывает существенное влияние на уровень экономического развития страны. Например, отсутствие выхода к морю затрудняет внешнеэкономическую деятельность.

В основу классификации стран по уровню экономического развития положен размер ВВП, рассчитанный в долларах США, в том числе на душу населения.

Другими важнейшими показателями уровня развития страны является годовая выработка электроэнергии на душу населения, доля наукоемкой продукции в промышленном производстве и экспорте, конкурентоспособность товаров и услуг на мировом рынке, состояние экономики (темп прироста ВВП), а также структура ВВП и занятости населения и др.

В последнее время ООН и другие международные организации начали применять новый синтетический показатель уровня социально-экономического развития, так называемый Индекс человеческого развития (ИЧР) — интегральный показатель, соединяющий три основных компонента: долголетие, образованность и уровень жизни. Самые высокие показатели ИЧР имеют Канада, США, Япония, а самые низкие — африканские страны Сомали, Сьерра-Леоне и Нигер.

В отличие от классификации (группировки) стран, основанной преимущественно на количественных показателях, основу типологии также могут составлять и более важные качественные характеристики.

Типология стран — выделение групп стран со сходным типом и уровнем социально-экономического развития.

Тип страны — это относительно устойчивый комплекс присущих ей особенностей развития, характеризующий ее роль и место в мировом сообществе на данном историческом этапе.

Определить тип государства — значит отнести его к той или иной социально-экономической категории.

До начала 1990-х гг. все страны мира было принято подразделять на три типа:

- социалистические;

- развитые капиталистические;

- развивающиеся.

После фактического распада мировой социалистической системы на смену этой типологии пришли другие. Одна из них, также трехчленная, подразделяет все страны мира на экономически развитые, развивающиеся и страны с переходной экономикой, т.е. осуществляющие переход от планово-централизованной к рыночной экономике (это прежде всего так называемые постсоциалистические страны Восточной Европы и СНГ, а также Китай).

Основным критерием при такой типологии служит уровень социально-экономического развития того или иного государства, выраженный прежде всего через показатель валового внутреннего продукта из расчета на душу населения. Учитываются при этом и другие показатели: политическая ориентация, степень демократизации власти, вовлечение в мировую экономику и др.

Экономически развитые страны (их около 60). Эта группа стран также неоднородна. Внутри нее можно выделить:

1) главные страны — страны «Большой семерки», которые дают более 50% производства всей промышленной и более 25% сельскохозяйственной продукции мира, формируют три основных центра мирового хозяйства — западноевропейский, с центром в Германии, американский, с центром в США, и азиатский, с центром в Японии;

2) экономически высокоразвитые страны Западной Европы — Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Скандинавские страны и др., для которых характерна политическая стабильность, высокий уровень жизни населения, высокий ВВП и самые высокие показатели экспорта и импорта из расчета на душу населения. В отличие от главных стран, они имеют значительно более узкую специализацию в международном разделении труда. Их экономика в большой мере зависит от доходов, полученных от банковского дела, туризма, посреднической торговли и т.п.;

3) страны «переселенческого капитализма» — Австралия, Новая Зеландия, ЮАР — бывшие колонии Великобритании — и Государство Израиль, образованное в 1948 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Характерные черты (кроме Израиля): ориентация на экономику бывшей метрополии или других более развитых стран и сохранение международной специализации на экспорте сырья и сельскохозяйственной продукции; в отличие от развивающихся стран эта аграрно-сырьевая специализация базируется на высокой общенациональной производительности труда и сочетается с развитой внутренней экономикой;

4) среднеразвитые страны Западной Европы: Греция, Испания, Португалия, Ирландия. По уровню развития производительных сил они несколько отстают от главных стран. Испания и Португалия в прошлом были крупнейшими колониальными империями и играли большую роль в мировой истории, но потеря колоний привела к утрате политического влияния и ослаблению их экономик, которые до этого времени развивались с помощью богатых колоний.

Страны с переходной экономикой — страны СНГ, Восточной Европы, Монголия, Китай; проводят преобразования, направленные на развитие рыночных отношений вместо централизованного планирования. Эта подгруппа стран выделилась в 1990-е гг. в связи с крушением мировой социалистической системы. В ее состав входят страны, значительно различающиеся между собой по уровню экономического развития.

Развивающиеся страны — в них проживает более 3/4 населения мира. Они занимают больше 1/2 площади суши, но на их долю приходится менее 20% продукции обрабатывающей промышленности мира и только 30% сельскохозяйственной. Для этих стран характерна ориентированность хозяйства преимущественно на экспорт, что ставит их национальную экономику в зависимость от мирового рынка, а также многоукладность экономики, особая территориальная структура хозяйства, научно-технологическая отсталость, резкие социальные контрасты. Эта группа стран также неоднородна. В ней можно выделить:

1) ключевые страны — Индия, Бразилия, Мексика (некоторые авторы включают в эту группу и Китай). Каждая из этих стран имеет богатые и разнообразные природные ресурсы, дешевую рабочую силу, емкий и перспективный внутренний рынок. Каждая страна в своем регионе имеет ключевое значение. Эти страны производят почти столько же промышленной продукции, сколько все остальные развивающиеся страны, вместе взятые. Отраслевая структура их хозяйств похожа на структуру развитых стран (например, доля машиностроения превышает 20%);

2) развивающиеся страны, имеющие ВВП на душу населения выше 1 тыс. долл.: Аргентина, Чили и др.;

3) новые индустриальные страны: Республика Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг, Малайзия, Таиланд, Индонезия. В этих странах экономика за последние 25 лет развивалась исключительно высокими темпами за счет иностранных инвестиций, внедрения новейших технологий и наличия дешевой и квалифицированной рабочей силы;

4) нефтеэкспортирующие страны — Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Бахрейн, Оман, Ливия, Бруней и некоторые другие. Эти страны имеют очень высокие показатели ВВП на душу населения за счет продажи нефти. Быстрое развитие стран — возникновение мощных банков, компаний, современных городов, систем водо- и энергоснабжения; повышение уровня жизни населения — часто сочетается в них с нерешенными социальными проблемами;

5) «классические» развивающиеся страны, имеющие ВВП на душу населения менее 1 тыс. долл. в год. Характерными чертами этих стран является отсталая многоукладная экономика;

6) наименее развитые страны (их примерно 40). К ним, согласно классификации ООН, относят страны, в которых доход на душу населения исчисляется 100-300 долл. в год; грамотное население страны составляет 20% от общей численности; доля продукции обрабатывающей промышленности в ВВП — менее 10%, преобладает потребительское сельское хозяйство. Эти страны характеризуются низкими уровнем и темпами социально-экономического развития, высокими коэффициентами рождаемости и смертности, зависимостью экономики от сельского хозяйства. Эти страны пользуются особым вниманием мирового сообщества, в них наиболее ярко проявляются последствия глобальных проблем человечества.

Источник

Типология стран мира. Основные группы стран и главные критерии оценки развития стран

Сегодня на земном шаре насчитывается более двухсот стран. Они различаются по территории, местоположению, климатическим условиям, культурным традициям, политическим режимам и многим другим признакам, в том числе по уровню экономического развития.

К показателям, характеризующим уровень экономики той или иной страны, относятся:

ü конечная продукция — это товары и услуги, которые покупаются для конечного пользования, а не для перепродажи;

ü промежуточная продукция — это товары и услуги, которые попадают в дальнейшую переработку или перепродаются несколько раз, прежде чем попасть к конечному потребителю;

ü производство основных видов продукции па душу населения характеризует развитие отдельных отраслей;

ü уровень и качество жизни населения обычно отражают такие взаимосвязанные показатели, как потребительская корзина и прожиточный минимум, потребление на душу населения основных продуктов питания в калориях;

ü состояние трудовых ресурсов, (средняя продолжительность жизни, уровень образования, число учащихся и студентов на 10 000 населения и т. д.);

ü развитие сферы услуг (число врачей на 100 000 населения, число больничных коек на 1000 населения, обеспеченность жильем);

ü показатели экономической эффективности: производительность труда, капиталоемкость единицы ВВП или конкретного вида продукции, фондоотдача единицы основных фондов, материалоемкость единицы ВВП или конкретных видов продукции); отраслевая структура экономики;

ü активность в мировой торговле, основными показателями которой служат: экспортная квота (соотношение объема экспортируемых товаров и услуг к ВВП/ВНП); удельный вес всех импортируемых товаров и услуг в их общем объеме; структура экспорта (соотношение или удельный вес экспортируемых товаров по видам и степени их переработки); структура импорта (соотношение объемов ввозимого в страну сырья и готовой продукции, что показывает зависимость экономики страны от внешнего рынка и уровень развития отраслей национальной экономики);

ü доля страны в мировом производстве ВВП/ВНП и в мировой торговле;

ü показатели вывоза капитала: объем зарубежных инвестиций данной страны и его соотношение с национальным богатством страны; соотношение объема прямых зарубежных инвестиций данной страны с объемом прямых иностранных инвестиций на ее территории; объем внешнего долга страны и его соотношение с ВВП/ВНП данной страны.

В соответствии с общепринятым подходом основными критериями, определяющих классификацию стран входят:

ü Паритет покупательной способности

ü Характер экономики

ü Уровень социально-экономического развития страны

ü Уровень ВВП/ ВНП

Паритет покупательной способности (ППС) – это соотношение между национальными валютами по их покупательной способности. ППС не совпадает с курсом валют.

Двумя главными показателями, оценивающими место каждой страны в мировой экономике, являются: ВВП (валовой внутренний продукт) или ВНП (валовой национальный продукт) и национальный доход.

ВВП подсчитывается по территориальному принципу. Это совокупная стоимость продукции предприятий, независимо от их национальной принадлежности, расположенных на территории данной страны. ВНП — результат деятельности национальных предприятий, где бы они ни находились (в своей стране или за рубежом). ВВП и ВНП определяются как стоимость конечного производства товаров и услуг в экономике за один год (квартал, месяц) как в действующих, так и в постоянных (какого-то базового года) ценах.

Поскольку страны существенно различаются между собой по численности населения, то наиболее точную характеристику уровня их экономического развития дает величина ВНП, ВВП или национального дохода, приходящаяся на одного человека. В этой классификации выделены три труппы стран:

- развитые,

- развивающиеся страны

- страны с переходной экономикой.

К числу развитых относят около 40 стран. Все эти страны отличают интенсивный темп развития экономики, высокий уровень развития производительных сил. Здесь сосредоточена подавляющая часть экономического и научно-технического потенциала мира.

Это: Австрия, Бельгия, Германия, Великобритания, Греция. Дания, Ирландия, Исландия. Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Франция. Швейцария, Швеция, Турция, CШA, Канада, Япония, Финляндия, Новая Зеландия, Австралия и др.

Развитые страны делятся на две группы:

1. Наиболее развитые страны мира (США, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, сегодня к ним присоединилась и Россия).

Эти страны отличают следующие особенности:

• ориентация на развитие наиболее перспективных отраслей экономики (электроника, авиастроение и т. д.);

• обеспечение высокого качества продукции;

• использование ресурсосберегающих технологий;

• наличие высокоэффективной рыночной инфраструктуры;

• развитие научно-технического прогресса, высокоэффективного производства НИОКР с передачей производства за пределы соответствующих стран;

• экспорт современной техники, технологий, патентов, лицензий;

• преимущественно демократическое устройство государства;

• активная маркетинговая политика.

2. Среднеразвитые страны (Греция, Португалия, Кипр и др.), в основном принадлежащие к Евросоюзу.

Ряд специалистов выделяют страны так называемого третьего эшелона, которые по своему экономическому и научно-техническому потенциалу приближаются к развитым, — это Китай и Индия.

В международной классификации в группу развивающихся стран, входят государства, освободившиеся от колониальной и полуколониальной зависимости.

Развивающимися считаются страны, где уровень ВВП и национального дохода на душу населения недостаточен, чтобы создать сбережения, необходимые для осуществления инвестиций. Они характеризуются значительным первичным сектором, низким уровнем жизни большей части жителей, которые имеют возможность удовлетворять в основном первичные потребности.

Различают три группы развивающихся стран:

- наиболее развитые (новые индустриальные страны);

- среднеразвитые;

- слаборазвитые (наименее развитые).

К числу развивающихся стран мира относятся и социалистические страны (Куба, Вьетнам. Северная Корея) с командно-административной системой управления.

К новым индустриальным странам относят Аргентину, Бразилию. Сянган (бывший Гонконг), Республику Корея. Мексику, Сингапур. Тайвань, Турцию. В 1980-е гг. появилось второе поколение новых индустриальных стран (Малайзия, Таиланд, Индонезия. Индия, Филиппины).

Для новых индустриальных стран характерны следующие особенности:

- ориентация на развитие перспективных отраслей промышленности (электроника, производство элементов компьютеров и проч.), продукция которых в основном предназначается для экспорта;

- массовая закупка патентов, лицензий, технологий и их применение с опорой на дешевую рабочую силу и сырье;

- развитие хозяйственных процессов, присущих развитым государствам: концентрация производства;

- формирование финансового капитала;

- возникновение ТНК;

- опора на зарубежные займы, инвестиции.

К среднеразвитым развивающимся странам (их около 30) относятся государства отсоединившиеся от патриархального, родового уклада хозяйствования, с достаточно развитой системой социальных отношений, перешедшие к поликультурной системе земледелия и имеющие предприятия пищевой и легкой промышленности.

К группе наименее развитых стран относятся около 40 государств. Как правило, они имеют монокультурную структуру хозяйства, высокую степень зависимости от внешних источников финансирования социально-экономического развития.

Развивающиеся страны объединяются в группы также и по территориальному принципу:

страны Африки; страны Азиатско-Тихоокеанского региона; страны Латинской Америки и Карибского бассейна; страны Западной Азии.

Страны с переходной экономикой образуют государства с экономикой, трансформирующейся из социалистической в рыночную. К числу таких стран относятся государства Балтии, Восточной Европы, Украина, Белоруссия, Казахстан и ряд других.

Мировое хозяйство сложилось и развивается на основе международного разделения труда, при котором на длительное время происходит концентрация выпуска однородной продукции в рамках страны (группы стран) с целью создания предприятии оптимального размера с высоким уровнем техники и технологии, снижения ее себестоимости и повышения качества. В результате растет взаимозависимость и взаимодополняемость национальных экономик.

Побудительным мотивом участия в международном разделении труда для всех стран мира служит стремление к получению экономических выгод. Обусловлено международное разделение труда различными обстоятельствами:

Различаются три типа международного разделения труда:

1. общее — разделение труда по сферам производства (добывающие отрасли, сельское хозяйство). Оно находит проявление в делении стран на:

2. частное — происходит между отраслями крупных сфер экономики. Оно приводит к росту международного обмена готовой продукцией.

3. Единичное — связано с его подетальным, постадийным технологическим распределением. Оно приводит к образованию связей между фирмами разных стран.

Международное разделение трудаимеет две основные формы: международную специализацию и кооперацию.

Международная специализация — это устойчивая ориентация национальных хозяйств на производство продукции определенного вида. Международная специализация производства развивается по двум направлениям:

1. производственному, который делится на:

· специализацию отдельных предприятий;

2. территориальному, который отражает специализацию отдельных стран, их групп или регионов на производстве определенных продуктов для мирового рынка.

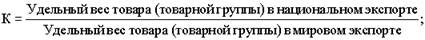

Степень международной специализации отражает соответствующий коэффициент:

Международная кооперация — это совместное участие национальных хозяйств в производстве и реализации продукции определенного вида, основными формами которой являются:

— кооперация в сфере производства;

— кооперация в сфере обращения.

Международная специализация и кооперация производств явились основой для образования единого мирового рынка, который в свою очередь является своеобразным катализатором развития национальных экономик.

Результатом международной кооперации производства, развития международного разделения труда является процесс интернационализации, который предстает как развитие общественного характера производства в международном масштабе.

Источник