§ 6. Геологическое строение территории России

Строение земной коры. Наиболее крупные черты рельефа страны определяются особенностями геологического строения и тектонических структур. Территория России, как и всей Евразии, сформировалась в результате постепенного сближения и столкновения отдельных крупных литосферных плит и их осколков.

Строение литосферных плит неоднородно. В их пределах есть относительно устойчивые участки — платформы и подвижные складчатые пояса. От строения литосферных плит зависит размещение крупнейших форм рельефа суши — равнин и гор. Равнины расположены на платформах.

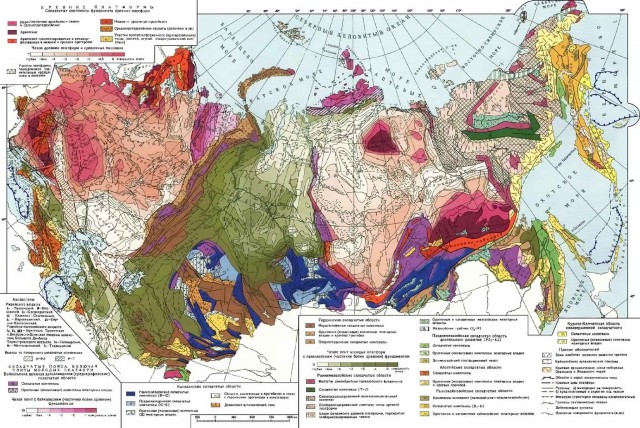

Тектонические структуры и время их образования показаны на тектонических картах, без которых невозможно объяснить закономерности размещения основных форм рельефа.

В подвижных складчатых поясах образовались горы. Эти пояса возникали в разное время в краевых частях литосферных плит при их столкновении друг с другом. Иногда складчатые пояса находятся во внутренних частях литосферной плиты. Таков, например, Уральский хребет. Это говорит о том, что когда-то здесь проходила граница двух плит, которые позже превратились в единую, более крупную плиту.

Геологическая история Земли начинается со времени образования земной коры. Самые древние горные породы свидетельствуют о том, что возраст литосферы более 3,5 млрд лет.

Промежуток времени, отвечающий наиболее продолжительному (длительному) этапу развития земной коры и органического мира, принято называть геологической эрой. Вся история Земли поделена на пять эр: архейскую (древнейшую), протерозойскую (эру ранней жизни), палеозойскую (эру древней жизни), мезозойскую (эру средней жизни), кайнозойскую (эру новой жизни). Эры подразделяются на геологические периоды. Названия периодов чаще всего происходят от местностей, где впервые были найдены соответствующие отложения.

Геологическое летосчисление, или геохронология, — раздел геологии, занимающийся изучением возраста, продолжительности и последовательности формирования горных пород, слагающих земную кору.

Науки, изучающие земную кору

Разнообразие современного рельефа — результат длительного геологического развития и воздействия современных рельефообразующих факторов, включая и деятельность человека. Геология занимается изучением строения и истории развития Земли. Современная геология делится на ряд отраслей: историческая геология изучает закономерности строения земной коры в течение геологического времени; геотектоника — это учение о строении земной коры и формировании тектонических структур (складки, трещины, сдвиги, сбросы и т. д.). Палеонтология — наука о вымерших (ископаемых) организмах и о развитии органического мира Земли. Минералогия и петрография изучают минералы и другие природные химические соединения. Если залегание горных пород не нарушено смятием, складками, разрывами, то каждый слой моложе того, на котором он залегает, а самый верхний слой образовался позднее всех.

Кроме того, определять относительный возраст горных пород можно по остаткам вымерших организмов.

Определять абсолютный возраст горных пород достаточно точно научились лишь в XX в. Для этих целей используют процесс распада радиоактивных элементов, содержащихся в породе.

Геохронологическая таблица содержит сведения о последовательной смене эр и периодов в развитии Земли и их продолжительности. Иногда в таблице указывают важнейшие геологические события, этапы развития жизни, а также наиболее типичные для данного периода полезные ископаемые и т. п.

Таблица построена от древнейших этапов развития Земли к современному, поэтому изучать ее нужно снизу вверх. С помощью геохронологической таблицы можно получить сведения о продолжительности и геологических событиях в разные эры и периоды развития Земли.

Геологические карты содержат подробную информацию о том, какие горные породы встречаются в тех или иных районах земного шара, какие полезные ископаемые залегают в их недрах и т. д.

Рис. 15. Геологическое летосчисление. История развития Земли

Геологическая карта позволит вам получить представление о распространении горных пород различного возраста по территории России. Обратите внимание, что самые древние породы выходят на поверхность в Карелии и Забайкалье.

В курсе географии материков и океанов вы уже познакомились с картой строения земной поверхности, то есть с тектонической картой. Изучая тектоническую карту России, вы сможете получить подробную информацию о размещении и возрасте различных тектонических структур в пределах нашей страны.

Рис. 16. Тектонические структуры мира

Анализ тектонической карты России позволяет сделать следующие выводы.

Области с равнинным рельефом приурочены к платформам — устойчивым участкам земной коры, где складкообразователь-ные процессы уже давно закончились. Наиболее древние из платформ — Восточно-Европейская и Сибирская. В основании платформ лежит жесткий фундамент, сложенный магматическими и сильно метаморфизированными породами докембрийского возраста (гранитами, гнейсами, кварцитами, кристаллическими сланцами). Фундамент обычно покрыт чехлом горизонтально залегающих осадочных пород, и только на Сибирской платформе (Среднесибирское плоскогорье) значительные площади заняты вулканическими породами — сибирскими траппами.

Выходы фундамента, сложенного кристаллическими породами, на поверхность называются щитами. В нашей стране известны Балтийский щит на Русской платформе и Алданский щит на Сибирской платформе.

Рис. 17. Строение платформы

Горные области отличаются более сложным геологическим строением. Горы образуются в наиболее подвижных участках земной коры, где в результате тектонических процессов горные породы сминаются в складки, разбиваются разломами и сбросами. Эти тектонические структуры возникли в различное время — в эпохи палеозойской, мезозойской и кайнозойской складчатости. Самые молодые горы нашей страны расположены на Дальнем Востоке, а именно на Курильских островах и Камчатке. Они входят в состав обширного Тихоокеанского вулканического пояса, или Тихоокеанского огненного кольца, как его называют. Они отличаются значительной сейсмичностью, частыми сильными землетрясениями, наличием действующих вулканов.

Рис. 18. Строение складчатой области

Информация геологических и тектонических карт необходима не только геологам и географам, но и строителям, а также представителям других профессий.

Таблица 2. Главные действующие вулканы России

Для успешной работы с этими достаточно сложными картами надо прежде всего внимательно изучить их легенды.

Вопросы и задания

- Какие науки занимаются изучением истории развития Земли?

- Какую информацию можно получить из геохронологической таблицы?

- Что изображено на тектонической карте?

- С помощью геохронологической таблицы составьте рассказ о формировании основных форм поверхности нашей страны.

- Определите по геохронологической таблице, в какую эру и период мы живем; какие геологические события сейчас происходят; какие полезные ископаемые образуются.

Источник

Геологическое строение территории России

В основе территории России лежат крупные тектонические структуры (платформы, щиты, складчатые пояса), которые выражены разнообразными формами в современном рельефе – горами, низменностями, возвышенностями и др.

На территории России имеются две крупные древние докембрийские платформы (фундамент их сформировался в основном в архее и протерозое) — это Русская и Сибирская, а также три молодые (Западно-сибирская, Печорская и Скифская). Представление о геологическом строении и условиях залегания пород отражены на тектонической карте России.

На Восточно-Европейской платформе в пределах России находится Балтийский щит, на Сибирской – Алданский и Анабарский.

На Восточно-Европейской платформе располагается Русская плита, на Сибирской – Лено-Енисейская.

Молодые платформы в России не имеют выходов фундамента на поверхность. На них практически повсеместно накопился чехол из осадочных горных пород, то есть они целиком представлены плитами. Например, на Западно-Сибирской платформе — Западно-Сибирская плита и т.д.

К плитам платформ приурочены такие крупнейшие формы рельефа, как равнины различной высоты. На Русской плите находится Русская равнина (Восточно-Европейская), на Лено-Енисейской – Средне-Сибирское плоскогорье, на Западно-Сибирской – Западно-Сибирская низменность, на Печорской – Печорская низменность, на Скифской – равнины Предкавказья. Наличие на территории России нескольких крупных платформ обусловило то, что равнины занимают три четверти территории России.

Восточно-Европейская платформа

В пределах Русской плиты фундамент древней Восточно-Европейской платформы перекрыт осадочным чехлом горных пород преимущественно палеозойского и мезозойского возраста. Чехол на разных участках обладает различной мощностью. Над впадинами фундамента он достигает 3 км и более. Хотя неровности фундамента сглаживаются осадочными породами, некоторые из них отражаются на рельефе. Высоты большей части Русской равнины — менее 200 м, однако в ее пределах есть и возвышенности (Средне-Русская, Смоленско-Московская, Приволжская, Северные Увалы, Тиманский кряж).

Как породы фундамента, так и осадочного чехла содержат крупные месторождения полезных ископаемых. Среди рудных ископаемых наибольшее значение имеют железные осадочно-метаморфического происхождения, приуроченные к кристаллическому фундаменту. С магматическими породами Балтийского щита связаны месторождения медно-никелевых, алюминиевых руд и апатитов. Разнообразные осадочные породы содержат нефть, газ, каменный и бурый уголь, каменные и калийные соли, фосфориты, бокситы.

Сибирская платформа

В пределах Лено-Енисейской плиты Сибирской платформы древний кристаллический фундамент погребен под мощным чехлом в основном палеозойских отложений. Особенностью геологического строения Сибирской платформы является наличие траппов – излившихся на поверхность или застывших в осадочных толщах магматических пород.

Средне-Сибирское плоскогорье имеет высоты 500-800 м над уровнем моря, высшая точка- на плато Путорана (1701 м).

Фундамент и осадочный слой Сибирской платформы содержат огромное количество полезных ископаемых. В породах фундамента и трапах находятся крупные железнорудные месторождения. К внедрившимся в осадочный чехол магматическим породам приурочены алмазы и медно-никелевые руды с хромом и кобальтом. В палеозойских и мезозойских толщах осадочных пород образовались огромные скопления каменных и бурых углей, калийных и поваренных солей, нефти и газа.

Западно-Сибирская платформа

Фундамент молодой Западно-Сибирской платформы представляет собой разрушенные горные сооружения, созданные в эпохи герцинской и байкальской складчатостей. Фундамент перекрыт мощным чехлом мезозойских и кайназойских морских и континентальных преимущественно песчано-глинистых отложений. К мезозойским породам приурочены огромные запасы нефти и газа, бурые угли, железные руды осадочного происхождения.

Высоты преобладающей части Западно-Сибирской равнины не превышают 200 м.

Платформы обрамляются горно-складчатыми областями, которые отличаются от платформ характером залегания горных пород и высокой подвижностью земной коры.

Русскую равнину отделяют от Западносибирской древние Уральские горы, протянувшиеся с севера на юг на 2,5 тыс. км.

С юго-востока Западно-Сибирскую равнину окаймляют Алтайские горы.

Сибирскую платформу с юга обрамляет пояс гор Южной Сибири. В современном рельефе это Байкальская горная страна, Саяны, Енисейский кряж.

На Алданском щите Сибирской платформы расположены Становой хребет и Алданское нагорье.

К востоку от реки Лены, вплоть до Чукотки, а также в Приморье располагаются значительные горные массивы (хребты: Черского, Верхоянский, Колымское нагорье).

На крайнем северо-востоке и востоке страны проходит Тихоокеанский пояс складчатости, включающий Камчатку, остров Сахалин и гряду Курильских островов. Далее на юг эта область молодых гор продолжается на Японских островах. Курильские острова являются вершинами высочайших (около 7 тыс. м) гор, поднимающихся со дна моря. Их большая часть находится под водой.

Мощные горообразовательные процессы и подвижки литосферных плит (Тихоокеанской и Евразийской) в этом районе продолжаются. Свидетельством этому являются интенсивные землетрясения и моретрясения. Для мест вулканической деятельности характерны горячие источники, в том числе периодически фонтанирующие — гейзеры, а также выбросы газов из кратеров и трещин, которые свидетельствуют об активных процессах в глубине недр. Действующие вулканы и гейзеры наиболее широко представлены на полуострове Камчатка.

Горно-складчатые области России отличаются друг от друга по времени формирования.

По этому признаку выделяют пять видов складчатых областей.

1. Области байкальской и раннекаледонской складчатости (700 – 520 млн лет тому назад) образовались территории Прибайкалья и Забайкалья, Восточного Саяна, Тывы, Енисейского и Тиманского кряжей.

2. Области каледонской складчатости (460-400 млн лет) сформировались Западный Саян, Горный Алтай.

3. Области герцинской складчатости (300 – 230 млн. лет) – Урал, Рудный Алтай.

4. Области мезозойской складчатости (160 – 70 млн. лет) – Северо-Восток России, Сихотэ-Алинь.

5. Области кайнозойской складчатости (30 млн. лет до настоящего времени) – Кавказ, Корякское нагорье, Камчатка, Сахалин, Курильские острова.

Складчатые области докайнозойского возраста возникали на границах древних литосферных плит при их столкновении. Количество, размеры и очертания литосферных плит неоднократно менялись на протяжении геологической истории. Сближение древних литосферных плит вызывало столкновение континентов друг с другом и с островными дугами. Это приводило к смятию в складки осадочных толщ, накопившихся в морских бассейнах окраин континентов и формированию складчатых горных сооружений. Именно таким образом в раннем палеозое возникли области каледонской складчатости Алтая и Саян, в позднем палеозое – герцинские складки Горного Алтая, Урала, фундамента Западно-Сибирской и Скифской молодых платформ, в мезозое – складчатые области Северо-Востока и Дальнего Востока России.

Сформировавшиеся складчатые горы со временем разрушались под воздействием внешних сил: выветривания, деятельности моря, рек, ледников, ветра. На месте гор образовывались относительно выровненные поверхности на складчатом основании. В дальнейшем обширные участки этих территорий испытывали лишь медленные поднятия и опускания. В периоды опусканий территории покрывались водами морей и происходило накопление горизонтально залегающих толщ осадочных пород. Так формировались молодые Западно-Сибирская, Скифская, Печорская платформы, имеющие складчатый фундамент, состоящий из разрушенных гор, и чехол из осадочных пород. Большие площади докайнозойских складчатых областей во второй половине кайнозоя испытали поднятия. Здесь образовались разломы, разбившие земную кору на блоки (глыбы). Отдельные поднялись на различную высоту, сформировав возрожденные глыбовые горы и нагорья Южной и Северо-Восточной Сибири, юга Дальнего Востока, Урала, Таймыра.

Горно-складчатые области отделяются от смежных платформ либо разломами, либо краевыми (предгорными) прогибами. Самыми крупными прогибами являются Предуральский, Предверхоянский и Предкавказский.

Источник