Геополитика после второй мировой войны

Вторая мировая война изменила многое в жизни человечества, и практически все гуманитарные науки отреагировали на эти изменения. Не могла остаться в стороне и геополитика. Теперь геополитикам — как теоретикам, так и практикам — надо было осмыслять принципиально новую политическую ситуацию.

Нацистская Германия была разгромлена. Прежние рассуждения о ведущей роли Германии в судьбах континентальных держав надолго потеряли смысл. Зато проблема соотношения суши и моря, противостояния Хартленда и стран внешнего полумесяца, борьбы талассократии (морских держав) и теллурократии (сухопутных держав) приобрела совершенно новый смысл в связи с новой расстановкой сил в мире.

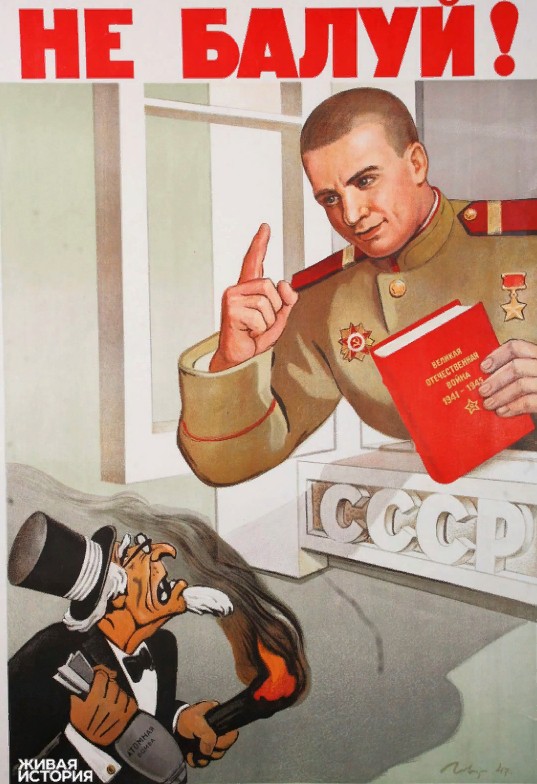

Начиналась «холодная война» — противостояние двух сверхдержав — СССР и США. Каждая страна обладала своей сферой влияния — как в Европе, так и в Азии. Таким образом, с точки зрения геополитики это была не просто конфронтация могучих стран, но борьба двух гигантских империй, двух «больших пространств». Именно поэтому, отказавшись от нацистского толкования геополитики как науки, обосновывающей право государств на борьбу за жизненное пространство, учёные с особым интересом обратились к теориям Маккиндера и, основываясь на них, начали строить новые концепции.

Не случайно в это время резко усиливается практический характер геополитики. Эта наука и раньше не была склонна к отвлечённым теоретизированиям, но после Второй мировой войны она всё больше стала превращаться в систему идей, которой руководствовались политики, решавшие судьбы мира.

Николас Спикмен

В послевоенные годы огромное влияние на политику США и западных стран оказывают идеи американского геополитика голландского происхождения Николаса Спикмена (Спайкмена; 1893—1943). Спикмен отталкивался от концепции Маккиндера, но при этом сформулировал собственную теорию, в которой содержались положения, важные для всего дальнейшего развития как геополитики, так и политической жизни мира.

Прежде всего, Спикмен по аналогии с маккиндеровским понятием Хартленда ввёл в науку понятие Римленда (Rimland) — образованною от слов «край», «ободок» и «страна». По его мнению, во всей структуре международных отношений первое место занимал именно Римленд — полоса земли, разделяющая евразийский Хартленд и основной морской путь, тянущийся от Англии и Японии по Балтийскому, Северному, Средиземному, Красному морям и Индийскому океану до морей Дальнего Востока. Римленд — это Западная и Центральная Европа, Ближний Восток, Аравия, Турция, Иран, Афганистан, полуостров Индостан и прилегающие к нему земли, а также Тибе!’, Китай, Восточная Сибирь.

Достаточно внимательно посмотреть на этот перечень регионов, чтобы понять, что они с окончания Второй мировой войны и до сегодняшнего дня входят в сферу стратегических интересов США. Наверное, слишком просто будет сказать, что международная политика Соединённых Штатов сформировалась исключительно под влиянием Николаса Спикмена, однако его труды оказали огромное влияние на американских политиков.

Спикмен, в отличие от Маккиндера, считал, что именно Римленд, а не Хартленд занимает ключевое место в борьбе за влияние в мире. Знаменитую формулу Маккиндера Спикмен изменил следующим образом: «Тот, кто контролирует Римленд, контролирует Евразию, тот, кто контролирует Евразию, держит судьбу мира в своих руках». Максимально успешно контролировать Римленд, по мнению Спикмена, можно из нескольких регионов: с Атлантического побережья Соединённых Штатов, с европейского побережья и с Дальнего Востока. В принципе, не исключалось увеличение стратегической роли ещё одного прибрежного региона — полуострова Индостан.

Наилучшие возможности для контроля над Римлендом находились в руках Соединённых Штатов. И это было обусловлено, по мнению учёного, не только экономической или военной мощью США, но и удачным сочетанием факторов, определяющих геополитическое положение этой страны. Спикмен выработал десять критериев, по которым определял могущество государств, и Соединённые Штаты блистательно отвечали таким критериям, как размеры территории и численности населения, характер границ, финансовая и экономическая мощь и др.

Само положение Соединённых Штатов даёт им возможность занимать первенствующее положение в мире — атлантическая граница США обращена к Европе, тихоокеанская — к Дальнему Востоку, а северная — через Северный полюс даёт возможность контролировать Хартленд, Цивилизация, для которой Атлантический океан является объединяющим началом, — «атлантическая цивилизация», с которой Спикмен прежде всего связывает либеральные и демократические ценности, — противостоит чуждым ей странам Хартленда.

Геополитика времён «холодной войны»

Сам Спикмен, написавший свои основные работы в годы Второй мировой войны, считал, что Соединённые Штаты должны выстраивать всю систему международных отношений, опираясь на союз с Великобританией и СССР. Начавшаяся во второй половине 1940-х гг. «холодная война» подтолкнула политиков к иному толкованию идей учёного. На несколько десятилетий основной концепцией американской геополитики станет противостояние Хартленда и Римленда, под которыми подразумевались СССР и США. Представители этого направления, получившего название «атлантизм», вслед за Спикменом полагали, что демократические ценности присущи прежде всего атлантическим государствам, и исходили из необходимости их защиты. Военные блоки, основным предназначением которых считалась защита «атлантических» ценностей, базировались в различных частях Римленда. Крупнейший военный блок получил название НАТО — Организация Североатлантического договора, и слово «атлантический» в его названии появилось, конечно же, не случайно.

Советские политики в 1940— 1980-х гг. всячески открещивались от самого понятия геополитики и геополитических идей, но, по сути, следовали им — естественно, с обратным знаком по отношению к американцам. Многолетнее противостояние сверхдержав в разделённом Берлине, на Ближнем Востоке, во Вьетнаме, в Корее было в какой-то мере проявлением геополитической борьбы за контроль над Римлендом.

Происходившие в мире изменения продолжали влиять на построения геополитиков и действия политиков. Противостояние суши и моря начало восприниматься по-другому в эпоху ядерного оружия и ракет стратегической дальности. Контроль над Римлендом мог обеспечиваться и обеспечивался не только созданием военных баз, но прежде всего размещением ракет с ядерными боеголовками, способных в кратчайшие сроки преодолевать огромные расстояния.

Геополитики начинают всё больше учитывать технологические факторы, иногда даже отдавая им предпочтение перед географическими. В эпоху ядерного противостояния важно не только и не столько, где расположены войска, а то, каким вооружением они оснащены, насколько быстро могут нанести удар по противнику.

Другим фактором, приобретшим особую роль в построениях геополитиков периода «холодной войны», стала идеология. Шла ли речь о защите идеалов демократии у американских политиков или же о пролетарском интернационализме у советских, они всегда предполагали «экспорт» своих идеалов в другие страны для укрепления своей зоны влияния, которая теперь, благодаря распространению средств массовой коммуникации, могла включать самые удаленные уголки земного шара.

В то же время ещё в годы «холодной войны» разрабатывались теории о постепенном распространении демократических институтов атлантической цивилизации по всему миру или, по крайней мере, о сближении демократической и социалистической систем, их смешении, «конвергенции» и возникновении некоего нового мирового устройства, которое должно было содержать черты как одной, так и другой системы.

Особую роль в развитии геополитических концепций 1970-1980-х гг. играет теория Ива Лакоста (род. 1929 г.), французского исследователя, издателя журнала «Геродот», выходящего с подзаголовком «Журнал географии и геополитики». Лакост, человек левых взглядов, в отличие от большинства геополитиков поставил своей задачей выработать совершенно новый подход к этой, по его мнению, искажённой идеологами дисциплине. Он считает, что не географический фактор формирует политику государств, а, напротив, политика воздействует на географическое пространство. Сами же пространства и границы не играют активной роли в политической жизни. Мало того, Лакост принципиально отказался от построения общемировых концепций и выдвинул понятие внутренней геополитики, сосредоточившись на связях политики и географических особенностей определённых регионов.

Геополитика конца XX — начала XXI ВЕКА

Начавшаяся в Советском Союзе перестройка привела к грандиозным переменам не только внутри страны, но и по всему миру. Рухнула Берлинская стена, объединились две Германии ФРГ и ГДР, в социалистических странах Восточной и Центральной Европы произошли «бархатные революции». Пришла к концу «холодная война» — советские войска ушли из Германии и других европейских государств. Первая встреча Михаила Сергеевича Горбачёва с президентом США Рональдом Рейганом казалась настоящим чудом — это была встреча двух недавних непримиримых противников.

Теперь же главы СССР и США вели дружеские переговоры, обсуждали вопросы разоружения, их встречи происходили довольно регулярно. В 1991 г. распался Советский Союз, на его территории возникли новые государства, дружно провозгласившие с большей или меньшей степенью искренности намерение строить демократию.

В это же время происходили определённые перемены и в Китае. Правда, коммунистический режим здесь сохранялся, мало того, студенческие выступления с требованием политических реформ на площади Гяньань-мынь в Пекине в 1989 г. были жестоко подавлены. И всё же Китай вступил на путь экономических реформ: в стране начала создаваться рыночная экономика, усиливались контакты с Западом, что также создавало определённую почву для оптимизма и ожидания грядущих перемен.

Именно тогда, в начале 1990-х гг., вышла знаменитая работа американского философа японского происхождения Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории», в которой он предрекал в ближайшее время конец каких-либо острых конфликтов и потрясений на всём земном шаре. По мнению Фукуямы, политические перемены конца 1980-х — начала 1990-х гг. открывали путь к полной победе демократии и утверждению демократических режимов по всему миру. Философ не сомневался в том, что Китай, Северная Корея, Куба и другие немногие остававшиеся верными коммунизму государства вскоре изменят свои позиции. Тогда мир придёт к спокойному, «скучноватому», бесконфликтному существованию, став практически однородным с точки зрения политического устройства.

Фукуяма, по сути дела, предрекал не только конец истории, но и конец геополитики, так как в грядущем обществе явно должны были отмереть враждебные друг другу блоки государств, противостояние различных систем и т. д.

История конца 1990-х — 2000-х гг. пока что не даёт подтверждения выводам философа — противостояние различных стран и блоков государств сохраняется, так же, как и борьба за мировое господство между сверхдержавами и коммунистические режимы в разных частях света. Мировые проблемы и противоречия не исчезли, хотя и приобрели новые формы.

Интересно, однако, что сам философ не отступил от своих прежних идей, и, как и в начале 1990-х, убеждён в том, что победа демократических институтов во всём мире неизбежна. Работа Фукуямы — ярчайший пример того направления в геополитике, которое получило название «мондиализм» (от фр. monde — «мир»), так как оно предполагает распространение единых ценностей по всему миру.

Направление, противоположное мондиализму, получило название «неоатлантизм». Оно в какой-то мере развивает принципы, заложенные ещё в работах Спикмена, и исходит из сохранения в будущем противостояния атлантических держав и стран, принадлежащих к другим культурам. Ярчайшим современным представителем неоатлантизма является американский философ Сэмюэл Хантингтон (1927—2008), который в своей ставшей уже классической работе «Столкновение цивилизаций» резко возразил Фукуяме.

По мнению Хантингтона, ни о каком исчезновении конфликтов и повсеместной победе демократии речи быть не может. Совсем наоборот: западная цивилизация год за годом теряет свои позиции, вызывая всё большее противодействие у стран других регионов. Убеждение западноевропейцев и особенно американцев в абсолютной ценности их идей и институтов не принимается огромным большинством жителей земного шара. Азиатские или ближневосточные политики готовы заимствовать у запада технологии, но никак не политические институты и не представления об исключительной важности прав человека и значимости каждой отдельной личности. Чем активнее происходит проникновение западного влияния в неевропейские культуры, тем сильнее противостояние местных элит, не желающих безоговорочно следовать по предлагаемому им пути.

Он считал усиление религиозности во всех частях света одним из важнейших факторов современного мира.

По его мнению, две цивилизации, имеющие наибольшие шансы резко усилиться и в ближайшее время вырваться вперёд в своём развитии, — это цивилизация исламская — и её усиление должно привести к росту влияния ближневосточных стран, и цивилизация конфуцианская, стержнем которой является Китай. Представители обеих этих культур неоднократно провозглашали приверженность своему собственному, особому пути развития и отрицали необходимость заимствования западных ценностей. Все грядущие конфликты, считал учёный, будут связаны с противостоянием и столкновением различных цивилизаций, причём вероятны самые разнообразные союзы, в основе которых будет лежать неприятие западных ценностей.

Противостояние неоатлантистов и мондиалистов, конечно, не исчерпывает всего разнообразия сегодняшней геополитики. Существует большое количество теорий, выстраивающих те или иные иерархии регионов по их геополитической важности, определяющих новые центры влияния на международные отношения. При этом учитываются как прежние — географические, территориальные — факторы, так и более современные: уровень развития технологии, значение ядерного оружия, количество природных ресурсов, прежде всего нефти, и т. д.

В целом же взгляд на мир как на единую геополитическую систему является на сегодняшний день определяющим не только для философов и политологов, но и для политиков.

Источник

Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века. Кубинская революция Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе.

Цель работы: формировать знания студентов о проблемах в развитии бывших колоний, формировать знания студентов о развитии социалистического Китая на современном этапе.

Оборудование: Учебная литература, раздаточный материал.

Ход работы:

1.История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: в 2 ч, . Ч.2 В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков., М.: «Академия», 2015., стр. 236-246

2. Выполните задания:

Задание №1

А) Какие страны получили независимость после Второй мировой войны, какие проблемы пришлось решать бывшим колониям?

Б) Дайте краткую характеристику Кубинской революции.

Задние №2 Заполнить таблицу: Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе.

| Политическое развитие |

| Экономическое развитие |

| Социальная сфера |

| Культурное развитие |

Подведение итогов работы

Практическая работа №4 1

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы.

Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI века.

разрядки и нового витка «холодной войны»

Задание №1 Раскройте понятия:

ЕС-

НАФТА-

АТЭС-

АСЕАН-

Задание №2 Почему именно в Европе процессы интеграции оказались наиболее успешными?

Подведение итогов работы

Практическая работа №42

Послевоенное советское общество, духовный подъем людей.

XX съезд КПСС и его значение.

Цель работы: формировать знания студентов о послевоенном советском обществе, XX съезде КПСС и его значении.

Оборудование: Учебная литература, раздаточный материал.

Ход работы:

1.История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: в 2 ч, . Ч.2 В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков., М.: «Академия», 2015., стр. 242-255.

2. Выполните задания:

А) Раскройте термины:

Железный занавес-

Цензура-

Идеология-

Интеллигенция-

Космополитизм-

Б) Составить таблицу-массовые репрессии после войны.

В) Укажите дату XX съезда КПСС, суть доклада Хрущева и значение съезда.

Подведение итогов работы

Практическая работа №43

«Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты.

Успехи советской космонавтики».

Цель работы: формировать знания студентов о задачах и результатах экономической реформы 1965 года, развитии космонавтики.

Оборудование: Учебная литература, раздаточный материал.

Ход работы:

Ознакомиться с теоретической частью в учебнике:

История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: в 2 ч, . Ч.2 В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.М.: «Академия», 2015., стр326-333.

2. Выполните задания:

А) Заполните таблицу: «Экономические реформы 1965 года»

| Промышленность | Сельское хозяйство |

Б) Заполните таблицу: «Результаты реформ»

| Достижения в промышленности | Достижения в сельском хозяйстве | Социальная сфера |

В) Охарактеризуйте успехи СССР в космонавтике.

Подведение итогов работы

Практическая работа №44

Политика гласности СССР и ее последствия».

Цель работы: сформировать представление об основных этапах перестройки о политики гласности в СССР.

Оборудование: учебная литература, интерактивная доска, раздаточный материал.

Ход работы:

Ознакомиться с теоретической частью в учебнике:

История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социльно-экономического профилей: в 2 ч, . Ч.2 В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.М.: «Академия», 2015, стр318-330.

2.Выполните задание

А) Ответьте на вопросы:

Раскройте основные направления внешней политики М.С. Горбачёва в период перестройки.

Что означает понятие «Новое политическое мышление»?

Б) Укажите годы перестройки:

В) Раскройте термины:

«Перестройка»-

«Гласность»-

«Ускорение»-

«Хозрасчет»-

Г) Составьте таблицу: основные этапы перестройки.

Подведение итогов работы, вывод

Практическая работа №45

«Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты».

Цель работы: сформировать представление об основных этапах и результатах экономических реформ 1990-х годов.

Оборудование: учебная литература, интерактивная доска, раздаточный материал.

Источник