- Путешествие из Петербурга в Москву. А. Н. Радищев

- Тракт от Москвы до Санкт-Петербурга

- Содержание

- Выезд

- А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»: описание, герои, анализ произведения

- История создания

- Анализ произведения

- Содержание

- Характеристика главного героя

- Цитаты из произведения

- Итоговый вывод

- Краткое содержание «Путешествие из Петербурга в Москву»

- Главные герои

- Другие персонажи

- Краткое содержание

- Вступление

- Выезд

- София

- Тосна

- Любани

- Чудово

- Спасская полесть

- Подберезье

- Новгород

- Бронницы

- Зайцово

- Крестьцы

- Яжелбицы

- Валдаи

- Едрово

- Хотилов

- Вышний Волочок

- Выдропуск

- Торжок

- Медное

- Тверь

- Городня

- Завидово

- Пешки

- Черная грязь

- Заключение

- Тест по роману

Путешествие из Петербурга в Москву. А. Н. Радищев

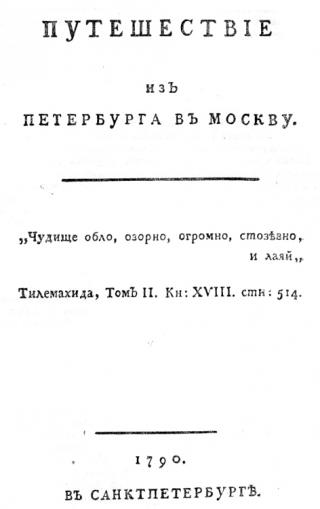

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй».

«Тилемахида», том II, кн. XVIII, стих 514

Тракт от Москвы до Санкт-Петербурга

Содержание

А. М. Кутузову.

Любезнейшему другу.

Что бы разум и сердце произвести ни захотели, тебе оно, о! сочувственник мой, посвящено да будет. Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласно — и ты мой друг.

Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала. Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? Ужели сия грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? Разум мой вострепетал от сея мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем самом. «Отыми завесу с очей природного чувствования — и блажен буду». Сей глас природы раздавался громко в сложении моем. Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и — веселие неизреченное! — я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благодействии себе подобных. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь. Но если, говорил я сам себе, я найду кого-либо, кто намерение мое одобрит; кто ради благой цели не опорочит неудачное изображение мысли; кто состраждет со мною над бедствиями собратии своей; кто в шествии моем меня подкрепит, — не сугубый ли плод произойдет от подъятого мною труда. Почто, почто мне искать далеко кого-либо? Мой друг! ты близ моего сердца живешь — и имя твое да озарит сие начало.

Выезд

Отужинав с моими друзьями, я лег в кибитку. Ямщик по обыкновению своему поскакал во всю лошадиную мочь, и в несколько минут я был уже за городом. Расставаться трудно хотя на малое время с тем, кто нам нужен стал на всякую минуту бытия нашего. Расставаться трудно: но блажен тот, кто расстаться может не улыбаяся; любовь или дружба стрегут его утешение. Ты плачешь, произнося прости; но воспомни о возвращении твоем, и да исчезнут слезы твои при сем воображении, яко роса пред лицем солнца. Блажен возрыдавший, надеяйся на утешителя; блажен живущий иногда в будущем; блажен живущий в мечтании. Существо его усугубляется, веселия множатся, и спокойствие упреждает нахмуренность грусти, распложая образы радости в зерцалах воображения.

Я лежу в кибитке. Звон почтового колокольчика, наскучив моим ушам, призвал наконец благодетельного Морфея. Горесть разлуки моея, преследуя за мною в смертоподобное мое состояние, представила меня воображению моему уединенна. Я зрел себя в пространной долине, потерявшей от солнечного зноя всю приятность и пестроту зелености; не было тут источника на прохлаждение, не было древесныя сени на умерение зноя. Един, оставлен, среди природы пустынник! Вострепетал.

— Несчастный, — возопил я, — где ты? где девалося все, что тебя прельщало? где то, что жизнь твою делало тебе приятною? Неужели веселости, тобою вкушенные, были сон и мечта? — По счастию моему случившаяся на дороге рытвина, в которую кибитка моя толкнулась, меня разбудила. Кибитка моя остановилась. Приподнял я голову. Вижу: на пустом месте стоит дом в три жилья.

— Что такое? — спрашивал я у повозчика моего.

Источник

А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»: описание, герои, анализ произведения

«Путешествие из Петербурга в Москву» является наиболее известным сочинением русского прозаика, поэта, философа Александра Николаевича Радищева (1749-1802).

Основная идея произведения заключается в обращении автора к судьбе русского крепостного крестьянства, осуждении самодержавия и помещиков как класса.

Книга написана в жанре сентиментального путешествия, который был широко распространен в литературе конца XVIII века в Европе.

История создания

Весной 1787 года началось путешествие Императрицы Екатерины II в Новороссию и Крым. Вместе с ней следовала большая свита и все путешествие совершалось с необыкновенным великолепием. Деревни по пути следования императорского кортежа были подготовлены фаворитом императрицы князем Потемкиным и должны были продемонстрировать прекрасную жизнь русского крестьянства.

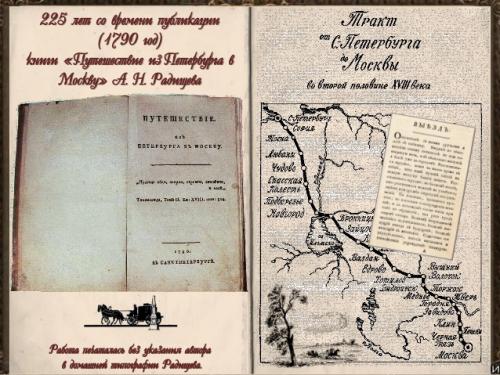

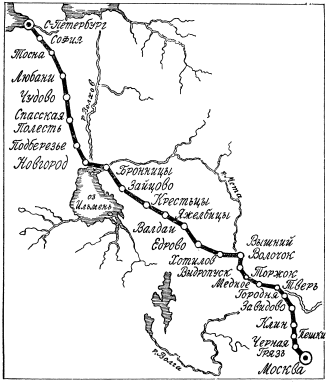

Замысел Радищева о создании книги-путешествия возник, отчасти, в связи с этим, во много маскарадным, путешествием императорского двора. Маршрут, выбранный им для книги, Петербург – Москва был той дорогой, по которой ехала и Императрица и Радищев задался целью показать настоящую Россию.

(Маршрут следования из Петербурга в Москву героя книги Радищева)

Книга была создана в виде своеобразного путеводителя. В череде различных деревень и городков писатель давал свою оценку современности, резко критиковал самодержавие и крепостное право. При этом названия глав понятия об этом не давали – они представляли названия населенных пунктов. Благодаря этому книга Радищева прошла государственную цензуру и в 1790 году была издана в домашней типографии Радищевых без указания авторства.

(Напечатанная в домашней типографии Радищева книга Путешествие из Петербурга в Москву без указания авторства была опубликована в мае 1790 года.)

Однако, авторство было установлено и Екатерина II, оскорбленная содержанием книги, издала указ, который приговорил писателя к смертной казни. Ее заменили ссылкой на срок 10 лет, которую Радищев провел в Илимском остроге недалеко от Иркутска.

Значительная часть первого издания романа была уничтожена, до наших дней дошло несколько сохранившихся экземпляров. Книга была представлена под запрет, который действовал до 1905 года. Но благодаря сохранившимся экземплярам книга распространялась в рукописных копиях и была широко известна в кругу передовой интеллигенции.

Анализ произведения

Содержание

Как такового сюжета в «Путешествии из Петербурга в Москву» нет. Это путь странника через села, деревни и маленькие городки, в которых он встречает различных людей и делает свои наблюдения. Все увиденное становится источником для рассуждений. Здесь встречаются описания исконных русских проблем: плохие дороги в рытвинах, из-за которых не удается поспать в карете; необходимость давать взятки, чтобы воспользоваться чем-то, что должно быть предоставлено просто по требованию; недалекие люди.

Путешественник наблюдает за русскими крестьянами и их тяжелой подневольной жизнью. Один крестьянин вынужден работать в воскресенье, хотя это считается грехом. Но иначе он не может прокормить свою большую семью. Наблюдает сцену продажи крестьян разоренного помещика. В конце романа ему встречается печальный свадебный поезд, в котором следуют молодые крестьяне. Они не любят друг друга и женятся по велению своего хозяина.

Также в романе встречаются представители других сословий: мелкий делец, которому тяжело развивать свое дело из-за взяточничества; студент-семинарист с жалобой на образование; молодые люди, которые не могут пожениться, так как у них нет 100 рублей на это; человек, решивший открыть типографию без цензуры;

Интересно, что путешественник находит вину государства даже в ситуациях, которые далеки от этого. Так, он видит, как мужчина хоронит старшего сына и корит себя за то, что не дал ему от рождения хорошего здоровья. Герой переживает, не наделил ли собственных детей какими-то болезнями, ведь в юности был довольно распутен. В последнем он находит вину власти.

В книге есть несколько самостоятельных сочинений. Первое из них представлено в виде записок другого путешественника, найденных героем. В них описывается будущее, в котором крестьяне освобождаются из-под крепостничества, а все чины уничтожаются. Будущее по данной идее заключается в просвещении.

В роман включены ода «Вольность» и «Слово о Ломоносове».

Характеристика главного героя

(Картина Владимира Гаврилова «А. Н. Радищев»)

Главным героем романа выступает путешественник, от имени которого ведется все повествование. Герой достаточно чувствителен: он расстроен своим отъездом из Петербурга и расставанием с друзьями, он искренне сочувствует людям, которых встречает на своем пути и пытается им помочь.

Радищев не дает полной характеристики своего основного героя. Из некоторых фраз можно сделать вывод, что он дворянин среднего достатка, служит чиновником. Скорее всего, он вдовец, но у него есть взрослые дети. В юности путешественник был вздорен и беспечен, мог быть груб со слугами, сближался с публичными женщинами.

Героя Радищева можно охарактеризовать как первого в русской литературе героя-интеллигента, который достаточно образован, наблюдателен, склонен анализировать происходящие события. При этом он ироничен, общителен и обладает состраданием к простому народу.

Через своего героя Радищев выражает собственные мысли и стремления. Во многом это выражено в языке сочинения – достаточно сложном, замысловатом.

Цитаты из произведения

«Я приметил из многочисленных примеров, что русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать»

«Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого. На сем музыкальном расположении народного уха умей учреждать бразды правления. В них найдешь образование души нашего народа»

Итоговый вывод

«Путешествие из Петербурга в Москву» является революционным манифестом Радищева, завуалированным под жанр путевого романа. В виде встречающихся героев в различных населенных пунктах по пути в Москву Радищев обозначает основные проблемы Российской Империи, дает оценку самодержавию, намечает пути развития государства в освобождении от крепостного права, чиновничества и тотальном просвещении. Выход к лучшему будущему, по мнению Радищева, произойдет путем революции. Об этом говорит ода «К вольности», которая была признана Екатериной II «бунтовской».

Роман строится в виде отдельных заметок, скрепленных единой сюжетной линией путешествия.

«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева является новаторским в русской литературе. Писатель открыл новые страницы не только в сфере русской литературы, но и общественной мысли. Размышления Радищева, представленные на страницах романа, нашли отклик у передовой интеллигенции его времени и более позднего периода.

Источник

Краткое содержание «Путешествие из Петербурга в Москву»

Книга «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева написана в жанре сентиментального путешествия, который был особенно популярен в литературе в конце XVIII века. Представляет собой рассуждения писателя касательно общественного устройства России. Впервые произведение было опубликовано в 1790 году без указания авторства, но быстро оказалось под запретом вплоть до 1905 года.

Рекомендуем читать онлайн краткое содержание «Путешествия из Петербурга в Москву» по главам. Проверить полученные знания можно при помощи теста на нашем сайте.

Главные герои

Путешественник – средних лет мужчина, состоятельный дворянин, который делится своими впечатлениями во время поездки. Он остро переживает несправедливость, жалеет крестьян и пытается им помочь.

Другие персонажи

Господин Ч. – добрый знакомый главного героя, человек крутого нрава.

Павел – капитан небольшого судна, который, рискуя собственной жизнью, спас двадцать человек, оказавшихся в затопленной лодке.

Купец – жертва мошенника, из-за которого оказался под судом, лишившись чинов, имущества и семьи.

Карп Дементьич – купец третьей гильдии, именитый гражданин.

Крестьянкин – давнишний приятель главного героя, честный и справедливый дворянин.

Аннушка – простая крестьянская девушка, честная, искренняя, благородная.

Слепой старик – зарабатывает на жизнь милостыней, в прошлом – отважный воин.

А ещё у нас есть:

Краткое содержание

Вступление

Автор обращается к другу и жалуется на то, что его душа « страданиями человечества уязвлена стала ». Он с грустью отмечает: в большинстве случаев беды и несчастья с человеком происходят по той причине, что он « взирает непрямо на окружающие его предметы ».

Пытаясь отыскать решение этой проблемы, автор находит его и радостно делится: « Я человеку нашел утешителя в нем самом ». Он надеется, что его книга придется по душе если не всем читателям, то хотя бы некоторым из них.

Выезд

Сразу после ужина с друзьями главный герой усаживается в кибитку, и « во всю лошадиную мочь » мчит по городским улицам. Ему тяжело расставаться с близкими и дорогими сердцу людьми, однако он пытается перебороть чувство тоски.

Незаметно он засыпает под « звон почтового колокольчика », а, проснувшись, узнает, что подъезжает к почтовому двору в Софии.

София

Сонный почтовый комиссар отказывается поменять лошадей путешественнику. Он говорит, что лошадей нет, и предлагает ему испить чаю и лечь спать. Однако мужчина не верит комиссару и отправляется в конюшню, чтобы лично убедиться в наличии лошадей. Хоть и сильно исхудавшие, они все же стоят в конюшне, и вполне могут довезти его до следующей станции.

Путешественник хочет было попотчевать комиссара палкой за несговорчивость, но в последний момент меняет свое решение. Он платит софийским ямщикам, чтобы те побыстрее запрягли лошадей, и отправляется в дорогу. Герой приходит к выводу, что « рассудок есть раб нетерпеливости ».

Тосна

Поначалу дорога из Петербурга радует путешественника, но, « дождями разжиженная », она становится непроходимой. Устав от сильной тряски, он решает немного передохнуть. В почтовой избе он находит старой закалки стряпчего с « великим множеством изодранных бумаг ».

Стряпчий рассказывает, что служит регистратором в архиве и занимается составлением родословных древ. Ему удалось восстановить родословные « многих родов российских », и теперь он планирует продавать их дворянам. Однако путешественник понимает, что это многим может вскружить голову, и советует регистратору продать свои записи « на вес разносчикам для обвертки ».

Любани

Во время путешествия в кибитке мысли героя устремлены в « неизмеримость мира », однако философским рассуждениям мешает откровенно плохая дорога, и путешественник решает пройтись пешком. Неподалеку от дороги он замечает крестьянина, вспахивающего землю. Герой удивляется, что мужчина работает в воскресный день, да еще в самую жару.

Выясняется, что у пахаря большая семья, и, чтобы прокормить ее, он вынужден работать на помещика без выходных, с утра и до глубокой ночи. Но он не жалуется на жизнь, и лишь сокрушается по поводу новой моды: отдавать « крестьян своих чужому в работу ». Вот только простые работяги ничего поделать с этим не могут.

Рассказ крестьянина заставляет задуматься путешественника и переосмыслить собственное отношение к верному слуге.

Чудово

В почтовой избе герой неожиданно встречает своего хорошего приятеля – господина Ч., который рассказывает ему причину своего вынужденного отъезда из Петербурга.

Он решил посетить Кронштадт и осмотреть быстро развивающийся город. Напоследок господин Ч. вознамерился потешить себя морской прогулкой и полюбоваться « великолепным зрелищем восхождения солнца ». Однако внезапно начавшийся шторм помешал его планам. Судно быстро наполнилось водой и все, кто был на нем, независимо от сословий, принялись вычерпывать воду.

Капитану судна удалось первому попасть на берег, где он обратился за помощью к солдатам. Вот только подчиненные побоялись разбудить начальника гарнизона, опасаясь его гнева. Изможденному Павлу не оставалось ничего иного, как попросить обычных солдат помочь спасти людей из тонущей лодки.

В результате все были спасены, но господин Ч. был настолько разъярен равнодушным поведением начальника гарнизона, что покинул город и светское общество, которое оказалось на стороне этого бездушного человека.

Спасская полесть

Когда путешественник готов был вновь отправиться в путь, начался сильный ливень. Понимая, что « с погодою не сладишь », он возвращается в избу, и слышит, как мужчина рассказывает своей жене историю об одном чиновнике. Тот настолько любил устриц, что ел их при любой возможности, и даже за казенный счет гонял за ними курьера в Петербург.

По окончании дождя путешественник вновь собирается в дорогу. К нему в попутчики напрашивается мужчина, который рассказывает свою печальную историю. Будучи купцом, он оказался жертвой ловкого мошенника, из-за которого попал под суд. Узнав об этом, его горячо любимая жена, бывшая на сносях, преждевременно родила. Младенец скончался, а спустя несколько суток умерла и несчастная женщина, подхватившая горячку. В последний момент купцу помогли сбежать его верные друзья, и теперь он едет « куда глаза глядят ».

Подберезье

Из-за плохого самочувствия герой вынужден сделать небольшую паузу в своем путешествии. Он знакомится с приятным молодым человеком – семинаристом, который пешком держит путь в Петербург, к дяде.

Разговорившись, семинарист делится с путешественником проблемами современного образования. В семинариях обучают многим наукам, но лишь на латинском языке и на основе трудов античных ученых. Выучив английский и французский, и прочитав работы европейских авторов, молодой человек был поражен, насколько прогрессивными оказались западные умы. Он уверен, что науки только в том случае будут развиваться, если « преподаются на языке народном ».

Новгород

Подъезжая к Новгороду, герой любуется « на множество монастырей, вокруг оного лежащих ». Но, оказавшись в самом городе, он видит, тот находится в плачевном состоянии. Ранее, во время народного правления, Новгород процветал, но после захвата его Иваном Грозным и утверждением княжеской власти он постепенно стал ветшать. Герой рассуждает на тему « права народного » и эти горькие мысли не дают ему покоя.

Путешественник останавливается у своего старого знакомого – купца Карла Дементьевича, который на днях женил сына. Они беседуют о вексельной системе, которая, по сути, совершенно бесполезна. Пользуясь несовершенством законодательной системы, Карл Дементьевич без зазрения совести брал большие ссуды, но отдавал их, предварительно переписав все имущество на супругу.

Бронницы

Герой поднимается на гору, « близ Бронниц находящуюся », на которой ранее располагался языческий храм. Поддавшись атмосфере старинного места, он размышляет о Боге и смысле жизни. В итоге приходит к выводу, что только человек волен распоряжаться собственной судьбой. Для достижения земного счастья нужно усердно трудиться, а Бог является лишь инструментом морального воспитания.

Зайцово

В Зайцове путешественник встречает своего старинного приятеля, начальника суда Крестьянкина, имеющего чувствительную душу и « сердце человеколюбивое ». После многолетней разлуки друзья делятся событиями своей жизни, и главный герой узнает, что альтруизм его приятеля послужил причиной отставки от одного дела.

Некий помещик, купивший деревню, стал очень жестоко обращаться с тамошними крестьянами. Терпению подневольных людей наступил конец, когда барские сыновья ради потехи чуть было не изнасиловали невесту перед самим венчанием. Не выдержав подобного надругательства, крестьяне убили помещика и все его семейство.

Крестьянкин жалел крестьян, однако сослуживцы настаивали на самом суровом для них приговоре. Не желая принимать участия в этом грязном деле, он покинул службу.

После этой истории главный герой получает письмо от своего приятеля, в котором узнает о неожиданной для всех свадьбе двух стариков: бывшей владелицы публичного дома и барона Дурындина, польстившегося на деньги невесты.

Крестьцы

В Крестьцах путешественник становится невольным свидетелем « расстания у отца с детьми ». Эта сцена трогает героя, поскольку он сам отец и в будущем ему также предстоит с ними расстаться. Его откровенно раздражает « несчастный предрассудок », согласно которому дворянские дети должны идти на службу. Герой находит в этом лишь непомерное тщеславие отцов, желающих видеть своих отпрысков в высоких воинских чинах. На самом же деле, лишь двое из ста « дворянчиков » становятся добрыми людьми, остальные же начинают вести разгульный образ жизни, постепенно превращаясь в распутных щеголей.

Яжелбицы

Этот день послан герою « судьбою на испытание », поскольку он, проезжая мимо кладбища, становится очевидцем страшной картины. Обезумевший от горя отец мешает погребению умершего сына, крепко вцепившись в маленький гроб.

Выясняется, что мальчик был больным уже при рождении, и причиной его хвори стала « смрадная болезнь » – венерическое заболевание, которым в молодости переболел его отец.

Герой пускается в размышления о разврате. Он призывает молодежь задумываться не только о своем здоровье, но и о здоровье своих потомков, прежде чем поддаться греховному искушению.

Валдаи

Приехав в Валдаи, путешественник узнает, что « сей городок достопамятен » распутством местных жителей, « особливо женщин незамужних ». Герой описывает нравы этого города, в котором развратные девицы завлекают приезжих, предлагая им свои услуги. Местом для любовных услад служат бани, куда валдайские дамы приглашают отдохнуть с дороги денежных странников. Путники проводят в бане ночь, « теряя деньги, здравие и драгоценное на путешествие время ».

Едрово

В Едрово путешественник видит группу из тридцати молодых сельских женщин. Он любуется ими, его пленяет « красота юности в полном блеске ». Герой сравнивает искусственную, болезненную красоту городских кокеток с живой, крепкой статью крестьянок, и этот выбор явно не в пользу горожанок.

По дороге путешественник знакомится с молодой крестьянкой Аннушкой, который рассказывает о своей мечте – выйти замуж за любимого парня и нарожать ему детишек. Вот только на выкуп жениха нужно сто рублей, а для их семьи это огромные деньги. Герой решает помочь молодым, но те решительно отказываются от помощи. Несмотря на бедность и низкое происхождение, эти люди не утратили честь и достоинство. Герой немало удивлен тому, сколько « благородства в образе мыслей у сельских жителей ».

Хотилов

Проезжая мимо Хотилова, герой пускается в рассуждения о человеческих правах. Его безмерно огорчает тот факт, что один из самых важных членов общества – земледелец – « ощущает тяготу неволи ». В крепостничестве он видит большое зло, причину многих пороков среди крестьян, и призывает к отмене этого жестокого ярма.

Вышний Волочок

Прибыв в Вышний Волочок, путешественник замечает, что здесь царит « мощный побудитель человеческих деяний — корыстолюбие ». Однако все богатство этого края есть результат рабского труда местных крестьян. Герой припоминает одного помещика, который в погоне за звонкой монетой заставлял своих крепостных трудиться без выходных, отбирал у них скотину и даже небольшие клочки земли. Барин этот стал знаменитым землевладельцем, вот только, по мнению героя, это не делает ему чести, и он не вправе « носить имя гражданина ».

Выдропуск

Проезжая мимо Выдропуска, путешественник принимается за бумаги своего приятеля « о уничтожении придворных чинов ». Во время и прочтения он размышляет о расточительной роскоши и сомнительных нравах, царящих при дворе. Герой уверен, что человека необходимо ценить по его личным качествам и совершенным поступкам, но не по уровню его богатства.

Торжок

На почтовом дворе в Торжке герой знакомится с молодым человеком, который также держит путь в Петербург. Они заводят разговор о цензуре, которая преследует лишь уничижительную цель – « почеркивать, марать, не дозволять, драть, жечь ». Собеседники приходят к единому мнению, что цензура – явление абсолютно бесполезное, и ее следует заменить на народное мнение.

Медное

Продолжив свой путь, герой принимается за чтение местной газеты, в которой натыкается на объявление о продаже имений и крестьян. К подобной мере прибегают разорившиеся помещики. Очень часто при таких торгах крестьянские семьи навеки разлучаются, оказываясь у разных хозяев. Новых владельцев мало беспокоит нечеловеческое горе их новой прислуги, которую они принимают за бесправный скот.

Тверь

Во время обеда в одном из трактиров в Твери путешественник знакомится с молодым поэтом. Тот делится своими переживаниями о том, что поэзия в России « далеко еще отстоит величия ». Большинство образованных людей предпочитают разговаривать на французском, забывая свой родной русский язык. Поэт делится с новым знакомым своими произведениями, которые намеревается напечатать.

Городня

В Городне путешественник становится свидетелем большого смятения среди деревенских жителей. Как оказалось, « рекрутский набор был причиною рыдания и слез многих толпящихся ». Власти безжалостно отбирают даже единственного сына у престарелой больной вдовы, обрекая ее на голодную смерть.

Но для некоторых рекрутов служба была спасением от ежедневных унижений со стороны господ. Незавидная солдатская доля для них слаще рабской жизни.

Завидово

Во время смены лошадей в Завидово путешественник сталкивается с надменным и своевольным офицером. Он не собирается терять время на постоялом дворе и требует у главного героя, чтобы тот подарил ему своих лошадей. Путешественник, не обращая внимание на приказной тон « властновелительного гранодера », дает ему решительный отпор. После он принимается рассуждать о нравственной деградации людей, которые привыкли пресмыкаться перед высокими чинами.

На станции герой встречает слепого старца, поющего народную песню. Его грустный голос, весь его облик « проницал в сердца его слушателей ». Желая как-то помочь старику, путешественник дает ему рубль, однако тот отвергает его, боясь, что кто-то сможет согрешить и украсть его. Вместо денег он просит у странника теплый платок. Разговорившись, слепой старец делится незамысловатой историей своей жизни. Им было совершено немало хороших дел, поскольку старик всегда считал, что « доброе приятно господу ».

Пешки

Сильный голод приводит путешественника к крестьянской избе, где он обедает « старым куском жареной говядины ». Хозяйка, заметив у гостя небольшой кусок сахара, просит барина поделиться им с маленьким сыном, для которого это небывалое угощение. Разговорившись, женщина жалуется на тяжелую долю, страшную нищету и несправедливость. Герой не понимает, отчего большинство помещиков совсем не беспокоятся о достойной жизни для своих крестьян, которым они обязаны своим богатством.

Черная грязь

Проезжая по Черной грязи, герой становится свидетелем « самовластия дворянского над крестьянами » – насильственной свадьбы, сыгранной по приказу помещика. Ни жених, ни невеста совсем не рады этому союзу. Путешественник считает, что такие браки никогда не принесут людям счастья и по сути являются настоящим преступлением.

Заключение

Основная идея романа заключена в осуждении самодержавия, крепостного права и помещичьего класса. За столь оскорбительное для монархии содержание книги Радищев был приговорен к смертной казни, но позже помилован и отправлен в ссылку на 10 лет.

Краткий пересказ «Путешествия из Петербурга в Москву» будет особенно полезен для читательского дневника. После его прочтения рекомендуем ознакомиться с полным вариантом произведения А. Н. Радищева.

Тест по роману

Проверьте запоминание краткого содержания тестом:

Источник