- Государство всеобщего благосостояния

- Содержание

- Функции

- История

- Возникновение социального государства

- Кейнсианство и государство благосостояния

- В Великобритании

- В США

- Послевоенная Европа

- Критика и кризис

- Классификация

- Причины экономического чуда после Второй мировой войны

- Международное кредитование США

- Научно-техническая революция (НТР)

- Альтернативные энергоносители

- Рост химической промышленности

- Аграрное развитие

- Зелёная революция

- Аграрный протекционизм

- Экономическое развитие после Второй мировой войны

- Государство всеобщего благоденствия благосостояния

- Социально-экономическое благосостояние

- Революция 1968 года

- Политическое благосостояние

- Франция

- Италия

- Итальянское экономическое чудо второй половине 20 века

- Государственные холдинги

- Институт промышленной реконструкции

- Компания ENI

- Компания EFIM

- Проблема юга Италии

- Великобритания (Англия)

- Западная Германия (ФРГ) Экономическое чудо Германии [Виртшафтсвундер]

- Экономика США после Второй мировой войны

- 1. 1950-е годы

- 2. 1960-е годы

- Джон Кеннеди (1961-1963 годы)

- 1970-е годы

- Япония

- Причины Японского экономического чуда.

- Азиатские тигры и драконы (страны Дальнего Востока)

Государство всеобщего благосостояния

Государство всеобщего благосостояния или государство всеобщего благоденствия (англ. Welfare state ) — концепция политического строя, при которой государство играет ключевую роль в защите и развитии экономического и социального благополучия его граждан. Она основана на принципах равенства возможностей (англ.) русск. , справедливого распределения богатства и общественной ответственности за тех, кто не может обеспечить себе минимальные условия достойного уровня жизни.

Общий термин может охватывать различные формы экономической и социальной организации [1] . Социолог Томас Хамфри Маршалл (англ.) русск. определил государство всеобщего благосостояния как особенное сочетание демократии, благосостояния и капитализма. Как правило, в такой модели посредством прогрессивного налогообложения осуществляется перераспределение богатства, благодаря которому гражданам, независимо от уровня их дохода, в качестве бесплатных услуг предоставляются среднее (часто и высшее) образование и всеобщее здравоохранение, а социально незащищённые получают адресные программы социальной помощи.

Учёные обратили особое внимание на исторические пути, по которым Германия, Великобритания и другие страны развивались как государства всеобщего благосостояния. При этом, появление современного государства благосостояния в основном было сопряжено с внедрением кейнсианской модели социально ориентированного капитализма, часто при участии социал-демократических партий.

В качестве синонимов используются термины социальное государство (нем. Sozialstaat , прежде всего употребляемое в Германии, Италии и России), «государство-покровитель» или «государство-защитник» (во Франции), «дом для народа» (в скандинавских странах) и т. д. При этом, хотя понятия государства всеобщего благосостояния и социального государства часто отождествляются [2] , первое является более всеобъемлющим понятием, чем второе [3] .

Содержание

Функции

- Поддержка социально незащищенных слоев населения (безработных, пенсионеров, инвалидов);

- Охрана труда и здоровья людей;

- Устранение социального неравенства путём перераспределения доходов;

- Поддержка семьи, материнства, отцовства, детства;

- Финансовая поддержка образовательных и культурных программ;

- Борьба с безработицей.

История

Возникновение социального государства

Немецкий термин «социальное государство» применялся ещё к консервативным реформам Отто фон Бисмарка (см. «прусский социализм»), вводившего социальное страхование, чтобы предотвратить рост рабочего социалистического движения. При этом само понятие ещё в 1850 году употребил теоретик т. н. «государственного социализма» Лоренц фон Штейн [4] [5] [6] . Он включил в перечень функций государства «поддержание абсолютного равенства в правах для всех различных общественных классов, для отдельной частной самоопределяющейся личности посредством своей власти».

В 1871 году Германия ввела государственное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, в 1880 г. — финансирование медицинской помощи, в 1883 г. — пособия по болезни. Социальное страхование от несчастного случая было введено и в других странах: в Австро-Венгрии в 1887 г. (при Эдуарде Тааффе), во Франции — в 1898 г., в Норвегии — в 1894 г., Новой Зеландии — в 1900 г., Швеции — в 1901 г. Медицинское страхование стало государственным в Австрии в 1888 г., в Швеции — в 1891 г., в Норвегии — в 1909 г. Довольно широкие программы социальной защиты были рано реализованы в таких странах, как Уругвай (при президенте Хосе Батлье-и-Ордоньесе) и Австралия (при лейбористских правительствах).

Кейнсианство и государство благосостояния

Что касается английского термина «государство всеобщего благосостояния» (Welfare state), то считается, что его впервые использовал англиканский архиепископ Уильям Темпл, автор книги «Христианство и социальный порядок» (1942).

К этому времени большой резонанс имели меры социальной защиты, вводимые в США правительством Ф. Д. Рузвельта в рамках «Нового курса» в начале 1930-х годов в связи с Великой депрессией. Параллельно ещё более далекоидущие реформы осуществляли социал-демократические партии, пришедшие к власти в странах Скандинавии (например, правительство СДРПШ П. А. Ханссона в Швеции).

Джон Мейнард Кейнс изложил теоретические основы подобных реформ в своём труде «Общая теория занятости, процента и денег» (1936).

В Великобритании

В Великобритании значительным событием стал доклад фабианца Уильяма Бевериджа в парламенте (1942 год), где говорилось о принципах «государства благосостояния» (Welfare State). Термин «государство благосостояния» употреблялся как совпадающий в основном с понятием «социальное государство». Стали говорить о модели социальной защиты Бевериджа.

Модель Бевериджа предполагает распределение ответственности между государством (базовые гарантии соцзащиты для всего населения с ориентацией на прожиточный минимум), работодателем (страхование наемных работников с их частичным участием) и работником (дополнительное личное страхование).

Хотя возглавлявшееся консерваторами коалиционное правительство военного времени вначале оставило предложения Бевериджа, однако ещё до конца войны ему пришлось пересмотреть свою позицию. На основании доклада правительство Великобритании в 1944 году начало реформу системы социального страхования, что было закреплено в «Белой книге». При лейбористском правительстве Клемента Эттли к 1952 году были введены в действие законы о государственной службе здравоохранения, программы страхования в связи с несчастными случаями на производстве, пенсионного страхования.

В США

В США 8 января 1964 года в первом послании о положении страны президент Линдон Джонсон торжественно провозгласил начало «бескомпромиссной войны с бедностью в Америке» как часть программы построения «Великого общества» (Great Society). 16 марта того же года он направил в конгресс специальное послание «О войне с бедностью», на основании которого 20 августа был принят закон об экономических возможностях (Economic Opportunitiy Act). Он включал четыре вида мероприятий по борьбе с бедностью: профессиональная подготовка и обучение, программы так называемых «общинных действий», осуществляемых под эгидой местных властей, специальные программы помощи для сельской местности и мелкого бизнеса, а также деятельность организации «Добровольцы на службе Америки» (Volunteers in Service to America, VISTA). В соответствии с этим законом учреждалось федеральное Управление экономических возможностей (Оffice of Economic Opportunity). В области медицинского обслуживания в 1965 была введена специальная программа «Медикейд» для наиболее нуждающихся и «Медикэр» для пенсионеров. В 1964 г. была также начата федеральная программа субсидирования части расходов малообеспеченных граждан на продукты питания в виде продовольственных купонов. Кроме того, во второй половине 60-х годов были приняты некоторые меры по оказанию помощи малообеспеченным семьям в аренде квартир в частных жилых домах и по расширению программ федерального финансирования строительства дешевых жилищ в рамках законов о жилищном строительстве и городском развитии 1965 и 1968 гг. [7] .

Послевоенная Европа

После Второй мировой войны в Европе наблюдался всплеск симпатий к модели государства всеобщего благосостояния [8] . Если принадлежащие к либеральной традиции «сопротивляющиеся коллективисты» (включая самого Бевериджа) находили государство благосостояния своим непосредственным идеалом, то социалисты-реформисты под послевоенными реформами понимали путь к умеренному демократическому социализму, плановому и эгалитарному обществу. Западноевропейское социальное государство тех лет характеризуется увеличением государственного вмешательства в экономику, национализацией здравоохранения, транспорта, энергетики, тяжёлой и добывающей промышленности.

Среди примеров реализации идеала социального государства обычно называли страны Скандинавского полуострова (нордическая, или «шведская модель»), Финляндию, Нидерланды, Канаду, Новую Зеландию, Швейцарию, Германию, Бельгию, Францию и т. д.

Критика и кризис

К концу послевоенного «славного тридцатилетия» стала нарастать критика государства всеобщего благосостояния, как слева так и справа, а консенсус, достигнутый между истеблишментом и трудящимися классами их организациями (профсоюзами и левыми партиями) становился всё более хрупким.

«Новые левые» и массовые протесты молодёжи и рабочих наподобие «Красного мая» во Франции (которые Иммануил Валлерстайн назвал «революцией 1968 года») были выражением критики государства благосостояния слева. Она исходила из того, что социальное государство является лишь временной уступкой государственного капитализма трудящимся [9] , не устраняющей глубинные причины классового, сословного или расового неравенства, поэтому следует двигаться не к улучшению, а к преодолению капитализма (возможно, революционным путём).

Отстаивающие невмешательство государства в рыночную экономику (Laissez-faire) критики справа (сторонники монетаризма, австрийской экономической школы и связанных с ними политических течений, в частности неолибералы и классические либералы) утверждали, что государство всеобщего благосостояния приводит к «социальному иждивенчеству» и падению эффективности экономики, поскольку, снимая ответственность с индивида, подавляет его инициативу в решении собственных проблем.

Кризис социального государства пришёлся на конец 1970-х — начало 1980-х годов, когда в результате «неоконсервативной революции» возобладали тэтчеризм и рейганомика. За время доминирования неолиберальной модели во многих странах произошёл демонтаж элементов государства всеобщего благосостояния, главными защитниками которого после перехода социал-демократии на позиции «третьего пути» выступают прежние критики — левосоциалистические партии.

Классификация

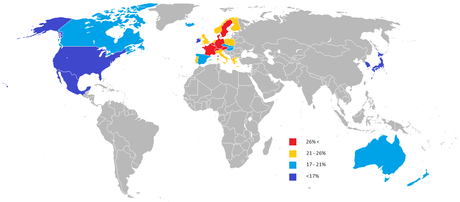

Датский социолог Йёста Эспинг-Андерсен в своей книге «Три мира капитализма благоденствия» (1990) выделял три разновидности государства всеобщего благосостояния в зависимости от того, насколько они способствуют или противодействуют влиянию рынка на социальное неравенство:

- Социал-демократическая, основанная на принципе универсализма и автономии граждан от рынка: Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Нидерланды.

- Христианско-демократическая, основанная на принципе субсидиарности: Австрия, Германия, Бельгия, Франция, Италия, Испания.

- Либеральная, основанная на преобладании рыночных механизмов: Австралия, Новая Зеландия, Канада, США, Швейцария, Япония.

Источник

Причины экономического чуда после Второй мировой войны

Международное кредитование США

В конце 1940-х гг., когда американский доллар стал мировой валютой, США приняли на себя роль международного «кредитора». В результате уровень экономики капиталистических стран после 1945 г. вырос больше, чем за всю её предыдущую историю .

Научно-техническая революция (НТР)

Важным фактором, обеспечившим экономический подъём, стало ускорение и углубление научно-технического прогресса, проникновение его в новые сферы производства, превращение науки в непосредственную производительную силу общества . В 1940-1950-х гг. наступала эпоха научно-технической революции (НТР) — совокупности качественных изменений в технике, технологии и организации производства, происходящих под воздействием крупных научных достижений и открытий, оказывающих влияние на социально-экономические условия общественной жизни . Первая волна научно-технической революции привела к возникновению новых наукоёмких, энергосберегающих отраслей экономики и развитию автоматизации производства, контроля и управления им на базе электроники.

Альтернативные энергоносители

Значительным фактором экономического роста после Второй мировой войны была замена угля нефтью в качестве основного энергоносителя.

Рост химической промышленности

В период экономического развития после Второй мировой войны отмечается значительный рост в химической промышленности. К примеру, в Германии стоимость продукции химической промышленности в 1,5 раза превысила стоимость продукции тяжёлой промышленности. Необыкновенно динамичный рост химической промышленности был сравним разве что с развитием автомобилестроения.

Революция в средствах транспор та

Производство автомобилей было связано с революцией в средствах транспорта. Железные дороги по своему значению стали уступать автомобильному транспорту, вырос объём перевозок гражданской авиации. В 1958 г. число тех, кто пересекал Атлантику морем и по воздуху, сравнялось. В отличие от США, почти во всех европейских странах авиакомпании принадлежали государству . Конкуренция частных компаний обеспечила более низкие цены на авиабилеты в США, чем в странах Западной Европы.

Аграрное развитие

В 1950-1960-е гг. сельскохозяйственное производство в ФРГ и во Франции увеличилось вдвое. Некоторые страны остались аграрными, например в Ирландии сельское хозяйство являлось ведущей отраслью. Это не относилось к другим европейским странам. Доля сельскохозяйственного производства была наиболее высока в Дании и Италии — 20%, а в других европейских странах — менее 5 %. Материал с сайта http://wikiwhat.ru

Зелёная революция

Благодаря развитию науки и новых технологий произошла метаморфоза с сельским хозяйством, получившая название «зелёная революция». «Зелёная революция» включала в себя: внедрение более продуктивных сортов растений, расширение ирригации, применение новейших удобрений, пестицидов (ядохимикатов), современной техники. С середины 1960-х гг. на Западе началось непрекращающееся до сих пор перепроизводство продуктов питания.

Аграрный протекционизм

Европейское экономическое сообщество всегда стремилось заменить национальный протекционизм в сельском хозяйстве общеевропейским, но на практике это оказалось сделать довольно сложно, поскольку каждая страна стремилась защитить интересы собственных крестьян. Со временем это выросло в сложнейшую проблему, поскольку никто не хотел «сдавать» своих крестьян, теряя таким образом и в культурном своеобразии, которое по большей части определяло крестьянство.

Экономическое развитие после Второй мировой войны

Относительно способа реализации экономической политики « государства благоденствия » можно выделить две группы стран. В первой группе огромная роль в руководстве экономикой принадлежала государству (Франция, Италия, Великобритания), а во второй ставка была сделана на частную инициативу, рыночные механизмы (ФРГ, США, Япония).

В 1929 г. Европа ввезла 17 млн тонн нефти, в 1967 г. — 450 млн тонн. К 1966 г. доля нефти в энергоснабжении ЕЭС составила уже 50 %.

В 1960-е гг. ФРГ ежегодно выпускала 3 млн легковых автомобилей, в то время как Англия и Франция 1,5-2 млн, Италия в 1963 г. — 1 млн. В 1961 г. 1 млн немецких автомобилей экспортировался, причём 200 тыс. — в США, что ранее было немыслимо.

Государство всеобщего благоденствия благосостояния

«Государство всеобщего благоденствия (благосостояния)» — политическая, экономическая и социальная модель (концепция) государства, при которой у его граждан отмечается материальное и духовное благополучие. Стремление воплотить эту модель у большинства стран мира занимает исторический период времени, начавшийся в конце 1950-х годов, и продолжавшийся до второй половины 1970-х годов. Сам термин получил распространение в 1960-е гг., но экономические и политические основы такого государства закладывались ещё с XIX века.

В 1970-1980-х гг. экономические и структурные кризисы негативно отразились на социальной политике «государства благоденствия». Экономика не выдерживала роста расходов на социальную политику, поскольку поступления в бюджет и страховые фонды сократились. В 1980-х гг. началась резкая критика модели «государства благоденствия».

Э. Бриггс, британский историк: «Государство всеобщего благоденствия нередко воспринимали и подвергали нападкам, особенно в США, как характерное воплощение социалистических тенденций. Но в действительности оно являлось продуктом многих и разных умов и рук и отражало многообразные мотивы и множество компромиссов. Все они были, однако, направлены на то, чтобы построить общество другого типа, в сравнении с тем обществом, которое сложилось бы в результате свободной игры экономических сил, если бы таковая была позволена».

Социально-экономическое благосостояние

Под достаточно абстрактным «всеобщим благоденствием» понимается конкретная деятельность государства по организации системы образования, здравоохранения, жилья, обеспечения пенсионеров, инвалидов и безработных, регулированию отношений на производстве, борьбе против бедности и социального отторжения, проведению семейной и молодёжной политики.

Период «государства всеобщего благоденствия» был ознаменован беспрецедентным ростом благосостояния людей. В этот период истории социальная политика крупнейших индустриальных держав покончила с прежней нищетой и неустроенностью граждан, у них появились благоустроенное жильё, бытовая техника, автомобили и т. д.

Вместе с тем оказалось, что материальное благополучие само по себе не может являться единственным условием достойной человеческой жизни. Историческим свидетельством тому стало революционное движение молодёжи 1968 г., которое существенным образом изменило духовно-нравственную сферу жизни современного общества. Изменились мораль, культура, мода и сами люди. Следствием этих событий следует считать расширение национальной, культурной, религиозной толерантности.

Революция 1968 года

Революция 1968 г. сыграла огромную роль в изменении общественной психологии, менталитета европейцев. На смену таким добродетелям, как порядок, дисциплина, послушание, умение подчиняться властям, стали приходить ценности иного рода — самореализация личности, критичность, социальная активность и ответственность, что способствовало демократизации Европы. Одновременно революцию 1968 г. нередко обвиняют в распространении среди европейцев гедонистического мировоззрения, согласно которому высший смысл жизни в удовольствии. В результате в Европе увеличилось количество людей с потребительской, эгоистической психологией, требовавших от правительства социальных гарантий и не желавших работать. В то же время революция 1968 г. способствовала усвоению молодёжью стереотипов поведения и мышления, необходимых гражданам демократического общества. Среди них — интерес к политике, критическое отношение к правительству, желание оказывать влияние на общественно-политическую жизнь страны. Материал с сайта http://wikiwhat.ru

Политическое благосостояние

Период «всеобщего благосостояния» также характеризуется ростом терпимости и в политической сфере. К СССР и странам социалистического лагеря стали относиться более открыто и дружелюбно. Готовность к сотрудничеству и диалогу выразилась в принятии Заключительного акта Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Казалось, биполярный мир возможен, и обе стороны смогут в полной мере использовать себе во благо преимущества своих систем. Но эти надежды не оправдались, надвигались новые испытания и для капиталистического, и для социалистического лагерей.

Франция

Экономическое чудо — рост экономического благосостояния страны. Большинство таких процессов произошло после окончания Второй мировой войны , в период « государства всеобщего благосостояния ».

Колоссальный экономический рост был ведущим фактором развития Запада в 1960-1970-х гг.: в 1960 г. в Западной Европе проживало 9 % населения мира , производилось 25 % мирового объёма промышленной продукции и на неё приходилось 40 % объёма мировой торговли.

Наиболее наглядным свидетельством роста экономики после окончания Второй мировой войны было то, что ведущие торговые государства встали на путь постепенного отказа от жёстких протекционистских мер. Руководство этих стран осознало, что мировой экономический кризис произошёл вследствие раздробления мировой экономики на ряд изолированных национальных экономик.

Известный психоаналитик Э. Фромм отмечал: «Гигантский социальный эксперимент, поставленный в западном обществе просперити, дал отрицательный ответ на извечный вопрос: может ли погоня за наживой и удовольствиями стать содержанием человеческой жизни? Мы общество поразительно несчастливых людей , одиноких, вечно озабоченных, зависимых, охваченных духом разрушения, душевно угнетённых, праздно убивающих судорожно сбережённое время».

Италия

Итальянское экономическое чудо второй половине 20 века

Для восстановления и ускорения подъёма экономики Италии после Второй мировой войны использовались государственное финансирование и кредитование, государственный сектор, хозяйственный протекционизм и даже экономический опыт периода фашистского режима . В целом итальянская экономика отличалась высокой степенью огосударствления, сохранившейся ещё с фашистских времён. Под государственным контролем оказались все ведущие банки страны.

Итальянская экономика в первой половине 1960-х гг. росла очень интенсивно, в 1959-1961 гг. она показывала 7,5 % ежегодного роста. Особенно впечатляющие успехи были достигнуты в автомобилестроении, производстве печатных машин, электроэнергетике. В 1967 г. каждый третий холодильник в Европе делали в Италии. Производительность труда в стране только в 1961 — 1963 гг. выросла на 30 %. Огромное значение для Италии имел туризм — лишь в 1966 г. в Италии побывали 27 млн туристов. Туризм был и остаётся важной статьёй национального дохода.

Государственные холдинги

Основную роль в развитии экономики Италии после Второй мировой войны сыграли государственные холдинги.

Со временем из-за чрезмерной «заорганизованности» и трудности принятия оперативных решений эти структуры стали тормозить развитие подконтрольных им предприятий, поскольку все вопросы нужно было согласовывать в многочисленных государственных инстанциях.

Институт промышленной реконструкции

После Второй мировой войны созданный при Муссолини Институт промышленной реконструкции превратился в эффективный государственный холдинг, получивший определённую независимость от правительства. Институт проводил исключительно динамичную политику, основанную на быстром промышленном росте, финансируемом за счёт реинвестиций — повторного или дополнительного вложения капитала в различного рода предприятия. Институт стремился поддержать уровень занятости на своих предприятиях.

Компания ENI

Его успех побудил итальянское правительство создать ещё несколько подобных холдингов. Самым динамичным из них было государственное нефтепромышленное объединение ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), созданное в 1953 г. для рационального использования энергоресурсов. В 1960 г. ENI контролировало уже 200 предприятий.

Компания EFIM

Весьма эффективным оказался и машиностроительный холдинг EFIM (Ente Fiere Italiane Macchine). Материал с сайта http://wikiwhat.ru

Проблема юга Италии

Огромную проблему для Италии представляла отсталость южных районов страны. Над ней активно работало правительство Альчидо де Гаспери. В 1950 г. был опубликован 10-летний план развития народного хозяйства юга, финансируемый государством . В том же году проведена долгожданная земельная реформа, которая предусматривала раздел латифундий. Обязательному разделу, с компенсацией стоимости владельцам, подлежали земельные владения свыше установленных минимальных размеров. Для распределения земли среди крестьян были созданы специальные комитеты, деятельность которых контролировалась государством, с тем чтобы избежать злоупотреблений. Кроме земли, крестьяне в рамках аграрной реформы получили кредиты, а также государство взяло на себя решение масштабных задач по мелиорации, строительству дорог, электрификации деревни.

К 1990-м гг. благодаря большим финансовым затратам юг страны удалось превратить из аграрного в аграрно-индустриальный. Однако экономика юга по-прежнему во многом зависит от северных районов, сохраняется и значительное отставание от уровня жизни населения южных районов.

Вопросы к этой статье:

· В чём заключалось влияние государства на экономи ческое развитие Италии?

Великобритания (Англия)

В отличие от Франции и Италии, в Великобритании дела шли не так успешно.

Во второй половине 1940-х гг. была осуществлена широкая программа национализации предприятий важнейших отраслей экономики, большое внимание уделялось социальным программам.

В 1950-е гг. британская экономика развивалась медленно, но стабильно. Это тенденция сохранилась и в последующие годы . Не произошло рывка и в техническом и технологическом развитии производства. В ходе национализации, как и в других странах, в собственность государства перешли важные, но далеко не процветающие предприятия, требующие больших капиталовложений. Многие британские монополии остались колониально-сырьевыми и осуществляли инвестиции за пределы страны. Британия как один из активных союзников США в « холодной войне » имела значительные военные расходы.

Проводимая правительством Великобритании широкая социальная политика не опиралась на соответствующий рост экономики. Поэтому созданное «государство благоденствия» стало тяжёлым бременем для Англии. Негативную роль сыграла политика английских профсоюзов, вопреки снижающимся показателям производительности труда настаивавших на повышении зарплаты. Реальное увеличение зарплаты в 1951-1958 гг. составило 20 %, в 1958-1964 гг. — 30 %. Это не соответствовало уровню производительности труда, и в итоге многие британские товары стали слишком дорогими и неконкурентными на мировом рынке .

Западная Германия (ФРГ) Экономическое чудо Германии [Виртшафтсвундер]

Западная Германия ( ФРГ , Федеративная Республика Германия ) после Второй мировой войны представляла самый яркий пример рыночной модели хозяйства. Государственная политика здесь опиралась на теорию, согласно которой главной задачей правительства является обеспечение свободной игры рыночных сил. Основными принципами политики отца «немецкого экономического чуда» Людвига Эрхарда были: устранение картелей, поощрение предпринимательства, активная социальная политика.

Под влиянием антитрестовской политики правительства произошла трансформация крупных банков в региональные банки, меньшие по размерам и более эффективные. Этот процесс коснулся и крупных промышленных предприятий. После денежной реформы с 1948 г. в стране стала проводиться жёсткая монетаристская политика — регулирование денег в обращении. Тем не менее, в период экономического чуда государственный сектор занимал значительное место в экономике ФРГ: 40 % добычи угля и руды, 62 % производства электроэнергии, 72 % производства алюминия, 62 % банковских учреждений.

В Западной Германии был самый значительный в мире рост промышленного производства: с 1948 по 1964 г. оно увеличилось в 6 раз, сельскохозяйственное производство с 1950 по 1964 г. выросло в 2,5 раза, в 1964 г. в ФРГ практически не было безработных.

Причины необыкновенно высокого роста в период «немецкого экономического чуда» заключались не только в либеральной рыночной политике Эрхарда, но и в самих немцах, которые стремились возродить свою страну и смогли сделать это гораздо быстрее, чем другие страны.

Вследствие этого немецкое правительство решило направить избыток средств на расширение системы социальной защиты и создание общественных служб. В числе мер соцзащиты было беспрецедентное повышение пенсий (пенсионеры в ФРГ по доходам стали частью среднего класса).

Экономика США после Второй мировой войны

В экономике США после Второй мировой войны была сделана ставка на рынок (так же, как и в ФРГ ). Пиковым послевоенным годом для США был 1968 г., когда американское промышленное производство превысило треть мирового (34%); после этого началось постепенное падение уровня производства, в ходе которого началось ослабление доллара в роли резервной валюты. В 1970-х гг. совместное производство в странах Европейского Союза и Японии уже на 60 % превысило производство США.

1. 1950-е годы

Политика Рузвельта , который придавал большое значение роли государства , в 1950-е гг. начала себя изживать: американцы были согласны с большими полномочиями федеральных властей и их активной ролью в экономике только в исключительных случаях, но отвергали их в нормальных условиях. В соответствии с желаниями избирателей президент США Эйзенхауэр в 1953-1961 гг. проводил либеральную экономическую политику.

2. 1960-е годы

Вследствие новшеств, принятых при Джоне Кеннеди, США в течение 1960-х гг. постепенно отошли от чисто рыночной либеральной модели, отдавая предпочтение варианту смешанной экономики с возрастающей ролью государства, включающему планирование экономического развития. Таким образом, американская экономическая система постепенно сближалась с европейской. Особенно это стало заметно в социальной сфере. В середине 1960-х гг. из более чем двухсот принятых законов большинство было связано с «войной с бедностью» — социальными мерами, призванными поднять нижнюю планку уровня жизни в стране.

Джон Кеннеди (1961-1963 годы)

При Джоне Кеннеди в 1961-1963 гг. либеральная доктрина продолжала доминировать. Эта политика предусматривала ряд социально-экономических реформ: снижение налогообложения, принятие законодательства об уравнении в гражданских правах цветного населения, медицинское страхование престарелых, повышение минимума заработной платы. Особенность курса Кеннеди заключалась в обновлении и расширении диапазона средств поддержания рыночной экономики.

Президент США со временем всё более склонялся к идее либеральной мировой экономики под эгидой Соединённых Штатов Америки. США начали оказывать систематическую помощь странам «третьего мира». В 1961 г. была принята программа социально- экономического развития стран Латинской Америки под названием «Союз ради прогресса». В это же время был создан «Корпус мира» для работы американских добровольцев в развивающихся стран ах. Материал с сайта http://wikiwhat.ru

С другой стороны, Кеннеди раздвинул горизонты политики государственного планирования: он обратился к стратегии планирования трудовых ресурсов, придав ей большой размах. Под влиянием Кеннеди в 1961 г. была принята федеральная программа развития регионов США. По этой программе, к примеру, правительство ежемесячно определяло квоту добычи нефти для Техаса, величина которой соотносилась с объёмом добычи в других американских штатах.

1970-е годы

До начала 1980-х гг. проводилась достаточно сбалансированная политика государственного регулирования США. Однако в экономике страны назревали проблемы, решение которых требовало новых подходов.

Япония

Япония после Второй мировой войны сделала упор на рыночную систему экономики (как ФРГ и США) и достигла огромных успехов в развитии страны. В 1950-1979 гг. она по темпам роста обогнала все развитые страны. В 1950-1954 гг. рост составил 9,5%, в 1966-1969 гг. — 10%. Мозговым центром японской экономики считалось министерство внешней торговли и промышленности, которое оказалось чрезвычайно эффективным инструментом экономической политики, ориентированной на поощрение передовых отраслей и на постепенное сворачивание устаревших производств.

Причины Японского экономического чуда.

Среди причин успехов Японии выделяются такие, как:

· технологическая помощь США;

· надёжная и стабильная валюта;

· низкие налогообложение и бюджетные затраты;

· преобладание частного сектора (была приватизирована даже железнодорожная система);

· ориентация на экспорт при острой внутренней конкуренции;

· особенно благоприятная система трудовых отношений;

· высокий уровень образования населения.

Азиатские тигры и драконы (страны Дальнего Востока)

Вслед за Японией бурными темпами стала расти экономика азиатских «тигров» (Тайвань, Южная Корея, Гонконг, Сингапур) и «драконов» (Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины). Большую роль в развитии этих стран играли западные технологии (в области электроники, автомобилестроения и т. д.). Так же как в Японии, в этих странах старались меньше полагаться на государственные предприятия, а больше — на привилегированные корпорации, опиравшиеся на санкционированные правительством кредиты и инвестиции. Исключительный динамизм «тигров» и «драконов» Дальнего Востока объясняется тем, что эти страны довольно быстро увеличивали свои производственные фонды, экономя и инвестируя большую часть текущих доходов.

Вопросы для самопроверки

- Что такое «Экономическое чудо»?

- Определите основные причины Японского экономического чуда

- Перечислите страны, входящие в состав «Азиатских тигров»

- Какие 2 группы стран можно выделить в экономической политики «государства благоденствия»?

- Как вы понимаете «Государство всеобщего благоденствия (благосостояния)»?

Источник