- Отраслевая структура мирового хозяйства

- Отраслевая структура мирового хозяйства

- Территориальная структура мирового хозяйства

- Что мы узнали?

- Отраслевые и региональные группировки стран

- Мировая экономика.docx

- Оглавление

- Введение

- 1. Отраслевые и региональные группировки стран

- Региональные экономические группировки

- Основные экономические группировки стран современного мира

- 3.1. Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС)

- 3.2. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА)

- 3.3. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

- 3.4. Латино-американская ассоциация интеграции (ЛАИ)

- 3.5. Карибское содружество и общий рынок (КАРИКОМ)

- 3.7. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)

Отраслевая структура мирового хозяйства

Отраслевая структура мирового хозяйства

В мировом хозяйстве различают группу отраслей материальной сферы, производящие продукцию – промышленность, строительство, лесное и сельское хозяйство, и отрасли нематериальной непроизводственной сферы -наука и культура, управление и кредитно-финансовые слуги, здравоохранение и образование.

Под отраслевой структурой следует понимать соотношение разных отраслей в экономике отдельных государств и мира.

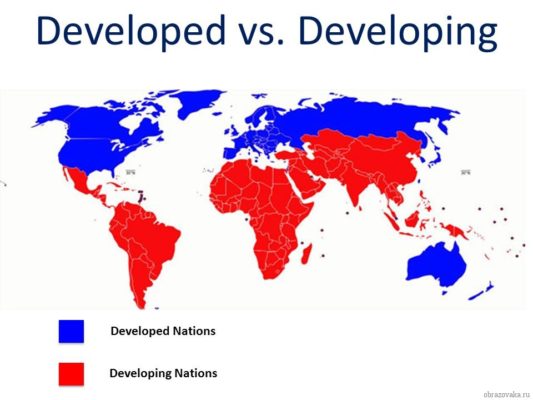

Государства в мире очень разные по уровню развития, одна группа стран называется развитыми, они занимают ключевые и ведущие позиции в экономике мира, вторую группу именуют развивающимися, они еще не достигли в своем развитии уровня развитых стран.

Рис.1 Развитые и развивающиеся страны мира.

Соотношение отраслей производственной и нематериальной сфер в группах стран разное. В странах с развитой экономикой доля аграрного сектора составляет от 6 до 10%, доля промышленности 25-30%, доля нематериальной сферы и услуг составляет от 60 % до 80%.

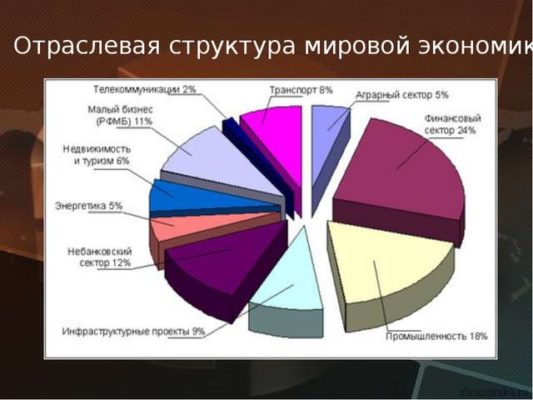

Рис. 2 Отрасли производственной сферы

В структуре хозяйства развитых стран идет процесс снижения доли отраслей производства, увеличения доли нематериальной сферы и услуг.

В развивающихся государствах до 55-60% составляют отрасли горнодобывающей промышленности и аграрного производства, отрасли первичной, традиционной с колониальных времен сферы ведения хозяйства.

Структура мирового хозяйства дает общую картину деления экономики на сектора с учетом показателей всех стран. На диаграмме отраслей мирового хозяйства преобладают финансовый сектор (24%), промышленность (18%), небанковский сектор (12%) и малый бизнес (11%) .

Рис. 3. Отраслевая структура мировой экономики

Территориальная структура мирового хозяйства

Для сравнения экономики стран важна не только структура хозяйства, но и размещение производств по территории. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства складывается из показателей по всем странам мира. Выражение «территориальная структура хозяйства» (ТСХ) следует понимать как деление территории страны по регионам развития, экономическим районам, комплексам и центрам, промышленным узлам и группировкам.

ТСХ в развитых странах состоит из крупных промышленных центров и городских агломераций, транспортных магистралей и узлов, технопарков и регионов с высокоразвитым аграрным производством. В развивающихся государствах главную роль играет столица, часто крупный порт, и несколько районов добычи экспортного минерального сырья и плантации экспортных фруктов.

Что мы узнали?

Картина отраслевой структуры экономики мира показывает сочетание отраслей производственной и нематериальной сфер. В экономике развитых стран лидируют отрасли нематериальной сферы и услуги. В экономике развивающихся стран лидируют аграрное производство и отрасли горнодобывающей промышленности. В структуре мировой экономики лидируют финансовый сектор и промышленное производство.

Источник

Отраслевые и региональные группировки стран

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2013 в 13:10, контрольная работа

Описание работы

Экономическая интеграция отличается от обыкновенного экономического сотрудничества (базирующегося главным образом на торговле) дальнейшим углублением всесторонних связей, сращиванием производственных процессов отдельных стран и проведения согласований межгосударственной экономической политики, как между самими странами интеграции, так и по отношению к другим государствам.

Содержание работы

Введение 6

1. Отраслевые и региональные группировки стран 7

1.1. Региональные экономические группировки 7

1.2. Отраслевые группировки стран 12

2. Электроэнергетика мира 16

3. Социально-экономическая характеристика стран Азии 17

Заключение 19

Список использованных источников 20

Файлы: 1 файл

Мировая экономика.docx

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

по дисциплине «_____________________________ _____».

Профиль: Стратегическое планирование

Дата сдачи____________________ _

Оглавление

1. Отраслевые и региональные группировки стран 7

1.1. Региональные экономические группировки 7

1.2. Отраслевые группировки стран 12

2. Электроэнергетика мира 16

3. Социально-экономическая характеристика стран Азии 17

Список использованных источников 20

Введение

В данной контрольной работе мной будут рассмотрены следующие вопросы дисциплины «Мировая экономика»:

- Отраслевые и региональные группировки стран;

- Электроэнергетика мира;

- Социально-экономическая характеристика стран Азии.

Образование группировок стран, экономическая интеграция – это характерная сегодня форма проявления мирового процесса интеграционализации производительных сил, это высшая степень международного географического разделения труда.

Экономическая интеграция отличается от обыкновенного экономического сотрудничества (базирующегося главным образом на торговле) дальнейшим углублением всесторонних связей, сращиванием производственных процессов отдельных стран и проведения согласований межгосударственной экономической политики, как между самими странами интеграции, так и по отношению к другим государствам.

Роль электроэнергетики заключается в обеспечении электроэнергией других отраслей хозяйства. А значение её в эпоху НТР, особенно по мере развития электронизации и комплексной автоматизации особенно велико. Научно-технический прогресс невозможен без развития энергетики, электрификации.

Также в работе будет кратко изложена характеристика стран Азии.

1. Отраслевые и региональные группировки стран

Региональные экономические группировки

Несмотря на то, что интернационализация хозяйственной жизни достигла глобальных масштабов, в настоящее время интеграционные процессы носят в основном региональный характер. Главные интеграционные группировки созданы в Западной Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Первый шаг к созданию экономического сообщества в этом регионе был сделан в 1951г. подписанием в Париже договора об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). В эту отраслевую организацию вошли шесть стран: Италия, Франция, ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Деятельность ЕОУС была успешной в психологическом аспекте. Центр европейской тяжелой промышленности превратился в место, где активно развивался процесс сотрудничества. Это усилило веру в объединение Европы и открыло путь для целой серии новых инициатив в области европейской интеграции.

Новый мощный импульс западноевропейская интеграция получила в 1957г. в Риме, когда теми же странами были подписаны договоры о создании с 1 января 1958г. Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом).

После слияния в 1967г. органов этих трех самостоятельных организаций интеграционная группировка западноевропейских стран стала называться «Европейские сообщества». После вступления в силу Маастрихтских соглашений (1 ноября 1993г.) официальное название этой группировки – Европейский Союз.

У Европейского Союза есть свой бюджет, размеры которого довольно внушительны и сопоставимы с бюджетами некоторых западноевропейских стран. Доходная часть бюджета скалывается из собственных средств (ввозные пошлины, таможенные пошлины, отчисления от НДС и прочие средства) и взносов стран, входящих в ЕС (в размере 1,2–1,3% от ВВП). Расходы распределяются на административно-хозяйственные нужды, на проведение политики (сельскохозяйственной, региональной, социальной, энергетической, промышленной, научно-технической), на компенсационные выплаты государствам-членам ЕС.

Важную роль в финансовой деятельности играет Счетная палата, осуществляющая общее финансовое управление и контроль над расходами различного рода фондов и финансовых институтов ЕС.

В рамках ЕС функционирует Европейская валютная система с коллективной валютой (евро).

Над экономическими структурами находится институциональная надстройка. Ее главными элементами являются:

— Совет министров – законодательный орган;

— Комиссия европейских сообществ (КЕС) – исполнительный орган;

— Европарламент – контролирующий орган. Осуществляет контроль за деятельностью комиссии и утверждает бюджет;

— Европейский суд – высший судебный орган;

— Европейский Совет, в состав которого входят главы правительств стран-членов;

— Европейское политическое сотрудничество – комитет, в который входят министры иностранных дел и один член Комиссии.

Развитие интеграции в рамках ЕС прошло ряд этапов, характеризующихся ее углублением, переходом от низших форм к высшим и увеличением числа участников.

Договор о Североамериканской зоне свободной торговли (САССТ – НАФТА) вступил в силу в январе 1994г. НАФТА объединяет три страны – США, Канаду, Мексику – с огромной территорией, с населением в 370 млн. человек и очень мощным, особенно благодаря США, экономическим потенциалом. Ежегодно эти страны производят товары и услуги на сумму около 7 трлн. долларов, на их долю приходится почти 20% всего объема мировой торговли Соглашение предусматривает:

— ликвидацию всех таможенных пошлин к 2010 году;

— поэтапное упразднение значительного числа нетарифных барьеров в торговле товарами и услугами;

— смягчение режима для североамериканских капиталовложений в Мексике;

— либерализацию условий для деятельности американских и канадских банков на финансовом рынке Мексики;

— урегулирование вопросов, связанных с правами интеллектуальной собственности;

— создание американо-канадско- мексиканской арбитражной комиссии.

Вопрос о политической интеграции в этой группировке пока не поднимается.

Устранение таможенных тарифов и пошлин, а также других барьеров на пути свободного перемещения товаров, капиталов и рабочей силы между этими странами приведет к усилению североамериканской группировки, повысит эффективность производства в масштабах объединенного рынка трех стран, даст возможность каждому из участников в максимальной степени реализовать свои естественные преимущества. Сложение экономик США-Канады-Мексики даст не просто арифметическую сумму. Оно приведет к синергическому эффекту.

С этой стороны появление НАФТА не может не вызывать закономерных опасений в странах других регионов.

Вместе с тем создание зоны свободной торговли в составе США-Канада-Мексика приведет к заметному осложнению на североамериканском рынке стран – не членов группировки. Товары из этих стран не будут пользоваться теми преференциальными условиями, которые по соглашению получают США, Канада и Мексика.

Канадский и мексиканский рынки также оттянут на себя ту часть зарубежных американских инвестиций, которые могли бы достаться другим странам и континентам.

Формирование НАФТА подтверждает, что процесс интеграции в настоящее время является преобладающей тенденцией мирового развития.

Пример НАФТА показывает, что включение страны в систему международных экономических связей может происходить не только прямо, но и опосредованно – через участие в региональных объединениях и торговых союзах, которые становятся неотъемлемым атрибутом движения к мировому рынку.

Тихоокеанское сообщество объединяет страны и территории Азиатско-Тихоокеанского региона. Это развитые страны – Япония, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, страны Юго-Восточной Азии, а также Китай и Океания. Данное объединение получило наименование организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). С 1998г. полноправным членом его является Россия.

Базисные принципы организации АТЭС выработаны во время первой встречи министров иностранных дел и торговли двенадцати стран региона (1989г.). На ней было провозглашено, что цель АТЭС – поддержать развитие в регионе, направленное на повышение жизненного уровня народов и рост мировой экономики.

На встрече лидеров стран АТЭС в 1994г. обсуждались планы создания к 2020 году крупнейшей в мире зоны свободной торговли. При этом развитые страны – члены АТЭС взяли на себя обязательства снять взаимные барьеры уже к 2010г.

В 1998г. была принята декларация, в которой указывалось на необходимость срочных действий по преодолению финансового кризиса, распространившегося за пределы АТЭС. В документе содержался призыв к укреплению контроля за банковскими системами и рынками ценных бумаг, созданию условий для притока инвестиций в регион.

На этот регион приходится более 60% общемирового ВВП и 47% объема мировой торговли.

Правила АТЭС следующие:

— сотрудничество стран только в экономической сфере;

— почти полное отсутствие специального административного аппарата;

— приоритетное внимание к информационному обмену;

— отказ от жесткого планирования перспектив эволюции.

Источник

Основные экономические группировки стран современного мира

Региональные экономические группировки:

— ЕС – Европейское сообщество

— НАФТА – Североамериканское соглашение о свободной торговле

— АСЕАН – Ассоция государств Юго-Восточной Азии

— Латиноамериканская ассоциация интеграции

— Карибское содружество и общий рынок (КАРИКАМ)

— Содружество Независимых государств

Отраслевые экономические группировки:

— Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)

— Европейское объединение угля и стали (ЕОУС)

— Европейское сообщество по атомной энергии (ЕВРАТОМ)

3.1. Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС)

Объединение ряда европейских государств, которые стремятся к экономической интеграции при частичном отказе от своих национальных суверенитетов. Европейское экономическое сообщество было юридически оформлено Римским договором 1957 г. и первоначально включало в себя шесть стран: ФРГ. Францию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Италию. В 1973 г. в него вошли Англия, Дания и Ирландия, в 1981 г. — Греция, в 1986 г. — Испания и Португалия. В основе экономической политики ЕЭС лежат следующие принципы: свободный торговый обмен, свободная миграция рабочей силы, свобода выбора местожительства, свобода предоставления услуг, свободное перемещение капиталов и свободный платежный оборот.

Первым шагом к реализации этих принципов явилось создание зоны свободной торговли, что предполагало взаимную отмену таможенных пошлин, экспортных и импортных квот и других внешнеторговых ограничений. Одновременно с этим начала проводиться единая таможенная политика по отношению к третьим странам, не являющимся членами ЕЭС (так называемый «таможенный союз»). Главным препятствием на пути к этому является наличие различных налоговых систем с неодинаковыми налоговыми ставками, прежде всего в сфере налогов косвенных. Важным этапом в развитии «Общего рынка» явилось создание Европейской валютной системы. Хотя в этом случае наиболее очевидно стремление большинства стран-членов ЕЭС проводить свою собственную независимую валютную политику.

Кроме ЕЭС существует европейское объединение угля, и стали, а также Европейское объединение по атомной энергии. Эти три объединения известны под названием Европейские сообщества (ЕС). Существует ряд наднациональных органов, которые осуществляют руководство Европейским экономическим сообществом: Совет министров (законодательный орган); Комиссия Европейских сообществ (исполнительный орган); Европейский парламент (осуществляет контроль за деятельностью Комиссии и утверждает бюджет); Суд Европейских сообществ (высший судебный орган); Европейский совет (в его состав входят главы правительств стран-членов ЕЭС); Европейское политическое сотрудничество (комитет, в составе которого насчитывается 15 министров иностранных дел и один член Комиссии Европейских сообществ). Усиление роли последнего органа свидетельствует о стремлении стран-участниц не только к экономической, но и к политической интеграции. В настоящее время в состав Европейского Сообщества входят 15 стран.

Различия в уровнях экономического развития стран ЕС и в степени их желания участвовать в интегрированных областях привели еще в 80-е годы к появлению идеи Европы «концентрических кругов» и Европы с “изменяемой геометрией», и в дальнейшем обсуждавшихся и развивавшихся. Однако наибольшую актуальность они приобрели тогда, когда встал вопрос о присоединении к ЕС Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).

На сессии Европейского совета в Копенгагене в июне 1993г. было принято решение о том, что имеющие статус ассоциированных членов государства ЦВЕ, которые пожелают войти в ЕС, смогут сделать это, как только будут в состоянии выполнить соответствующие требования.

Наиболее настойчиво за скорейшее включение центрально- и восточноевропейских стран в ЕС ратует Германия, быстро расширяющая свое влияние в этих странах и активно осваивающая их рынки. Эксперты из семи научных институтов, в том числе из немецкого общества по внешней политике, пришли к выводу, что нестабильным странам в восточной части континента, если их вовремя не принять в ЕС, могут потребоваться чрезвычайные меры помощи в миллиарды долларов, кроме того, может произойти новый раскол между Востоком и Западом, сопровождаемый угрозой усиления националистических тенденций с обеих сторон и возникновения этнических и идеологических конфликтов.

Многие европейские политики считают, что сам Европейский Союз получит от расширения своих границ в восточном направлении гарантию от экономического коллапса и установления в этой зоне авторитарных режимов, которые явились бы угрозой не только непосредственно ряду европейских политиков, большему равновесию внутри самого союза, прежде всего, учитывая растущую силу Германии. Это особенно важно, поскольку франко-германский тандем в последнее время начинает давать сбои. Кроме того, таким путем не только Германия, но и другие страны-члены ЕС закрепили бы свое влияние в этой части Европы, хотя уже сейчас 50% торговли центрально- и восточноевропейских стран приходится на страны Запада. В связи с этим следует иметь в виду, что, по расчетам западных экономистов, Центральная Европа в скором времени может превратиться в одну из наиболее быстро развивающихся частей континента.

Существуют так называемые интегрированные программы, которые были начаты в качестве эксперимента с 1979г. Основными целями интегрированных программ являетсяскоординированный подход к решению сходных проблем в различных регионах. Так примером могут служить программы по Средиземноморью. Страны с прилегающими регионами согласовывают свои действия по развитию этих регионов, привлекались средства структурных фондов ЕЭС, таких как фонд на перестройку промышленности

Основными источниками финансирования программ ЕС являются:

1. Европейский фонд валютного сотрудничества

2. Взаимное кредитование национальных ЦБ

Основными кредитными инструментами ЕС являются:

1. Валютные интервенции.

2. Краткосрочная валютная поддержка (срок до 75 дней, можно повторять через короткие промежутки времени).

3. Среднесрочное кредитование.

4. Долгосрочная помощь сроком до 5 лет.

3.2. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА)

Действует с 1984 года и является самым крупным региональным объединением. Численность населения 373 млн. чел., в ЕС — около 345 млн. Суммарный объем ВВП НАФТА приблизительно 7 трон. USD.

НАФТА базируется на принципах, отличных от ЕС, основными из которых являются:

· поэтапное, в течение 15 лет, устранение таможенных пошлин и неторговых ограничений;

· либерализация инвестиционного режима;

· обеспечение высокого уровня защиты интеллектуальной собственности;

· разработка совместной программы по борьбе с загрязнением окружающей среды.

Безусловная инициатива и лидерство в создании НАФТА принадлежит США (экономический потенциал ВВП 100%). Так же в соглашение входят Канада (экономический потенциал ВВП 9,4%) и Мексика (экономический потенциал ВВП 5,5%).

Стремление США к интеграции с партнерами по соглашению обусловлено следующими обстоятельствами:

а) Соединение высокого научно-технического потенциала с низкими издержками на заработную плату (так в Мексике средняя зарплата в 1985 году составляла 14% от средней зарплаты в США).

б) Интеграция США и Канады осуществляется при отсутствии специальных институциональных структур. 20% ВНП Канады реализуется в США, т.е. 60-70% экспорта Канады. Канада — крупнейший торговый партнер США (около 25% экспорта США или около 1% ВНП). Для американских корпораций Канада — главный объект инвестирования, объем инвестиций составивший в 1992 году 56 млрд. USD в 1992 году.

Развитием интеграции явилось подписание в 1988 г. соглашения о создании зоны свободной торговли между США и Канадой — CAFTA, которое подразумевает полную ликвидацию барьеров при торговле США и Канады, разработку совместных механизмов, регулирующих совместную конкуренцию, создание наднациональных судебных и арбитражных органов, принятие значительных ослаблений ограничений на американские инвестиции в Канаде.

Масштабное сближение США и Мексики началось в 1989 году и харктеризовалось процессами приватизации, шоковой терапии, привлечения иностранных инвесторов, либерализации внешней торговли. 80% всех иностранных инвестиций в экономику Мексики составляли вложения из США.

Таким образом НАФТА характеризуется следующими признаками:

1. Асимметричный характер, проистекающий из того, что на США приходится около 85% ВВП и промышленного производства трех стран.

2. Асимметрия уровней развития между высоко развитыми странами (США и Канада) и развивающейся Мексикой.

3. Асимметрия интенсивности двусторонних экономических отношений (США — Канада, США — Мексика), отсутствие зрелых экономических отношений между Канадой и Мексикой. Так доля Мексики во ВТО Канады в 1993 году составила чуть более 1% .

Экономический эффект НАФТА основан на резком увеличение американского экспорта, а отсюда увеличение занятости (в 1994 году американский экспорт возрос на 17.5% лишь от создания НАФТА). Переносе трудоемких, наукоемких и грязных производств в Мексику позволит снизить издержки производства и повысить конкурентоспособность товаров (GM, FORD, Crysler намерены повысить капиталовложения в Мексику, тем самым повысить прибыль более чем на 10%). Получение больших финансовых вливаний ожидается за счет либерализации миграции капитала (до 8% ВВП Мексики).

3.3. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Создана в 1967 году как договор 5 стран — Сингапур, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Индонезия. В 1984 году в ассоциацию вступила Бруней, а в 1995 году – Вьетнам.

АСЕАН является самой влиятельной группировкой среди развивающихся стран. Серьезное экономическое сотрудничество начало развиваться с 1976 года, с момента принятия Декларации согласия и программы действий и подразумевало 4 сферы взаимного экономического сотрудничества:

— Преференциальный доступ товаров в рамах взаимной торговли топливо и продовольствие;

— Сотрудничество в сфере торговли (при совместном выходе на внешние рынки и рынки третьих стран);

Экономические связи выработка общей позиции по экономическим проблемам, представляющим общий интерес для всех членов.

В ходе работы Ассоциации в 1977 году создана зона преференциальной торговли на 20 товаров. Через год количество товаров было доведено до 70 при размере преференций в среднем — 20-25%. После 1989 года преференции доведены до 50% на 12700 товарных позиций. Первый проект создания зоны свободной торговли осуществлен в 1987 году, а в 1989 году была создана концепция создания треугольников экономического роста (по предложению министра экономики Сингапура). В первый “треугольник” вошли: Сингапур, Малайзия, Индонезия (у последних двух — административно-экономические районы). Он получил название “Южный треугольник”.

В 1992 году состоялся Сингапурский саммит стран участниц АСЕАН, на котором принято решение о создании зоны свободной торговли АВТА. Она должна быть создана к 2008 году (за 15 лет) через ликвидацию пошлин во взаимной торговле производственными и переработанными сельскохозяйственными продуктами (пошлины на некоторые товары до 5%). В рамках производственного сотрудничества был осуществлен только один проект — строительство завода по производству химического удобрения.

В рамках АВТА планируется осуществить отмену пошлин, устранение количественных ограничений, гармонизацию национальных стандартов, взаимное признание сертификатов качества, устранение ограничений на движение капитала, проведение консультаций по осуществлению макроэкономической политики с целью координации последней. К настоящему моменту Малайзия сократила или отменила пошлины на 2600 товаров во взаимной торговле. Индонезия и Филиппины сняли ограничения на иностранные капиталовложения в энергетику и телекоммуникационные услуги. Таиланд снял ограничения на ввоз автомобилей.

Основной экономический эффект ассоциации основан на создании крупного объединенного рынка с общей численностью населения в 330 млн. человек и ежегодным совокупным ВНП — 300 млрд.USD, а так же стимулировании инвесторов третьих стран вкладывать капитал в АСЕАН (беспошлинное внедрение капитала).

3.4. Латино-американская ассоциация интеграции (ЛАИ)

Крупная интеграционная группировка, созданная в 1980 году, заменила существовавшую до этого ЛАСТ, которая просуществовала с 1961 по 1980 год.

Цель ЛАИ — создание латиноамериканского общего рынка на базе уже сложившегося в годы существования ЛАСТ (ЗСТ).

Членами организации являются 11 стран, подразделяющиеся на 3 группировки:

· более развитые (Аргентина, Бразилия, Мексика);

· средний уровень (Венесуэла, Колумбия, Перу, Уругвай, Чили);

· наименее развитые (Боливия, Парагвай, Эквадор).

Члены ЛАИ заключили между собой соглашение о преференциальной торговле и менее развитым странам со стороны более развитых предоставляются преференции.

Высшим органом ЛАИ является Совет министров иностранных дел, исполнительный орган — Конференция оценок и сближения — изучает уровни экономического развития , возможные направления интеграции, ее воздействие на экономику, разрабатывает стадии и задачи интеграционных процессов; собирается 1 раз в год. Постоянный орган — Комитет представителей. Штаб-квартира — в Монтевидео (Уругвай).

3.5. Карибское содружество и общий рынок (КАРИКОМ)

Является наиболее устойчивой группировкой. Созданный в 1973 году, на основе договора, подписанного в Тринидад и Тобаго, он включает 16 стран Карибского бассейна и в отличие от всех интеграционных группировок объединяет не только независимые государства, но и зависимые территории.

КАРИКОМ основан на ранее созданной ЗСТ. В нем существуют различные субрегиональные отделения; наиболее продвинутыми с точки зрения региональной интеграции являются:

— Карибский общий рынок в рамках КАРИКОМ, где полностью ликвидированы торговые ограничения между Барбадосом, Тринидадом и Тобаго, Гайаной, Ямайкой и Антигуа. Эти страны одобрили единый таможенный тариф по отношению к товарам третьих стран, т.е. это фактически таможенный союз, в основе которого лежат промышленно-сырьевые товары. Треть взаимной торговли составляют нефтепродукты.

— Восточно-карибский общий рынок, включающий в себя наименее развитые страны; в нем наблюдается тенденция к созданию общей валюты и совместного ЦБ.

В 1970-80-е годы КАРИКОМ испытывал кризисные явления, связанные с нефтяным и общеэкономическим кризисами, увеличившими внешнюю задолженность. В настоящий момент происходят позитивные перемены.

В 1992 году участники содружества добились резкого падения таможенных пошлин (приблизительно на 70%). Особенно удачно идет интеграция в области регулирования сельскохозяйственного производства (документ “Время действовать”). Была предложена новая модель интеграции на основе тенденции к ослаблению государственного вмешательства. С 1995 года на территории содружества введено свободное перемещение граждан и отмена паспортного режима.

3.6. Содружество независимых государств (СНГ)

Создано 8 декабря 1991 года. Соглашение о его создании подписали руководители Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины. 21 декабря 1991 года в Алма-Ате главы одиннадцати суверенных государств (кроме прибалтийских государств и Грузии) подписали Протокол к этому Соглашению, в котором подчеркнули, что Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина на равноправных началах образуют Содружество Независимых Государств.

Участники встречи единодушно приняли Алма-Атинскую Декларацию, подтвердившую приверженность бывших союзных республик к сотрудничеству в различных областях внешней и внутренней политики, провозгласившую гарантии выполнения международных обязательств бывшего Союза ССР. Позднее, в декабре 1993 года, к Содружеству присоединилась Грузия. Содружество Независимых Государств действует на основании Устава, принятого Советом глав государств 22 января 1993 года.

Содружество Независимых Государств не является государством и не обладает наднациональными полномочиями. В сентябре 1993 года главы государств Содружества Независимых Государств подписали Договор о создании Экономического союза, в котором заложена концепция трансформации хозяйственного взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств с учетом сложившихся в нем реалий. В основе Договора лежит понимание его участниками необходимости формирования общего экономического пространства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей силы, капиталов; выработки согласованной денежно-кредитной, налоговой, ценовой, таможенной, внешнеэкономической политики; сближения методов регулирования хозяйственной деятельности, создания благоприятных условий для развития прямых производственных связей.

На заседании в Бишкеке (1998) главы правительств утвердили программу первоочередных действий по формированию единого экономического пространства, в которой оговариваются действия по сближению законодательств, таможенных и транспортных тарифов, взаимодействие отраслей и предприятий трех республик.

Также, разрабатываются конкретные проекты по созданию новых консорциумов в области нефти и газа, геологоразведки, агропромышленного комплекса

На начало 2000 года на территории СНГ проживало 283 млн. человек, в основном, жителей пяти государств — России (146 млн.), Украины (50 млн.), Казахстана (15 млн.), Узбекистана (24 млн.) и Беларуси (10 млн.). На остальные семь стран — Азербайджан, Армению, Грузию, Киргизию, Молдову, Таджикистан и Туркменистан — припадает чуть более 36 миллионов человек.

Страны альянса в последнее время выкачивают из своих недр более 400 млн. тонн нефти в год. Это свыше 10% мировых объемов ее годовой добычи. Газа в СНГ добывается почти треть от мировых объемов, угля 500 млн.тонн, или почти 12% мировой добычи. В государствах Содружества производят 11% мировых объемов электроэнергии, 15% — первичного алюминия, около 30% — никеля, свыше 10% — меди, более 11% — минеральных удобрений, выплавляют без малого 11% стали, поставки которой в третьи страны составляют 16% мирового стального экспорта. Около 20% рынка вооружений припадает на государства СНГ, а в исследовательских центрах Содружества трудится 12% ученых мира, что говорит о том что у Содружества есть научная база достаточная для развития в должной мере.

Таким образом, государства СНГ располагают мощнейшим природным, производственным и научно-техническим потенциалом. По оценкам зарубежных экспертов, потенциально возможная емкость рынков стран СНГ составляет примерно 1600 млрд. долларов, а достигнутый уровень производства они определяют в пределах 500 млрд. долларов.

Рост ВВП и промышленного производства на территории СНГ, являются важными тенденциями развития стран-участников, их отношений и соответственно экономической интеграции стран Содружества. Так, например, за десять месяцев 2000 года ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в большинстве государств на 4-10 %, в Азербайджане и Казахстане он поднялся на 10,5 %, в Армении и Кыргызстане — на 4, в Беларуси и Украине — на 5 %, в Таджикистане — на 8,3%, а в Грузии составил 99,8 % от ранее достигнутого уровня. Промышленное производство увеличилось в среднем на 9,7 % (полюса — Казахстан — 15,3 % и Молдова — 2,3 %). В Украине этот показатель равен 11,9 %, в Таджикистане — 10,4 %, в России — 9,8 %, в Беларуси — 8,6 %, в Кыргызстане — 7,9 %, в Азербайджане — 6,3 %, в Грузии — 6,2 %.

Правда, высокий уровень этих и некоторых других показателей во многом обусловлен низкой базой сравнения. Общий объем взаимной торговли стран СНГ за 9 месяцев 2000 года перешагнул за 43 млрд. долларов, что на 39 % превышает стоимостные показатели 1999 года, в т.ч. экспорта на 41 %, импорта — на 38 %. Случился этот стремительный прирост во многом из-за непомерного роста цен производителей промышленной продукции. В Беларуси они поднялись почти втрое, в Узбекистане — на 57 %, в Таджикистане и Казахстане — на 45-47 %, в остальных странах (кроме Армении и Грузии, где рост выразился соответственно в 0,9 % и 6 %) цены увеличились на 30-39 %.

3.7. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)

Добровольная межправительственная экономическая организация, задачей и главной целью которой является координация и унификация нефтяной политики своих государств-членов.

ОПЕК ищет пути обеспечения стабилизации цен на нефтепродукты на мировом и международных рынках нефти с целью избежания колебаний цен на нефть, имеющих вредные последствия для государств-членов ОПЕК. Основной целью является также возвращение государствам-членам их инвестиционных капиталовложений в нефтедобывающие отрасли промышленности с получением прибыли.

В 1960 году в Багдаде главные поставщики нефти на мировой рынок — Венесуэла, Ирак, Иран, Кувейт и Саудовская Аравия— основали Организацию стран—экспортеров нефти (ОПЕК). ОПЕК был зарегистрирован в Организации Объединенных Наций 6 сентября 1962 года (резолюция ООН №6363). Устав ОПЕК утвержден на 2-й конференции в Каракасе 15-21 января 1961 года. В 1965 году устав был полностью пересмотрен. Позже также в него вносились многочисленные изменения и дополнения. На долю ОПЕК сейчас приходится около 40% мирового производства нефти. Первоначально штаб квартира ОПЕК находилась в Женеве (Швейцария), но затем перебралась в Вену (Австрия).

Позже, после создания организации в нее вошли Катар (1961 г.), Индонезия и Ливия (1962 г.), ОАЭ (1967 г.), Алжир (1969 г.), Нигерия (1971 г.), Эквадор (1973 г.) и Габон (1975г.).

Кроме стремления увеличить доходы от нефти, а в конечном итоге установить национальный контроль над нефтяным хозяйством, членов ОПЕК объединяло также то, что они — развивающиеся страны, экономика которых финансировалась в основном за счет нефти, и были объектами эксплуатации со стороны нефтяного картеля в принципе на основе одинаковых неравноправных концессионных соглашений. |

В настоящее время в ОПЕК состоят 11 государств (Габон прекратил свое членство в 1995 году, а Эквадор в 1992 году).

ОПЕК декларируются следующие основные цели:

1. Координация и унификация нефтяной политики государств-членов. Определение наиболее эффективных индивидуальных и коллективных средств защиты их интересов.

2. Обеспечение стабильности цен на мировых рынках нефти.

3. Внимание к интересам стран-производителей нефти и необходимости обеспечения:

· устойчивых доходов стран-производителей нефти,

· эффективного, рентабельного и регулярного снабжения стран-потребителей,

· справедливых доходов от инвестиций в нефтяную промышленность,

· охраны окружающей среды в интересах нынешних и будущих поколений,

· сотрудничество со странами-нечленами ОПЕК в целях реализации инициатив по стабилизации мирового рынка нефти.

Структура ОПЕК состоит из Конференции, комитетов, совета управляющих, секретариата, генерального секретаря и экономической комиссии ОПЕК.

Высшим органом ОПЕК является Конференция, состоящая из делегаций (до двух делегатов, советники, наблюдатели), представляющих государства-члены. Совет управляющих может быть сравнен с советом директоров в коммерческом предприятии или корпорации. Экономическая комиссия – специализированное структурное подразделение ОПЕК, действующее внутри Секретариата, задачей которого является оказание содействия организации в стабилизации нефтяного рынка. Межминистерский комитет по мониторингу мониторингом (ежегодной статистикой) ситуации и предлагает конференции действия по решению соответствующих проблем. Секретариат ОПЕК функционирует как штаб-квартира. Он отвечает за выполнение исполнительных функций организации в соответствии с положениями Устава ОПЕК и распоряжениями Совета Управляющих.

В 1976 году ОПЕК организовала Фонд международного развития ОПЕК (штаб-квартира в Вене, первоначально эта организация называлась Специальный фонд ОПЕК). Это многосторонний финансовый институт в области развития, который содействует сотрудничеству между государствами — членами ОПЕК и другими развивающимися странами.

Особое место в экспорте капитала из стран — членов ОПЕК занимает помощь и кредиты другим развивающимся государствам. В отличие от средств, рециклированных на Запад, помощь стран ОПЕК является инструментом независимой национальной политики в сфере вывоза капитала.

Страны — члены ОПЕК предоставляют помощь главным образом в рамках двусторонних или региональных отношений. Некоторая часть средств поступает в развивающиеся страны при посредничестве МВФ и МБРР.

Источник