- «Тосочки», «Шмели» и роботы-разведчики. Чем вооружаются военные химики России

- О новой технике

- Химическое оружие в вооружённых операциях и конфликтах на территории Европы

- Химическое оружие — виды, создание. Применение в прошлом и «сегодня».

- Найдены дубликаты

- Боевые отравляющие вещества в Первой Мировой

- Господин отравитель

«Тосочки», «Шмели» и роботы-разведчики. Чем вооружаются военные химики России

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) — специальные войска в составе Сухопутных войск ВС РФ, на которые возлагаются задачи по оценке радиационной, химической и биологической обстановки, проведению специальной обработки войск, обеззараживанию местности, специальной маскировки и огнеметно-зажигательных средств для поражения противника.

Они способны решать задачи как в военное, так и в мирное время при ликвидации последствий аварий и катастроф. Так, в 2020 году подразделения РХБЗ привлекаются к дезинфекции объектов гражданской и военной инфраструктуры по всей стране в рамках борьбы с ковидом. По словам начальника войск генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, за это время военные продезинфицировали порядка 113 тыс. объектов общей площадью более 25 млн кв. м, более 200 воздушных судов и более 19 тыс. единиц техники. Более 10 тыс. военнослужащих войск РХБЗ привлечены сейчас к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Военнослужащие работали и за границей, помогая бороться с пандемией в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Абхазии, Армении, Южной Осетии. Так, в Италии работали в одном из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса районов на севере страны — в городе Бергамо и его окрестностях. Совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов приблизительно в 100 населенных пунктах.

В апреле-мае 2020 года вирусологи войск РХБЗ находились в Сербии, где по запросу местного правительства проводили дезинфекцию объектов инфраструктуры и оказывали помощь местным врачам. Впоследствии президент страны Александр Вучич выразил признательность Владимиру Путину за оказанную сводным отрядом Минобороны РФ помощь.

О новой технике

За последние годы в войска поступили различные современные образцы вооружения и средств РХБ-защиты: машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6, машины аэрозольного противодействия ТДА-3, тяжелые огнеметные системы на гусеничном шасси ТОС-1А «Солнцепек» (в дополнение к стоящим на вооружении ТОС-1 «Буратино»), модернизированные реактивные пехотные огнеметы ПДМ-А «Шмель-М», а также современная боевая экипировка — фильтрующие защитные комплекты «Нерехта» и противогазы ПМК-4.

Источник

Химическое оружие в вооружённых операциях и конфликтах на территории Европы

Инфографика стран Европы в современных границах, на территории которых задокументированы случаи масштабного применения боевых отравляющих веществ в военных операциях и конфликтах.

Одним из первых случаев применения химического оружия стала атака немецких войск по британским солдатам во Франции возле Нёв-Шапеля в 1914 году. Снаряды наполнили химическим раздражителем, но его концентрация была невелика и нужного эффекта атакующим достичь не удалось.

По-настоящему масштабным применением химического оружия с боевыми отравляющими веществами стал обстрел немецкими войсками позиций русской армии под Варшавой в Польше, близ села Болимова в 1915 году. Немецкое командование решило применить 150 мм гаубичные снаряды специальной конструкции, разработанные профессором фон Таппеном. Каждый такой снаряд содержал 3,6 кг слезоточивого газа из группы лакриматоров и взрывчатые вещества для осколочного эффекта. Было подготовлено и выпущено по русским позициям 18 тысяч снарядов.

22 апреля 1915 года немецкая армия распылила 168 тонн хлора возле города Ипр в Бельгии, чтобы нанести серьёзный урон французским войскам. В результате этой атаки пострадало 15 тысяч солдат, из которых 5 тысяч умерло. Сразу после этой битвы немецкое командование применяло боевые отравляющие вещества ещё несколько раз, но достоверных данных об этих случаев найти не удалось.

6 августа 1915 года немцы снова применили хлор в качестве химического оружия. На этот раз против оборонявшейся русской крепости Осовец, которая сегодня находится на территории Польши, возле Белостока и Гродно. Газ деморализовал несколько полков, но благодаря умелым действиям русского командования атаку удалось отбить и даже перейти в контратаку, заставив немецких солдат ретироваться. Позднее эта операция будет названа «атакой мертвецов» из-за большой неожиданности и внешнего вида выживших в газовом облаке русских солдат.

Первым случаем применения химического оружия против немецких войск стала атака британских солдат возле города Лоос во Франции в 1915 году. Однако она не увенчалась успехом, так как газовое облако остановилось между позициями сторон, а в некоторых местах было отнесено обратно в тыл британцев. Впрочем, эта неудача не заставила власти Великобритании остановить производство отравляющих веществ и в 1917 и 1918 годах они даже обогнали в этом Германию (как и по применению на поле боя). А со вступлением в войну США отставание Германии по производству иприта сильно увеличилось.

22 июня 1916 года в знаменитом Верденском сражении Германией применили новый газ — фосген, который в шесть раз токсичнее хлора. Снаряды с сжиженным газом были выпущены по деревне Флери, в результате чего вся деревня вымерла. Сейчас не месте той атаки растёт лес.

Русская армия тоже имела в арсенале снаряды с боевыми отравляющими веществами. Одним из первых случаев масштабного применения химического оружия русской армией считается атака 76 мм снарядами с хлорпикрином и фосгеном в ходе Брусиловского прорыва в майско-июньской кампании под Луцком в 1916 году. Атака была эффективной и позволила русскому командованию подавить артиллерийские батареи противника — австро-венгерскую армию.

12 июля 1917 года под тем же самым бельгийским городом Ипр Германия снова применила химическое оружие, но уже против англо-французских войск, и на этот раз отравляющим веществом впервые послужил иприт или горчичный газ, свойства которого заключаются в воздействии на кожу, вызывающее нарывы, глубокие язвы, выпадение волос и химические ожоги.

Во время Гражданской войны в России (1917-1922) химическое оружие применяли как красные, так и белые, а также иностранные интервенты. Одним из первых случаев применения боевых отравляющих веществ в этот период стала атака РККА по позициям мятежников во время Ярославского восстания 1918 года. В результате этой атаки 80% строений в охваченной восстанием части города было уничтожено. Итогом стало подавление восстания и Красный террор в Ярославле.

Следующим случаем применения химического оружия в Гражданской войне стала иностранная военная интервенция на севере России в районе Мурманска в 1918 году. Тогда Великобритания планировала широкомасштабное применение боевых отравляющих веществ против Красной Армии, но их масштабному использованию помешала лесистость местности и низкие температуры, препятствующие распространению газа. Также БОВ использовались белыми и интервентами против Красной Армии во время обороны Крыма и во время Орловско-Кромского сражения в 1919 году.

Красная Армия применила химическое оружие во время штурма аула Гимры в битве с повстанцами в Дагестане в 1920 году, обстреляв их снарядами с удушающими веществами. Непосредственно против повстанцев БОВ не были эффективными, потому что люди спешно покинули аул и скрылись в горах. Однако, в результате этой атаки погибла большая часть крупного и мелкого скота, что произвело на горцев чрезвычайное моральное потрясение.

По-настоящему масштабным применением БОВ во время Гражданской войны стало подавление Красной Армией Тамбовского восстания 1920-1921 годов. Снаряды с хлором марки Е56 применялись в местах интенсивного скопления повстанцев, а также в лесах и на болотах, куда доступ личного состава армии был затруднён. Однако, эти атаки были неэффективными, что и послужило мотивом для отказа от применения БОВ впоследствии. Тем не менее, есть свидетельства того, что жертвами химического оружия становились не только повстанческая армия, но и гражданские.

Помимо территории России, химическое оружие применялось и в Румынии, во время Татарбунарского восстания в Южной Бессарабии (ныне — Украина) в 1924 году. Тогда власти Румынии обстреляли село, в том числе и снарядами с БОВ, в результате чего погибло более трёх тысяч человек. Восставшие боролись за создание Молдавской ССР.

Использование химического оружия запрещено различными конвенциями, поэтому оно не применяется в масштабных сражениях после Первой Мировой войны. Тем не менее, иногда конвенции нарушались, и это вызывало большие потери.

Во время Второй мировой войны химическое оружие применялось преимущественно в лагерях смерти, тогда как на полях боевых действий использовалось редко. Пожалуй единственным крупным использованием БОВ в то время стала бомбардировка Люфтваффе порта итальянского города Бари в 1943 году. Эта атака считается одной из самых успешных атак, проведённых немецкой авиацией. В результате неё было потоплено 17 грузовых судов союзников, а 6 повреждено. В числе 17 потопленных судов был пароход «Джон Харви» со снарядами иприта на борту. В результате прямого попадания бомбы, снаряды с БОВ отравили свыше 628 человек, 83 из которых умерло. Большая часть газа утекла в открытое море.

Следующим крупным случаем применения БОВ в Европе стал взрыв ёмкостей с хлором и аммиаком во время Второй чеченской войны в 1999 году. Во время штурма Грозного боевики попытались провести химическую атаку, однако ветер отнёс облако с химикатами на район, в котором базировались сепаратисты, и эта атака провалилась.

Сегодня некоторые несмертельные концентрации отравляющих газов и жидкостей используются властями и простыми людьми в качестве средств обороны — бомбы со слезоточивым газом, «перцовые» баллончики и так далее. В Европе эти средства часто используются во время протестов — во Франции, в Республике Беларусь, в Великобритании, в России, в Украине и так далее. Также есть свидетельства того, что БОВ используются для подавления инакомыслия и борьбы с неугодными людьми. Однако химическое оружие находится под запретом и охраняется Конвенцией о запрещении химического оружия и Организацией по запрещению химического оружия.

Статья создана участником Лиги авторов. О том, как она работает и как туда вступить, рассказано в этом материале.

Источник

Химическое оружие — виды, создание. Применение в прошлом и «сегодня».

Химическое оружие — как оружие массового поражения — трижды оказывалось запрещенным международными договоренностями: Гаагской конвенцией, Женевским протоколом и Конвенцией о запрещении химического оружия и его уничтожении. Несмотря на это, оружие, которое способно дистанционно убить тысячи людей, использовалось как в мировых войнах, так и во время локальных конфликтов — во Вьетнаме и Ираке. И самое страшное — используется до сих пор. 150 лет назад родился Фриц Габер, удостоившийся Нобелевской премии по химии за разработку процесса Габера — основы производства отравляющих газов в военных целях.

Тысячелетиями солдаты отравляли источники воды, колодцы или наконечники стрел, чтобы навредить врагу. В истории нового времени намеренное применение химического оружия было широко распространено в ходе Первой мировой войны. Всего на ее фронтах от применения отравляющих газов погибло более 90 тыс. солдат. Многие умерли от осложнений спустя несколько лет после окончания войны. Между тем научные исследования по применению ядовитых газов были продолжены, в основном под видом разработки средств для борьбы с вредными насекомыми. Россия избавилась от своего запаса отравляющих средств в 2017 году, а США обещают утилизировать свой арсенал к 2023 году. Многие военные историки склоняются к идее, что XXI век станет последним, когда владение химическим оружием будет легальным с точки зрения международного права. Но разработки и, возможно, даже использование оружия в других странах продолжаются и сейчас.

Отец химического оружия

Использовать хлор в военных целях придумал немецкий химик Фриц Габер. Его считают первым ученым, который создал свое изобретение исключительно для военных нужд.

Габер находился на службе у германского правительства. Как консультанту военного министерства Германии, ему было поручено создать отравляющее вещество раздражающего действия, которое заставляло бы войска противника покидать траншеи. Фриц Габер обнаружил, что хлор — чрезвычайно ядовитый газ, который благодаря своей высокой плотности концентрируется низко над землей. Он вызывает сильный отек слизистых оболочек, кашель, удушье и в итоге приводит к смерти. Кроме того, яд был дешев: хлор содержится в отходах химической промышленности. Через несколько месяцев Фриц Габер и его сотрудники создали оружие с использованием газообразного хлора, которое было запущено в производство в январе 1915 года.

Хотя ученый ненавидел войну, он считал, что применение химического оружия может сохранить многие жизни, если прекратится изматывающая траншейная война на Западном фронте. Впервые по методу Габера атаку хлором применили немецкие войска в Первой мировой войне в атаке под Ипром 22 апреля 1915 года. С этого дня ведет отсчет история применения химоружия.

От траншейной войны до терроризма

Боевые отравляющие вещества специально разработаны так, чтобы органы чувств человека не могли их распознать. Их нельзя увидеть, нельзя почувствовать запах, поэтому и нельзя убежать. Они достаточно токсичны, чтобы причинить вред здоровью прежде, чем вы ощутите их присутствие. Все эти вещества тяжелее воздуха, поэтому оседают в подвалах и траншеях, ведь они были разработаны, чтобы убивать и калечить солдат в окопах. Некоторые из этих веществ очень стойкие. Они остаются на теле, волосах, коже, одежде, что приводит к вторичному заражению: вещество поражает других солдат и медиков, которые пытаются помочь пострадавшему.

Классификация агентов химоружия

Отравляющие вещества на основании их времени действия классифицируются как постоянные или непостоянные агенты. Более летучие агенты, такие как хлор, фосген и цианистый водород, считаются непостоянными, тогда как менее летучие агенты, такие как серная горчица (иприт) и Vx (фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, использовался в оружии типа «Фолиант» — «Хайтек») являются стойкими агентами. Исходя из их химической структуры, они могут быть классифицированы как фосфорорганические, сераорганические и фторорганические соединения, а также мышьяки.

По характеру физиологического воздействия химическое оружие разделяют на шесть типов отравляющих веществ:

• ОВ нервно-паралитического действия — действующие на нервную систему;

• ОВ кожно-нарывного действия — травмирующие кожные покровы;

• ОВ общеядовитого действия — нарушающие передачу кислорода из крови в ткани;

• ОВ удушающего действия — поражающие легкие;

• ОВ психохимического действия — нарушающие нормальную психическую деятельность

человека, в том числе провоцирующие кратковременную слепоту, глухоту или ограничение двигательных функций;

• ОВ раздражающего действия (ирританты) — быстродействующие кратковременные вещества, вызывающие слезотечение, кашель или чихание;

• ОВ в виде токсичных веществ.

Самым опасным видом признают ОВ нервно-паралитического воздействия. Их действие сугубо индивидуально для каждого отдельно взятого человека. Просчитать, какая доза будет несмертельной для использования при массовом поражении, невозможно.

Первый известный нервный агент, Tabun (GA), был разработан немецким химиком Герхардом Шредером в 1930-х годах во время его исследований по разработке новых инсектицидов. После этого был разработан ряд нервных агентов, известных как G-агенты, которые включают в себя зарин и зоман. Большое значение было уделено повышению их потенции и устойчивости к окружающей среде. Так появились V-агенты, как более стабильные версии G-агентов. Серосодержащий Vx был более эффективен, чем зарин, и стабилен, менее летуч и растворим в воде, действовал через прямой контакт с кожей и сохранялся в окружающей среде в течение нескольких недель после высвобождения.

Единственное известное применение нервных агентов на поле боя было в Иракско-иранском конфликте во время войны 1980–1988 годов. По сообщениям, Ирак использовал нервные агенты против иранских войск, а затем и против членов своего курдского населения на севере страны. По заверениям ученых, последствия атак проявляются и сейчас — у детей, которые рождены уже после конфликта.

Воздействие нервных агентов — это атака на рецепторы в центральной нервной системе. Реакция может проявляться в виде сужения зрачка, повышенной выработки слюны, насморка, потоотделения, мочеиспускания, дефекации, кашля, резкого защитного сужения бронхов, снижения сердечного ритма и артериального давления, мышечных судорог и тремора, нарушения ритма сердца. Наиболее критическими эффектами называют паралич дыхательных мышц и угнетение дыхательного центра. В конечном итоге смерть наступает в результате остановки дыхания. Если концентрация нервного агента предельна, смерть наступает немедленно.

Атака с запахом яблонь

Нервно-паралитические агенты из-за своей чудовищной поражающей силы уже привлекали внимание террористических организаций, которые использовали отравляющие газы в своих акциях. Так, 27 июня 1994 года была совершена первая террористическая атака с применением химического оружия против мирного населения. Японская секта «Аум Синрикё», запрещенная на территории РФ, использовала около 20 кг почти чистого зарина в Мацумото, префектуре Нагано. В результате атаки погибло семь человек, более 200 пострадало.

Члены «Аум Синрикё» снова применили зарин 30-процентной концентрации 20 марта 1995 года при атаке в токийском метро. Погибло, по разным данным, от десяти до 27 человек, 54 получили тяжелое отравление, повлекшее долгосрочное расстройство здоровья, около тысячи человек имели после теракта кратковременные нарушения зрения. Всего отравления различной степени тяжести получило от 5 тыс. до 6,3 тыс. человек.

Случаи применения химического оружия в Сирии получили большой резонанс. Первые сообщения об использовании отравляющих веществ в этой стране появились в СМИ в 2012 году. Тогда, как заявила сирийская оппозиция, в пригороде города Хомс — Эль-Байда — в результате химической атаки правительственных сил погибли шесть человек. В 2013 году эксперты из Организации по запрещению химического оружия и ВОЗ изучили семь случаев, когда стороны конфликта в Сирии подозревались в применении отравляющих веществ. В пяти случаях применение нервно-паралитического газа зарина подтвердилось. Согласно данным расследования ООН, ночью 21 августа 2013 года по жилым районам были выпущены несколько ракет с боеголовками, содержащими в общей сложности порядка 350 л зарина.

В 2017 году, во время апрельской операции, эксперты снова зафиксировали новую смертоносную атаку. Первоначальные результаты вскрытия жертв атаки в сирийской провинции Идлиб показали применение зарина. Сирийское правительство и Минобороны РФ настаивают, что газ используется боевиками.

Зарин — фосфорорганическое ОВ нервно-паралитического действия. Зарин был открыт в 1938 году в Вуппертале двумя немецкими учеными, пытавшимися получить более мощные пестициды. В середине 1938 года формула вещества была передана в Отдел химического оружия вермахта, который сделал заказ на массовое производство зарина для военных нужд, но Германия в итоге отказалась от применения нервно-паралитических газов. В первую половину 1950-х годов НАТО принял зарин на вооружение. СССР и США в это время производили зарин в военных целях.

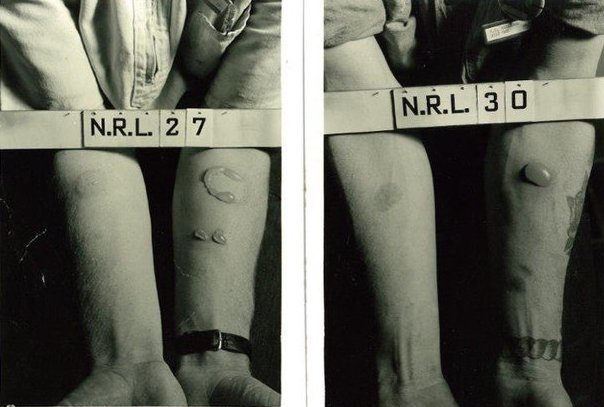

В 1953 году 20-летний Рональд Мэддисон, инженер Военно-воздушных сил Великобритании из Консетта, графство Дарем, умер при испытании зарина на человеке в научно-технической лаборатории Портон-Даун в Уилтшире. Мэддисону было сказано, что он участвует в эксперименте по лечению насморка. В течение десяти дней после его смерти следствие велось в тайне, после чего был вынесен вердикт «несчастный случай». В 2004 году следствие было возобновлено, и после 64-дневного слушания суд постановил, что Мэддисон был незаконно убит «воздействием нервно-паралитического яда в бесчеловечном эксперименте».

Его королевское величество иприт

Кожно-нарывные агенты химического оружия (везиканты) — токсичные соединения, которые вызывают повреждения кожи, напоминающие ожоги. Эти агенты при вдыхании воздействуют и на верхние дыхательные пути, и на легкие, вызывая отек. Также после атак были зафиксированы и серьезные травмы глаз. Существуют две формы везикантов: аналоги горчичного газа и мышьяк. Самым важным веществом в этом классе является иприт, который называют королем кожно-нарывных агентов.

Клиническим признаком воздействия иприта является относительное отсутствие симптомов. Продолжительность этого латентного периода, а также скорость и интенсивность развития симптомов зависят от режима воздействия, концентрации агента и условий окружающей среды. В виде газа или аэрозоля горчичный газ атакует кожу, глаза и дыхательные пути. Химическое повреждение начинается через одну-две минуты после контакта, но реакция в виде боли, как правило, приходит через четыре-шесть часов. Тяжесть повреждения глаз варьируется от конъюнктивита до помутнения роговицы, изъязвления и разрыва. Кожа может пострадать как незначительно — что-то подобное солнечному ожогу, так и до волдырей, которые сливаются в одну болезненную мокнущую рану. Воздействие газа может вызвать коагуляционный некроз дермы. Существует большая опасность бактериальной инфекции легких, которая может привести к бронхопневмонии. Последняя зачастую является причиной смерти после воздействия иприта. Также вещество может вызвать повреждение костного мозга, что приводит к лейкопении. Прием пищи или воды, отравленной горчичными соединениями, вызывает тошноту, рвоту, боль и диарею.

Третьими по опасности типом агентов химического оружия называют агенты общеотравляющего воздействия. Они оказывают свое токсическое действие на клеточном уровне, прерывая цепь переноса электронов во внутренних мембранах митохондрий. Эти агенты также известны как системные, поскольку блокируют определенные специфические ферменты. Цианид водорода — синильная кислота (HCN) — и хлорид цианогена (CNCl) являются основными агентами в этом классе. Хлорид цианогена оказывает сильное слезоточивое и удушающее действие. Агент проникает в фильтрующие элементы противогаза легче, чем любой другой агент. Такое свойство открылось еще во время применения хлорциана в Первой мировой войне. Ирак также применял такое химическое оружие в конфликте с Ираном во время войны 1983–1988 годов. Очень высокая летучесть общеотравляющих агентов делает их менее смертельными на поле боя, но их использование в качестве оружия террористов зависит от их эффективности при развертывании в закрытых помещениях.

Утоплены на суше

Удушающие агенты травмируют человека главным образом в дыхательных путях, то есть в носу, горле и, в частности, в легких. В крайних случаях мембраны набухают, легкие наполняются жидкостью, смерть наступает от недостатка кислорода. Смертность такого типа описывается как «утопление на суше». Хлор и фосген являются наиболее известными среди этого класса, хотя дифосгены, оксид азота и перфторизобутилен (PFIB) также относятся к этой группе. Удушающие агенты были одними из первых, произведенных в больших количествах, и широко использовались во время Первой мировой войны. Газообразный фосген был причиной около 80% смертей от химических веществ в Первой мировой войне. Дифосген — это в основном фосген с добавленным к нему хлороформом, который способен проникать даже сквозь металлические канистры.

Вдыхание низких концентраций фосгена приводит к учащенному и поверхностному дыханию, уменьшению дыхательного объема, брадикардии и гипотонии. Также наблюдаются многие сопутствующие симптомы — повышенное слюноотделение, тошнота, мочеиспускание и дефекация.

Оружие раздражающего действия мы довольно часто видим в новостях, когда полиция различных стран мира использует аэрозоли с дибензоксазепином (CR), хлорбензальмалондинитрилом (CS) или хлорацетофеноном (CN) для подавления массовых беспорядков. В газовом оружии для самообороны (перцовых баллончиках и газовых пистолетах) так же используются ирританты. На вооружении Росгвардии РФ в данный момент состоят слезоточивые газы «Черемуха» и «Сирень».

Хлорацетофенон (используется в газе «Черемуха») — очень ядовит, типичный лакриматор, воздействует на органы зрения и дыхания, обжигает кожу. Начало действия — через 0,5–2 минуты. Продолжительность раздражающего действия — 5–30 минут. Симптомы постепенно исчезают через один-два часа. Нахождение в облаке более пяти минут считается опасным.

«Сирень» (хлорбензальмалонодинитрил) в малых концентрациях обладает раздражающим действием на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях вызывает ожоги открытых участков кожи, в некоторых случаях — паралич дыхания, сердца и смерть. Признаки поражения: сильное жжение и боль в глазах и груди, сильное слезотечение, непроизвольное смыкание век, чихание, насморк (иногда с кровью), болезненное жжение во рту, носоглотке, в верхних дыхательных путях, кашель и боль в груди. При выходе из зараженной атмосферы или после надевания противогаза симптомы продолжают нарастать в течение 15–20 минут, а затем постепенно в течение одного-трех часов затихают.

Но эти газы с незамысловатыми цветочными названиями не могут стать причиной смерти при использовании на открытой местности.

Травля неугодных или зачистка сведущих

Седьмой тип химического оружия — токсические и радиоактивные агенты. Ядовитые химические соединения, синтезируемые в природе живыми организмами, такими как бактерии, грибки, наземные или морские животные, называются токсинами. Основываясь на механизме действия, они группируются как кардиотоксины, дерматотоксины, гепатотоксины, нейротоксины и прочие. Наиболее сильными являются нейротоксины — ботулинический и столбнячный токсины, но есть и другие, такие как стафилококковый энтеротоксин. Ботулинический токсин является наиболее токсичным агентом, известным когда-либо человеку, и очень мощным нейротоксином, который блокирует высвобождение AChE из холинергических нервов нервной системы человека. Смертельная доза для людей находится в диапазоне субмикрограмма, и этот диапазон во много раз ниже, чем доза для нервных агентов.

Ботулотоксин — нейротоксин белковой природы, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum. Сильнейший органический яд из известных науке органических токсинов и одно из самых ядовитых веществ. Попадание ботулотоксина в организм вызывает тяжелое токсическое поражение — ботулизм, который в естественных условиях встречается у людей, лошадей, птиц, реже — у крупного рогатого скота, пушных зверей.

Определенные дозы различных радиоактивных веществ также используются в качестве химического оружия. По заверениям исследователей, их часто применяют спецслужбы. В 2006 году полонием был отравлен Александр Литвиненко.

Александр Вальтерович Литвиненко — подполковник советской и российской госбезопасности, в 1988–1999 годах — сотрудник КГБ, ФСБ. Умер в Лондоне в результате отравления полонием-210. Одним из последствий отравления стали дипломатические скандалы и трения, ухудшившие двусторонние отношения между Россией и Великобританией.

Если полоний попадает в организм, то он смертелен даже в ничтожно малых дозах. Менее грамма серебристого порошка достаточно для того, чтобы кого-то убить. В ходе исследования 2007 года ученые Министерства здравоохранения Великобритании показали, что после попадания полония в кровь его мощное действие почти невозможно остановить. У отравившейся жертвы наступает постепенный отказ различных органов по мере того, как альфа-частицы атакуют печень, почки и костный мозг. Симптомы Литвиненко изначально были типичными — тошнота, выпадение волос, распухание горла и бледность.

4 марта 2018 года в городе Солсбери Сергей Скрипаль, российский и британский военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, полковник, обвиненный в шпионаже и лишенный звания, и его дочь Юлия, предположительно, стали жертвами умышленного отравления нервно-паралитическим веществом из семейства, известного как «Новичок». По мнению британского правительства, к отравлению причастна Россия. Отравление вызвало крупный международный скандал, в результате которого более 30 стран и организаций выслало российских дипломатов. Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Москва отвергает обвинения Британии в нарушении конвенции о запрещении химического оружия. Он также отметил, что в России никогда не было программы под кодовым названием «Новичок», и любые обвинения британцев в сокрытии Россией какого-либо химоружия «не по адресу».

Агенты группы «Новичок» — одни из самых токсичных отравляющих веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, поражающее нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич.

«По своему коварству (“боевым характеристикам”) оно значительно превзошло известный VX, поражение от него практически неизлечимо. Во всяком случае, люди, которые в свое время подверглись воздействию этого ОВ, так и остались нетрудоспособными инвалидами», — писал в 1992 году Вил Мирзаянов, бывший сотрудник Государственного союзного НИИ органической химии и технологии (ГСНИИОХТ), которое занималось разработкой этих агентов.

В связи с этим заявлением Мирзаянова младшего обвинили в разглашении государственной тайны и дважды арестовывали — в январе и марте 1994 года.

Фриц Габер и не подозревал, какое оружие он отдает в руки своему правительству. Он надеялся, что изобретенный им газ будет просто вытравливать солдат из траншей и приведет к более быстрому исходу войны, поражению оппонентов, — и поможет избежать большего количества жертв.

Его жена, тоже химик, была более дальновидной и регулярно устраивала мужу-ученому скандалы относительно опасности его разработок. 2 мая 1915 года Клара Иммервар в пылу ссоры с мужем выстрелила себе в грудь из пистолета Фрица. Она, будучи пацифисткой и борцом за права женщин, так и не смогла примириться с мыслью о причастности ее мужа, а опосредованно и ее самой, к созданию оружия массового поражения. На следующее утро после ее смерти Фриц Габер организовал первую газовую атаку на Восточном фронте.

Их единственный сын, Герман Габер, в 1946 году также покончил с собой. Все родственники Фрица Габера, иудея из хасидской семьи, погибли в гитлеровских лагерях смерти, по большей части — в газовых камерах. Газовых камерах, которые работали на газе «Циклон Б», разработанном под руководством Фрица Габера. Возможно, великий ученый предвидел такой исход с приходом Гитлера к власти и не смог это пережить. Он умер в 1934 году — по пути в Палестину, убегая от своего же оружия.

Найдены дубликаты

«Если полоний попадает в организм, то он смертелен даже в ничтожно малых дозах. Менее грамма серебристого порошка достаточно для того, чтобы кого-то убить»

Значительно менее грамма, 1мкг = 10^-6 г.

По оценке специалистов летальная доза полония-210 для взрослого человека — оценивается в пределах от 0,1—0,3 ГБк (0,6—2 мкг) при попадании изотопа в организм через лёгкие, до 1—3 ГБк (6—18 мкг) при попадании в организм через пищеварительный тракт.

А нас в армии хлорпикрином( https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлорпикрин ) травили. Не нашел про него упоминаний в этом посте.

Будет время напишу подробнее. Смешно было-до слез(((

Боевые отравляющие вещества в Первой Мировой

Боевые отравляющие вещества (БОВ) – токсичные химические соединения, предназначенные для поражения живой силы противника. БОВ – являются основным поражающим элементом химического оружия.

Ещё с древних времён люди отравляли источники воды и пищи своих врагов, наносили на своё оружие и ловушки нечистоты или как некоторые племена использовали ядовитые выделения разных животных.

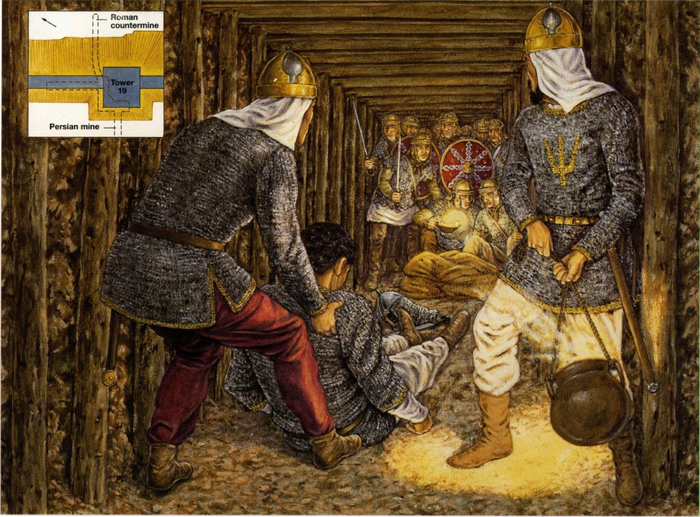

Так на раскопках руин античного города Дура-Европос (на территории современной Сирии) который в 256 году принадлежал Риму и был осаждён Сасанидами нашли следы применения отравляющих веществ, исследователями была реконструирована картина произошедшего.

Войска Сасанидов рыли туннель под стены, чтобы ворваться в город, римляне стали рыть встречный туннель. В какой-то момент, во время боя с римскими солдатами, войска сасанидов подожгли смесь из смолы и серы и стали прокачивать ядовитый дым с помощью мехов навстречу римлянам, в результате 20 находившихся в туннеле легионеров погибли.

Гипотеза об использовании персами химического оружия основывается на обнаруженных в туннеле частицах серы.

Мощный толчок в развитии химическое оружие получило в годы Первой Мировой.

Первыми химическое оружие применили французы, но оружие нелетальное. В августе 1914 года французские войска применили 26 мм гранаты, наполненные разными слезоточивыми газами. В октябре того же года немецкие войска использовали нелетальную химию в своих снарядах в битве при Нев-Шапель против англичан.

Самый известный случай, который считается первым массовым применением смертельного химического оружие произошёл 22 апреля 1915 года у бельгийского города Ипр, немецкие войска распылили 168 тонн хлора, а также обстреляли войска Антанты минами с ипритом (горчичный газ). Газ стал двигаться в сторону французских позиций в виде облаков желтовато-зелёного цвета. Немецкая пехота также пострадала от газов.

Сразу же после этого Антанта заявила, что Германия нарушает принципы международного права, а Берлин ответил, что Гаагская конвенция запрещала лишь применение химических снарядов, а не газов.

После этого количество применений разного химического оружия росло лавинообразно на всех фронтах и каждой стороной конфликта.

Разрабатывались новые и более токсичные соединения, придумывались более совершенные методы доставки. А также способы защиты от химического оружия.

Одним из самых известных случаев применения химического оружия против русских войск, была атака крепости “Осовец”. После безуспешных боёв и отвергнутого предложения о сдаче крепости, немецкие войска одновременно с артиллерийским огнём применили газ – смесь хлора с бромом. Имея в начале 2 км в ширину, газовая волна сразу начала сильно расширяться по фронту и уже через 10 км имела ширину 8 км.

короткометражка от Wargaming

Все, кто не укрылся в помещениях получили смертельное отравление, в атаку на крепость пошли около 7 тысяч пехотинцев, но некоторые историки заявляют, что после применения химического оружия пехота пошла в атаку слишком рано, немцы сами понесли большие потери от газа, а также неохотно шли через болота к крепости.

Когда немецкая пехота подошла к передовым укреплениям крепости, навстречу им в контратаку поднялись оставшиеся защитники первой линии — остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка, чуть больше 60 человек. Солдаты сотрясались от дикого кашля, вызванного химическими ожогами лёгких, их лица были обмотаны окровавленными тряпками. Кожа, возможно, имела зеленоватый оттенок, а роговица была темнее обычного. Неожиданная атака и вид атакующих повергли немецкие подразделения в ужас и обратили в бегство.

Позже журналисты и участники событий окрестили этот случай как “атаку мертвецов”. В наше время “атаку мертвецов” хорошо показали и популяризировали компания Wargaming (короткометражкой) и шведская хэви-пауэр-метал группа Sabaton своей песней об этом событие, а также кавер их песни на русском от Radio Tapok.

Хотя непосредственно после применения химического оружия на поле боя погибало не так много солдат, количество поражённых и выведенных из строя было достаточно большим.

Впоследствии были разработаны более совершенные методы защиты и борьбы с химическими атаками, плюс само применение газов было связано с погодой, ветром и многими другими факторами, эффективность подобного вооружения сильно упала.

Господин отравитель

Химическая атака. Франция, 1918 год. Фото Национального управления архивов и документации США

Немецкий химик Фриц Габер полагал, что химическое оружие сможет остановить войны

22 апреля 1915 года в районе бельгийского города Ипр немцы применили новое оружие: из почти 6 тыс. вкопанных в землю на 7-километровом участке фронта баллонов в течение 5–8 минут было выпущено 168 т хлора. Попутный ветер понёс в сторону противника желтоватое газовое облако длиной более 7 км и шириной до 1 км. Ядовитый смог плотно накрыл позиции обороняющихся; в их рядах началась паника. Из 15 тыс. британцев и французов, находившихся на переднем крае, по меньшей мере 1200 задохнулись, ещё 3 тыс. получили поражение глаз и дыхательных путей.

Химическое оружие кайзера Вильгельма II создал химик Фриц Габер, еврей, всю жизнь считавший себя немцем. После Ипра Вильгельм II лично присвоил вице-вахмистру Габеру офицерское звание капитана: в кайзеровской армии еврей, как правило, мог дослужиться лишь до чина унтер-офицера. В кабинете Габера висел портрет Вильгельма II с подписью императора.

Фриц Габер родился 9 декабря 1868 года в Бреслау в семье состоятельного коммерсанта Зигфрида Габера. На следующий год после его рождения, 3 июля 1869 года, в Пруссии был принят закон об отмене «всех ещё существующих ограничений в гражданских и политических правах, вытекающих из принадлежности к вероисповеданию». Этот закон открыл евреям доступ к должностям в правительственных учреждениях, судах, к преподавательской и научной деятельности в государственных учебных заведениях.

Габеры, как и многие немецкие граждане Моисеевой веры, считали Германию своей родиной. Отец назвал мальчика немецким именем Фридрих (Фриц) – в честь основателя правившей в Пруссии династии Гогенцоллернов короля Фридриха I.

По окончании гимназии св. Елизаветы в Бреслау Фриц стал изучать химию: с этой наукой был связан семейный бизнес Габеров – производство и продажа красителей. С 1886 по 1891 год Фриц Габер обучался в Гейдельбергском и Берлинском университетах. В 1891 году Габер защитился и подал документы в Лейпцигский университет на должность ассистента. Но молодой учёный так и не смог получить эту должность: причиной было его еврейство. В 11 ведущих немецких университетах, включая Берлинский, в то время не было ни одного не крестившегося профессора-еврея. По образному выражению великого немецкого поэта еврейского происхождения Генриха Гейне, многие евреи рассматривали крещение как своеобразный «входной билет» в высшее общество, позволявший реализовать свои знания, умения, таланты. В 1893 году Габер крестился и стал членом протестантского прихода в Карлсруэ. В 1894 году он был принят на должность ассистента; в 1896 году защитил диссертацию доктора наук и в том же году стал приват-доцентом Высшей технической школы в Карлсруэ. В 1906 году Габер стал профессором этой школы.

В 1911 году в берлинском районе Далем были открыты Институт химии и Институт физической химии и электрохимии Общества им. кайзера Вильгельма. Директором Института физической химии и электрохимии был назначен Фриц Габер, который занимал эту должность до 1933 года (в 1953 году Институту было присвоено имя Фрица Габера). В 1912 году Габер получил чин тайного советника и профессуру в Берлинском университете.

Как и большинство немецких евреев, Габер был большим патриотом Германии, чем сами немцы; он действовал по правилу «в мире – за человечество, в войне – за отечество». С началом Первой мировой войны Габер был прикомандирован к военному министерству, где был создан департамент военных ресурсов. Химическое отделение этого департамента курировал Габер: подразделение получило неофициальное название «бюро Габера». В 1916 году Габер был назначен начальником химической службы рейха, ответственным за все исследования и производство химического оружия и средств противохимической защиты, а также подготовку военных химиков.

В 1901 году Фриц Габер женился на Кларе Иммервар (1870–1915), в замужестве Габер, крещёной еврейке, одной из первых в Германии женщин – докторов химии. Клара была категорически против работ своего мужа по созданию химического оружия, считая его «омерзительным и варварским». После Ипра Клара от ужаса перед тем, что сделал Фриц, покончила с собой выстрелом из служебного пистолета мужа. Уже на следующий день капитан Габер выехал на Восточный фронт готовить новую газовую атаку.

В ночь на 31 мая 1915 года немцы произвели газобаллонную атаку у Воли Шидловской против частей 2-й русской армии, преграждавшей противнику путь к Варшаве. Габер добавил к хлору газ фосген, который проникал сквозь существующие тогда средства защиты. Было отравлено 34 русских офицера и 7140 солдат (по другим сведениям, было отравлено около 9 тыс. человек), из которых 4 офицера и 290 солдат умерли.

Массовое применение отравляющих веществ стало первым зафиксированным нарушением международного гуманитарного военного права. Статьей 23 Гаагской конвенции 1899 года запрещается применение боеприпасов, единственным предназначением которых является отравление живой силы противника. Этот запрет был подтвержден второй Гаагской конвенцией 1907 года «О законах и обычаях сухопутной войны», принятой по инициативе русского царя Николая II. Обе Гаагские конвенции подписали Франция, Германия, Италия, Россия и Япония. США поддержать Гаагскую конвенцию 1899 года отказались.

Газовая война во время Первой мировой войны, по сути, представляла войну химиков, где Фриц Габер противостоял французскому нобелевскому лауреату Виктору Гриньяру и во многом оказался более успешен.

Габер защищал химическое оружие от обвинений в том, что его применение негуманно, говоря, что смерть есть смерть, независимо от того, что является ее причиной. Он заявлял, что применение ядовитых газов принципиально ничем не отличается от применения «обычных» бомб или снарядов. Более того, Габер был уверен, что использование газового оружия сокращает сроки войны. Как вспоминал один из близких друзей Габера физик Макс Планк, Габер, будучи типичным немецким романтиком, был уверен, что как только мир увидит кошмарные последствия отравления хлором, правительства содрогнутся от ужаса и тотчас же война закончится, а в Европе воцарится вечный мир.

Тем не менее за годы Первой мировой войны от примененных как Центральными державами, так и Антантой боевых отравляющих веществ погибли 88,5 тыс. солдат и офицеров, более 1 млн 232 тыс. были ранены, а война продолжалась 4 года и 3,5 месяца.

По окончании Первой мировой войны Антанта предъявила Германии список из 900 военных преступников, в числе которых был и Фриц Габер. Габер снял военную форму, отрастил бороду и переехал в Швейцарию в Санкт-Мориц, где принял швейцарское гражданство. Но вскоре союзники отозвали обвинение против Габера, и он смог вернуться в Германию.

К этому времени у его уже была новая семья: в 1917 году Габер женился на Шарлотте Натан, занимавшей должность генерального секретаря «Германского общества 1914 года» – дискуссионного клуба промышленников, учёных, политиков, представителей военной элиты и творческой интеллигенции, членом которого был и Габер. У Фрица и Шарлотты родились двое детей: Людвиг и Ева. В 1927 году их брак распался. После 1933 года Шарлотта с детьми переселилась в Англию.

В 1919 году Фрицу Габеру была присуждена Нобелевская премия по химии за 1918 год. Представляя нового лауреата, президент Шведской королевской академии наук А.Г. Экстранд сказал: «Открытия Габера представляются чрезвычайно важными для сельского хозяйства и процветания человечества».

Однако учёные из стран Антанты выразили протест против решения Нобелевского комитета. Они заявили, что Габер – военный преступник.

Нобелевскую премию Габер получил за синтез аммиака. Этот химический процесс был разработан Фрицем Габером и Карлом Бошем в Университете Карлсруэ в 1894–1911 годах. Процесс Габера–Боша стал важной вехой в промышленной химии, поскольку он сделал производство азотных удобрений, взрывчатых веществ и химического сырья независимым от природных месторождений нитрата натрия. С тех пор Германия могла производить взрывчатку и порох в количестве, необходимом для ведения войны. Кроме того, процесс Габера–Боша сделал возможным промышленное производство аммиака и, как следствие, дешёвых удобрений для сельского хозяйства.

В 1925 году, с созданием фирмами BASF, Hoechst и Bayer химического концерна IG Farben, Габер вышел в его наблюдательный совет. Дочернее предприятие IG Farben занималось производством инсектицида «Циклон Б», разработанного в руководимом Габером институте. «Циклон Б» использовался нацистами в газовых камерах концлагерей: во время Второй мировой войны он был испытан в Освенциме на советских военнопленных и затем широко применялся для «окончательного решения еврейского вопроса».

В Веймарской республике Габер пользовался огромным уважением как большой патриот, крупный учёный, нобелевский лауреат, талантливый организатор науки и химической промышленности. Среди почетных должностей и званий Габера было и советское: в 1932 году за заслуги в развитии химической промышленности СССР (прежде всего военной химии) Фриц Габер был избран почётным членом Академии наук СССР. Габер стоял у истоков германо-советского сотрудничества в сфере военной химии. Под его руководством в 1919 году была создана германская секретная программа по разработке и производству химического оружия, запрещённого Версальским договором.

Военно-химическое сотрудничество между РСФСР и Веймарской республикой активно развивалось после подписания 16 апреля 1922 года Рапалльского договора, который включал секретную статью о совместном развитии военной технологии. 14 мая 1923 года в Москве советская и германская стороны подписали договор о строительстве завода по производству отравляющих веществ. Технологическую помощь оказал рекомендованный Габером химический концерн Штольценберга.

В 1933 году, после прихода в Германии к власти Гитлера, положение Габера в корне изменилось. 7 апреля 1933 года был опубликован закон «О восстановлении профессионального чиновничества», согласно которому чиновники «неарийского происхождения» подлежали увольнению на пенсию и лишались своих почетных званий.

Нацисты сразу же напомнили Габеру его еврейское происхождение. То, что Габер после крещения стал христианином, для нацистов не имело никакого значения. Евреем объявлялся тот, в чьих жилах текла еврейская кровь. Как писал английский ученый Дж. Э. Коутс, «великий немецкий химик, солдат и патриот стал просто евреем Габером».

Габеру было предписано уволить всех сотрудников-евреев; но ему, ввиду личных заслуг перед Германией, разрешалось остаться: «арийский параграф» закона «о восстановлении профессионального чиновничества» не распространялся на «неарийцев», которые «состояли на службе до 1 августа 1914 года или воевали на фронте во время мировой войны на стороне немецкого народа и его союзников». В ответ Габер подал заявление об отставке: «За более чем 40-летнюю службу я подбирал своих сотрудников по их интеллектуальному развитию и характеру, а не на основании происхождения их бабушек. Я не желаю в последние годы моей жизни изменять этому принципу».

В мае 1933 года Габер навсегда покинул Германию и направился в Англию. «В Германии я был больше, чем высокопоставленный военный, и больше, чем директор в промышленности. Я был основателем мощной промышленности. Моя работа проложила путь колоссальному развитию немецкой промышленности и армии. Все двери были передо мной открыты», – говорил он своему британскому другу и коллеге-химику, одному из лидеров сионизма Хаиму Вейцману (в 1949 году Вейцман стал первым президентом Государства Израиль).

В течение четырёх месяцев Габер работал в Кембриджском университете. Британские учёные, техники и лаборанты бойкотировали его из-за участия в разработке германского химического оружия. Великий английский физик Эрнст Резерфорд принципиально не подавал ему руки.

Хаим Вейцман предложил Габеру должность директора Научно-исследовательского института им. Зифа (ныне Институт им. Вейцмана) в Реховоте, на территории британского мандата в Палестине. Габер принял это предложение. Но добраться до Святой земли ему не удалось: он умер 29 января 1934 года в Базеле, в Швейцарии. «Я был немцем в такой мере, что только сейчас почувствовал всю силу этого ощущения… Я жил слишком долго», – этими словами Габер закончил свое последнее письмо. Габеру было 65 лет.

Автор Борис Львович Хавкин – кандидат исторических наук, профессор кафедры истории России новейшего времени факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ.

Источник