- Специализация района

- Смотреть что такое «Специализация района» в других словарях:

- § 9. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

- Читайте также

- § 9. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

- § 29. ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

- Глава 1. Социально-экономическое развитие России в конце XIX — начале XX в. Начальный этап индустриализации страны

- ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РУСИ В XI — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в

- Реформы и промышленное развитие страны

- § 2. Социально-экономическое развитие страны

- 12.4. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период

- 19.3. Послевоенное экономическое развитие страны

- Экономическое развитие страны

- Хозяйственное развитие региона

- 59 РАЗВИТИЕ СТРАНЫ В ГОДЫ НЭПА

- 3. Социально-экономическое развитие страны

- 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА УКРАИНЕ

- 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗОВ

- §§ 25—26. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТВЕРСКОГО КРАЯ В XVII В.

Специализация района

Финансовый словарь Финам .

Смотреть что такое «Специализация района» в других словарях:

специализация района — Ориентация хозяйства района на производство товаров и услуг для внерайонного потребления в общей системе территориального разделения труда … Словарь по географии

Флаг Октябрьского района (Ростовская область) — У этого термина существуют и другие значения, см. Флаг Октябрьского района. Флаг муниципального образования «Октябрьский район» Октябрьский район Ростовская область Россия … Википедия

Спортивная жизнь Курортного района Санкт-Петербурга — Спортивная жизнь Курортного района Санкт Петербурга, неотделима от жизни России, отмечающей каждую вторую субботу августа День физкультурника[1]. Основу физкультурного движения в районе составляют 55 коллективов организаций, учреждений, в том… … Википедия

Культурная жизнь Курортного района Санкт-Петербурга — Содержание 1 Предприятия и учреждения культуры 2 История 3 Ансамбли … Википедия

Флаг Жирновского района — Флаг Жирновского муниципального района Жирновский район Волгоградская область Россия … Википедия

Флаг Камышинского района — Флаг Камышинского муниципального района Камышинский район Волгоградская область Россия … Википедия

Герб Жирновского района — Герб Жирновского района … Википедия

Герб Жирновского района Волгоградской области — Описание Решением Жирновской районной Думы Волгоградской области от 17 июля 2009 г. №51/288 Д О гербе и флаге Жирновского муниципального района были утверждены новые редакции Положений о гербе и флаге. Cогласно тексту Положения о гербе: Глава 2.… … Википедия

Камышинский район — Герб … Википедия

СССР. Экономические районы — Экономические районы СССР Объективная основа экономического районирования ‒ территориальное разделение труда, а экономический смысл ‒ повышение эффективности общественного производства в результате специализации и комплексности развития. В… … Большая советская энциклопедия

Источник

§ 9. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

§ 9. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

Сельское хозяйство. Смута нанесла большой урон экономике страны. Во многих уездах заброшенные пашни составляли около половины угодий. Правительство стремилось поддержать хозяйство служилых людей, которые составляли главную опору власти. Дворяне получали новые наделы из государственных земель, которые к началу XVII в. ещё оставались в Новгородской и Псковской землях, в Поморье и Поволжье, Волжском и Печерском краях.

Увеличилось количество крепостных в крупных вотчинах. Например, князья Голицыны в 1646 г. имели 3700 крепостных, а в 1678 г. – уже 12 500. Количество крестьян, принадлежавших князьям Долгоруким, увеличилось с 1300 до 14 тыс. Такая же картина наблюдалась в хозяйствах других видных представителей знати: Морозовых, Прозоровских, Ромодановских, Салтыковых, Шереметевых. Крупными вотчинниками были монастыри, в их хозяйствах трудились тысячи крестьян.

Государственные (черносошные) крестьяне жили на землях, принадлежавших государству, главным образом на севере страны. Они не считались собственниками земли, но фактически могли передавать её по наследству, закладывать и продавать.

В Европейской России преобладало трёхполье, в Сибири развивалась переложная система земледелия. Воевода Томска отмечал, что люди пашут землю без удобрений по 8 – 10 лет, а как земли выпахивают, то бросают их и переходят на другое место.

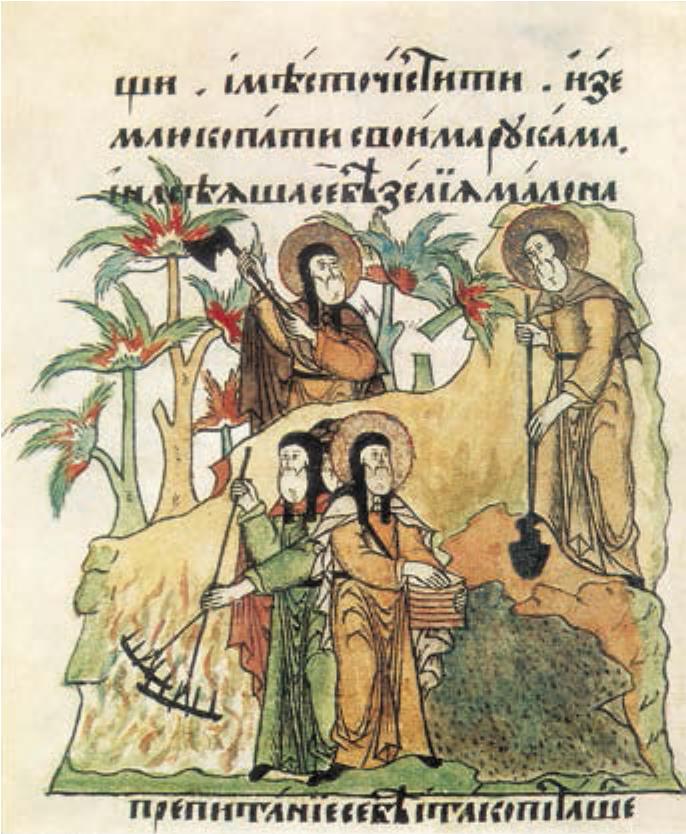

Сельскохозяйственные работы. Миниатюра XVII в.

Неизменными на протяжении столетий оставались сельскохозяйственные орудия: плуг, борона, серп. Пахали крестьяне попрежнему в основном сохой. Среди сельскохозяйственных культур преобладали рожь и овёс. Урожай сам-пять – когда количество посеянных семян после созревания увеличивалось в 5 раз – крестьяне собирали редко. Например, в Ярославском уезде урожаи ржи едва превышали сам-два, в Костромском уезде – сам-два с половиной. Низкие урожаи в центральных районах России заставляли земледельцев искать новые земли. Освоение южных территорий, Поволжья и Сибири стало характерной чертой развития сельского хозяйства в XVII в.

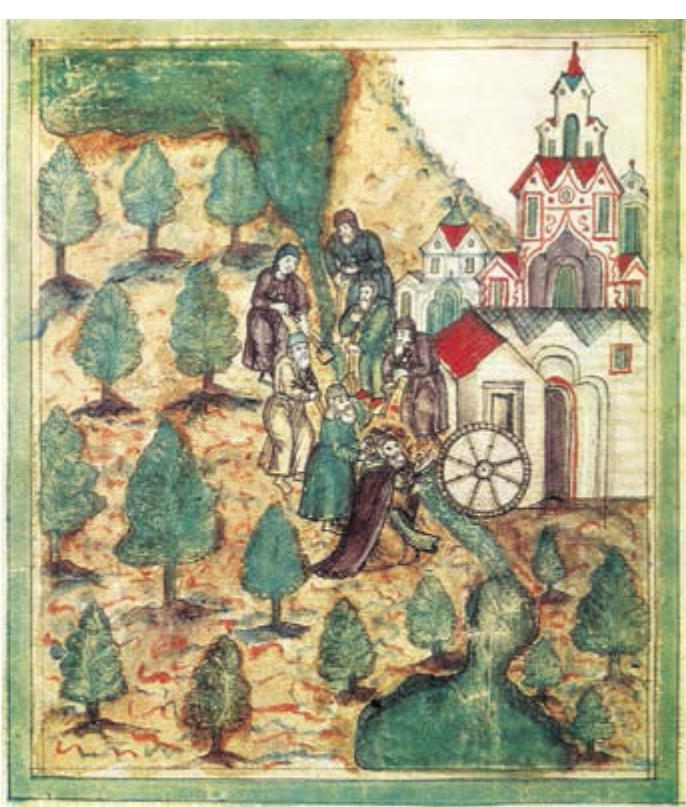

Строительство водяной мельницы. Миниатюра XVII в.

Крупные вотчинники и монастыри одновременно с земледелием занимались винокурением, кожевенным делом, добычей и торговлей солью, скупкой и продажей пеньки. В отдельных хозяйствах стали использовать водяные мельницы.

Город и городское население. По подсчётам историков, в Европейской России в середине XVII в. насчитывалось 226 городов, во второй половине столетия – 360. Крупными считались города с числом посадских дворов более 500. Таковыми были Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Новгород, Псков. Размерами и численностью населения резко выделялась Москва. В столице проживала треть городского населения страны – около 200 тыс. человек. По масштабам XVII в. это был громадный город, уступавший лишь Парижу и Константинополю (Стамбулу).

Вид Нижнего Новгорода. Конец XVII века. Гравюра А. Шхонебека

Экономика и народы Европейской России в XVII в.

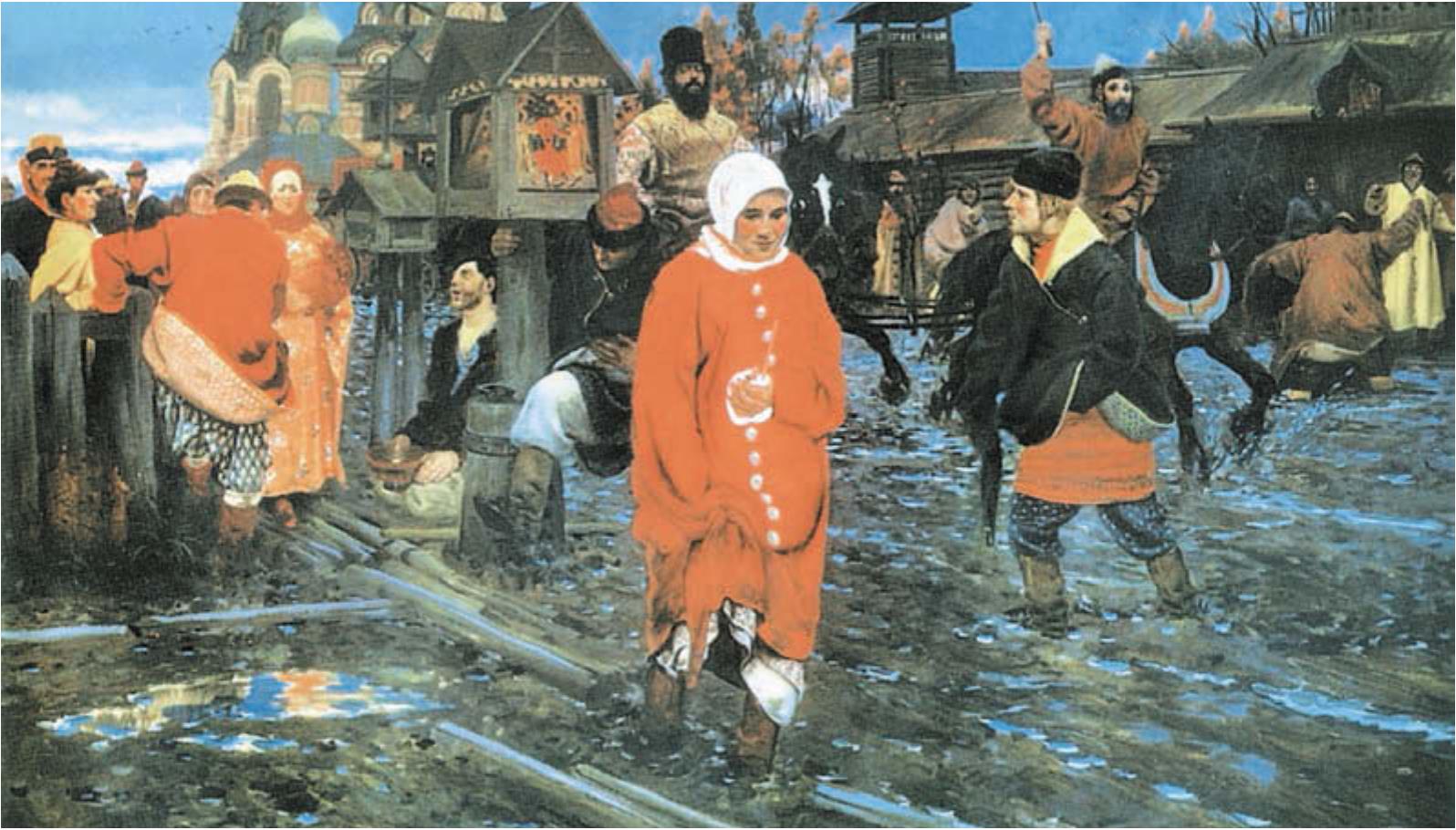

Московская улица XVII века в праздничный день. Художник А. Рябушкин

Большая часть городского населения несла государственное тягло. В городах проживали и дворяне-землевладельцы, имевшие здесь дома и наезжавшие в них от случая к случаю, и церковнослужители, относившиеся к определённому церковному приходу, и служилые люди. Городскими жителями были и гулящие люди. Этот слой формировался из родственников посадских людей, не имевших своего хозяйства, детей церковнослужителей, оставшихся без прихода, военных, оказавшихся без службы, вышедших на волю холопов.

Промышленность и торговля. Новым явлением в экономической жизни России XVII в. было появление мануфактур. Они, в отличие от мастерских ремесленников, представляли собой крупное производство, основанное на разделении труда работников. На мануфактурах преобладал ручной труд, вместе с тем здесь применяли и первые механические приспособления, станки. Механизация производства обеспечивалась, как правило, при помощи водяных двигателей.

Мануфактуры – кожевенные, стекольные, бумажные, суконные – по преимуществу организовывало государство, и прежде всего в тех отраслях, развитие которых определялось его насущными потребностями. Так, в Москве на территории Кадашевской слободы была основана текстильная мануфактура – Хамовный двор. Общее количество мануфактур в конце XVII в. не превышало двух десятков. Основную массу промышленных изделий по-прежнему производили городские ремесленники и крестьяне, изготавливавшие на дому необходимые в быту предметы.

А. Д. Виниус. Художник С. Фишер. Гравюра. 1653 г.

В России мануфактуры называли также заводами, главным образом в металлургической промышленности. Удовлетворение военных нужд государства стало главной задачей металлургических заводов.

В 1637 г. три первых чугуноплавильных и железоделательных завода были построены голландцем А. Д. Виниусом в районе Тулы. В строительстве заводов принимали участие и купцы. В середине 90-х гг. XVII в. заработал первый металлургический завод в районе Воронежа. Он принадлежал дьяку К. Борину и купцу Н. Аристову.

Тульская металлургическая мануфактура. Реконструкция

На металлургических заводах использовался как вольнонаёмный труд работных людей, так и принудительный труд крестьян, которые целыми волостями приписывались, например, к тульским заводам А. Д. Виниуса.

В XVII в. сложилась хозяйственная специализация отдельных районов страны. Добычей и обработкой железа занимались в Серпуховском, Тульском, Каширском, Новгородском, Нижегородском уездах, на Белоозере, в Тихвине, за Уралом. Центрами производства тканей являлись Тверь, Ярославль, Шуя, Вологда, Смоленск, Вязьма. Обработкой благородных металлов славились Москва, Великий Устюг, Нижний Новгород, обработкой дерева – поморские плотники. Расширялись внутренние торговые связи. В Москве продавали товары различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Московские купцы вели обширные торговые операции по всей стране.

Новым явлением для России стали ярмарки, игравшие роль торговых центров. Крупнейшая – Макарьевская ярмарка – располагалась на Волге. Ирбитская ярмарка действовала в Сибири, через неё налаживались связи с Китаем. Оживлённой была торговля в Астрахани, этот город имел крепкие связи с Востоком.

Основными торговыми партнёрами России на Западе были Англия, Голландия, Швеция, немецкий город Любек, Речь Посполитая. Морская торговля шла через единственный порт России – Архангельск. В конце XVII столетия на Архангельскую ярмарку ежегодно приходило 70 – 80 иностранных кораблей.

Приезд иностранцев в Москву XVII века. Художник С. Иванов

Сухопутным путём российские товары доставлялись в Европу через Новгород, Псков, Смоленск, Путивль. Россия вывозила сало, пеньку, меха, кожу, икру, воск, а ввозила сукно, металлы, порох, оружие.

В руках купечества фактически сосредоточивалась внешняя и внутренняя торговля. Купцы защищали свои интересы, выступая за более благоприятные условия торговли. В адрес правительства они направляли челобитные, где излагали свои просьбы и предложения.

С целью развития отечественной промышленности и торговли государство проводило политику протекционизма. Предусматривались меры, направленные на защиту российских промышленников и купцов от конкуренции со стороны иностранцев.

В 1653 г. был утверждён Торговый устав, установивший взамен многочисленных сборов единую рублёвую пошлину. Значительно выросли пошлины, взимавшиеся с иноземных купцов. В 1667 г. по инициативе боярина А. Л. Ордин-Нащокина приняли Новоторговый устав. В соответствии с этим документом иностранцам разрешали торговать только в приграничных городах и лишь во время проведения ярмарок. Устав укрепил позиции российского купечества.

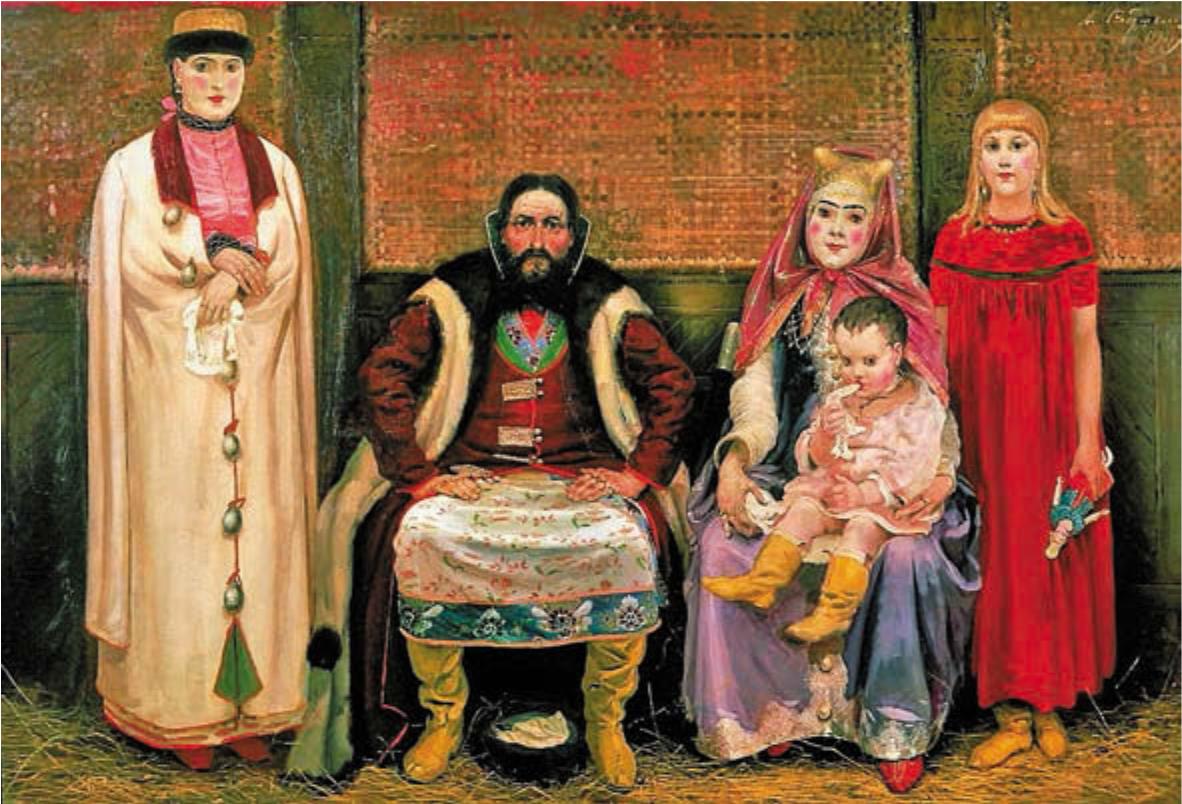

Семья купца в XVII веке. Художник А. Рябушкин

А. Л. Ордин-Нащокин

Торговля изделиями пушных, рыбных, солеваренных промыслов, зерном и другими товарами позволяла купцам накапливать капиталы. Развитию рыночных отношений в стране способствовал тот факт, что подати, различные налоги, таможенные пошлины зачастую взимались деньгами.

Накопление капиталов, введение единой пошлины, развитие торговых связей способствовали складыванию всероссийского рынка. В XVII в. наиболее богатыми и известными купцами были Григорий Никитников, Владимир Воронин, Василий Шорин, Василий Грудицын, Строгановы.

Пенька – волокно, полученное из стеблей конопли, из которого делали верёвки, канаты, шпагат и др.

Тя?гло – государственные повинности крестьян и посадских людей в XV – начале XVIII в. Тянуть тягло означало нести государственные повинности.

Мануфактура – предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике.

Работные люди – в XVII – первой половине XIX в. общее название наёмных работников.

Протекциони?зм – политика государства, направленная на ограждение национальной экономики от иностранной конкуренции.

Таможенные пошлины – денежные сборы, взимаемые государством за провозимые через границу товары.

1637 г. – строительство в Тульском уезде трёх чугуноплавильных и железоделательных заводов голландцем А. Д. Виниусом.

1653 г. – принятие Торгового устава и введение единой рублёвой пошлины.

1667 г. – принятие Новоторгового устава.

Вопросы и задания

1. Приведите примеры, показывающие развитие сельского хозяйства страны в XVII в. Найдите на карте (с. 57) районы товарного производства хлеба.

2. Какие преимущества имела вотчина по сравнению с поместьем?

3. Что способствовало развитию промышленности в России? Покажите на карте (с. 57) районы расположения мануфактур.

4. Назовите конкретные меры политики протекционизма.

5. Рассмотрите иллюстрацию с изображением А. Л. Ордин-Нащокина. Используя материал параграфа и дополнительную литературу, дайте характеристику его личности и деятельности.

6*. Используя знания из курса всеобщей истории, сравните состояние экономики в странах Западной Европы и России в XVII в.

Работаем с документами

Из известия секретаря шведского посольства И. Ф. Кильбургера о русской торговле (1674 г.):

«Торговля вином горячим принадлежит казне. В разных местах государства есть казённые винные заводы, и казна содержит в Москве и около все кабаки.

Около Москвы есть два стекольных завода; один из них казённый и называется Измайловским, потому что был в селе Измайловском. Сим заводом управляет итальянец Мингот, который славится своим искусством и делает довольно чистое стекло.

Другой завод называется Духонинским в 40 верстах от города и заведён Юлием Койеттом. Теперь печные камни ломают за 15 вёрст от Москвы, а глину роют зимою в 50 верстах от Москвы в Гжели.

Третий завод называется Павловским и есть казённый. Он находится от Москвы в 52 верстах по дороге в Клин. Здесь одна суточная плавильная печь и два молота.

Среди Москвы, в той части города, которая обнесена красною стеною и называется Китаем, находятся два больших каменных двора, из которых один называется Гостиный двор старый, а другой Гостиный двор новый.

Внутри сего строения есть двор, там висят большие городские весы, а вокруг сделаны большие лавки, из коих многие нанимаются немцами.

Зимою весь двор наполняется санями, разными товарами и народом. Здесь видишь горами наваленные астраханские осетры и стерляди, также множество икры и разные черкасские и другие товары».

О развитии каких отраслей производства сообщает автор документа?

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

§ 9. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

§ 9. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ Сельское хозяйство. Смута нанесла большой урон экономике страны. Во многих уездах заброшенные пашни составляли около половины угодий. Правительство стремилось поддержать хозяйство служилых людей, которые составляли главную опору

§ 29. ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

§ 29. ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ Российская промышленность. На рубеже 1830 – 1840-х гг. в стране, как уже отмечалось, начался промышленный переворот, который характеризовался переходом от мануфактуры к машинному производству. Отмена крепостного права уничтожила

Глава 1. Социально-экономическое развитие России в конце XIX — начале XX в. Начальный этап индустриализации страны

Глава 1. Социально-экономическое развитие России в конце XIX — начале XX в. Начальный этап индустриализации страны В середине 1880-х гг. в стране завершился промышленный переворот, показателем чего стало экономическое господство в российской индустрии крупных фабрик,

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РУСИ В XI — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РУСИ В XI — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в Важнейшим наследием Ярослава Мудрого стало не только сильное, признанное во всем средневековом мире Древнерусское государство, но и введение нового порядка престолонаследия, которое

Реформы и промышленное развитие страны

Реформы и промышленное развитие страны Прежде всего было завершено объединение страны вокруг единого центра. Им стала прежняя столица сёгуната — Эдо, переименованная в Токио. Почти сразу крупные землевладельцы даймёпотеряли все свое влияние и все привилегии. На месте

§ 2. Социально-экономическое развитие страны

§ 2. Социально-экономическое развитие страны Ни одна страна не имела таких потерь в годы Второй мировой войны, как Советский Союз и его составная часть — Россия. Война унесла 27 млн. советских людей, часть из них — гражданское население, погибшее в гитлеровских лагерях

12.4. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период

12.4. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период Реформы создали основу для развития в России капиталистических отношений. Во второй половине XIX в. российская промышленность переживала бурный подъем. В 1880-х гг. завершился промышленный переворот в

19.3. Послевоенное экономическое развитие страны

19.3. Послевоенное экономическое развитие страны Война уничтожила около одной трети всего национального богатства страны. Было разрушено огромное число фабрик и заводов, шахт, железных дорог и других промышленных объектов.Восстановительные работы начались еще в ходе

Экономическое развитие страны

Экономическое развитие страны КАПИТАЛИЗМ В РОССИИ. В исторической науке до сих пор продолжаются споры о том, когда в России начали формироваться капиталистические отношения. По мнению большинства ученых, капиталистический уклад в России возник не позже кон. 17 – сер.

Хозяйственное развитие региона

Хозяйственное развитие региона Подмосковные крестьяне, будучи крепостными и работая на владельца той земли, на которой они сидели, везли всякие запасы на двор вотчинника или помещика. Оттуда на своих же подводах они свозили эти запасы в Москву, в Кремль, на Патриарший

59 РАЗВИТИЕ СТРАНЫ В ГОДЫ НЭПА

59 РАЗВИТИЕ СТРАНЫ В ГОДЫ НЭПА В апреле 1918 г., воспользовавшись мирной передышкой после заключения Брестского мира, В. И. Ленин предложил план дальнейшего развития страны. По его мнению, движение по пути социалистического строительства должно было быть постепенным при

3. Социально-экономическое развитие страны

3. Социально-экономическое развитие страны Особенностью внутренней жизни СССР рассматриваемого периода являлось сочетание неосталинизма в общественно-политической теории и практике и поиска путей дальнейшего социально-экономического развития. Первое время

2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА УКРАИНЕ

2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА УКРАИНЕ Восстановление органов Советской власти. Восстановление Советской власти на Украине началось с образования чрезвычайных органов власти — ревкомов. 11 декабря 1919 г. ЦИК и СНК УССР приняли постановление о

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗОВ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗОВ Задачи дальнейшего развития сельского хозяйства. Дальнейшее укрепление колхозного строя, повышение производительности сельского хозяйства явились одними из основных задач развития народного хозяйства СССР.

§§ 25—26. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТВЕРСКОГО КРАЯ В XVII В.

§§ 25—26. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТВЕРСКОГО КРАЯ В XVII В. После «смутного времени» восполнение населения шло, помимо карел, за счёт переселенцев из западных русских земель, отошедших после 1617 г. к Польше. Бежавшие от притеснений новых властей крестьяне — русские, поляки,

Источник