VIGIL Journal Россия в Новом Свете

Доколумбовая Америка пережила расцвет и падение великих цивилизаций – майя, ацтеков, инков. Территорию современной Центральной и Южной Америки населяло более 5 тысяч племен. Часть из них исчезла, не оставив практически никак упоминаний. Другая – была полностью уничтожена. Большинство потомков индейцев той эпохи до сих пор живут в Мексике, Боливии, Перу, Эквадоре и других странах Южной Америки.

Племена Боливии и Перу

К приходу Колумба территория нынешней Боливии уже была завоевана инками. До этого большую часть земель заселяли аймара и кечуа.

Первые жили в высокогорных районах на западе Южной Америки. К XV в. они создали несколько государств. Самое могущественное – Колья у озера Титикака. Вопреки суровым погодным условиям аймара выращивали картофель, кукурузу, тыкву. Племя смогло сохранить быт и традиции и после прихода европейцев. Сейчас численность народа составляет почти 4 млн. человек. Они живут в Боливии, Перу, Чили, Аргентине.

Кечуа – самый многочисленный народ доколумбовой и современной Южной Америки. Численность – 20 млн. человек. Сейчас большая часть живет в Боливии и Перу. Культура племен была более развитой по сравнению с майя и ацтеками. К XV в. индейцы сумели создать могущественное государство.

Помимо них территорию Перу и Боливии населяли:

- бороро, вступившие в контакт с европейцами в XVIII в;

- итонами, практически утратившие свою культуру и язык;

- такана, мирно относившиеся к завоевателям;

- уитото, численность которых сильно сократилась в XX в.;

- хакару, занимавшиеся разведением лам и альпак в Перу;

- хиваро, в традициях которых смешался быт индейцев из предгорий Анд и тропических лесов;

- шипико-конибо – группа племен, пришедших из Амазонии.

О некоторых племенах (например, хиваро) стало известно совсем недавно, в начале или середине XX в.

Эквадор

До испанцев Эквадор находился под влиянием древнего государства Чимор. Территорию населяли индейцы:

- Киту, порабощенные племенем кара. Оставившие о себе катастрофически мало сведений.

- Каньяри, жившие в центральной части Эквадора. Поклонявшиеся луне и завоеванные инками.

- Тумбе, исчезнувшие после вторжения кара.

- Кара, завоевавшие племена Эквадора в I тысячелетии до н. э.

Сейчас 40% населения Эквадора составляют потомки индейских племен. Самые многочисленные – народ кечуа. Остальные живут в основном в лесах. Ачуале, малаката, уамбиса на юге. Аламо и ямбо на востоке. Так же здесь живет низкорослое племя ваорани, избегающее контактов с людьми.

Центральная Америка

В Мексике до прихода Колумба господствовал ряд высокоразвитых цивилизаций с собственной письменностью, летоисчислением, архитектурой. Обладавших глубокими познаниями в математике и астрономии.

- Ольмеки, давшие начало цивилизации майя и оставившие о себе очень мало сведений.

- Майя с необычной религией и ритуалами. Достигшие невероятного развития. И к приходу конкистадоров уже находившиеся в упадке. Их потомки, около 7 млн. человек, сейчас живут в Мексике, Сальвадоре, Белизе, Гондурасе, Гватемале.

Также территорию нынешней Мексики населяли племена Теотиуканы, сапотеки, тотонаки.

Южная часть континента

На землях современной Аргентины, Чили, Парагвая, Бразилии до испанской колонизации существовало несколько сотен племен:

- кочевники – алакалуфы, атакменьо, ботокуды;

- арауканы – сейчас их численность составляет 1,5 млн. человек;

- караибы из тропических лесов с отдельными языками для мужчин и женщин;

- каяпо из Бразилии – племена из южных районов практически полностью истребили, северным удалось сохранить самобытную культуру;

- мундуруку, вошедшие в контакт с европейцами в середине XVIII в. и ставшие их союзниками;

- пирахан – малочисленное племя охотников Амазонии;

- тукуна, занявшие земли практически вымерших народов омагуа и кокама;

- туюка – славившиеся производством плетеных вещей и каноэ;

- яномамо – отдельные общины до сих пор ведут изолированный образ жизни.

У некоторых народов получилось сохранить самобытный уклад жизни. Большинство ассимилировалось с колонизаторами. Огромное количество просто исчезло. К таким племена относятся апибоны, апиака, пасиока, капаяны, селькнамы, сутагао, тупи. Миштеки из Мексики, подчиненные ацтеками и другие.

Источник

Индейцы

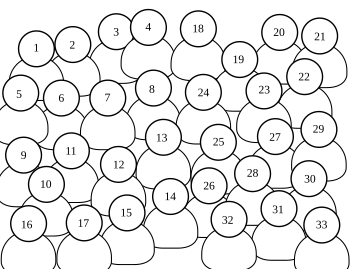

| Индейцы | |

| Численность и ареал | |

|---|---|

| Всего: |

Мексика

10,1 млн

Боливия

7 млн

Перу

6 млн

Гватемала

5,4 млн

Эквадор

3,4 млн

США

2,5 млн

Колумбия

1,4 млн

Канада

1,2 млн

Бразилия

700 000

Чили

692 000

Аргентина

600 000

Венесуэла

524 000

Никарагуа

443 847

Панама

204 000

Парагвай

95 235

Сальвадор

Коста-Рика

60 000

Пуэрто-Рико

Суринам

5000

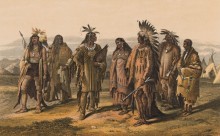

Инде́йцы — общее название коренного населения Америки (за исключением эскимосов и алеутов). Название возникло от ошибочного представления первых европейских мореплавателей (Христофора Колумба и др.) конца XV века, считавших открытые ими заатлантические земли Индией. По антропологическому типу индейцы принадлежат к американоидной расе. Ныне существует около 1 тысячи индейских народов, а в конце XV века было около 2200. Общая численность индейцев в Латинской Америке к началу 1990-х годов составляла 35-40 миллионов человек [1] , в США в XX веке больше 1,5 миллиона. [2] , а в Канаде 500 тысяч индейцев и 30 тысяч эскимосов [3] .

Содержание

История

Современные индейцы и эскимосы генетически близки жителям Азии. В частности, согласно данным генетических исследований Мичиганского университета, генотипы ряда индейских племён близки к генотипам некоторых народов Сибири. Это подтверждает гипотезу о том, что предки современных индейцев и эскимосов переселились в Америку из Азии. Одним из предполагаемых путей переселения считается так называемый «Берингийский мост» — древний широкий перешеек между Америкой и Азией на месте нынешнего Берингова пролива, исчезнувший более 12 тыс. лет назад [4] [5] [6] . Миграция продолжалась в промежутке между 70 тыс. лет до н. э. и 12 тыс. лет до н. э. и имела несколько независимых друг от друга волн. Согласно генетическому исследованию 2018 года число первых переселенцев из Сибири в Америку было около 250 человек [7] [8] . Уровень культуры первых переселенцев соответствовал позднепалеолитической и мезолитической культурам Старого Света. Расселение индейцев по обоим континентам и освоение ими новых земель тянулось многие тысячелетия.

Международная группа исследователей (в которую входили сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН), исследовавшая митохондриальные ДНК и Y-хромосомы современных обитателей Алтайского края, пришла к выводу, что генетической родиной первых американцев следует считать Алтай. Примерно 20—25 тыс. лет назад оттуда, по всей видимости, вышли предки индейцев (а также, вероятно, чукчей, коряков и др.), расселившиеся по Сибири и в конечном итоге добравшиеся до Америки. В Y-хромосоме южных алтайцев исследователи обнаружили уникальные мутации, присутствующие в ДНК коренных американцев и известные как гаплогруппа Q. Взгляд со стороны митохондриальной ДНК (исследование гаплогрупп C и D у южных алтайцев и гаплогруппы D у северных алтайцев), дал аналогичные результаты [9] .

До европейской колонизации (началась в XV веке) большинство племён Северной и Южной Америки находилось на различных стадиях общиннородового строя: у одних господствовал материнский род (ирокезы, мускоги, хопи, многие племена бассейна р. Амазонка и др.), у других формировался отцовский род (племена северо-запада и юго-запада Северной Америки, многие племена Южной Америки). Часть народов стояла на различных стадиях перехода от родового к классовому обществу. Индейцы Центральной и Южной Америки (ацтеки, майя, инки) жили уже классовыми обществами.

Культура

В Северной Америке проживало около 400 племён индейцев. Все они говорили на разных языках и если имели письменность, то только пиктографическую. Однако в 1826 году вождь племени чероки — Секвойя создал слоговую азбуку чероки, а в 1828 начал издавать газету «Чероки Феникс» на языке чероки. Степные индейцы пользовались пиктографическим письмом. Также существовали межплеменные жаргоны, к которым относят общий торговый язык чикасо — «мобиле». Некоторые племена широко пользовались «языком сигналов» или «языком жестов». Основными инструментами языка сигналов являлись условные передвижения пешком или верхом, зеркала. Для общения использовались и вампумы, которые при необходимости служили индейцам в качестве денег.

Хозяйство индейцев диктовалось условиями климата и местности, где они проживали, а также уровнем их развития. Индейцы занимались охотой, собирательством, а оседлые племена к тому же занимались земледелием. В северных районах индейцы охотились на морского зверя. С появлением европейцев на континенте у индейцев появились лошади и огнестрельное оружие, которые сделали охоту на бизонов более лёгкой и быстрой. Весьма распространённым продуктом питания являлся пеммикан, приготовлением которого занимались исключительно женщины.

Индейцы выращивали сельскохозяйственные культуры и разводили домашних животных (в первую очередь это характерно для цивилизаций Мексики и Южной Америки).

Религиозные верования индейцев в прошлом — различные родоплеменные культы (шаманизм, культ личных духов-покровителей, пережитки тотемизма и др.). У современных индейцев эти культы сохранились лишь у племён, живущих в отдалённых и малодоступных районах Америки (бассейн р. Амазонка и др.), большинство же индейцев восприняло христианство: в Южной Америке главным образом католицизм, а в Северной Америке преимущественно различные направления протестантизма.

Также встречаются и индейцы-иудеи, что в своё время дало развитие псевдо-гипотезе об иудейском происхождении индейцев. Об этом упоминает Милослав Стингл в книге «Индейцы без томагавков». Одну такую индейскую отомийскую деревню (Вента Приета в Центральной Мексике) посетил Эгон Эрвин Киш и интересно рассказал о ней в своей книге «Находки в Мексике» («Objevy v Mexiku»), в главе «Звезда Давида над индейской деревней». Индейцы, а ещё чаще метисы (особенно в Мексике) воспринимали веру Моисееву от еврейских жителей латиноамериканских городов, когда те в пору антисемитских погромов укрывались в индейских деревнях.

Традиция изготовления керамики у индейцев как Северной, так и Центральной и Южной Америки возникла задолго до контакта с европейцами, а местные стили керамики были весьма разнообразны. При этом ни одна доколумбова культура не имела гончарного круга, (что можно связать с отсутствием у индейцев колеса). По этой причине все известные археологам и этнографам виды индейской керамики вылеплены вручную с использованием ряда традиционных технологий: скульптурного моделирования, лепки по форме или каркасу, лепки из глиняного шнура, формовки лопаткой. Помимо керамических сосудов, различные индейские культуры изготавливали также глиняные статуэтки, маски, другие ритуальные предметы.

В палеоиндейский период — комплексы Ненана и Денали на Аляске (палеоарктическая традиция). Начиная с архаического периода Арктику заселяют пришедшие с более поздней волной миграции представители арктической расы: алеуты, инуиты, инупиаты и юпики.

Субарктика

Калифорния

Языки

На индейских языках в Википедии сейчас написано:

1 статья на языке крик

6 статей на чоктавском языке

103 статей на языке кри

854 статей на языке чероки

609 статей на шайеннском языке

6390 статей на языке навахо

6924 статей на языке науатль

20770 статей на языке кечуа

Индейские языки чрезвычайно раздроблены, количество известных языковых семей достигает 200. Из предлагавшихся лингвистами в различные годы макросемей индейских языков лишь немногие получили надёжную фактологическую поддержку (например, пенутийская гипотеза). Языки на-дене стоят особняком от других индейских языков по своей грамматике и фонетике, и в то же время обнаруживают сходство с енисейскими языками.

Искусство

В Центральной Америке и в области Анд ко времени европейской колонизации существовала высокоразвитая художественная культура, уничтоженная завоевателями (см. Мексика, Гватемала, Гондурас, Панама, Колумбия, Перу, Боливия, Ацтеки, Инки, Майя, Миштеки, Ольмекская культура, Сапотеки, Тольтеки).

Искусство многочисленных племён, находившихся на стадии первобытно-общинного строя, было тесно связано с бытом и материальным производством; оно отразило наблюдения охотников, рыболовов и земледельцев, воплотило их мифологические представления и богатство орнаментальной фантазии.

Многообразны типы индейских жилищ: навесы, заслоны, куполообразные шалаши (вигвамы лесных охотников Канады), конические палатки (типи индейцев Великих равнин Канады и США) из жердей, крытых ветками, листьями, циновками, шкурами и т. д.; глиняные или каменные хижины в горных районах Южной Америки; общинные жилища — дощатые дома на северо-западе Северной Америки; крытые корой каркасные «длинные дома» в районе Великих озёр; каменные или сырцовые дома-селения (пуэбло) на юго-западе Северной Америки.

Резьба по дереву, особенно богатая на северо-западном побережье Северной Америки (полихромные тотемные и намогильные столбы с переплетением реальных и фантастических изображений), встречается и у ряда южноамериканских племён. Широко были распространены плетение, ткачество, вышивка, изготовление украшений из перьев, керамической и деревянной утвари и фигурок. В росписях известны и фантастические изображения, и богатый геометрический орнамент, и военные и охотничьи сцены (рисунки индейцев Великих равнин на типи, бубнах, щитах, шкурах бизонов). Самобытное искусство индейцев в ряде стран (США, Канада, Уругвай, Аргентина и др.) практически угасло; в других странах (Мексика, Боливия, Гватемала, Перу, Эквадор и др.) оно стало основой народного искусства колониального периода и нового времени.

Мифология

У индейцев Центральной Америки основное место в мифологии занимали мифы о возникновении огня и происхождении людей и животных. Позднее в их культуре появились мифы о каймане — покровителе пищи и влаги и добрых духах растений, а также мифы, присущие всем видам мифологий — о сотворении мира.

Когда индейцы стали широко использовать в земледелии культуру маиса, появились мифы о верховном женском божестве — «богине с косами». Интересно, что у богини нет имени, и её название принимается лишь условно, являясь примерным переводом. Образ богини объединяет представление индейцев о духах растений и животных. «Богиня с косами» является одновременно олицетворением и земли, и неба, и жизни, и смерти.

Вклад индейцев в мировую цивилизацию

Народы мира переняли от индейцев возделывание кукурузы (маиса), картофеля, томата, подсолнечника, маниока, какао, хлопчатника (также был известен в Индии, но индийские виды сейчас намного менее распространены), табака, перца, фасоли, арахиса, агавы, ряда видов бобовых, кабачков и других культур.

Распространение картофеля в Евразии значительно сократило голод (включая регионы, где погодные условия нестабильны или земледелие затруднено, в том числе Камчатка и Гималаи), в дальнейшем кукуруза помогла создать стабильную кормовую базу для скота.

Индейцы разводили домашних животных, из которых ныне широко распространены домашняя индейка и морская свинка. Среди птиц, одомашненных индейцами — мускусная утка. Они приручали попугаев ара, использовали в качестве вьючных животных и для шерсти лам и альпак (ныне разводятся в первую очередь ради шерсти), а также разводили несколько пород собак, некоторые из которых прекратили существование, тогда как другие продолжают культивироваться в разных странах.

Некоторые традиционные индейские культуры были вытеснены культурами Старого Света, например, ангурия — огурцом.

После фундаментальных открытий в психологии и социологии к культуре индейцев стремительно возрос интерес. Французские антропологи Леви-Брюль и Леви-Стросс через призму индейцев исследовали сознание современного человека. Карл Густав Юнг и его последователи (Джозеф Кэмпбел) занимался исследованием подсознательного и архетипов на базе индейских мифов. Свою роль в популяризации индейской культуры сыграли исследователи наркотических состояний Гроф, Кастанеда и другие. На волне психоделической революции интерес к традиционным культурам индейцев, где широко использовались галлюциногены, существенно возрос.

Североамериканские индейцы как источник образов сильно повлияли на романтическое направление в литературе и кинематографе.

Культурно-исторические области

Северная Америка

К началу европейской колонизации в Америке сложилось несколько культурно-исторических областей:

- Арктическая область морской охоты (эскимосы и алеуты).

- Индейцы Субарктики — Север Канады и внутренняя часть Аляски — алгонкинские и атапаскские племена, основной источник существования которых — охота на оленя-карибу и рыболовство.

- Индейцы Северо-западного побережья специализировались в рыболовстве и морской охоте (хайда, тлинкиты, вакаши, салиши и др.).

- Индейцы Калифорнии были собирателями желудей, занимались охотой и рыболовством.

- Индейцы Вудленда и индейцы Юго-востока США (восточная части нынешней территории США) — племена оседлых земледельцев (восточные алгонкины, ирокезы, крики).

- Индейцы Великих равнин — после открытия Америки в степной зоне сложилась культура конных охотников на бизонов (сиу-лакота, черноногие, сарси, гровантры, ассинибойны, кроу, осейджи, канза, манданы, хидатса, арикара, арапахо, шайенны, кайова, кайова-апачи, команчи, липаны, пауни, кэддо, уичита).

- Индейцы Юго-запада США (современные штаты Нью-Мексико, Аризона, Юта, Колорадо) — здесь была область развитого земледельческого хозяйства с применением искусственного орошения (пуэбло, пима); здесь же после колонизации возникла скотоводческая культура навахо, заимствовавших многое у соседних земледельческих племён.

- Индейцы Плато

- Индейцы Большого бассейна

Средний размер семей у индейцев Северной Америки до контактов с европейцами и завоза заразных болезней оценивается в 7,5 человек [10] . У Pamah Навахо юго-запада США рождаемость оценивается в 6,5 детей на среднюю женщину в 1844—1894 годах [11] . Согласно исследованию 1894 года по выборке из 577 чистокровных индейских женщин старше 40 лет было в среднем по 5,9 детей на одну женщину, а по выборке из 141 женщин-полукровок старше 40 лет было в среднем 7,9 детей на одну женщину [12] . На 2001 год рождаемость у американских индейцев составляла 1,75 СКР [13] .

Латинская Америка

- Наиболее значительного развития в доколумбовой Америке достигли индейцы Центральной Америки и Анд. В этих районах преобладало земледельческое хозяйство с различными системами земледелия от подсечно-огневой (майя) и до сложной орошаемой (ацтеки) и террасной (Империя Инков); издревле выращивались маис, бобовые, тыква, подсолнечник, какао, агава, табак, хлопчатник, в Андах — картофель. Здесь начали развиваться скотоводство (лама и альпака в Андах) и металлургия. Сложились очаги высокой культуры, возникли крупные рабовладельческиегорода-государства.

- В тропических частях Южной Америки (бассейны Амазонки и Ориноко и Бразильское плоскогорье) обитали племена, занимавшиеся мотыжным земледелием (культивировали преимущественно маниок и маис), а также индейцы, жившие охотой и собирательством (араваки, карибы, тупи-гуарани, же).

- Много общего с культурой индейцев североамериканских степей имели охотничьи племена аргентинской Пампы и Патагонского плоскогорья, ставшие в XVII—XVIII веках конными охотниками на гуанако (с помощью лассо и бола).

- На крайнем юге Южной Америки и на островах Огненной Земли местные индейцы (она, ямана, алакалуфы) вели полукочевую жизнь примитивных рыболовов, охотников, собирателей морских моллюсков.

Рождаемость в традиционных мезоамериканских обществах оценивается в 55-70 рождений на тысячу населения или 8,8 детей на одну женщину, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 15-20 лет и скорость роста в 0,5 % за год. Такая высокая рождаемость сохранялась длительное время. Уже в 19 веке рождаемость составляла 8,5 детей на женщину в Чиапасе и Мехико, а в 1990 году не посещавшие школу мексиканские женщины имели в среднем по 7,5 детей [14] . У Аймара Чили рождаемость оценивалась в 6,9 детей на среднюю женщину старше 45 лет в 1965—1966 годах, у Черных карибов в 5,4 детей на среднюю женщину в 1954—1955 годах, у Каинганг Бразилии в 6,1 детей на среднюю женщину старше 45 лет в 1958 году, у Мартинигуэ в 5,4 детей на среднюю женщину в период 1914—1928 годы, у Терена Бразилии в 5,5 детей на среднюю женщину в 1955—1960 годах, а у Яномамо Венесуэлы в 8,2 детей на среднюю женщину в 1964—1972 годах [15] .

Источник