Инновационный потенциал (государства, региона, отрасли, организации)

Субъектам инновационной деятельности для ее осуществления необходимы различные ресурсы. С целью обобщающей характеристики ресурсов, которые организация, отрасль, регион, государство могут привлечь в ходе осуществления инновационной деятельности, используется понятие инновационного потенциала.

Инновационный потенциал(государства, региона, отрасли, организации) — это совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные, используемых для осуществления инновационной деятельности.

Например, к элементам инновационного потенциала фирмы относятся:

1) материально-технические ресурсы;

2) финансовые ресурсы;

3) организационные ресурсы;

4) кадровые ресурсы;

5) социально-психологические факторы.

Для проведения инновационных процессов компания должна располагать:

-свободными денежными средствами, достаточными для финансирования разработок;

-соответствующей материально-технической базой для создания и массового производства нового продукта;

-сотрудниками, способными генерировать неординарные решения.

Совокупность этих ресурсов, привлекаемых для осуществления инновационной деятельности, и составляет инновационный потенциал организации.

Понятие «инновационный потенциал» взаимосвязано с понятием «инновационная активность». Под инновационной активностью подразумевают интенсивность проведения инновационных преобразований на предприятии. Инновационная активность фирмы зависит не только от обеспеченности ресурсами. Во многом ее определяет организационная культура, включающая принципы и обязательства, на основании которых разрабатывается и реализуется стратегия развития компании.

Главным фактором, отражающим инновационную активность организации и влияющим на интенсивность инновационных процессов на предприятии, является восприимчивость руководства к инновациям. Инновационность руководства означает готовность к реализации изменений в хозяйственном механизме предприятия, склонность к риску. В связи с неопределенностью, всегда сопутствующей внедрению нововведений, руководитель должен быть готов понести убытки и уметь их минимизировать.

Что касается инновационного потенциала региона, то он состоит из системы потенциалов, а именно:

— потребительского сегмента потенциала.

Первые четыре из указанных относятся к блоку ресурсов инновационного потенциала, от их количественного и качественного состава зависит функционирование системы инновационного потенциала. Научно-технический потенциал тесно связан с ресурсным блоком, опирается на него. Поскольку появление изобретений, новшеств, инновационных программ на предприятии невозможно без взаимодействия людей, оборудования и технологий, финансовых ресурсов, а также информации.

На наш взгляд, центральными компонентами инновационного потенциала являются его управленческое и организационное звено. Именно от правильных, своевременных управленческих решений зависит, будут ли раскрыты возможности предприятия по созданию востребованной конкурентоспособной продукции.

Поэтому в структуру инновационного потенциала внесён и потребительский сегмент, где оценивается, насколько данная новация нужна потребителю, и будет ли она иметь возможность дальнейшего распространения и использования.

Инновационная культура как готовность предприятия, персонала, руководящего звена воспринимать получение новшества, переводить их в нововведения, учитывать неудачи и адаптироваться к изменениям окружающей среды, пронизывает все компоненты инновационного потенциала.

2.7 Типологизация действий по улучшению: инновационные и постепенные изменения. Логика процесса совершенствования. Роль инновационного менеджмента и менеджмента качества в совершенствовании организаций. Методология совместной реализации инновационного менеджмента и менеджмента качества. Единая методическая основа реализации организационных изменений. (?)

Все воспринимают перемены как нечто само собой разумеющееся и априори позитивное, лояльность по отношению к переменам сегодня является даже критерием приема на работу. В Японии перемены — это тоже стиль жизни.

Сущность кайдзен очень проста: совершенствование. Более того, это непрерывный процесс совершенствования, в котором участвуют все – и менеджеры, и рабочие. Философия кайдзен предполагает, что наш образ жизни, будь то работа, общественная или семейная жизнь, заслуживает постоянного улучшения.

Центральная идея кайдзен заключается в том, что без совершенствования в компании не должно проходить ни дня. Для японской ментальности характерна вера в бесконечные возможности совершенствования. Как гласит старая японская пословица: «Если вы не встречались с другом три дня, присмотритесь получше, и вы увидите, что в нем изменилось». Смысл этого высказывания в том, что даже за три дня человек не может остаться прежним.

В любой сфере профессиональной деятельности работают на основе стандартов, установленных менеджментом, явно или по умолчанию. Поддержание предполагает их соблюдение благодаря обучению и дисциплине. Японское понимание управления сводится к следующему: соблюдать стандарты и совершенствовать их.

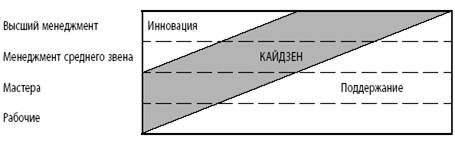

Чем выше иерархический уровень менеджера, тем больше он занят вопросами совершенствования. Неквалифицированный рабочий, стоящий у станка, практически все время следует инструкции. Однако по мере приобретения опыта он начинает думать об улучшениях, совершенствовать свои методы труда, внося собственные предложения самостоятельно или в составе группы.

|

Что же такое совершенствование? Его можно условно разделить на кайдзен и инновации. Кайдзен означает небольшие улучшения в ходе текущей работы, существенно не меняющие статус-кво. Инновация представляет собой коренное преобразование, которое принципиально меняет ситуацию и, как правило, осуществляется в результате крупных инвестиций в новую технологию и/или оборудование. На рисунке 2.1 показано соотношение поддержания, кайдзен и инновации с точки зрения японского менеджмента.

Рисунок 2.1 – Распределение функций поддержания, кайдзен и инноваций в Японии

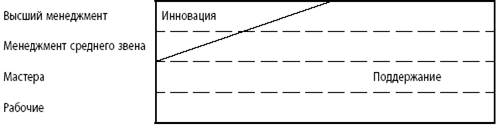

При этом большинство западных менеджеров видит распределение функций иначе, так, как это показано на рисунке 2.2.

|

Рисунок 2.2 – Западное понимание распределения рабочих функций

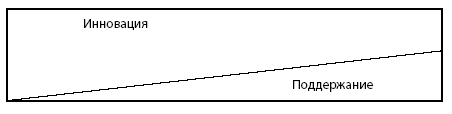

В индустрии высоких технологий можно встретить иной тип менеджмента, показанный на рисунок 2.3. Это компании, которые внезапно появляются, бурно развиваются и столь же быстро исчезают, когда их первый успех идет на убыль или меняется ситуация на рынке.

|

Рисунок 2.3 – Распределение функций при ориентации на инновации

Худшие компании – это те, что сосредоточены исключительно на поддержании и не видят внутренних стимулов для кайдзен или инноваций. Конкуренция и изменение условий рынка вынуждают их менеджмент к изменениям, но при этом он не представляет себе, в каком направлении надо идти.

В ходе любой серьезной дискуссии о качестве сразу встает вопрос о том, как его определить, оценить, а также какие оно дает преимущества. Формулировок столько, сколько тех, кто пытается их дать, и единого мнения о том, что представляет собой качество или каким ему следует быть, нет. То же самое верно в отношении производительности. Разные люди вкладывают в этот термин разный смысл, зачастую почти противоположный, при этом менеджмент и рабочие часто не сходятся во мнениях.

Но в чем бы ни заключалась сущность качества или производительности, кайдзен всегда был оборотной стороной медали по отношению к этим понятиям. Как только речь заходит о кайдзен, все становится удивительно просто. Прежде всего, никто не ставит под сомнение ценность совершенствования, которое носит всеобщий характер, само по себе – благо и хорошо уже по определению. В какой бы сфере деятельности ни имело место усовершенствование, оно, в конечном счете, ведет к повышению качества и производительности.

Как уже говорилось, слово «качество» можно понимать по-разному, и нет единого мнения о том, что оно представляет собой на самом деле. В широком смысле этот термин применим ко всему, что можно улучшить. С этой точки зрения качество свойственно не только товарам и услугам, но и методам работы людей, машин и механизмов, а также системам и процедурам. Оно свойственно всем аспектам деятельности человека. Поэтому удобнее говорить о Кайдзен, а не о качестве или производительности.

Английское слово improvement(совершенствование, улучшение) в западном контексте чаще всего применяется к оборудованию, а не к человеческому фактору. Понятие кайдзен, в отличие от него, носит всеобъемлющий характер и может применяться к любому аспекту деятельности человека.

Одним из важнейших инструментов контроля качества, кайдзен, является так называемый цикл Шухарта – Деминга, который называют также колесом Деминга или циклом PDCA (Планируй – Делай – Проверяй – Воздействуй) (см. рисунок 2.4). Он подчеркивал важность взаимосвязи между исследованиями, проектированием, производством и продажами для достижения более высокого качества, удовлетворяющего потребителя. Деминг учил, что это колесо следует поворачивать, исходя, прежде всего, из соображений качества и ответственности за него. При соблюдении этих условий, утверждал он, компания сможет завоевать доверие потребителя, добиться признания своей продукции на рынке и процветания.

|

Рисунок 2.4 – Колесо Шухарта – Деминга

Рассмотрим сущность отдельных составляющих японской системы менеджмента качества, в частности работу кружков качества. Кружок контроля качества (КК) представляет собой малую группу, которая постоянно и добровольно работает в рамках существующей в компании общей программы по контролю качества, саморазвитию, взаимному образованию и управлению процессом и совершенствованием. Деятельность кружков КК – это лишь часть программы, которая разворачивается в масштабах компании; TQC или CWQC никогда не исчерпывается только их работой.

Кружки качества в Японии часто уделяют внимание проблемам, связанным с затратами, безопасностью и производительностью, и их деятельность часто лишь опосредованно связана с повышением качества продукции, по большей части она направлена на совершенствование в пределах цеха. Не принижая роль кружков качества, отметим частое преувеличение их значения – объем работ кружков качества обычно составляет от 10 до 30 % общего объема работ по TQC в японских компаниях.

Контроль качества, бывший в начале своей эволюции исключительно технической концепцией, превратился в полноправный инструмент менеджмента кайдзен, в котором принимают участие все сотрудники. Такую деятельность, которая осуществляется в масштабе всей организации, часто называют TQC (всеобщий контроль качества) или CWQC (контроль качества в масштабе всей компании). Какое бы название ни использовалось, TQC или CWQC обозначают деятельность в русле кайдзен, в которую вовлечены все сотрудники компании, от менеджеров до рабочих, и всякий раз, выходя на новый уровень, контроль качества повышал эффективность управления [8].

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Инвестиционно-инновационный потенциал как основа развития экономики региона

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 14.02.2014 2014-02-14

Статья просмотрена: 4494 раза

Библиографическое описание:

Федотенков, Д. Г. Инвестиционно-инновационный потенциал как основа развития экономики региона / Д. Г. Федотенков, А. А. Падалко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 3 (62). — С. 565-572. — URL: https://moluch.ru/archive/62/9325/ (дата обращения: 27.04.2021).

В данной работе на основе информационного поиска раскрывается теоретическая основа понятия инновации. Проведен краткий анализ понятий «инвестиционный потенциал» и «инновационный потенциал», сформулировано понятие «инвестиционно-инновационный потенциал» с обоснованием его роли в экономическом развитии региона.

Ключевые слова:инновации, потенциал, инновационный потенциал, инновационный процесс, инвестиционный потенциал, инвестиционно-инновационный потенциал, инвестиции, региональная экономика, регион.

В современных условиях экономическое развитие регионов зависит от их научного и инновационного потенциала, определяемого уровнем материально-технических, трудовых, информационных и финансовых ресурсов. Перспектива научно-технического развития регионов во многом зависит от их возможности и способности создавать и использовать новые технологии [10].

В нашей стране проблемам инновационного потенциала в регионах уделяется значительное внимание. Из анализа многих отечественных ученых в области экономики известно, что в большинстве российских регионов инновационная подсистема недостаточно развита, и имеет недостаточно высокий уровень НИОКР и непропорциональную концентрацию на академических исследованиях (как фундаментальных, так и прикладных), финансируемых, как правило, из государственного бюджета. Существующие государственные программы, в области поддержки малых и средних предприятий, имеющих достаточно сильную мотивацию по созданию рабочих мест, не стимулируют эффект от внедрения инноваций, основанных на знаниях. В регионах имеется достаточный запас инструментов для ускорения экономики знаний, но к сожалению применяется он в малом объеме. Изменившиеся условия развития регионов, информатизация экономического пространства, информационная открытость требуют новых теоретических совершенствований и методических основ в управлении инновационной деятельностью регионов и отдельных хозяйствующих субъектов [23].

Особый вклад в теоритическом и методологическом развитии инновационного потенциала в рамках региональной экономики внесли такие российские ученые академики как: А. Г. Гранберг, Д. С. Львов, А. П. Егоршин, Л. И. Абалкин, и др.

В начале нашего исследования раскроем сущность понятия инновация (нововведение), которое в соответствии с международными стандартами определяется как конечный результат творческой, научной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам [1].

Понятие «нововведение» является русским вариантом английского слова «innovation», которое в переводе с английского означает «введение инноваций» или в другом понимании, «введение новшеств». Под новшеством понимается новая идея, новый метод, изобретение. В русском словосочетании «нововведение» означает процесс исполнения новшеств. «Нововведение» означает, что новшество используется и с момента к принятию к распространению новшество приобретает новое качество и становится инновацией. Любые новые изобретения, явления. Методы только тогда получают общественное признание, когда приняты к распространению и уже в новом качестве они выступают как инновации.

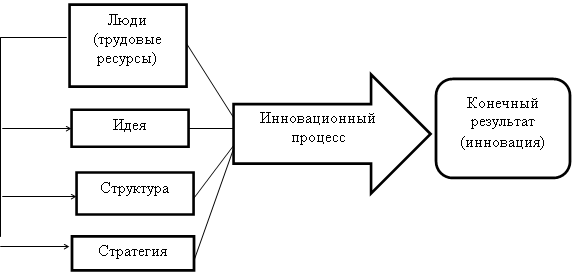

Научно-технические, технологические и организационные изменения, происходящие в процессе реализации нововведений, определяются как инновационный процесс.

Инновационный процесс — «это творческий процесс создания и преобразования научных знаний в новую продукцию, признаваемую потребителями на основе ресурсов, при помощи которых достигается конечный результат –инновация» (рис. 1) [19].

|

Рис. 1. Содержание инновационного процесса

В наше время в трактовке понятия «инновация» существуют различия, в ряде зарубежных и отечественных источников трактовка этого понятия имеет различное содержание.

Результаты анализа теоритических представлений понятия «инновация» с точки зрения Карпенко М. О. представлены в (табл. 1).

Понятие «инновация» с позиции различных авторов [14]

Инновация рассматривается как реализация конечного результата инновационной деятельности

Постановление Правительства РФ «О концепции инновационной политики РФ»; Р. А. Фатхутдинов [22], И. Молчанов, В. Н. Гунин [6]

Конечным результатом инновационной деятельности является практическое освоение или рутинизация новшества

Инновация рассматривается как вложение средства в экономику, обеспечивающее смену поколений техники и технологии.

Большой экономический словарь под ред. А. Н. Азриляна; Словарь «Бизнес и право» СПС ГАРАНТ; Санто, И. Т. Балабанов [3], О. А. Уткин [21], Г. Д. Ковалев [15], Н. П. Фигуранов, Е. В. Красникова

Узкое определение с технической точки зрения

Инновация приводит к выводу за пределы системы

Узкое определение, включающее базисные и улучшающие инновации.

Под инновацией понимается внедрение новых продуктов или технологий, опирающихся на научные исследования и разработки

М. В. Алфимов, И. М. Бортник [13], Абрамешич и др. [1]

Неточное определение с точки зрения выражения роли инноваций в экономическом развитии

Инновация рассматривается как результат деятельности по обновлению предыдущей деятельности или процесс, в котором идея приобретает экономический смысл.

Д. И. Кокурин, Б. Твисс

Достаточно широкое определение

Инновация определяется через понятие нововведения

Современный экономический словарь

Данные понятия идентичны и не раскрывают особенностей и сущности инновации

Исходя из выше сказанного, инновацией следует считать только те новшества, которые оказывают положительное влияние на финансово-экономическую деятельность предприятий и способствуют дальнейшему стратегическому развитию. Но, в то же время, необходимо учитывать, что внедрение новшества может иметь и обратный эффект (регресс).

Таким образом, можно предложить следующее определение инновации, где инновация — это процесс использования результатов научно-исследовательской деятельности (новшества), способствующий повышению эффективности деятельности и создающий предпосылки для дальнейшего стратегического развития предприятия [14].

Инновации, опираясь на различные формы изменений, в любых областях, создают стоимость и материальные блага, формируя те самым новый спрос или прибегая к новым способам замещения основного капитала и использованию «зрелых рынков». Инновации, участвуют в содействии перемещения ресурсов, в сферу более высокой производительности, и прибыли. Инновации объясняют ту причину, по которой уровень отдачи от инвестиций во многих, странах Западной Европы, США и Японии был значительно выше во второй, а не первой половине XX в. Степень роста прибыли тесно связана с развитием интеллектуалоемких производств, в которых важен ресурс человеческого капитала, навыки, дорогостоящие информационные секреты и ноу-хау [23]

Развитие региона на основе инноваций является важнейшим фактором его конкурентоспособности.

Конкурентоспособность региона это есть совокупность устойчивых отношений в области социально-экономического развития региона во взаимодействии с другими регионами, что позволяет создать новые комбинации продуктов, отраслей и сфер экономической деятельности. Эти комбинации направлены на формирование и продвижение инновационных продуктов и новых видов деятельности для региона, обеспечивая его инновационное лидерство и конкурентоспособность [23].

Инновационность региона — «это его способность к самообновлению, адаптации к изменениям и генерированию продуктов научно-технического прогресса» [23]. Из мирового опыта нам известно, что устойчивое развитие производства и поддержание его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе зависит не от ресурсных возможностей, а от инноваций. Подтверждением этого является печальный опыт нашей страны, которая не вовлечена в основной технологический обмен, обладая при этом колоссальными, богатейшими запасами природных ресурсов. Существует и опасность, в области инновационного развития, которая заключается в дальнейшем усилении сырьевого сектора отечественной экономики и «стерилизации» финансовых ресурсов, получаемых государством от экспортной продажи энергоносителей и изымаемых из оборота вместо инвестирования в инновационно активные сектора.

«Инновационный потенциал» предприятия, региона, страны, научной организации, как понятие получило свое развитие в конце ХХ века [2]. В настоящее время данное понятие применяется достаточно широко в экономической теории и практике. Понятие «инновационный потенциал» так же привело к ряду самостоятельных исследований, посвященных анализу различных подходов к оценке этой экономической категории.

«Инновационный потенциал можно определить, как способность различных отраслей народного хозяйства производить наукоемкую продукцию, отвечающую требованиям мирового рынка» [4]. Поэтому инновационный потенциал привязан к конкретному уровню экономики — народному хозяйству.

«Инновационный потенциал можно трактовать, как способность системы к трансформации фактического порядка вещей в новое состояние с целью удовлетворения существующих или вновь возникающих потребностей субъекта — новатора, потребителя, рынка и др». [5]. Эффективное использование инновационного потенциала делает возможным переход от скрытой возможности к явной реальности, т. е. из одного состояния в другое, а именно от традиционного к новому. Следовательно, инновационный потенциал — это характеристика способности системы к изменению, улучшению, прогрессу.

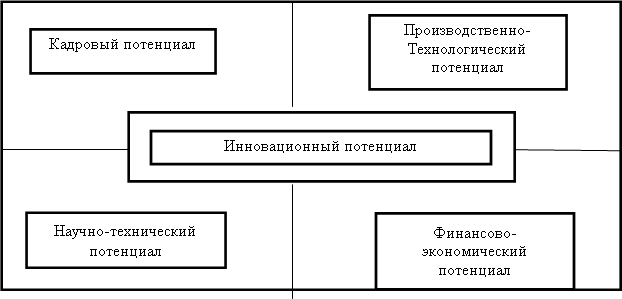

На (рис. 2) изображена структура инновационного потенциала, представленная через совокупность ресурсной, внутренней и результативной составляющих, которые сосуществуют взаимно, предполагают и обуславливают друг друга и проявляются при использовании как его триединая сущность [7].

|

Рис. 2. Структура инновационного потенциала и его взаимосвязь с другими потенциалами хозяйствующего субъекта

Инновационный потенциал региона представляет собой характеристику развития инновационных процессов, которая может затрагивать [23]:

— отдельные аспекты инновационной деятельности;

— ресурсы, обеспечивающие осуществление инновационной деятельности региона;

— использованные и неиспользованные (скрытые) ресурсные возможности, которые могут быть приведены в действие для достижения конечных целей региона [8];

— способность и готовность региона к ведению инновационной деятельности [9].

В широком смысле «Потенциал (лат. potentia — сила) — это средства, запасы, источники, которые могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения, определенной цели, возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области» [2].

Существенную роль в развитии экономической системы играет развитие инновационного потенциала. Понятие «инновационный потенциал» стало «концептуальным отражением феномена инновационной деятельности» [2].

В определении рациональных размеров инновационного потенциала, а также получении корректных оценок влияния инновационного потенциала на развитие экономики, должно быть четкое определение, во-первых, понятия инновационного потенциала, а во-вторых, его состава. В связи, с чем необходимо четко определить все существенные факторы, предопределяющие его динамику.

Вопросам формирования инновационного потенциала в наше время в экономической литературе уделяется достаточно много внимания, однако в существующей информации имеется и противоречивый характер не имеющий однозначного трактования. В отдельных случаях инновационный потенциал отождествляется с научно-техническим.

Инновационный потенциал представляется как «накопленное определенное количество информации о результатах научно-технических работ, изобретений, проектно-конструкторских разработок, образцов новой техники и продукции» [2], или толкуется как «система факторов и условий, необходимых для осуществления инновационного процесса» [7], что значительно упрощает действительность, а также сужает сферу применения этой важной категории.

В определении инновационного потенциала как «способности различных отраслей народного хозяйства производить наукоемкую продукцию, отвечающую требованиям мирового рынка» [8], рассматриваемая категория привязана к конкретному уровню (народное хозяйство), что также сужает сферу ее применения. Кроме того, в этом случае из рассмотрения выпадают организационные инновации и инновации-услуги.

В представленных определениях инновационного потенциала, как правило, раскрывается одна или несколько сущностных характеристик данного явления. В одном случае акцент переносится на институциональные структуры или средства формирования потенциала, в другом идет привязка к конкретному уровню (предприятие, национальная экономика и т. д.).

Определение, «инновационный потенциал содержит неиспользованные, скрытые возможности накопленных ресурсов, которые могут быть приведены в действие для достижения целей экономических субъектов» [23], и свидетельствует о наличии неоднозначности в понимании сущности инновационного потенциала. Данное обстоятельство в значительной мере затрудняет разработку практических рекомендаций по формированию и эффективному использованию инновационного потенциала и, таким образом, негативно сказывается на конечных результатах инновационной деятельности.

Достаточно прозрачными и полными в вопросах исследования инновационного потенциала можно считать выводы Г. И. Жиц. По его мнению, под инновационным потенциалом понимается количество экономических ресурсов, которые в каждый конкретный момент общество может использовать для своего развития. Эти ресурсы распределяются между тремя основными секторами системы: научно-техническим, образовательным, инвестиционным. В результате этого распределения формируются: научно-технический потенциал (сегмент или комплекс), образовательный потенциал (сегмент или комплекс), инвестиционный потенциал (сегмент или комплекс) [11].

Совокупность названных сегментов и формирует инновационный потенциал системы.

При изложенном подходе целесообразно считать инновационным потенциалом не все количество ресурсов, которое общество предполагает использовать для своего перспективного развития, а только та их часть, которая может быть использована для увеличения объемов или улучшения качества конечного потребления. При этом следует иметь в виду, что динамика количественных и качественных показателей потребления должна осуществляться в интересах потребителей, а не производителей. [23].

Научно-технический сегмент инновационного потенциала обеспечивает появление новшества. Образовательный сегмент его делает возможным диффузию новшества и его производительное использование. Инвестиционный сектор превращает новшество непосредственно в инновацию [23].

Таким образом, величина инновационного потенциала рассчитывается как совокупный итоговый результат деятельности трех следующих сегментов инновационного потенциала: наука — образование — инвестиции.

Из выше сказанного следует обратить особое внимание на значимость понятия «инвестиции» и «инвестиционный потенциал» в развитии инновационного потенциала региона. Социально-экономическое развитие региона, и ее эффективность зависят от управления инвестиционными и инновационными процессами в регионе, определяющего темпы обновления и модернизация основных фондов, создания и внедрения базисных и улучшающих технических, технологических и информационных новшеств с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, оказываемых услуг, переориентации сырьевой направленности экспорта на экспорт обрабатывающих отраслевых составляющих региона [20].

Значимость инвестиционно-инновационного процесса привело к более глубокому исследованию его сущности, содержания и форм взаимодействия участников данного процесса, поиска путей повышения его эффективности в условиях регионального развития.

В литературных источниках в области экономики существует достаточно много подходов к определению инвестиционного и инновационного потенциалов региона как самостоятельных понятий к изучению факторов, влияющих на них, но, в тоже время, нет и однозначного подхода к определению инвестиционно-инновационного потенциала региона, факторов и методике его оценки [20].

Суть инвестиционно-инновационной политики региона заключается в обеспечении силами общественных механизмов инновационно-воспроизводственного развития на базе использования конкурентных преимуществ региона и, прежде всего, благодаря наращиванию его инвестиционного и инновационного потенциала.

Инвестиционный потенциал и инвестиционная привлекательность региона определяются, в том числе, и его инновационной составляющей. Российские ученые-экономисты под инновационным потенциалом региона предлагают понимать совокупность научно-технических, производственных, технологических, кадровых, инфраструктурных, финансовых, правовых и иных возможностей хозяйствующих субъектов региона.

Инновационный потенциал состоит из существующих инновационных проектов, находящихся на стадии разработки и завершения, а также в инфраструктуре, которая выступает связующим звеном между всеми элементами развития инновационной деятельности.

В основе теории инновационного пути развития экономики лежит понятие «инновация», под которым понимается внесение в человеческую деятельность новых элементов (видов, способов), повышающих результативность этой деятельности.

Отсюда следует что инновации — это экономическая закономерность, и двигатель в прогрессивном развитии общества. По сути, инновация преследует повышение результативности, и главная проблема состоит не только в поиске новой идеи, но и материального обеспечения инновации.

В научной литературе приводится множество различных определений понятий «инвестиционный потенциал» и «инновационный потенциал». Приведем примеры этих определений, данные некоторыми авторами и встречающиеся в различных источниках (табл. 2).

Соотношение понятий «инвестиционный потенциал» и «инновационный потенциал» с точки зрения различных авторов

Определение понятия «инвестиционный потенциал»

Определение понятия «инновационный потенциал»

Ф. С. Тумусов рассматривает «инвестиционный потенциал» как совокупность инвестиционных ресурсов, составляющих ту часть накопленного капитала, которая представлена на инвестиционном рынке в форме потенциального инвестиционного спроса, способного и имеющего возможность превратиться в реальный инвестиционный спрос, обеспечивающий удовлетворение материальных, финансовых и интеллектуальных потребностей воспроизводства капитала [20].

По мнению Аюшеевой Л. А. инновационный потенциал региона представляет собой часть экономического потенциала, выраженная в виде научно-исследовательских, проектно конструкторских, технологических организаций, экспериментальных производств, опытных разработок, персонала научно-исследовательских организаций, их квалификации и способности к нестандартным новаторским идеям.

В. Д. Андриянов рассматривает инвестиционный потенциал как совокупность разработанных (разрабатываемых) инвестиционных проектов.

Николаев А. И. рассматривает инновационный потенциал как способность различных отраслей народного хозяйства производить наукоемкую продукцию, отвечающую требованиям мирового рынка. Поэтому инновационный потенциал привязан к конкретному уровню экономики — народному хозяйству [20].

В. Ю. Катасонов считает, что инвестиционный потенциал региона — это максимально возможная совокупность всех собственных ресурсов, накопленных в результате предшествующей хозяйственной деятельности указанного субъекта, которые можно использовать для обеспечения инвестиционной деятельности без нарушения текущей деятельности субъекта.

Монастырный Е. А. говорит о том, что инновационный потенциал — это способность системы организовать и осуществлять процессы, направленные на достижение результатов, наиболее полно соответствующих изменениям внешних условий, в первую очередь, изменениям требований рынка [16].

А. М. Марголин и А. Я. Быстряков предлагают под инвестиционным потенциалом рассматривать определенным образом упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов, позволяющих добиться эффекта синергизма и получить эффект от взаимодействия различных факторов, превышающий сумму эффекта от воздействия на рассматриваемый объект каждого фактора в отдельности при их использовании [17].

Трухин С. А. рассматривает инновационный потенциал с точки зрения структурной характеристики и определяет его как «совокупность научно-технических, производственных, технологических, кадровых, инфраструктурных, финансовых, правовых и иных возможностей хозяйствующих субъектов региона обеспечить восприятие и диффузию инноваций».

По мнению Зенченко С. В., Шемёткина М. А. инвестиционный потенциал региона можно определить как совокупную возможность собственных и привлеченных в регион экономических ресурсов обеспечивать при наличии благоприятного инвестиционного климата инвестиционную деятельность в целях и масштабах, определенных экономической политикой региона. [12]

По мнению Москвиной О. С. инновационный потенциал (фирмы, научного центра, страны в целом) представляет собой имеющиеся в наличии и предназначенные для достижения инновационных целей (реализации инновационной стратегии, программ, проектов) ресурсы, а также организационные структуры и технологии (механизмы) инновационной деятельности [18].

Под категорией «инвестиционный потенциал» понимается совокупная возможность отраслевых непостоянных ресурсов, позволяющих увеличивать капиталовооружённость труда и способность хозяйствующих субъектов, оперирующих запасами этих ресурсов, обеспечивать во времени устойчивый экономический доход. В данном определении непостоянный запас ресурсов, имеющихся в наличии на данный момент времени, позволяющий увеличивать производительность труда, образует производственный фактор “капитал”; «экономический доход» — это стоимостное выражение потока предпринимательских услуг, порождённых этими запасами в течение определённого времени [24].

Краюхин Г. А., Шабайкова Л. Ф. определяют инновационный потенциал как совокупность кадровых, материально-технических, информационных и финансовых ресурсов, обслуживаемых соответствующей инфраструктурой, предназначенной для реализации нововведений.

Таким образом, следует сказать, что инновационный потенциал региона — это уровень возможности социально-экономической системы регионального хозяйства к осуществлению инновационной деятельности, определяемая ресурсной компонентой, формируемой научными, интеллектуальными, кадровыми, финансовыми, технико-технологическими ресурсами и обеспечивающей формирование ее инвестиционного потенциала.

Обзор возможных определений понятий «инвестиционный потенциал» и «инновационный потенциал» представленных в (табл. 2) дают нам возможность говорить о том, что реализация региональной инновационной политики связана с инвестированием. С точки зрения экономического содержания региональные инвестиции — это часть ресурсов региона, которые сознательно изымаются из потребления и вкладываются в расширение или модернизацию производства (новые технологии, оборудование, методы организации хозяйственной деятельности и т. п.) в расчете на получение прибыли в будущем [20].

В ином смысле основной предпосылкой в развитии инновационной деятельности в региональном аспекте является необходимость объединения под единым управлением инновационной и инвестиционной функций.

В результате чего следует сказать, что инвестиционная политика и инновационная политика являются совокупными частями эффективной региональной политики, которая направленна на улучшение инвестиционного и инновационного потенциала региона и оптимизацию его развития и ставится вопрос о том, что именно совокупный инвестиционно-инновационный потенциал является основой развития региона и всех его сфер.

Инвестиции есть необходимое условие и основной источник инновационной деятельности. Достижение высоких показателей инновационного результата зависит от сбалансированности и взаимосвязи целей и задач инвестирования конкретных инновационных проектов, средств и практических приемов их реализации, объемов капиталовложений, соответствия потенциалов и организационных действий субъектов единого инвестиционно-инновационного процесса [11].

Таким образом, инвестиционно-инновационный потенциал региона имеет определение как совокупной возможности социально-экономической системы региона обеспечивающей развитие его инвестиционной и инновационной сфер в целях и масштабах, определенных экономической политикой региона, определяемая ресурсной компонентой, формируемой научными, интеллектуальными, кадровыми, финансовыми, технико-технологическими ресурсами.

В заключении следует сказать, что активизация инвестиционного-инновационного процесса это одно из наиболее действенных механизмов социально-экономических преобразований, которое предопределяет устойчивое функционирование регионов, повышение их экономического и социального потенциала.

В системе развития инвестиционно-инновационного потенциала региона взаимосвязь и взаимообусловленность инвестиционных и инновационных процессов поднимает проблему рассмотрения этих понятий не изолировано, а совокупно, и обуславливает необходимость трактовать инвестиционную и инновационную политику как единое направление финансовой политики региона.

В будущем процветании региона центральная роль принадлежит инновационным инвестициям, повышающим производительность труда и вложенного капитала. Развитие инноваций осуществляется в условиях накопления новых знаний, создания и продуктивного использования новых технологий.

1. Абрамешин А. Е., Воронина Т. П., Молчанова О. П., Тихонова Е. А., Шленов Ю. В. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. / под ред. О.П Молчановой. М.: Вита-Пресс,2001.

2. Атоян В. Р., Жиц Г. И. Инновационный комплекс региона: проблемы становления и развития. — Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2006. — 195 с.

3. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент. СПб.: Питер. 2001. С.28.

4. Бекетов Н.В Современные тенденции развития науки и инновационной деятельности / Проблемы современной экономики. — 2007. — № 3 (15). — file://localhost/D:/Job/2007/Statistic/1/art.htm.

5. Владимир Захаров. Что и как нужно спасать в российской науке // Независимая газета. — 13.01.2010.

6. Гунин В. Н. и др. Управление инновациями: 17-ти модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. М.: ИНФРА-М, 1999.

7. Голиченко О. Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития. — М.: Наука, 2006.

8. Государственный Комитет Статистики Российской Федерации. — http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_14p/Main.htm.

9. Гуриева Л. К. Концептуальные основы инновационной стратегии регионального развития // Наука и инновационные технологии для регионального развития: сб. статей всерос. науч.-практ. конф. (июнь 2003 г.). — Пенза, 2003. — С. 21–23.

10. Ермашкевич Н. И., Щеликова Н. Ю. Развитие научно-инновационного потенциала региона. // Вестник БГУ. № 3 (2012) С. 117–122.

11. Жиц Г. И. Способности и возможности: рассуждения о некоторых аспектах методологии оценки влияния инновационного потенциала на развитие социально-экономических систем различного уровня сложности // Инновации. 2008. № 11.

12. Зенченко С. В., Шемёткина М. А. «Инвестиционный потенциал региона». Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика». 2007. № 6.

13. Инновационный менеджмент: Учебник / под ред. С. Д. Ильенковой. 2-е изд. М.: ЮНИТИ, 2003.

14. Карпенко М. О. Современные подходы к понятию и классификации инноваций. // Вестник БГУ. № 3 (2013) С. 129–132.

15. Ковалев Г. Д. Инновационные коммуникации: учебное пособие для ВУЗов. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2000.

16. Монастырный Е. А. Термины и определения в инновационной сфере // Инновации. 2008. № 2.

17. Марголин А. М. Экономическая оценка инвестиций// А.М Марголин, А. Я. Быстряков. М.: 2001, с. 357–35.

18. Москвина О. С. Инновационный потенциал как фактор устойчивого развития региона // Экономические и социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз. 2005. № 30.

19. Романов Е. Г. К вопросу об инновации как экономической категории. // Вестник БГУ. № 3 (2011) С. 190–194.

20. Скурихина Е. В. Инвестиционно-инновационный потенциал региона: сущность, содержание, факторы состояния и развития [Текст] / Е. В. Скурихина // Молодой ученый. — 2012. — № 3. — С. 192–195.

21. Уткин О. А. и др. Инновационный менеджмент. М. М.: АКАЛИС, 1996.

22. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000. 312 с.

Источник