На Земле и в космосе: 10 российских женщин, изменивших ход истории

Была руководительницей Петербургской и Императорской Российской академий наук

В годы, когда лидером русского просвещения стала княгиня Екатерина Дашкова, от девушек из аристократических семейств требовалось, по сути, только одно: блистать на балах. Но амбиции Дашковой, получившей прекрасное образование и горячо интересовавшейся литературой и наукой, выходили далеко за пределы статуса светской дамы. Сначала она стала сподвижницей Екатерины II и принимала участие в формировании политики государства, а спустя два десятилетия возглавила Петербургскую академию наук, став одной из первых в мире женщин, занявших такую должность.

Ее стараниями гуманитарным наукам начало уделяться не меньше внимания, чем точным. Она организовала публичные лекции, в ходе которых ведущие ученые рассказывали народу о достижениях в математике, географии, естественной истории, а также наладила в стране литературно-издательскую деятельность. Можно сказать, что именно Екатерине Дашковой мы обязаны тем, что русский перестал считаться языком «простолюдинов» и был признан по-настоящему достойным глубокого изучения.

Была первой в мире женщиной — профессором математики

Разговор о российской науке немыслим без упоминания Софьи Ковалевской, чья судьба, помимо прочего, стала еще и символом эмансипации: всю жизнь женщина боролось за право заниматься тем, что ей действительно интересно. Главным оппонентом Ковалевской был отец, который рассчитывал удачно выдать ее замуж, но и российское общество не спешило принимать успешную женщину-ученого, получившую образование и научную степень в Европе за диссертацию о теории дифференциальных уравнений.

Увы, российская наука распахнула перед ней двери слишком поздно: звание члена-корреспондента Петербургской академии она получила лишь незадолго до смерти, будучи к тому времени известным во всем мире математиком, профессором Стокгольмского университета. Чтобы иметь возможность там преподавать, Ковалевская в рекордные сроки выучила шведский, на котором писала и научные труды, и художественные произведения: она признавалась, что долгое время не могла решить, какую карьеру выбрать — научную или писательскую.

Стала первой в России женщиной-врачом

Не секрет, что грандиозный перевес специалистов-мужчин, который на протяжении нескольких столетий существовал в большинстве профессиональных областей, объяснялся главным образом тем, что у женщин не было доступа к качественному образованию. Во второй половине XIX века ситуация вроде бы начала меняться, и трех женщин, в числе которых была Надежда Суслова, допустили до лекций в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, где в то время преподавали знаменитые врачи Иван Сеченов и Сергей Боткин. Правда, доучивалась Суслова уже в Швейцарии: в России правительство вновь отрезало женщинам дорогу к академическим знаниям.

Так или иначе, в 1867 году в Цюрихе она получила диплом доктора медицины, хирургии и родовспоможения, а впоследствии вернулась на родину и не только вела там врачебную практику, но и организовала фельдшерские курсы для девушек.

Создала первый в СССР антибиотик и победила холеру

Весь мир знает историю о том, как в 1928 году британец Александр Флеминг случайно обнаружил способность пенициллина убивать болезнетворные бактерии, таким образом совершив одно из самых важных открытий в истории человечества. Увы, куда менее широко известно сегодня имя советского микробиолога Зинаиды Ермольевой, которая выведена под именем доктора Татьяны Власенковой в романе Вениамина Каверина «Открытая книга».

А ведь ее вклад в историю не только российской, но и мировой медицины тоже огромен. Ермольева вместе со своей коллегой Тамарой Балезиной первой в СССР получила антибиотик, названный пенициллин-крустозин ВИЭМ, и, что самое главное, наладила его серийное, фабричное производство, чтобы доступ к лекарствам получили как можно больше людей. В годы Второй мировой войны препарат спас жизни десяткам тысяч раненых, которые в противном случае могли умереть от заражения крови. Впрочем, центром ее научных интересов была холера: благодаря исследованиям Ермольевой в стране удалось предотвратить несколько эпидемий этого заболевания.

Стала первой в России женщиной-зоопсихологом

Человеку с фамилией Котс было суждено выбрать профессию, связанную с животными. Правда, Надежда Ладыгина получила ее не по факту рождения, а от супруга — Александра Котса, преподавателя Высших московских женских курсов, где девушка училась на физико-математическом отделении.

Но свою жизнь она в итоге отдала зоологии: вместе с мужем Ладыгина-Котс начала собирать экспонаты, которые легли в основу коллекции Дарвиновского музея, а также занялась исследованием психики и познавательных способностей обезьян — преимущественно шимпанзе, сравнивая их не с другими зверями, а с детьми. Таким образом она внесла большой вклад в изучение антропогенеза и, по сути, заложила фундамент для возникновения эволюционной психологии, а ее многочисленные научные работы до сих пор широко цитируются и признаются авторитетными во всем мире.

Первой из женщин полетела в космос

В прошлом веке идея покорения космоса так прочно завладела человечеством, что любой, кто был связан непосредственно с полетами к звездам, мгновенно становился кумиром. Эта участь не миновала и Валентину Терешкову. Ее к мировой славе привел парашютный спорт: именно из парашютисток выбирали женщину, которая должна была оторваться от Земли на космическом корабле «Восток-6». Обогнать соперниц Терешковой помогли не только «правильное» происхождение (она была из простой, рабочей семьи) и успешное прохождение тренировок, но и готовность быть впоследствии публичным человеком.

В космосе она провела трое суток: не все шло гладко, полет оказался изматывающим как физически, так и психологически — в том числе из-за неточностей, допущенных при планировании. После возвращения на нашу планету Терешкова занялась инструкторской и научной деятельностью, но она до сих пор остается единственной в истории женщиной, совершившей космический полет в одиночестве, а не в составе экипажа.

Разработала первую живую вакцину против чумы

Кажется, будто чумой болели только в дремучем Средневековье, но в действительности даже сегодня ежегодно около двух с половиной тысяч человек на планете сталкиваются с этим заболеванием, а в первой половине XX века на территории Индии было отмечено несколько эпидемий. Живую противочумную вакцину создала выпускница Саратовского медицинского института Магдалина Покровская — еще одно большое имя в мировой бактериологии.

Живая вакцина отличается от инактивированной тем, что ее изготавливают не из «убитых» в лабораторных условиях, а из активных, хоть и ослабленных штаммов микроорганизма. На этапе разработки и тестирования, до получения однозначных результатов, такая вакцина может быть более опасной для того, на ком ее испытывают. Поэтому первый опыт Покровская проводила не на другом человеке, а на себе. Считается, что эксперимент символично начался 8 марта — в Международный женский день. Через несколько часов у исследовательницы поднялась температура, но вскоре она уже чувствовала себя совершенно здоровой и, докладывая коллегам о своем изобретении, уверяла, что была уверена в успехе, а потому не побоялась рискнуть собственной жизнью.

Была первой женщиной среди действительных членов АН СССР

Научная карьера Лины Штерн, рожденной на территории современной Литвы, началась с триумфа в Швейцарии, где она окончила Женевский университет и первой из женщин удостоилась в нем звания экстраординарного профессора. В 1925 году она вернулась в Россию и возглавила институт физиологии Академии наук СССР. Перечислить все, чем занималась эта женщина, практически невозможно: она основала две биохимические лаборатории и отдел возрастной физиологии в Институте охраны материнства и младенчества, разрабатывала методы борьбы с туберкулезом, менингитом, столбняком. Не говоря уже о том, что за год она могла опубликовать несколько десятков научных работ.

Несмотря на все заслуги, в конце 40-х годов Штерн подверглась репрессиям, была приговорена к тюрьме и ссылке, но даже это не остановило ее желания работать: сидя в камере, она написала трактат «О раке». По всей видимости, научные достижения все-таки спасли ей жизнь: многих соратников Штерн расстреляли, она же получила наказание с последующей реабилитацией.

Стояла у истоков отечественной патопсихологии

Путь развития советской психологической науки был тернист: начиная с 1930-х годов она на несколько десятилетий оказалась в глубоком кризисе как неугодная правительству отрасль. Но, даже несмотря на гонения и тяжелые военные годы, оставались специалисты, продолжавшие свои исследования. Одной из них была Блюма Зейгарник, которая сначала работала в Институте по изучению высшей нервной деятельности, а потом, уже в эвакуации, вместе с Александром Лурией в уральском нейрохирургическом госпитале трудилась над созданием методов реабилитации после черепно-мозговых травм. В результате Зейгарник стала основательницей российской патопсихологии — раздела клинической психологии, который занимается изучением расстройств психических процессов и подбором адекватной терапии.

В ее честь назван ею же открытый эффект Зейгарник: он заключается в том, что мы лучше запоминаем действия прерванные, а не завершенные. Сегодня эффект Зейгарник считается одним из краеугольных камней мировой гештальтпсихологии и активно используется маркетологами, чтобы подтолкнуть потенциального покупателя обратить внимание на товар.

Открыла месторождение алмазов в Якутии

Советская массовая культура подарила нам яркий образ геолога — человека в толстом шерстяном свитере, целыми днями сидящего с гитарой у костра где-нибудь в горах. В действительности представители этой профессии сделали немало открытий, в буквальном смысле изменивших историю нашей страны. Одно из них принадлежит Ларисе Попугаевой — выпускнице кафедры минералогии тогда еще Ленинградского университета. Целые сезоны она проводила в экспедициях на Полярном Урале, а в 1954 году, под руководством другой известной женщины-геолога Наталии Сарсадских, нашла в Якутии первую в стране кимберлитовую трубку с алмазами, названную «Зарницей».

Это событие не просто повлияло на развитие науки, а еще и коренным образом сказалось на экономике и политическом статусе государства: если раньше оно закупало алмазы, то теперь выяснилось, что их можно добывать на собственной территории. Так что геологи — это не только романтики, но и в каком-то смысле вершители судеб.

Источник

10 выдающихся женщин в истории России

Принято думать, что творить историю — дело сугубо мужское, а главные герои в ней — брутальные полководцы, мужественные правители, талантливые ораторы, неугомонные революционеры и общественные деятели. Однако, в истории нашей страны существовало немало сильных и умных женщин, которые внесли свой неоценимый вклад в ее развитие.

Женщины-ученые, женщины-императрицы, женщины-литераторы – именно они скрупулезно строили и методично разрушали карьеры великих мужчин, не раз круто поворачивая ход истории и культуры. Женщины, которые не раз опережали свое время, женщины, которые проявляли настоящую выдержку и невероятную твердость, женщины, которыми мы восхищаемся, и которым до сих пор стараемся подражать.

Княгиня Ольга

Княгиня Ольга – правительница древнерусского государства с 945 до примерно 960 года. Первая из русских правителей приняла христианство еще до крещения Руси и первая русская святая. После смерти мужа, князя Игоря Рюриковича, жестоко и изощренно отомстила злейшим врагам древлянам за его смерть, а затем и вовсе собрала войско для военного похода, мечом пройдясь по Древлянской земле, установив дани и налоги.

Таким образом, единство территории было сохранено и даже приумножено, а сама Ольга считалась в народе правительницей мудрой и справедливой.

После триумфально возвращения в Киев своей бесстрашностью, мудростью, волей и хитростью доказала, что способна единолично управлять государством, защищая его от врагов. Оставив дела внешние, она обратилась к внутренним проблемам: провела первую в истории Руси финансовую реформу, положила начало каменному градостроительству.

Хотя и дружина, и русский народ при ней были язычниками, сама Ольга крестилась, а после смерти была причислена к лику святой равноапостольной. Такой чести удостоились ещё только 5 святых женщин в христианской истории (Мария Магдалина, первомученица Фёкла, мученица Апфия, царица Елена Равноапостольная и просветительница Грузии Нина).

Феодосия Морозова

Боярыня Морозова – самая знаменитая староверка, ставшая символом мужественности, железной воли и бесстрашия в борьбе за свои убеждения. Главная деятельница русского старообрядчества, сподвижница протопопа Аввакума за приверженность к «старой вере» была арестована по указу царя Алексея Михайловича, а затем лишенная имения и всех почестей, была сослана в Пафнутьево-Боровский монастырь, где поверглась тяжелым пытками и допросам и выдержав их, была заточена в земляной тюрьме в Боровского городского острога, а 14 ее слуг за принадлежность к старой вере в конце июня 1675 года сожгли в срубе. Умирая от физического истощения, Феодосия Морозова попросила перед смертью своего тюремщика выстирать в реке свою рубаху, чтобы умереть в чистой сорочке. Почитается старообрядческой церковью как святая.

Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова

Одна из заметных личностей Российского Просвещения, Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова стала первой женщиной в мире, которая управляла Академией наук. Подруга и сподвижница будущей императрицы Екатерины II, активнейшая участница государственного переворота 1762, который очень подробно описала в своих мемуарах.

Однако. После восшествия на престол императрицы никакой роли в политике Дашкова не играла. По её предложению была также учреждена Императорская Российская академия, имевшая одной из главных целей исследование русского языка. По ее же инициативе был основан журнал «Собеседник любителей российского слова», выходивший в 1783 и 1784 годах (16 книжек) и носивший сатирическо-публицистический характер. В нём печатались лучшие литературные умы того времени: Фонвизин, Державин, Херасков, Княжнин и Богданович.

Дашкова собственноручно перевела «Опыт о эпическом стихотворстве» Вольтера, писала стихи на русском и французском языках, была автором нескольких академических речей.

Екатерина II Великая

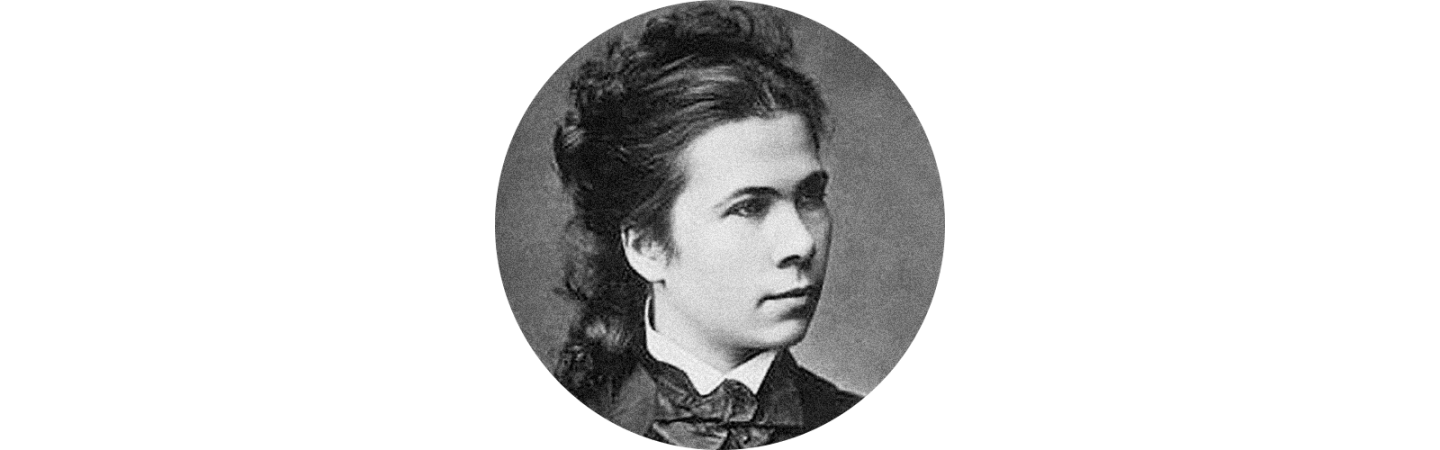

Софья Ковалевская

Первая в России и в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире женщина — профессор математики. Иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук. Дочь генерал-лейтенанта артиллерии В. В. Корвин-Круковского и Елизаветы Фёдоровны, первые уроки математики получившая от гувернанток и домашнего наставника.

Поступление женщин в высшие учебные заведения России в то время было запрещено и единственной возможностью продолжить образование – выехать за границу для поступления в иностранный университет. Однако, паспорт для выезда можно было оформить только с разрешения родителей или мужа. Отец «научному» будущему дочери воспротивился, по этому Софье пришлось самостоятельно организовать фиктивный брак с молодым учёным В. О. Ковалевским.

В 1874 году после защиты диссертации в Гёттингенском университете, Ковалевской была присвоена степень доктора философии.

В 1879 она делает сообщение на 6 съезде естествоиспытателей в Санкт-Петербурге, а в 1881 Ковалевская избрана в члены Московского математического общества.

В 1884 году — профессор кафедры математики в Стокгольмском университете, в 1888 — лауреат премии Бордена Парижской академии наук.

В 1889 отмечается премией Шведской академии наук и избирается членом-корреспондентом на физико-математическом отделении Российской академии наук. Помимо математики занималась литературным трудом: автор нескольких повестей, очерков и книги мемуаров.

Анна Павлова

Одна из величайших балерин XX века, чье имя до сих пор является символом русского балета XX века. По мнению некоторых критиков, главным отличием Павловой от других танцовщиц, блиставших на сценах театров и до и после нее, был неповторимый и ни с чем не сравнимый характер, индивидуальность и темперамент. Она сама была живым воплощением танца: жила им, жила в нем и ради него.

После окончания Императорского театрального училища, Павлова была принята в труппу Мариинского театра и, спустя 7 лет исполнения партий в классических балетах, заняла место ведущей танцовщицей труппы. В 1907 году на благотворительном вечере в Мариинском театре она исполнила судьбоносную для своей карьеры миниатюру «Умирающий лебедь», составленную для нее М. Фокиным и принесшую ей известность, а после участия в «Русских сезонах» Сергея Дягилева в Париже к ней приходит известность уже всемирная.

«Секрет моей популярности — в искренности моего искусства»,- не раз повторяла Павлова, составляя маршруты своих гастролей, пересекающие все континенты земли, неся хореографическую культуру даже в самые отдаленные уголки мира. Именно с ее именем до сих пор ассоциируется русская балетная школа.

Наталья Гончарова

Известнейший живописец, театральный художник и график, имя которой ассоциируется с искусством эпохи авангарда в России, являлась правнучатой племянницей жены Пушкина, Натальи Николаевны Гончаровой. Активно занималась книжной иллюстрацией, литографией, плакатным искусством, участвовала в постановках «Русских сезонов» Сергея Дягилева, занималась персональными выставками. Наталья Сергеевна Гончарова отличалась невероятной трудоспособностью.

На одной из выставок в Москве она представила 762 произведения. По воспоминаниям современников, обладала необыкновенной харизмой и была блестящим оратором. Ее выставки и после смерти продолжают пользоваться огромной популярностью, а картины стоят дороже любых других художниц в мировом искусстве.

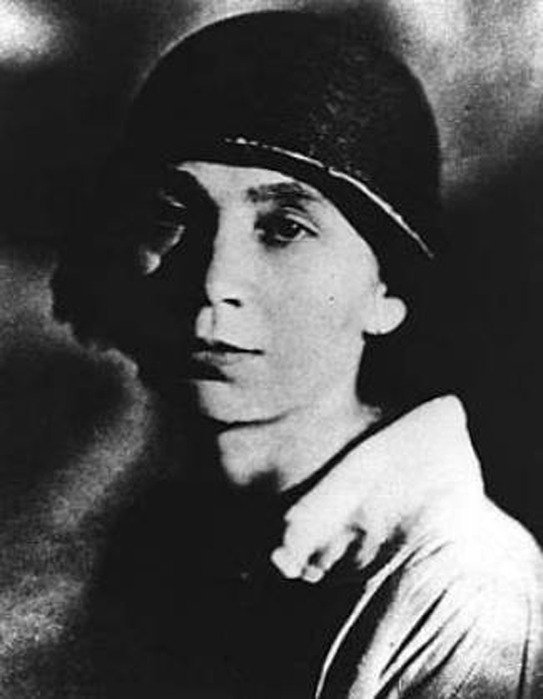

Анна Ахматова

Величайшая русская поэтесса, одна из самых заметных фигур Серебряного века русской культуры, стихи которой остаются актуальными для любого времени. Ее яркий талант, незаурядная личность и невероятно трагичная судьба оставили пожалуй один из самых глубоких следов не только в культуре XX века, но и вообще в истории России.

Переводчица и литературовед, номинант на Нобелевскую премию по литературе, мать и жена, опальная поэтесса — все это один человек, женщина, которая в дореволюционной России успела почувствовать вкус славы, издавая свои первые сборники немалыми тиражами. В послереволюционной России, однако, места для Ахматовой не нашлось и не могло найтись, как и для многих талантливых людей, ученых, деятелей культуры и искусства.

А дальше все покатилось в пропасть: аресты близких, ссылка единственного сына, расстрелы, Отечественная война и блокада Ленинграда… Трагедия Ахматовой — это трагедия целого народа, которую она воплощала в своих стихах, рассказывая о чудовищных и несправедливых потрясениях, выпавших на его долю.

Пройдя литературный путь от стихов, по словам самой Ахматовой которые «годились только для влюблённых лицеисток», и закончив сочинениями о советских репрессиях, Ахматова стала символом нескольких эпох, которые торопливо, кроваво и жестоко сменяли друг друга.

Вера Холодная

Вера Холодная снималась у лучших режиссеров того времени: Е.Бауэра, В.Висковского, П.Чардынина, Ч.Сабинского. В 1917 году на экран вышел один из лучших её фильмов — «У камина», который имел оглушительный успех у публики и конечно позже был уничтожен советской властью, подобно другим популярным дореволюционным фильмам.

Вера Холодная была невероятно популярна за рубежом: киноленты с ее участием шли на экранах Европы, Америки, Турции и таинственной и неведомой Японии. Ей наперебой предлагали контракты европейские киностудии, но она отказывалась, говоря, что ее место только в России.

Казалось, что ее популярности не угрожает ничего: ни революция, ни гражданская война, но внезапная и ранняя смерть актрисы нарушила все планы и повлекла за собой долгую череду слухов и споров об истинной причине ее внезапной кончины. Таким образом Вера Холодная вошла в историю не только как самая популярная актриса эпохи немого кино в России, но и как одна из самых загадочных женщин в ее истории.

Валентина Терешкова

Первая в мире женщина-космонавт и пока единственная в мире женщина, совершившая космический полёт в одиночку, Валентина Терешкова родилась в семье тракториста и работницы текстильной фабрики.

В начале 1962 из нескольких сотен претенденток была выбрана в качестве рассматриваемых кандидатур на роль первую в истории женщину-космонавта. Во время обучения проходила бесконечные тренировки на устойчивость организма и парашютную подготовку. Старт космического корабля «Востока-6» произошел утром 16 июня 1963 года, а приземлилась первый в истории женщина-космонавт утром 19 июня.

В общей сложности полет длился двое суток 22 часа и 41 минуту. За это время Валентина Терешкова совершила 48 витков вокруг Земли. К слову, родным о своем полете Валентина Терешкова естественно не сказала: во-первых, — военная тайна, а во-вторых, — как и остальные, не знала, чем такой полет мог закончится. Так что узнали о подвиге героя родные Валентины Терешковой по радио.

Автор: Анна Векшина

Читайте также:

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите левый Ctrl+Enter.

Источник