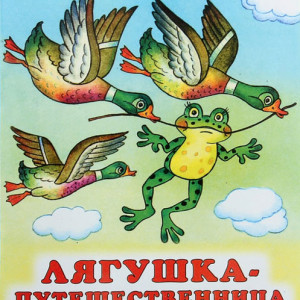

- Лягушка-путешественница — краткое содержание для читательского дневника

- Главные герои

- Сюжет произведения

- Урок литературного чтения во 2-м классе по сказке В.М. Гаршина «Лягушка-путешественница»

- Приёмы развития критического мышления на уроках литературного чтения. статья по чтению (3 класс) на тему

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

Лягушка-путешественница — краткое содержание для читательского дневника

| Название произведения | Лягушка-путешественница |

|---|---|

| Автор | Всеволод Гаршин |

| Жанр | Сказка |

| Год написания | 1887 |

Главные герои

- Лягушка-путешественница — догадливая и хитроумная главная героиня сказки

- Утки — птицы, которые летели на юг и согласились взять с собой лягушку

Сюжет произведения

Лягушка-квакушка сидела в болоте на коряге, она наслаждалась дождливой погодой и своей жизнью. Однажды перелётные утки опустились на болото, где жила лягушка. Птицам предстоял долгий путь в тёплые края, и они решили подкрепиться. Лягушка испугалась, что её съедят и нырнула в воду. Ей было интересно, куда летят утки, поэтому она подслушала их разговор.

Лягушка не выдержала и спросила, что такое юг. Утки так хвалили тёплые края, что обитательнице болота тоже захотелось улететь с птицами. Но у неё не было крыльев. Находчивая лягушка вытащила прутик из болота – на нём то она и полетит. Две утки возьмут оба конца в клюв, а лягушка прицепится посередине. Птицам понравилась идея, всю дорогу на юг они восхищались умом лягушки.

Лягушка хотела, чтобы её заметили и попросила лететь уток пониже. Она гордилась собой и слышала, как внизу все восхищаются путешественницей. Детям было интересно, кто придумал такой необычный способ. Лягушка не вытерпела и заквакала «Я, это я!». По счастливой случайности она не разбилась, а упала в грязный пруд. Так и осталась там, хвастаясь другим лягушкам. А утки улетели и больше не вернулись.

Источник

Урок литературного чтения во 2-м классе по сказке В.М. Гаршина «Лягушка-путешественница»

Цели и задачи урока: знакомство со структурой сказки (пролог, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, послесловие), составление характеристики героя, подготовка к пересказу от первого лица, использование межпредметных связей.

Используемые приёмы: антиципация (умение предвидеть сюжет), выборочное чтение, драматизация.

1. Цель первого этапа урока – мотививовать учащихся. Используемый приём – диалог, опора на читательский и жизненный опыт учащихся.

– Ребята, вы любите путешествовать? На чём вам приходилось путешествовать? Как называют тех, кто путешествует?

Работа над лексическим значением слов. (Презентация. Слайд 2)

– Начните самостоятельно читать произведение, и вы познакомитесь с героем путешествия.

Постарайтесь предположить, каким будет это путешествие по первому абзацу: обычным или необычным? Сумейте текстом доказать своё мнение.

Предполагается, что ученики по названию произведения, иллюстрациям, характерным словам для сказки докажут своё мнение.

Для определения жанра произведения учитель ещё раз останавливается на сказочных словах «жили-были», на предложении, вносящем интригу «Но случилось одно происшествие».

2. Цель второго этапа – работа над сюжетом. Поиск и разграничение пролога и завязки.

– Продолжите чтение и остановитесь на том моменте, где почувствуете, что должно произойти какое-то неожиданное действие.

Дети остановятся на слове «вдруг». Выделят эту часть текста.

– Часть произведения, которую мы выделили очень важная, она называется завязка, а вот почему она важная мы докажем после прочтения. У части до завязки есть тоже своё название – пролог. (Презентация. Слайд 3)

Сведения для учителя

Пролог – изображение расстановки персонажей и обстоятельств в литературном произведении, непосредственно предваряющей развёртывание основного сюжетного действия. Пролог (экспозиция) не влияет на ход последующих событий в произведении.

3. Целью следующего этапа является работа над характеристикой главного героя. Используются приёмы выборочного чтения.

– Вы уже познакомились с героиней. Что она любила, докажите текстом. (Презентация. Слайд 4) Как понимаете слова «она может уронить своё лягушачье достоинство»? (Презентация. Слайд 5)

Предлагаю вам по ходу чтения выписывать слова для характеристики лягушки. (Презентация. Слайд 6)

Работа по составлению характеристики ведётся по ходу чтения, для этого можно, сначала предъявить качество характера ученикам, а их попросить доказать текстом произведения или же спрашивать ребят о каком качестве говорят те или иные слова. (Презентация. Слайд 7)

4. Следующий этап урока должен познакомить второклассников с кульминацией.

– По ходу чтения мы с вами наблюдали за развитием действия. Предлагаю вам найти такие слова, после которых вы понимаете, что путешествие точно состоится.

Как правило, ребята с лёгкостью находят слова «Я придумала! Я нашла!» и выделяют ещё одну черту: ум, изобретательность.

5. Проблемный вопрос о том, почему такая умная, изобретательная, осторожная лягушка не долетела до юга, подводит ребят к пониманию главной мысли сказки.

– Как себя чувствовала лягушка во время путешествия? Почему она просила уток лететь пониже? Как можно назвать её поведение во время полёта?

На эти вопросы ребята отвечают, используя текст. В списке характеристик появляются новые – зазнайство, хвастовство.

6. На этом этапе ученики знакомятся с развязкой и послесловием сказки

Развязка – итоговая сцена, добавляющая последние штрихи к характерам действующих лиц.

– Ребята найдите момент, где вы переживаете за лягушку.

Отвечая на этот вопрос, ребята находят развязку сюжета.

– Могла ли лягушка разбиться? Как вы думаете, почему автор продолжает повествование?

Многим ученикам жалко лягушку, несмотря на её зазнайство и хвастовство. Ребята рады, что героиня осталась жива. Отмечают особенность сказки с хорошим концом. Отмечают, что с такой лягушкой весело, не заскучаешь, она фантазёрка и выдумщица.

– В какой то момент нам показалось, что лягушка разобьётся, но в послесловии автор оставляет героиню живой и невредимой.

Прошу ребят зачитать чудную историю, рассказанную лягушкой в новом пруду. Именно этот отрывок дети получают на домашнее задание в виде подготовки рассказа от лица лягушки.

Обращаю внимание учеников на то, что лягушка в трудной ситуации не падает духом, она оптимистична. Наша характеристика героини продолжает пополняться. (Презентация. Слайд 6)

7. Итог урока

– Ребята, перед вами схема этапов сказки. Предлагаю вспомнить, чем характерен каждый из них, найти и зачитать отрывки из них. (Презентация. Слайд 8)

8. Тест по проверке знания содержания и идеи сказки. (Приложение 1)

9. Задание, для работы на уроке математики. (Презентация. Слайд 9)

– Мы совсем с вами забыли об утках. Сколько их было?

Ребята зачитывают отрывок сказки с загадкой. Учителю необходимо добавить, что вместе с лягушкой их 100. (Приложение 2)

Тест по проверке знания содержания и идеи сказки.

1. Почему лягушка во время путешествия закричала?

А. испугалась

Б. хотела похвастаться

В. Закричала от радости

2. Почему не состоялось путешествие лягушки7

А. утки не смоги удержать лягушку

Б. прутик, на котором держалась лягушка, оказался не прочным

В. Из-за хвастовства и зазнайства лягушки

3. Выберите пословицу, которая подходит к этой сказке:

А. Мели, Емеля твоя неделя.

Б. Всякая сорока от своего языка погибает.

В. Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь.

4. Какой недостаток людей осуждается в этой сказке?

Для решения задачи предлагаю использовать метод подбора.

«…уток было, как говориться в загадке, столько, да ещё столько, да полстолько, да четверть столько…» У данной задачи есть подробное условие, в котором говориться, что уток было бы 100, вместе с лягушкой.

Число одновременно должно делиться на 2, на 4 и на 9, а уток без лягушки должно быть 99.

Решение:

36 + 36 + 18 + 9 = 99(уток)

Возможно составление схемы.

Источник

Приёмы развития критического мышления на уроках литературного чтения.

статья по чтению (3 класс) на тему

В статье даны примеры приёмов развития критического мышления на уроках литературного чтения при изучении произведения В. М. Гаршина «Лягушка -путешественница».

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| priyomy_razvitiya_kriticheskogo_myshleniya_na_urokah_literaturnogo_chteniya.doc | 92 КБ |

Предварительный просмотр:

ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ.

Слатимова Галина Александровна,

учитель начальных классов

МБУ СОШ № 64 г. о. Тольятти.

В основе современного образования лежит активность и учителя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой цели — воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного образования.

Каждый учитель ищет наиболее эффективные методы и технологии обучения, которые бы давали стабильный результат в освоении предмета, стимулировали учащихся к познавательной и творческой активности. Я стараюсь применять на уроках приёмы технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо».

Технология РКМЧП представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма.

Методика развития критического мышления включает три этапа или три стадии. Это «Вызов – Осмысление – Рефлексия». Каждый этап имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приёмов, направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысление и обобщение приобретённых знаний.

Приведу примеры приёмов развития критического мышления на уроке литературного чтения в 3 классе при изучении произведения

В. М. Гаршина «Лягушка-путешественница».

На этапе вызова учащиеся «вспоминают», что им известно по изучаемому вопросу (делают предположения), высказывают свою точку зрения по поводу изучаемой темы. Все их высказывания (правильные и неправильные) фиксируются. Обмен мнениями способствует возникновению вопросов у учащихся, которые будут мотивировать их на поиск ответов и изучение нового материала.

1. Приём «Ассоциации».

Прочитайте название сказки. Поразмышляйте, бывают ли лягушки путешественниками? Как это может быть? Какие ассоциации у вас возникли, прочитав название произведения?

2. Приём «Корзина идей».

1 вариант. Напишите, что вы знаете об утках.

2 вариант. Напишите, что знаете о лягушках.

Каждый ученик вспоминает и записывает на листочках все, что знает по теме (индивидуальная работа продолжается 1-2 минуты). На доске прикрепляется значок корзины. Ученики называют сведения по данной теме, которые условно собираются в “корзине идей”, даже если они ошибочны. Ошибки исправляются по мере освоения новой информации.

3.Приёмы «Верите ли вы. «, «Верные и неверные утверждения».

Учитель предлагает детям на карточках вопросы или утверждения. Если учащиеся согласны с высказыванием, то рядом напишите слово «да» или знак «+», если не согласны, то пишут слово «нет» или знак » — «.

Приём «Верите ли вы. «

1. Верите ли вы, что утки не стали есть лягушку, потому что она была слишком велика?

2. Верите ли вы, что лягушка отправилась в путешествие с утками на юг?

3. Верите ли вы, что лягушка прицепилась к прутику лапками, а утки подхватили прутик с лягушкой и полетели?

4.Верите ли вы, что лягушка долетела с утками до юга?

5. Верите ли вы, что лягушка отцепилась от прутика, потому что устала держаться за него?

6. Верите ли вы, что лягушка упала с высоты и осталась жива?

7. Верите ли вы, что лягушка любила хвастаться?

Приём «Верные и неверные утверждения».

1.История с лягушкой произошла осенью.

2. Лягушка пришла в восторг, когда утки рассказали ей про юг.

3. Утки сами придумали, как им взять с собой лягушку на юг.

4. Лягушка сама придумала путешествовать на прутике с утками.

5. Лягушка отправилась в путешествие на спине одной из уток.

6.Оторвавшись от прутика, лягушка бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни.

На этапе рефлексии возвращаемся к этим приёмам, чтобы выяснить, какие из утверждений были верными.

2 этап — осмысление.

На этапе осмысления учащиеся работают с новой информацией. Дети читают (слушают) текст, используя предложенные учителем активные методы чтения, делают пометки на полях или ведут записи по мере осмысления новой информации.

1. Приём «Тонкие и толстые вопросы»

Тонкие вопросы предполагают однозначный ответ, основанный на фактах. Толстые вопросы — это проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные ответы, требующие обстоятельного, развёрнутого ответа

Примеры «Тонких и толстых вопросов» при работе над сказкой В. М. Гаршина «Лягушка-путешественница».

1.Где сидела лягушка?

Почему лягушка решила отправиться в дальние края?

2. С кем путешествовала лягушка?

Как чувствовала себя лягушка во время путешествия?

3.Куда отправилась лягушка-путешественница с утками?

Почему лягушка просила лететь уток пониже?

4. Чем лягушка прицепилась к прутику?

Почему не состоялось путешествие лягушки?

5. Куда упала путешественница?

Могло ли путешествие лягушки закончиться удачно?

2. Приём «Ромашка Блума» или «Ромашка вопросов»

Класс можно разделить на шесть групп. Вопросы к тексту записываются на лепестках ромашки. Выделяется шесть типов вопросов:

1 лепесток — простые вопросы. Отвечая на них, нужно называть какие-то факты, вспомнить и воспроизвести информацию.

2 лепесток — объясняющие вопросы . Обычно объясняющие вопросы начинаются со слов: «Почему».

3 лепесток — уточняющие вопросы. Эти вопросы начинаются со слов « Верно ли, что…», «Если я правильно понял, то . ». .

4 лепесток — оценочные вопросы. Оценочные вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений и фактов. «Почему это хорошо, а что-то плохо?», «Чем один герой отличается от другого?»

5 лепесток — практические вопросы. Эти вопросы направлены на установление взаимосвязи между теорией и практикой.

6 лепесток — творческие вопросы. В этих вопросах есть частица «бы», в формулировке вопросов есть элементы условности, предположения, фантазии, прогноза. «Чтобы бы изменилось, если бы…», « Как вы думаете, как будут развиваться события дальше?»

Вот какие вопросы были предложены детьми в разных группах при изучении произведения В. М. Гаршина «Лягушка-путешественница»

Простые вопросы . Где жила лягушка?

Объясняющие вопросы. Почему утки согласились взять с собой лягушку?

Уточняющие вопросы. Верно ли, что лягушка была очень хвастливой?

Оценочные вопросы. Что можете сказать о чувствах лягушки во время полёта?

Практические вопросы. Как бы вы поступили на месте лягушки?

Творческие вопросы. Что было, если бы лягушка не была хвастливой?

Обычно детям нравится формулировать вопросы к тексту, работая в группах.

3. Приём «Концептуальная таблица».

С какой басней можно сравнить произведение В. М. Гаршина? Придумайте линию сравнения и заполните таблицу, работая в парах.

Источник