- Российское купечество

- LiveInternetLiveInternet

- —Музыка

- —Я — фотограф

- КАРТЫ К НОВОМУ, 2010, ГОДУ

- —Рубрики

- —Поиск по дневнику

- —Подписка по e-mail

- —Постоянные читатели

- —Сообщества

- —Трансляции

- —Статистика

- Русские купеческие династии: самые-самые

- 1. Бахрушины

- 2. Мамонтовы

- 3. Щукины

- 4. Рябушинские

- 5. Демидовы

- 6. Третьяковы

- 7. Солтаденковы

- 8. Перловы

- 9. Строгановы

- 10. Нобели

- 11. Второвы

Российское купечество

В XV — XVII веках купцом называли любого человека, совершавшего торговую сделку. Зажиточная верхушка сословия, которая занималась обычно внешней торговлей, именовались гостями.

Купцы привозили свои товары — меха, кожу, рабов — в греческие причерноморские колонии, спускались по Дону и Волге к Каспийскому морю и далее, сухим путем, доходили до Багдада. Но больше всего гости любили бывать в Византии, с которой князья Олег и Игорь заключали специальные договоры, защищавшие интересы их подданных — купцов.

Во время своих странствий гости открывали и осваивали новые земли, становились их первопоселенцами. Постоянный риск походной жизни, угрозы со стороны степных кочевников и «лихих людей» вырабатывали в купцах навыки опытных путешественников и смелых воинов.

Среди героев русского фольклора — удалые, неунывающие, много повидавшие гости — Василий Буслаевич, Садко, Иван Гостиный Сын.

К XI–XII векам торговцы обособились в привилегированную группу городского населения, выделявшуюся имущественным положением

и поддержкой княжеской власти. В это время в наиболее крупных городах возникли первые купеческие общества. В Новгороде была основана торговая корпорация, которая объединяла крупных оптовых торговцев воском и владела монопольным правом взвешивать и мерить некоторые товары, взимая за это соответствующую пошлину. Ее представители участвовали в заключении важнейших торговых договоров и были членами совета Новгородской Республики.

Монгольское нашествие нанесло тяжелый удар по хозяйственной жизни Руси. Только на рубеже XIII — XIV веков началось возрождение городов

и наметился рост численности купечества в Москве, Твери, Новгороде, Пскове, Вологде.

В XIV — XV веках богатые московские купцы объединились в две корпорации — гостей-сурожан (Сурож — современный город Судак, в Крыму), торговавших в основном шелком, и «суконников», закупавших шерстяные ткани на Западе. Члены этих объединений совместно торговали, материально поддерживали друг друга, устраивали вскладчину пиры — братчины.

Московские купцы, стремясь поднять свое значение в обществе, субсидировали крупных феодалов. При помощи гостей князь Юрий Дмитриевич Галицкий в начале XV века расплатился с кредиторами из Золотой Орды. Занимаясь кредитованием родовитых особ, московские купцы рассчитывали на помощь со стороны феодальной аристократии и на сближение с нею. Между представителями купеческих семей и боярских фамилий заключались браки, купцы приобретали вотчины.

С созданием единого Русского государства купцы слились с другими слоями городского населения в одно сословие посадских людей, которое было обязано выполнять в отношении государства две главные повинности — отбывать казенную службу и платить подати.

С ростом численности и значения населения городов в XVII веке у правительства назрела необходимость более четко определить обязанности лиц торгового сословия. Торговый устав 1653 года заменил множество существовавших ранее торговых сборов на единую пошлину. Это действие преследовало цель — пополнить казну, не разоряя при этом до конца плательщиков налога.

Реформы Петра I и его долгие войны потребовали колоссального количества денег, которых у казны не было. В 1705, 1713 и 1717 годах

он установил невиданные по величине налоги и нанес удар по многим торговым династиям. Купцов принуждали нести службу по сбору налогов, образовывать торговые и промышленные компании; им указывалось, в какие порты и какие товары везти для продажи, по каким ценам продавать их государству. Их насильственно переселяли из одних городов в другие. Несколько тысяч купеческих семей заставили переехать в только что основанный Санкт-Петербург, где не было ни обширной торговли, ни развитой инфраструктуры, что привело многих из них к разорению.

Торговавшие с зарубежными странами или отдаленными регионами купцы подвергались большому риску. Даже если они не занимались перевозками лично, потеря груза могла привести к разорению. Например, Андрей Миклютин потерял половину состояния, когда затонуло его судно с зерном. Затем последовали неурожайные годы, а накоплений не было. Все излишки средств уходили на строительство монастыря.

При Екатерине II была сформирована организация купечества, сохранившаяся с некоторыми изменениями до 1917 года. Всё торгово-промышленное сословие было разделено на три гильдии, куда, в зависимости от величины капитала, приписывались все купцы:

- 1-я гильдия — владельцы капитала свыше 10 тыс. рублей;

- 2-я — 5–10 тыс. рублей;

- 3-я — 1–5 тыс. рублей.

Купцам 1-й гильдии разрешалось вести внешнюю торговлю, иметь фабрики и заводы, 2-й гильдии — внутреннюю оптовую и розничную торговлю, 3-й — только мелочную торговлю.

Члены всех гильдий освобождались от уплаты подушного налога и натуральной рекрутской повинности, а 1-й и 2-й гильдии — от телесного наказания. Но они были обязаны ежегодно выплачивать промысловый налог, в случае неуплаты которого следовало исключение из гильдии.

Это привело к тому, что в сословие купцов начался приток из посадского населения и крестьянства. В конце XVIII — начале XIX веков возникли известные русские купеческие династии — Морозовы, Прохоровы, Рябушинские, Коноваловы, Третьяковы, Елисеевы и многие другие.

В 1858 году численность торгово-промышленного сословия достигла 239 883 человек (мужчин).

После отмены крепостного права сословие купечества стало доступным для всех слоев общества, число гильдий сократилось до двух.

При Николае II разрешалось заниматься торгово-промышленной деятельностью без записи в гильдии: купцы получили паспортную льготу, дававшую свободу перемещения. Самые крупные купеческие общества со значительными денежными капиталами и недвижимостью действовали в Москве, Санкт-Петербурге и Одессе.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Музыка

—Я — фотограф

КАРТЫ К НОВОМУ, 2010, ГОДУ

—Рубрики

- РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ (634)

- Брюлловы (26)

- Боровиковский (15)

- Аргунов (6)

- Гау (4)

- Маковские (287)

- Серебрякова Зинаида (19)

- Харламов Алексей (68)

- КАЛЕНДАРИ (340)

- китайский календарь (138)

- лунный (31)

- народный (166)

- ArtГороскоп (19)

- схемы оформления (17)

- КИНОЗАЛ (6)

- РУССКИЙ СТИЛЬ (1)

- China (736)

- китайский кабинет (27)

- персоналии (17)

- народности Китая (7)

- путешествие в Китай (376)

- ChinaArt (2323)

- шинуазри (31)

- архитектурное. (3)

- вышивка (31)

- декоративно-прикладное (332)

- женскообразное (594)

- лотосы (46)

- пейзаж (283)

- птицы (206)

- разное (368)

- танцы (12)

- цветы (279)

- Japan (584)

- JapanArt (993)

- PinAp (36)

- БАЛЕТ (989)

- ВсякоРазно (493)

- пишите письма! (197)

- читающие. (41)

- ГЛАМУР (60)

- ГРАФИКА (219)

- ДАМСКИЕ ШТУЧКИ (2304)

- ароматы (233)

- веер (179)

- журнал мод (763)

- зонтик (69)

- макияж. (27)

- нежные ручки, перчатки (99)

- нижнее бельё (81)

- порт-букет (10)

- сари (50)

- чулочки, туфельки (96)

- шатлен (9)

- швейные принадлежности (13)

- шляпки (417)

- ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ (1272)

- батик (58)

- витражи (41)

- фарфор (584)

- ДЕТСКОЕ (873)

- материнское (5)

- ДИНАСТИИ (789)

- Долгоруковы (43)

- Бенкендорф (15)

- Барятинские (13)

- Горчаковы (3)

- Румянцевы (1)

- Волконские (25)

- Воронцовы (17)

- Гагарины (20)

- Голицыны (75)

- Демидовы (24)

- Нарышкины (31)

- Оболенские (25)

- Орловы (31)

- Пушкины (87)

- Строгановы (32)

- Толстые (20)

- Трубецкие (51)

- Чернышёвы (19)

- Шереметевы (36)

- Шуваловы (36)

- Юсуповы (113)

- ЖенскоОбразное (5858)

- Lucia Sarto (9)

- Laszlo Philip (8)

- ориентализм (344)

- Другие (3265)

- ЖЗЛ (4992)

- венценосцы (1579)

- след в истории (52)

- декабристы (53)

- избранницы. (418)

- история любви (54)

- Романовы (1438)

- фавориты и фаворитки (86)

- ЖИВОПИСЬ (3273)

- жанровое (442)

- другое (269)

- мужской портрет (136)

- интерьерное (80)

- натюрморт (95)

- пейзаж (336)

- ЗАМКИ, ДВОРЦЫ (966)

- ИМПРЕССИОНИСТСКОЕ (2349)

- Cassatt Mary (73)

- Frieseke Frederick Carl (77)

- Hassam Frederick Childe (75)

- американцы (250)

- Ван Гог (148)

- Дега (75)

- другие (371)

- Мане (71)

- Моне (171)

- Моризо Берта (66)

- Ренуар (304)

- русские (158)

- французы (556)

- Интересные истории (413)

- история вещей (99)

- грехи и добродетели (43)

- история одной картины (130)

- история слов (4)

- символы (21)

- этикет (54)

- ИСКУССТВО (466)

- скульптура (4)

- Бакст Леон (Лев) (2)

- Бём Елизавета (10)

- Гауди (18)

- направления в искусстве (63)

- Эрте Роман (51)

- КарнавальноБальноМасочное (401)

- Карты (467)

- ВЬЕТНАМ, КОРЕЯ, ТАЙЛАНД. (131)

- Куклы (261)

- Купание (24)

- МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА (1410)

- МУЗЫКА (722)

- Павлин (82)

- Прерафаэлиты (239)

- проГородское (3895)

- Венецианское (895)

- двери-окна (20)

- Москва (73)

- Ночные города (173)

- Парижанка! (606)

- Прогулки по Петербургу (510)

- Фонари (36)

- Садово-парковое (316)

- Сказочники (904)

- Соборы, храмы (446)

- Стихи (378)

- фэнтези (201)

- Художественная энциклопедия (2154)

- Barney Alice Pike (8)

- Beraud Jean (41)

- Blaas (118)

- Boldini Giovanni (105)

- Chaplin Charles (48)

- Corcos Vittorio Matteo (70)

- Delpfin Enjolras (116)

- Godward John William (24)

- Harrison Fisher (67)

- Helleu Paul Cesar (46)

- Hutt Henry (19)

- Icart Louis (160)

- Jean-Gabriel Domerque (65)

- Leon Comerre (5)

- Mucha Alphonse (70)

- Sheldon Charles Gates (2)

- Stevens Alfred (77)

- Strevens Fredtrick (15)

- Tissot James (113)

- Vernon Emile (81)

- William Bouguereau (51)

- Winterhalter Franz Xaver (94)

- Zatzka Hans (178)

- Альма-Тадема (73)

- Ван Дейк (21)

- Виже-Лебрен (60)

- Гейнсборо Томас (54)

- Гиббсон Чарльз (2)

- Линч Альберт (46)

- Рембрандт (29)

- Тициан (7)

- Чюрлёнис (10)

- ЦВЕТЫ (3198)

- бабочки (262)

- божья коровка (31)

- букеты (156)

- ирисы (75)

- ландыши (7)

- лотосы (68)

- маки (183)

- сирень (31)

- фиалки (25)

- ЮВЕЛИРКА (1207)

- исторические драгоценности (139)

- ювелиры (123)

- броши (14)

- этнические украшения (2)

- серьги (16)

- шкатулка с драгоценностями (142)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Трансляции

—Статистика

Русские купеческие династии: самые-самые

Русские купеческие династии: самые-самые

Русское купечество всегда было особенным. Купцы и промышленники признавались самым обеспеченным классом Российской империи. Это были смелые, талантливые, щедрые и изобретательные люди, меценаты и ценители искусства.

1. Бахрушины

Происходят из купцов города Зарайска Рязанской губернии, где их род можно проследить по писцовым книгам до 1722 года. По профессии Бахрушины были «прасолы»: гоняли гуртом скот из Приволжья в большие города. Скот иногда дох по дороге, шкуры сдирали, везли в город и продавали кожевенным заводам — так начиналась история их собственного дела.

Алексей Федорович Бахрушин перебрался в Москву из Зарайска в тридцатых годах позапрошлого столетия. Семья переезжала на телегах, со всем скарбом и младшего сына Александра, будущего почетного гражданина города Москвы, везли в бельевой корзине. Алексей Федорович — стал первым московским купцом Бахрушиным (в московское купечество он занесен с 1835 года).

Александр Алексеевич Бахрушин, тот самый почетный гражданин Москвы, был отцом известного городского деятеля Владимира Александровича, коллекционеров Сергея и Алексея Александровичей и дедом профессора Сергея Владимировича.

Кстати о коллекционерах, это известная страсть к «собирательству» была отличительной чертой рода Бахрушиных. Особенно стоит отметить коллекции Алексея Петровича и Алексея Александровича. Первый собирал русскую старину и, главным образом, книги. По духовному завещанию, библиотеку он оставил Румянцевскому музею, а фарфор и старинные вещи — Историческому, где были две залы его имени. Про него говорили, что он страшно скуп, так как «ходит кажное воскресенье на Сухаревку и торгуется, как еврей». Но вряд ли его можно за это судить, ведь каждый коллекционер знает: самое приятное — самому разыскать подлинно ценную вещь, о достоинствах коей другие не подозревали.

Второй, Алексей Александрович, был большим любителем театра, долгое время председательствовал в Театральном обществе и был весьма популярен в театральных кругах. Поэтому Театральный музей стал единственным в мире богатейшим собранием всего, что имело какое-либо отношение к театру.

И по Москве, и по Зарайску они были почетными гражданами города,- честь весьма редкая. Во время моего пребывания в Городской думе было всего два почетных гражданина города Москвы: Д. А. Бахрушин и князь В. М. Голицын, бывший городской голова.

2. Мамонтовы

Род Мамонтовых ведет свое начало от звенигородского купца Ивана Мамонтова, о котором практически ничего неизвестно, разве что год рождения — 1730, да то, что у него был сын Федор Иванович (1760). Скорее всего, Иван Мамонтов занимался откупным промыслом и составил себе хорошее состояние, так что сыновья его были уже богатыми людьми. Можно догалываться о его благотворительной деятельности: памятник на его могиле в Звенигороде был поставлен благодарными жителями за услуги, оказанные им в 1812 году.

У Федора Ивановича было три сына: Иван, Михаил и Николай. Михаил, видимо, не был женат, во всяком случае, потомства не оставил. Два других брата были родоначальниками двух ветвей почтенной и многочисленной мамонтовской семьи.

Мамонтовская молодежь, дети Ивана Федоровича и Николая Федоровича, была хорошо образована и разнообразно одарена. Особенно выделялась природная музыкальность Саввы Мамонтова, что сыграло большую роль в его взрослой жизни.

Савва Иванович выдвинет Шаляпина; сделает популярным Мусоргского, забракованного многими знатоками; создаст в своем театре огромный успех опере Римского-Корсакова «Садко». Будет не только меценатом, но советчиком: артисты получали от него ценные указания по вопросам грима, жеста, костюма и даже пения.

С именем Саввы Ивановича тесно связано одно из замечательных начинаний в области русского народного искусства: знаменитое Абрамцево. В новых руках она возродилась и скоро стала одним из самых культурных уголков России.

3. Щукины

Родоначальником этой одной из самых старых торговых фирм в Москве был Василий Петрович Щукин, уроженец города Боровска Калужской губернии. В конце семидесятых годов XVIII века Василий Петрович учредил в Москве торговлю мануфактурным товаром и продолжал ее в течение пятидесяти лет. Его сын его, Иван Васильевич, основал Торговый дом «И. В. Щукин с сыновьями». Сыновья — это Николай, Петр, Сергей и Дмитрий Ивановичи.

Торговый дом вел обширную торговлю: товары отправлялись во все уголки Центральной России, а также в Сибирь, на Кавказ, Урал, в Среднюю Азию и Персию. В последние годы Торговый дом стал продавать не только ситцы, платки, бельевые, одежные товары и бумажные ткани, но и шерстяные, шелковые и льняные изделия.

Братья Щукины известны как большие ценители искусства. Николай Иванович был любителем старины: в его собрании находилось множество старинных рукописей, кружев, различных тканей. Для собранных предметов на Малой Грузинской он выстроил прекрасное здание в русском стиле. По завещанию — вся его коллекция, вместе с домом, поступила в собственность Исторического музея.

Сергей Иванович Щукин занимает особое место среди русских самородков-коллекционеров. Можно сказать, что вся французская живопись начала текущего столетия: Гоген, Ван Гог, Матисс, часть их предшественников, Ренуар, Сезанн, Монэ, Дега — была в коллекции Щукина.

Насмешки, неприятие, непонимание обществом работ того или иного мастера — не имели для него ни малейшего значения. Часто Щукин покупал картины за грош, не по своей скаредности и не из желания притеснить художника, — просто потому что они не продавались и даже цены на них не было.

4. Рябушинские

Из слободы Ребушинской Пафнутьево-Боровского монастыря Калужской губернии в 1802 году в московское купечество «прибыл» Михаила Яковлев. Торговал он в Холщовом ряду Гостиного двора. Но разорился во время Отечественной войны 1812 года, как и многие купцы. Возрождению его как предпринимателя способствовал переход в «раскол». В 1820 году основатель дела вступил в сообщество Рогожского кладбища — московской твердыни старообрядчества «поповщинского толка», к которому принадлежали богатейшие купеческие фамилии первопрестольной.

Михаил Яковлевич принимает фамилию Ребушинский (именно так она писалась тогда) в честь своей родной слободы и вступает в купечество. Торгует он теперь «бумажным товаром», заводит несколько ткацких мануфактур в Москве и Калужской губернии, и оставляет детям капитал более 2 миллионов рублей. Так суровый и истовый старообрядец, носивший простонародный кафтан и работавший в качестве «мастера» на своих мануфактурах, заложил основу для будущего процветания семейства.

Рябушинские были известными коллекционерами: иконы, картины, предметы искусства, фарфор, мебель. Неудивительно, что Николай Рябушинский, «беспутный Николаша» (1877-1951), выбрал жизненным поприщем мир искусства. Экстравагантный любитель пожить «на широкую ногу» вошел в историю русского искусства как редактор-издатель роскошного литературно-художественного альманаха «Золотое Руно», выходившего в 1906-1909 годах.

Альманаху под флагом «чистого искусства» удалось собрать лучшие силы российского «серебряного века»: А. Блок, А. Белый, В. Брюсов, среди «искателей золотого руна» значились художники М. Добужинский, П. Кузнецов, Е. Лансере и многие другие. Сотрудничавший в журнале А. Бенуа оценивал его издателя, как «фигуру любопытнейшую, не бездарную, во всяком случае особенную».

5. Демидовы

Родоначальник династии купцов Демидовых — Никита Демидович Антуфьев, более известный под фамилией Демидов (1656-1725) был тульским кузнецом и выдвинулся при Петре I, получив огромные земли на Урале для строительства металлургических заводов. Никита Демидович имел трех сыновей: Акинфия, Григория и Никиту, между которыми и распределил все свои богатства.

В конце XVII века Пётр I частенько бывал в Туле — ведь он собирался воевать с непобедимой Швецией, а в Туле делалось оружие. Там он сдружился с оружейником Никитой Демидычем Антуфьевым, назначил его главным по металлу и отправил на Урал, где Никита основал в 1701 году Невьянский завод. Швеция тогда производила почти половину металла в Европе — а Россия к 1720-м годам стала производить ещё больше. На Урале выросли десятки заводов, самых больших и современных в тогдашнем мире, туда пришли другие купцы и государство, а Никита получил дворянство и фамилию Демидов.

Ещё больше преуспел его сын Акинфий, и весь XVIII век Россия оставалась мировым лидером по производству железа и соответственно — обладала сильнейшей армией. На уральских заводах трудились крепостные, машины работали от водяных колёс, металл вывозился по рекам. В знаменитых алтайских рудниках, обязанных своим открытием Акинфию Демидову, в 1736 году были найдены богатейшие по содержанию золота и серебра руды, самородное серебро и роговая серебряная руда.

Его старший сын Прокопий Акинфиевич мало обращал внимания на управление своими заводами, которые и помимо его вмешательства приносили огромный доход. Он жил в Москве, и удивлял горожан своими чудачествами и дорого стоившими затеями. Прокопий Демидов немало тратил и на благотворительность: 20 000 рублей на учреждение при Петербургском воспитательном доме госпиталя для бедных родильниц, 20 000 рублей Московскому университету на стипендии беднейшим студентам, 5 000 рублей главному народному училищу в Москве.

Часть Демидовых подалась в классическую аристократию: так, Григорий Демидов развёл в Соликамске первый в России ботанический сад, а Николай Демидов стал ещё и итальянским графом Сан-Донато.

Что осталось России в наследство от династии? Горнозаводской Урал — главный промышленный район СССР и России. Рудный Алтай — главный в Российской империи поставщик серебра, «предок» угольного Кузбасса. Невьянск — «столица» Демидовской империи. В Невьянской наклонной башне впервые в мире применены арматура, громоотвод и фермовая кровля. Нижний Тагил — все триста лет своей истории он индустриальный гигант, где братья Черепановы построили первый русский паровоз. Николо-Зарецкая церковь в Туле — фамильный некрополь Демидовых. Ботанический сад в Соликамске — первый в России, создавался по консультациям Карла Линнея.

6. Третьяковы

Эту историю все знают из школьной программы: богатый московский купец с несчастливой семейной судьбой Павел Третьяков коллекционировал русское искусство, в те времена мало кому интересное, и коллекцию собрал такую, что построил собственную галерею. Ну а «Третьяковка» — пожалуй, самый известный теперь российский музей.

В Московской губернии XIX века сложилась особая порода богачей: все как на подбор — из старых купцов, а то и разбогатевших крестьян; половина — старообрядцы; все владели текстильными фабриками; многие — меценатствовали, и не менее известны тут Савва Мамонтов с его творческими вечерами в Абрамцево, династия Морозовых, другой коллекционер живописи (правда, не русской) Сергей Щукин и другие… Скорее всего, дело в том, что пришли они в высший свет прямиком из народа.

Происходили из старого, но небогатого купеческого рода. Елисей Мартынович Третьяков, прадед Сергея и Павла Михайловичей, прибыл в Москву в 1774 году из Малояровславца семидесятилетним стариком с женой и двумя сыновьями, Захаром и Осипом. В Малоярославце купеческий род Третьяковых существовал еще с 1646 года.

История рода Третьяковых в сущности сводится к жизнеописанию двух братьев, Павла и Сергея Михайловичей. При жизни их объединяли подлинная родственная любовь и дружба. После смерти они навсегда остались в памяти как создатели галереи имени братьев Павла и Сергея Третьяковых.

Оба брата продолжали отцовское дело, сначала торговое, потом промышленное. Они были льнянщики, а лен в России всегда почитался коренным русским товаром. Славянофильствующие экономисты (вроде Кокорева) всегда восхваляли лен и противопоставляли его иноземному американскому хлопку.

Эта семья никогда не считалась одной из самых богатых, хотя их торговые и промышленные дела шли всегда успешно. На создание своей знаменитой галереи и собирание коллекции Павел Михайлович тратил огромные деньги иногда в ущерб благосостоянию своей собственной семьи.

7. Солтаденковы

Происходят из крестьян деревни Прокунино Коломенского уезда Московской губернии. Родоначальник рода Солдатенковых, Егор Васильевич, значится в московском купечестве с 1797 года Но известной эта семья стала лишь в половине XIX века, благодаря Кузьме Терентьевичу.

Он снимал лавку в старом Гостином дворе, торговал бумажной пряжей, занимался дисконтом. Впоследствии стал крупным пайщиком ряда мануфактур, банков и страховых обществ.

У Кузьмы Солдатенкова была большая библиотека и ценное собрание картин, которые он завещал Московскому Румянцевскому музею. Это коллекция является одной из самых ранних по времени ее составления и самых замечательных по превосходному и долгому существованию.

Но главным вкладом Солдатенкова в русскую культуру считается издательская деятельность. Его ближайшим сотрудником в этой области был известный в Москве городской деятель Митрофан Щепкин. Под руководством Щепкина было издано много выпусков, посвященных классикам экономической науки, для чего были сделаны специальные переводы. Эта серия издания, носившая название «Щепкинской библиотеки», была ценнейшим пособием для студентов, но уже в начале этого столетия многие книжки стали библиографической редкостью.

8. Перловы

Почему по-русски говорится «чай», а по-английски — «ти»? Англичане в Китай проникли с юга, а русские — с севера, и так различалось на разных концах Поднебесной произношение одного и того же иероглифа. Помимо Великого Шёлкового пути был и Великий Чайный путь, который с XVII века пролегал через Сибирь, после пограничной Кяхты совпадая с Сибирским трактом. И не случайно Кяхту называли когда-то «городом миллионеров» — торговля чаем была очень прибыльной, и несмотря на дороговизну, чай в России полюбили ещё до Петра I.

На чаеторговле разбогатели многие купцы — как например Грибушины в Кунгуре. Но на совсем другой уровень вывели чайное дело московские купцы Перловы: основатель династии мещанин Иван Михайлович в 1797 году вступил в купеческую гильдию, его сын Алексей в 1807 году открыл первую чайную лавку, и наконец в 1860-е годы Василий Алексеевич Перлов основал Товарищество чайной торговли, разросшееся в настоящую империю.

Он имел десятки магазинов по всей стране, он построил знаменитый Чайный домик на Мясницкой, но главное — наладив импорт по морю и вовремя уцепившись за железные дороги, он сделал чай доступным для всех слоёв населения, включая крестьян.

От Перловых осталась чайная культура, ставшая неотъемлемой частью русской повседневности. Как следствие — русский самовар и русский фарфор. Чайный домик на Мясницкой — одно из красивейших зданий Москвы.

9. Строгановы

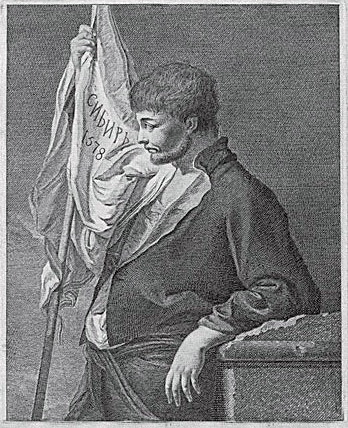

Северный Урал, XVI век. Аника Фёдорович Строганов разбогател на добыча и поставки соли.

…Как-то в конце XV века новгородский купец Фёдор Строганов обосновался на Вычегде близ Великого Устюга, а его сын Аника в 1515 году там завёл солеварню. Соль, а вернее рапу, в те времена качали из скважин подобно нефти, и выпаривали на огромных сковородах — работа чёрная, но необходимая.

К 1558 году Аника преуспел настолько, что Иван Грозный даровал ему огромные угодья на Каме, где тогда уже процветал первый в России индустриальный гигант Соликамск. Аника стал богаче самого царя, и когда его владения пограбили татары — решил не церемониться: вызвал с Волги самых лютых головорезов да самого лихого атамана, вооружил и отправил в Сибирь разбираться. Атамана того звали Ермак, и когда весть о его походе дошла до царя, совсем не хотевшего новой войны, остановить покорение Сибири было уже невозможно.

Строгановы же и после Аники оставались богатейшими людьми России, этакими аристократами-от-промышленности, владельцами промыслов, гостиных дворов, торговых путей…

В XVIII веке они получили дворянство. Увлечением Строгановых-баронов стал поиск талантов среди своих крепостных: одной из таких «находок» стал Андрей Воронихин, выучившийся в Петербурге и построивший там же Казанский собор. Сергей Строганов в 1825 году открыл художественную школу, куда принимали даже крестьянских детей — и кто теперь не знает «Строгановки»? В XVII веке Строгановы создали свой иконописный стиль, а в XVIII — архитектурный, в котором построено всего 6 церквей, но их не спутать ни с чем.

И даже «бефстраганофф» называется так не случайно: один из Строгановых подавал это блюдо гостям в своём одесском салоне.

Что осталось России в наследство от династии? Вся Сибирь. Архитектурные ансамбли Усолья и Ильинского (Пермский край) — «столиц» Строгановской империи. Церкви в стиле «строгановского барокко» в Сольвычегодске, Устюжне, Нижнем Новгороде, Троице-Сергиевой Лавре. Иконы «строгановской школы» во многих храмах и музеях. Строгановский дворец и Казанский собор на Невском проспекте. Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова. Бефстроганов — одно из популярнейших блюд русской кухни.

10. Нобели

Людвиг Эммануилович, Роберт Эммануилович и Альфред Эммануилович Нобели — персонажи не совсем «русские»: в Петербург эта семейка приехала из Швеции. Но они изменили Россию, да и весь мир через неё: ведь главным бизнесом Нобелей стала нефть. О нефти люди знали давно, добывали в колодцах, но толком и не знали, что с этой гадостью делать и жгли её в печах, как дрова.

Маховик нефтяной эпохи начал набирать обороты в XIX веке — в Америке, в австрийской Галиции и — на российском Кавказе: так, в 1823 году в Моздоке построен первый в мире нефтеперегонный завод, а в 1847 году близ Баку пробурена первая в мире скважина. Нобели, разбогатевшие на производстве оружия и взрывчатки, пришли в Баку в 1873 году — тогда бакинские промыслы отставали от австрийских и американских из-за своей труднодоступности.

Чтобы конкурировать с американцами на равных, Нобелям пришлось максимально оптимизировать процесс, и в Баку в 1877-78 годах одно за другим стали впервые в мире появляться атрибуты современности: танкер «Зароастр» (1877), нефтепровод и нефтехранилище (1878), теплоход «Вандал» (1902). Керосина нобелевские нефтезаводы делали столько, что он стал товаром широкого потребления.

Даром небес для Нобелей стало изобретение немецкого дизеля, серийное производство которого они наладили в Петербурге. «Бранобель» («Товарищество нефтяного производства братьев Нобель») мало чем отличался от нефтяных компаний современности и привёл мир в новую — нефтяную — эпоху.

Альфреда Нобеля же замучила совесть за изобретенный в 1868 году динамит, и он завещал своё грандиозное состояние как фонд для «премии мира», что вручается в Стокгольме каждый год и поныне. Нобелевская премия — 12% своего капитала обязана «Бранобелю».

11. Второвы

В 1862 году в купеческий Иркутск приехал костромской мужик Второв, и почти сразу вдруг обзавёлся неплохим капиталом: одни говорят — удачно женился, другие — кого-то ограбил или обыграл в карты. На эти деньги он открыл магазин и стал поставлять в Иркутск промтовары с Нижегородской ярмарки. Ничто не предвещало того, что из этого вырастет крупнейшее состояние в царской России — около 660 миллионов долларов по нынешнему курсу к началу 1910-х годов.

Но Александр Фёдорович Второв создал такой атрибут современности, как сетевой супермаркет: под общим брендом «пассаж Второва» в десятках сибирских, а затем и не только сибирских городов появились огромные, оснащенные по последнему слову техники магазины с единым устройством, ассортиментом и ценами.

Следующий шаг — создание сети отелей «Европа», опять же сделанных под единый стандарт. Подумав ещё немного, Второв решил продвигать бизнес в глубинке — и вот уже готов проект магазина с постоялым двором для сёл. От торговли Второв перешел к промышленности, основав в Подмосковье завод с футуристическим названием «Электросталь» и скупая металлургические и химические заводы едва ли не оптом.

И его сын Николай, основавший первый в России бизнес-центр (Деловой двор) скорее всего приумножил бы капиталы отца… но случилась революция. Богатейший человек России был застрелен неизвестным в своём кабинете, а его похороны благословил лично Ленин как «последнее собрание буржуазии».

В наследство России от династии остались супермаркеты, бизнес-центры и сетевые заведения. Десятки «пассажей Второва», которые во многих городах являются самыми красивыми зданиями. Деловой двор на Китай-городе.

Источник