- Как Антарктида стала общей

- state_library_of_new_south_wales-flickr-first_australasian_antarctic_expedition_1911-1914-3769933479_1db7cbc05a_o.jpg

- infografika_pretendenty_na_antarktidu_02.jpg

- izobrazhenie_sybille_h._s_sayta_pixabay-antarctica-4702131_1920.jpg

- Наша Антарктида. Есть ли у России особые права и интересы на шестом континенте?

- Экспедиция к таинственному континенту

- Без России в Антарктике нельзя

- Чья она, Антарктида?

- Россия и «битва за Антарктику»

Как Антарктида стала общей

Антарктиду можно назвать всемирной научной лабораторией – на континенте действуют около 77 станций, которыми обеспечили своих учёных 29 стран. Они исследуют сам материк, закономерности климатических изменений на Земле, космос. Как так получилось, что территории южного континента стали вотчиной научных работников со всего мира?

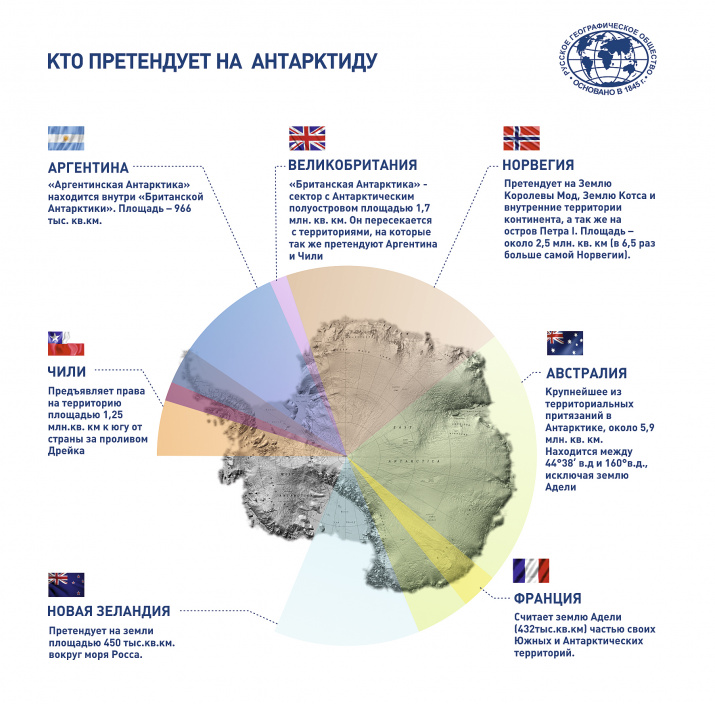

Мы делили апельсин

В 1908 году Великобритания объявила о том, что Земля Грейама и несколько антарктических островов отныне подчиняются губернатору Фолклендских островов. Основанием для этого заявления послужил тот факт, что они близко расположены. Плюс ко всему Великобритания и США предпочитали не признавать то, что Антарктиду открыли русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. По их версии, первооткрывателем континента был Джеймс Кук, который действительно увидел непроходимые морские льды Антарктики, но при этом уверенно настаивал на том, что никакого материка на юге Земли не существует.

Через десяток лет аппетиты Британской империи возросли, и в 1917 году она решила «присвоить» изрядный сектор Антарктиды между 20-м и 80-м градусами западной долготы вплоть до Южного полюса. Ещё через шесть лет Лондон добавил к «своим владениям» территорию между 150-м градусом восточной и 160-м градусом западной долготы, открытую в 1841 году мореплавателем Джеймсом Кларком Россом, и передал её Новой Зеландии, которая на тот момент подчинялась Великобритании.

Австралия получила «делянку» между 44-м и 160-м градусами восточной долготы тоже от Лондона – в 1933 году метрополия передала эту территорию своей бывшей колонии. Правда, на сектор между 136-м и 142-м градусами восточной долготы в 1924 году заявила свои права Франция – эту местность открыл в 1840 году и назвал Землёй Адели Жюль Дюмон-Дюрвиль. Великобритания не возражала, и австралийский сектор оказался «разбит» французским.

state_library_of_new_south_wales-flickr-first_australasian_antarctic_expedition_1911-1914-3769933479_1db7cbc05a_o.jpg

В 1939 году к разделу антарктического пирога решила присоединиться Норвегия, объявившая своей территорией сектор между 20-м градусом западной и 44-м градусом восточной долготы – Землю Королевы Мод. В 1940 и 1942 году подтянулись Чили и Аргентина, причём выбранные ими земли мало того, что частично накладываются друг на друга, так ещё и залезают на «антарктические территории» Великобритании. Чили оформила претензию на сегмент между 53 и 90 градусами западной долготы, Аргентина – между 25 и 74 градусами западной долготы. Обстановка стала накаляться.

Плюс ко всему, в 1939 году заявила о создании «немецкого антарктического сектора» («Новая Швабия») Германия, тогда же оформила свои претензии на изрядный сектор антарктических льдов Япония. После окончания Второй мировой войны все правовые акты Третьего Рейха были низложены, а Япония отказалась от всех своих заморских территориальных претензий по Сан-Францисскому мирному договору. Впрочем, неофициальные претензии со стороны Японии звучат, в качестве аргумента страна выдвигает свою техническую оснащённость: по её версии, месторождения залегают на такой глубине, что никто, кроме Японии, не владеет технологиями их разработки.

К середине ХХ века споры по поводу Антарктиды стали особенно острыми: три из семи стран, претендующих на землю, не могли поделить один сектор, вся ситуация в целом вызывала изрядное недовольство остальных государств. Кроме того, она затрудняла научные исследования.

infografika_pretendenty_na_antarktidu_02.jpg

Постулат, что Антарктида принадлежит всему человечеству, впервые прозвучал в 1939 году со стороны СССР. После Второй мировой войны настало время реализовать эту идею. В 1938 г. США пригласили для участия в Международной антарктической конференции семь вышеназванных стран, заявивших свои территориальные претензии в Антарктике. Наша страна приглашение не получила, так как, по мнению организаторов, СССР не занимался изучением материка. В ответ в 1949 году общее собрание Географического общества СССР приняло резолюцию, напоминавшую о приоритете русских первооткрывателей континента, что давало России право участвовать в разработке её политического статуса в Антарктическом сообществе. Успешное проведение работ по программе Международного геофизического года (МГГ) 1957-1958 гг. позволило правительству США вновь предложить созыв Антарктической конференции, но теперь уже с участием СССР. Основным требованием к таким участникам со стороны американцев было активное проведение антарктических исследований в период МГГ, а наша страна была среди безусловных лидеров этого проекта. Конференция началась в Вашингтоне 15 октября 1959 года и завершилась 1 декабря того же года подписанием Договора об Антарктике, ставшего главным правовым актом Антарктического сообщества. Свои подписи под этим документом поставили правительственные делегации Австралии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Новой Зеландии, Норвегии, СССР, США, Франции, Чили, Южно-Африканского Союза и Японии, чьи национальные экспедиции работали на шестом континенте по программе МГГ. Договор объявил Антарктику регионом мира, международного сотрудничества, науки и охраны окружающей среды, согласно ему, на континенте запрещены ядерные испытания и захоронения радиоактивных материалов. Этот акт международного права не ограничен временным сроком действия.

izobrazhenie_sybille_h._s_sayta_pixabay-antarctica-4702131_1920.jpg

Сейчас количество подписантов возросло до 54, но права голоса имеют только те 29 из них, у которых есть постоянно действующие национальные антарктические программы или научные станции. В Договоре детально прописан регламент научного сотрудничества и особенности международного взаимодействия в целом. Все ранее заявленные территориальные претензии в регионе объявлены «замороженными», то есть, государства не имеют прав на развитие своего суверенитета.

- На аргентинской купюре номиналом 200 песо изображены Море Аргентины, острова южной Атлантики и «аргентинская территория» Антарктиды.

- С 1957 года Австралия выпускала марки от имени Антарктической территории. Они были посвящены теме Антарктики и официально принимались на почте.

- На свободной от притязаний части Антарктиды – Земле Мэри Бэрд – в 2001 году появилась первая виртуальная страна Вестарктика. Позже к ней присоединились несколько других виртуальных государств.

- В 2009 году разразилась первая и единственная в истории Антарктиды война – виртуальное государство Родезия совершило хакерскую атаку на сайт виртуальной же страны Финисмунд. Остальные виртуальные государства присудили победу агрессору, и Финисмунд сгинул с лица виртуального пространства.

(Последние два факта относятся исключительно к виртуальному миру, который не имеет ничего общего с реальными международными отношениями, международным правом и антарктическими вопросами, которые существуют в общей команде участников Договора об Антарктике, открытого для присоединения любых реальных государств.)

Природную среду Антарктики защищают ещё три акта международного права. Конвенция о сохранении антарктических тюленей вступила в силу в 1978 году, в 1982 году её дополнила Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики. В 1998 году к Договору об Антарктике добавился также Протокол по охране окружающей среды. Открытая для подписания в 1988 году Конвенция по регулированию освоения минеральных ресурсов Антарктики не вступила в силу из-за отказа правительств Австралии и Франции подписывать её. Однако эта Конвенция содержала большой природоохранный блок, который и лёг в основу Протокола по охране окружающей среды. Статья 7 этого Протокола запрещает любую деятельность в Антарктике, связанную с минеральными ресурсами, кроме научной. Срок действия Протокола определён в 50 лет, то есть, до 2048 года. Скорее всего, срок её действия продлят, но нужно быть готовыми к любому развитию событий. Ресурсы Земли неумолимо истощаются, а добывать нефть и каменный уголь в Антарктиде определённо дешевле, чем на Луне, так что отдалённое будущее выглядит неоднозначным.

Источник

Наша Антарктида. Есть ли у России особые права и интересы на шестом континенте?

Антарктида, самый южный континент, по праву может считаться одним из самых масштабных географических открытий, совершенных российскими мореплавателями. Сегодня Антарктида – территория международного значения, не принадлежащая ни одной стране, но вызывающая живой интерес сразу у целого ряда государств. Но еще два столетия назад о самом существовании южного континента было неизвестно. В 2020 году мы отметим 200 лет с тех пор, как русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым был открыт южный холодный континент.

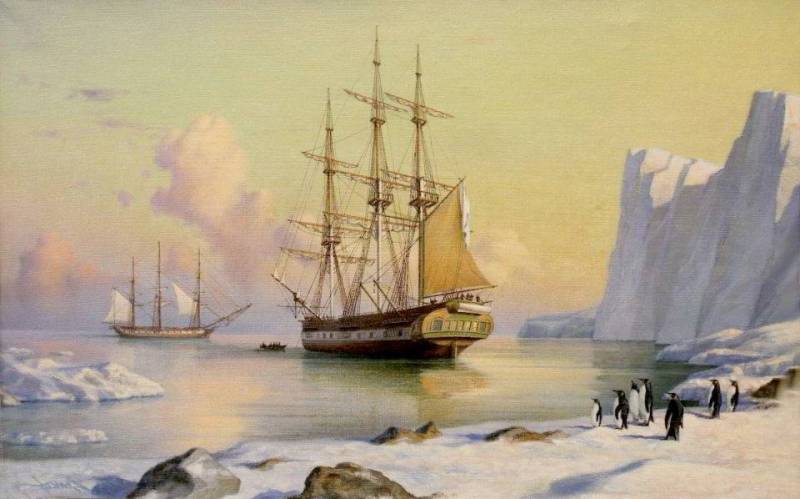

Экспедиция к таинственному континенту

До путешествия Беллинсгаузена и Лазарева о существовании шестого континента ходили разнообразные слухи, но никому до русских моряков не удавалось доказать его реальность. Джеймс Кук, который первым пытался пробиться в южные холодные моря, не отрицал существования шестого континента, но считал, что к нему невозможно подобраться из-за льдов, препятствующих движению кораблей.

Одним из главных инициаторов исследования далеких южных морей был Иван Федорович Крузенштерн – мореплаватель, командовавший первой русской кругосветной экспедицией. Именно он направил 31 марта 1819 года письмо в адрес морского министра России с предложением о снаряжении экспедиции в далекие южные ледяные моря. В своем письме Крузенштерн подчеркивал, что медлить с экспедицией нельзя, так как если Россия не воспользуется шансом, то им воспользуются Англия или Франция. В конечном итоге, власть дала добро на снаряжение экспедиции. На Охтинской верфи построили шлюп «Восток», на верфи в Лодейном Поле – «Мирный». 4 июля 1819 года шлюпы «Восток» и «Мирный» вышли из порта Кронштадт и, обойдя Европу, взяли курс на юг – к далеким и неизведанным морям.

Шлюпом «Мирный» командовал Михаил Петрович Лазарев – будущий адмирал и прославленный флотоводец, а тогда – 31-летний офицер, у которого, впрочем, также был большой опыт дальних походов. Так, в 1813 году 25-летний лейтенант Михаил Лазарев командовал фрегатом «Суворов», отправившимся в кругосветное плавание.

29 декабря 1819 года корабли прибыли в район начала исследований. Здесь русским путешественникам удалось установить, что территории, которые Джеймс Кук рассматривал как мысы, на самом деле являются отдельными островами. Затем русские мореплаватели приступили к выполнению основной задачи – максимального продвижения на юг. Пять раз в течение января – марта 1820 года экспедиция пересекала Южный полярный круг.

28 января шлюпы «Восток» и «Мирный» приблизились к покрытому льдом берегу, но подойти к нему оказалось невыполнимой задачей. Затем экспедиция обошла вокруг всего континента, открыв и занеся на карту десятки новых островов. На обратном пути русские корабли также продолжали открытия, моряки собирали уникальные естественнонаучные и этнографические материалы, зарисовывали обитавших в Антарктике животных и птиц. Так, впервые в истории человечества, удалось получить сведения о самом южном континенте, хотя подлинное изучение Антарктиды, ее географии и природы, было еще впереди.

24 июля 1821 года шлюпы «Восток» и «Мирный» прибыли в Кронштадт. Более двух лет ушло у русских моряков на путешествие к берегам далекого континента. Разумеется, это был настоящий подвиг и одно из величайших географических открытий за всю историю освоения Земли. Но Россия тогда так и не воспользовалась преимуществами первооткрывателя Антарктиды – не было ресурсных возможностей для освоения ледяного континента, даже для закрепления каких-либо особых прав на него со стороны государства российского.

Без России в Антарктике нельзя

Между тем по праву открытия Антарктида вполне могла быть провозглашена частью Российской империи, и сейчас наша страна имела бы все основания не только для научно-исследовательской деятельности на континенте, но и для поиска и добычи природных ресурсов Антарктики. Ведь в наши дни, когда потребность в ресурсах растет, а их количество сокращается, приближается и время «битвы за Антарктику».

Пока США и некоторые другие страны положили глаз на Северный морской путь, на арктические просторы, пытаясь обозначить свое присутствие в Арктике и ограничить права России на Крайний Север. Но выполнить эту задачу у американцев и иже с ними вряд ли получится в силу того, что Арктика действительно примыкает к российскому побережью. Совсем другое дело – максимально удаленная от России Антарктида, на особые права относительно которой претендует целый ряд государств – от США и Великобритании до Чили и Новой Зеландии.

Еще в советское время был поставлен вопрос о том, что мнение нашей страны не должно игнорироваться другими государствами при решении вопросов о настоящем и будущем шестого континента. Еще 10 февраля 1949 года с докладом «Русские открытия в Антарктике» выступил президент Географического общества СССР академик Лев Берг.

С этого времени Советский Союз занял однозначную и бескомпромиссную позицию – интересы и позиция страны должны учитываться при освоении Антарктиды, поскольку русские мореплаватели внесли колоссальный вклад в открытие шестого континента.

Чья она, Антарктида?

— Относительно права «первой ночи» Антарктиды до сих пор ведутся дискуссии. Кто прав?

— В англосаксонском мире, прежде всего в Великобритании и США, первооткрывателем Антарктиды считается знаменитый капитан Джеймс Кук. Именно его корабли первыми достигли южных морей, но идти дальше Кук отказался, так как счел льды непроходимыми. Таким образом, первооткрывателем Антарктиды его можно считать с очень большой натяжкой, а точнее он таким в действительности не является. Совсем другое дело – наши мореплаватели. Мы знаем, что в 1820 году шлюпы «Восток» и «Мирный» под командованием русских офицеров Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева совершили плавание вокруг Антарктиды, после чего и было доказано, что эта земля – отдельный континент, а не часть Америки или Австралии. Так что настоящие первооткрыватели самого южного континента – русские мореплаватели.

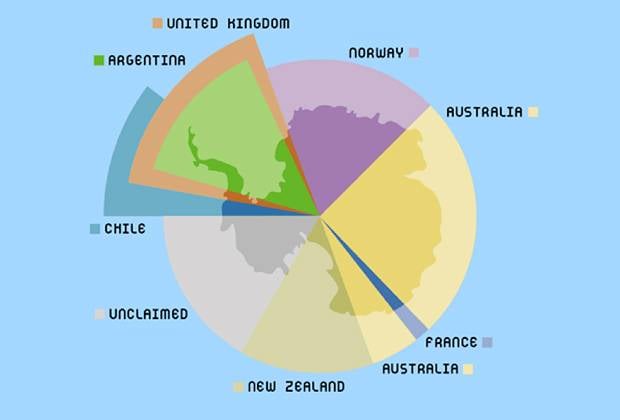

— Тем не менее, целый ряд государств предъявляет свои права на континент?

— Да. Еще в начале ХХ века о своем особом праве на Антарктиду заявила Великобритания. Лондон обосновывал это близостью к материку Фолклендских островов, находящихся под британской юрисдикцией. В 1917 году Великобритания объявила о принадлежности британской короне территории между 20 и 80 градусами западной долготы. Затем к Австралии была присоединена Австралийская Антарктическая Территория, а к Новой Зеландии – Территория Росса. Земля Королевы Мод отошла к Норвегии, Земля Адели – к Франции. Свои претензии выдвинули Чили и Аргентина как ближайшие соседи Антарктиды. Конечно, очень большую роль в освоении Антарктики играют США, они также заявляют о своих претензиях. И, наконец, в последние годы растет интерес Китая к южному континенту.

Наша страна сыграла очень позитивную роль в урегулировании ситуации в Антарктике. Именно по предложению Советского Союза были приостановлены на неопределенный срок территориальные претензии. В 1959 году был подписан международный договор об Антарктике. Она признавалась демилитаризованной зоной, свободной от ядерного оружия. Существующие в Антарктике базы различных государств обладают лишь научно-исследовательскими полномочиями, не являясь территориями этих стран. Также в Антарктиде запрещена добыча природных ресурсов. Но этот мораторий на добычу полезных ископаемых временный – до 2048 года. И битвы за ресурсы Антарктики миру не избежать. Договор обновляется раз в 50 лет и не исключено, что спустя сорок лет в него будут внесены какие-то изменения.

Россия и «битва за Антарктику»

С нашим собеседником сложно не согласиться. Действительно, как раз к середине – второй половине XXI века мир неизбежно столкнется с нехваткой ресурсов и здесь богатые возможности шестого континента окажутся как нельзя кстати. Например, по утверждениям геологов, запасы нефти в Антарктике могут достигать 200 млрд баррелей. Не случайно сейчас в Антарктиду пытаются «зайти» все, кому не лень – от норвежцев до китайцев. Даже такие страны как Республика Корея, Турция или Саудовская Аравия, которые не имели никакого отношения к открытию и исследованию Антарктики, пытаются сейчас обозначить там свое присутствие, заявляют о своих интересах в антарктическом пространстве.

Наиболее активен в Антарктике Китай, который обладает целым рядом исследовательских станций, оборудованных новейшей техникой. В Пекине на антарктические исследования не скупятся, а китайские карты Антарктиды изобилуют названиями вроде «пика Конфуция». Кстати, китайские ледоколы строятся не только для Северного морского пути, но и для антарктических экспедиций. Например, знаменитый «Снежный дракон» уже посещал Антарктику. На одной из китайских станций даже висел «говорящий» плакат с текстом «Добро пожаловать в Китай!».

Если даже саудиты, турки и корейцы, не говоря уже о Китае, озаботились будущим шестого континента, то наша страна просто обязана как можно более четко обозначать свои права в Антарктике. Россия ни в коем случае не должна упускать свой шанс, который, к тому же, является еще и воплощением исторической справедливости. Но что нужно сделать для этого?

Во-первых, необходимо на законодательном уровне подчеркнуть роль России в освоении Антарктики. Основания для этого есть – даже самые «горячие головы» за рубежом не могут отрицать вклада экспедиции Беллинсгаузена – Лазарева в освоение южного континента. Россия должна обозначить не претензию на некие особые права на Антарктиду, поскольку в соответствии с международными договоренностями ни одно из государств не может претендовать на контроль над Антарктикой, а свое неотъемлемое право в решении всех важнейших вопросов изучения шестого континента, вероятной эксплуатации его природных ресурсов в будущем (сейчас на эту эксплуатацию, согласно договору об Антарктике, наложен мораторий).

Во-вторых, необходимо более активно обозначать свое присутствие в Антарктике физически. Экспедиций, научно-исследовательских станций должно быть как можно больше, они должны быть многочисленными, ориентированными на всесторонние исследования.

Для воплощения этой цели не стоит жалеть финансовых ресурсов, поскольку в будущем Антарктика может принести куда большую прибыль. Но, к сожалению, пока мы видим обратную тенденцию – количество антарктических станций сокращается, в первую очередь по причине недостаточного финансирования.

Не исключено, что рано или поздно встанет вопрос и о военном обеспечении российских интересов в Антарктиде. Сейчас Антарктика официально является демилитаризованной зоной, свободной от оружия и сохраняющей нейтралитет. Но сохранится ли такой расклад в будущем, особенно во второй половине XXI века, когда действующие договоренности по Антарктиде могут быть пересмотрены? В Арктике, к примеру, Россия уже готова защищать свои интересы самыми разными способами и средствами – от правовых споров до вооруженной обороны.

Источник