Забудьте про Intel и AMD: какие еще есть игроки на рынке процессоров?

Когда разговор заходит о процессорах, мы в основном вспоминаем про Intel. В последние годы AMD также стала популярной, да и создатели ARM-чипов не отстают. Однако остальные производители со своими диковинными архитектурами обычно находятся в тени для обычного пользователя, и о них мы и поговорим в этой статье.

Hygon Dhyana — AMD из Китая

Поднебесная является «вкусным» рынком для многих производителей компьютерной техники, однако местные законы достаточно суровы к заокеанским гаджетам, поэтому многие компании открывают местное производство. AMD так и сделала в 2016 году, скооперировавшись с китайской компанией Hygon, дабы производить процессоры для местных дата-центров.

В итоге родились весьма необычные процессоры Hygon Dhyana. По сути они являются копиями AMD Ryzen и EPIC первого поколения на 14 нм архитектуре Zen, однако отличий все же хватает. Во-первых, внутрь добавлен китайский криптографический движок для защиты информации. Во-вторых, добавлены некоторые собственные инструкции и убраны некоторые сторонние (так, не поддерживается шифрование AES).

Что касается конкретных CPU, то на китайском рынке есть много моделей: топовым является серверный Dhyana Plus с 32 ядрами и частотой до 3.6 ГГц. А самой простой моделью можно назвать Hygon 3120 — у него всего 4 ядра с частотой в 1.8 ГГц и теплопакет в 40 Вт. Что интересно, в теории такие CPU используют типичные для AMD сокеты TR4 и AM4, однако на практике «десктопные» версии обычно припаиваются на плату, а серверные требуют собственных плат.

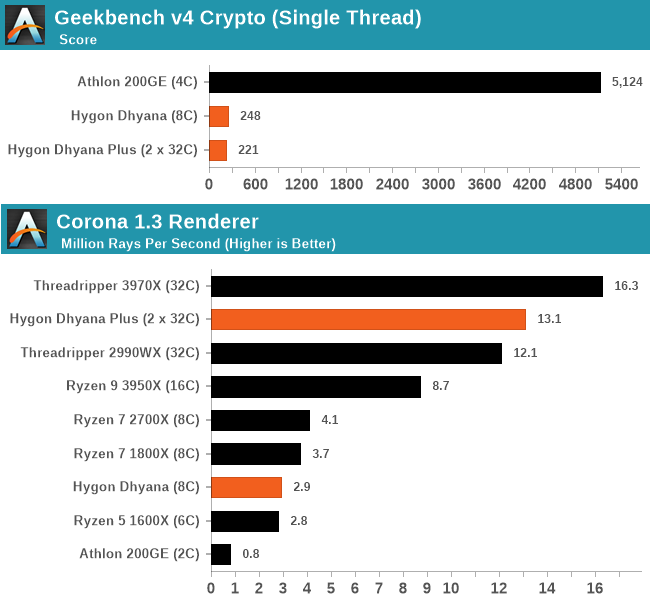

А что насчет производительности? В задачах с целочисленными вычислениями такие клоны выступают на уровне решений AMD, а вот производительность в задачах с плавающей запятой ощутимо ниже — и это ожидаемо, «красная» компания явно не горела желанием полностью отдавать архитектуру Zen китайцам. В итоге в многих криптографических тестах производительность просто удручающая, на пару порядков ниже, чем у обычных процессоров AMD. Но, с другой стороны, в тестах рендеринга пара 32-ядерных Hygon Plus показали вполне терпимые результаты на уровне 32-ядерного AMD Threadripper:

При этом, что интересно, наработки по новым архитектурам Zen 2 и Zen 3 компания AMD китайцам не отдала вообще, поэтому теперь процессоры Hygon будут развиваться самостоятельно — для этого было нанято порядка 500 инженеров и планируется переход на 7 нм техпроцесс. И это вполне ожидаемо, так как крупный китайский оператор China Telecom заинтересовался этими CPU.

POWER9 — да, IBM жива и продолжает делать процессоры

Расцвет архитектуры Power для пользовательских ПК пришелся на начало нулевых — именно тогда активно продавались так называемые Power Mac. Однако, как мы знаем, на конференции WWDC 2005 года Стив Джобс объявил, что компания Apple переходит на процессоры Intel, которые оказались и быстрее, и экономичнее.

Но даже после этого CPU IBM Power не исчезли из пользовательских устройств — не все знают, но консоль Xbox 360 работала на 3-ядерном 6-поточном PowerPC-процессоре. Так что полный уход архитектуры Power из пользовательского сегмента случился лишь в 2013-14 годах с выходом Xbox One. Однако IBM не перестала делать процессоры, она просто полностью переключилась на серверный сегмент.

Самым новым продающимся семейством процессоров IBM является POWER9, которое было анонсировано в 2016 году, а в 2017 поступило в продажу. Эти CPU базируются на 14 нм техпроцессе и интересны тем, что умеют работать с 8 потоками на одно ядро (SMT8), то есть 12-ядерное решение может обрабатывать 96 логических потоков. Для сравнения, процессоры Intel и AMD могут обрабатывать максимум 2 потока на 1 физическое ядро.

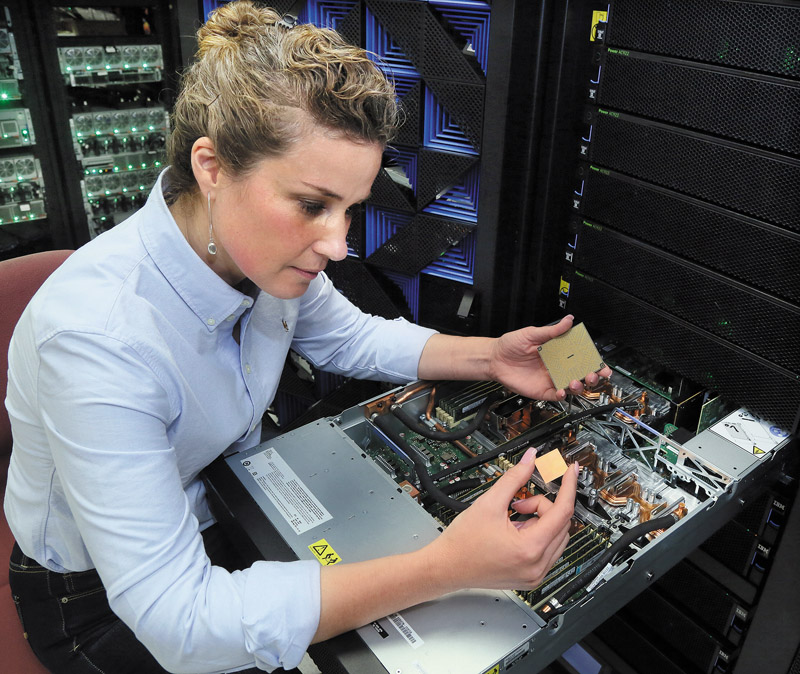

В левой руке девушки процессор POWER9, в правой — его кристалл.

Также есть версия с 24 ядрами и 96 потоками, и да, она также имеет смысл, так как виртуальные потоки могут быть гораздо менее эффективными, чем физические. Что касается частот, то они могут достигать внушительных 4 ГГц, также процессоры могут похвастаться 120 МБ кэша L3 и поддержкой PCIe 4.0 (которую Intel до сих пор реализовать в десктопах не может).

Разумеется, такие CPU используются не в домашних ПК и даже не в серверах — в основном они стоят в суперкомпьютерах, таких как Summit и Sierra (первый является самым мощным на момент 2019 года). Но, в общем и целом, на них можно запускать более-менее привычные ОС: так, ядро Linux поддерживает архитектуру POWER9 начиная с версии 4.6 от марта 2016 года.

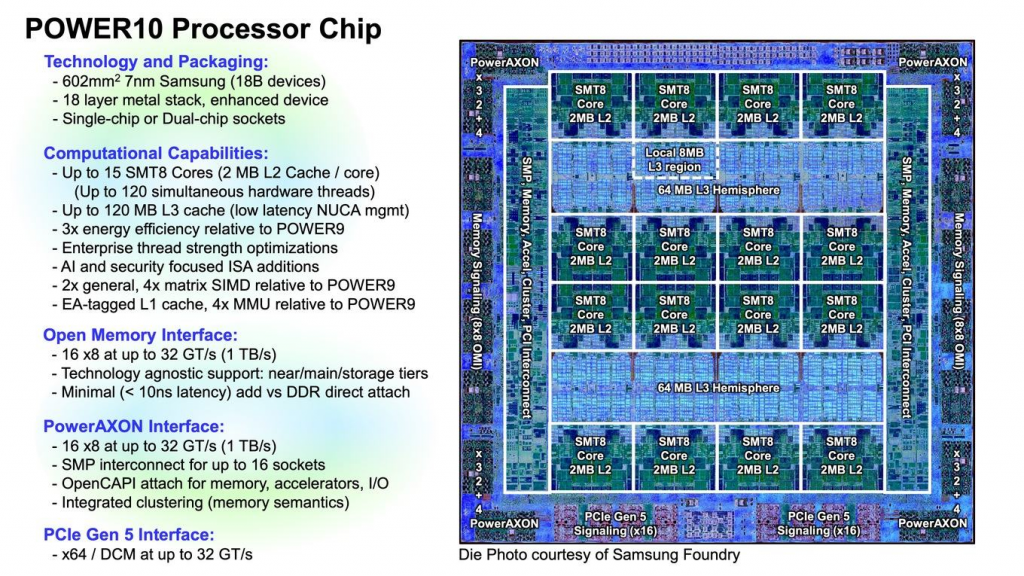

Также в августе компания IBM анонсировала процессоры POWER10. Они могут похвастаться числом ядер от 15 до 30, есть поддержка SMT8 и базируются они на 7 нм техпроцессе. К тому же они поддерживают новейшую шину PCIe 5.0 и в задачах машинного обучения в разы быстрее решений на POWER9. Выход на рынок обещают в 2021 году.

Zhaoxin — VIA тоже жива

Возможно, олды помнят, что в нулевых компания VIA производила как процессоры (такие как C3 и C7), так и видеокарты, причем последние — вполне успешно: например, ее графический чип Savage входил в состав многих чипсетов и отлично подходил для офисных ПК из-за своей низкой цены. В итоге на пике видеокарты VIA S3 занимали аж 10% рынка. Компания даже сумела засветиться в нетбуках с процессорами Nano, которые были неплохими конкурентами для первых Atom.

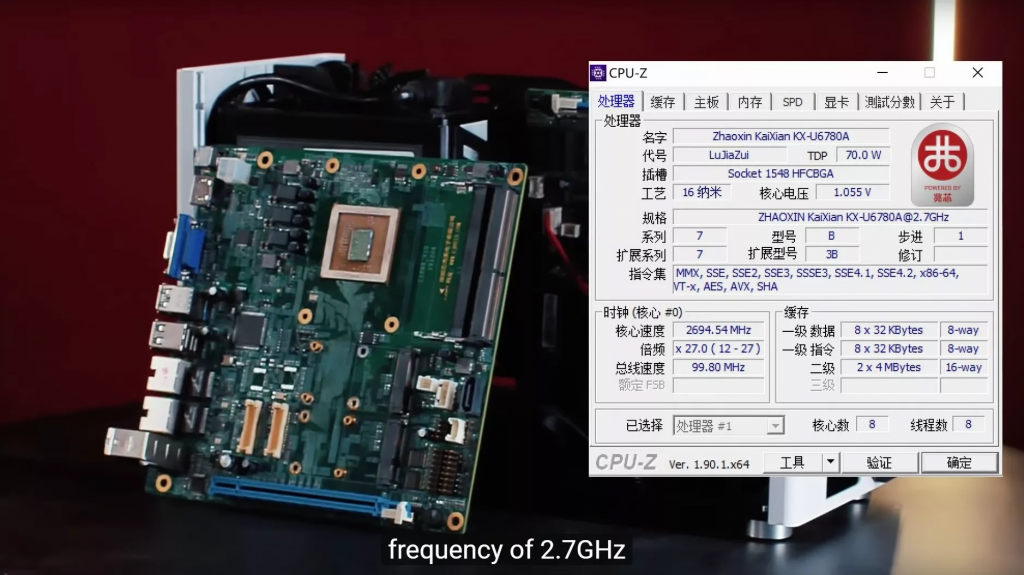

Но все же выдержать конкуренцию со стороны Intel и AMD компания не смогла, и в итоге в 2013 году совместно с городской администрацией Шанхая организовала компанию Zhaoxin для производства CPU на внутренний рынок Китая. Первые решения были не особо интересными и малоизвестными в других странах, а вот KX-U6780A, попавший несколько месяцев назад в руки специалистов tom’s HARDWARE, сумел удивить.

Так, сей «камень» имеет 8 ядер с частотой в 2.7 ГГц, 8 МБ кэша L2 и даже поддерживает инструкции SSE4.2 и AVX, что позволяет запускать на нем современный софт. Ах да, самое главное — он базируется на архитектуре x86, то есть на нем запускается и отлично работает Windows 10. Более того, он поддерживает обычную шину PCIe, что позволило подключить к нему в пару Nvidia RTX 2080 Ti. Что касается ОЗУ, то процессор работает с двухканальной DDR4-2666.

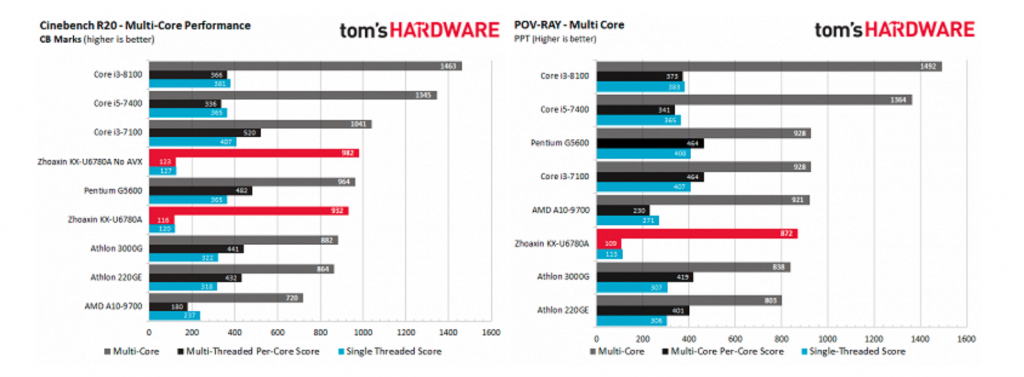

Все это выглядит достаточно внушительно, но тесты оказались не настолько радужными: в целом этот процессор выступает на уровне 2-ядерного 4-поточного Core i3-7100. Да, это не самый худший результат, такой производительности более чем хватит для офисной работы, но от 8-ядерного CPU хотелось бы увидеть большую производительность.

Однако в любом случае плату с этим процессором Zhaoxin может купить в Китае любой желающий — цена вопроса составляет $600. С учетом того, что VIA явно на этом не остановится, вполне возможно, что через пару лет на рынке появится полноценный конкурент AMD и Intel, пусть и в нижнем ценовом сегменте.

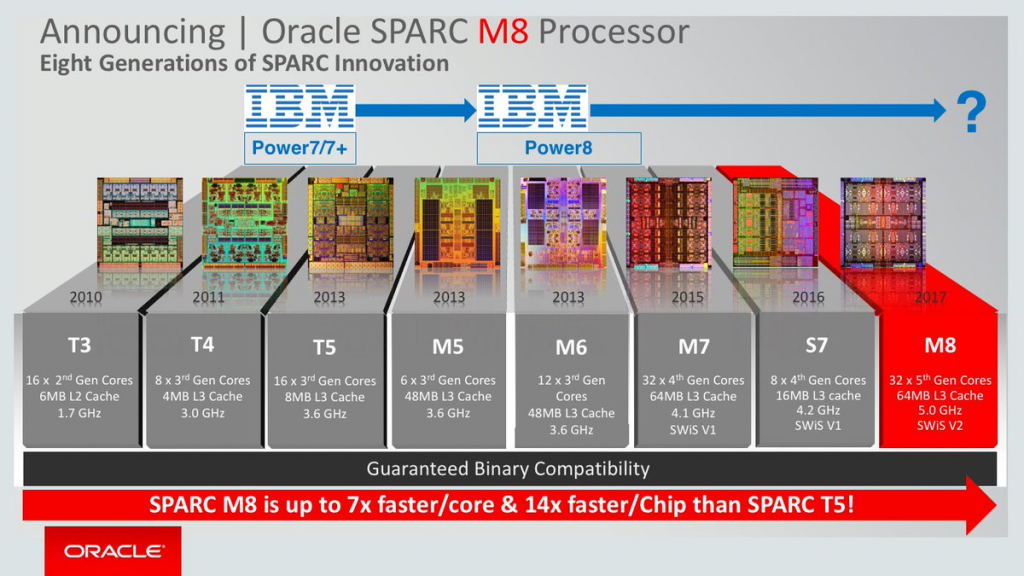

SPARC — да, Oracle развивает не только Java

Архитектура SPARC была разработана компанией Sun Microsystems еще в далеком 1985 году, и, что интересно, она является открытой. Это означает, что любой человек или компания могут использовать архитектуру команд SPARC для создания собственных процессоров — чем, собственно, и воспользовались как российский МЦСТ, так и американский Oracle.

Причем последние сделали процессор именно для своих нужд: так, SPARC M8 интересен тем, что он в кремнии поддерживает SQL, язык для создания баз данных. При этом сей камушек также поддерживает работу с основными криптографическими протоколами (AES, SHA, DES, MD5) и имеет аппаратную защиту памяти.

Что касается характеристик SPARC M8, то они весьма внушительны: 32 ядра и 256 потоков, частота до 5 ГГц, 64 МБ кэша L3 — все это привело к тому, что при работе с базами данных конкуренты от Intel и AMD тихо курят в стороне. В итоге в настоящее время M8 весьма популярны в серверах под управлением ОС Solaris.

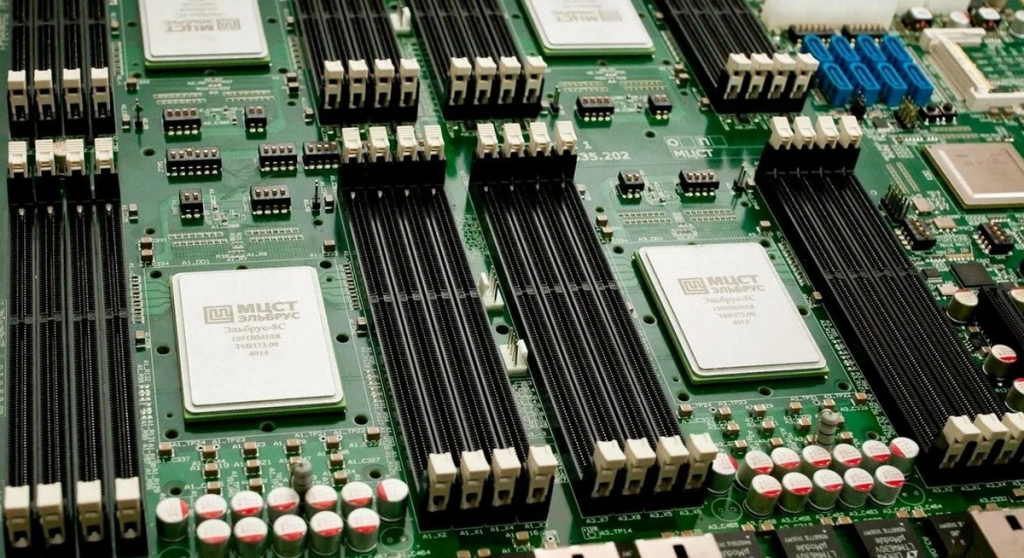

Ну и, разумеется, говоря о SPARC нельзя не вспомнить про российские процессоры от МЦСТ — например, о R1000. Выбор такой архитектуры был вполне ожидаем с учетом ее открытости, но сама SoC характеристиками не блистала: 4 ядра по 1 ГГц, контроллер памяти DDR2, технопроцесс 90 нм — все это в 2015 году выглядело печально. Поэтому нет ничего удивительного в том, что МЦСТ решила почти полностью переключиться на Эльбрусы, и о них мы поговорим ниже.

МЦСТ Эльбрус — недооцененные российские процессоры

В спорах о том, какие они, российские CPU, сломано много копий: одни утверждают, что их производительность просто смешна (ведь GTA Vice City лагает!), другие говорят, что 8-ядерный Эльбрус-8С закапывает аналогичные 8-ядерные процессоры от Intel и AMD.

Правда, как обычно, где-то по середине. Все дело в том, что архитектура «Эльбрус» не совсем обычная — она базируется на архитектуре VLIW, особенность которой заключается в том, что одна инструкция процессора содержит несколько операций, которые должны выполняться параллельно. В итоге такая архитектура ближе к GPU, чем в CPU (и, к слову, у AMD были видеокарты на VLIW 5), что делает адаптацию софта для нее крайне непростым делом.

К слову, такая «длинная» архитектура (дословно Very Long Instruction Word — «очень длинная машинная команда») является очень гибкой, что позволило написать динамический двоичный транслятор x86, то есть на «Эльбрусах» можно запускать и привычный нам софт. Однако, разумеется, трансляция работает не идеально, поэтому и не удивительно, что x86-процессоры от Intel и AMD при прямом сравнении в задачах, написанных именно под них, оказываются быстрее.

Но, если поместить «Эльбрусы» в «родную среду обитания» — а именно запустить на них различные специально под них написанные дистрибутивы Linux, такие как ALT или Astra, все ощутимо меняется. Возьмем, например, процессор «Эльбрус-8С1», вышедший в 2016 году. Он имеет 8 ядер со скромной частотой в 1.2 ГГц, умеет работать с DDR3-1600 и обладает 16 МБ кэша L3. Техпроцесс при этом — 28 нм.

В итоге, если брать тест PostgreSQL 11.5, в котором создаются базы данных, то сей процессор показывает в нем результат на уровне 3500 транзакций в секунду. Много это или мало? Ну, 6-ядерный 12-поточный AMD Ryzen 5 2600X, имеющий частоту в 4 ГГц и базирующийся на 12 нм архитектуре Zen+, показал результат в 6200 транзакций в секунду. С учетом того, что решение от AMD имеет и больше потоков, и куда более высокую частоту, и на пару лет моложе — результаты «Эльбруса» уже не выглядят печальными.

Готовая рабочая станция на 8-ядерном «Эльбрусе» обойдется дороже 300 тысяч рублей. Увы, говорить о конкурентоспособности такой цены просто не приходится.

Есть ли потенциал развития архитектуры e2k (именно так называется в Linux архитектура «Эльбрус») в десктопных ПК? Все очень сильно зависит от оптимизации софта: x86 код ожидаемо работает медленно, а адаптация далеко не проста. С учетом того, что стоят ПК с такими процессорами немало, и их доля на рынке исчезающе мала — есть шанс, что «Эльбрусы» так и останутся диковинками для обычных людей, а ПК с ними будут работать лишь в госорганизациях.

Не на Intel едином стоит рынок процессоров

Как видите, различных процессорных архитектур на рынке много, и дело не заканчивается на x86 или ARM. Активно развиваются китайские процессоры, IBM и не думает умирать, и даже Oracle и МЦСТ представляют интересные решения. Разумеется, доля «диковинок» никогда не была и вряд ли когда-то будет большой, но все еще многообразие процессорных архитектур не может не удивлять.

Источник

Не Intel и AMD едиными, или какие еще существуют игроки на рынке процессоров?

Привет, %username%! Пока готовится к выходу вторая часть моего опуса — Phoronix Test Suite, или как тестировать процессоры it-шнику, а также первая статья из серии #Computer Science for Dummies, я решил немного разнообразить колонку статей познавательной, профильной информацией, которая нынче довольно редко проскакивает на данном ресурсе.

Intro

реклама

Итак, %username%, ты думаешь что серьезный процессорный рынок поделен двумя компаниями — Intel и AMD и нет ничего более интересного? Ты глубоко ошибаешься! Сегодня я покажу тебе другую сторону медали, и ты узнаешь, что есть более интересные решения, чем те, что сейчас производят «Синие» и «Красные». Кстати, про некоторые чипы ты уже мог что-то слышать, но даже для тебя, мой искушенный читатель, у меня припасена пара козырей в рукаве.

Сразу оговорюсь, что в данной статье не будут затронуты разработки таких компаний-гигантов как Qualcomm, Samsung или чуть более мелких — MediaTek, Allwinner, Texas Instruments и прочие, так как они производят в основном чипы для мобильных и IoT-устройств, а мне бы хотелось рассказать о «камешках» посерьезнее.

Oracle SPARC (T/M)

Пожалуй, одни из самых интересных процессоров на рынке сегодня производит «та самая Oracle», с именем которой у любого it-шника прежде всего ассоциируются — Java, SQL и конечно же Solaris.

реклама

Опустим все, что касается истории компании и ее софтверных продуктов, и перейдем к техническим решениям, воплощенным в кремнии. Начиная с 2009 года процессоры SPARC для Oracle производила компания (чье имя кстати еще всплывет в нашей статье) Sun Microsystems. Линейка чипов вплоть до моделей SPARC Т3 и Т4 все еще проектировалась инженерами из Sun, однако вскоре ситуация начала меняться.

В 2015 году выходит микропроцессор SPARC М7, который был детищем, созданным Oracle для Oracle. Собственно главной задачей было обеспечение беспрецедентно высокого уровня производительности при работе ПО компании, и надо сказать, что им это таки удалось. Под стать амбициям были и характеристики:

- Техпроцесс 20nm

- До 32 ядер и 256 потоков на одном процессоре (8 потоков на ядро)

- Максимальная частота до 4133Mhz

- Кэш L1 = 16kb + 16kb (instruction/data) на ядро

- Кэш L2 = 2Mb instruction + 4Mb data

- Кэш L3 размером 64Mb

- Целый букет инструкций, ускоряющих работу с шифрованием: AES, Camellia, CRC32c, DES, 3DES, DH, DSA, ECC, MD5, RSA, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512

Неплохо, особенно в сравнении с каким-нибудь i9-9980XE, да? Но и это еще не все. Главной особенностью чипа стала реализация программных функций прямо на кристалле. В нее входили: аппаратная защита памяти, ускорение работы с криптографическими алгоритмами и «фишка», не имевшая до того момента аналогов — SQL in Silicon (SQL на кристалле).

Благодаря заложенным «в кремний» инструкциям, ускоряющим работу с шифрованием, системы на базе SPARC M7 работали в защищенном режиме до 4 раз быстрее, чем решения конкурента (не будем называть его имя. ).

реклама

Отдельного упоминания стоит — SQL in Silicon. Встроенные ускорители SQL-инструкций позволяли при работе с аналитикой баз данных превосходить конкурента из «стана X86» более чем в 7 раз, а при обработке OLTP-транзакций до 3 раз. Особенно эффект повышения производительности был заметен на сложных SQL запросах. Это по достоинству оценили многие компании, занимающиеся онлайн-торговлей.

Но Oracle не была бы самой собой, если бы не выпустила обновленную версию своего «хита» M7. Модель — SPARC M8 унаследовала все преимущества прошлой и приобрела существенную прибавку по частотам. Новый микропроцессор получил:

- Максимальную частоту в 5000Mhz

- Кэш L1, увеличенный до 32kb + 16kb (instruction/data) на ядро

- Кэш L2 на 128kb instruction + 256kb data

- Большую ассоциативность кэша L3 — c 8 до 16 каналов

- Существенно переработанный блок для работы с числами с плавающей запятой и т.д.

В настоящее время M7 и M8 работают в высоконагруженных серверах под управлением ОС Solaris.

IBM Power

О IBM (International Business Machines) знает, или просто слышало большое количество людей. Это одна из крупнейших it-компаний в США. Начинали они с производства весов и табуляционных вычислительных машин. Но их становление в качестве микропроцессорной компании пришлось на 1990 год.

реклама

В начале 90-х выходит их первый чип на микроархитектуре POWER, который представлял из себя RISC-процессор. Осознав, что у их продукта есть потенциал, они предложили сотрудничество Apple. Так и появился всем известный — PowerPC, просуществовавший в компьютерах Mac вплоть до 2005 года, когда Джобс со сцены WDC объявил о переходе на Intel.

Мало кто знает, что процессоры IBM были во множестве игровых приставок: Gecko в Nintento GameCube, PowerPC Broadway в Wii, IBM Xenon стал сердцем Xbox 360, а в соавторстве с Sony и Toshiba компания создала одно из лучших своих творений — Cell. Далее цифровые индексы в POWER сменяли друг друга, и CPU не представляли из себя ничего интересного.

Но в 2017 году в свет выходит POWER 9, который разрабатывался прежде всего для ускорения задач, связанных с разработкой искусственного интеллекта. Продукт получает следующие характеристики:

- Техпроцесс 14nm FinFET

- 2 исполнения — 12 ядер/96 потоков и 24 ядра/96 потока

- Максимальна частота до 4000Mhz (турбобуст)

- Кэш L1 32kb + 32kb (instruction/data) на ядро

- Кэш L2 512kb на ядро

- Кэш L3 до 120Mb

POWER 9 получился довольно интересным решением, вытащившим IBM в «высшую лигу». Он нашел свое применение в высокропроизводительных серверах. Кроме того, на его базе (вместе с Tesla V100) был построен самый мощный суперкомпьютер по состоянию на 2019 год — Summit, находящийся в национальной лаборатории Oak Ridge (Oak Ridge National Laboratory).

IBM Power Systems AC922 — аппаратная платформа для новых «камней» использовала PCI-Express 4.0 (горячий привет AMD) и NVIDIA NVLink 2.0, что позволяло задействовать ускорители NVIDIA Tesla V100 по полной. Кроме того, в AC922 можно поставить до 1 Tb ECC DDR4-памяти.

В планах у IBM к 2020 году выпустить POWER 10, с улучшенной архитектурой и контроллером памяти, а также еще большим количеством ядер. Производство будет идти с применением техпроцесса 10нм FinFET на мощностях Samsung.

МЦСТ Эльбрус (8/8С)

Удивительно, но в данный список «просочилась» отечественная контора — АО «МЦСТ» (Московский центр SPARC-технологий). Кто бы что ни говорил, но это одна из немногих компаний, которая сама разрабатывает микропроцессоры на доработанной микроархитектуре, лицензируемой у Sun Microsystems.

Одной из первых важнейших разработок стал Эльбрус 2000 (E2K) — микропроцессор, произведенный по техпроцессу 0,13 мкм, работающий на частоте 300Mhz и состоящий из 50 млн. транзисторов. Производился на заводе TSMC. Далее вплоть до 2014 года инженеры «допиливают» архитектуру, и в 2015 году выходит Эльбрус-8С, который обеспечивает серьезный рывок, и в отличие от прошлогодней модели 4С предлагает:

- в 2 раза большее количество ядер — 4 vs 8

- Почти 2-кратный прирост по тактовой частоте — 800Mhz vs 1300Mhz

- Четырехкратное увеличение производительности — 64GFlops vs 250GFlops

- Более тонкий техпроцесс — 65нм vs 28нм

Эльбрус-8С — это ярчайший представитель архитектуры VLIW. Микропроцессор обладает кэш-памятью: L1 равной 64kb + 128kb (data+instruction), L2 равной 512kb и L3 16mb. Контроллер памяти 4-канальный с поддержкой DDR3-1600 registered EC. В отличие от процессоров x86 каждое ядро может исполнять (барабанная дробь. ) до 25 операций за такт одновременно. Эльбрус-8С может исполнять двоичный код x86-32 и x86-64 c помощью динамической трансляции.

Существует еще одна версия «восьмерки» — Эльбрус-8СВ. В ней тактовую частоту увеличили до 1500Mhz, а контроллер памяти перевели на DDR4-2400 ECC. Производительность при работе с числами с плавающей запятой также выросла — 288GFlops.

Кроме простых рабочих станций, процессор используется в высокопроизводительных серверах, например «Эльбрус-804», в котором на одной плате может быть до 4 чипов. Конечно, ты %username% можешь сказать: «А зачем нужен этот процессор, когда есть Intel и AMD?». А затем, мой юный друг, что эти компании в любой момент могут разорвать соглашение о поставках продукции, да и в оборонной отрасли, а также на важных инфраструктурных объектах (электростанции и т.д.) нужна независимость от сторонних разработок.

В планах у «МЦСТ» к 2025 году выпуск чипов Эльбрус-16С и Эльбрус-32С с 16 и 32 ядрами соответственно, и производительностью до 4TFlops. Кстати, 32-ядерный микропроцессор будет выпускаться по 10nm техпроцессу.

Zhaoxin KX

У нас на очереди китайская компания Zhaoxin, наделавшая в свое время шума процессорами серии KX.

Shanghai Zhaoxin Semiconductor Co была основана в 2013 году в качестве совместного предприятия VIA Technologies и властей Шанхая. И это было правильным решением, так как у VIA был значимый опыт в процессоростроении. Кроме центральных процессоров, компания производила видеоускорители и чипсеты для платформы AMD.

В 2014 году выходит первый чип семейства ZX, основанный на VIA Nano X2 C4350AL. Затем в 2015-2016 годах инженеры дорабатывают архитектуру, которая кстати базировалась на микроархитектуре VIA Centaur, и на рынке появляются CPU под кодовым названием Zhangiang. Они обладали: частотой до 2000Mhz, 4 ядрами и 8 потоками, а также поддержкой инструкций AVX/AVX2.

В 2017 году в мире начинает появляться интерес к продукции Zhaoxin, и причиной тому послужила серия микропроцессоров ZX-D — KX-5000, которая носила кодовое имя Wudaokou. Специалисты компании постарались на славу, существенно переработав архитектуру:

- Северный мост почти полностью интегрирован в CPU

- Поддерживались инструкции — SMM, FPU, NX, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, SM3, SM4, AVX(1/2)

- Количество ядер увеличили до 8

- Присутствовала интегрированная графика VIA S3 Graphics

Годом позже анонсируют обновленные чипы семейства ZX-E — KX-6000 с кодовым именем Lujiazui. И эти микропроцессоры не были всего лишь «косметическим апдейтом». Они изготавливались по техпроцессу 16nm, имели в арсенале до 8 ядер с частотой 3000Mhz, поддерживали память DDR4-3200 и могли похвастаться поддержкой: PCI Express 3.0, DisplayPort, HDMI, USB 3.1. Кроме того, из южного моста перенесли в процессор контроллеры SATA и USB (в 5000-ой серии они были вне процессора). Теперь по части процессорной мощи, детище инженеров VIA могло соревноваться на равных с продуктами из линейки Core-i5 Skylake.

Планы у компании Zhaoxin поистине наполеоновские. В 2019-2020 годах планируется переход на техпроцесс 7nm и выпуск процессоров семейства ZX-F и серии KX-7000. В них будет реализована поддержка PCI Express 4.0, и, по слухам, туда хотят добавить поддержку DDR5.

Outro

Как видите, компаний, производящих мощные десктопные или серверные решения, не так уж и много. Да, есть и другие игроки на рынке процессоростроения, но они либо производят чипы для мобильных устройств (Qualcomm, Huawei, Samsung, Texas Instruments, Motorolla и т.д.), либо полностью заимствуют уже готовые технологии в виде ОЕМ поставок и затем смело лепят свой «шильдик» на продукт. Показательным примером служит компания THATI с процессорами HYGON на ядре Zen/Zen+ для внутренних нужд китайского рынка.

Как всегда, если Вам понравилась статья, то не стесняйтесь ставить оценки и пишите отзывы, а может и критику в комментарии. Обратная связь с читателями — это сильнейший мотиватор для подготовки интересных и познавательных материалов, коих на этом ресурсе почти нет.

А какие темы, связанные с it-отраслью, были бы интересны тебе, %username%? Программирование, Computer Science, архитектура «железа», материалы по современным API (DirectX, OpenGL) или что-то еще? Не стесняйся, пиши в комментариях свои пожелания, и я обязательно что-нибудь придумаю.

Прошу простить за неформальную манеру повествования, если бы я решил сделать материал более серьезным и с уклоном в техническую составляющую (подробности архитектуры, принцип работы и т.д.) — многим бы это было не интересно читать.

Источник